医学生个人抑郁症病耻感现况及影响因素分析

邱 蕾,宋雨情,吴成粮,李思静,杨 琴

(1.海南医学院公共卫生与全健康国际学院,海南 海口 570100;2.海南医学院管理学院,海南 海口 570100;3.襄阳市中心医院/湖北文理学院附属医院,湖北 襄阳 441000)

抑郁症是影响人类健康的一大疾病,极大地增加了全球疾病负担。医学生由于面临如学制年限长、学习任务重和临床实践压力大等情况,成为抑郁症的高发群体。一项系统评价显示,27.2%的医学生患有不同程度的抑郁或抑郁症状[1]。抑郁症的高发生率也使越来越多的学者关注到了抑郁症病耻感。病耻感(stigma)这一概念最早由Goffman 在1963 年提出,抑郁症病耻感包括抑郁症患者对自身所处疾病状态存在的耻辱感和来自公众对抑郁症患者持有的歧视和偏见[2]。抑郁症病耻感通常分为个人抑郁症病耻感和感知抑郁症病耻感,其中个人抑郁症病耻感反映了个人对抑郁症的消极态度,感知抑郁症病耻感则反映了个人感知到他人对抑郁症的歧视态度[3]。已有研究证实,抑郁症病耻感会阻碍患者利用心理健康服务,也在一定程度上加重患者临床症状,影响患者康复和生命质量[4-5]。抑郁症病耻感不仅在抑郁症患者中常见,也经常出现在一般社区居民[6]和青少年学生中[7]。研究显示,尽管医学生具备较为丰富的医学知识,但其对抑郁症仍持有较强的病耻感[8]。笔者查阅文献发现,目前国内对医学生抑郁症病耻感的研究比较有限。鉴于此,本研究以海南省某医学院校的医学生为研究对象进行问卷调查,以了解医学生个人抑郁症病耻感的水平并探讨个人抑郁症病耻感的影响因素,从而为减少医学生抑郁症病耻感提供实证依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究采取现场调查的形式,于2021 年1—5 月在海南省某医学院校内开展。在这个多专业的医学环境中,通过分层随机整群抽样方法选择研究样本。按照开设专业分层,随机挑选从基础医学到临床医学等涵盖多个领域的5 个医学专业。为确保研究样本的广泛性和代表性,在每个专业各个年级(大一至大五)内,随机抽取一个班级,确保不同年级学生全面覆盖。在确定各年级的目标班级后,采用整群抽样将每个班级的所有学生纳入调查范围。问卷采用匿名填写方式,调查员在现场详细解释了研究目的,并统一指导学生完成问卷填写。

本次调查共发放1 400 份问卷,为保障数据的准确性和可靠性,对回收的问卷进行了严格筛选,排除存在漏选、多选、规律性答题或者内容不符合逻辑的问卷,共计1 288 份问卷被认定为有效,有效率达到92.00%。

1.2 调查方法

通过专家组讨论和预调查自行研制调查问卷,问卷主要包括3 个部分:一般特征资料、个人抑郁症病耻感以及抑郁症状。

1.2.1 一般特征资料 包括性别、年龄、年级、是否独生子女、自评专业内学习竞争力水平、自评专业内学习成绩水平等变量。

1.2.2 抑郁症病耻感量表(Depression Stigma Scale,DSS) DSS量表由个人病耻感和感知病耻感两个亚量表构成,本研究采用个人病耻感亚量表测量研究对象的个人抑郁症病耻感水平,共9 个条目。每个条目都采用了5 点李克特量表进行评分,评分标准如下:0 分表示“完全不赞同”,1 分表示“不太赞同”,2 分表示“不确定”,3 分表示“比较赞同”,4 分表示“完全赞同”。因此,该量表的总分范围为0~36 分。在本研究中,0~9 分代表轻度病耻感,10~19 分代表中度病耻感,20~36 分代表重度病耻感。DSS量表的中文版本在我国已被广泛应用于多项流行病学研究,并被证实具有较高的信度和效度,这为本研究提供了坚实的方法学支持[9-10]。本研究中,个人抑郁症病耻感量表的Cronbach′s α系数为0.75,显示了良好的内部一致性,确保了量表测量结果的可靠性。

1.2.3 抑郁自评量表(9-item Patient Health Questionnaire,PHQ-9) 在本研究中,采用了被广泛认可的抑郁自评量表(PHQ-9)来评估研究对象的抑郁症状。该量表包含9 个条目,每个条目旨在准确捕捉抑郁症状的频率和强度。本研究采用了4 点李克特量表的评分方式,具体评分标准为:0 分表示“没有”,1 分表示“有几天”,2 分表示“超过一半的时间”,3 分表示“几乎每天”。因此,量表的总分范围0~27 分。根据已有的文献和研究,我们将PHQ-9 的总分达到或超过10 分定义为抑郁症的阳性判断标准[11]。PHQ-9 量表在国内被广泛使用,表现出良好的信效度[11-12]。本研究中抑郁自评量表的Cronbach′s α 系数为0.88,反映了该量表在本样本中具有极高的内部一致性。

1.3 统计分析

在本研究中,为了确保数据录入的准确性和可靠性,采用EpiData 3.1 软件进行双重数据录入。数据分析则是通过使用SAS 9.4 软件完成。首先,对收集的基本资料进行描述性统计分析。对于计量资料,采用(±s)形式描述;对于计数资料,使用例数及百分比描述。然后,使用方差分析或秩和检验评估不同特征(如性别、年级等)的医学生在个人抑郁症病耻感得分上的差异。最后,采用多分类Logistic 回归模型分析抑郁症病耻感的影响因素。P<0.05 为差异有统计学意义。

1.4 质量控制

在现场调查实施前,对所有参与调查员进行统一培训。培训内容包括问卷的准确填写方法、数据收集标准以及与被调查者的沟通技巧,旨在确保调查员能充分理解研究目的,且在实际操作中保持标准的一致性。进行现场调查时,为提高数据的完整性和准确性,所有问卷均在现场直接回收。在数据录入前,对问卷进行完整性和逻辑性检查,确保所有问卷无遗漏项,答案逻辑一致,并排除明显不合理或矛盾的数据。此外,为最大限度地减少数据录入过程中的错误,采用EpiData 3.1 软件进行双重录入。通过这些严格的质量控制措施,确保数据收集的高标准和研究的可靠性。

2 结果

2.1 研究对象的一般特征资料

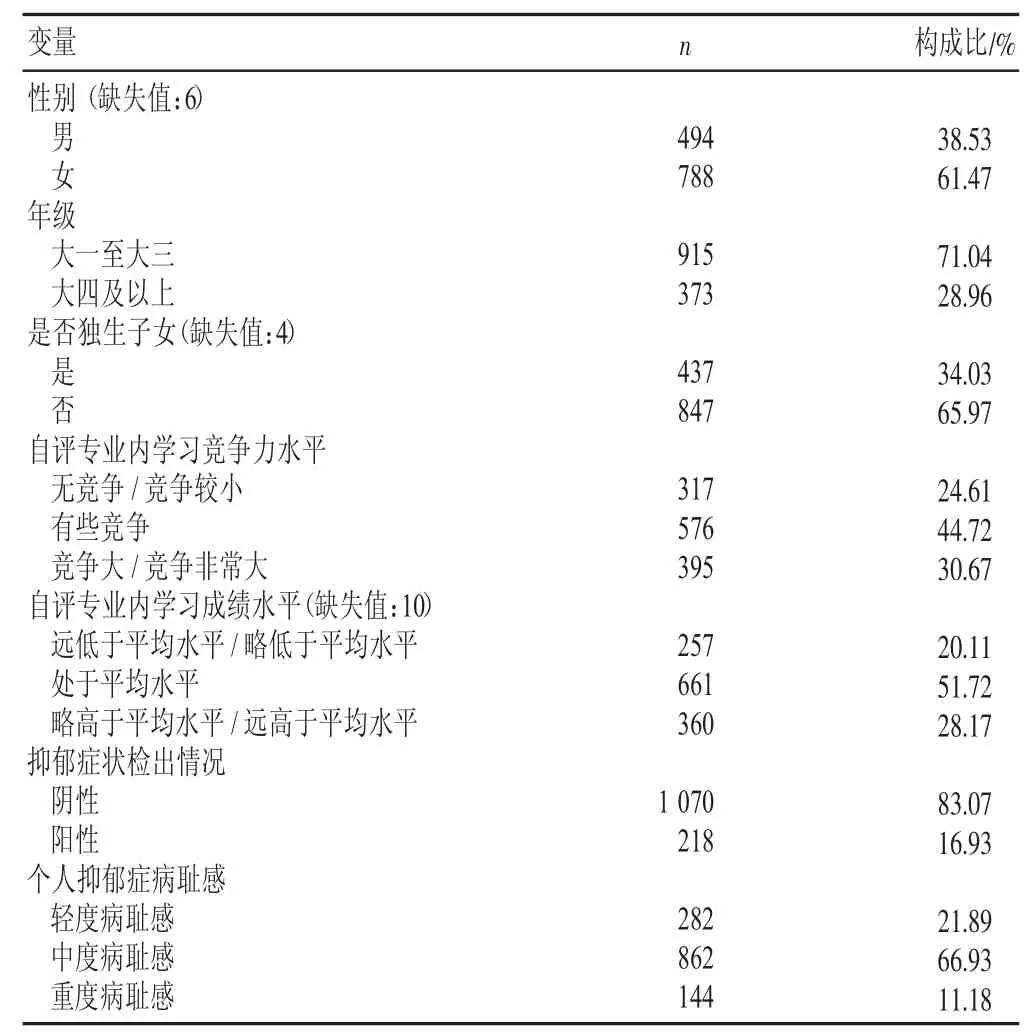

本次研究对象平均年龄为(24.11±1.71)岁,个人抑郁症病耻感得分均值为(13.62±5.33)分,其余一般特征资料见表1。

表1 研究对象的一般特征资料Table 1 General characteristic data of research subjects

2.2 不同特征医学生个人抑郁症病耻感程度的差异比较

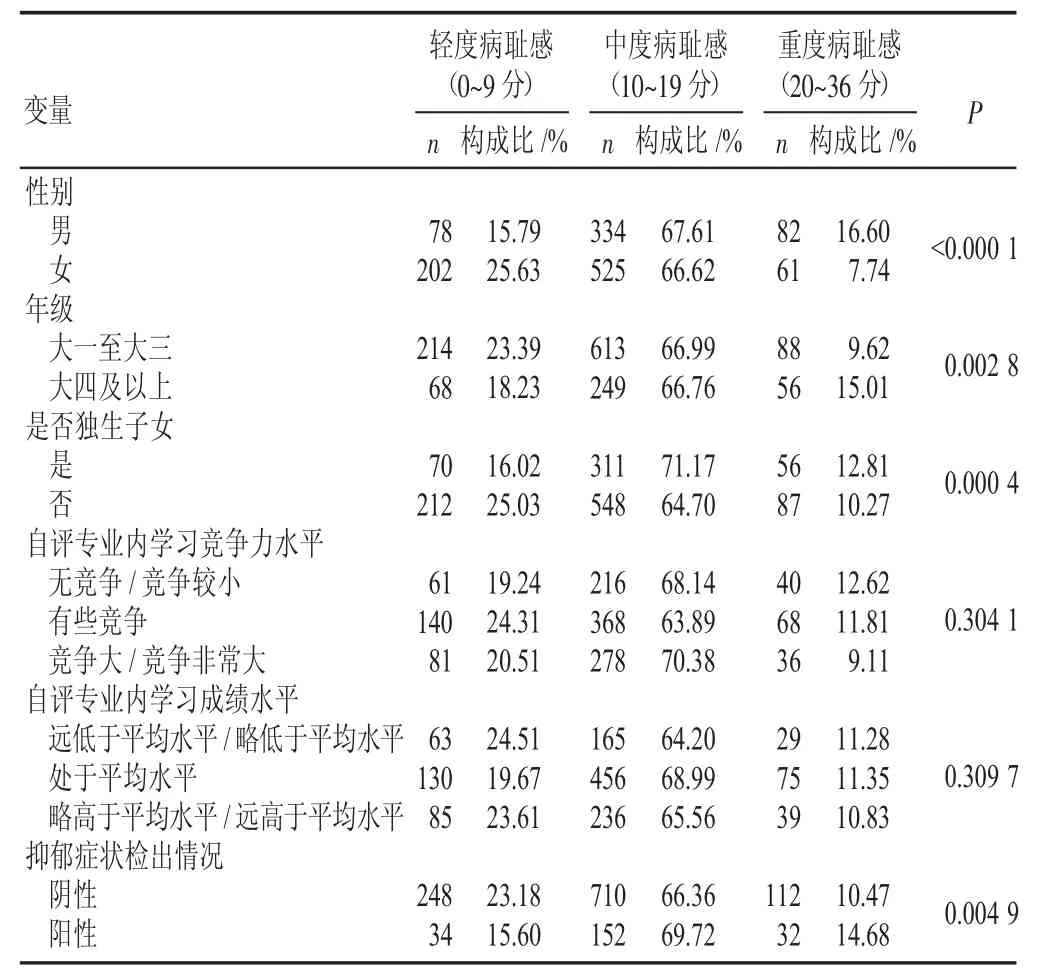

使用方差分析或秩和检验评估不同特征医学生的个人抑郁症病耻感程度的差异。结果显示,轻度病耻感医学生的年龄(24.15±1.83)岁,中度病耻感医学生的年龄(24.08±1.65)岁,重度病耻感医学生的年龄(24.27±1.83)岁,其差异无统计学意义(P=0.433 2,方差分析结果)。不同性别、年级、是否独生子女以及抑郁症状检出情况在不同程度的个人抑郁症病耻感构成比上差异均有统计学意义(P<0.05),而不同自评专业内学习竞争力水平及自评专业内学习成绩水平在不同程度的个人抑郁症病耻感构成比上差异无统计学意义(P>0.05),详见表2。

表2 不同特征医学生个人抑郁症病耻感程度的差异比较Table 2 Comparison of differences in the degree of stigma towards personal depression among medical students with different characteristics

2.3 医学生抑郁症病耻感多因素分析

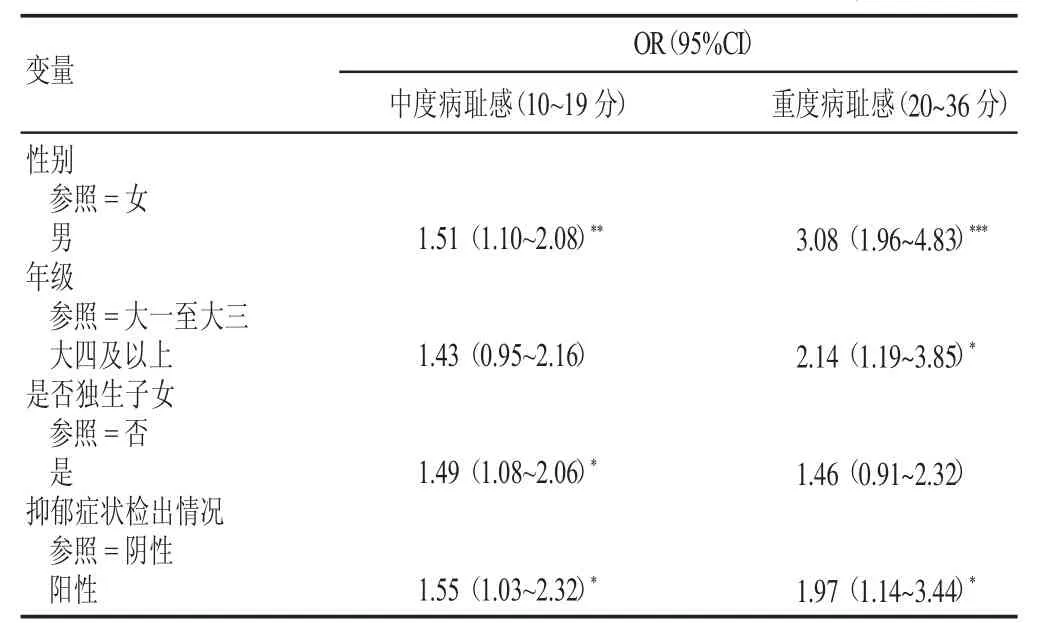

以抑郁症病耻感(轻度病耻感/中度病耻感/重度病耻感3个水平)为因变量,以单因素分析中差异有统计学意义的变量为自变量,采用多分类Logistic 回归法进行多元回归分析。结果显示,与轻度病耻感相比,男性、独生子女、检出抑郁症状是出现中度病耻感的危险因素(P<0.05 或P<0.01)。与轻度病耻感相比,男性、大四及以上、检出抑郁症状是出现重度病耻感的危险因素(P<0.05 或P<0.000 1),详见表3。

表3 多分类Logistic 回归分析结果Table 3 Results of multi class logistic regression analysis

3 讨论

3.1 医学生抑郁症病耻感整体呈中等水平,且男性病耻感显著高于女性

本研究中医学生个人抑郁症病耻感量表得分为(13.62±5.33)分,处于中等水平,中国城市居民个人抑郁症病耻感量表得分(17.87±5.23)分[4]。分析原因可能是本研究以医学生为研究对象,而在我国医学院校中女生比例远远高于男生,且女生持中度及以上病耻感的比例明显低于男生(74.36% VS 84.21%,P<0.05)。因此在整体上,医学生个人抑郁症病耻感量表得分低于中国城市居民个人抑郁症病耻感量表得分。

3.2 医学生性别、是否独生子女对中度抑郁症病耻感有预测作用,性别、年级对重度抑郁症病耻感有预测作用

本研究发现,男大学生出现中度抑郁症病耻感的风险是女大学生的1.51 倍,出现重度抑郁症病耻感的风险则是女大学生的3.08 倍。多项国内外研究也发现,男性抑郁症病耻感相对女性更为严重[13-14]。这可能是因为,与女性相比,男性对心理健康相关知识了解较少[15],而已有研究证实心理健康知识水平与抑郁症病耻感程度呈负相关[16]。此外,从社会心理学的角度看,女性情绪感知能力更好,更愿意展现自我情绪,自我披露的能力强于男性[17],一旦她们面临压力或者负面情绪,则更愿意寻求情感支持和倾诉。中国社会科学院社会学研究所发布的《社会心态蓝皮书》显示,就性别方面而言,中国女性心理健康水平好于男性,女性更能适应环境、更在意自我发展、更能感受亲密关系的和谐[18]。中国有句古话叫作“男儿有泪不轻弹”,这种刻板印象加重了男性的心理负担,使得男性在面临不利的心理健康环境时,往往倾向于靠自己解决,而不会主动求助外界。

此外,本研究结果显示,大四及以上年级的学生出现重度抑郁症病耻感的风险显著高于大一至大三的学生(P<0.05)。医学院校的学生由于学习年限长、学业专业性强、学习任务繁重,加之高年级的医学生还要面临较大的临床实习压力、毕业求职压力或升学考研压力,所以更容易产生心理问题[19-20]。Burnard等[21]的研究表明,在临床环境中,医学生常常因为实习生角色在与医院职工及患者相处过程中产生压力;同时,实习生需要面临理论知识与临床工作的双重压力,其心理更加脆弱。因此,医学院校应重点关注高年级学生的心理健康状况,了解他们的实习情况及职业规划,并及时引导。

值得注意的是,独生子女出现中度抑郁症病耻感的风险是非独生子女的1.49 倍,而导致独生子女比非独生子女更容易出现抑郁症病耻感的原因可能与家庭结构有关。20 世纪80年代计划生育政策的实施不仅改变了中国的家庭结构,也对社会、经济产生了深远的影响。独生子女作为家庭几代人关注的焦点,在成长过程中往往被过分保护,容易形成依赖、自我的性格[22-24]。而在大学时期,独生子女的生活圈层逐渐脱离家庭,需要面临升学、就业方面的激烈竞争,巨大的反差使其在精神上难以适应,更容易诱发其心理健康问题。并且由于独生子女肩负着父母所有的期望,本身承受的压力就大于非独生子女,加之独生子女面临困难时没有兄弟姐妹分担,心理上往往更加脆弱,对待抑郁症这类精神疾病的态度也更加消极[24]。

3.3 医学生抑郁症状阳性与中度、重度抑郁症病耻感显著相关

本研究还发现,抑郁症状阳性个体更容易出现中度、重度抑郁症病耻感,这与国外相关研究结果一致[6,25-26]。国外一项针对医学生的研究表明,相比未患抑郁症的学生,患抑郁症的学生更容易将患抑郁症归咎为自身原因,并认为患抑郁症是一个令人羞愧的弱点[6]。此外,抑郁症患者由于患有抑郁症而产生了一系列心理应激反应,并转化为一种耻辱的内心体验。这种较强的抑郁症病耻感不仅会使患有抑郁症个体出现自我认同感降低、自卑、消沉等不良情绪反应,还可能导致患有抑郁症的学生无法正视自己的心理健康问题,阻碍个体的心理求助行为,降低治疗依从性,进而导致抑郁症病情加重[27-28]。抑郁症状阳性者是最需要专业心理帮助的人群,获取和利用专业心理帮助服务是减轻患者抑郁症状、提高患者生活质量的关键。然而,寻求专业心理帮助受到多种因素影响,一项系统综述表明,病耻感是寻求帮助的主要障碍之一[28]。本研究发现,抑郁症状阳性个体的抑郁症病耻感更强烈,表明最需要心理帮助的人群往往因个人病耻感而放弃寻求帮助。因此,学校应制定相应措施,如定期举行心理健康讲座,在传播心理健康知识的同时,引导学生正确认识心理问题,减少其病耻感,从而提高抑郁症患者寻求专业帮助的比例,最终促进医学生的心理健康[29]。

4 建议

本研究揭示了医学生个人抑郁症病耻感的现状及影响因素,对于制定相关政策措施以降低大学生抑郁症病耻感、改善大学生心理健康具有重要的参考价值。研究结果表明,男医学生抑郁症病耻感程度较重,因此高校在心理教育工作中要针对男大学生群体的这个特点及其心理需求,开展靶向性的心理健康教育。同时,高校在开展心理健康教育时,要及时关注高年级、独生子女等重点人群,了解他们对心理疾病的认知,有针对性地进行干预,以减少大学生对精神类疾病的歧视态度。此外,鉴于抑郁症状阳性患者更容易出现中度、重度病耻感,进而阻碍其心理求助行为,因此对于抑郁症状阳性个体要及时开展心理干预,以减轻其病耻感和抑郁症状。需要注意的是,本研究对象为海南省医学院校的医学生,因此,将本研究的结论进行外推时需考虑到地域因素的影响。不同地域的社会文化差异性可能会影响基本人口学特征与抑郁症病耻感之间的关系。因此,未来需要在不同地区开展关于大学生抑郁症病耻感的研究,并提出更符合本地区实际情况的指导性建议,以减少抑郁症病耻感。