念楼随笔几则

波特兰看读书(2015.3)

都说美国人爱热闹爱玩,在俄勒冈这个以出球星出大兵著名的州,看来确实如此。

女儿家在哥伦比亚河北,对河便是俄勒冈州最大的城市波特兰。假日间她常带我过河,那里到处都嫌闹得慌,所以我总是去图书馆。

图书馆里人也多。但无论男女老少白人黑人,一进图书馆就像是进了教堂,活泼一变而为严肃了。美国人平素最喜欢跟人打招呼,这时则熟人见面也不开口招呼,最多点点头,更不见有谁嬉皮笑脸。

每逢假日,图书馆各个阅览室里,读者都接近饱和,也都相当安静,很有点像我们抗战时期读初中住校时晚自习,一个个都眼观鼻鼻观心。不过我们那是在训育主任时时都会突然来临的监视之下,这里则是各人都在“观”自己想“观”的书。

阅览室的常客多为年长者和家庭妇女,他们桌上的书常常不止一本,可见其文化水平未必低,读书亦未必全是为的消遣。年轻男女有时还带上孩子,则多于假日见之。儿童阅览都在一楼,按年龄大小分室。曾于一室中见数幼儿口衔奶嘴,各在父母指示下看图书,也并不吵闹,想必是整个安静氛围产生的效应,不一定是奶嘴在发挥作用。

图书按类分库,读者均可入库,随意找书看书。入书库的人比进阅览室的少,自然更加能够保持安静。有次我进入地图室,翻看一册用倒U形不锈钢圆条固定在桌面上的巨型历史地图集,三十年战争后分裂成三百诸侯国的德意志全境,只有在这样对开本大地图上才看得清。邻座一位白发老先生,也在看固定在桌上的另一册大地图,看着看着,他忽然咳嗽了一声。我下意识一抬头,只见他忙用手巾掩住口鼻,悄然起身离室,并且带上了门。少顷他收拾了回来,逐一向邻座点头致意,然后才默默坐下,仍旧专心致志地看他的地图。见此我不禁心想:这真是“如见大宾,如承大祭”啊,能以此态度对待书,对待图书馆,不恭维他为文明国民亦不可能了。

阅览室和书库里都在安静地读书,图书馆顶层的大小房间里,却常常在举办演讲和进行座谈,题目当然总与书和读书有关。印象最深的一次是,十多位老太太、老先生(据说大半是退休老教师),围坐在一张长桌边,聚精会神地讨论着狄更斯的小说。一位接着一位发言,也都温文尔雅,与广场上火热的辩论大异其趣。本来嘛,这是在称为文化殿堂的图书馆,在讲谈十九世纪的英国文学啊。“到什么山上唱什么歌”,看来美国也是这样的。

图书馆外借极为方便,入库找得书,拿到门口留下自己的汽车牌号和电话号码就带走。借书可以借很多本,甚至还可以带手拖小车入库去拖。有位老太太拖着一小车书,往自己小汽车上装时,小车的系带脱扣,书全散落在地上。这时她既尴尬,又着急,一面手忙脚乱地捡书,一面不停地向大家道歉,六七十岁的人,竟和做错了事的小学生一样,简直要哭出来。图书馆的人见到,立即上前安慰,帮她把书搬上车。她则连连感谢,还说:“让我好好看看这些书,看弄坏了没有,弄坏了一定要赔的。”这时天正下小雨,幸亏地上还不太湿,书并没怎么弄坏。这时我又想:可以说,有这样的图书馆,才有这样的读者;也可以说,有这样的读者,才有这样的图书馆。

住女儿家六个月,去图书馆不到十回,所见当然有限。图书馆里肯定有负面的东西,只是我未曾得见罢了。波特兰当然也有人不爱读书不读书,读书人当然也有的不会进圖书馆。我在图书馆里,便好像从来没遇见过球星和大兵;球星也许不会个个像姚明,大兵却是一望而知的。

但这并不会改变我对波特兰人的总的印象:他们确实爱玩爱热闹,可是也爱静爱读书。

因为怕以偏代全,图书馆里边的事就不多说了,再说点图书馆外边的事吧。六个月中,在轨道交通的车厢里,在公园的长椅上,我所见手里拿着书读的人,大约有五分之一或四分之一,十个人中总有两三个;拿着手机在玩的人,却少而又少,甚至并无一人。是不是俄勒冈州有禁令,轨道交通工具上禁用手机呢,不得而知;公园中不会行禁令,这一点却可以肯定。

现在在我们这里,情形却正好相反,“读屏”的人好像越来越多,读书的人则好像越来越少,据说此乃是科技进步的必然结果。弄不明白的是,美国的科技难道如此不进步如此落后,落后到了人们居然不会“读屏”只会读书的程度了吗?

长沙之于湖南,亦犹波特兰之于俄勒冈。若将长沙比波特兰,比人多,比热闹,我这长沙人硬是可以唱一句本地风光《刘海砍樵》,“比得还有多”;要是比读书的风气和条件,那就只能求上帝或阿弥陀佛,千万保佑我不要老是得唱“那就比不上了啊”这句才好吧。

酒店关门我就走(2003.11)

小时听讲佛经,“生、老、病、死,是为四苦”,不明白生怎么是苦,后来尝到了人世的辛酸,才慢慢体会到一点。本来嘛,只须想想谁都生而会老,会病,会死,恶如秦皇汉武,善如甘地佛陀,通通无法例外,那么这生也就够苦的了。

老到疲癃残疾的程度,生活不能自理,其苦可知。病则无论大小,一上身便是苦,因病而死更是痛苦的历程。无疾而终的死,死者当时也许并不特别痛苦,但越是神志清明,越难割舍世间的爱,这便是大苦楚。尤其是未死者,眼睁睁看着自己的亲人死去,即使他并未宛转悲啼,那种永诀时的无力、无望、无助的感觉,真是人生最悲痛的苦情。至于本人,如果世间之苦都已吃尽,到头来的死倒成为一种解脱,若是能够想得开也就是明智一些,至少在“等死”阶段总可以少点恐惧,少点挣扎。

凡人没有秦皇汉武那样的条件去求不死药,通常只希望慢一点老,少一点病,晚一点死。殊不知任何生物的老、病、死,十之七八决定于种性遗传,十之二三才决定于生活方式,而最合理的生活方式便是顺其自然——勿倒行逆施以促其死,亦勿胡思乱想妄图长生。古诗云,“服食求神仙,多为药所误”,不说希望过高失望更苦,早晨四五点钟起来到马路上去白跑也是自找苦吃。

好几年前游美国红木(Redwood)公园,一连几十里参天蔽日的红杉,树龄至少在两千年以上,有的树身上凿个大洞过汽车,仍然枝繁叶茂。而朝生暮死的蜉蝣,即使幼虫时全喂它人参鹿茸,羽化后也绝对活不到第二天。

既然如此,既然老、病、死反正要来,何不像一九五七年六月八日《人民日报》社论《工人说话了》发表以后那样,就等着他来问“这是为什么”好了。在等待期间,想吃还是吃,想玩还是玩,顺其自然,不亦可乎。兰德诗云:

我双手烤着,生命之火取暖。

火萎了,我也准备走了。说得多么平静,多么旷达啊,此即是顺其自然的生活态度。还有领导英国人民打赢了二战的丘吉尔,九十高龄时有人问他对死持什么态度,他回答得更干脆:

酒店关门我就走。

真是警句,无怪乎他拿的诺贝尔奖是文学奖。《因话录》中也有一节写裴度的,谓度不信术数,不求服食,每语人曰:

鸡猪鱼蒜,逢着便吃;

生老病死,时至则行。

“时至则行”译成白话便是“到了时候就起身”,这和丘吉尔、兰德的意思都一样,却比他们两位早说了一千多年,所以更加难得了。“鸡猪鱼蒜,逢着便吃”,比起现在有些老同志为了多活几天(其实这亦不过是一厢情愿的幻想罢了),这也不敢吃,那也不敢吃,望着碗里咽口水的可怜相来,不仅态度潇洒可以加分,也着实多享了不少口福。

裴度为中唐第一名臣,史书说他“用不用常为天下重轻”,曾率师平定吴元济叛乱。曾国藩受命统帅四省时写信给弟弟道:“东南大局,须用如唐之裴度、明之王守仁,乃可挽回,非一二战将所可了也。”他和丘吉尔一样是打过大仗看透了生死的人,故深知生老病死要来就来,唯一明智的态度只有“时至则行”。火萎了,酒店要关门了,赖着不走也是不行的。所以还是顺其自然,“鸡猪鱼蒜,逢着便吃”为好,这实在是最省事最明智的办法。裴度活了七十六岁,死时“神识清明”,不仅比秦始皇和斯大林死得晚,也死得有尊严得多,舒服得多。

买旧书(2003.8)

六十年前,长沙的旧书店占满了半条府正街和整个一条南阳街。那时习惯将刻本线装书叫做旧书,以区别于铅印洋装的新书。

学生当然以读新书为主,但有时看看旧书的亦复不少,教本和讲义也有线装的。一九四八年冬天我正耽读巴金译的克鲁泡特金和罗稷南译的狄更斯,但仍常去旧书店。叶德辉在长沙刻的《四唐人集》十分精美,其中《李贺歌诗编》尤为我所喜,却无力购买。有次侥幸碰见了一部也是“长沙叶氏”所刻的《双梅影闇丛书》,因为残破,四本的售价只有银圆二角(一碗寒菌面的价钱),便立刻将其买下了。

土改后几年是旧书最不值钱的时候。农民分“胜利果实”,最没人争要的便是地主家的书,只能集中起来用人力车或木船送到长沙城里卖给纸厂做原料。街头小贩担头挂一本线装书,一页页撕下来给顾客包油条或葱油粑粑,成了早晨出门习见的风景。这真是有心人搜求旧书的大好时机,可惜我那时正因为爱看旧书不积极学习猴子变人受批评,年年鉴定都背上个大包袱,正所谓有这个贼心没这个贼胆,眼睁睁地错过了机会。

一九五八年被赶出报社“自谋生活”,反而有了点逛旧书店的自由,当然这得先干完活计挣得日食。只可惜这时的古旧书店已经全行业公私合营,成为新华书店下属门市部,全长沙市内只剩下黄兴南路一处,而且线装刻本是一年比一年少了。但晚清和民国时期的石印本、铅印本还相当多,我所读的胡适和周作人的书,便差不多全是从这里书架上找得的,薄本子平均人民币三角钱一本。初到街道工厂拖板车时,月工资只有二十八元,一家数口,拿出两三角钱并不容易。后来学会了绘画做模型,收入逐步增加,三块四毛钱十本的连史纸《高太史大全集》才能到手。

最值得一说的是买得了“民国二十五年八月初版”的饶述一译《查泰莱夫人的情人》,时在一九六一年秋天,正是“苦日子”里。当我在古旧书店发现了这本久闻其名的书时,却被旁边另一位顾客先伸手拿着,一时急中生智,也顾不得许多,便一把从他手中夺了过来。他勃然变色,欲和我理论,我却以和颜悦色对之曰:“莫急,莫急,我只拿这本书问一个小小的问题。”一面迅速走向柜台问店员道:

“你们收购旧书,看不看卖书人证件的?”

“看,大人看工作证,居民看户口本,学生看学生证。”

“学生怎么有书拿得来卖,还不是偷了家里的书?这本书便是我儿子偷出来卖给你们的,我要收回。”

“不行,对店里有意见可以提,书不能拿走。”

“好吧,意见请你转达,这本书就按你们的标价,一块钱,由我买回去,算是没有教育好儿子的报应好了。不过你们也确实不该收购小学生的书,是吗?”

店员原以为我要强行拿走书,作好了应战的准备;结果却是我按标价买走这本书,店里无丝毫损失,自然毫无异议,立刻收款开发票,《查泰莱夫人的情人》便归我了。

先伸手拿书的那位顾客站在一旁,居然未插一言(也许他本来无意购买,只是随便看看;也许他比我还穷,口袋里连一块钱也拿不出来),这时便悄然离去了。

这件事我一直在朋友和同事中夸口,以为是自己买旧书的一次奇遇。二十多年后,我在岳麓书社工作,专业古籍出版社不便重印译本,便将它拿给湖南人民出版社去出,索要的“报酬”是给我一百本书送人,结果酿成大祸。有位从前听过我夸口的人,便写材料检举我,标题是“如此总编辑,如此巧取豪夺的专家”,以为可以把我推到槍口上去。但这位热心检举的人终于还是失算了,因为《查泰莱夫人的情人》毕竟是公认的世界文学名著,并非淫秽读物,出版社错只错在“不听招呼”,扩大了发行范围。而买书时的我,不过是街道工厂一搬运工,并未当总编辑,当然更不是什么专家,“巧取”容或有之,“豪夺”则根本谈不上也。

如今我仍然不是什么专家,总编辑也早就不当了,不过旧书有时还是要看一看,翻一翻的。古旧书店早已名存实亡,古旧书便散到了清水塘地摊上。近年来在地摊上翻得的,有《梅欧阁诗录》,是张謇在南通开更俗剧场,建梅欧阁,请梅兰芳和欧阳予倩前往演出的纪念诗集,线装白棉纸本,非卖品,以一元五角购得。有《杜氏家祠落成纪念册》,是民国二十年(一九三一)杜月笙在浦东高桥修家祠举行盛大庆典时,由上海中国仿古印书局承印,赠给来宾作纪念的,线装上下二册,由杨度编辑,章士钊写了后记,价三元。还有一册光绪十一年乙酉(一八八五)八月刊刻的《杨忠愍公集》,深为张宜人“请代夫死疏”所感动,以为这是从另一角度对专制政治残酷统治的揭露,花二元四角钱买了下来。本亦只以普通旧书视之,可是后来见到进入《世界记忆名录》的“首批中国档案文献遗产名单”,第十项明代谏臣杨继盛遗书及后人题词,正是此本。虽然那应该是真迹,此只是刻本,但一百一十八年前的刻本流传至今,也弥足珍贵了。

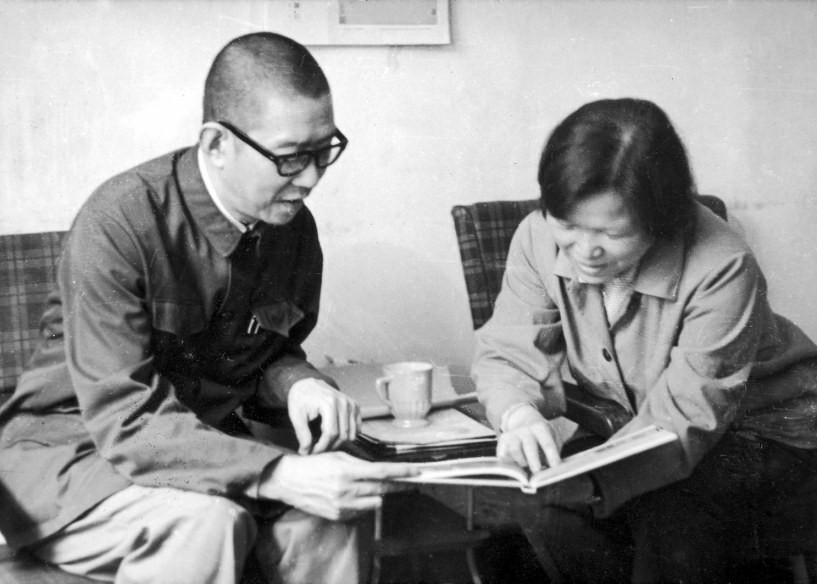

我在地摊上翻得的旧书都很便宜,进入新世纪后就越来越贵了。一月前在地摊上见有《新湖南报反右斗争专刊》合订本一册,第一页便是“蓝岗揭露唐荫荪、锺叔河同人报右派集团”,索价五百元,几经讨价还价,才以二百五十元得之。假如没有自己和朱纯的名字在上头,我还真正舍不得当这一回“二百五”呢!

猪的肥肉(2009.1)

肥肉好像只属于猪。人们也吃肥牛、肥羊、肥鸡,吃时却不见有猪这样厚这样肥的肥肉。这种肥肉如今已很少人吃,但在“三年自然灾害”时却是求之不得的美食。那时的我已因右派“罪行特别严重,态度特别恶劣”被開除公职,成了街道上的“闲散劳动力”,父亲则仍为“民主人士”,每月还能凭券去某处食堂买一份“特供菜”。我以父亲的名义去买时,总想买到肥肉,越肥越好。

有回风闻特供“扎肉”,此本长沙名菜,系将“肥搭精”的大块肋条肉连皮带骨用席草扎紧,酱煮极烂而成。这次因为肋条肉不够,部分以净肥肉代之。老先生们择肥而噬心情迫切,来者极多,都按规定先坐好位子,连食堂旁边平时堆放旧桌椅的杂屋也挤满了人。黄兴的儿子黄一欧时已七十多岁,进了杂屋却没争得座位,只好将就坐在屋角的酱油坛子上。谁知坛子盖并非“永不沾”,老先生坐上去浑然未觉,及至扎肉到手,人站起来,叨陪末座的我才发现,他的西装长裤屁股上已经湿了两大块,颜色跟真正的酱煮扎肉差不多了。

幸运得很,我买得的竟是一块净肥肉。肥肉不易上色,而是煮成了半透明的浅黄,很像烟熏腊肉的厚肥膘,更是诱人,加上油香扑鼻,害得我直吞口水。

一路小跑着回家,老母亲已将三人的“计划饭”蒸好,熟肉无须下锅,匆匆分切成片,每月一次的家庭会餐立即开始。母亲细声细气讲了几句:“真没见过这样的扎肉,无皮无骨,也不见一点精的。”父亲却满心欢喜:“肥搭精哪有这样香,精肉还会嵌牙齿哩,没有骨头更好,可食部分不是还多些吗?”

这真是我印象最深的一块肥肉。

提供此种肥肉的猪,古时叫豕。马牛羊鸡犬豕,是为“六畜”,均系野生驯化而成。马牛羊鸡犬还多少保存了一些野性,只有豕到“宀”下成了家猪,完全不像山林中的野猪了。野猪据宋人笔记《癸辛杂识》说:最犷悍难猎,其牙尤坚利如戟,虽虎豹所不及;日本人用汉文写的《和汉三才图会》,也说它被伤时“则大忿怒,与人决胜负,故譬之强勇士”。前几天长沙本地的报纸上,还登载过猎人被野猪咬成重伤的新闻。我不曾遇见过活野猪,只吃过它的肉,都是结实的精肉,一点也不肥。家猪皮下这一寸多两寸厚的肥膘,完全是它投降人以后被豢养的结果。

古农书《齐民要术》总结的农家养猪的经验是:“圈不厌小,处不厌秽。”这两句话下原来都有注释,译成白话便是:猪圈越小,猪活动少,便越容易肥;猪圈越泥泞污秽,猪日夜滚在泥污中,便越容易平安过夏。后来《兽经》介绍有人养大豕,亦云:“豕也,非大圊不居,非人便不珍。”意思是得将它养在大型厕所中,让它吃它最爱吃的人粪。周作人在《养猪》一文中,讲他一九三四年十一月初和俞平伯同游定县,大便时听到“坑里还不时有哼哼之声,原来是猪在那里”;当时在定县平民教育会工作的孙伏园请客,席上有一碗猪肚,同席的孙家小孩忽然说道,“我们是在吃马桶(里的屎)”,弄得“主客憬然不能再下箸”。可见从古至今,猪的食性一直如此,难怪犹太教和伊斯兰教的圣经都称猪“不洁净”,不吃猪肉。回想起自己买得“特供”肥肉时那副馋而傻的宝相,真是既可笑,又可怜。

人利用野猪贪吃和“恋凼”的弱点,将其改造成家猪;猪也自愿接受了改造,于是“坚利如戟”的牙渐渐退缩,一身肥膘渐渐长成,终于成为食用油脂的供给者。其肉作为厨房原料的地位却一直并不高,元代宫廷食谱《饮膳正要》将其列为第十八,排在牛、羊、马、驼、驴、犬各种肉之后,说它“主闭血脉,弱筋骨,虚胞人(使人发胖,且妨碍运动),不可久食”。但是对于腹中饥饿油水不足的人来说,肥猪肉仍然是富有吸引力的。东坡诗云:

黄州好猪肉,价贱如粪土。

富者不肯吃,贫者不解煮。

慢着火,少着水,火候足时他自美。

每日起来打一碗,饱得自家君莫管。

似乎可以作我这则小文的佐证。猪肉“富者不肯吃”,只求“饱得自家”的苏东坡却是要吃的,不仅要吃,还肯用心考究煮的方法,“慢着火,少着水”六字,至今仍是烹制东坡肉的不二法门。因而又想,那回“特供”的如果不是扎肉而是东坡肉,少了几根席草,还能多点汤水,父亲岂不是会更加高兴了吗。

黄鸭叫(1996.8)

水陆洲在长沙城西江中,洲长十里,北端略与老城区相齐而南端更长。湘江大桥跨洲而过,汽车可以从支桥下去,向南直达橘子洲头。这一路上卖“黄鸭叫”的餐馆,少说也有二三十家,长沙口音“黄”“王”不分,故招牌有写“王鸭叫”的。所卖的“黄鸭叫”斤三十元,“白鸭叫”斤六十元,都是鲜货过秤后做好上桌的价格。做法只两种,水煮和黄焖,区别仅在加不加酱油而已。

如有外地友人来长沙,又是无须讲排场的,这里不失为招待便餐的好去处(如无公车可派,叫出租车则稍为难),因为“黄鸭叫”的味道实在不错,而且座位上可以放眼湘江北去的景色,比坐在华丽包厢里的感觉好得多。不过客人如是来自北方和沿海,就得先交代店家一声,少放辣椒。

“黄鸭叫”是本地一种野生小鱼新取的名字,长沙人过去则称之为“黄(王)牙咕”。照我想,大约“黄”指其颜色,“牙”形容它身上有硬刺,像尖牙利齿样扎人,“咕”则因其成群游窜时咕咕作声吧。

这种鱼的外形有点像小鲇鱼,只有颜色不对。它的身长者不过四五寸,一般只有三四寸。因为太小,过去长沙人办鱼、肉待客,它是没有资格上桌的。其时价钱也很便宜,大约只为正路鱼的三分之一,最多二分之一。幼时偶尔游荡到河街,常见它一堆一堆地堆在街边,其中有的“硬脚”还在动,也不像别的鲜鱼得用水养着。及至走到专门供应餐厅酒楼和阔人公馆的鱼市场,就少见它的身影了。但因其肉质细嫩,皮和鳔又富含胶质,包着细刺大口嚼咽虽不可能,煮出的汤却特别鲜美,为一般鱼类所不及,“黄牙咕煮豆腐”也就成了长沙有名的一道家常菜。

“黄牙咕”生得贱,不易死,根据我在河街上的观察,出水后活几个时辰大概不成问题,故不难买到鲜活的。当年我家将鱼买回,即置盆中,一面冲水,一面以刷把刷洗,只洗去所沾污物,绝不可将鱼身上固有的黏液洗掉,盖此为“黄牙咕”鲜味之要素也。

每逢放学回家碰上了,我于汲水冲洗诸事俱乐为之,父亲还因此说过我不是读书种子。到冲洗干净后,母亲便不准我再插手,怕我被鱼的硬刺扎伤。大约只要将肠胆摘除,硬刺斫去,即可下锅。

長沙人吃鱼,除清蒸、干炸外,常先用油煎,再加水焖。“黄牙咕”则无须油煎,只要把拾掇好的鱼,与河水(五十年前长沙尚无自来水)一同下锅煮。关键是水必须一次放足,而且必须用冷水,盖断续加水则汤味不佳,用热水则有腥气。以当天从湘江河里挑上来的水,煮当天从湘江河里打起来的鱼,便是吃“黄牙咕”的当行本色,也是有名的长沙谚语“将河水,煮河鱼”的来历。

“将河水,煮河鱼”这句谚语,随着自来水的普及和家庭主妇的式微,如今已少使用。但追根溯源,人们若只吃塘里养大的青、草、鲢、鳙之类家鱼,或是吃从远处运来的鳜鱼、横子、江团等上席的鱼,就不会有“将河水,煮河鱼”的说法了。

“黄牙咕”体内脂多,故不必加油。姜、盐自不可少,辣椒则多少随意。也有加入紫苏嫩叶的,我家则素不喜此,嫌其抢味。豆腐须先用清水漂过,再入沸水一汆,除去豆气;沥干水后,切成小片,等候锅中大开片刻后加入,再略为翻动,勿使鱼全在下,豆腐全在上。汤则必须将鱼和豆腐全部淹没,并且高出一二指许。“黄牙咕”和豆腐都不怕煮,但如豆腐加入过晚,则鱼易翻碎,不仅不好看,而且鱼刺搅在豆腐里,也不便于吃了。此后即用小火续煮,直至汤呈乳白色,试之“粑口”即成。

冬日里“黄牙咕煮豆腐”正行时,把砂锅放在烧着白炭火的泥炉子上,一边煮得咕嘟咕嘟响,一边解开棉衣对着火吃。我最喜以鱼汤泡饭,一眨眼就是一碗,正所谓“酒怕牛肉饭怕鱼”也。砂锅里禁不起大调羹舀,当然不免要添水,添水也只能添冷水,不能添热水。小时骄纵,每不许添水,故兄姊常怕我一上桌就索要大调羹,我“抢菜”的名声也就是这样在家中传下来的。这转眼已是好多年前的旧事了。

“黄牙咕”是野鱼,小时在乡下钓鱼却好像没有钓到过它,小河小溪中也似乎少见。大约它个子虽小,却需要宽大的水面;又是底栖性的鱼,故只能由渔人用网捕捞。近几十年,人工养鱼越来越普及,水利设施越修越多,能容得这种小野鱼自由生存的空间越来越小。人们吃厌了池塘里人工繁育的鱼,越来越不能忘记“黄牙咕”的味道好。三十元到六十元一斤,即使减去餐馆的利润,也是家鱼的好几倍,贵贱正好颠倒过来了。原来的“黄牙咕”易名“黄鸭叫”,有音无字的俗称进而成为书面语言,就是它地位上升的标志。

“黄牙咕”的学名叫什么,有本介绍湖南鱼类的书说是“黄鲴鱼”,拉丁文xenocypris davidi。但是查《辞海》:黄鲴鱼属鲤科,长约三十厘米,银白带黄色,应该是我在水陆洲餐馆门首玻璃水箱中所见的“白鸭叫”,比“黄鸭叫”个大,不是我所熟悉的了。我说的“黄牙咕”恐怕乃是pelteobagrus fulvidraco,《辞海》作“黄颡鱼”,说它属鲿科,长十馀厘米,青黄色,有须,背鳍胸鳍各具一硬刺,刺活动时能发声,肉质细嫩,与所知正合。又查《本草纲目》卷四十四:

黄鲴鱼,状似白鱼,而头尾不昂,扁身细鳞白色……阔不逾寸,长不近尺。

黄颡鱼,无鳞鱼也,身尾俱似小鲇,腹下黄,背上青黄……群游作声如轧轧,性最难死。看来,“白鸭叫”之为黄鲴鱼和“黄鸭叫”之为黄颡鱼,似已无疑,那本介绍湖南鱼类的书是搞错了。也许是因为“黄鲴鱼”的“鲴”和“黄牙咕”的“咕”音近,因而张冠李戴的吧。

去年到四川,从峨眉去乐山的路上,也有路边餐馆挂牌子卖“黄辣丁”,不知和长沙的“黄鸭叫”是不是同一种鱼。中国幅员广大,物产繁富,如能将草木虫鱼在各处的俗名搜集起来,加以比较,看它们有哪些异称,再和过去的记载作一番对照勘察,从而考证土风民俗之嬗变及其异同,未始不是一件有意义的事情,但这种费力而不得名利的工作,只怕现在已经不会有人愿意做了。

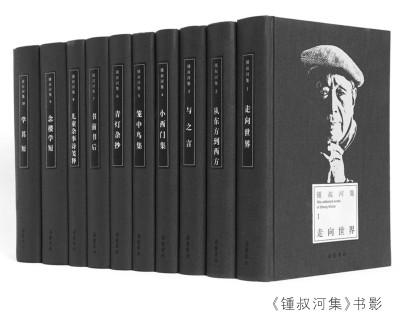

【选自《锺叔河集》(全十册)之《小西门集》,岳麓书社2021年4月第1版】

责任编辑:刘威