医学预印本服务的优劣势分析以及学术期刊编辑的应对策略

郭兰 王攀智 夏丽莉 董燕萍

[摘要]文章以国际主流医学预印本平台medRxiv为研究对象,收集了2020年1月1日至2020年12月31日发表在medRxiv平台上与胃肠病学主题相關的所有医学预印本,总结分析这些预印本的论文类型、研究主题、国家来源、预印本上传时间、开放评议情况、是否正式发表、正式发表的期刊和在线发表时间等。结果发现,医学预印本服务具有能够快速传播研究成果的的明显优势,但是也存在着如质量控制困难、版本混乱、版权和学术优先权争议等缺陷与风险。在开放科学的时代背景下,学术期刊编辑对医学预印本服务应持包容接纳的态度,同时应多做前期调查,加强规范管理和风险评估。

[关键词]预印本;医学;学术期刊;开放科学

预印本指研究人员在其论文被同行评议之前,通过在线平台发布的论文副本。预印本平台作为发布和分享学术研究预印本的在线平台,为研究人员提供了一个开放、免费的论文发布渠道,使他们能够更快速地分享研究成果,并在同行评议之前获取反馈和评论。1991年,美国康奈尔大学物理学教授Paul Ginsparg创建了全球第一个预印本平台arXiv,开启了电子预印本时代。目前,全球存在众多预印本平台,其中的主流平台为:arXiv,是由康奈尔大学维护的跨学科预印本平台,主要覆盖物理学、数学、计算机科学和相关学科;bioRxiv,是由非营利性组织冷泉港实验室维护的生命科学预印本平台;medRxiv,是由非营利性组织冷泉港实验室、耶鲁大学和BMJ出版社共同维护的非营利性医学和健康科学预印本平台;chemRxiv是由美国化学学会(ACS)、中国化学学会(CCS)、日本化学学会(CSJ)、德国化学学会(GDCh)和英国皇家化学学会(RCS)联合支持的化学预印本平台,旨在促进化学研究的开放交流;SSRN,是一个涵盖社会科学领域的学术研究预印本平台,包括经济学、金融学、法学等学科;EarthArXiv,是一个服务于地球科学领域的预印本平台,旨在促进地球科学研究的开放交流。

预印本这种开放性的发布方式有助于推动学术交流和合作,并使科学研究更加透明。特别是在新冠疫情这样的重大公共卫生危机面前,预印本的优势尤为明显,它可以更快速地共享科研数据和成果,促进科学合作,提供决策支持[1]。然而,预印本平台的存在也给学术期刊带来挑战,如论文上传至预印本平台后即被分配DOI号,预印本每一次修改上传都会生产不同的DOI号,这会导致引用版本不一致的问题[2]。待论文正式发表后,又存在版权纠纷隐患[3]。在开放科学的时代背景下,学术期刊编辑如何应对预印本平台可能带来的风险,值得研究和思考。文章以国际主流医学预印本平台medRxiv为例,分析了医学预印本服务的优劣势,并提出学术期刊编辑的应对策略。

一、研究对象及研究方法

文章以国际主流医学预印本平台medRxiv为研究对象。考虑到预印本正式发表存在延时性,笔者选取了2020年1月1日至2020年12月31日发表在medRxiv平台上与胃肠病学主题相关的所有医学预印本,共获得118篇样本文献。笔者主要对预印本平台界面和论文出版情况进行调查分析,总结分析这些预印本的论文类型、研究主题、国家来源、预印本上传时间、公开评议情况、是否正式发表、正式发表的期刊和在线发表时间等。

二、结果与分析

(一)整体情况

2020年上传至medRxiv平台的与胃肠病学主题相关的118篇预印本来自30个国家。笔者按国家来源分类统计样本文献,发现预印本总量排名前三的是美国、英国和中国,分别占总数的22.0%,16.9%和14.4%。这三个国家的预印本数量超过了总数的一半(63/118),这也与中国科学技术信息研究所统计的SCI发文数世界排名情况相吻合(世界前五分别为中国、美国、印度、德国、英国)[4]。从预印本类型来看,绝大部分是论著(Original Article),共101篇,占比85.6%;紧随其后的是综述(包含荟萃分析),共12篇,占比10.2%;同时还有少量的病例报道、简短通讯等,共5篇,占比4.2%。此外,2020年,在胃肠病学领域共有31篇预印本涉及COVID-19相关主题,占比26.3%。

(二)开放评议情况

预印本与学术期刊出版的主要区别在于预印本打破了传统同行评议的局限性,预印本平台采用开放评议模式,使研究人员以更加开放透明的方式进行学术交流。medRxiv平台界面设置了评论集成板块,可集成读者评论、同行评议、社区讨论、社交媒体以及传统媒体的互动内容,有助于开放评阅,促进学术交流。经笔者调查发现,绝大多数预印本被转发或推送至推特(Twitter)、博客(Blog)等媒体平台,这有助于研究人员进一步推广研究成果,提升学术影响力。

(三)预印本正式发表情况

medRxiv平台开发了论文追踪功能,能追踪到大部分预印本后续正式发表的期刊以及DOI号。对另外一部分medRxiv显示未经传统同行评议(Unrefereed Preprint,未正式发表)的预印本,笔者依据篇名、作者、关键词等信息在Medline数据库和Google学术多次检索其出版情况,检索时间截至2023年12月31日。经笔者调查发现,在纳入研究的118篇预印本中,共有90篇最终在国际英文学术期刊正式发表,占比76.3%。在90篇正式发表的预印本中,medRxiv追踪到发表信息的有79篇。笔者查阅了这90篇预印本的在线出版(Publish Online)页面,只有一本期刊(Journal of Medical Internet Research)提及了其出版论文的预印本信息,并放置超链接。也就是说,在118篇预印本中,仅有1篇实现了预印版本和正式发表版本的双向链接。

(四)期刊延迟发表时间

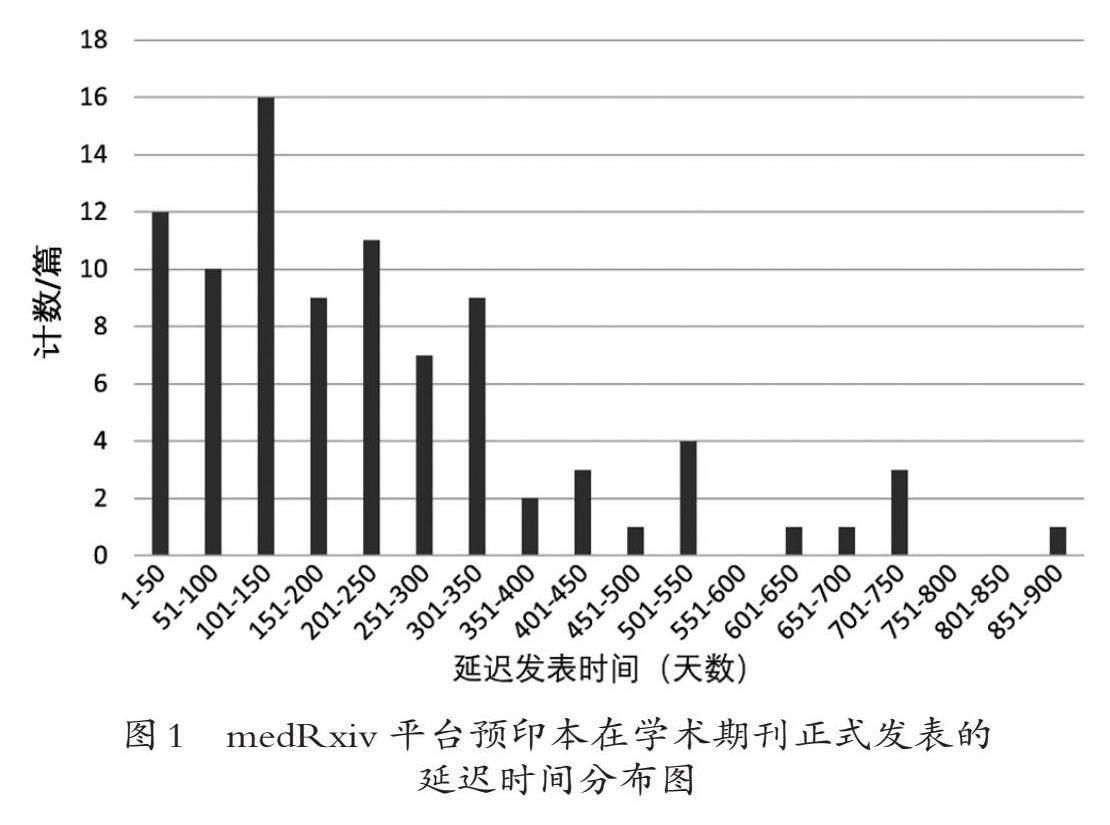

笔者收集了预印本在medRxiv平台发布的时间和在学术期刊正式发表的时间,套入公式“延迟发表时间=期刊正式发表时间-medRxiv发布时间”。经笔者调查计算发现,这90篇论文在学术期刊正式发表的平均延迟发表时间为233天,最短3天,最长达876天(如图1)。由此可见,医学预印本平台能够在论文完成后即时发布,跳过了学术期刊正式发表流程中的同行评议等环节,大大缩短了论文的发布时滞,在确立研究人员成果首发权等方面具有明显优势。

三、医学预印本服务的优劣势分析

(一)优势分析

第一,快速传播,抢占先机。相较传统的同行评议和正式出版流程,预印本的发布过程更加简便和迅速,可以缩短研究成果发布的时滞,加快科学研究进展。笔者通过对在medRxiv平台上发表的与胃肠病学主题相关的预印本的调查发现,预印本发布的时间相比学术期刊正式发表平均提前了233天。这意味着,医学预印本服务可以帮助研究人员记录和备份早期的研究成果,有助于确立科研成果的首发权。第二,开放获取。预印本通常以开放获取的方式发布,可在线免费访问,这大大提高了科研成果的曝光量,促进了科研成果的传播和共享。第三,开放评议。预印本发表的过程,也是接受广大研究人员和审稿专家评议和审阅的过程。这种公开访问、公开交流的模式提升了学术交流的透明度,通过鼓励研究人员和审稿专家参与讨论,有助于论文的改进和挖掘深层价值。第四,动态更新。预印本首次发表后,仍可以不断更新和完善,这打破了传统期刊出版内容“发布后不可更改”的定律[5]。

(二)缺陷与风险

虽然预印本为研究人员带来了众多机遇,但是当下的医学预印本服务仍存在一些缺陷与风险[3,6-9]。第一,质量控制困难。预印本缺乏正式的同行评议程序以及审核机制,可能导致一些质量不高或方法不可靠的研究被公开传播。第二,版本混乱。论文在预印本平台发布后即会被分配DOI号,然而论文从预印本到正式出版,内容会经历多次的修改,多个不同版本的预印本有着各自独立的DOI号,后期被引用的时候会出现版本混乱的情况。第三,版权和学术优先权争议。预印本可能引发关于研究成果版权和学术优先权的争议。由于预印本是公开发布的,其他研究人员可能在同行评议和正式出版之前访问和引用预印本中的研究成果,这可能引发知识产权和学术优先权方面的问题。第四,尚不成熟的科研结果发布在社交媒体上,可能被渲染和炒作,由此带来不良影响。

四、学术期刊编辑的应对策略

目前,学术期刊对预印本出版的态度因期刊而异,可能存在的态度有:鼓励和接受;忽视,按照正常流程进行同行评议;谨慎态度,学术期刊编辑需要做大量前期调查;拒绝,因担心潜在风险而拒绝预印本出版。加拿大麦克马斯特大学Matthew B.Lanktree教授在关于“肾脏病研究预印本服务”的研究中,联系了Scimago Journal & Country Rank全球腎脏病排名前20的SCI期刊总编辑,探讨其期刊预印本的出版政策,研究发现,其中有16本期刊接受出版预印本,而4本期刊拒绝出版预印本[10]。笔者认为,在开放科学的时代背景下,学术期刊编辑对预印本不应“一刀切”,在包容接纳的同时,也要做好风险评估管理。在医学预印本服务尚不完善的前提下,学术期刊编辑应从以下几点开展编辑出版工作。

(一)实现论文前后版本演变过程的可追溯

在预印本从最初发布到最终在学术期刊上正式发表的过程中,作者可能因为研究进展或者评审要求而修改论文内容。为了应对预印本和正式发表前后版本不一致的问题,学术期刊编辑、作者和预印本平台应在论文正式发表后进行沟通交流,确保预印本平台将预印本链接至论文正式发表的期刊页面,及时反映论文内容的变动情况。

(二)加强风险评估管理

预印本作者在向学术期刊投稿时,应履行必要的告知义务。学术期刊编辑在处理预印本时,需要承担更多的调查工作,如追踪论文在预印本平台的发布情况、对照不同修改版本的差异、查阅预印本平台隐私协议和版权政策等。在调查过程中,学术期刊编辑应及时发现潜在的风险隐患(包括版权纠纷、署名权争议等)。在一般情况下,大多预印本平台会要求作者授予非独占性的著作权许可,以允许平台永久存储和发布预印本。因此,学术期刊编辑在处理预印本时,应充分知晓作者与预印本平台签署的知识共享许可协议或著作权许可协议,并认真履行协议的相关要求。此外,如果遇到预印本和期刊投稿版本的作者不完全一致(包括作者数量和排序)的情况,学术期刊编辑应要求作者证明更改署名的合理性和必要性,要求全体作者知情同意,并且更改署名要符合国际出版伦理委员会(COPE)和国际医学学术期刊编辑委员会(ICMJE)的相关规范。

(三)正确引用预印本

论文在预印本平台发布后即被分配DOI号,理论上是可被引用的[11]。然而,当前预印本的引用存在许多不便之处。一是预印本未经严格的同行评议,引用可能导致错误的内容被进一步传播。二是预印本处于不断更新的动态变化之中,这可能导致引用的内容回溯性不强。因此,学术期刊编辑倘若在处理稿件时发现参考文献中有预印本,应在多个数据库检索,核实该研究成果是否已被正式发表,尽量引用正式发表版本。

(四)选择高质量的预印本平台

据统计,国际上大大小小的预印本平台多达90个[12]。

因平台的活跃度、管理体系、审核流程有所不同,预印本平台质量也参差不齐。因此,学术期刊编辑应引导研究人员选择知名度高、可信度强的预印本平台来发布科研成果,以最大限度地保障研究人员的知识产权。

五、结语

开放科学出版是未来的发展趋势。预印本平台为研究人员提供了初步交流研究成果的环境,使科研成果在交流中不断完善,进而更有效地推动科研成果的转化。随着预印本平台的规模越来越大,其缺陷也逐渐暴露。预印本平台与学术期刊融合发展是目前预印本平台突破发展困境的变革之路。预印本平台可以与学术期刊建立合作关系,建立互通互联机制,这种融合可以解决目前预印本存在的相关问题,同时促进科学研究的广泛传播,促进科学出版的创新和进步。

[参考文献]

[1]贾景文.新冠肺炎疫情背景下预印本平台科学信息传播的问题与对策:以bioRxiv和medRxiv为例[J].传播与版权,2021(07):83-85.

[2]BERG J M,BHALLA N,BOURNE P,et al.Preprints for the life sciences[J].Science,2016(6288):899-901.

[3]徐倩,陈璐.生物医学预印本平台的出版历史与现状的多维评价[J].医学与哲学,2022(14):33-37.

[4]2021年度中国科技论文统计与分析[J].科学,2023(02):59-62.

[5]赵旸,张智雄.当前国际预印本平台主要创新功能研究[J].中国科技期刊研究,2022(10):1305-1312.

[6]ROY S,EDWARDS M A.Addressing the preprint dilemma[J].International Journal of Hygiene and Environmental Health,2022(04):113896.

[7]张丽南.含预印本发布的期刊全流程出版体系建设研究[J].出版与印刷,2023(04):83-91.

[8]TEIXEIRA DA SILVA J A.The preprint debate:What are the issues?[J].Medical Journal Armed Forces India,2018(02):162-164.

[9]宋永輝,马廷灿,刘静羽.志愿者参与下国际预印本平台学术质量控制方法调研与启示:以arXiv与RePEc平台为例[J].中国科技期刊研究,2023(02):119-126.

[10]VLASSCHAERT C,GILES C R,HIREMATH S,et al. Preprint Servers in Kidney Disease Research:A Rapid Review[J].Clin J Am Soc Nephrol,2021(03):479-486.

[11]宋现山.预印本服务的发展态势、困境与变革思路[J].哈尔滨师范大学社会科学学报,2022(01):156-162.

[12]KIRKHAM J J,PENFOLD N C,MURPHY F,et al.Systematic examination of preprint platforms for use in the medical and biomedical sciences setting.[J]BMJ Open,2020(12):e041849.