晚清“书院”“藏书楼”“图书馆”译介嬗变考论*

翟桂荣

(河南大学文献信息研究所 河南开封 475004)

0 引言

学界对晚清图书馆学翻译的研究主要集中在西方图书馆观念的传入,对西方图书馆的考察与译介,英、美、日图书馆学的传播及其影响,以及传教士对西方图书馆模式的输入等方面。其主要研究成果有钱维钧关于西方图书馆学在中国的早期传播研究[1],胡俊荣对晚清西方图书馆观念与模式输入问题的考论[2],程焕文关于晚清中国人对西方图书馆学的译介与考察研究及其对清末民初日本图书馆学的传入与影响研究[3],吴稌年对从“藏书楼”到“图书馆”术语演变的研究[4]。近年来,平保兴对晚清图书馆学翻译的研究着力较多,诸如对“图书馆”一词来源的探究,对晚清英国图书馆学译介史的梳理,对晚清图书馆学报刊译介史的概论述要等,其指出学界对晚清图书馆学报刊史料的挖掘整理尚存在不足,相关研究有待深化[5]。鉴于此,笔者通过梳理晚清历史文献,根据对“晚清民国期刊全文数据库”“爱如生·近代报刊库”的调研,发现学界对晚清近代意义上的“图书馆”一词的译介演变过程研究因缺乏第一手材料支撑,很多人无法明了其详情。

程焕文的《晚清图书馆学术思想史》指出,最早译介“书院”一词的是意大利传教士艾儒略的《职方外纪》,这是明末清初西学东渐中最有代表性的第一部汉文地理书。书中首次以“书院”一词向中国介绍西方图书馆事业,输入了图书馆观念,对中国知识分子影响深远。“书院积书至数十万卷……其都会大地,皆有官设书院,聚书于中,日开门两次,听士子入内抄写诵读,但不许携出也。”[6]

1835至1893年是晚清图书馆学翻译的萌芽时期,诸多国外人士和晚清重臣均在其所著述的图书文献中使用“书院”一词来表述西方“图书馆”的意义。据英国马礼逊父子的《外国史略》(约1835—1847年成书)记载:(荷兰)大书院有四处,皆聚印翻译之书,(葡萄牙)书院积书册八万本[7]。

1856年,美国祎理哲著《地球说略》记载:“(法国)初,国中书院稀少,凡入院读书,大多富贵人。至今,添立多处,有大书院26所,小书院不胜数。无论贫贱,皆得所学……藏书之室极广大,所藏卷帙,约有数十万卷。(英国)是国之人,最为敏达,大小书院,不计其数。”[8]

1897年,美国戴德江著《地理志略》记载:“(瑞典挪威)中有著名之书院,雄壮可观,又有阅书室,所藏之书籍约50万卷。(德国)京都柏林,居民约110万,其中有最著名之书院,又有阅览室,内藏之书约60万卷。”[9]

在晚清的知识界,林则徐在其1841年撰写的《四洲志》中,多以“书馆”来译介西方的“图书馆”。程焕文认为,该书将西方的“图书馆”译为“书馆”与今日的图书馆仅一字之差,比传教士翻译为“书院”更为准确、更接地气、更易被国人接受[10]。但是,在诸多晚清学人的著述中,以“书院”来指代“图书馆”的仍占多数。

继林则徐的《四洲志》后,1842—1852年,魏源几次增改,将《海国图志》扩充到100卷,成为近代史上最早一部由国人编纂的介绍世界各国情况的巨著。该书在介绍欧巴罗(欧洲)诸国藏书时用“书院”指称,如“书院积书至数十万卷,……其都会大地,皆有官设书院,聚书于中。日开门二次,听士子入内抄写诵读,但不许携出也”[11]。

1848年,徐继畬著《瀛寰志略》,亦在多处以“书院”指代图书馆之功能。如介绍奥地利居民36000人,有书院,藏书7万册;佛兰西(法国)有大书院,藏印本书36万册,钞本7万册,游学之士许住院借读;西班牙有书院,产洋布;英吉利有大书院,曰屋度,文儒所萃[12]。

1893年,郑观应在《盛世危言》中论藏书言:“泰西各国均有藏书院、博物院,而英国之书籍尤多,自汉、唐以来,无书不备,本国书肆新刊一书,例以二分送院收贮。”[13]可见,“书院”作为中国有一千余年历史的文教机构,在大多数西方传教士和晚清学人的图书文献中,最初代替了西方的“图书馆”被译介过来。

目前,我国图书馆学界较重视对本学科术语变迁史的研究。通过研究词语概念,可以发现历史进程中所产生的概念与实情之间的一致性、偏移性和差异性。“期刊媒体作为一种特殊的社会利器,既能客观地记录社会发展变化,又能对社会变迁的种种因素做出一定程度的揭示,同时又会反作用于社会。”[14]文章利用“晚清民国期刊全文数据库”和“爱如生·近代报刊库”两大数据库,以“书院”“藏书楼”“图书馆”三个主题词进行检索,时间跨度为1840—1912年,通过解析历史文献来研究近代意义上的“图书馆”概念译介演变的历史轨迹。

1 晚清报刊中以“书院”为题名的“归化”译介输入阶段

19世纪后半期,西方传教士再次来到中国并逐步从东南沿海向中国腹地渗透。他们在华创办报刊、翻译西书,逐步影响着中国社会的发展与文化变革。他们最初借讲学译书活动与当时各类人士接触,开译印科学书籍之端[15]。19世纪末期,其转向社会科学书籍翻译。域外学士在传播西方科学文化的同时,扮演了西方文化的传播者和中西文化交流的中介者双重角色。他们借中国“书院”一词,为古老的中华文明输送了西方图书馆意义上的近代“书院”概念,推动了中国图书馆近代化的进程。

1.1 晚清以“书院”为题名的译介统计分析

表1 以“书院”为题名的译介统计

由上表可知,近代报刊中较早以“书院”为标题译介西方library至国内的刊物是林乐知于1868年在上海创办的《中国教会新报》。1872年该报改名为《教会新报》,1874年更名为《万国公报》,1907年底停刊,这是由外国传教士主办的发行时间最长、发行量最广、影响最大的传播西学的重要中文报刊。林乐知在华活动47年,不仅做过教员、译员和报人,还在上海创办了中西书院,1904年书院并入东吴大学(今苏州大学)。林乐知以译书、著书、兴学、办报为业,在晚清西学东渐史上书写了重要一页[16]。

“爱如生近代报刊库”收录的资料显示,1854年《遐迩贯珍》中的“近日杂报”一栏,记录有“英伦敦地方有官置书院一所,内贮各处图书典籍,及各地古物奇器。凡有士人,不论贫富,皆听其入院中诵读书籍,学习技艺。其经费皆取给国家。上二年间,计其所贮之书,已有四十七万卷”[17]。《遐迩贯珍》是英国传教士麦都思在香港创办的第一个中文报刊。

可见19世纪中后期,library在一些中文报刊中多以“书院”一词被译介到国内。1868年,林乐知在办报之初即倡导“应效外国义书院法以益人”,首次以“义书院”一词在报刊中译介西方的公共图书馆制度。“西国除训蒙童义馆、男女义学外,无论京都、省会、府县、乡镇,有国家钦准设立之义书院,有民间设立之义书院。其所设者,因恐民间有贫苦无资购书者,均可至义书院查看,或取书至家,看完还来。”[18]该文又介绍了法国、俄国、罗马、荷兰、比利时、奥地利、英国、葡萄牙等国官府与民间书院的藏书,院中或设有古今奇迹、各种异书、各国方言,或抄或刻圣经、史记、印版、泥版、兵书、战术、制造、军器等事项吸引国人关注。据《康熙字典》与众共之曰“义”,如义仓、义田、义社、义学、义井等,可见,“义”是免费的、公共的。用“义书院”来译介西方的“公共图书馆”,在晚清报刊中当属首创。

需要指出的是,近代利用“书院”一词译介西方之事物时,既有图书馆之义,有时也与“学院”“大学”“藏书楼”混用。如1902年,美国美而文女士在《游奥克司福特大书院记》中展示了英国奥克司福特大书院及其博物院、藏书楼,“大书院之博物院乃天下教导学习各种学问最广大最完备之院也”[19]。奥克司福特大书院共21所,其中茂登书院(1264)为英国书院之始,还有皇后书院(1340)、新书院(1379)、大拉玛利亚书院(1458)等,各书院中皆有藏书楼。1903年 ,其在文中记法京巴黎大书院设有六馆:道学馆、律学馆、医学馆、格致馆、文学馆、药学馆,馆内有学生课业。这里的“书院”含有“学院”之义,“六馆”即后来的专业学院或图书馆。文中称法京巴黎大书院是“天下至大至美之大书院,乃世界之最古者”[20]。晚清以“书院”表达“图书馆”机构概念的翻译时有混用,这为后来“藏书楼”“图书馆”的译介埋下了伏笔。

1.2 晚清以“书院”译介“图书馆”之因

19世纪中叶,中西文化在发展中既相互排斥又互相吸纳。“晚清的翻译活动与西方传教士来华传教,有着千丝万缕的联系。他们传教也好,文化渗透也好,在客观上促进了西学在近代中国的传播。”[21]随着西学东渐热潮的来临,中国传统书院制度受到冲击,西方传教士在中国沿海和重要港口城市创办的新型书院——教会书院,遍设香港、澳门、广州、福州、宁波、杭州、上海、青岛、天津、北京、开封、武汉等大中小城市30多个,建立大小书院97所,其在中国的发展有70多年的历史[22]。1877年,《申报》在其“藏书便读栏”报道:“本埠西人,设有洋文书院,计藏外国书约有万卷,每年又添购新书五六百部。阅者只须每年费银十两,可随时取出披阅,阅毕缴换,此真至妙之法也。”[23]这里的“洋文书院”显然是西方library在中国的移植。

晚清时人用“书院”来译介西方library这一文化机构,其原因有三。一是“英语library一词源于拉丁语librarium,原意为藏书之所”[24]。书院在我国最初是藏书校勘修书之所,后来发展成为讲学之地,具有学校的功能。盛郎西认为:“书院起源于唐末,白鹿洞书院是中国最早的书院,书院因学馆藏书,为士子读书的地方而取名。”[25]胡适指出:“书院为中国未兴学校前一千年中唯一的学制,在这一千年中,一切学术思想的中心,皆在书院,书院制可以代表这一千年中国的高等教育。”[26]书院藏书是中国固有的文化传统。宋代王应麟的《玉海》有言:“院者,周垣也”,即围墙的意思。故有学者认为书院就是用墙围起来的图书馆、藏书楼,或者个人的读书堂,类似于中国的“圕”字[27]。中国书院的藏书用书与西方学校图书馆功用一致,故在晚清的半个多世纪里,传教士以及国人大都用“书院”来译介西方的library,这是主要的社会历史原因。

二是在晚清,国内外人士皆没有找到更合适的词语来表述library这一西方文化制度。虽然晚清使臣对国外图书馆多有考察,但都没能找到更合适的词语来表达“图书馆”这一概念。王韬深谙西学,也没能找到更确切的词语来翻译西文library。“王韬先后使用过‘藏书之所’‘书库’‘典籍院’‘大书院’‘书院’等词语来表达西文的‘图书馆’一词。”[28]24正是这种翻译的演变,才使后来的“藏书楼”和“图书馆”相继诞生。

三是从翻译策略来说,这是近代翻译文本生成的“达旨”“归化”现象,近代早期翻译偏重意译。严复在《天演论·译例言》中提出:“译文取明深义,故词句之间,时有所颠倒附益,不斤斤于字比句次,而意义则不倍本文。”[29]翻译文本生成的深层机制——文化策略,包括归化(domestication)和异化(foreignization)两种翻译现象,归化和异化是美国翻译理论家韦努蒂(Lawrence Venuti)提出的概念。我国学者刘英凯认为,归化“喻指在翻译过程中,把客籍的出发语言,极力纳入归宿语言之籍”[30]。晚清以“书院”来翻译西方library属于“以中化西”的翻译策略,这是“达旨”“归化”的翻译现象。在近代翻译界,归化翻译大行其道,这与当时的思想文化氛围有关。

1.3 清末书院改制为新式图书馆的诞生创造了历史机遇

19世纪末,中国社会急剧变迁,文化也在随之转型。甲午之役后,士大夫扪心发奋,以求救亡之道。废书院、兴学堂,致使中国传统书院不复存在。1898年,筹办京师大学堂的章程中明确提出要仿泰西各国倡建一大型藏书楼[31]。1901年,清廷被迫实行新政,发布兴学诏书,令各省书院改为各级学堂。是年,《杭州白话报》刊登中外新闻:“书院改设学堂:外国到处都是学堂,中国到处都是书院。”[32]1902年,《钦定学堂章程》颁布,京师大学堂开办,诏令各省府州县大小书院,一律改为各级学堂。省会大书院为高等学堂,郡城之书院为中等学堂,州县之书院为小学堂,皆仿照京师大学堂章程办理。各地一律中西兼习,以广造就。由唐至清,上下千年,深入人心之书院制度,遂为时事之要求,自兹而歇[33]。废书院兴学堂之后,各大书院藏书纷纷庋藏于各省图书馆。1909年河北莲池书院藏书移送至直隶省图书馆,开封明道书院藏书庋入河南省图书馆。

1925年,高廷真提倡宜仿照欧美遍设图书馆以取代旧书院:“遍设图书馆,以为学校之辅助,庶几教育又普及之观也。”[34]肖东发等认为清朝末年受西方教育影响而建立起来的新型书院,如上海格致书院、直隶河北书院,仿西方大学模式建立的书院藏书楼,藏书范围包括经史、近代科学和外国语等。这类书院既是我国书院教育之余绪,又是近代新式教育之先声[35]。20世纪初,书院教育在我国近代教育史中划上了句号,各地书院的藏书则演变为藏书楼一景。

2 清末以“藏书楼”为题名的启蒙译介展示阶段

书院改制后,以“藏书楼”指代library的翻译也延续了一段时间。笔者综合检索“晚清民国期刊全文数据库”和“爱如生·近代报刊库”,发现《知新报》《集成报》《强学报》《万国公报》等报刊载较多。在爱如生平台检索“藏书楼”一词,发现《东方杂志》第1—4卷,第12卷和第15卷中多次出现“藏书楼”。如译者翻译法国大仲马著作《绛带记》时,多处使用“藏书楼”;再如“美国华盛顿国会内之藏书楼”“纽约公共藏书楼”“英国博物院藏书楼”“公共藏书楼”“开放藏书楼”“美国藏书楼调查统计”等,显然这些“藏书楼”均是“图书馆”的代名词。

2.1 清末报刊中以“藏书楼”为题名的译介统计

20世纪初是中国教育发生根本性变革的关键时期,也是中国近代图书馆事业的分水岭。“从十九世纪后期起,传教士等西方人士一方面利用他们在中国办的各种报刊介绍西方图书馆事业,标榜西方文明;另一方面在一些大城市的教堂等机构中建立了许多大型藏书楼。”[36]笔者在“晚清民国期刊全文数据库”中以“藏书楼”为题名搜索到的译介文章见表2所示。

表2 以“藏书楼”为题名的译介统计

由表2可知,外国传教士林乐知和季理斐是宣传藏书楼的主角,范祎是主要翻译者。上表与“藏书楼”相关的内容皆是对图书馆规章制度、藏书历史与规模的介绍。

2.2 清末“藏书楼”的译介

以“藏书楼”来译介“图书馆”,源自晚清废书院后兴起的倡建藏书楼热潮。1900年,《知新报》载外洋各埠新闻:“仰光新设英华藏书楼章程。”1901年,《杭州白话报》登载要办藏书楼,《苏州白话报》《南洋七日报》也劝设藏书楼。1902年,英国的季理斐著《论中国宜广设藏书楼》,开篇曰:“藏书楼亦称图书馆,在西方无论都城省会,即乡邑市镇亦多有之。”[37]论列六条开设藏书楼之益处——保存古籍国粹不堕、灌输欧化促进文明、助力教育普及、保护青年修身养性、著作家参考利用、游人得享读书之乐,遂使得藏书楼成为西学东渐时期的利器。同年,林乐知与范祎合作,译介英国藏书楼的藏书数量、呈缴本制度、目录印刷等情况。1903年《启蒙画报》有文《记日本藏书楼》,附图“日本帝国图书馆”字样,称“调查全国的藏书楼,总计43所,官立1所,公立15所,私立27所,官立的上野之帝国图书馆,藏书有和汉文349310册,洋文52208册,其中供人阅览的和汉书161367册,洋书38065册”[38]。

1904年,林乐知与任保罗合译《藏书楼之利益》,以借法国和英国博物院、藏书楼的悠久历史和丰富藏书来激励国人。“今欧美各国咸望中国仿行西法,在北京或上海,创造大书楼并设博物院。搜辑数千年来于公家或藏于民间之书籍古玩,悉荟萃于其中,不但化无用为有用,可增长国人之见识,且可增国人之生计,更可扬亚洲古国之声名文物,以启他国之敬心。”[39]并望有志之士加以提倡。

在从“书院”到“藏书楼”的译介演变过程中,林乐知发挥了积极主动的作用。据考证,林乐知少年时期就酷爱阅读历史和文学作品,是一个图书馆迷。“1850年,当他还是14岁时就开始着手搜集图书准备创建一个图书馆,这让他的同学们十分嫉妒。”[40]51860年,他几经颠簸来到中国时,还不忘随身携带一批图书。“更加值得注意的是他刊登了一些介绍西方国家社会教育和政治发展背景信息的文章。这些文章通常篇幅短小,包括介绍西方的一些机构,如纽约图书馆,西方医院的历史等。”[40]114可见林乐知本人对于美国的图书馆制度有着深刻的体验与认知。

1906年,国粹派学者刘师培撰《论中国宜建藏书楼》,批判了中国古代藏书的诸多弊端——“庋诸高阁”“书掌于官,民无私藏”,倡导“参用西法,于名都大邑设藏书楼一区,以藏古今之异籍”“按类陈列”“阅书定时”,又云“今考东西各国,均有图书馆,官立、公立、私立,制各不同”[41]。在同一篇文章中,藏书楼与图书馆同用,其意义均指library,那么,“藏书楼”又是如何被译介成“图书馆”的呢?

2.3 清末“藏书楼”与“图书馆”的译介并存

学界对从“藏书楼”到“图书馆”的认知转型,主要有以下几种观点。吴晞认为,当代研究图书馆史的学者们习惯于把我国古代的藏书机构统称为藏书楼,把近代的新式文献收藏之地称为图书馆,并把这一历史变化的过程归结为从藏书楼到图书馆的转变[42]。其指出这种观点也有不尽合理之处,即近代早期图书馆问世之后,也标之以“藏书楼”,在《从藏书楼到图书馆》一书中用“藏书楼”泛指古代的一切藏书机构。

任继愈认为,清朝末年,国门洞开,西风浩荡,中国沿袭了几千年的旧式藏书楼逐渐退出历史舞台,新型的藏书楼(图书馆)开始占据社会主导地位。这种变化渐为有识之士所认同,而后社会形成了新型藏书思想,“一是倡导藏书开放,一是学习西方图书馆的办馆模式”[43]。

程焕文指出,“藏书楼”一词诞生时其对应的就是西方现代的“图书馆”,“藏书楼”和“图书馆”都是近代社会的新名词和新概念,其意义均在公共、公开和共享[28]4。从翻译的视角来看,近代文献译介中的“藏书楼”和“图书馆”,是不同的人在不同的文化背景下因使用习惯的不同所导致的,其意义均指library。胡适亦在其留学日记中使用“藏书楼”描述美国library之盛,“此邦之藏书楼,无地无之”[44]。由此可见虽然清末“藏书楼”与“图书馆”的译介时常被混用,但最终还是“图书馆”成为了机构话语的主流。

3 清末以“图书馆”为题名的主动译介阶段

据顾烨青考证,“图书馆”一词最早出现在晚清傅云龙和吴汝纶等人的赴日考察日记中[45],笔者认为最早以“图书馆”为主题译介的文章则出现在维新派人士所办的报刊之中。早期传教士所办报刊中以“书院”和“藏书楼”为题名的译介文章可视为对近代图书馆概念译介的一种铺垫。

3.1 清末报刊中以“图书馆”为题名的译介统计分析

由表3可知,最早以“图书馆”为题名的译介文章出自梁启超主办的《清议报》,刊发“图书馆”译介文章最多的是《教育世界》。维新人士用“图书馆”一词来译介西方的library,较之“书院”“藏书楼”而言更为科学准确。晚清新学的输入使得图书馆的藏书不仅包括中国的经史典籍,还有大量有关欧美科学技术的藏书以及地图、机器制造等诸多图集。1899年,《清议报》刊载了《论图书馆为开进文化一大机关》一文,可谓说清了图书馆的社会功能及其价值意义,开启了图书馆学翻译的新篇章。正如李燕亭所言:“至戊戌政变以后,这名词始由日本输入中国,宣统年间,颁布图书馆制,图书馆的名称始渐显著。馆即客舍,有止宿授餐的意思。”[46]止宿授餐的客舍,较之深深大“院”和藏书之“楼”的保守性,更能拉近读者与图书馆之间的距离,这与现代图书馆贵在公开致用的藏书目的相一致。

表3 以“图书馆”为题名的译介统计

梁启超主办的《清议报》《新民丛报》和罗振玉、王国维主编的《教育世界》,都以不署名的方式译介了诸多“图书馆”文献,开阔了国人的视野,图书馆观念自此深入人心,“图书馆”也逐渐取代“书院”“书藏”“书馆”“书籍馆”“藏书楼”,成为中国文化界的一个专有名词,后被官方和士大夫阶层所认可。《学部官报》《东方杂志》《教育杂志》等重要刊物亦逐渐采纳这一翻译,形成了社会共识,“图书馆”一词也真正普及开来。

1904年王国维改版《教育世界》后,十分注重译述。1907年,王国维充任学部图书馆编审,并于1909—1910 年翻译了 《大英百科全书》中的《世界图书馆小史》,将世界图书馆历史分为上古、中世和近世三个时期,分别介绍了英、法、意、俄、美等国图书馆的历史。这是国内最早系统介绍国外图书馆历史的译著,被称为“中国图书馆学术书籍之滥觞”[47]。

3.2 清末“书院”“藏书楼”“图书馆”的译介嬗变分析

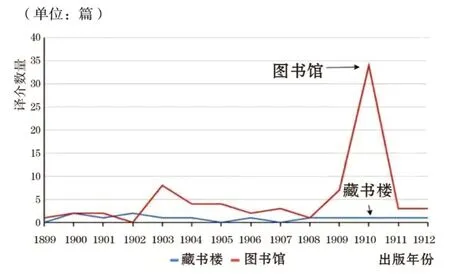

晚清从“书院”到“藏书楼”再到“图书馆”的译介演变,历经了半个多世纪。1868到1903年是以“书院”译介library的阶段,主要出现在晚清传教士创办的报刊中,译介文章有19篇。这一时期,相较于“藏书楼”和“图书馆”的译介来说,历史跨度更长,发展较缓慢。维新运动后,“书院”没落,学界又以“藏书楼”“图书馆”来评译library。1899到1912年,以“藏书楼”“图书馆”为题的译介文章共87篇,其中以“藏书楼”译介的文章数量较少,仅13篇,占比约15%;以“图书馆”译介的数量为74篇,占比约85%。从统计结果来看,有关“藏书楼”的译介平均每年仅1篇,而“图书馆”的译介越来越多,于1910年前后达到了峰值,最终取代了“藏书楼”并发展成为一种新兴学科(如表4、图1所示)。

图1 清末藏书楼与图书馆的译介数量年度变化图

表4 清末藏书楼与图书馆的年度译介量表

1926年,李小缘演讲的《藏书楼与公共图书馆》改变了时人对“图书馆”和“藏书楼”的认识。他介绍了美国公共图书馆事业发展速度快、建筑壮丽、布置优良、书籍流通面大、防火机械方便、庋书不费空间、卡片式目录十分灵便等优点,并指出在中国至今仍有以图书馆为藏书楼者,而不知二者截然不同。他指出藏书楼与公共图书馆的区别在于藏书楼是静的、贵族式的,贵在保存,设在深山,注重学术著作和文化;图书馆是动的、平民式的,贵在至用,设在城市,注重精神娱乐,是文化宣传的机关[48]。这一观点影响深远,成为后来批判中国旧式藏书楼的靶子。此后,美国公共图书馆概念逐渐深入人心,“公共图书馆”代替了“私家藏书楼”,李小缘也成为中国公共图书馆理论研究的先行者[49]。

3.3 晚清图书馆学译介的特征

晚清是中国翻译史上波澜壮阔的时期,与中国的现代化进程、社会文化的变革、近代学术的转型有着十分密切的关系。晚清时期,学人翻译的重心已由西方自然科学技术转为译介西方哲学社会科学,翻译的质量大幅提升以及人员队伍数量也随着清末的留日热潮而出现激增的情况,图书馆学术翻译便是在这一时期诞生的。晚清有关西方library的译介文献数量不算太多,而名称较为多样,既有“书院”“书藏”“书楼”,也有“藏书楼”“书籍馆”“图书馆”等。正如来新夏所言:“当时介绍的图书馆学文献,一部分是中国人自著,但仅涉及图书馆设立的重要性,大部分转译自其他文字,特别是日本和欧美,或有少量的加以评述,其报道性超过研究性。”[50]这一时期的图书馆学概念译名多样,介绍性内容较多,虽能让人对图书馆的作用、性质等有所认识,但并没有指出近代图书馆的根本特征,故只能称之为萌芽性质的图书馆学。

4 晚清翻译推动了近代中国图书馆的转型与学术的兴起

中国近代文化是由西方文化和中国传统文化互相碰撞、会通融合而来,具有复杂性、变化性和过渡性。有关“图书馆”术语译介的变迁即是这种文化特征的体现。

4.1 晚清翻译推动了中国传统图书馆的转型

在晚清的图书馆学翻译工作中,游学日本的知识阶层起到了十分显著的作用。1898—1911年是近代中国社会文化转型的关键时期。甲午战败后,中国知识阶层开始觉醒,纷纷涌向日本留学,翻译日本著译之书成为了救国良策。一时间,在日留学生纷纷成立翻译机构,创办刊物翻译西文著作。据邹振环统计,留日人员创办的各种刊物共78种[51],如《译书汇编》《游学译编》《新民丛报》等。据实藤惠秀统计,在1896—1911年的15年间,日文中译本共958种,其中科学类仅172种,占比18%;人文社会科学有780种,占比81%[52]。在这个过程中,留日学生创造了诸多新名词、新概念,如时间、哲学、经济、社会、图书馆等,对中国产生了重要影响。现代汉语吸收了大量日本词汇,中国也因此诞生了诸多新兴事业与学科,图书馆学即是其中之一。1921年,杜定友作《图书馆与市民教育》演讲时指出:“图书馆乃一新名词也,为藏书楼与书院之脱胎,其实现于中国者,已数千年矣,但以其用意之不同,管理之各异,遂有新旧之分。”[53]事实上,中国现存的与西方图书馆类似的文化机构已有数千年历史,但直到清朝末年,以梁启超为代表的维新派人士大力宣传西方图书馆学思想,知识阶层提倡政府自上而下创办公共图书馆,这才推动了清末新图书馆事业的发展。

4.2 晚清翻译推动了近代新图书馆学的兴起

中国近代图书馆学是西学东渐的产物,西方公共图书馆“公藏公用,藏以致用”的思想伴随着西学的传播逐渐被国人接受。清末民初,受日本和西方图书馆学思想的影响,中国新图书馆学开始萌芽,藏书建设发生了深刻的变化,译著与西方科学文化技术深刻影响了藏书发展,近代知识体系也产生了相应的变化。藏书管理与利用面临着时代变革,传统的四部分类法已不再适应新式图书馆的发展。一场“三千年未有之巨变”引发了对中国传统学术与文化的反思与批判,极大动摇了中国古代图书馆学的基础内核[54],推动了传统图书馆的学术转型与变革,近代意义上的新图书馆学由此兴起。从晚清以“书院”“藏书楼”“图书馆”译介library的演变过程来看,近代中国新图书馆学的发展是源于翻译事业的蓬勃发展。近代凡从事或重视图书馆学翻译的学人,后来都成为该领域的领军人才。其中最典型的当数武昌文华图书馆学专科学校培养的众多文华学子,如沈祖荣、钱亚新、毛坤、吕绍虞、严文郁等[55]。由此可见,翻译在近代中国图书馆学科的建立以及现代化进程中起到了重要的催化作用。