新型城镇化·新型工业化与农业绿色全要素生产率

王淼 孔令成

摘要 基于2002—2021年長江经济带11省市的面板数据,分别利用 SBM-GML 指数法和熵值法测算了长江经济带的农业绿色全要素生产率水平和新型城镇化、新型工业化水平,然后运用面板Tobit模型分析了新型城镇化、新型工业化对农业绿色全要素生产率的影响。结果表明:2002—2006年间长江经济带各省市的农业绿色全要素生产率水平还不尽人意,但2007—2021年该经济带各省市的农业绿色全要素生产率水平均显著提升,同时长江经济带的新型城镇化、新型工业化水平也呈稳步上升趋势;新型城镇化、新型工业化对长江经济带农业绿色全要素生产率水平的提升具有显著的正向影响,且新型工业化的影响更大。基于此,为了进一步挖掘长江经济带新型城镇化、新型工业化对农业绿色全要素生产率提升的潜力,建议长江经济带各省市在稳步推动新型城镇化发展的同时不断为新型工业化注入新的“活力”,为提升当地的农业绿色全要素生产率水平助力,同时还要通过优化农业产业结构、改造农村电网等方式进一步减少非合意产出。

关键词 新型城镇化;新型工业化;农业绿色全要素生产率;SBM-GML指数法;面板Tobit模型

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)09-0192-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.09.042

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

New Urbanization, New Industrialization and Agricultural Green Total Factor Productivity—An Analysis Based on Panel Data of the Yangtze River Economic Belt

WANG Miao1,2, KONG Ling-cheng1,2

(1.Hubei Rural Development Research Center, Jingzhou, Hubei 434023;2.College of Economic and Management, Yangtze University, Jingzhou, Hubei 434023)

Abstract Based on the panel data of 11 provinces and cities in the Yangtze River Economic Belt from 2002 to 2021, this paper uses the SBM-GML index method and the entropy value method to measure the level of agricultural green total factor productivity and the level of new urbanization and new industrialization in the Yangtze River Economic Belt, and then uses the panel Tobit model to analyze the impact of new urbanization and new industrialization on agricultural green total factor productivity. The results show that the level of agricultural green total factor productivity of all provinces and cities in the Yangtze River Economic Belt from 2002 to 2006 is not satisfactory, but the level of agricultural green total factor productivity of all provinces and cities in the economic belt from 2007 to 2021 is significantly improved, and the level of new urbanization and industrialization in the Yangtze River Economic Belt also shows a steady upward trend. New-type urbanization and new-type industrialization have a significant positive impact on the improvement of agricultural green total factor productivity in the Yangtze River Economic Belt, and the impact of new-type industrialization is even greater. Based on this, in order to further tap the potential of new urbanization and new industrialization in the Yangtze River Economic Belt to improve the green total factor productivity of agriculture, it is suggested that all provinces and cities in the Yangtze River Economic Belt should steadily promote the development of new urbanization while continuously injecting new “vitality” into new industrialization, help improve the level of local agricultural green total factor productivity, and further reduce undesirable output by optimizing the agricultural industrial structure and transforming rural power grids.

Key words New urbanization;New industrialization;Agricultural green total factor productivity;SBM-GML index method;Panel Tobit model

基金项目 湖北省教育厅哲学社会科学研究项目(19Q045);长江大学社科基金重点项目(2017csza02)。

作者简介 王淼(1998—),女,湖北恩施人,硕士研究生,研究方向:农村发展与规划。*通信作者,讲师,博士,硕士生导师,从事农业家庭经营与管理研究。

收稿日期 2023-06-02

改革开放以来,我国的城镇化水平由1978年的17.9%升至2020年的63.9%,与此同时我国工业化水平也在稳步提升。进入新时代以来,为了推动经济社会朝着更高质量方向发展,迫切需要新型城镇化、新型工业化与农业现代化同步发展。此外,长江经济带作为中华粮仓、黄金经济大动脉,该区域的农业现代化水平对于保障国家粮食安全、增加农民收入、维护乡村社会稳定意义重大,而农业绿色全要素生产率是衡量农业现代化水平的核心指标,且农业绿色全要素生产率的提高又与新型城镇化、新型工业化颇有关联。因此,深入探究长江经济带新型城镇化、新型工业化与农业绿色全要素生产率之间的内在规律对于推动该区域经济乃至全国经济社会高质量发展具有重要的理论和现实意义。

1 文献综述

当前,关于新型城镇化和新型工业化对农业绿色全要素生产率的影响研究已有诸多成果,多以实证分析进行呈现。

从局部来看,国内外学者關于新型城镇化对农业绿色全要素生产率的影响的研究较多。尽管学者们在研究方法上有着不同的见解,但统一思路为:首先采用SBM-GML指数法[1]、DDF-GML指数法[2]等测算农业绿色全要素生产率水平,再利用熵值法[1-3]评估新型城镇化水平,最后分析新型城镇化对农业绿色全要素生产率的影响。此外,由于新型城镇化的内涵丰富,因此学者们对新型城镇化的理解大有不同,所构建的指标体系也各有千秋,例如李苏等[4]从城镇居民家庭人均可支配收入等6个具体指标来构建新型城镇化的指标体系;而蔡绍洪等[5]通过创建一、二、三级指标来衡量新型城镇化水平,4个二级指标分别为社会发展、公共服务、基础设施和资源环境,同时每个二级指标下又设4~5个三级具体指标,建立了全面的评价指标体系。王巧玲[6]在蔡绍洪的基础上再次进行了扩充,将城乡统筹也加入到新型城镇化的表征体系,对新型城镇化的表征更加详细。

从整体来看,关于新型城镇化、新型工业化共同对农业绿色全要素生产率影响的研究较少,但有相关研究可参考。丁翠翠等[7]对新型城镇化、新型工业化与乡村振兴水平的耦合协调发展进行研究,最终认为新型工业化、新型城镇化与乡村振兴水平之间协调程度逐年提升,从勉强协调到初级协调再到中级协调,最后逐渐演化为良好协调,三者之间的耦合协调程度距优质协调尚有一段距离,有待进一步提升。由此可见新型城镇化、新型工业化的发展对农业生产有着重要的影响。

此外,还有部分学者分析了信息化对农业绿色全要素生产率的影响。金绍荣等[8]分别利用EBM模型和熵值法测算了我国26省份2011—2020年的农业绿色全要素生产率和乡村数字化水平,研究发现乡村数字化水平对我国农业绿色全要素生产率水平的提升有显著的正向影响。杜建军等[9]运用 2019 年 1 740个县级行政单位样本,采用工具变量模型和中介效应模型等考察了数字乡村对农业绿色全要素生产率的影响及其作用机制,最终得出数字乡村促进了农业绿色全要素生产率水平的提高。

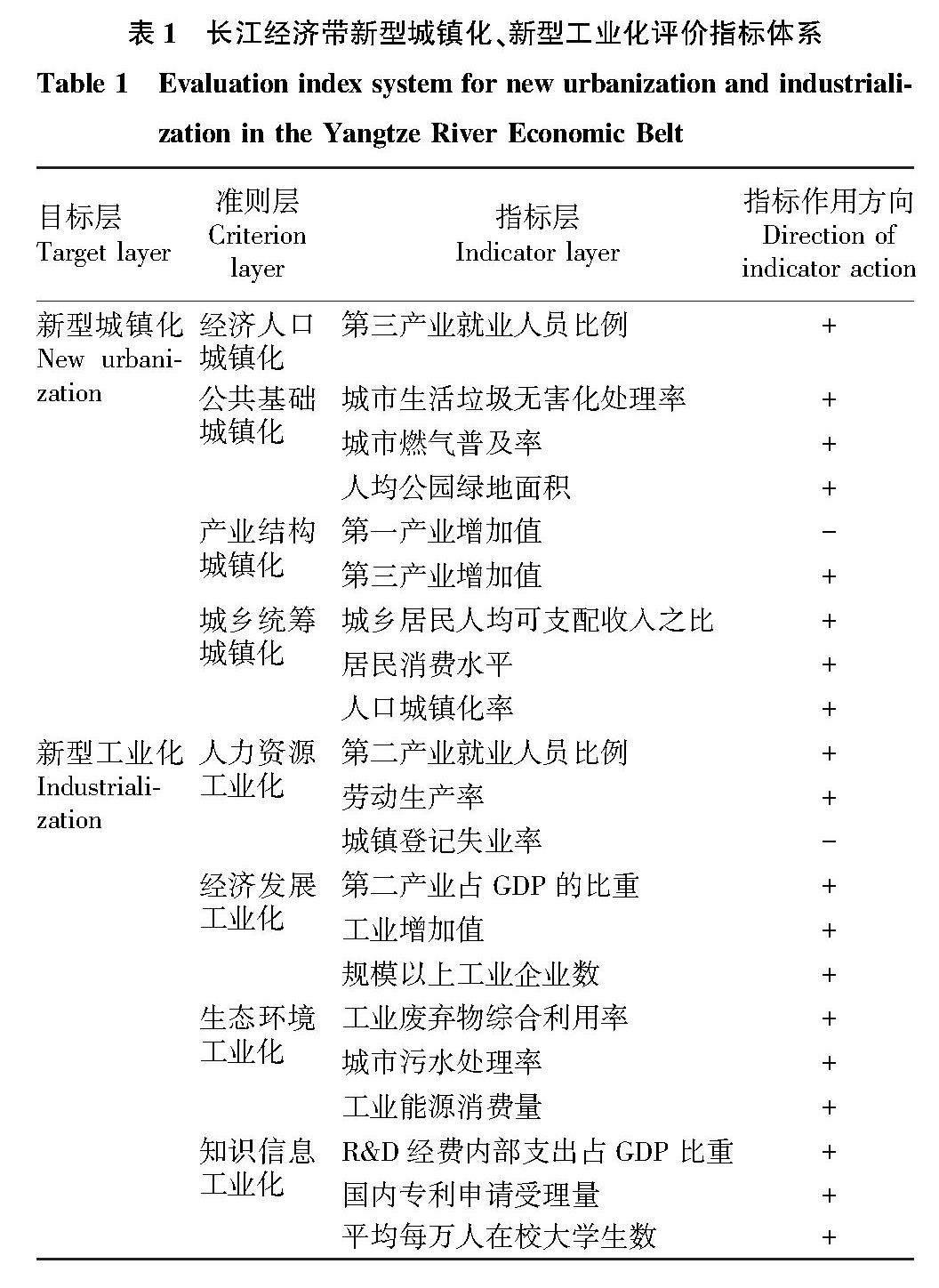

从上述研究结果可以看出,学者们对新型城镇化、新型工业化以及信息化对农业绿色全要素生产率影响的研究已颇有建树,但仍存在一定的完善空间。首先,大部分文献侧重于从经济、人口、社会、环境等几个方面建立新型城镇化、工业化水平的综合评价指标体系,忽略了新型城镇化中的城乡统筹、产业结构以及新型工业化中知识信息化等相关指标的选取;其次,关于新型城镇化对农业绿色全要素生产率影响的研究远远多于新型工业化,新型工业化对农业绿色全要素生产率影响的研究还有待扩充。基于此,笔者创建了新型城镇化、新型工业化以及农业绿色全要素生产率水平的综合评价指标体系,以2002—2021年长江经济带11省市为研究对象,进一步对新型城镇化、新型工业化与农业绿色全要素生产率的内在规律进行探索,以期为着力挖掘长江经济带新型城镇化、新型工业化对农业绿色全要素生产率提升的潜力提供参考。

2 理论分析与模型选择

2.1 理论分析

新型城镇化是在传统的城镇化的基础上注入了产城互动、节约集约、和谐发展等新的内涵后的城镇化。新型工业化以科技引领发展,同时包含生态发展、可持续发展,新科技渗透、融合到各产业、各领域。当前我国以新型城镇化作为引领以达到“四化”协调发展的目的,但同时也承认新型工业化的主导地位,二者相互依存。

二元经济结构理论认为发展中国家同时存在着落后的农业部门和现代化的工业部门。1964年,拉尼斯和费景汉在二元经济结构理论基础上发展出刘易斯-费景汉-拉尼斯模型,其认为二元经济是介于传统农业经济阶段和现代农业经济发展阶段之间的一个过渡时期。在城市工业工业化快速发展的同时,农村地区也存在着大量的剩余劳动力,从而导致较低的农业生产率,从这一角度来说,二元经济结构理论对于促进农村剩余劳动力有效的向城市工业转移,提高农业生产效率有着重要的启示作用。

新古典增长理论认为技术进步是经济增长的引擎。1990年,罗默在此基础上发展出新经济增长理论,其认为一个国家或地区的经济增长主要取决于知识积累、技术进步和人力资本水平。新型工业化正是知识经济形态下的工业化,是科技飞速发展、知识高度积累的产物。在城乡统筹、产城互动的背景下,大力发展新型工业化可以有效促进高新技术向农业生产领域转移,推动农业生产方式转变,提高农业生产力,从而有助于粮食绿色全要素生产效率的提高。

基于以上分析,提出以下假设:

H1:新型城镇化与农业绿色全要素生产率呈正相关关系。

H2:新型工业化与农业绿色全要素生产率呈正相关关系。

2.2 模型选择

2.2.1 超效率SBM-GML指数模型。

依据杨锦琦等[10]、马国群等[11]、张启文等[12]的研究方法,该研究采用非期望产出的 SBM-GML 指数模型测量长江经济带的农业绿色全要素生产率。

(1)超效率SBM模型。

minρ=1-1mmi=1S-i/xik

1+1qqr=qS+r/yrk(1)

s.tXλ+S-=xk

Yλ-S+=yk

λ,S-,S+≥0

式中:S表示投入和产出变量的松弛变量;λj代表权重系数;ρ代表被评价决策单元的效率值。

(2)GML指数。

GML(Global-Malmquist-Luenberger)指数是由GM(Global-Malmquist)指数拓展而来。其兼具了GM模型和ML指数两者的优点,使其具备了可传递性,不存在VRS模型无可行解问题,因而使其能够有效测度决策单元包含非期望产出的绿色全要素生产率。

GML指数的公式如下:

MGc(Xt,Yt,Xt+1,Yt+1)=DGc(Xt+1,Yt+1)DGc(Xt,Yt)(2)

GML指数可以分解技术效率变化(PEC)、规模效率变化(SEC)和技术进步(TC),分解后公式如下:

MGc(Xt,Yt,Xt+1,Yt+1)=Dt+1e(Xt+1,Yt+1)Dte(Xt,Yt)×

DGc(Xt+1,Yt+1)D-t+1(Xt+1,Yt+1)×

Dtc(Xt,Yt)DGc(Xt,Y)

=TEt+1c(Xt+1,Yt+1)TEtc(Xt,Yt)×

DGe(Xt+1,Yt+1)/Dt+1c(Xt+1,Yt+1)

DGc(Xt,Yt)/Dtc(Xt,Yt)

=ECc×BPCc(3)

2.2.2 面板Tobit模型。

在对长江经济带农业绿色全要素生产率进行有效测度的基础上,参考薛选登等[13]、袁方等[14]、杜江等[15]众多学者的研究成果,拟建立面板Tobit模型对长江经济带新型城镇化、新型工业化与农业绿色全要素生产率之间的关系进行实证分析。具体所构建的模型如下:

GTFPit=a0+a1urbanit+a2intit+a3zit+εit(4)

式中:GTFPit為i省(市)在时期的农业绿色全要素生产率;urbanit表示i省(市)在t时期的新型城镇化发展水平指数;intit表示i省(市)在时期的新型工业化发展水平指数;zit表示一系列控制变量;εit表示随机扰动项。

3 实证分析

3.1 指标选取与数据来源

立足长江经济带农业绿色发展的实际情况,借鉴丁翠翠等[7]、葛鹏飞等[16]、李欠男等[17]的研究成果,并考虑到数据的可得性,拟构建合理的指标体系来评价长江经济带新型城镇化、新型工业化的发展水平,且精选合适的投入、产出指标来有效测度该区域经济带农业绿色全要素生产率的水平。

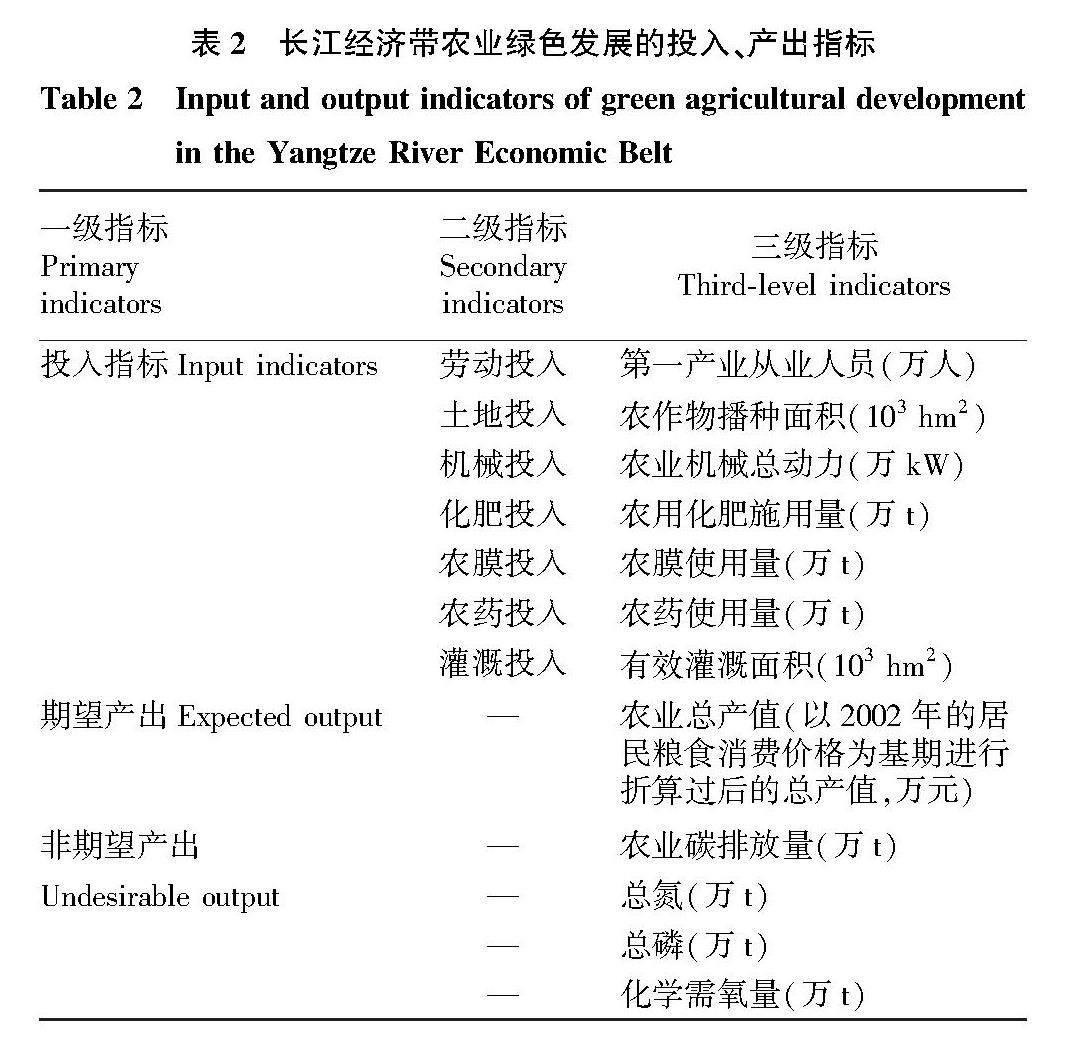

(1)被解释变量。被解释变量为长江经济带的农业绿色全要素生产率,借鉴葛鹏飞等[16]、梁劲锐等[18]、银西阳等[19]的研究成果分别选取劳动、土地、机械动力、化肥、农膜、农药和农业用水作为投入变量,由于当前使用役畜的程度大幅度下降,且农村普遍存在役畜与可食用牲畜不分的情况,该研究剔除了役畜要素。参照李欠男等[17]、尹朝静等[20]、吴传清等[21]的研究,选取农业总产值作为产出变量。为了减少价格对农业总产值的影响,该研究以2002年的居民消费价格指数为基期对农业总产值进行了折算。对于非基准产出指标的选取,立足李波等[22]的研究成果,并基于长江经济带的农业绿色发展的实际,主要选择农业碳排放量以及化学需氧量、总氮、总磷的排放量等指标进行表征。

(2)核心解释变量。该研究的核心解释变量分别为新型城镇化水平和新型工业化水平,参考丁翠翠等[7]、郭海红等[23]的研究成果,结合数据的可得性,分别从经济发展、公共基础、产业结构、城乡统筹4个维度来衡量长江经济带新型城镇化水平,再以人力资源、经济发展、生态环境、知识信息4个维度来衡量当地的新型工业化水平。

(3)控制变量。参照刘战伟[1]、许素琼[24]的研究及实际,用粮食播种面积占农作物播种总面积的比重代表农业产业结构,用受灾面积占农作物总播种面积的比重代表农业生产受灾率,选取农村用电量衡量农村电力发展水平,选取有效灌溉面积代表农村水利发展状况,用农业机械总动力表示农村农用机械使用状况。

该研究以2002—2021年长江经济带9省2市的数据作为样本,研究数据均由长江经济带各省(市)统计年鉴、农村统计年鉴(2003—2022年)、《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》整理得来。

3.2 长江经济带的农业绿色全要素生产率及其分解

基于超效率SBM-GML指数模型,利用MaxDEA7.0软件对长江经济带的农业绿色全要素生产率进行测算。限于篇幅该研究将所测算出的2002—2021年的农业绿色全要素生产率指数以每5年求平均值的方法进行整理,结果如表3所示。

从表3可以看出,在2002—2006年只有上海市和贵州省的年均农业绿色全要素生产率指数大于1,但从2007—2021年只有江苏、安徽、贵州3省的年均农业绿色全要素生产率指数未达到1,说明自2006年中央一号文件提出建设社会主义新农村以及2007年提出发展现代农业、2008年提出发展农业基础建设以来,长江经济带的农业科技得到大力发展,农业基础设施得到明显改善,农业绿色全要素生产率水平也随之提高;上海市和安徽省的农业绿色全要素生产率水平变化较小,上海市的农业绿色全要素生产率在中途出现恶化,其原因可能是上海市的经济发展模式和城市定位不利于当地农业绿色全要素生产率水平的提升。但随着《上海市推进农业高质量发展行动方案(2021—2025年)》等政策的颁布,上海市农业未来发展的方向越发明确,因此近几年上海市的年均农业绿色全要素生产率指数逐渐回升。与此同时,其他省市的农业绿色全要素生产率水平也有着非常明显的提升,说明近年来长江经济带的农业发展取得了一定成就,既促进了农业经济增长,也保护了农业生态环境。

3.3 长江经济带新型城镇化、新型工业化水平分析

基于表1的评价指标体系,此处参考尹朝静[25]、管辉等[26]的研究采用熵值法对长江经济带2002—2021年的新型城镇化、新型工业化水平进行测算,为方便比较,以折线图形式呈现结果,如图1、2所示。

从图1、图2可以看出,2002—2021年长江经济带新型城镇化、新型工业化均呈稳步上升的趋势,但新型工业化的波动较大,相对而言新型城镇化的发展更加稳定,其原因可能在于新型工业化的发展易受原材料、地理区位、技术创新等多方面因素的影响。

分开来看,上海、江苏、浙江3省(市)的新型城镇化水平和新型工业化水平最高,四川、云南、贵州3省的新型城镇化水平最低,重庆、云南、贵州的新型工业化水平最低,说明新型城镇化水平和新型工业化水平均在空间分布上呈现出东部沿海较高而西部地区较低的集聚特征;水平最高的地区和水平最低的地区差距明显,例如上海的新型城镇化水平在2021年达到0.94,与此同时贵州的新型城镇化水平仅为0.39。同年江苏省的新型工业化水平为0.85,而贵州省的新型工业化水平为0.22,说明长江经济带的新型城镇化、工业化的发展具有明显的地区差异特征。

3.4 长江经济带面板Tobit回归结果分析

长江经济带2002—2021年的新型城镇化、新型工业化与农业绿色全要素生产率的面板Tobit分析结果见表4。

从表4的结果可以看出,回归方程卡方值的P值为0.000,远小于0.05,表明回归方程的总体线性显著性较好,回归结果是有效的。

长江经济带新型城镇化对农业绿色全要素生产率的影响在0.05水平下显著,说明新型城镇化显著提升了长江经济带的农业绿色全要素生产率水平,原因可能在于以下两方面:一方面,随着经济水平的逐步提升,传统的城镇化转型为新型城镇化,强调城乡统筹、城乡一体,倡导城市支持农村、工业服务业反哺农业,使得新型城镇化进一步促进了农业绿色全要素生产率水平的提升;另一方面,新型城镇化的发展为农业生产提供更加先进的技术、充足的资金、专业技术人才、更广阔的市场和先进的管理方法等支持,使得农业资源得到最大化的利用,从而提升了农业生产效率。

长江经济带新型工业化对农业绿色全要素生产率的影响同样在0.05水平下显著,在其他变量保持不变的条件下,长江经济带新型工业化水平每上升1%,农业绿色全要素生产率会提升2.75%,说明新型工业化显著促进了农业绿色全要素生产率的增长,且对农业绿色全要素生产率的影响大于新型城镇化对农业绿色全要素生产率的影响。其原因可能在于农业现代化是新型工业化的基础,但农业在支持工业发展的同时,工业也在反哺农业。第一,现代农业生产离不开新型农业机械,新型工业化的发展为农业生产提供了新技术、新工艺、新设备等,从而有效提升了农业生产率。与此同时,新型工业化的发展使得大数据、云计算、人工智能等入驻农业,农业生产日益智能化、精准化、高效化,进而使得该经济带的农业绿色全要素生产率日益提升。第二,新型工业化水平的提升带动着农业产业链的延伸。一方面,工业为农业提供强大的仓储设备,使得农业克服季节、产量、质量等方面问题的能力增强;另一方面,卡车、公路等也是农业生产中的“隐形农业机械”,“隐形农业机械”的增多帮助农业在不同时空实现利益最大化和风险最小化,农业规模进一步扩大。

其他控制變量的影响结果如下:农业产业结构对农业绿色全要素生产率的影响为显著负向影响,表明粮食播种面积占农作物播种总面积的比重提高会导致农业绿色全要素生产率的水平降低,可能是因为农业产业结构的变化会导致农业生产要素结构变动和企业产出模式转换,进而打破原有的平衡导致非合意产出增加;农村用电量也对农业绿色全要素生产率产生显著的负向影响,即农村用电量增加,农业绿色全要素生产率降低,原因在于当前发电燃料用得最多的是烟煤,烟煤燃烧不充分所产生的一氧化碳会严重污染空气,且燃烧生成的氧化物溶于水形成酸雨会导致农田被污染,发电所产生的一系列污染都不利于农业绿色全要素生产率的提升;此外,有效灌溉面积对农业绿色全要素生产率有不显著的负向影响。

3.5 内生性处理

内生性的出现可能会导致参数估计结果不一样,使回归结果有偏。该研究参考谭昶等[27]、畅倩等[28]的研究成果,运用工具变量解决内生性问题,选取新型城镇化和新型工业化变量的滞后项为工具变量分别进行检验,由于滞后变量与当期值高度相关,且与当期误差项不相关,符合工具变量的基本要求。工具变量法回归结果见表5。结果表明,新型城镇化和新型工业化水平的提升,农业绿色全要素生产率水平也会随之上升。

4 结论与建议

4.1 结论

首先利用超效率SBM-GML指数模型对长江经济带农业绿色全要素生产率进行了测度,然后利用熵值法测算了该区域经济带的新型城镇化、新型工业化水平,最后运用面板Tobit模型对长江经济带新型城镇化、新型工业化与农业绿色全要素生产率之间的内在规律进行了实证探析,得出以下结论:

第一,样本期间内长江经济带的农业绿色全要素生产率水平有波动但整体在稳步上升,新型城镇化、工业化水平也呈稳步上升状态,但新型城镇化水平高于新型工业化水平。

第二,新型城镇化对农业绿色全要素生产率有显著的正向影响。

第三,新型工业化对农业绿色全要素生产率同样有着显著的正向影响,且影响效果较新型城镇化更大。

第四,农业产业结构、农村用电量对农业绿色全要素生产率有显著负向影响。

4.2 建议

基于以上结论,为了进一步推动长江经济带农业朝着更高质量方向发展,提出以下政策建议:

第一,努力挖掘新型城镇化发展新空间,持续推动城乡一体化进程。中国的新型城镇化发展还有上升空间,因此要集中力量补短板,优化城市功能,改善城市环境,推进县城开发。一方面,要发展以县城为载体的城镇化建设,将县城纳入新型城镇化发展范围后可以容纳更多的农村转移人口,真正实现以“人”为核心的城镇化;另一方面,要继续分类领导大型安置区融入新型城镇化,进行安置区与城镇一体化建设,进一步扩大新型城镇化的范围,不仅要留住农村转移人口,还要让他们过得好,真正做到城乡融合,互促共进。

第二,著力推进工业朝着更高质量方向发展,加大工业反哺农业力度。夯实工业基础,加速推动新型工业化的发展,促进农业机械化水平的提升。一方面,新型工业化依然要关心人民群众的切身利益,坚持以“人”为本的发展理念。既要让“人”走进来,也要让“人”走出去,即中小型工业企业要大力创造更多的就业岗位,吸纳农村人口参与到发展过程中来,同时也要鼓励出国学习或工作,促进跨地区的劳务协作。另一方面,发展新型工业化要坚持以科技创新为基础,锻造长板,补齐短板,统筹长板与短板,打造优势产业,攻克工业产业薄弱技术环节,不断提升新型工业化水平。同时要以新型技术武装农业,改造传统农业,以工业反哺农业。

第三,调整农业产业结构,以农促工促城。调整农业产业结构要以保障粮食安全为前提,唯有“吃饱饭”才能进行下一步工作。因此,各省市要稳住粮食生产面积,争取多增产,提升土地利用率;同时创建食品多样化供销体系是借助经济这一杠杆来调整农业产业结构。创建食品多样化供销体系要结合农林牧渔统筹发展粮食作物、经济作物、饲料作物,做到科学种植、养殖,实现农业产业的多样化。

第四,改造农村电网,实现发电方式多样化。打通农村用电“最后一公里”,助力乡村振兴。利用当地优势资源,风力、光伏、水利、火力等发电方式并存,既要节约资源实现绿色发电用电,也要提高配电水平,提升利用率。

参考文献

[1] 刘战伟.新型城镇化提升了中国农业绿色全要素生产率吗?——基于空间溢出效应及门槛特征[J].科技管理研究,2021,41(12):201-208.

[2] 尚娟,廖珍珍.新型城镇化对绿色全要素生产率的影响[J].统计与决策,2021,37(5):116-119.

[3] 沈洋,朱可蒙,张珍.新型城镇化对农业绿色全要素生产率的影响:基于省级面板数据的实证检验[J].重庆文理学院学报(社会科学版),2021,40(5):23-34.

[4] 李苏,董国玲.新型工业化与新型城镇化发展的互动关系研究:基于宁夏2005—2019年数据的实证分析[J].价格理论与实践,2021(4):157-160.

[5] 蔡绍洪,谷城,张再杰.西部新型城镇化与乡村振兴协调的时空特征及影响机制[J].中国农业资源与区划,2022,43(12):202-213.

[6] 王巧玲.河南新型城镇化与新型工业化协调关系测度[J].北方经贸,2020(9):131-134.

[7] 丁翠翠,杨凤娟,郭庆然,等.新型工业化、新型城镇化与乡村振兴水平耦合协调发展研究[J].统计与决策,2020,36(2):71-75.

[8] 金绍荣,任赞杰.乡村数字化对农业绿色全要素生产率的影响[J].改革,2022(12):102-118.

[9] 杜建军,章友德,刘博敏,等.数字乡村对农业绿色全要素生产率的影响及其作用机制[J].中国人口·资源与环境,2023,33(2):165-175.

[10] 杨锦琦,左腾达.长江经济带农业绿色全要素生产率评价及时空演化分析[J].企业经济,2022,41(11):152-160.

[11] 马国群,谭砚文.环境规制对农业绿色全要素生产率的影响研究:基于面板门槛模型的分析[J].农业技术经济,2021(5):77-92.

[12] 张启文,田静.数字普惠金融能否提升农业全要素生产率?——基于异质性与空间溢出效应视角[J].农业经济与管理,2023(1):45-56.

[13] 薛选登,温圆月.黄河流域农业产业集聚对农业生态效率的影响:基于PCA-DEA和面板Tobit模型的实证研究[J].中国农业资源与区划,2023,44(7):150-160.

[14] 袁方,史清华.创业能减少农村返贫吗?——基于全国农村固定观察点数据的实证[J].农村经济,2019(10):62-69.

[15] 杜江,王锐,王新华.环境全要素生产率与农业增长:基于DEA-GML指数与面板Tobit模型的两阶段分析[J].中国农村经济,2016(3):65-81.

[16] 葛鹏飞,王颂吉,黄秀路.中国农业绿色全要素生产率测算[J].中国人口·资源与环境,2018,28(5):66-74.

[17] 李欠男,李谷成,尹朝静.农业绿色全要素生产率增长的分布动态演进[J].统计与信息论坛,2020,35(10):119-128.

[18] 梁劲锐,席小瑾.山东省农业绿色全要素生产率测度及影响因素分析[J].农村经济与科技,2022,33(5):1-5,15.

[19] 银西阳,贾小娟,李冬梅.农业产业集聚对农业绿色全要素生产率的影响:基于空间溢出效应视角[J].中国农业资源与区划,2022,43(10):110-119.

[20] 尹朝静,李欠男,马小珂.中国县域农业全要素生产率增长的地区差异及动态演进[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022(3):108-118.

[21] 吴传清,宋子逸.长江经济带农业绿色全要素生产率测度及影响因素研究[J].科技进步与对策,2018,35(17):35-41.

[22] 李波,张俊飚,李海鹏.中国农业碳排放时空特征及影响因素分解[J].中国人口·资源与环境,2011,21(8):80-86.

[23] 郭海红,刘新民.中国农业绿色全要素生产率的时空分异及收敛性[J].数量经济技术经济研究,2021,38(10):65-84.

[24] 许素琼.新型城镇化对农业绿色全要素生产率的低门槛效用实证分析[J].江苏农业科学,2019,47(17):324-329.

[25] 尹朝静.城镇化、工业化对农业全要素生产率增长的影响研究:来自重庆37个县(区)面板数据的证据[J].重庆大学学报(社会科学版),2020,26(6):58-68.

[26] 管辉,雷娟利.新型城镇化与农业现代化发展策略探究[J].农业经济,2022(6):47-49.

[27] 谭昶,吴海涛,黄大湖.产业结构、空间溢出与农村减贫[J].华中农业大学学报(社会科学版),2019(2):8-17,163.

[28] 畅倩,张聪颖,王林蔚,等.非农就业对黄河流域中上游地区农户种植结构的影响[J].中国农村经济,2021(11):89-106.