新型工业化与新型城镇化协调发展

王丽程+涂文明+曹邦英

内容摘要:本文通过构建新型工业化和新型城镇化评价指标体系,利用主成分分析法和耦合协调度模型系统测度了四川省成都市19个区县新型工业化与新型城镇化综合评价指数及其耦合协调发展度。研究发现:成都市新型工业化与新型城镇化发展总体上处于新型城镇化滞后新型工业化的中度耦合协调水平;成都市新型工业化、新型城镇化及其耦合协调发展水平的圈层结构特征十分明显;多点多极发展战略的成都特征初步凸显,龙泉驿区、新津县等正成为成都市经济点、极增长的代表性区域。据此文章提出成都应从圈层内、圈层间及同外部区域合作三个层面来提升其新型工业化和新型城镇化耦合协调发展水平。

关键词:新型工业化 新型城镇化 协调发展 成都市

中图分类号:F015 文献标识码:A

引言

从世界经济发展历史来看,工业化与城镇化犹如孪生兄弟,一直紧密相关,互相促进,共同发展。但由于区域环境、体制背景以及历史发展基础等的不同,二者又表现出较强的时空差异性,工业化与城镇化之间的关系也成为学者一直关注的话题。钱纳里等(1975)通过对世界100多个国家工业化和城镇化关系的探讨,认为二者在时序特征上总体会经历一个由紧密到松弛的发展过程。美、英、法等国19世纪70年代至20世纪40年代的工业化与城镇化发展相关度高达0.97以上,二者协调发展已然成为一个规律。拉美地区在城镇化过程中缺乏产业支撑,城镇化过度发展,出现了所谓的“拉美陷井”。东欧、前苏联等在政府主导下,限制人口向城镇集中,其城镇化发展又都表现出一定的滞后性(邵明伟,2015)。

关于我国工业化与城镇化关系的判断,大多数学者认为处于城镇化滞后工业化发展的非协调状态,但也有部分学者认为我国城镇化并没有过多偏离工业化进程。此外,也有研究认为我国不是城镇化滞后,而是隐性超城市化。显然,尽管不同学者对我国城镇化与工业化关系的判断并不一致,但都承认我国工业化与城镇化发展的非协调性。随着我国经济逐渐步入发展转型的攻坚期、深水期,各界对这一问题空前重视。特别是十八大报告以及十八届三中全会明确指出要“坚持走中国特色新型工业化、新型城镇化道路”,新型工业化和新型城镇化协调发展的研究随即步入一个新的阶段。毫无疑问,坚持“两化”协调发展是对世界各国传统工业化和城镇化发展模式弊端的深刻反思与总结,是解决发展过程中“两化”非协调、非持续以及“城市病”等诸多矛盾和问题的必然选择。

有鉴于此,本研究以四川省成都市(区/县)为样本,通过构建新型工业化与新型城镇化指标体系,力图对该区域及其内部各区、市、县的新型工业化、新型城镇化及其协调发展水平进行系统评价,并尝试对其传统的圈层空间结构(指2003年成都市政府将全市划分为第一圈层(青羊区、锦江区、金牛区、武侯区、成华区及高新区)、第二圈层(新都区、郫县、温江区、双流县、龙泉驿区、青白江区)和第三圈层(都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县、新津县)三大圈层的空间结构)进行重新认识。

成都市“两化”协调发展水平的系统评价

(一)评价指标设计与模型选择

新型工业化—新型城镇化迥异于传统的工业化—城镇化关系,过去认为工业化是城镇化的基本动力,城镇化是工业化的空间载体(姜爱林,2004)。但事实上二者还涉及到社会公共服务、资源环境可持续发展、科教文卫等方面,是一个相互耦合的复杂系统。文章根据新型工业化和新型城镇化的基本内涵(段进军等,2014)以及成都作为“全国统筹城乡综合配套改革试验区”的重大区域特征,在借鉴相关研究成果的基础上(肖海平等,2015),共选择了29个指标对成都市(区/县)新型城镇化和新型工业化及其协调发展水平进行评价。其中,前者包括15个指标,涉及经济动力、居民生活、公共服务、城乡统筹、空间集约共5个方面的内容;后者包括工业经济规模、工业经济效益、集群集约水平、科技与信息化水平4个方面内容,共14个指标(见表1和表2)。

本文主要利用主成分分析法和耦合协调度模型对成都市(区/县)新型城镇化与新型工业化及其协调发展水平进行定量分析。

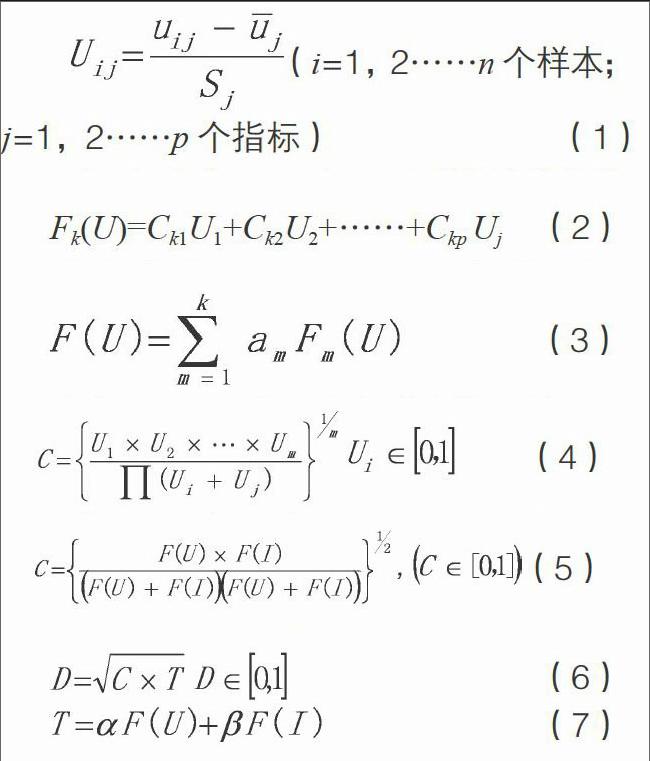

1.数据标准化处理。由于不同变量量纲、极性等存在差异,因此要客观评价成都市“两化”的综合协调发展指数,须对指标变量进行标准化处理,本文采用Z-Score法,具体计算公式如下:

(1)式中:Uij表示新型城镇化各指标标准化值;uij为样本各指标原始值;uj为原始指标平均值;Sj为原始指标标准差,指标Iij的处理方法相同。

2.“两化”综合指数评价模型。将标准化后的数据利用SPSS19.0进行主成分分析,得到相关矩阵的特征根、各指标的贡献率、累计贡献率、主成分的载荷矩阵。根据特征值λi大于1的原则,提取前k个成分作为主成分,并根据(2)式计算其得分:

式(2)中:Ck1,Ck2…Ckp为第k个主成分的贡献率值;U1,U2…Uj为标准化后的指标值。同理,可得Fk(I)。

然后根据各主成分的贡献率利用(3)式,计算新型城镇化和新型工业化的综合评价指数F(U)、F(I)。

式中:am 表示第m个主成分的贡献率;Fm(U)为第m个主成分得分(m=1,2…k个)。同理,可算得F(I)。

3.“两化”协调发展度模型。为更清楚地评价成都市(区/县)“两化”的协调发展水平,本文借鉴物理学中的容量耦合概念,通过构建耦合度模型(式4)和耦合协调发展度模型(式6),对二者协调发展的程度进行评价(魏金义等,2015)。

其中:C为耦合度;Ui为各子系统的综合功效。由于本文只涉及新型工业化和新型城镇化两个子系统,因此m取值为2,则(4)式可推演为:

由于耦合度C只描述了系统发展过程中各子系统之间协同作用程度的强弱,而协调则要求系统之间或系统内部各要素之间在发展过程中彼此“和谐一致,配合得当”。因此,为更好评判成都市(区县)新型城镇化和新型工业化两个系统之间交互耦合的协调发展程度,构造如下耦合协调度函数:

式中:D为耦合协调度;C为耦合度;T为新型工业化和新型城镇化的综合协调指数;α、β为待定权数,鉴于新型工业化和新型城镇化对于经济发展同等重要,故取α=0.5,β=0.5。

根据C、D值域的分布规律,及相关文献对系统间耦合度及耦合协调度的分段方法(张荣天等,2015),进行判断标准的划分,如表3所示。

(二)评价过程

本文以成都市(区/县)(高新区除外)为研究样本,指标基础数据来源于《成都统计年鉴 2014·区(市)县》、《成都统计年鉴 2014·综合》、成都市各区县2013年统计公报、《2013年成都市“统筹城乡”战略实施情况统计监测报告》以及成都市经济和信息化委员会等官方网站,部分数据笔者进行了整理。

首先将经过标准化处理的数据进行主成分分析,算出两系统各指标的特征根、贡献率和累计贡献率。然后根据特征值λi大于1的原则分别提取成都市(区/县)新型工业化与新型城镇化的主成分。其次,根据公式(2)、(3)可得各主成分的得分和新型城镇化和新型工业化综合评价指数F(U)、F(I)。最后,将新型城镇化系统F(U)和新型工业化系统F(I)分别带入公式(5),得到成都市(区/县)的耦合度值C。最后,利用公式(6)和公式(7),求得成都市(区/县)新型城镇化与新型工业化发展的耦合协调度D及其所属等级,如表4所示。

(三)评价结果分析

首先,从新型城镇化和新型工业化综合评价指数来看,成都市整体上处于新型城镇化(0.399)滞后新型工业化(0.556)的非协调状态(见表4);从耦合度和耦合协调度来看,成都市新型工业化和新型城镇化系统总体处于拮抗阶段,耦合协调度值为0.485,为中度协调耦合水平。

其次,成都市(区/县)“两化”水平空间分布的圈层结构特征十分明显。从各圈层内部来看:第一圈层都处于新型城镇化超前新型工业化的发展状态,第二圈层大部分区县(龙泉驿区、郫县除外)仍然是新型城镇化发展快于新型工业化,第三圈层总体上处于新型工业化超前新型城镇化发展。从圈层与圈层之间来看:新型城镇化综合发展指数总体呈现由第一圈层向第二圈层,再向第三圈层递减的态势,新型工业化综合发展指数则整体呈现出第一圈层低于第二、三圈层,第二、三圈层水平差异较小的特征。而成都市(区/县)“两化”耦合协调度值空间分布的圈层特征也十分明显:第一、二圈层的耦合协调度好于第三圈层。第一、二圈层的11个区县绝大部分都处于中度耦合协调状态(龙泉驿区为高度耦合协调阶段)。第三圈层的8个市县,大部分处于低度耦合协调水平(蒲江县、新津县位于中度耦合协调阶段)。

最后,结合新型工业化和新型城镇化发展水平来看,成都市整体上处于新型城镇化滞后新型工业化的中度耦合协调发展状态。进一步分析成都市内部各区市县“两化”发展状况发现:第一,新型工业化滞后新型城镇化且属于中度耦合协调的区县主要分布在第一、二圈层内(第二圈层的龙泉驿区和郫县除外)。由于地理区位、人才、资金等要素优势,政策倾斜以及本身工业基础较好等原因,这两大圈层新型工业化与新型城镇化的耦合协调水平整体较高。第二,新型城镇化滞后新型工业化且属于低度耦合协调的市县主要集中在第三圈层内部(蒲江县、新津县除外)。这一圈层近年主要协作配套第二圈层的产业发展,加上具有一定的工业发展基础,新型工业化发展水平同第二圈层相差不大。但由于该圈层受交通、城市发展资金等的限制,农业非农化转移压力较大,新型城镇化发展水平整体偏低。所以其“两化”耦合协调发展水平相对于第一、二圈层明显较弱。

对成都市圈层结构传统划分的新认识

基于前文对成都市(区/县)“两化”及其协调发展水平的系统分析评价,本文得出对成都市三大圈层这一传统划分标准的三点新认识:

第一,将第二、三圈层的温江区、新津县分别纳入第一、二圈层。根据前文研究,第二、三圈层的温江区、新津县的新型工业化、新型城镇化及其耦合协调发展水平分别为(0.456,0402)、(0.300,0.351)、(0.430,0.434),这分别与第一、二圈层整体水平高度接近,因此本文认为,在成都市圈层结构传统划分的基础上可考虑将温江区和新津县分别纳入到第一和第二圈层。

第二,现有发展已具备打破圈层空间结构划分的认识。从成都市三大圈层间的耦合协调发展水平来看,第一、二圈层之间的耦合协调度除水平偏低的成华区(0.386)和水平偏高的龙泉驿区(0.506)之外,其余区县整体处于0.407-0.435变动区间内,第三圈层除彭州市较低外(0.211),其余市县也都处于0.263以上,可见成都市圈层之间的差距正逐步缩小,圈层融合发展态势正逐步得到强化。本文认为成都市现有发展已经具备了打破圈层空间结构划分的基础,在成都市未来的城镇及城镇工业布局规划建设中,可考虑打破这一传统划分。

第三,多点多极发展战略的成都实现。由前文不难看出,成都市部分区市县的新型工业化和新型城镇化综合发展水平及其耦合协调度值明显较高,在毗邻区域“两化”发展中的“点、极”特征十分突出,对周边区市县经济发展的集聚效应、扩散效应、关联效应明显,多点多极战略的成都实践初步形成。如第二圈层的龙泉驿区,其新型工业化水平和耦合协调度值在成都市所有区县最高。第三圈层新津县的“两化”综合发展水平及其耦合协调度值不仅高于圈层内所有其他市县,而且其新型工业化水平(0.402)和耦合协调度(0.434)在成都市也分别处于第二、第三的水平。而事实上,2013年,成都经开区(龙泉驿区)整车产量占全省整车总产量高达89.6%,成都已形成了以龙泉驿区为核心,联动新都区、青白江区和金堂县的汽车整车及高端装备制造产业增长极。

结论与建议

通过利用主成分分析法和耦合协调度模型对成都“两化”及其协调发展水平系统评价,得出三点结论:成都市(区/县)“两化”发展总体上处于新型城镇化滞后新型工业化的中度耦合协调水平;从区域空间分布特征来看,成都市新型工业化、新型城镇化及其耦合协调发展水平的圈层结构特征十分明显;多点多极发展战略的成都特征初步凸显,龙泉驿区、新津县等正成为成都市经济点、极增长的代表性区域。

鉴于此,笔者认为推动成都市(区/县)“两化”协调发展由当前低、中度耦合协调状态向中、高度耦合协调水平转变的政策,应从推动圈层内各区市县、圈层间以及同外部区域合作三个层面来促进成都市“两化”协调发展:

第一,明确“两化”发展定位,推动各圈层内区市县耦合协调发展。第一圈层以新型城镇化主导新型工业化发展;第二圈层新型工业化与新型城镇化互促发展;第三圈层以新型工业化主导新型城镇化发展。第二,促进三大圈层间耦合协调发展。一是有序推进第一圈层劳动密集型产业、初级加工制造业等向第二、三圈层梯度集聚、转移。二是重点加强第三圈层与成都高新区、成都经开区以及第二圈层工业集中发展区的产业联动与协作配套。三是打破资源、要素壁垒限制,圈层间逐步实现资源、要素的合理流动和优化配置。第三,与成都市外部区域合作推动耦合协调发展。一方面加强与眉山、资阳等周边区域在产业协作配套、产业承接转移等方面的合作。另一方面加强同泛长三角经济圈以及珠三角、环渤海经济圈等的交流合作,推动成都“两化”协调发展水平迈入更高水平。

参考文献:

1.邵明伟.工业化与城市化关系:一个全面述评[J].区域经济评论,2015(4)

2.姜爱林.城镇化与工业化互动关系研究[J].财贸研究,2004(3)

3.段进军,殷悦.多维视角下的新型城镇化内涵解读[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2014(5)

4.肖海平,肖地楚,朱佩芬.湖南郴州市新型城镇化与新型工业化协调发展研究[J].地域研究与开发,2015(3)

5.魏金义,祁春节.农业技术进步与要素禀赋的耦合协调度测算[J].中国人口·资源与环境,2015(1)

6.张荣天,焦华富.中国省际城镇化与生态环境的耦合协调与优化探讨[J].干旱区资源与环境,2015(7)