人工智能时代数字人文方法的革命性运用

[摘要]数字人文方法曾长期隐而不显地被运用于艺术人文领域;在人工智能时代,数字人文方法以其革命性开始呈现为一种“显学”,其表征包括人工智能在艺术价值评估、艺术教育创新、文化传承与交流甚至艺术生产等方面大范围显现其充沛能量,以及“数字艺术史”在研究视域中的革新。基于深度学习,机器智能模型以高效、精确的艺术大数据挖掘,对艺术生成、艺术传播的当代场景予以持续创新。然而,在积极拥抱人工智能新技术的同时,数字人文也应在对人文关怀传统的坚守中重构其“人文”和“数字”的平衡。

[关键词]人工智能数字人文艺术大数据深度学习生成式艺术

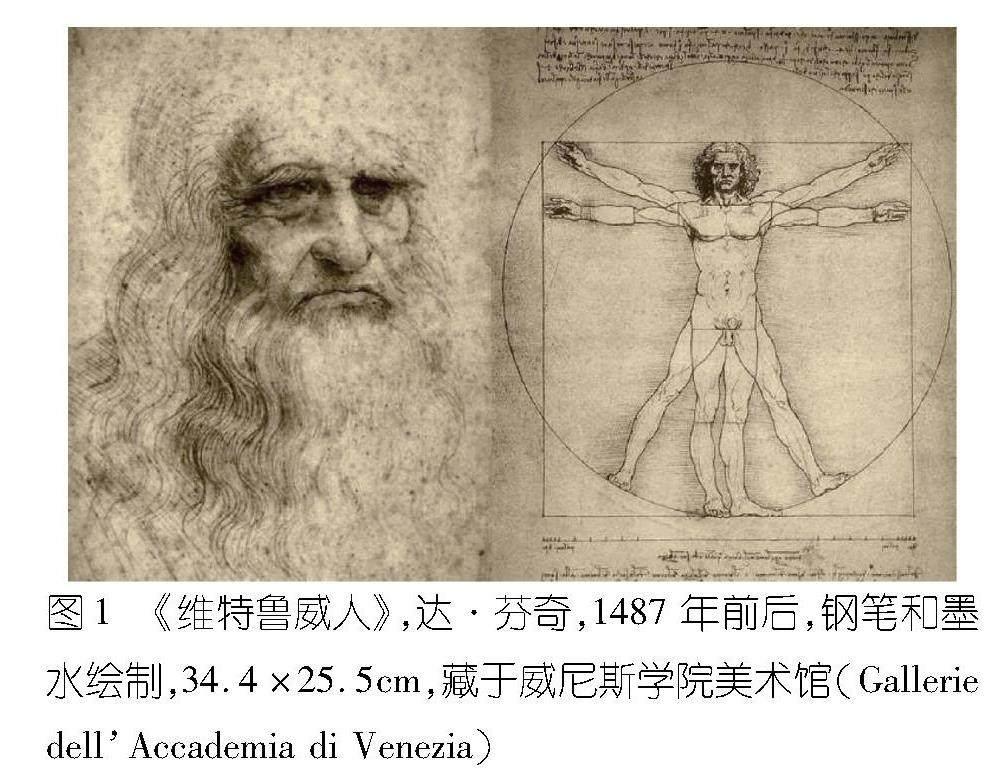

“数字人文方法”是一种利用计算机和数字技術对人文学科予以“科学”的研究、分析、展示的观念和方法。“艺术人文”则突出创造性,注重感性,强调艺术与文化、哲学的学科关联性,往往被划定在与科学技术相对立的范畴,从而似乎呈现为一个与数据统计等计算技术格格不入的独特场域。然而,基于对感性研究方法的不满足而兴起的对理性、科学之表达的追求,“数字”事实上一直在艺术人文领域内发挥着作用。人工智能(artificial intelligence,简称AI)正在推动人类进入一个由机器学习模型全方位介入社会生活的时代。在这个时代,以ChatGPT等为代表的通用语言模型在包括艺术人文在内的广阔领域里展现出了日益与人类头脑相媲美,甚至在特定方面超越人脑的能力。由此,数字人文方法的地位也逐渐凸显,不仅让艺术史研究进入“数字艺术史”(digital art history)Claire Bishop,“Methods and Approaches:Criticism on the History of Digital Art,”Franklin Humanities Institute(humanities futures.org),November,2015,accessed November 11,2023,https://humanitiesfutures.org/papers/digital-art-history/.阶段,亦使艺术生成及传播场景的革新盛况空前——数字人文方法的革命性运用,开始走出其原先隐而不彰的状态。一、从隐匿到彰显:对新技术的响应数字人文方法的运用,是以计算为核心,基于对“人文计算”的追求而展开的。在19世纪的欧美文学界,门登霍尔(Orlando Ward Mendenhall)曾尝试通过词频去辨析狄更斯和威廉·萨克雷的风格差异,谢尔曼(William C.Sherman)则通过句子长度的不同来观察英国文学作品的风格变化。参见李天:《数字人文方法论反思》,《中国文学批评》2022年第2期。上述尝试改变研究文学观念及现象时所用方法过于感性之境况的努力,堪称早期致力于“量化”的数字人文方法的代表性实践。在“前数字时代”,视觉艺术领域一直内隐着蕴含数字人文方法或其原理的实践。比如,在文艺复兴鼎盛期,达·芬奇基于解剖学,致力于发掘真实人体结构中的某种数理规律。他说“只有紧紧地依靠数学,才能穿透那捉摸不透的思想迷魂阵”参见蔡天新:《数学与艺术》,江苏人民出版社2021年版,第4页。。在他手绘的《维特鲁威人》(见图1)中,健壮的中年男子微斜上举的双臂与叉开的两腿正好外接一个圆形;而在另一幅叠加图像中,男子站立着平伸两臂,以其头、足和手指为端点正好可外接一个正方形。在17、18世纪,欧洲的古典主义艺术家不满于过度突出的感性及其浮夸的表达,而强调对称、比例、理性;裸体的肌肉结构或古代服饰、人物身体,均有精确的尺寸和比例计算,以及精细的画面设计。

图1《维特鲁威人》,达·芬奇,1487年前后,钢笔和墨水绘制,34.4×25.5cm,藏于威尼斯学院美术馆(Gallerie dellAccademia di Venezia)数字人文方法在艺术人文领域长期被隐匿,缘于根深蒂固的艺术成见的压力。超越功利世界与工具理性的艺术观,更强调艺术家的灵感、天才式的技巧及创造性,因此天然有拒斥数字技术的倾向,并潜藏了对数字人文方法的漠视甚至敌视。但在进入以数字技术为运作规则、趋向数字形式的时代之后,人工智能技术的革命性运用不仅使数字人文方法很快获得了正当性,也似乎很快使其重要性得到凸显。数字人文方法的彰显,很大程度上受惠于人工智能技术由单一领域的人工智能(Narrow AI)向具有普遍理解、学习能力的通用人工智能(AGI)的革命性跃升。媒介理论家麦克卢汉提出,媒介是人类感官的延伸或拓展。参见[加]马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介:论人的延伸》,何道宽译,译林出版社2011年版,第4页。得益于深度神经网络(Deep Neural Network,简称DNN)及递归神经网络(Recursive Neural Network,简称RNN)给机器的图像和语言处理能力带来的革命性提升,人工智能不仅大幅度延伸了人的感官感知能力,更有望以模仿甚至超越人脑的智能实现智力的延伸。人工智能的深度学习及大数据(big data)挖掘能力,呼应了信息的海量增长态势和强烈的信息处理需求。在艺术图像的大数据挖掘及利用方面,人工智能凭借强大的艺术信息处理能力,既能有力克服专家在艺术知识及视觉经验上的局限或滞后,又能摆脱主观情绪及利害得失心理对信息处理造成的干扰。面对全球范围内规模日益庞大的艺术作品及其数据,专家目鉴恐将越发力不从心。因此,基于人工智能的数据挖掘和深度学习工具,如“Artificial Art Expert”(AAE)以及“Art Recognition”等计算机程序应运而生。它们基于对艺术品风格、技巧及历史背景等信息的挖掘,可以展开精细的质料性分析,或对艺术品的真伪及其艺术价值作出准确、高效的判断。例如,“杜绝赝品和制定艺术品鉴定新标准,建立一个安全透明的艺术品市场”参见“Art Recognition”网页中的介绍,https://art-recognition.com/about-us/,访问日期:2023年12月1日。之所以在今天能成为“Art Recognition”的明确目标,便是因为该程序通过基于深度学习的大数据挖掘,可获得经过精细分析的美术作品风格、笔触、颜料等信息,并能立刻将其与历史数据和专家意见进行比对,从而帮助用户快速鉴定艺术品真伪。二、艺术的大数据与深度学习在人工智能扑面而来的时代,艺术的数据集规模庞大,不仅包括艺术数据库中的结构化数据(如数据库中的记录)及非结构化数据(如文本、图像、音频、视频等),更包含艺术世界中每时每刻都在迅速生成的海量艺术信息。对艺术大数据的高效、准确处理,由此成为数字人文方法运用取得突破性进展、呈现“报复式增长”的关键。近年来,中国高度重视文化数字化工作,“十四五”时期结束时要基本建成文化数字化基础设施及服务平台的目标《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于推进实施国家文化数字化战略的意见〉》,中国政府网,2022年5月22日,https://www.gov.cn/zhengce/2022-05/22/content_5691759.htm,访问日期:2023年11月10日。既包括了文化信息的数字化,也包括了数字化文化信息处理能力的建设。从全球范围来看,视觉艺术的大数据化工作,是20世纪80年代才大规模启动的。美国纽约大都会歌剧院档案馆(Metropolitan Opera Archives)作为最早推进数据库项目的艺术机构,在当时对其自1883年开业以来收藏的大量文件、照片、艺术品和服装等资源进行了数据化处理。在20世纪80年代末90年代初,美国洛杉矶县艺术博物馆(Los Angeles County Museum of Art,简称LACMA)也着手对其收藏的绘画、雕塑和摄影作品进行数字化处理和分析,并对其中部分艺术家的创作过程和风格变化展开了计算机模拟研究。20世纪90年代初,纽约大都会艺术馆(Metropolitan Museum of Art,简称The Met)开始建立数字化图像库和数据库,并在此基础上推进了一批专题研究,包括对艺术品图像展开数字化处理和分析、对艺术家创作过程和作品风格进行计算机模拟等。1995年,美国国会图书馆(Library of Congress)以其“美国记忆”(American Memory)数字图书馆项目,开始了对包括历史文献和图片等在内的多种资源的数字转化。在中国,早在20世纪80年代末,敦煌研究院就提出了“数字敦煌”构想,而国内文博机构最早的数字化工作启动于1993年到1996年间“敦煌壁画计算机存贮与管理系统研究”科研课题的实施。2008年,欧洲委员会启动了覆盖欧洲全境的数字图书馆项目“Europeana”。该项目强化数据资源的大众面向和共享服务,致力于将欧洲各国博物馆、图书馆、档案馆和文化机构的艺术品、历史文献、音频、视频和三维对象以开放的数据标准上传到面向公众开放的“Europeana”平台。参见https://www.europeana.eu/en。进入21世纪以来,谷歌公司等跨国商业机构也加入了全球范围内的艺术品和文物的数字档案及数据库建设进程。2011年启动的“谷歌艺术与文化”(Google Arts & Culture)项目,由谷歌公司利用其高分辨率的图像技术(如Gigapixel)对全球多家重要博物馆内超过20万件艺术藏品进行图像数据采集,目前中国国内也有多家文化机构参与了和该项目的合作。艺术人文领域内的数字化技术开发,以及相关文学典籍、艺术品的数据库建设,为艺术大数据奠定了最初也是最重要的基础。40余年来,全球范围内建立起了不少关于艺术作品、艺术家、展览及其历史文献信息的数据库,总规模非常庞大,其所收纳信息既包括艺术品色彩、线条、构图、笔触及质料等视觉上的“数字信息”,也包括艺术品相关文献及其他物质证据等非结构化数据。与此同时,当代人实时进行的艺术生活,也在不断生成具有“大量”(Volume)、“高速”(Velocity)、“多样”(Variety)、“低价值密度”(Value)、“真实性”(Veracity)这“5V”特点Jose Andre Moura and Carlos Serro,“Security and Privacy Issues of Big Data,”in Handbook of Research on Trends and Future Directions in Big Data and Web Intelligence(an imprint of IGI Global,2015),p.23,https://www.researchgate.net/publication/281404634.的数字信息,从而大大丰富了艺术大数据的内容和数据挖掘的对象。当今,人脑及传统数据工具已远不能满足对艺术大数据/海量信息进行实时处理的需求。而人工智能技术在软件和硬件上的突破性进展,已使机器学习模型的深度学习能力及其推进下的大数据挖掘能力顺势飞速发展。机器学习模型建构的深度学习(Deep Learning,简称DL)深度学习,是机器学习(Machine Learning,简称ML)领域研究的新方向。它被引入机器学习,是为了让人工智能的分析学习能力尽量追赶真人。这里的“深度”作为一个商业概念时,只要有三个隐藏层,就可以被业界称为“深度学习”;而在机器学习领域,名字中有“深度”(Deep)的网络至少有五至七个隐藏层。能力,体现为这种模型有如人脑甚至超越人脑的分析学习能力。其工作原理为:多层次神经元的人工神经网络以及多个隐藏层的深度神经网络协同,形成了多层感知机(Multilayer Perceptron,简称MLP)多层感知机是一种前向结构的人工神经网络,包含输入层、输出层及多个隐藏层。,结合对多模态数据源(例如文本、图像和声音)的集成,强化了机器学习模型从多个角度或多个层面理解并解释数据的能力。在多层神经网络中,较低层次会学习轮廓、颜色之类的基础特征,较深层次则学习形状、模式等更为抽象和复杂的特征。面对艺术图像,深度学习模型能够从中提取高级特征,并通过语义分割,将每个像素分配到相应的语义类别,从而精确理解图像中的对象边界和内容。基于深度学习,人工智能技术可以轻松提取图像特征,完成图像搜索以及对社交媒体标签及图像的管理工作;基于大规模图像数据集的训练,它可以不断提升性能,轻松识别物体、人脸、文字和场景等的复杂视觉特征,从而检测同一图像中的多个物体,并在图像中标识它们的位置。如“Google Lens”这一图像识别应用程序,在2017年就已经能轻松识别超过10亿件包括艺术品、建筑、植物和动物等在内的事物图像,并为之标注类型信息。另外,在“谷歌艺术与文化”的同名应用程序提供的多项互动性场景应用(见下页图2)中,参与者可以通过点击项目的任意标签,迅速获取相关主题作品来观赏。图2苹果应用商店的“谷歌艺术与文化”应用程序中丰富的应用项目(截屏)在当代,人工智能在图形处理单元(GPUs)的硬件进步推动下,基于充分训练的积累,在图像识别领域拥有了以往难以置信的准确性。例如2017年,在被称为“图像处理算法试金石”的可视化数据库“ImageNet”组织的一场挑战赛中,38支参赛队伍中有29支的识别准确率超过95%。“ImageNet:A Pioneering Vision for Computers,”History of Data Science,August,27,2021,accessed November 13,2023,https://www.historyofdatascience.com/imagenet-a-pioneering-vision-for-com

puters.而统计分析、机器学习、模式识别、分类分析、关联分析、集群分析等多种挖掘技术及方法的并用,更使机器模型展现出强大的能力,将数字人文方法推上了艺术史研究舞台的重要位置,也将艺术史研究送进了“数字艺术史”阶段。三、基于人工智能技术运用的

“数字艺术史”“社会科学是被‘样本=总体撼动得最厉害的学科”[英]维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼思·库克耶:《大数据时代》,盛杨燕、周涛译,浙江人民出版社2013年版,第41页。。在当代,艺术史研究开始运用可视化、网络分析、主题建模、模拟、模式识别、不同地理位置的材料聚合等新的技术手段,并以大数据代替样本分析,由此不再依赖于分析经验数据,并开始呈现带有新的计算方法及分析技术特点的数字人文方法。美国艺术批评家克莱尔·毕夏普以“数字艺术史”概念来指称以“由新技术激发的计算性方法论和分析技术在艺术史研究领域中的运用”[美]克莱尔·毕夏普:《方法与途径——“数字艺术史”批判》,冯白帆译,《美术》2018年第7期。为特点的艺术史研究新阶段。区别于对数字艺术的历史研究,这个新阶段被称为“艺术史上的数字大转弯”Anna Nslund Dahlgren and Amanda Wasielewski,“The Digital U-Turn in Art History,”Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History 90,Issue 4(2021):249-266.。“艺术史学家和计算机似乎是古怪的伴侣。艺术史学家开始关注慢慢显露出来的定性歧视……以训练有素的头脑和敏感的眼睛进行调查。计算机……以不变的速度和令人难以置信的速度处理定量计算。它单调、僵化、不假思索的效率让任何有自尊心的艺术史学家都感到不寒而栗。”Jules David Prown,“The Art Historian and the Computer:An Analysis of Copleys Patronage,1753-1774,”in Art as Evidence:Writings on Art and Material Culture(New Haven,CT:Yale University Press,2001),p.36.然而,正如波士顿伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆(Isabella Stewart Gardner Museum)的助理策展人戴安娜·西芙·格林沃尔德(Diana Seave Greenwald)所言,被保存下来的艺术品是有限的,所以当代所研究的是一批被局限的、可能有偏见的经典作品,不一定代表特定时期或特定地理区域内的全部创作。通过对流传下来的创作建立大型数据集并进行分析,可以窥见艺术界的各种趋势以及艺术与更广泛的社会经济变化之间的关系。Diana Seave Greenwald,“The Surprising Partnership of Art and Data,”Princeton University Press,February 18,2021,accessed November 14,2023,https://press.princeton.edu/ideas/the-surprising-partnership-of-art-and-data.在进入这个“数字艺术史”阶段后,美国许多著名的大学不约而同开始了对艺术史研究方法、维度及领域的计算化创新。比如,斯坦福大学数字艺术史实验室(Stanford University Digital Art History Lab)既进行对艺术品图像的计算机视觉分析,也进行对艺术家的网络社交活动以及艺术市场和观众反馈的大数据分析。又如,哈佛大学数字人文中心(Harvard University Digital Humanities Center)将数字技术应用于人文学科研究和教学的整体过程,除对艺术品图像展开计算机视觉分析之外,还对艺术家的创作过程、作品风格、艺术市场开展了计算机模拟研究。相关研究基于艺术探索的手段和材料在数字艺术史阶段的创新,可以在艺术的历史、风格、文化影响和创作趋势等更多的维度上展开。借助人工智能技术的模型工具,艺术史家们树立了追溯大范围或大时间跨度内的审美变化的雄心。比如,有藝术史家基于面部识别软件展开了对13世纪到20世纪间的12万张肖像画的整体研究,利用大数据验证了“美的准则”会随着时间推移而改变的观点,空前有力地得出了“美”在20世纪明显减少的结论。Javier de la Rosa and Juan-Luis Suárez,“A Quantitative Approach to Beauty:Perceived Attractiveness of Human Faces in World Painting,”International Journal for Digital Art History,no.1(2015):112-129.2015年,K.本德(K.Bender)的一篇论文为了揭示那些致力于描绘美神形象的艺术家一生中转向这一主题的具体次数,展开了对阿芙罗狄蒂(维纳斯)形象艺术作品的精细数据分析,通过对13世纪到20世纪间的1840件作品的分析,得出了平均会有2.8次的结论。K.Bender,“Distant Viewing in Art History.A Case Study of Artistic Productivity,”International Journal for Digital Art History,no.1(2015):100-110.研究对象的规模如此之大,是此前的艺术史研究难以企及的。人工智能正在改变艺术史的研究走向,将此前可能根本无法想象或无法提出的目标纳入研究者的视域。在格林沃尔德看来,过去的艺术史或许陷入了一种抽样偏见或者过度关注之中。由于艺术品遗失或损坏,或者无法出售,或者因展览实践的歧视性,只有少数艺术家创作的一小部分作品被保存并供当代学者研究,而且研究者容易过度关注知名的或易接近的艺术家。她认为,由数据驱动的研究或许是解决上述问题的根本出路。Diana Seave Greenwald,Painting by Numbers:Data-Driven Histories of Nineteenth-Century Art(Princeton University Press,2021).进入人工智能时代后,艺术史研究者不仅能利用图像处理和计算机视觉技术分析作品中的颜色、构图和图案等元素,探讨艺术家的风格及技巧,还可以通过分析大量艺术评论或艺术品描述文本中的形容词及名词使用情况,来最大限度地把握对艺术品的真实评价,以更准确地评估艺术品的质量及价值,或者通过揭示相关文献的关键词、主题和趋势,精准分析和预测艺术史研究领域未来较长时期内的演变方向。然而,这一数字人文趋势,是否会使艺术史研究和艺术评论更加依赖数字,使艺术批评文本因缺少感性和激情而失去其特殊的美感呢?这当然值得进一步观察和探讨。四、生成式人工智能

与生成式艺术在人工智能的技术价值中,深度学习能力既体现为一种消化、理解输入信息或指令的内在智能,也体现为智能外化输出的特殊创造能力及其成果。生成式人工智能(生成式AI)及生成式艺术,是深度学习能力的重要体现之一。当前,生成式AI依赖于神经网络和深度学习这样的先驱性技术,在图像识别、自然语言处理(NLP)和翻译等非传统计算任务中对人类智能进行模仿。基于对人类语言、编程语言、艺术、化学、生物学等丰富内容的学习或复杂主题的训练,神经网络可识别现有数据中的模式和结构并生成新的原创性内容。ChatGPT的问世则重塑了智能终端的使用体验,可以让用户充分发挥想象力,工作效率极大提高。通过借助算法生成新的想法、形式、颜色或图案,生成式AI催生了全部或部分使用自动创作系统的生成式艺术(generative art)。以毫秒为单位对数千个想法的视觉化,不仅极大地减少了艺术和设计工作在探索阶段的投入,而且可以利用倍增性和速生性推出令人惊讶且复杂的艺术新成果。艺术家基于Processing编程语言或其横向拓展的p5.js等软件,可以轻松学习创建代码,将创意转换为计算机创作的程序设计,Processing最开始只是一门编程语言,后因发展势头好,横向拓展了如p5.js及Processing的R模式等其他项目。其中p5.js作为JavaScript创意编程程序库,专注于让编程手段更易用且用途更广泛,是艺术家、设计师、教育工作者、初学者等可以自由使用的工具。而且这一过程很大程度上是由计算机基于通过其内部规则获得的指导自行完成的。传统的艺术家创作过程中存在太多枯燥的重复性技术劳作。减少此类枯燥工作的愿望,推动了替代性机器智能的开发,引导了计算机智能辅助艺术创造的进程。不过,如今的人工智能技术因为已赋予机器自主开展艺术想象的能力,所以超越了最初的工具性目标,其作品也超越了早期通过“硬编码”按系统的知识来源,算法创作可以分为三类:硬编码的、输入的和学习式的(比如语料学习)。在计算机输入端进行创作的计算机艺术或网络艺术。当代生成式艺术主要依靠艺术家输入指令或者“投喂”大量语料,机器在生成过程中的自主度更高。哈罗德·科恩(Harold Cohen)被视为生成式艺术的开拓者和长期实验者。他从1973年开始的长达半个世纪的绘画创作实践,正是基于他开发的名为“艾伦”(AARON)的系统展开的。该系统将软件人工智能与机器人绘画设备相结合,在没有照片或其他由人类输入的参考资料的情况下,让机器自动创作水彩画。在很长一段时期中,人工智能技术进展缓慢,所以“艾伦”的绘画能力进步也不明显。计算机系统直到80年代才学会将物体或人物放置在三维空间中,而且只能创作单色绘画,所以大部分彩色创作需要由艺术家协助添加色彩才能完成(见下页图3)。1995年,新版本的“艾伦”系统在把程序语言从C语言更新为人工智能通用语言LISP后,才创作出了自己的第一幅彩色绘画(见下页图4)。Chris Garcia,“Harold Cohen and AARON—A 40-Year Collaboration,”C- CHM(computerhistory.org),August 23,2016,accessed November 20,2023,https://computerhistory.org/blog/harold-cohen-and-aaron-a-40-year-collaboration/.图3哈罗德·科恩在美国马萨诸塞州波士顿的计算机博物馆为“艾伦”绘制的《海龟》(Turtle)着色,1982年,美国计算机历史博物馆收藏(编号:102627459)

图4“艾伦”在美国马萨诸塞州波士顿计算机博物馆创作的第一幅彩色图像,1995年,美国计算机历史博物馆收藏(编号:102741168)在科恩看来,生成式艺术似乎还很难挑战艺术家的地位。他在1988年的一次访谈中特别强调了艺术家的主体地位:“也许‘艾伦更适合被描述为一个专家的系统,而不是一个专家系统:不仅仅是因为我既是此系统的知识工程师,又是常驻专家,还因为该程序是扩展我自己专业知识的研究工具,而不是封装知识供他人使用。”参见Harold Cohen,“How to Draw Three People in a Botanical Garden,”Proceedings of the Seventh AAAI National Conference on Artificial Intelligence,August 21,1988,accessed November 7,2016,https://dl.acm.org/doi/10.5555/2887965.2888115.在過去的30多年里,艺术家与生成式艺术系统的合作总体上也确实处于这样的一个阶段。然而,当前深度学习模型的艺术创作呈现的超越性,或许已经超出了许多艺术家的想象——既可以快速生成全新的“艺术”,也可以模拟特定艺术流派的风格或特定艺术家。例如,2024年1月,中央美术学院美术馆宣布启动“人工智能实验室”,发布了人工智能艺术创作大模型及“Katacata Ai”绘画平台,致力于中国美术风格的传承与创新。该平台被认为可以充分发挥其将文字转化为图片或视频的功能(支持从文本到图片、手绘草图到效果图,以及视频优化与合成等各种“转化”),成为从“创”到“思”全能的多面手角色。《“中国版midjourney”来了?全中文Ai视觉制作工具Katacata Ai亮相》,“投资界”网站,2024年1月17日,https://news.pedaily.cn/20240117/78639.shtml,访问日期:2024年2月28日。如今,生成式艺术在形式丰富程度或创新程度上已经不亚于许多艺术家的作品。这便提出了一个问题:作为创作主体的机器或应用程序,是否可以作为著作权人而被(至少在名义上)授予著作权?此前的计算机艺术或网络艺术,是艺术家的艺术表达及形象创造在计算机或网络虚拟空间内的实现或移植,艺术家显然对其享有著作权;而就基于机器算法创作(computational creativity)的、由机器智能自主生产的生成式艺术而言,作为授意者的艺术家变成了观念发动者、对作品作出选择或处理者,是艺术结果的审核者、挑选者。面对机器创作与艺术家的复杂关联,当前国内外的判例通常不确认人工智能作品的著作权,以便缓解要马上向艺术家或智能机器作出权属划定的压力。对发起授意的艺术家,有专家建议借鉴德国著作权法为那些不属于艺术性摄影的普通摄影作品提供保护的做法,确认艺术家对其生成式艺术享有邻接权。参见李菊丹:《“人工智能创作物”有没有著作权》,《经济参考报》2018年4月4日第A8版。既然那些不属于艺术性摄影作品的照片凝结了制作人的某种劳动投入,其具体的再现权需要保护,那么人工智能作品也需要保护艺术家在参与过程中付出的劳动及其回报要求。2019年,北京互联网法院在一项判决中为AI生成式艺术的权属争议提出的平衡性意见即作如此认定:AI创作不属于作品范畴,所有者不具有著作权,但限于自动生成内容凝聚了研发者和使用者的投入,具有传播价值,公众也需要为其投入支付费用才能自由使用。参见徐隽:《人工智能“创作”没有著作权(以案说法)》,《人民日报》2019年7月11日第19版。同是近年,美国人史蒂芬·泰勒(Stephen Thaler)向美国版权局提出申请,主张对由AI系统“创意机器”(Creativty Machine)自行生成的一件虚拟艺术作品《通往天堂的捷径》(见图5)予以登记并享有其著作权。结果,美国版权局以“著作权法仅适用于人类创作的作品”为由驳回。2023年8月18日,华盛顿特区地方法院对美国著作权局的结论给出了最终确认。“Court Finds AI-Generated Work Not Copyrightable for Failure to Meet ‘Human AuthorshipRequirement—But Questions Remain,”JONESDAY,August,2023,accessed January 2,2024,https://www.jonesday.com/en/insights/2023/08/court-finds-aigenerated-work-not-copyrightable-for-failure-to-meet-human-authorship-requirementbut-questions-remain.

图5《通往天堂的捷径》(A Recent Entrance to Paradise),AI生成作品,人工智能系统“创意机器”(Creativity Machine)创作在“微软小冰”于“天涯”“豆瓣”“简书”等平台上以27个笔名发表诗歌创作,而无人察觉其人工智能生成性的当下,算法创作的著作权争议会广泛存在于音乐、文学、表演等广义艺术领域内的各种创造性活动当中。由生成式AI助推的生成式艺术,以其对想象、创造、发明、发现、预测等创作智能参见[美]罗伯特·J.斯滕伯格:《剑桥创造力手册》,施建农等译,东方出版中心2021年版。该书就创造性指出了最重要的三类智能:其一为包括分析、评论、判断、比较、评估的分析智能(analytical intelligence);其二为包括使用、实施的实用智能(practical intelligence);其三为包括想象、创造、发明、发现、预测等的創作智能(synthetic/creative intelligence)。的运用,既催生了一种新的艺术形态,也促成了一种新的艺术生产机制,并延伸出对艺术家的价值等多重话题的讨论。因现行著作权法强调知识产权主体应为自然人或法人,人工智能的成果似乎轻易落到了作为自然人的“艺术家”身上,但这同时也给艺术家的创造者地位带来了挑战。在强人工智能时代,生成式艺术恐已在最关键的两个层面对艺术家展开了替代:其一,基于深度学习、大数据挖掘的机器智能正在超越人脑的创意能力;其二,机器智能指导下的机械臂在精准实现创作意图方面,正在超越艺术家曾引以为豪的手工技艺的精湛性。当然,生成式AI在给艺术家带来创作方面的“烦恼”的同时,也在为艺术受众揭开具有丰富想象力的创新场景。五、融合人工智能技术的

艺术场景创新智能机器模型在增强可访问性、提升参与度、提供新的研究方法和视角、推进跨学科研究以及文化遗产保护等方面释放出的革命性力量,正在加速艺术与生活的全面融合。其结合虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,为观众提供实时互动及不断延续生成的沉浸式体验的水平一直在提升。比如,在名为“DeepArt.io”的人工智能创意程序中,大众即时上传的自选照片可以被轻松地改造为各种现代艺术风格的图像供下载。显然,基于对现代艺术不同风格特征的识记和提取,人工智能在大众生活维度开展的传播创新,已在更广的范围内提供了某种程度上超越博物馆水准的互动和参与体验。具体到各类场景来看,首先,机器对艺术大数据的深度学习,可以让大众在移动端轻而易举地获得精细的艺术品鉴定结果、鉴赏信息及市场走势分析报告。人工智能在分析艺术图像时是不受情绪干扰的,因而具备了一种快速、全面、精准检索和分析艺术作品的“专家”素养:依托精细检测能力,可辨识真伪、评估价值;依托区块链技术,可对艺术品风格、特征进行识别,并对可能的作者展开有力查证;通过数据挖掘和分析,可识别艺术市场的关键因素,展开对艺术市场趋势及动态、价格波动及走向,以及特定艺术品的流通可能性的分析。基于上述能力,人工智能模型能够被艺术拍卖行、画廊和投资者广泛应用,为其提供“科学”的分析和决策参考。其次,艺术大数据的挖掘通过对新素材和新工具的运用,推进了艺术机构或教育机构的在线艺术教育活动及其课程的开发。模拟艺术作品的呈现及观众体验、创建虚拟实验室或者创新可视化工具、构建特殊专题的艺术博物馆等,是数字人文方法在当前大众艺术生活中最为重要的运用形式。数字影像以其互动特色及参与性上的优势打造的学习体验场景,可以将艺术史等通常被认为相对“枯燥”的内容面向更大范围的公众进行更加生动的传播。例如,一款名为“Smartify”的应用程序能作为“数字讲解员”提供一对一的“艺术画廊之旅导游”服务。Kenya Foy,“Instantly Identify Art with This Shazaam-Like App,”Oct 15,2017,accessed January 3,2024,https://www.apartmenttherapy.com/instantly-identify-art-with-this-shazaam-like-app-251343.基于庞大的艺术数据库及丰富的在线艺术教育资源,艺术教育机构可以更有针对性地策划数字艺术展览,这不仅可为艺术教育领域的研究人员及一线工作者深入进行科研和实践提供帮助,更可帮助公众直观、形象地理解艺术佳作。再次,更富个性化的艺术体验,推动了更具创新性的艺术市场服务,以及纵向的文化传承保护与横向的文化交流沟通。人工智能已经发展出了快速、精准地分析社交媒体数据的能力,而对受众兴趣的调查和反馈,正是艺术市场制定精准营销策略的重要基础。通过对艺术与文化、社会和政治因素之间关联的及时分析,艺术市场服务的精准度可以迅速提升。比如,对艺术家、评论家和收藏家之间联系和互动的社会网络分析,有助于分析文化和社会因素对艺术市场及艺术实践的影响;虚拟艺术展览和在线销售平台的创建,可以大幅度拓展艺术观众群体及其市场规模;互动性更强的参与性艺术项目的供应,可以使观众与艺术家更容易积极互动甚至携手创作;大数据分析则使艺术机构和在线平台更好地掌握用户的兴趣和喜好。再如,根据消费者需求推荐的艺术品、展览和活动更容易被发现和购买;更有沉浸感的数字化艺术呈现场景会提供更具吸引力的艺术体验;更有针对性地运用社交媒体和数字营销工具可以更大范围地推广艺术家、展览和活动;全球的艺术图像、文献及相关知识借助艺术大数据挖掘,更有益于推进艺术机构、研究人员和爱好者间自由而充分的分享与交流。深度学习和超级算力,正让数字人文方法在当代艺术世界找到越来越庞大的创造空间。新的视听技术创造出了新的展示和观赏方式,积极拓展着艺术的边界。生成式艺术的“秒实现”,为艺术展演、艺术管理实务、艺术图像的价值创造带来了无限可能性。然而,当人工智能彰显为一种普及性的大众应用之后,由数字人文所掀起的方法革命恐怕也要不可避免地被“神化”——此时,对机器智能的迷信就到了需要被打破的时候。六、问题与反思人工智能正在日益广泛地应用于艺术创作及相关场景,同时也正在更广的场域内持续不断地生成“问题”。基于人工智能,缺少相关技能训练的普通人也可以轻易地进行艺术创作了,这种情形似乎已无限接近“人人都是艺术家”的愿景。然而,人工智能作为新知识,是否会很快形成新的垄断呢?人工智能成果是否会轻易被部分人优先占据?技术条件差异及信息鸿沟问题、社会的分配公平性问题是否会更加严重?还有,人工智能是否真如人们预想的那样可靠?对这些问题,目前显然还难以作出十分确定的回答。当今,人工智能应用程序可以处理的海量信息固然还在呈几何级数式递增,但其信息来源的时效性,以及这些素材作为现实之一维或几维的片面性,仍使其在被用作决策和判断的参考或依据时,可靠性存在疑问。2021年,斯坦福大学的统计学家大卫·斯托克(David G.Stork)指出,作为彩色绘画和素描的艺术图像的特殊性和复杂性也可能导致其人工智能判断的失效。他认为,作为表达艺术家特殊意图或意义的艺术画面既可以高度风格化,也可以描绘不存在的场景、物体,或者画面中根本没有物体,又或画面可能违反透视原则,而且其作品数量也远远少于用于训练传统图像分析算法的照片。基于艺术图像的上述特殊性,他提出,人工智能面对艺术图像的计算分析结果可能需要修正,甚至需要全新的技术方法。David G.Stork,“Statistical Analysis in the Study of Fine Art Paintings and Drawings,”Department of Statistics(stanford.edu),September 21,2021,accessed December 5,2023,https://statistics.stanford.edu/events/statistics-seminar/statistical-analysis-study-fine-art-paintings-and-drawings.随着人工智能技术的不断进步、数字人文方法更丰富的创新性应用,艺术创作与艺术市场繁荣兴盛,文化和创意产业平衡发展,极大提升了当代人的艺术体验和生活品质。然而,狂热或激进地拥抱新技术,也很容易导致沉溺于这些技术。尼尔·波斯曼在20世纪90年代提出,技术垄断会导致文化的表面化,而人们要避免陷入在技术标准中为自我行动寻找依据的状态。他还认为,“如果意识到技术垄断的危险并奋起抵抗,那就有理由(对未来抱有)希望”①。人工智能技术的应用大行其道,意味着人类受制于技术的风险与日俱增。面对处在“十字路口”的人文艺术财富,数字人文方法在重视“数字”时,决不能遗忘“人文”。消除对超强人工智能②控制人类的担忧及普遍焦虑,不能依靠降低技术发展热度和对技术的依赖度;破除对“技术垄断文化”趋势的迷信,要通过重塑人对自身的信心、继承人文关怀传统去实现。本文系重庆市教委人文社科研究一般项目“中华文化复兴与传统手工艺跨媒介文本创新研究”(编号:20SKGH159)的阶段性成果。

①[美]尼爾·波斯曼:《技术垄断:文化向技术投降》,何道宽译,中信出版集团2019年版,第205页。②参见[英]尼克·波斯特洛姆:《超级智能:路线图、危险性与应对策略》,张体伟、张玉青译,中信出版社2015年版。该书将超强人工智能定义为在科学创造力、智慧和社交能力等每一方面都比最强的人类大脑聪明很多的机器智能。

作者简介:郑川,四川美术学院艺术人文学院副教授、主任编辑

The Revolutionary Application of Digital Humanistic Methods in the AI Era:

The Era Problems and Challenges of Art Generation and Communication

Zheng Chuan

Abstract:Digital humanities methods have long been subtly applied in the field of art and humanities.In the era of AI,with artificial intelligence in art value evaluation,art education innovation,cultural heritage and communication,and even art production in a wide range of abundant energy,“digital art” in the innovation of the research field,digital humanities method began to use its revolutionary present as a highly anticipated and prominent discipline.Based on deep learning,machine intelligence models continuously innovate contemporary scenes of art generation and art communication through efficient,accurate,and fast art big data mining.However,while actively embracing new technologies in artificial intelligence,digital humanities need to reconstruct the balance between “humanity” and “digital” in the traditional persistence of humanistic care.

Keywords:artificial intelligence;digital humanities;art big data;deep learning;generative art