《我用一生爱中国:伊莎白·柯鲁克的故事》

《我用一生爱中国:伊莎白·柯鲁克的故事》

谭楷 著/天地出版社

2022.4/68.00元

谭楷

中国作家协会会员,曾任《科幻世界》杂志社总编辑。著有《让兰辉告诉世界》《我是大熊猫》《枫落华西坝》《你们是最美的天使》等作品。其中,《让兰辉告诉世界》获中宣部第十三届精神文明建设“五个一工程”奖,《我是大熊猫》获第三届全国优秀科普作品一等奖,《枫落华西坝》入选2017年度国家出版基金资助项目。

本书是一部反映中华人民共和国“友谊勋章”获得者伊莎白·柯鲁克百年人生的报告文学。作为人类学家、国际共产主义者、教育家、新中国英语教学拓荒者,伊莎白·柯鲁克与中国人民同呼吸、共命运,奋力投身于建设新中国的伟大事业中,为中国教育事业和对外友好交流做出了杰出贡献,她用一生“向世界展示了一个真实生动的中国,传播了和平美好的中国声音”。

守护在新中国外交官的摇篮边

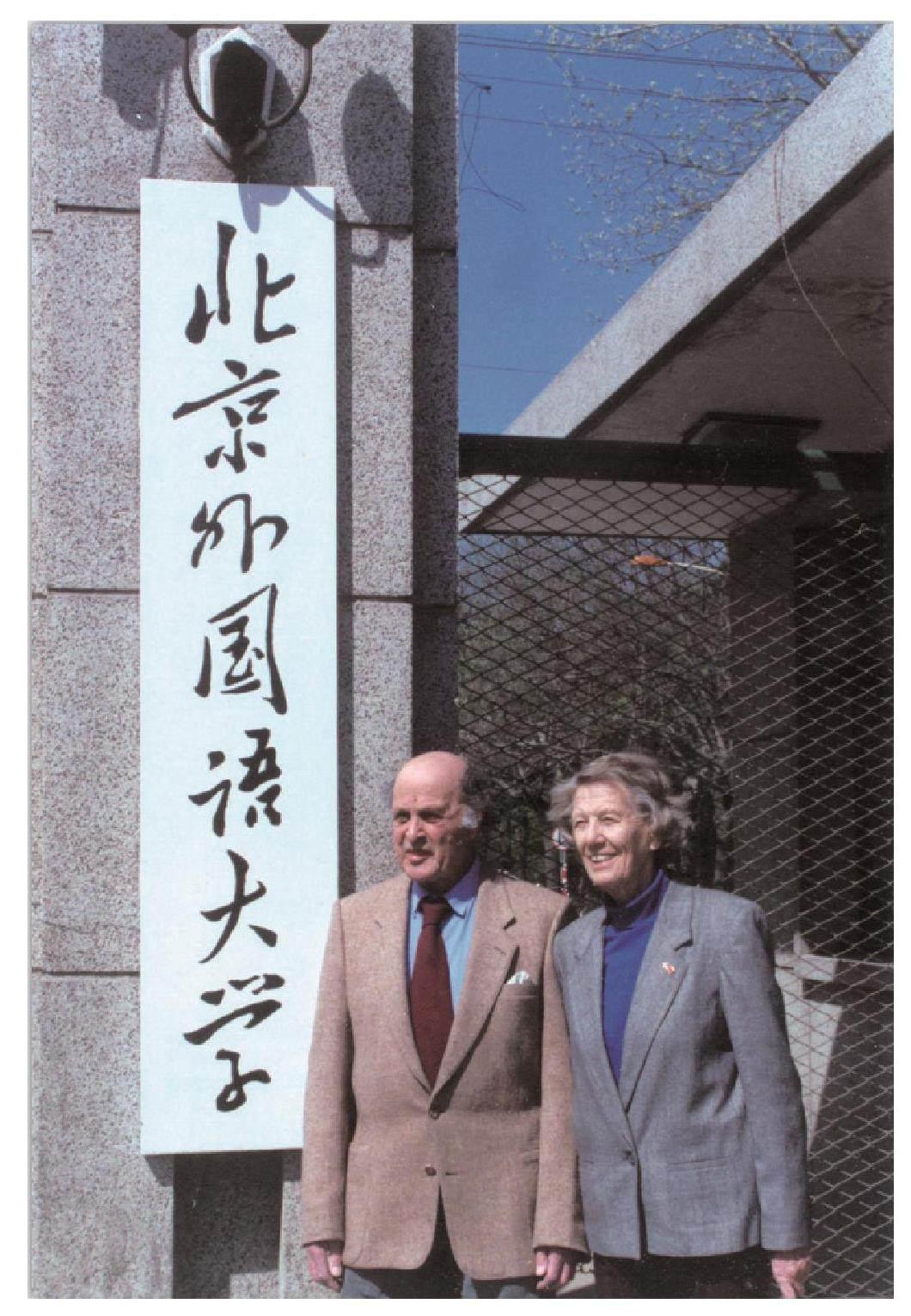

2021年是北京外国语大学建校80周年。

1941年成立的中国人民抗日军事政治大学第三分校俄文大队和1948年成立的中央外事学校给北京外国语大学注入了重要的红色基因。新中国成立后,经过70多年的发展壮大,北外累计培养了10万名学生,向各行各业输送了大量外语人才。特别值得指出的是,有400多名大使、1000多名参赞出自北外。

北外是名副其实的“新中国外交官的摇篮”,而伊莎白在摇篮边一守就是70多年。

磨合,磨合,再磨合

初到南海山村的时候,浦化人校长就把马海德、伊莎白、柯鲁克、葛兰恒四位外教召集到一起,语重心长地说:“马海德在解放区工作多年,是一位‘老延安。你们来解放区后,要熟悉环境、适应环境,可以请马海德介绍经验。”

中国和西方文化背景不同,从生活习惯到为人处世的方法都有很多差异。在兴隆场,甚至更早在彝、藏、羌村寨的时候,伊莎白与当地民众就有过“磨合”,而柯鲁克仅仅在十里店与当地民众有过“磨合”。担任中央外事学校老师之前,他们是观察者,不完全是参与者。现在不同了,他们完完全全成为了中共中央领导下的中央外事学校的老师,这就要求他们适应新的要求。

刚开始,伊莎白按王炳南的说法“一边写作一边教英语”。她试图把在十里店收集到的土改材料写成一本人类学的专著,但写起来非常困难,因为在农村生活,邻里串门时都是一抬腿一推门,只要喊一声大叔或大婶,有时根本不打招呼就跨门而入。在这里,仿佛没有“私人空间”。既然是学校的英语老师,一天当中的任何时候,学生都可以进屋来问英语方面的问题。伊莎白的思绪常被“who还是whom”“该用哪一个介词”之类的问题打断。于是,柯鲁克和伊莎白在门上贴了一张字条:

上午时间属于学校,欢迎来提问;下午时间留给写作,不欢迎来访。

这下招来了批评——中国共产党领导下的解放区的老师应该把全身心奉献给学生。柯鲁克对着伊莎白摇了摇头,不情愿地摘下了那张字条,有关十里店调查的写作也搁置一边了。

从此,他们明白了,得适应“没有‘私人空间的生活”。

在这里,还要学会理解,学会等待。

最初,柯鲁克夫妇被安排在一间小房子里,房外院子里开着红色的石榴花。但在南海山村,即便是地主家里也没有抽水马桶,只有习以为常的设在饭厅附近的茅坑。茅坑上没有盖子,苍蝇肆无忌惮地飞进飞出。于是,柯鲁克申请为茅坑加一個盖子,用高粱秆编的就行。此申请原则上被批准了,实际行动却一直没有下文。为这事,柯鲁克向马海德抱怨:“他们为什么这么磨蹭?”

马海德微微一笑,然后看似不相关地回顾了中国革命的简史——从中国共产党成立到长征,再到抗日战争和解放战争。“所有这一切都发生在27年之内。”马海德说,“是慢还是快?”柯鲁克被说服了,而最终茅坑的盖子也有了。

此后,柯鲁克的急性子收敛了许多。

新中国成立后,柯鲁克被学校任命为英语系副主任,但这份工作让他感到很吃力,所以干了三年之后,他卸下了这一行政职务,开始专心于教学,反而轻松了许多。

伊莎白仍然快乐地教口语,读范文,还有繁重的家务需要她料理。她对柯鲁克的安慰可不是“隔靴搔痒”,而是“舒筋活血”。她提醒柯鲁克:“在批评与自我批评中,对你的批评即使有95%是错误的也不要在意,只需要把精力放在那正确的5%上。”

况且,一回到家中,3岁的柯鲁扑上来,1岁的柯马凯蹒跚学步,跟着哥哥,伸出了胖胖的小手臂—— 一家人的欢聚会让人忘掉一切不愉快的事情。

小马扎与北京外国语大学的未来

新生的共和国对外事人才的需求是急需,更是“刚需”。

中央外事学校从南海山迁入北平后,更名为外国语学校。

学校先是在位于东交民巷的旧兵营办学。日本投降后,这里曾是国民党政府某机关。解放军进城之前,国民党机关工作人员将桌、椅、床、柜悉数搬空,声称这是他们从自己家搬来的“私人家具”。于是,中央外事学校迁来之后,师生们只能睡地板,有的学生大为不满。为此,学校专门开会讨论,仔细分析:如果现在去挨家挨户追回家具,势必给暗藏的敌人以口实,说共产党一进城就抄家;如果现在去采购家具,又可能被诬蔑为哄抬物价。最后大家达成一致意见:暂时克服困难,睡地板!

一年之后,学校又迁到西郊的旧兵营。

学习时,没有课桌,学生们一人一个小马扎,膝盖一并就是课桌。在生活上,师生同样睡的是硬板床,穿的是布军装,实行供给制。

面对柯鲁克夫妇的一身军装或是简朴的便装,学生们都感觉“他们浑身带着革命老区崇尚的艰苦朴素的作风”。上课铃声一响,他们就拎着小马扎,夹着写有备课提纲的黄草纸,来给学生们上课。

在唯一的一间教室里,黑板上贴着英文标语:“English only!”(只能说英语!)

不知道是谁贴的标语,却反映出了时代的要求——

抗美援朝炮声隆隆,急需英语人才;新中国举办亚太地区和平大会,急需英语人才;海关、各省外事口都在向北京反映,急需英语人才……

学生傅伍仪回忆道:

1950年初,我正式进入外国语学校学习。柯鲁克是英语系副主任,也教课。伊莎白是口语老师,她身材修长,穿一身灰色的列宁装,亭亭玉立,文静娴雅。上口语课没有专门的教室,伊莎白就带着我们小组十几个人,每人一个小马扎,夏天找个阴凉的地方,冬天找个向阳的地方坐下来,以她娓娓动听的声音为我们上课。

English only!

在大标语的激励下,大家学习都非常刻苦,早上起来便到室外大声朗读,星期天哪儿也不去,搞完了清洁卫生就学习。伊莎白当时教三个班,百十来人,师生关系很亲密。我们几个不太懂事的同学往往在星期天还去找伊莎白练口语,练到中午,柯鲁克和伊莎白就请我们吃烧饼夹酱肉。我们平时的主食是小米、高粱,大米、白面是稀罕物,副食以蔬菜为主,很少吃肉。因此,烧饼夹酱肉算是上等美餐了!我们感到有些过意不去,不过在伊莎白的盛情相邀之下,毫不客气地大嚼了一通。想起那香喷喷的烧饼夹酱肉,几十年了,口中似乎还有余香。

学生凌志回忆道:

学习最活跃的时候是在晚饭以后。几个外籍教师商量好,每人带三四个学生到校外去散步,边走边谈话,那实际上是一堂口语实践课。我们走出御河桥校门,往北走到长安街,往南走到东交民巷,边走边练习口语,每次约一个小时。同学们叽叽喳喳地和老师们用英语交谈,题目是各式各样的。有心的学生会把学到的语言现象组织到谈话中去,或者仔细聆听老师是如何表达某件事情的。因为不是在课堂上,大家无拘无束,老师有时候也帮助纠正一些不对的说法,但不多,主要意图是让大家克服怕讲错而不敢开口的毛病。这类活动对学生甚为有益,也常常引来路人惊讶的目光。他们看到的是,刚刚解放的北京城里竟然有身材高大的洋人,穿着解放军的军服,同几个身穿棉军装的中国青年在大街上有说有笑,嘴里讲着他们听不懂的外国话。这也算是当时长安街上一道奇异的街景吧。

所有的学生都有同感,柯鲁克夫妇教英语总与其他教师不同。他们把教学尽量地融入生活之中,甚至在玩耍中学习。

在柯鲁克的回忆录中,他留下这样一段话:“把语言从教科书里解放出来,使其成为一件有生命的事物!”

后来担任北京外国语学院副院长的胡文仲回忆道:

20世纪50年代我们在北京外国语学院学英语,柯鲁克同志上口语课时常常问大家星期天都干了什么,大多数同学都说在学校念书、做作业。他听了以后摇摇头,说:“All work and no play makes Jack a dull boy.(只工作不玩耍,聪明孩子也变傻。)”他给我们讲锻炼身体和搞好学习的关系,一再告诉我们不要只埋头读书。他不仅在课堂上说,而且常常带我们去玩。星期天,我们借一辆自行车到香山或八大处,然后爬山。尽管他比我们年纪大很多,但他常常走在我们前面,带我们向山上爬。刚开始,大家星期天出去玩的时候有些勉强,舍不得花时间,后来成了习惯,我们自己也经常组织郊游。师资班同学们个个身体都比较好,得以在后来承担繁重的教学任务,这与我们在学习时代注意锻炼、劳逸结合是分不开的。

学生林回忆道:

在小马扎上一坐,听柯鲁克或伊莎白的课,上午三节课很快就结束了。中午12点开饭,学校里设有食堂,十人一组。执勤的同学领一脸盆菜放在地上,大家或蹲着或站着就餐。

那时候,师生同吃大灶。柯鲁克夫妇经常各捧一个大搪瓷碗,和我们蹲在地上共进午餐。他们边吃边同我们谈话,实际上在帮助我们练口语。那时候,师生关系很融洽,即使在课堂上,我们也丝毫没有“老鼠见了猫”的畏惧感,也没有把他们当成“老外”,没有什么“内外有别”。

1953年,柯鲁克夫妇的第三个儿子柯鸿岗出生时,他们的住房条件有所改善。在老兵营,沿围墙修了一排长长的平房,平房走廊两边是格子间,柯鲁克夫妇占了“两格”。虽然房子很矮,柯鲁克跳起来能摸到房顶,但收拾得非常温馨。一次,一位来华访问的澳大利亚工会会员来看望柯鲁克夫妇,见到“两格”平房里住着一家五口人,他感到不解,觉得不可思议,更不可思议的是柯鲁克夫妇那满足的笑容,充满了幸福。

柯鲁克抱着浑身奶香、在襁褓里甜甜酣睡的小儿子,不无得意地说:“也许,这是我一生中最快乐的日子呢。”

在英语教学中,柯鲁克和伊莎白变换着花样让学生们兴奋起来,活跃起来,自信起来。他们都认为,只有让学生的精神处于最兴奋的状态,学习效果才最好。

20世纪50年代后期,柯鲁克在《英语学习》杂志上“放了一把火”,发表了著名文章《把你的词典扔进废纸篓里》,曾轰动一时。尽管后来他说这个意见有些偏激,但他坚持认为:“学生没有必要从词典里去查每一个单词。较好的方法是广泛地阅读,这样你就能从上下文中获知它们的含义了。”

柯鲁克夫妇还喜欢带上学生,去工厂、农村、风景名胜、历史遗迹、博物馆实地考察或游览。他们认为,这是打破死板的理论,将语言学习和社会、政治、经济、历史知识结合起来的一种方法。为此,他们邀请了一些在北京工作的外国朋友充当访问者,让学生们做他们的翻译。在目的地游览的时候,他们会一一记录学生的语言运用、背景知识及神态举止,回到学校再对整个活动进行总结。

柯鲁克夫妇和北外众多老师在教学方法上各有千秋,經过数十年奋斗,培养了一批又一批英语人才。北外,不仅是“新中国外交官的摇篮”,也是培养外事、外经贸人才的沃土,真是“桃李满天下,英才遍全球”。

校史上将永远铭记:是坐在小马扎上刻苦学习的一代,开启了北京外国语大学美好的未来。