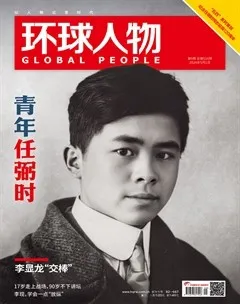

17岁走上战场 90岁不下讲坛

尹洁

2024年3月18日,黄会林在北京接受本刊记者采访。(本刊记者 侯欣颖 / 摄)

“我们的沙发漂亮吧?”刚进办公室的门,北京师范大学资深教授黄会林就笑着问《环球人物》记者。

的确,眼前这一组布艺沙发非常吸睛,娇艳的玫红色让记者联想到女性、青春、艺术,也联想到那张黄会林最喜欢的个人照片——照片上的她围着一条玫红色的围巾,图案是大朵的玫瑰花。

黄会林今年整整90岁了。不久前,她获得了“全国三八红旗手标兵”和“最美巾帼奋斗者”称号。当记者问她2024年有什么关键词时,她回答:“就是我一直说的8个字:生命不息,追求不止。”

“解放军确实不一样”

看着精神矍铄、思维敏捷的黄会林,记者想起一句歌词——“革命人永远是年轻”。这或许是因为她早在少年时代便经历过枪林弹雨的洗礼,在战场上通过了生死考验。

1934年,黄会林出生在天津。她的父亲在电影、戏剧等领域从事文化工作,由于当时战火纷飞,一家人的生活并不安定。

“我父亲的工作在不同的地方变动,所以我们不停地搬家。”6岁时,黄会林随母亲搬到了上海,并在这里上学读书。

当时的上海已经被侵华日军占领。黄会林至今难忘的场景,是幼小的她在冬天去上学时,每走到稍微大一点的路口,就会被铁丝网拦住,荷枪实弹的日本宪兵对行人搜身,“不管是大人、小孩,穿的棉大衣都得解开,被彻底搜查一遍,才能放你过去”。

升入初中,她开始接触进步思想,经常参加爱国演讲会、辩论会和爱国演出。1949年5月27日,正在读初二的黄会林,亲眼见证了上海解放的历史时刻,那是她第一次强烈感受到新社会的样子。

“那天早晨,我去上学,看到街道两旁全是和衣而眠的解放军战士,非常受震撼。上海的老百姓议论说,要是国民党的军队,早就进民宅了,解放军确实不一样。”黄会林所就读的上海培明女中,为了欢迎解放军入城,专门组织了秧歌队,她担任队长,带领同学们一起上街游行、庆祝。

1950年初,因为父亲工作变动,黄会林一家从上海搬到了北京。她考入北京师范大学附属中学,继续读初二,并担任了学校团委组织部长、学生会文艺部长。同年6月,朝鲜战争爆发,全国掀起了“抗美援朝、保家卫国”的热潮。

“1950年10月,我们学校无论老师还是学生,参军热情高涨,大家在校园里贴出各种各样的请愿书、决心书,要求赴朝作战。”黄会林所在班级有四十来人,全部写了参军申请书,最后有4人得到批准,两名男生两名女生,她是其中之一。

“我們4个人高兴极了,觉得无上光荣,其他同学的情绪却很受打击。一些男同学说,我们班有这么多男生,怎么才去两个?其实全年级一共只批准了10个人。入伍那天,全校欢送,我们戴着大红花,在校园里合了一张影……那种氛围,现在的人很难体会。”黄会林说。在部队经过一段时间的培养、训练后,她被编入高炮团政治处任宣传员,开赴朝鲜战场。

“今天该我抗美援朝了”

跨过鸭绿江后,黄会林眼见的是满目疮痍——朝鲜境内到处都是炸弹坑,几乎没有大块的完整土地。部队宿营地距离阵地有一段路程,由于敌机随时来轰炸,她和战友们每天清早去阵地时,只能三人一组、前后间隔50米以上行进。

一天清早,黄会林和两名战友出发没多久,就听见敌机飞来的声音,三人马上就地找了一个弹坑跳进去、埋下头。“当时我脑子里一闪念:今天该我抗美援朝了。参战后,每当有战友牺牲,大家就说‘某某同志抗美援朝了。不管有多么充分的心理准备,当我第一次面对死亡时,心里还是本能地闪过一丝恐惧。”黄会林说。

顷刻之间,敌机投弹了。一枚炸弹在三人前方10米左右爆炸,紧接着另一枚炸弹又在后面爆炸,飞起来的土块、石块直接把三人埋住了,黄会林又对自己默念一遍:“今天该我抗美援朝了。”

地动山摇的感觉过去,听见敌机飞远了,她捅捅身边的战友,战友也捅捅她,三人扒开土块、泥块,跳出了弹坑,发现大家都好好的,随即又向着阵地前进了。

“那是我突破死亡恐惧的关键时刻。我发现原来死亡也没那么容易,顿时有一种轻松感。”此后,黄会林又无数次经历同样的时刻,从来不及害怕到习以为常。

高炮团的主要任务是打敌机,最不能少的就是炮弹。每个弹箱里装着4发炮弹,总重量超过100斤,当敌机飞过来时,无论男兵还是女兵,都是扛起炮弹箱就往阵地上跑。

“敌机扫射时,总是俯冲下来打一梭子。那些机枪弹壳射到地上,又反弹起来,跳到我们戴的钢盔上,发出响亮的金属撞击声。但我们只有一个念头:赶紧把炮弹送上去!”

在所有战斗中,令黄会林难忘的一次是七天七夜的清川江大桥保卫战。

清川江大桥是朝鲜北部的一座铁路桥,是志愿军运送后勤物资的交通要道,也是敌机疯狂轰炸的目标。为了保卫这个通道,在清川江战役中,高炮团牺牲了100多名战友。

其中一位烈士叫刘兴沛,是为了保护测高机牺牲的。测高机是当时的先进设备,可以测出飞机高度和飞行方向。当敌机投下炸弹时,刘兴沛将身体扑在测高机上,保住了仪器,自己却牺牲了。

“前一天,我们还一起擦炮弹、吃干粮,他还跟我们学文化,大家谈笑风生……没想到,第二天他就牺牲了。”战役结束后,所在部队评选出100名人民功臣,黄会林是其中唯一的女兵。

“战场铸就了我的价值观。那么多战士的遗体,没有棺材,只能放进白布袋里,就地掩埋,很多人连名字都没有留下。从那时起,我和所有活着的战友都有一个念头:今后祖国需要我做什么,就应当不讲任何条件地去做。我的生命不只属于自己,还属于那些牺牲了的战友们,要把他们的那一份责任也扛起来。”

“你们怎么能够演得这么好!”

1953年,黄会林从朝鲜回到祖国。不久后,她进入北师大附属工农速成中学学习,翌年被保送至北师大中文系就读。原本4年的课程,她只用了3年就以优异成绩提前毕业,并留校任教至今。

刚留校时,组织上问黄会林想做哪方面的教学与研究,她说中国古典文学,因为喜欢诗词歌赋。组织上说,那个方向目前人手还够,中国现代文学教研室缺人,你可不可以去?黄会林回答:“好,就去那里。”之后的20年里,她积累了大量的教学经验,并在改革开放后的教学实践中厚积薄发。

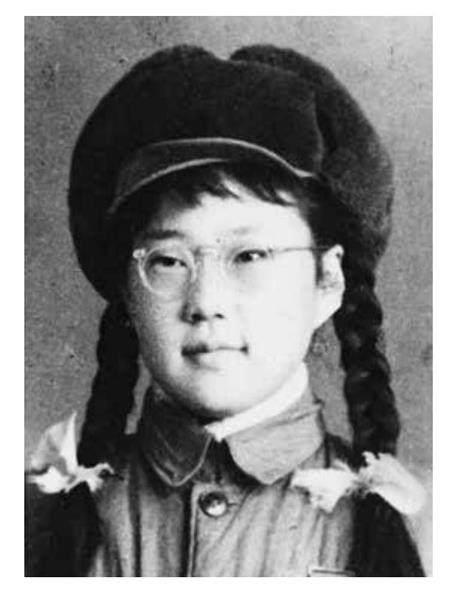

1952年,在朝鲜前线时的黄会林。

“上世纪80年代之前,全国的现代文学专业都是讲‘鲁郭茅巴老曹,而我们的教学改革尝试将现代文学分为小说、诗歌、戏剧、散文四种体裁,把文学大师们的作品拆解到其中来讲。”黄会林说。因为之前有配合爱人绍武从事电影戏剧创作经历,她在室主任的建议下转到了戏剧教学和研究领域。

戏剧是实践性很强的艺术门类。为了做到“知行合一”,1985年,黄会林对本科生提出了创新性要求:期末考试的形式,可以选择答卷,也可以选择写一个剧本,写剧本的一律加10分,但必须是原创的,不可以抄袭。

在额外加分的鼓励下,同学们纷纷写剧本,最后交上来60多个本子。经过黄会林、绍武组织大家的热烈讨论,最终选出几个剧本,由学生们自编、自导、自演、自配舞美,在期末的紧张时间里排演了4个话剧。

第一次演出时间定在考试周之间的周六,学生们担心期末考試期间没有观众。黄会林安慰说:“来一个人也要演,哪怕是厨房大师傅来也是好的。”结果在演出当天,不大的讲堂里挤进了数百名观众,既有学生也有老师,还有应邀前来的戏剧界前辈,大家热情很高,掌声如潮。

演出结束时,突然下起了瓢泼大雨,一些戏剧界前辈是骑着自行车来的,回去时雨水漫过了小腿,只能扛着自行车走。但他们对这场学生演出评价很高,回到单位交口称赞。

当时全国大部分剧院、剧团处境艰难,很多剧场沦落为录像厅,戏剧界一度发出“中国话剧要死亡了”的警告声。而北师大恰在此时出现了一批热爱话剧的大学生,给了戏剧界莫大的惊喜。

“正好那个时候,中国戏剧家协会承办了国际莎士比亚戏剧节,他们找到我们,建议学生们在戏剧节演出莎剧片段。学生们说可以演,但要演就演整本的。”黄会林回忆道。

以此为契机,1986年1月,北国剧社在北师大成立了。黄会林邀请中央戏剧学院、北京人民艺术剧院、中央实验话剧院的专家们当主考官,选出了50名男生、50名女生作为第一批剧社成员。

排练莎剧期间,学生们放弃了寒假,每天排练到很晚才回宿舍。每当此时,黄会林和绍武就在家煮一大锅挂面,再卧几个鸡蛋,端到排练室,给每人盛一碗补充能量。

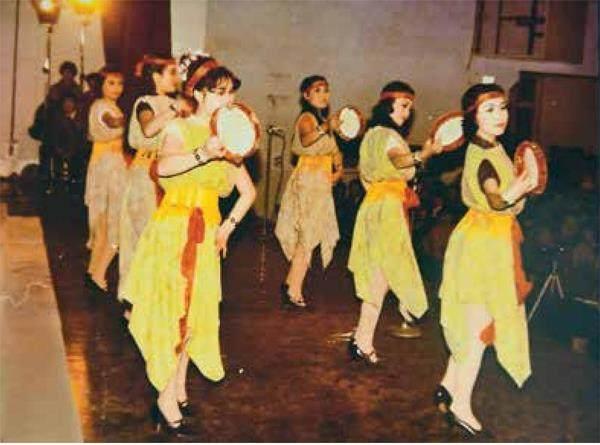

北师大学生利用业余时间排演话剧。

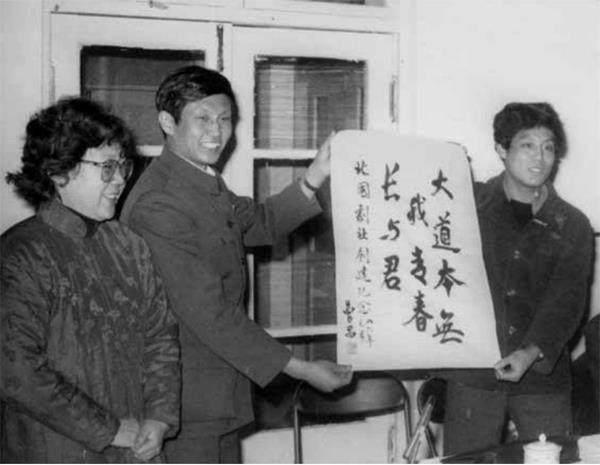

曹禺给北国剧社的题词。

同时,他们也给剧社成员们约法三章:第一,不能挂科,有一门不及格就要退出剧社;第二,不能说脏话,一个脏字都不能有;第三,进排练室必须衣冠整齐,穿背心、短裤、拖鞋不能进门。学生们个个都能遵守照办。

“大学生是需要塑造的。如果他们有毛病,是我们老师没塑造好。”黄会林说,“人如果太自由了真的不行,必须自律、有底线。”

经过全力以赴的排练,学生们登上了戏剧节的专业舞台,获得了观众们的一致好评。时任中国剧协主席曹禺看完演出后,将演员们召集到一起。面对这位戏剧大家,学生们有些忐忑,不知道他会提什么意见,结果曹禺说:“我只有一个问题,你们怎么能够演得这么好!”

姓“大”,名“学生”

1992年,北师大要创建影视专业学科,将届退休之年的黄会林接过了这个新任务。“当时全国的综合性大学都没有影视学科,我们率先走出了第一步。从1992年到2002年,北师大影视专业成长为艺术与传媒学院,又经过10年,我们的戏剧影视专业成为全国高校双一流学科、教育部评估的A+学科。”

在这个过程中,黄会林建立起教学、科研、实践的“三根支柱”,创建了中国高校第一个电影学博士点,她也成为中国高校第一位电影学博士生导师。为了让学生们更好地实践,1993年,她与师生们创办了北京大学生电影节,之后无论遇到怎样的困难,这个电影节都年复一年地坚持举办,直到今天已是第三十一届。

“其实第一年就差点办不了,因为没钱。”黄会林说,“当时想跟学校要点经费,学校说不行,教育部给的经费只能用在教学上。于是我们就到社会上筹钱,直等筹到了一笔赞助才启动。”

赞助商是一家台湾食品公司。电影节开幕前一天,黄会林去看会场,进去被吓了一跳,会场里贴满了赞助商的广告,上面印着一个胖胖的厨师在推销方便面。

黄会林着急了,马上请来那位总经理,坚决要求撤掉广告。在对方同意后,又在会场一楼安排了一个位置,让赞助商贴好方便面海报。“其实我明白,他们赞助的主要目的是向大学生推销方便面。但要把电影节变成方便面会场,这就太过分了。我们是合作关系,是平等的,不是说你出钱了就怎么都可以。”

电影节办到第四届时又差点卡壳。秘书长对黄会林说,只筹到6万元赞助费,是不是暂停一届?她立刻说不行,只要停一年,今后就不好说了,“咱们钱多大办,钱少小办,实在不行就穷办,总之必办。”从此留下了一个“强行起飞”的典故。

就这样,北京大学生电影节的知名度打响了,每年都能邀请到重量级的专业评委和电影人参加。

有一年,电影导演冯小刚送片参展。在展映后的对话环节,一名学生站起来提问:“小刚导演,你什么时候拍片子能不再肤浅呢?”

黄会林当时心里一紧,心想这问题也太刺激了吧。没想到冯小刚笑眯眯地说:“同学,你提的意见很好,我请求你再给我点时间,让我克服这个肤浅。”

“这些导演、演员,看重的是大学生的评价,他们认为大学生群体代表了高水平的文化和艺术审美,所以我常说,大学生电影节,姓‘大,名‘学生。”黄会林说。

民族的,世界的

黄会林有一句名言:電影的语言是世界的,而电影的语法是民族的。从上世纪90年代开始,她就致力于中国电影民族化理论研究,并出版了多套系列丛书。

“在文化的百花园里,欧美文化的影响力、覆盖力很强大,好莱坞电影是个典型,一直将美国的价值观输送到全世界。那我们中国文化呢?在今天这个时代,我们必须找到自己的坐标。”

为了更好地传播中国文化,从2011年起,黄会林组织发起了“看中国·外国青年影像计划”,邀请外国青年到中国来,用他们的眼睛看中国,用他们的心灵感知中国,然后每人完成一部10分钟左右的短片。

项目启动的第一年,从美国波士顿大学来了9名电影专业的年轻人。他们坐飞机到达北京时,已经是深夜11点多了。负责接机的中方人员提醒他们尽快出站、上车,因为第二天就要开始工作。

然而,几名美国青年站在首都机场T3航站楼里,左看右看,就是不走,最后向工作人员提了个问题:“你们中国怎么会有这么好的航站楼呢?”

“他们百思不得其解,我们的人也百思不得其解,T3这样的航站楼在中国不是很寻常吗?怎么在美国人眼里这么特别呢?”黄会林笑言。

十几天后,大家熟悉了,这些美国青年才说,他们看到的中国不是之前想象中的。黄会林问:“你们脑子里的中国是什么样?”美国青年回答:“男人梳大辫子,女人裹小脚,在高粱地里野合,还有大红轿子颠起来……”

“在他们的脑子里,中国是荒蛮的、落后的、没有文化的。所以说,不了解是最大的问题。而我们所做的一切,就是希望外国朋友尤其是青年们,能了解一个真实的中国。”这是一项任重道远的事业,黄会林希望有更多后辈学子接过她手中的接力棒。

“我对他们只有一个要求——超过我。人怎么都能活着,但要过得有价值、有意义,主动权在自己手里。希望大家将来老了的时候,能说出保尔·柯察金的那句话:不因虚度年华而悔恨。”

(编审 张建魁)

黄会林1934年出生于天津,1950年入伍走上抗美援朝前线。现任北京师范大学中国文化国际传播研究院院长、资深教授。2024年3月,获评“最美巾帼奋斗者”荣誉称号。