何为“中国风”

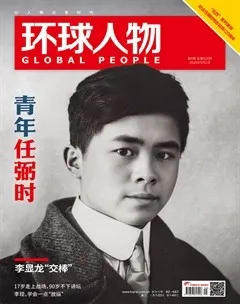

陶喆为演唱会彩排。

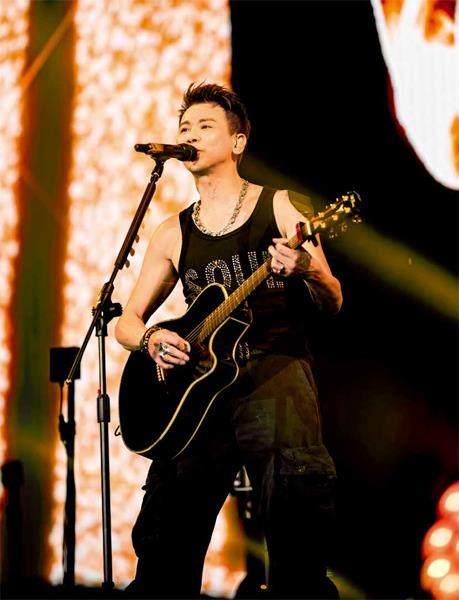

陶喆2024年“Soul Power II巡回演唱会”现场。

时隔多年再开巡回演唱会,我发现一个有趣的现象:当年一些被视为冷门的歌曲,如今却拥有了很多“00后”的年轻受众。比如《蝴蝶》,一首将近5分钟的歌曲,不算简单易唱,记忆点也不鲜明,但我每次唱,都会有许多歌迷跟着和。

在这个碎片化的、病毒式歌曲横行的时代,这种现象让我有了一些思考。什么样的艺术作品,最后能在时间里被留下?就像我们吃东西,有的食物第一次好吃,第二次就腻了;有的第一次吃平平无奇,可那份余味一直留在嘴里。

经典,就是那一份耐人寻味。

这份味道,不是靠某种形式、某件乐器、某种营销就能实现的,它需要一个核心,那是创作者的灵魂,是他内心中最纯净、最原始的地方。我也一直在寻找,每天静坐、看书、深呼吸,让自己安静下来,深度思考。

一个人是这样,一个行业同样如此。我们所做的流行音乐,全部都是来自黑人蓝调衍生出来的音乐。若华语流行音乐去复制,是永远无法超越他们的。其实,我们最需要做的是回头看自己:我们的过去、我们的现在、我们的未来,有什么样的故事是我们要自己去说的。

我有一首歌名为《susan说》,算是很早的 “中国风”。它的诞生过程很特别。我是听京剧长大的,母亲是京剧演员,外公是剧校創始人。小时候在家,总能听见母亲非常高分贝地吊嗓子。

那时候对京剧不了解,甚至有些“排斥”。后来,我做了流行音乐,照理说与京剧毫不相关,可那个声音常常会出现在脑海里。一次创作时,我给母亲打了一个电话:“妈,京剧里有没有你特别推荐的段落?”电话那头,我母亲直接唱起了《苏三起解》。毫不夸张,我拿着听筒,手臂上满是鸡皮疙瘩——那是我第一次如此认真地听我母亲唱京剧。之后就有了这首《susan说》。

后来,“中国风”成为热门,但我常想:用了一两个中国乐器,就能叫“中国风”吗?在我看来,融合歌词,把中国传统思想、把中国人的精神和音乐结合,才是更有意义和价值的事。

回头了解我们的历史、我们的文化,才能创作出真正属于我们的流行音乐。

(编审 张勉)