原型范畴理论在日语多义动词中的运用

谢莉

运用认知语言学中的原型范畴理论来分析动词“走る”,以此来探讨日语中的一词多义现象,分析日语多义词“走る”各义项之间的内在联系和扩展规律,并探讨该理论对词汇教学的启发。运用原型范畴理论来分析多义词各义项间的关联模式和语义扩展规律是一种新的教学思路,能使枯燥的词汇教学变得生动形象起来。

丰富的词汇储备是语言交流应用的基础。如果把语言结构比作语言的骨架,那么词汇就为语言提供了重要的器官和血肉。学生的词汇习得及应用能力培养是日语教学的重要一环,然而现状是:大多数日语学习者为了顺利通过考试,对日语词汇的学习单纯追求数量的增加,忽视对其深度了解,对含有多义项且高频的基本范畴词汇不重视,导致背过的词汇过于零散,对于口头表达和写作输出等综合能力提高的辅助作用不大。日语教学涉及的范围较广,课堂上词汇教学时间占比少,缺乏一定理论指导。

日语中存在大量多义词,也就是一词多义。在学习过程中,日语学习者所掌握的词汇意义仅限于课本中出现频率高,以及词汇的相关固定搭配和惯用语,对词汇的多个义项,以及各个义项之间关联性的掌握程度差,这也就直接影响日语学习者在掌握词汇含义时难度加大导致词汇水平难以提高。认知语言学家认为,词义属于语义范畴,词的不同释义就是相应范畴的不同成员。一个词的所有释义中,有一个是基本或核心意义,其他词义都是通过认知方式,如隐喻、转喻等方法延伸出来。依据原型范畴理论对词汇与词汇之间、词汇与意义之间关系的解读提供扩大词汇语义网络的视角,有利于学生发挥主观能动性,运用学习策略,培养自我词汇习得和应用的能力。在词汇教学中,介绍词汇的原型意义和词义的扩展模式,有助于学生对词汇的理解和应用。

原型范畴理论

“范畴”一词语出希腊文。古希腊学者亚里士多德第一次对范畴体系进行了较系统的整理和研究,他认为,范畴是指事物的一般属性。随着范畴理论的不断发展,对一些领域的影响也得到了人们的广泛认同。然而,在范畴理论发展的同时,其不足之处也显现出来。其中,英国哲学家维特根斯坦对亚里士多德的经典批判较为著名,这对认知语言学的发展有一定影响。

维特根斯坦基于自己对传统范畴理论的批判认识,认为范畴成员之间只有相似性。之后,他又论述了边界的不确定性等,提出了家族相似性原理。后来,众多学者都对传统的范畴理论提出了批判和反证,Rosch等学者于20世纪70年代将维氏后期的家族相似性更名为原型范畴论,且以一系列的心理学实验为基础,深入批判了经典范畴论和索绪尔的结构主义理论。后来,Lakoff和Langacker两位学者在两部专著中也论证了该理论的科学性和合理性。

原型范畴理论常简称为原型理论或典型理论,是认知语言学提出的重要观点。美国心理学家罗斯奇通过对焦点色等的大量实验研究后发现:范畴核心成员的原型性,就是说范畴成员有典型和边缘之分;范畴成员之间的家族相似性以及范畴边界的模糊性。在此基础上,又提出了基本层次范畴理论。基本层次范畴指某些具有显著特征物体构成的范畴,具有原型的基本层次范畴是人们用来对周围具体事物和有机体进行区分的工具。在基本层次范畴之上有更抽象、更具概括性的“上位范畴”。基本层次之下,有更具体、较少概括性的“下位范畴”。比如鱼属于基本层次范畴,动物属于它的上位范畴,草鱼属于下位范畴。由此可见,原型范畴理论体现了越接近核心意义的词,即具有显著的原型特征,就可以看作典型成员,反之,可称之为非典型成员或边缘成员。原型范畴理论后被引入认知语言学领域,用来释义,对阐明一词多义现象的产生机制和多义词各义项之间的关系问题提供了很好的理论基础。

根据原型范畴理论,多义词所有义项的集合体可以看成是一个原型范畴。其中,该词最具体、最基本、最容易回想和把握的义项为原型义,原型义被认为是语义范畴最具代表性的义项,往往是人们首先认知的,其他范畴以家族相似性的方式通过特定的语义扩展机制从原型发展而成,并围绕原型义向外扩展,构成一条或多条意义链,其扩展机制一般有基于相似性的隐喻和基于邻近性的转喻两种。

基于原型范畴理论来看多义词“走る”

根据原型范畴理论的观点,通过范畴内原型成员的分裂和非典型成员的衍生,使一个词形成了多个义项。非典型成员以家族相似性的方式通过隐喻、转喻等扩展机制,从原型发展而成,并围绕原型义向外扩展,构成一个意义链条,原型义项即词的基本义。随着词义的发展,非原型义项也可能经过隐喻、转喻引申而成为其他义项的原型义项。也就是说一个多义词的多个义项之间并不是孤立的,而是通过隐喻、转喻等认知机制演变而成的互相关联的语义网络。隐喻是利用事物之间的相关性,将事物概念从一个认知域投射到另一个认知域,即事物的本体和喻体属于不同范畴,本体和喻体具有相似性的关系。而转喻是利用事物之间邻近性的关系,在同一个认知域内进行本体与喻体的映射,本体和喻体是一种替代关系,主要模式有“整体与部分”“部分与整体”“地名与机构”“原因与结果”“人名与作品”等。

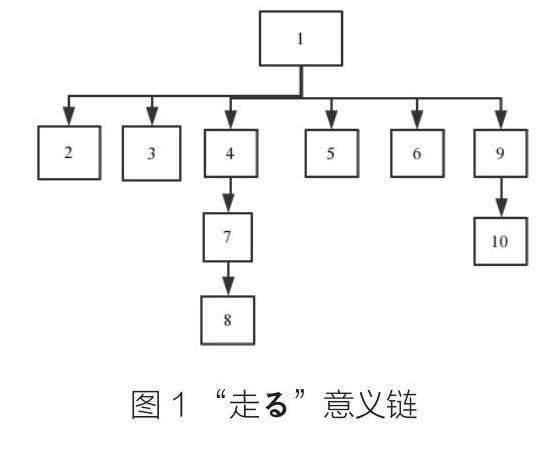

运用原型范畴理论,以“走る”为例来分析多义现象的形成过程。根据广辞苑(第五版)的解释,“走る”有以下几个含义:(1)選手が走る(跑,跑步);(2)列車が走る(指交通工具行驶,急驶);(3)敵方に走る(投奔,跑向,逃往);(4)南北に走る道(延伸,流向);(5)悪事に走る(偏向,陷入);(6)肩に痛みが走る(闪过);(7)血が走る(涌出,迸出);(8)刀がさやから走る(滑出);(9)ペンが走る(流畅自如地运用);(10)バスが走る(开通)。上面各词组中“走る”的含义都不同。“跑”是日常生活中一个很常见的动作,其基本意义是“动作主体在用双脚跑步”,义项(1)“跑”是其原型义,其他义项都和它有着直接或间接的联系。当“走る”这个动作的发出者是“物体”时,其结果就变成了义项(2)“行駛”,从人到物体不同范畴的转变也就是隐喻。“走る”本身的含义就是奔跑的意义,通过转喻延伸出了义项(3)“投奔”这一含义,奔跑的过程有一个路径包含在里面,通过隐喻的方式延伸出来了义项(4)“延伸”。从跑步到陷入危机,闪过疼痛都是从具体到抽象的概念,也就是隐喻而转化出来的义项(5)“陷入”和义项(6)“闪过”。义项(4)“流向”的含义本身具有了方向,所以基础之上延伸出来了义项(7)“涌出”和义项(8)“滑出”。从跑到运用这一含义也是从具体到抽象的转化而来了义项(9)“运用”。义项(10)“开通”在从义项(9)的基础上再通过相似性转变而来的。

如图1所示,“走る”语义以原型义(1)为中心扩展,通过隐喻或转喻机制扩展出边缘义(2)到(6)和(9),这些义项与原型义(1)有着直接联系。但是边缘义(7)(8)(10)逐步脱离原型义(1)而产生,以派生义(4)为基本意义辐射出义项(7)和义项(8)。同时派生义(10)也在其原型义(9)的基础上裂变成一个次原型,义项(9)是在原型(1)的基础上扩展而来。这种趋势反映了在多义化过程中,辐射趋势和连锁趋势交替出现,这也说明了一个多义词的各个义项既紧密相联又彼此独立。

原型范畴理论在多义词中的运用

根据原型范畴理论,在多义词学习中首先要确定原型义,依靠隐喻和转喻的扩展方式构架原型义与其他词义之间联系语义范畴中的义项,包括原型义和边缘义,原型义是语义范畴中最具有代表性、最直接的义项,其他词义由它延伸出来。围绕原型义向外扩展出来的边缘义与原型义之间存在直接或间接的理据性关系。随着新事物的不断涌现,人们并不是也不可能无止境地創造新词来给所有的新事物命名,而是按照认知模式来拓展词义。人的隐喻和转喻认知模式使人有把物理空间映射到概念空间的能力,把具体事物概念映射到相应的抽象概念结构的能力,多义词的形成很大部分是借助隐喻和转喻来实现的。原型义在多义词的教学中起着至关重要的作用。当我们在学习中碰到一个新的多义词时,无论在该语境中是否是原型义,都要先理解其原型义,而不仅是了解当前语境中的含义。

学会结合文化背景拓展日语中隐喻惯用句的学习。认知语言学认为,随着人认知能力的发展,隐喻思维能力作为一种创造性思维能力也伴随产生并不断发展,是人们认识世界,特别是认识抽象事物不可缺少的一种认识能力。在基本范畴概念占先,并形成针对同类有着家族相似性的众多概念原型基础上,许多其他的概念往往是利用现有的基本概念,通过隐喻而表达其他与之有着某种联系的概念。宮地裕把日语中的惯用句分为习惯短句类惯用句和比喻惯用句,比喻惯用句又可以分为明喻惯用句和隐喻惯用句。其中隐喻惯用句相对较难理解和掌握。基本范畴词汇的隐喻义非常丰富,平时常见的基础词汇经常通过隐喻辐射至其他意义,诸如人的身体部位、常见动植物名称、花草树木、山川河流等蕴含的隐喻意义非常丰富。在词汇中,以隐喻方式扩展到其他抽象领域的惯用句比比皆是,如鼻であしらう、猫に九生あり、口が堅い等。对这一类惯用句不仅要帮助理解词语内部的基本词义,还要认清基本词义和隐喻词义之间的内在联系。还要结合目标语背后所蕴含的文化背景,并与本国文化知识进行对比,找到日语和汉语中的隐喻共性,这样可以更有效地扩大学生的词汇量,丰富语言表达的技巧。前面几个例子在汉语中有相似的隐喻折射,如嗤之以鼻、猫有九条命、守口如瓶。但是也要注意到不同文化背景下的隐喻折射有时也会有差异,要避免任意将汉语的隐喻概念套用到日语中。

可以发现基于原型范畴理论,一词多义现象可以得到很好的解释。以“走る”为例,通过对比我们不难发现,“走る”的原型义项是动词性语义义项——跑。基于这一原型义项,演化出相应的次义项,我们可以联系原型义项来记忆次义项,相应地,可以对边缘义项进行深入理解。这对于我们学习、掌握单词具有指导意义。同时我们可以发现不同词典中同一个单词的义项演变具有极高的相似性。因此更能证实原型范畴理论对学习、掌握、理解一词多义现象具有重要意义。由于篇幅有限,这里仅探讨了“走る”这个多义词的语义扩展。可以看出多义词扩展是人类认知范畴化的结果,是在原型认知基础上发挥我们的联想和发散思维,通过隐喻和转喻等手段不断发展的结果。运用原型范畴理论来分析多义词各义项间的关联模式和语义扩展规律是一种新的教学思路,能使枯燥的词汇教学变得生动形象起来。通过剖析语言形式下的认知模式和规律,把该理论与课堂词汇的教学结合起来,能培养学习词汇的认知意识,可以调动学习的积极性和主动性。同时,增加原型范畴理论对于一词多义现象解释方面的实证性研究也尤为重要。

(作者单位:云南师范大学)