罗伯特·劳申伯格丝网版画创作思想研究

摘要:目的:通过分析罗伯特·劳申伯格丝网版画作品,并查阅相关资料,透过画面分析劳申伯格的创作形成的艺术语言。探索图示选择背后的道理,并给当代艺术创作带来启发。方法:分析《追溯》与《自传》这两幅艺术作品,由此探讨劳申伯格与波普艺术之间微妙的关系,以及他在行动绘画的存在主义方向的深耕。介绍大型艺术项目ROCI,强调作品对后现代主义的体现以及作为艺术家的社会责任。探讨劳申伯格的丝网版画作品对当代丝网版画创作的启发。结果:通过学习劳申伯格的作品和技术手法,可以深入了解丝网版画的制作过程和技术细节,掌握丝网版画的制作技巧。结论:劳申伯格的丝网版画作品运用绘画、摄影、拼贴等多种形式,呈现出多元化的艺术风格。劳申伯格经常在作品中反映消费文化、文化交流、社会身份、社会责任等主题。他深入思考当代社会和文化现实,表达自己对社会和文化的观察和反思。通过分析劳申伯格实验性的艺术创作和表现手法,可以了解其个人风格的形成过程和表现特点,并找到适合自己的艺术表现手法和主题。劳申伯格的丝网版画作品也可以启发对审美观念和艺术观念的思考。他的作品常常突破传统艺术的边界,颠覆观众对艺术的认知和理解。可以在分析其作品是如何重新定义艺术形式和美学标准的基础上,深入探讨当代艺术的发展和演变。

关键词:丝网版画;波普艺术;劳申伯格;行动绘画

中图分类号:J217 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2024)08-00-03

1 罗伯特·劳申伯格与波普艺术的关系

随着时间的推移,波普艺术风格广受欢迎。波普艺术致力于将大众文化元素融入艺术创作中。通过丝网印刷,艺术家可以将流行的文化符号、图像和商业产品直接转化为艺术作品,从而反映当时的消费理念和文化氛围。虽然“pop”是“popular”的缩写,但它的意思不是“流行的”,而是“大众的”。只有正确理解它的含义,才可以找到波普艺术家的创作基础目标和物件[1]。

波普艺术往往会放大并不断复制日常生活用品与大众文化形象,冰冷平等地对待人与物的态度,这既是波普艺术作品的主要特征,也是波普艺术家对充斥工业制品与名人效应的时代的回应。

罗伯特·劳申伯格是一位与波普艺术运动密切相关的美国艺术家。在结束“融合”时期后,他逐渐投身于丝网版画创作,尽管其作品更侧重于抽象表现主义和新达达主义。其在原有的创作基础上,依托大众文化背景,将该题材融入自己的创作中。比如对日常物品和波普文化的融合,以及将其他画家的画作进行复制后的再现。

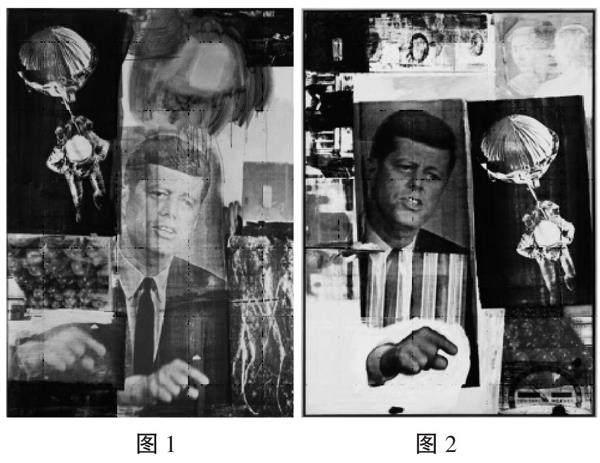

《追溯》系列是劳申伯格在1962—1964年创作的丝网版画,这一系列作品被评论家视为与波普艺术等同的作品。此系列作品的名称“追溯”是对过去的回顾,侧重在当下或未来的某个时间点评价过去发生的某种行为或事件的影响。因此,作品的名称暗示劳申伯格试图激发当下或未来的观众对过去的思考、回忆与反思。

罗伯特·劳申伯格的作品《追溯 I》是一幅丝网印刷作品,创作于1964年。作品呈现了多块面板和多种素材,如报纸剪报、照片、名家绘画等。其通过丝网版画的形式再现内容。这些素材是过去收集的,对这些素材进行重新组合与呈现,使过去与当下产生了一种“追溯”的联系。

在视觉效果和观念内涵上,丝网印刷作品《追溯 I》依旧体现了劳申伯格典型的“融合”创作手法。这幅作品将各种素材和图像交织在一起,将图案印在油画布上,与油画笔触相融合,并以独版的形式呈现。这种融合呈现的方式达到了整合过去与当下的多重视角和观念的目的,形成了一种具有“追溯”意味的艺术形式。在题材选择上,《追溯 I》与波普艺术都选择了大众文化图像作为作品的内容,但从创作立意上反对大众文化在作品情感中的疏离[2]。

在《追溯I》中有一杯绿色滤镜下的水,在劳申伯格的丝网作品中经常可以看到这杯水,在原有黑白相片的基础上,强调“破坏一杯水的外观,这只存在人与一杯水的联系”[3]之后,一杯水不再是单纯意义上的物品,而是成为与自我对话的桥梁。

劳申伯格最重要的创作思想是探讨情感意义,这种思想贯穿于他一生的创作中。他对肯尼迪总统图像的使用体现了自省,他曾对艺术评论家卡尔文·汤姆金斯说:“肯尼迪重新定义了总统应该是一个什么样的人。”劳申伯格借此深入思考自己的艺术创作,将自己置身于生活中,寻找与自己对话的意义。正如尼采所说,“人生如河,除了你自己,没人能帮你建立起一座能跨越此河的桥梁”[4]。劳申伯格将这种存在主义运用到创作过程中,追溯自我认识(見图1、图2)。

综上,劳申伯格的作品特征在一定程度上与波普艺术的一些特征相吻合。以印刷的形式再现日常生活中的物品,图示的背后体现的是自我情感与日常生活用品之间的关系。尽管劳申伯格的作品并不完全符合传统波普艺术的定义,但他的创作仍对这场运动的发展和丝网版画的创作思路产生了重大影响。

2 丝网版画如何呈现罗伯特·劳申伯格的艺术思想

2.1 存在主义与行动绘画

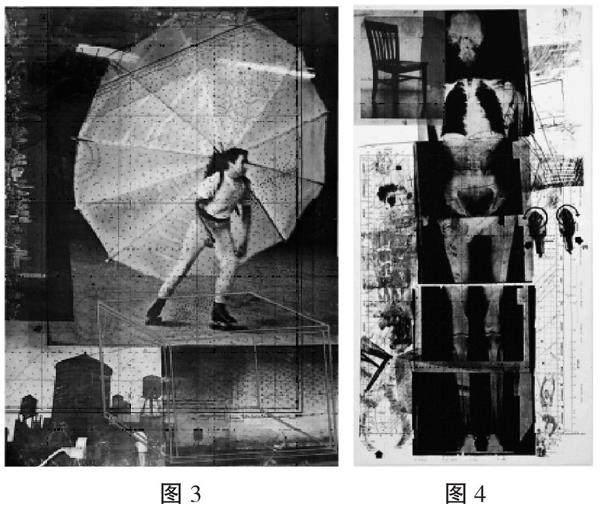

《自传》是劳申伯格创作时间跨度较长的系列作品之一。此作品展示了劳申伯格对个人经历、社会影响和艺术创作的深刻思考,是他对自己生活与创作历程的回顾和总结。《自传》依旧采用混合媒介的呈现形式,极其生动和富有表现力,充分呈现了劳申伯格的个人经历和情感表达。劳申伯格的作品中常常出现暗示其个人经历、情感与思考的图像和符号(见图3)。在该系列之前的《支持者》中,劳申伯格利用丝网印刷再现自己的全身X光扫描胶片。这既是对自己生理的解剖,也是对自己人生的解剖。另外,蓝色滤镜下的椅子和1967年天体运动图标,让技术与“我”产生距离,更加强调自我的重要性,也许《支持者》真正的用意是强调自己是生活的拥护者(见图4)。

在作品中探讨自己的成长经历、创作瓶颈、艺术理念等,同时反思和批判当代社会和文化。这种自省与社会反思使作品并不局限于对个人生活的回顾,更是对当代社会与文化的探索和反思。劳申伯格会通过描绘自己的艺术作品、创作场景或艺术工具来表达自己对艺术创作的热爱和追求,相关图像和符号反映了他对艺术的执着和对创作过程的深入思考。《自传》的底部面板上,是艺术家在他的表演作品《鹈鹕》(1963)中的剧照,这是他编排的第一部作品。用艺术评论家卡尔文·汤姆金斯的话来说,“联合”作品将绘画从墙上带到了空间中,佩利坎和他的其他戏剧作品将劳申伯格的艺术带入了运动,搬到了生活的舞台。在画面中,劳申伯格似乎在从盒子表面向观众的空间移动。《自传》的底部面板还有丝印图像,这些图像对劳申伯格具有强烈的个人意义:他的家乡得克萨斯州亚瑟港附近的墨西哥湾地图,以及他在纽约的工作室看到的水塔照片。日常生活场景与个人经历交织在一起,在生活中寻找自我的定义,让作品不再单薄,并动态展示了艺术家的生活经历,在让作品更有指向性的同时,体现了劳申伯格在行动绘画中对存在主义方向的深耕。

2.2 后现代主义

劳申伯格相信艺术的力量是推动社会积极变革的催化剂。他在20世纪70年代和80年代初参与核心艺术项目,这些项目在1984—1991年使劳申伯格海外文化交流达到高潮。ROCI(Rauschenberg Overseas Culture Interchange,劳森伯格海外文化交流)项目是劳申伯格对艺术实验交流与文化认同的具体表达。劳申伯格经常前往世界各地艺术实验刚起步的地区,几乎完全自费,目的是通过创作过程激发对话,并达成文化层面的相互理解。项目旨在通过文化交流来促进世界各地不同文化之间的理解和合作,致力于将艺术与社会联系起来,打开艺术创作思路,以促进该地区积极的艺术创作。

项目通过艺术展览、工坊、讨论会等形式,在世界各地展示了不同文化背景下的艺术作品,促进了文化交流和理解。这种跨越国界和文化的交流有助于打破种族、民族和地域之间的隔阂,促进全球范围内的文化多样性和包容性,推动积极的文化交流。劳申伯格希望通过ROCI项目激发人们对正义和文化认同问题的关注,使艺术成为对话的工具。这种将艺术与文化联系起来的倡议在当时引起了广泛关注,同时激发了人们对艺术的社会责任和影响力的思考。

项目展示了不同文化背景下创作出的艺术作品,选取并提炼各个国家突出的文化特点,如印在铜板上的以丝网印刷技术再现的智利铜厂工人与热带生物的图示,在为智利铜矿工人发声的同时体现了智利文化。这些作品不仅促进了艺术交流,还涉及对意识形态、社会生活的探讨。这种跨越意识形态的对话为人们提供了一个平台,让各个国家的艺术家们能够通过艺术思考和探讨共同关心的问题。它提出的全球性艺术实践模式,强调了艺术家在社会与文化议题上的参与和发声的重要性。这种艺术实践模式为后来的艺术家和艺术项目提供了启示,推动了艺术实践的发展,并且对当代艺术观念产生了深远影响。

ROCI项目的系列作品体现了后现代主义思想,劳申伯格试图通过融合不同的文化艺术元素,打破文化的边界,呈现出一种更加包容和多元的世界观。这个项目反映了劳申伯格对世界上不同文化之间的联系和相互影响的深刻理解。

该项目常常采用现成物和丝网版画等技法,以及明亮的色彩和拼凑的构图,这些都反映了他对艺术自由和创新的追求。此外,他与当地的艺术家合作,吸收当地文化元素,赋予每件作品独特的地域特色。通过合作与交流,他试图打破艺术家之间的界限,打造更加开放和共同参与的艺术创作环境。

在进行艺术交流的同时,ROCI项目呈现出反对绝对的意识。艺术是没有标准的,在艺术传播过程中,真理、价值观和意义都是相对于特定文化、历史和个体而言的。这意味着没有普遍适用的绝对真理或价值,而是存在各种各样的观点和解释。后现代主义从根本上是视觉与概念的多义聚合物,这使人们对世界的经验处于不断变化的状态,那些固有的意义都被动摇了。这也符合ROCI项目体现的质疑精神,侧重给观者展现文化的多样性,让观者自行理解與探索作品背后的意义,并思考“我”与生活的关系,从而发掘自身与外部环境之间的矛盾。

3 结语

劳申伯格采用非传统材料和超前的审美,尝试打破传统艺术形式的限制,探索更具包容性的艺术表达方式。他对艺术自由的追求与不断创新的精神值得我们学习。

劳申伯格用丝网版画为大众创造了与“自我”对话的条件,通过对大众图示的再现以及回溯的情感传达,作品思想内涵更加丰富且富有人文主义色彩。

他的艺术创作热情和创作方法也对后来者产生了深远影响,给艺术创作带来了新的启示,引导人们用合适的修辞手法来传达所思所想。每一次的艺术创作都是一次自我经历的剖析过程,在创作道路上要不断探索,发出自己的声音,表达自己独特的观点和情感,最终将自己对世界的独特理解转化为作品。

参考文献:

[1] 邹文华.基于新印象派表征的丝网版画创作探索[J].丝网印刷,2023(9):67-70.

[2] 胡一帆.结合《建筑者》的创作过程论述丝网版画的艺术特色[J].爱尚美术,2023(4):78-80.

[3] 蔡玲.丝网版画在城市公共艺术中的运用[J].丝网印刷,2023(23):48-50.

[4] 左泽田.丝网版画的写实与写意语言解读[J].广告大观,2022(8):125-127.

作者简介:宋佩伦(2001—),男,河北邢台人,本科在读,研究方向:综合材料。