临床药师干预在医院Ⅱ类切口手术围手术期预防用抗菌药物中的价值分析

宋阳 赵丹 降凡婧

Ⅱ类切口手术(清洁-污染手术)是指可能污染切口的手术, 根据《抗菌药物临床应用指导原则(2015 版)》(以下称《原则》), Ⅱ类切口手术通常涉及人体与外界相通的腔道, 如上、下呼吸道, 上、下消化道, 泌尿生殖道手术, 或经以上器官的手术, 如经口咽部手术、胆道手术、子宫全切除术、经直肠前列腺手术以及开放性骨折或创伤手术等, 手术部位存在大量人体寄殖菌群, 手术时可能污染手术部位引致感染, 故此类手术通常需预防用抗菌药物[1]。为进一步加强抗菌药物临床应用管理, 2018 年5 月9 日国家卫生健康委员会发布《国家卫生健康委办公厅关于持续做好抗菌药物临床应用管理工作的通知》(国卫办医发〔2018〕9 号), 通知中明确指出“在继续关注Ⅰ类切口围手术期预防用药的基础上, 加强Ⅱ类切口围手术期预防使用抗菌药物管理[2]”, 并在之后每年均发文强调加强围手术期预防用抗菌药物管理, 可见促进抗菌药物合理应用、遏制微生物耐药已是刻不容缓。品管圈活动(quality control circle, QCC)由美国的戴明教授在1962 年首创, 现主要是指在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工、围绕企业的方针目标或现场存在的问题而组织起来开展活动的小组[3]。经过多年的演变和改进, 品管圈已是质量管理的一大有效工具, 适应于一线工作人员通过不断发现问题、讨论原因、提出解决措施并持续改进, 广泛应用于医院质量管理工作[4,5]。本研究中数名临床药师借助品管圈活动显著降低了医院Ⅱ类切口围手术期预防用抗菌药物的不合理率。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 借助医院的临床药学管理系统按比例抽取相关科室的Ⅱ类手术切口围手术期预防性使用抗菌药物的病历, 抽取2018 年11 月18 日~12 月18 日临床药师干预前的Ⅱ类手术切口病历100 份、2019 年5 月28 日~6 月24 日临床药师干预后的Ⅱ类手术切口病历100 份进行研究。病历的纳入标准:手术切口类型为Ⅱ类切口;有完整的手术记录和抗菌药物使用记录;抗菌药物的使用目的为预防用药。排除标准:术前已存在感染或因其他疾病使用抗菌药物治疗的手术患者;患者术后出现感染以外原因导致二次手术、病情恶化、死亡等情况。

1.2 方法

1.2.1 前期工作及主题拟定 由科主任牵头、5 名临床药学自发组成的团队, 其中主任药师1 名、主管药师4 名, 药师1 名, 由经验丰富的主管药师担任圈长,科主任担任辅导员, 全体成员收集需要解决的问题, 从重要性、迫切性、圈能力、政策4 个方面进行综合评分,最终选择降低Ⅱ类切口手术围手术期抗菌药物不合理使用率作为本次活动的主题。

1.2.2 评价标准 根据《原则》、《国家抗微生物治疗指南(第2 版)》及卫健委有关专项整治通知关于围手术期预防用药的相关要求, 从抗菌药物选择、用法用量、用药时机、联合用药情况及预防用药疗程等方面进行点评分析。抗菌药物选择、联合用药的药物选择应符合《原则》中对于各手术部位的推荐, 抗菌药物的用法用量应符合药品说明书推荐的剂量、频次和给药方法, 预防用药应在皮肤、黏膜切开前 0.5~1.0 h 内或麻醉开始时给药, 在输注完毕后开始手术, 保证手术部位暴露时局部组织中抗菌药物已达到足以杀灭手术过程中沾染细菌的药物浓度。万古霉素或氟喹诺酮类等药物由于需输注较长时间, 应在手术前 1~2 h 开始给药。联合用药情况应符合相关规定, 预防用药的用药疗程与手术时长相关, 原则上Ⅱ类切口手术预防用药疗程不超过24 h。

1.2.3 拟定计划 本次品管圈活动历时8 个月, 从2018 年11 月开始, 在2019 年7 月结束。参照P-DC-A 循环法, 2018 年11 月~2019 年2 月中下旬为计划拟定阶段, 即Plan-P 阶段;2019 年2 月中下旬~2019 年5 月中下旬为活动实施阶段, 即Do-D 阶段;2019 年5 月中下旬~2019 年6 月为活动检查确认阶段,即Check-C 阶段;2019 年7 月为活动执行阶段, 即Action-A 阶段。

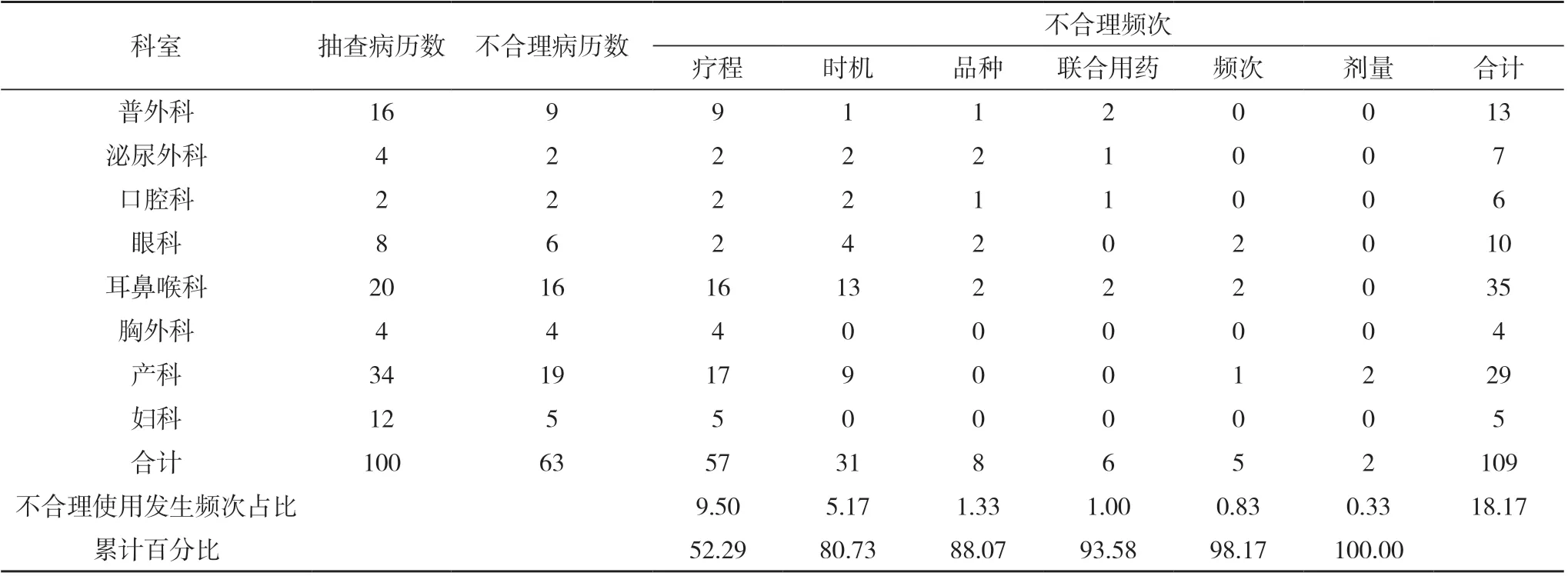

1.2.4 把握现状 品管圈成员调查分析了普外科、泌尿外科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、胸外科、产科、妇科的Ⅱ类切口手术住院患者使用抗菌药物的基本情况, 参考当月各科室出院病历中满足条件的所有病历数, 按比例抽取100 份Ⅱ类切口手术病历, 进行围手术期用药合理性点评, 将发现的问题进行归类分析, 主要关注疗程、时机、品种、联合用药、频次、剂量等方面的用药合理性。

圈员使用临床药学管理系统对抽查的100 份Ⅱ类切口手术病历逐一点评, 共点评600 频次, 其中63 份病历存在不合理使用抗菌药物的现象, 按围手术期病历不合理使用抗菌药物频次共计109 频次, 不合理用药率为18.17%(109/600), 具体点评结果见表1。

表1 干预前100 份病历Ⅱ类切口手术预防用抗菌药物使用情况(份, 频次, %)

1.2.5 制定目标 从表1 中不合理使用抗菌药物发生频次的累计百分比可以发现抗菌药物的疗程不合理、使用抗菌药物的时机不合理两项占比较高, 累计百分比为80.73%, 根据“二八法则”, 选择这两项为此次活动改善的重点。

根据现况值、圈能力、改善重点, 将不合理用药发生率<9.96%设为本次活动的目标值。

1.2.6 分析原因 全体圈员利用头脑风暴法, 从人员、设备、监管等多方面进行分析, 找到了影响临床反馈的末端因素。导致Ⅱ类切口手术围手术期抗菌药物使用疗程不合理的影响因素主要有以下几点:①医生出于对院内感染的担忧;②患者出于求好心理, 盲目追求延长抗生素使用疗程;③系统无停药提醒, 医生工作繁忙而未能及时停医嘱。造成Ⅱ类切口手术围手术期抗菌药物使用时机不合理的影响因素主要有以下几点:①医生出于错误的诊疗习惯, 过早给药或术后给药;②护士未充分重视围手术期的给药时机, 医嘱执行时有延误;③院内缺乏专项合理性评价、处方点评针对出院病历, 存在一定的滞后性。

1.2.7 对策拟定及实施 ①对相关科室医护人员开展围手术期合理预防用药培训:a.组织临床药师对重点科室医护人员开展围手术期合理预防用药培训, 并考核确认成果;b.定期对护理人员进行围手术期合理预防用药宣教培训, 强调抗菌药物给药时机的重要性;c.制定医院年度抗菌药物培训计划, 形成常态化工作;②对出院及在架病历进行专项合理性点评:a.临床药师每个月对重点科室的Ⅱ类切口手术在架病历进行围手术期合理用药专项点评, 发现不合理情况及时与相关科室医生沟通;b.临床药师每个月对归档的Ⅱ类切口手术病历进行合理用药专项点评;③开展患者用药教育, 制作手术预防用药宣传单, 阐明滥用抗菌药物的危害及合理用药的重要性, 告知患者正确预防感染的重要性, 解除患者不必要的担忧;④配合信息科建立信息系统停药提醒程序, 辅助医生合理预防用药。

2 结果

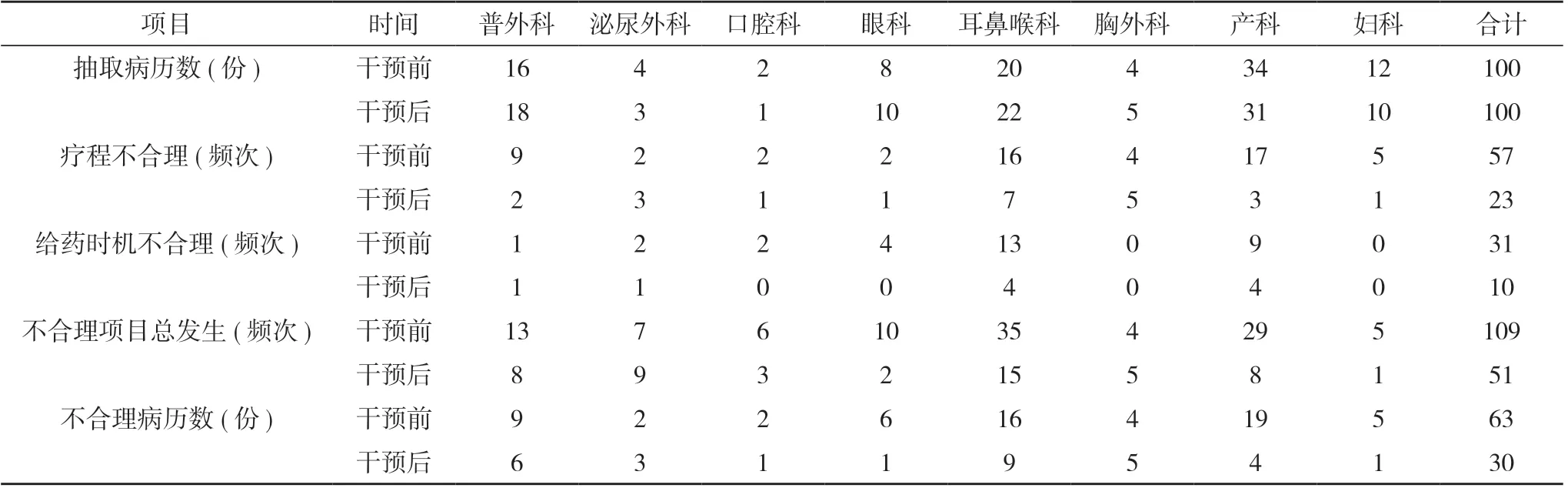

临床药师干预后, 组织圈员按1.2.4 中的方法重新抽取了相关科室的100 份病历, 并使用临床药学管理系统按1.2.2 中的标准进行围手术期用药合理性点评。与干预前相比, 大部分科室的Ⅱ类切口手术围手术期预防用抗菌药物的使用情况有了较大好转。其中, Ⅱ类切口手术围手术期预防用抗菌药物疗程不合理的发生频次由干预前的57 次下降为23 次、给药时机不合理的发生频次由干预前的31 次下降为10 次, 总的不合理用药发生频次由109 次下降为51 次, 全院不合理病历数由干预前的63 份下降为30 份, 降幅明显, 不合理用药发生率由18.17%下降至8.50%(51/600), 目标达成。见表2。

表2 干预后100 份病历Ⅱ类切口预防用抗菌药物使用情况

3 讨论

围手术期感染是手术常见的并发症之一, 感染常导致住院天数延长、医疗支出增加, 更严重的会影响患者康复, 甚至造成生命危险[6]。研究显示, 围手术期术前合理预防用抗菌药物可以有效减少术后感染的发生, 有利于患者尽快康复[6-8]。

围手术期预防用抗菌药物的主要目的是为了预防手术切口感染以及清洁-污染手术和污染手术术后可能出现的全身性感染[1]。《原则》推荐围手术期预防用抗菌药物的疗程以覆盖手术期间为宜, 疗程不宜超过24 h, 最长不超过48 h, 延长给药时间并不能降低手术部位感染的发生率, 反而容易造成细菌耐药、引起毒副反应、浪费医疗资源[9,10]。本研究初始阶段抽查了100 份Ⅱ类切口手术的围手术期病历, 其中存在预防用抗菌药物使用疗程不合理共计57 频次, 且全部为超疗程使用。部分医生或部分患者出于对院内感染的担忧, 为“安全”、“保险”起见, 通常会在术后继续使用抗菌药物。比如普外科某患者, 7 月9 日行腹腔镜下直肠癌切除术, 预防用药为注射用磷酸左奥硝唑酯二钠和注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠, 在术后炎症指标无异常增高的情况下, 抗菌药物的医嘱执行了16 d。临床药师通过调查走访也发现个别医生由于工作繁忙, 存在未能及时停掉医嘱、导致超疗程使用抗菌药物的情况。为促进预防用抗菌药物的合理应用,临床药师连同医务处对相关科室医护人员开展围手术期合理预防用药培训, 并以考核的形式检查培训成果。将抗菌药物专项培训列入院内常规培训项目, 形成常态化工作。同时配合信息科建立信息系统停药提醒程序, 辅助医生合理预防用药。此外, 临床药师深入临床, 在院内相关科室、重点场所开展患者用药教育, 制作手术预防用药宣传单, 阐明滥用抗菌药物的危害及合理用药的重要性, 告知患者正确预防感染的重要性,解除患者不必要的担忧。通过以上措施的实施, 医院Ⅱ类切口手术围手术期抗菌药物的疗程不合理由干预前的57 频次下降至23 频次, 成效显著。

围手术期预防用抗菌药物通常建议术前使用, 使手术切口暴露时局部组织中已达到足以杀灭手术过程中入侵切口细菌的药物浓度[11]。《原则》推荐手术前0.5~1.0 h 内使用抗菌药物, 对于万古霉素或氟喹诺酮类等输注时间较长的药物, 则要求术前 1~2 h 开始给药[1]。然而, 临床药师通过调查研究发现, 在实际工作中经常存在未按正确的给药时机预防使用抗菌药物的情况。比如, 择期手术患者确定手术日期后, 医生会在手术前1 d 下医嘱, 护士手术当天执行医嘱时并未对预防用抗菌药物特殊对待, 对于接台手术患者, 由于手术具体时间存在不确定性, 很大的可能是手术前已经输注完毕, 抗菌药物的有效时间未能完整覆盖整个手术过程。对于首台手术患者, 有可能医嘱执行前已被手术室接走, 由于手术室等待区没有输液架、无专职医护人员监护等原因导致预防用抗菌药物只能术后使用, 失去了预防用药的目的。比如普外科某患者, 7 月25 日早8 点行腹腔镜下胆囊切除术, 当日术后12 点50 分给予注射用磷酸左奥硝唑酯二钠, 为术后用药。研究显示, 相较于术后给药, 术前给予抗菌药物的方式可以更有效预防手术切口感染、缩短住院时间、减少住院费用, 术后给药常因贻误时机而不能有效发挥预防感染的作用[12,13]。鉴于以上情况, 临床药师积极与护理部、手术室等部门沟通, 通过院内开展合理用药讲座的形式提高病区护士、手术室工作人员对围手术期预防用抗菌药物给药时机的重视程度, 合理安排手术患者的医嘱执行时间, 并在手术室等待区增加输液架、安排专职医护值守等方式解决实际困难, 保证患者在合适的给药时机使用抗菌药物。通过以上措施的实施, 医院的Ⅱ类切口手术围手术期抗菌药物的时机不合理由干预前的31 频次下降至10 频次, 降幅明显。

处方点评制度作为医院药事管理的重要组成部分,可以不断发现问题、反馈临床、改进问题, 能有效提升医院的合理用药水平[14], 而开展抗菌药物专项处方点评制度可以有效提升医院抗菌药物管理的科学化、规范化水平, 促进抗菌药物的合理使用[14-16]。然而,处方点评制度作为一种回顾性分析手段, 存在一定的滞后性, 发现问题不能及时、实时地干预[17], 而开展对在架病历的药学干预可以有效弥补这一缺点。在本研究中, 临床药师随机抽取了1 周内的132 份在架病历进行处方干预, 发现了其中81 项不合理项目, 及时与临床沟通反馈后, 不合理项目发生率由14.44%降至12.73%。由此可见, 开展包含在架病历在内的抗菌药物专项处方点评可以有效降低围手术期抗菌药物的不合理使用率。

综上所述, 经过临床药师干预, 本院的Ⅱ类切口手术围手术期预防用抗菌药物的使用情况有了大幅改进, 但仍存在一些不合理使用的现象, 需进一步加强院内抗菌药物管理, 促进合理用药。