双融合模式在“病理生理学”教学改革中的探索

廖宇宁 陆丽

[摘 要] “病理生理学”是以阐明疾病发生发展本质和规律为主要任務的一门连接基础医学和临床医学的桥梁学科,在医学生临床思维和科研思维的培养过程中扮演着重要角色。然而,当前的“病理生理学”教学模式已无法满足当今我国高等教育对医学生群体的培养目标。为提升“病理生理学”教学质量,探索了“教学与科研,基础与临床”双融合的全新教学改革模式。详细阐述这种新型教学模式,旨在为医学教育相关课程的改革和建设提供借鉴。

[关键词] 病理生理学;双融合模式;教学改革;医学教育

[中图分类号] G642.0[文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)08-0093-05

近年来,为满足教育部对医学人才培养质量的提升要求,全国医学院校针对各门医学相关课程陆续开展教学改革和课程建设工作,目前已取得一定的成效。对于医学专业基础课程而言,教学改革的主要问题在于如何突破传统的知识教育,推进能力教育;突破固化思维,引领创新思维和临床思维。

“病理生理学”是一门研究机体各种疾病发生发展内在规律的学科,其主要学科任务是从功能和代谢的角度揭示疾病的本质,是少数连接基础医学和临床医学的关键基础学科之一。掌握疾病的发生发展规律不仅可为临床诊断、治疗及药物研发提供理论依据,还可为疾病的预防提供重要的数据支撑。因此,“病理生理学”在基础医学教育中一直占据着重要地位。基于“病理生理学”兼具较强的理论性、前沿性和应用性等复杂学科特点,其所包含的知识和内容往往使学生感到综合性较强,难以理解。为加强学生对“病理生理学”的兴趣,提升“病理生理学”课程的教学质量,本教研室教学团队在多年的教学实践过程中积极钻研,逐渐摸索出一种适合广州医科大学师生的“教学与科研,基础与临床”双融合的教学改革模式。该模式推动了“病理生理学”的教学发展,将为其他医学相关课程的教学改革提供重要参考。

一、双融合模式的教学特征

为彻底改变传统医学专业基础课“重智育,轻德育”“重知识,轻能力”的授课现状,积极朝着具有“两性一度”的课程建设目标迈进,我校“病理生理学”教学团队根据自身学科任务,即从功能和代谢的角度研究疾病发生发展机制,揭示疾病的本质,提出“以基本概念为基础、以发生机制为重点、以研究进展为提升”的授课理念,在临床医学专业本科“病理生理学”的教学中,探索“教学与科研,基础与临床”双融合的全新教学改革模式。该模式基于以“创新教育”为核心、以“思政教育”为保障、以“精英教育”为目标的思路,对课程进行了重新整合和全面设计。双融合模式的教学特征主要体现在三个方面:一是建设高水平的教学团队,并始终将“党的领导”“广医人精神”和“南山风格”等作为主要的思政教育方向贯穿课堂;二是将基础知识和科学研究进行紧密结合,在讲授疾病病理生理领域的重点机制的同时,将最新进展和研究热点合理导入教学过程,培养学生的创新精神和科研思维;三是将基础知识和临床知识进行深度融合,以CBL法为中心开展教学,为学生今后临床学科的学习奠定坚实的理论基础。

(一)高水平教学团队的建设

建设高水平的教学团队,既是思想政治教育的必然要求,又是基础—科研和基础—临床双融合的基本前提和重要保障。我校“病理生理学”教学团队长期围绕“病理生理学”课程内容开展师资队伍建设,主要的建设方式有以下三条:(1)根据课程章节内容的需要重点引进具有较强相关学术背景的海内外高层次人才担任主讲教师;(2)利用学校的选派政策,根据课程内容派出青年教师在相关领域进行访学和深造,保证教师的学术思想不掉队;(3)根据课程内容和教学需要有计划地进行教学和科研、基础和临床教师的深入交流。此外,教研室定期组织教师对思想政治教育的导入进行精心设计,每个章节均适当穿插实际案例,讲好医学科学家的故事,传承爱国主义精神和优秀的医德医风。教师在授课内容中融入了自己对真、善、美的追求、理解和思考,将其转化为现实的教育效果,更容易被学生接受。

(二)教学—科研融合方式

课程主讲教师团队紧密围绕“病理生理学”课程内容开展科学研究:一是围绕基本的病理生理过程,如细胞死亡与疾病、肿瘤病因学与发病机制、应激反应、信号转导与疾病等相关领域开展科学研究工作,通过教师在课堂中的渗透加深学生对前沿知识的理解;二是围绕疾病的病理生理寻找具有原创性的共同发病规律。毋庸置疑,科学研究将帮助教师提升课程教学内容的深度和广度,及时更新学术观点,弥补教科书“落后五年”的短板。例如,在《细胞凋亡》章节中介绍“铁死亡”“细胞焦亡”等研究中的新发现和新观点;在《肝性脑病》章节中介绍“高胆红素血症与肝性脑病”“胆红素与神经退行性疾病”和“构建未来蛋白质修饰与疾病课程内容建设”等。此外,具有较深学术背景的教师参与备课听课,帮助非该课程研究领域的教师更好地把握该领域的研究进展,各展所长,互补所短,充分保持课程内容的新颖性、动态性和科学性。更重要的是,教师积极邀请本科生加入课题组开展科学研究,在增进学生对科学研究过程的了解的同时,提升学生对科学问题的感悟,培养学生的科研思维。

(三)基础—临床结合方式

双融合模式下的“病理生理学”课程彻底打破以教为主的传统模式,始终突出以学生为“主角”、教师为“导演”,开展小班立体式CBL(案例教学法)教学。教学团队根据课程的整体安排进行精心设计和挑选讨论案例后制定教案,通过小班教学、小组讨论和复合评分等多种方式,充分发挥学生的主观能动性。与此同时,教师应注重对学生思辨能力、创新思维和临床思维的培养。CBL共有3次课,每次课前5~7天分发病例,学生4人为一组自由结组,每个小组选出一名组长,且每次讨论课轮换组长。学生分组进行案例讨论,课上汇报,课后提交作业。学生在CBL中的表现是形成性评价的主要依据,CBL的成绩作为平时成绩,占总成绩的30%。CBL成绩取决于学生的课堂表现、PPT制作水准和课后作业等三方面。此外,我们通过基础学科与临床学科共建,加强疾病病理生理领域的师资队伍建设,通过我校学科共建的改革措施,“病理生理学”学科与临床对应的科室实施共建,充分展示了病理生理学“桥梁”学科的特点。参与共建的临床医学和基础医学教师共同编写案例,使CBL教学更为合理。

二、双融合模式教学改革的效果评估方式

在实施雙融合模式教学改革后,为进一步了解这种新型的教学模式在本科生“病理生理学”教学中的效果,明确该模式是否具有较好的实践价值,我们采用与学生座谈、问卷调查、形成性评价与考核成绩比较等多种形式进行了综合评价。

(一)与学生座谈

课程在学期中和学期末分别进行主讲教师与学生面对面座谈,帮助教学团队了解全新模式下教学过程中存在的具体问题,为将来双融合模式的优化提供有效数据。座谈教师选择担任2020级口腔医学专业的主要授课教师,期中座谈随机抽取10名学生,期末座谈的学生则在考试成绩为优秀、及格与不及格的群体中各选择5名进行深入面谈。在座谈问题上,提前设计一致的问题进行提问,尽可能得到客观的数据,从而正确评价此次教学改革的效果。通过座谈方式,可以让我们站在学生的角度认识双融合模式的优势和不足。

(二)问卷调查

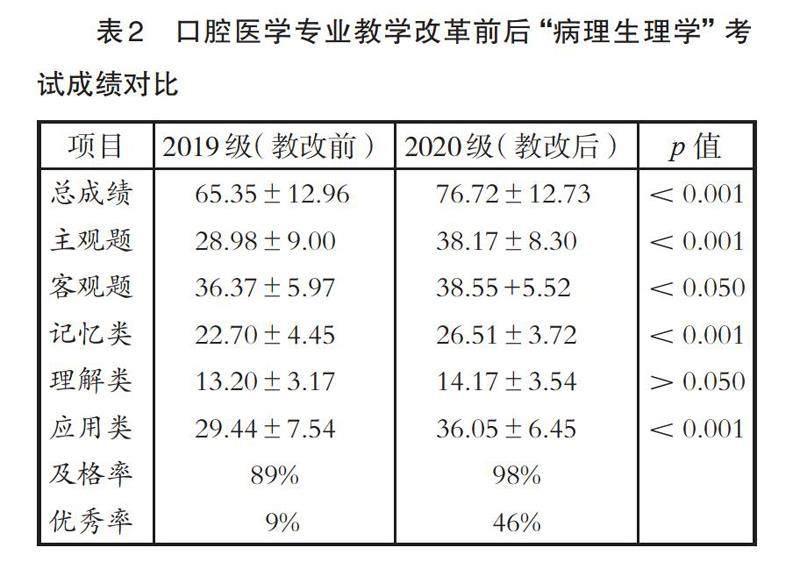

调查问卷由2020级口腔医学专业的授课教师共同设计,主要针对CBL教学后学生的满意度和学习效果,围绕学生的满意度、学习能力与兴趣、基础—临床融合、教学—科研融合等四个部分的问题组成。问卷调查在学生完成所有CBL教学内容后,由一名授课教师通过问卷星和超星学习通统一发放,并在两天内收回问卷。

(三)形成性评价

形成性评价主要通过CBL课程进行分析,平时成绩直接取决于学生三次CBL的平均得分。每名学生的CBL成绩则由作业评价、组长评价和教师评价三部分组成,其中,作业评价占50%,组长评价占20%,教师评价占30%。对于课堂表现较好或者积极参与提问和作答的学生,组长和教师可酌情加分。

(四)考核成绩比较

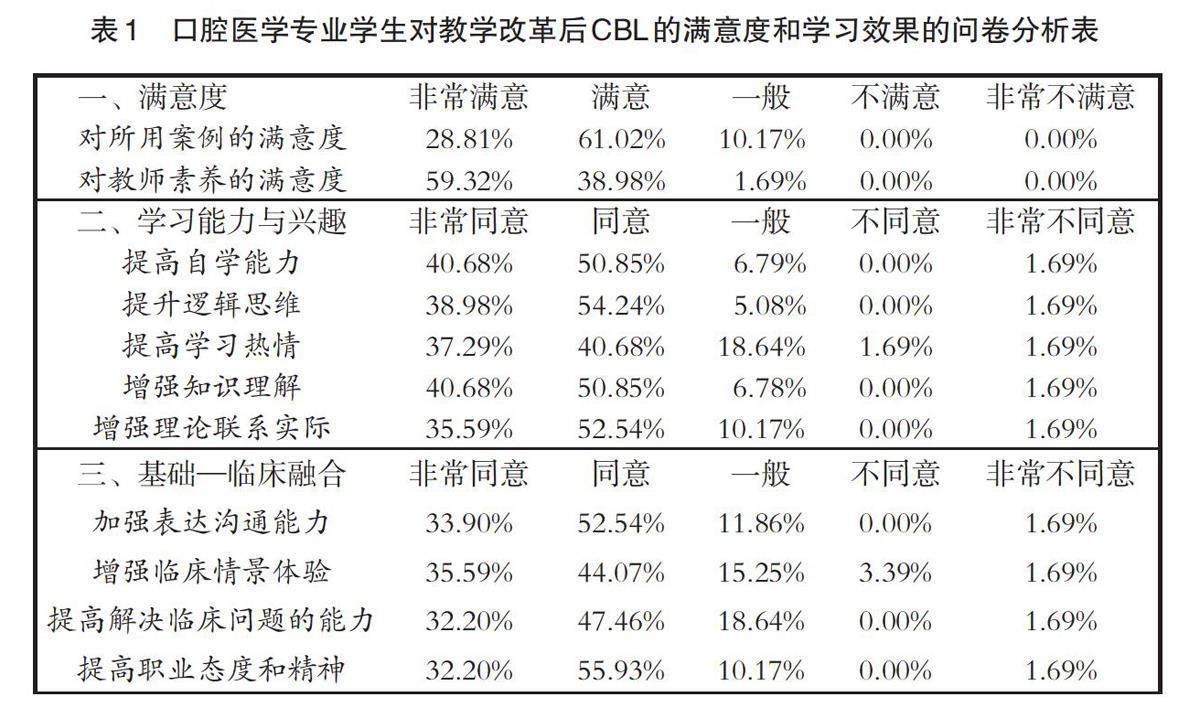

尽管学生的期末考试成绩提升不是“病理生理学”双融合模式教学改革的终极目标,但考试依旧是检验学生学习能力和学习效果的重要形式。因此,双融合模式短期内的考核仍然采取闭卷考试的形式,考试成绩占总评的70%。试卷由2020级口腔医学专业的授课教师共同设计,由高年资教师进行组卷和审核。试卷的题量和难度与2019级口腔医学专业的试卷一致,以确保纵向比较的客观性和科学性。试卷的主观题和客观题各占50%。

三、双融合模式的教学成果评价

(一)座谈结果

在完成教师与学生的座谈交流后,授课教师进行讨论,筛选和整合出学生在双融合模式教学改革下“病理生理学”学习中普遍存在及特殊存在的优势与不足。其中以下两点最值得关注:一是学生在双融合模式下的学习主动性和积极性普遍较高;二是学生已逐渐开始萌生了将来作为医务人员的自豪感、责任感和使命感。但双融合模式教学改革后,仍有一小部分学生感觉学习压力增大。这可能是教学改革后学生的自主学习能力要求提升与长期以来学生适应被动学习的矛盾所致,提示教师应给予这部分学生额外的关怀,帮助学生更好地适应从“被动”到“主动”学习过程的转变。

(二)问卷调查结果

本次调查问卷共发放65份,回收59份,有效问卷59份。问卷调查结果分析见表1。具体来说,2020级口腔医学专业的学生普遍对CBL使用的案例和授课教师的专业素养比较满意,间接体现了“病理生理学”高水平教学团队的建设成效。大部分学生认为CBL提高了他们的学习能力与兴趣,表现在自学能力、逻辑思维、学习热情、知识理解和理论联系实际的提升等方面。同时,学生普遍认同CBL可增加基础—临床融合,表现在学生表达沟通能力、临床情景体验感、解决临床问题能力和职业态度和精神的提高。此外,CBL增强了学生的科学探索精神、文献检索能力及团队协作精神,这些都是将来学生进行医学科学研究必备的素养。

(三)考核成绩对比

为了在一定程度上检验双融合模式下学生的短期学习状况和学习效果,我们将2020级口腔医学专业学生的考核成绩(双融合模式教学改革后)与2019级口腔医学专业学生的考核成绩(双融合模式教学改革前)进行纵向比较,两届学生的生源质量和试题质量无明显差异,对比分析结果见表2。具体来看,双融合模式教学改革后,学生的总成绩平均分提高了10分以上,及格率(60分以上)提高了9%,优秀率(85分以上)则提高了37%。在双融合模式教学改革后,学生的主观题和客观题的得分都有提升,但以主观题的提升为主。在知识目标分类层面上,学生在记忆类和应用类题目上的得分有显著提高,而在理解类题目上的得分无明显提高。综上分析可以得出初步结论:当前的双融合模式教学改革可明显提高学生学习的主动性及学生对知识的应用和转化能力,但可能由于“病理生理学”课程本身在某些疾病发生机制方面具有高度的复杂性,导致学生对这部分知识的理解和内化无法在短期内取得较好的突破。

四、问题与反思

事实上,教学团队在“病理生理学”本科课程实施双融合模式教学改革之前,借鉴了相关文献和其他教学单位的改革措施。其中,教学—科研融合和基础—临床融合两者作为单独的教学改革模式已有较为坚实的实践,且两种教学模式在本科教育中也取得了较好的效果[1-2]。双融合模式是我校“病理生理学”教学团队在线下课堂教学改革上的一次突破性尝试,尽管双融合模式具有较大的教学优势,但在实践过程中也存在一些问题。

首先,有学者认为,思政案例库和CBL案例库的建立能够明显提高教学效率和效果[3-4]。目前教学团队的案例教学主要分布在《水电、酸碱平衡紊乱》《休克和器官功能不全》等章节,而《缺氧》《应激》《DIC》和《缺血—再灌注损伤》等章节却未有涉及。因此,教学团队正在组织教师适当增加每章的思政案例和CBL案例。同时,将不断完善思想政治教育的相关题材库和CBL案例库,并根据时事政治和临床医学的发展及时更新资料。

其次,由于理论学时的缩短和线下教学学时的限制,教师无法在有限的课堂上将某些复杂的发病机制讲授清楚。而且在教学过程中,部分学生一听到发病机制就提不起精神,跟不上节奏。因此,教学团队将针对每章的难点,邀请擅长该领域的教师以生动形象的方式讲授,并录制视频。视频以微课的形式通过线上平台发布给学生,不仅可以打破课堂教学的时空限制,也能通过适当增加学习的趣味性,帮助学生在课后利用碎片化的时间加深对疾病发生机制的理解。这些线上的教学改革方式在我校其他医学相关课程中已开展得比较成熟[5-6],可为课程建设和优化提供较好的参考。通过线上线下相结合的方式,必将会使学生“病理生理学”的学习更加高效。

五、讨论

作为桥梁学科,“病理生理学”不仅在联系基础医学和临床医学学科之间发挥了关键作用,而且“病理生理学”本身具备的严谨性、开放性和探究性的学科特点[7-8],也是医学生日后在临床工作中判断复杂疾病进程的重要宝典。传统教学方法虽然在表面上“授予”学生充足的理论知识,但实则不利于培养学生的自主学习能力、创新精神和临床思维[9]。传统教学方法无法满足当今我国高等教育对医学生这一未来精英群体的培养目标[10]。教学团队在本科生“病理生理学”教育中探索的双融合模式可引导学生充分地发挥主观能动性,不仅表现在学生自学能力与学习兴趣的有效提升,还表现在学生的科研与临床思维得到合理启发。

本文论述的双融合教学模式是教学团队全体教师利用自身的教学智慧和经验,结合国家医学人才的培养要求和我校发展的实际情况开辟的全新教学模式。与一般的教学改革不同,双融合教学模式并不局限于教学方法和教学手段上的创新,本质上更是一种理念创新。在全体教师的共同努力下,我校“病理生理学”目前已成功入选广东省2021年一流本科课程(线下)。我们将以此次教学改革为契机,更好地完成“病理生理学”的教学任务和人才培养目标,并在实践中进行不断的优化和推广,希望能为其他院校相关课程的教学改革提供参考和借鉴。

参考文献

[1]刘廷华,李平,余万林.教学科研融合在本科教学中的探索[J].教育教学论坛,2018(20):174-175.

[2]葛振英,陈明亮,王余银,等.基础-临床融合课程在基础医学教学中的探索[J].基础医学教育,2022,24(5):337-340.

[3]隆娟,温臣婷,王茜.临床医学专业课程思政教学案例库建设的思考[J].中华医学教育杂志,2022,42(1):

16-19.

[4]李娟,李淑蓉,张录顺,等.医学影像学专业病理学CBL教学案例库的建设与应用[J].中华医学教育探索杂志,2020,19(5):543-546.

[5]许小洋,彭妙茹,陈焰炫,等.基于MOOC与虚拟仿真实验的线上机能实验教學[J].基础医学教育,2020,22(7):503-505.

[6]刘嘉欣,陈戏墨,柯家海,等.新型冠状病毒肺炎疫情期间广州医科大学在线教学平台应用调查[J].中华医学教育杂志,2021,41(11):999-1003.

[7]蒋丽丽.多种教学法综合应用推动病理生理学教学改革[J].基础医学教育,2017,19(1):32-35.

[8]李利生,徐敬东,谢燕,等.医学生理学与病理生理学学科发展的回归与重生[J].基础医学教育,2013,15(11):979-981.

[9]舒放,郭伟.改革传统医学教育模式培养高素质“应用型”人才的研究进展[J].中国医药导报,2012,9(29):145-146+148.

[10]徐薇薇,刘晖,张勤.医学精英教育的探索与实践[J].高校医学教学研究(电子版),2020,10(4):3-7.

Exploration of Double Integration Mode in the Teaching Reform of Pathophysiology

LIAO Yu-ning, LU Li

(School of Basic Medical Sciences, Guangzhou Medical University,

Guangzhou, Guangdong 511436, China)

Abstract: Pathophysiology is a “bridge discipline” connecting basic medicine and clinical medicine with the main task of clarifying the nature and laws of disease occurrence and development. It plays an important role in the cultivation process of medical students clinical thinking and scientific research thinking. However, the current teaching mode of Pathophysiology cannot meet the training objectives of the medical students, the future elite group, in Chinese universities. In order to improve the teaching quality of pathophysiology, we have explored a new teaching reform mode integrating “teaching and scientific research, basic and clinical practice”. This paper expounds this new teaching mode in detail, which aims to provide reference for the construction of medical education related courses.

Key words: Pathophysiology; double integration mode; teaching reform; medical education