李一凡逛山记

欧阳诗蕾

图/本刊记者 大食

黑猪与熊猫

秦岭像画在中国大地上的一横,切开了中国的南与北。北麓在北方,陡峭深林里藏着庙宇。南麓在南方,缓坡延绵散落着农村。李一凡在2023年8月到秦岭逛了一个月,这年10月又来逛山,和他的助手一起,想拍纪录片。

“拍道士啊?”同行一听他去终南山,总这么问。

上世纪八九十年代,一位美国人到秦岭北麓的终南山寻访上百位隐士,并成书《空谷幽兰》,二十多年后重访时被拍成同名纪录片。“但我对那不是特感兴趣啊,太容易‘看到了。”58岁的李一凡对我说。他更想去看的是秦岭的日常。

这位艺术家、导演的上一部纪录片是2019年的《杀马特我爱你》,拍摄一群以夸张发型出名的东莞工人,他也做社会性艺术,曾调研北京五环到六环之间的40个城中村,关注的题材常常包含城乡关系。

他钻进了秦岭南麓的农村,请村民带着他逛。正逢农时,村民说好领着逛山要收两百块钱,逛山时一路逛一路聊。新冠疫情期间,秦岭有了新的隐居客:一位在陕西城市工厂受过情伤的青年回村养羊,羊在树下放,人坐屋里酗酒。一位在南方都市多年的人回村养黑猪,想在村里复刻文创园风格的农家乐“我在秦岭很想你”。这几年来秦岭的外地研学团也变多了,有时会看见一群中小学生哄抢林中的熊猫粪。

逛山的过程中,李一凡和村民越聊越熟,最后五个小时逛完,村民收钱后,又硬塞回几壶土特产蜂蜜当回报。

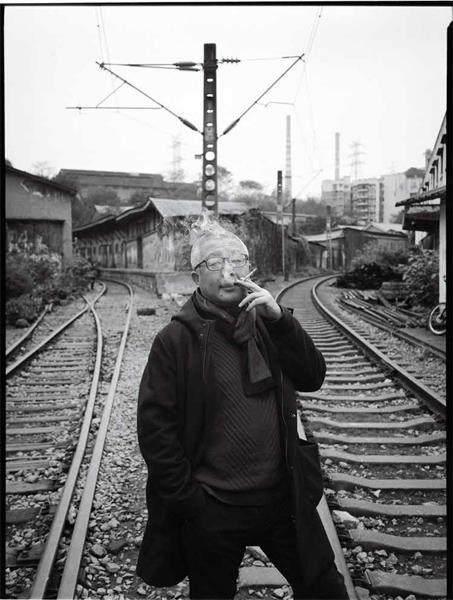

我第一次见李一凡时,就感受到他对日常生活的信任。他是个天生的交谈者,知识面广又幽默从容,那张总显得有点眼神散光的和善圆脸能松懈对方的警惕,他正像筛子似的滤着信息。那是在某书店2023年的一场跨年活动上,李一凡是嘉宾,简单开场后,他就把话头递给了满屋参加活动的人。当人们谈论的内容从实际生活转为网络理论,他耐心耗尽的时候,就出去抽烟,抽完一两根,再回来继续当嘉宾。

到秦岭时,他先逛山,遇到看不懂的新变化,就打电话问乡村建设专家——这些他因做艺术项目和拍纪录片而慢慢熟悉的人,“为什么涌入城市后又要回来农村,为什么一段段农村史是断裂的?”电话那头给解释,或一起讨论。他真正想在片子里讲的是“话语”,“政策的话语在落地的过程中是怎么变形的?知识分子的话语和在地的人能不能有情感共鸣,知识在这个年代还起作用吗?”

“我也不知道,我们就去看看。”他说。

2023年我因一篇报道而周边采访李一凡时,他说到新一代创作者的向内创作趋势——退回原生家庭、退回自我凝视,“现在的年轻人对世界已经不感兴趣了吗?”一年过去,他自己倒是依然过着四处逛山创作的生活,去了陕西、北京、贵州、广东、天津等地,拍摄两个纪录片,进行几个艺术项目,准备2024年秋天的北京个展。他对中国农村及中国现代性的观察始于1990年代后期,直到2002年三峡库区第一次爆破拆除县城,他才开始真正创作。

对李一凡,北京师范大学文学院副教授符鹏曾跟我谈到自己的好奇。“他最近在拍什么呢?”几年前,符鹏被本校艺术学院请去开了一场《杀马特我爱你》的讲座,他认为这份视觉文本改變的是社会的认知视野。“李一凡是一个艺术家,是四川美院油画系的老师,他在艺术工作上的思考不仅包含对现实本身的思考,而且包含对整个中国当代艺术可能性和限度的思考。”符鹏在讲座上说。

但台下有符鹏没有注意到的争执:如何观看此刻身处的现实,艺术和现实应该是什么关系?学生甲建议乙,想看更详细的工人故事就自己去工厂做田野调查,学生乙觉得甲在低估艺术的内容价值。这场争执最终收尾在一句语气隐忍的嘟囔——“到底是谁在看不起李一凡?”

观看之道

重庆黄桷坪坐落在长江的上游,是四川美术学院老校区所在地,也是李一凡的码头,每年无论去多少地方逛山,他最后还是会回到这里。他的家像一个小型展厅,有他的纪录片剧照、逛山带回的器物,还有朋友和学生的画、雕塑,常有人带着在做的纪录片和艺术项目来黄桷坪找他寻求建议。

桌上放着一张他的摄影。每逢学校年展,他就交一幅本年随手拍的照片,取名《无题》,这来自朋友、前川美同事、画家杨述的建议。得知他尊敬的这位画家在校内评教授的“经历”后,他自2006年入校至今没评过一次职称。

58岁,临近退休,李一凡依然是讲师。

在川美油画系的影像课课堂上,讲师李一凡总是从“观看”讲起,艺术史的每一次视觉发现,都伴随着人类的认知变化,“小孔成像之后,近大远小的透视结构就有了。没有光谱的发现,是不会有印象派的。变形跟视觉心理学的发展有关系。”塞尚为什么是现代艺术之父?从塞尚开始,视觉心理就认同了心与眼的分离。杜尚的小便池《泉》是在做什么?“在观看上,杜尚明确了一件事,就是语境。”

“一切意义只在语境中产生。”他说。

朋友、画家、原川美油画系主任李强也常来听课。李强觉得,李一凡早期的纪录片在形式上太强调客观性,就像早年时这个人如榔头般坚硬,但在杀马特的片子里,他变得像水,“整个片子非常克制,但形式上做什么都可以。”

“他不是从‘效果来看画,他说的是认知,还有常识,但我们的学校教育往往就缺乏常识。”这位画家看《杀马特我爱你》时,惊讶于视觉的“精明”。在两个多小时的纪录片里,火星文、土味照片、QQ截图和竖屏、横屏视频不断插入,“不停乱翻,视觉上不断地打搅你,但是你没觉得眼睛炸。那种舒服,是特别难的。虽然《杀马特》放到今天的现场是很鲜活的东西,但是里面流露出经典主义的气息。”

教书的这些年,李强见到越来越多“正确的画”,“很多时候都不到创作层面,而是常识问题。‘正确就是大家的经验来自美术史,找不到任何缺点来说。唯一就是没有自我,自我很弱。”

事实上,李一凡告诉我,在青年时期,他也经历过漫长的游荡期,那是一段长时间“看不到东西”的阶段,把艺术当借口四处逛,创作也是到了三十多岁才开始。“之前做一个知识分子也好,或者做一个学生也好,大部分时候是看不到东西的。”他说。

1980年代末的一个秋天,23岁的学生李一凡经历着精神意义的崩溃,把自己丢进西南农村游荡了八九个月,走到一处村庄,见到山峰下的河流闪动着妖媚的绿色,这里没有知识的痕迹,也没有折磨人的意义,他觉得到了世外桃源,“好浪漫啊!”

进入农村和县城的语境

李一凡的逛山是从16岁开始的,他一直觉得自己是个嬉皮士。

1982年,他进入四川美术学院附中读书时,川美正以“伤痕美术”“乡土绘画”闻名全国,学校常拉着学生去川西黔东南的农村采风。十几岁的学生们浩浩荡荡走在西南的农村,拿个小相机,带个速写本,背点衣服,一逛就是一个多月。有次同学们坐火车回重庆,全车厢的人都在躲,这才知道被当叫花子了。

他少年时,黄桷坪有重庆最大的货运码头,也有四川美术学院。茶馆里,棒棒们说借钱说讨生活,学生们聊摇滚乐聊电影聊艺术。这份成长经历在他的讲述中总以一种恣意自由的样貌出现,当他再次平顺地说起40年前遇到的棒棒时,我忍不住问,“但你感觉不到他们的贫穷和背后的痛苦?”

“感觉不到,”他几秒后再次确认,“那时候确实感觉不到。”

他出生在一个知识分子家庭,母亲是四川美术学院的老师。1970年代末,他上初中时读的是从母亲这儿获得的美国小说《第二十二条军规》和每年的外国文学索引合订集。1980年代初,进附中后要逛山,家里便给他准备好一百多块钱的相机。

1986年,他去北京的中央戏剧学院读编剧系,遇上1985年以来的知识换代,大量外国哲学、文学、社科书籍涌进国内,很多老师看书还没有学生快。那一代中国年轻人要回答“我是谁”的问题。

2015年3月,李一凡在皮村“工友之家”举行的“六环比五环多一环”项目讨论会上发言。图/受访者提供 摄影/葛非

毕业后,他来到1990年代全国经济潮头的广州,接受了分配给自己的广州某文化事业单位的闲职。一出广州火车站,看到高架桥下全是躺着的人,这些来广州找机会的人目测绵延近一公里,“太牛逼了!”这是一种全新的震撼。那时候他觉得,全世界“最牛逼的事”就是搞个老式雕花架子床,放在广州火车站的大桥下躺着。

1995年底,带着在广州下海赚的钱回重庆后,李一凡也不着急创作,他对农村好奇,与在西南农业大学教书的弟弟研究农村,订了《中国南方果树》杂志,进村请教耕地和养猪问题,想包一个山头。那是在20世纪末,许多朋友挣了钱,下海开公司、搞影视或者成为画好卖的艺术家。他像个榔头,朋友们吃饭喝酒时,他会忽然如临大敌地谈“现代性的代价”,“接下来会出问题的啊!”

“赚钱不好吗?”朋友劝他,不要这么偏激,“这么开放的时代,什么都有了。”

2002年1月,重庆市奉节县成为三峡蓄水爆破的第一站,整座老城将在三百多天后被彻底拆除,两百多家新闻媒体和许多中外创作者涌入奉节。李一凡马上结束手头的报纸工作,与鄢雨一起带着摄像机进入奉节。他至今仍感到离奇的是,最初几天他们拍的是“千年诗城”,很多媒体也都是这么干的,他们揣着摄像机在县城里找一千多年前的李白,眼前的奉节人则都为房子吵翻了。

“我們讲诗城、诗意,但老百姓烦死那个地方了,那里没有任何公共投入。”他遇到的当地人里没有不愿意搬的,毕竟新县城的水电道路条件好得多。

人们陆续往新城涌。他们纷纷登记房屋产权,准备搬去新城过新生活,这也是中国21世纪初城镇化大潮的一角,但城镇化新阶段又暴露出了更早阶段的问题。“房产最混乱的人就是1980年代从农村搬来县城的人,80年代从村进县有了家,现在又要拆了,告诉你这不算(你的房产)。”

长江水位继续上涨,到170米时,整个县城都将被淹没。每天早上从招待所下楼,李一凡都路过一个算命先生,后者有个电子风水方向盘,每天帮他免费“叮”一下,用重庆话喊,“李老师诶,今儿去东北方向嘛,那头有得拍。”

一个中国县城在大地上彻底拆除,会经历什么?三百多天里,因为磁带贵,每天只拍半个多小时的素材,大多时候李一凡都跟着村民们一起跑,常有突发情况。其间他回过两次重庆,什么也不想跟人说。早年他去那么多农村和县城,像翻书一样看,像画画一样看,这一次“你真的去看了,跟他们一起跑了,跟他们一起带情绪,你也掉进去了”。

2002年11月,奉节最后一次大规模爆破,800公斤炸药,18声巨响。李一凡在这场爆破后依然逗留了几天,老城已经是一片废墟。长江水灌进来,成为中国新的景观。

“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”

——唐 李白 《早发白帝城》

纪录片叫《淹没》,片子开头引用了李白在奉节写下的这首诗。2005年《淹没》在第55届柏林国际电影节上映。当它获得多项国际电影节奖项的时候,李一凡39岁,早已过了会因为奖项而重新全面评估个人才华的年纪,但觉得“这个事情可以干”。“后来,奉节就成了我理解中国基层社会的语境,也成了我认知的底色。”

为什么不跨过那条水沟?

广州,青年艺术家刘伟伟劝我不要再写“这些老艺术家”。“去看看工厂正在发生什么,杀马特早就消失了。”他建议我,直接去工厂,去其他现场。最近他在深圳的工厂做艺术项目,偶尔打螺丝,但打一会人就受不了,又躲回摄像机后面。

当他认识李一凡时,李一凡已经是中年人了,拍了纪录片《淹没》、《乡村档案:龙王村2006影像文件》。他们最早的合作,是李一凡在2010年开始的“外省青年”项目,展览现场是黄桷坪的街头巷尾,地上铺一张桌布就可以办展。

再合作就到了2014年,李一凡问,要不要来做个城中村项目,刘伟伟马上答应。李一凡与二楼出版机构发起 “六环比五环多一环”艺术调查项目,邀请40个艺术家,调查北京五环六环之间40个村庄的居住情况,有些地方实际人数比户籍人数膨胀了近10倍之多,有些地方污水横流、环境非常脏,那也是北京雾霾污染最严重的时候——实际上,有相当多艺术家住在其中的宋庄、黑桥、费家村,这里曾诞生大量艺术项目,只是与当地居民无关。

刘伟伟对北四村的一堵墙很困惑,每天赶早高峰时,临近四个村的人需要额外付出二十多分钟的步程来绕开这堵地铁站附近的墙,他调查了这堵墙与街道村委之间的关系,试图搞清楚这种限制背后的逻辑。

李一凡拍摄纪录片《 乡村档案》。图/受访者提供

被石节子村村民推选为“荣誉村长”的艺术家靳勒对厕所很感兴趣,来到大兴区西芦城村调查了441个厕所,其中只有8个公厕,村里很多人找不到公厕又进不去私厕,这些室外私人厕所都挂着锁,门上写着很多脏话。

也有艺术家大老远地赶来,原本的想法和计划都很好,待了三天,实在受不了周边的垃圾堆和厕所,又回去了。

8个多月的线上直播更新中,这场活动从艺术文化领域扩散出去,在媒体的跟进报道中成了社会话题,不仅北京四环里的人看到了,连发起人之一满宇在湖南某县委任職的三姨也来问他,北京怎么可能还有这样的地方?

2015年,深港城市\建筑双城双年展(以下简称“深双”)将“六环比五环多一环”作为城市建设的重点艺术项目在沙龙上探讨。李一凡展现的更多是不理解,“当下的问题、今天正在发生的现实应该和我们的艺术有关系。今天整个圈子更流行的是,以一种纯粹的语言学的方式,从一种景观化或符号化的历史中找东西。所以我们会看到,住在水沟东边的艺术家从来没有去过水沟西边。”这股底气或许来自这些年在现实变动中不断肉身入场的经历,“为什么不跨过那条水沟?”

2017年“深双”期间,李一凡到深圳白石洲做城中村项目时,终于有人联系到早前他看到的杀马特教父罗福兴,他马上赶到东莞市石排镇去见罗。

那时杀马特已经消失得差不多了。这个群体经历了2008年前后的辉煌——彩色爆炸头、火星文、各类家族盛大的时期,又在2013年成为“反三俗”和网络清洗的标靶,然后在接下来的网络围剿中退出公众视野,留下一个三俗亚文化的网络遗迹。在当面采访67位、网络采访11位杀马特之后,李一凡觉得看杀马特不需要看头发,身体已经能说明一切,“身体非常疲累,又要对生活充满阳光,强颜欢笑。”

很多人以为李一凡会拍一个带着反叛张扬先锋气质的杀马特故事,“可是没有精彩的杀马特,只有生命极其贫乏的杀马特。”

两年多的时间,李一凡和罗福兴、合作者乌鸦一起去找曾经的杀马特,去深圳、广州、中山、重庆、贵阳、黔东南州、黔西南州、毕节、昆明、曲靖及红河州等地。不少地方李一凡以前逛山时都来过,大多杀马特都曾是农村留守儿童。李一凡到那些村庄采访时,会重新想自己在1990年代到处逛山的经历,以及当时在村里遇到的那些小孩,杀马特们在那时也是差不多的年纪,“会不会是他们?”

他想拍摄工厂的情况,但他无法进入工厂,便通过购买手机视频的方式,收集了915段工厂流水线及工人生活的录像,用这些录像呈现杀马特的工作环境。

作为一个20年后还在念叨《淹没》某处剪辑有问题、对内容有高度掌控力的创作者,李一凡面对近百位杀马特时,最大幅度地让出了叙述权,让杀马特讲自己的故事。刘伟伟认为,《淹没》《乡村档案》尽管贴近现场,但都是一个知识分子拿着长焦镜头分析转型中国的现代性问题,“但是20年后,在中国复杂现场的变化中,你的知识、经验,你的目的性、预判式、计划性的东西都失效了,启蒙理想与宏观叙事的逻辑已经崩坍,还能干什么?我觉得他把视线转向杀马特,包括选择的剪辑方式,都是自然的结果。”

2019年12月,纪录片《杀马特我爱你》在广州时代美术馆上映。同时,在展览现场,400部二手手机播放着工人们自己拍下的工厂生产场景。这部作品在后来的传播中几乎成了一个文化事件。

2024年4月,我在B站再看这部片子时打开了弹幕,从许多弹幕能看出留言者的年纪,很多人在初中时看着杀马特兴起,在高中大学时旁观了对杀马特的网暴。影片中杀马特讲自己故事的时候,弹幕也回忆着当年自己的观察和越南洗剪吹及短视频恶搞,加入了更多的视角、细节和背景。在屏幕内外,工人和观众一起重新注解了整个杀马特的故事。

看《杀马特》时,刘伟伟能感受到身体的某种疼痛,这来自他从小在山东农村的成长经验,“但片子大多依靠访谈,访谈是一个安全、可控的现场,跟真正的更具表达力和生命力的现场依然隔了一层。”他觉得片子的缺憾在于没有拍到还在流水线工作的工人。

“今天的创作者很难再去捕捉到真正的公共事件,这也是今天知识分子的困境。如果你要写李一凡,你应该写他的失落。”刘伟伟说。许多人告诉我,这是李一凡最喜欢的学生,一个好的学生也许是老师最激烈的审视者和批判者,“甚至他自己都意识不到这股失落。”

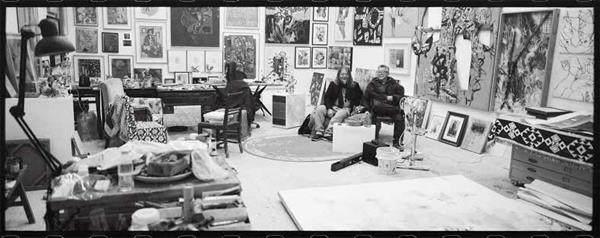

李一凡( 右) 和杨述在杨的工作室。图/本刊记者 大食

北碚的浮士德

因为要建新的艺术园区,黄桷坪的很多建筑调整了租金,以前以较低价格租给艺术家的工作室要被征回。年前,画家杨述非盈利的“器空间”搬到了重庆郊区的北碚,到了一个玻璃厂的楼上。李一凡的工作室也要搬来北碚了。

器空间又有新的展览。这些年,杨述卖画的钱投入了很多在器空间。这里像飞地一样吸引了许多国外的优秀艺术家过来做驻地计划。我到的这天,这儿陆陆续续来人,有驻留的艺术家、好几拨杨述的学生,最后凑成了一大桌子的晚饭。器空间成了这群人的码头,每次展览开幕都是李一凡和朋友们相聚的时刻。

杨述是李一凡相当尊重的同学、朋友。1980年代末的现代艺术大展上,二十岁出头的杨述就带着自己的画参展了,他从川美附中就开始画画,1980年代末从川美油画系毕业后留校任教,在退休的前几年辞职,但仍一直画画,前几年才说,“画了这么多年,终于把画给画坏了。”

“他一直对抗的是学院教育体制。杨述在这里,器空间在这里,也许这是我这么多年能在重庆待住的原因之一。”李一凡说。

2023年,李一凡在做的另一个纪录片是《浮士德》,浮士德和魔鬼打了一个赌,不要上帝,不要宗教,要自我定义。他在2010年参与组织的社会性艺术“外省青年”上提出了“自我定义”,那也是他做社会性艺术的开始,这些年他在很多朋友身上看到了自我定义的影响。年前结束一个拍摄回重庆的高铁上,他突然想到这个问题还有后半句:如果自我定义,会不会失去灵魂?

人过了五十,同龄人的变化是巨大的。那些二十多岁时才华翩翩、心高气傲的年轻人,“当了几十年官后,写的诗简直惨不忍睹,还完全不自知。”他对现在的年轻人也有疑惑,但自己对学生讲得越来越少,“不知道这样对他们好还是不好。”他读到我去年周边采访他的那篇成稿也有些不平静,“我还觉得自己是个青年人,原来在人家眼中已经是老朽了。”

他不再是那个榔头一样的、有抵抗之姿的年轻人,而成了某种有话语权的人,他的所有行为都会在这个位置上被重新观看。

跟他一起做社会性艺术的同龄朋友觉得他妥协得太多,但一起做事的年轻人又对我抱怨他不肯让步的原则太多。一位在2000年说他太过激进的人,如今指责他过于保守。“我觉得我关注的东西、做的事情,这些年一直没有什么变化吧。”他说。

对方也点头,但,“世界在变啊。”

年前结束了秦岭纪录片的阶段性拍摄后,李一凡乘早上5点的飞机到上海的龙美术馆,为朋友李强的画布展,两个人吵了起来。李一凡觉得那四幅新画应该再等等,但李强特别喜欢这四幅新画,两个人用重庆话吵到整个美术馆的人都害怕,李一凡血压蹿升到要吃高血压药,还在说“这几张不能放!”李强也相当火大,“这是我的展!”但最后还是去掉了。

最近他们回忆在学校做教育的那些事,才发现得罪了不少人。几年前为学校策划的几场重要展览中,他们在选画时坚决撤下了一批画,画的背后都有一些响亮的名字,当时谁来劝他们也不听。“当时就跟疯子一样完全没意识,但只要有这种杂念可能就妥协了,或者你不妥协,但知道得罪人,也会很痛苦,所以我们最后觉得这种事情只有我们疯子才能干。”李强坐在川美的工作室里一本正经地分析,前几年他辞去油画系主任的工作,只保留了教师身份。

“不是这些事过去了就没意义了,我到最后一刻想起这件事我都能笑着离开,反正我敢保证我这辈子绝对含笑而去!”李强脱口而出时,旁边的李一凡也被震得一愣,转而愉悦地对我说,“这就是好浪漫啊。”

在他们在川美的学生时代,画画的唯一出路就是入选全国美展,第一步是先在学校选画,从美院附中学生到二级教授的画都放在一起选,获选的人会得到画布和颜料。李一凡后来采访当时的川美院长龙实,那时刷掉自己老师和师兄的画,选附中学生的画,好交代吗?“他说没想过,只选好的,‘师生平等,创作自由。”

“小时候经历的那些东西写的是人的系统,后面都是软件。”李一凡说。后来无论身处什么样的现实,选择哪一种艺术形式,“还是小时候那几个字,摆事实,讲道理。”这是一切的基础和前提。

依然杀马特

2024年3月下旬,我跟着李一凡逛东莞工厂。他从重庆开车过来,去看东莞工厂拍短剧的工人,他在网上看了很多东莞制造业受外贸影响的新闻和资讯,想来工厂亲眼看一看。

到东莞的晚上,罗福兴带李一凡见了他新认识的中产朋友。罗福兴已经转型成短视频博主,每期做一个新的杀马特造型发视频。广东有着漫长的回南天,小雨的东莞夜晚街头空空荡荡,几位以前的杀马特聚在“名流”理发店,店里不再主打杀马特发型,只有开着大奔穿着睡衣的中老年人来理发。

“我觉得,最有意思的是李一凡把杀马特的尾巴摸到了,再晚一年鬼才见得到。”已经变成视频博主的罗福兴说,他最近在研究转型,讲中产笑话。

尽管李一凡作品中的许多东西都已經消失,东莞街头见不到杀马特的痕迹,北京那些村子已经清退了一大批人,《淹没》里的场景已经沉入长江水下——“在奉节码头边,一个人小步跳舞悠悠转着,长长的镜头跟着他。”当我在离开的车上,开始抒情地掰扯《淹没》中这个动人的场景时,李一凡等我把话说完,和气地微笑,“那是在练气功。”

“县里很多人都在练气功。”他一边开车一边继续补充1990年代全国大练气功的盛况,奉节作为西南县城也卷入其中。他用舒缓的语调,把这个镜头放回它应有的语境。这天刚过零点,李一凡接下来还要去深圳继续逛工厂。

他准备把2024年秋天的新展览取名为“犹在镜中”(圣经中的概念),也是这些年做艺术和做项目的感受。他给出一个观看的视角,“你在黄昏的时候透过窗户看夕阳,你看见了夕阳,也见到了自己。不断地向内看,也不断地向外看。”