庞余亮:做文学的老顽童

谢晓

2024年3月,庞余亮已年满57岁。他却笑称自己是个老顽童,“时间对我来说一点感觉都没有。我会忘记一切。”这个出生在汪曾祺老家江苏高邮附近的家中老十,被贫困农家扔出去又捡回来的生命,曾经在童年的饥饿与青春的孤独里困顿了许久,最终用文学重塑并治愈了自我。

“《半个父亲在疼》为中国当代文学贡献了一个独特的父亲形象。”散文家黑陶这么评价庞余亮的散文集。“小先生”三部曲这三部散文集则帮庞余亮完成了一个阶段性的文学梦。2023年,当他写完了三部曲的收官之作《小糊涂》 (2024年1月出版)时,他对我说,“写作,我会为她付出一辈子。”杨绛曾说:“优于别人,并不高贵,真正的高贵应该是优于过去的自己。”庞余亮深以为然,“你看我这40年的写作是不是一天比一天高贵?”

“小糊涂”版《血的再版》

2023年8月9日晚,在书房的地板上睡了整整一个暑假的庞余亮回到了卧室。“小先生”三部曲之《小糊涂》终于收官了。“我永远记得这一天。为什么?我的文学理想也算告一阶段了。”

为了这本他多年想写的书,这个夏天,他的睡眠没有一个是完整的。任记忆中大雪覆盖多年的经历、童年睡在黄泥瓮里的细节汹涌而来,想到一点,他就立马爬起身去电脑上记下来。“对我来说它是收官作品,而且是实现我理想的一个作品,我就要写得慢,写得挑剔。”为《小糊涂》收集的素材,实际上是现在呈现出来的三倍。庞余亮慢慢剪裁、构思,并重新理解往事。

黄泥瓮是书中的主角之一,为了写好它,庞余亮花了一周时间搜索枯肠,要怎样形象地描述黄泥瓮的形状和体积呢?那一刻,他真希望自己拥有ChatGPT的人工智能,通过他的记忆可以准确地画出来。时间一天一天过去,他没有画出来,但终于写出来了。

“那個呆在黄泥瓮的经历对我来说,很像我看世界的藏身的地方,所以我也有意识地把我这五十多年的人生哲学写了进去。”《小糊涂》里,作者仿佛重返童年,用一个孩童天真善良的眼光打量这个世界:

“犟孩子抬头看了看天,天上有几朵无事可做的云。没有神仙。如果有个神仙来到他的面前,如果神仙对着他手中的泥狗子吹上一口仙气。”

这一次,庞余亮从叙述风格到人生感悟都“比以前写得更加自由了”,就像他一直渴望自己在水中畅游一样。“自由也是我们散文写作者最想追求的境界。”

《小糊涂》里,他从泥狗子联想到斑点狗,再自嘲人生的境遇:

“那年赖在院子里被雨淋的那个犟孩子更像一只斑点狗呢。

斑点狗,斑点狗。

再后来,无论遇到多糟糕的事,犟孩子只要想到他曾经做过斑点狗,他的心情就会莫名其妙地好转起来。

从饿孩子他会想到蜷曲的蛋,再想到失眠的人:

“睡在空泥瓮里的饿孩子,他总是睡不着。

他把自己蜷曲成一颗蛋的模样。

还是睡不着。

这世上,有许多失眠的蛋。”

“我从来不往狠处写。因为越狠,力量绷得越紧。你温和一点,它反而会有弹性。我希望我的文字是有弹性的。”

诗人孙昕晨曾这样评价庞余亮的作品,“他的作品里有种清澈的力量,而且是一种美学。不是有句歌词说哭过的眼睛看世界更清楚吗?余亮的作品就有这种净化的力量。”

不论是《半个父亲在疼》里暴力的父亲,还是“小先生”三部曲里清苦又孤寂的童年生活,汇聚到庞余亮的笔下,就像经过了时光的淘洗般呈现出另一种文学质地:清新、明亮又美好。

“中年之后,我们的心里话,可能唯一能倾诉的就是妈妈,我也想通过这本书,跟母亲说说话。”《小糊涂》里有一篇《哑巴棉桃》,作者写到帮母亲剥僵棉桃的经历,对母亲的深沉爱意在字里行间汩汩流淌:

“‘最后一袋。母亲说,‘真的是最后一袋。

随后,母亲说了一句诅咒自己的话,意思是如果不是最后一袋她就是什么什么。

他听得清清楚楚。

他的指头疼了起来,不只是四根手指头,十根指头都疼了起来。接着是全身都疼了起来。”

2024年的庞余亮已经与天堂里的父亲分别了30年,与母亲分别了21年。此时的他既是鲁奖作家、靖江当地的政协副主席,也是1岁多孙儿的外公。在写《小糊涂》时,他想起了母亲在他年幼时曾说过的一句话,生他太晚,父母将来既得不到他的“济”,他也得不到父母的“济”。那时他不以为然。时隔多年,已经成名成家的庞余亮想争辩、反驳,却空余“子欲养而亲不待”的无力与苍凉。

写到结尾处,他忽然顿住,忆起自己第一次读到洛夫的长诗《血的再版》时内心的震撼,600行的诗句,那年才16岁的他流着清涕在寒冬里抄了两天两夜:

“母亲/我忍住不哭/我紧紧抓起一把泥土/我知道,此刻/你已在我的掌心了/且渐渐渗入我的脉管/我的脊骨/我忍住不哭/独自藏身在书房中/沉静地/坐着看落日从窗口蹑足走过……”

思母情切,庞余亮决定写下自己的《血的再版》——《报母亲大人书》。他边写边哭,想忍住,可眼泪止不住地流下来,他独自藏身在书房中,在心中呼喊着母亲的名字:

“妈妈,月光下喊你一声/老屋的瓦就落地一片/生活分崩离析/记忆无比清醒……因你收容过的九个月/我已是一个失眠的天才……”

写完这首长诗的夜晚,他又成了一颗“失眠的蛋”。庞余亮说,“我也是在用文学治愈自己。”

2024年3月10日,新书上市两个月后。庞余亮与毕飞宇、施战军一起在北京的红楼公共藏书楼进行新书分享。结束时,他就像当年的“小先生”一样语重心长地对台下的孩子们说:“我们要有一种把生活的苦难转变成音乐的能力。”

活动结束,他又去了趟地坛公园。他想再看看曾被史铁生写进《我的地坛》里的那些树,这是他膜拜喜爱的作家的一种方式,就像他曾在乡村学校教书时,也会捧着汪曾祺的书,在放了学的校园里对着盛开的晚饭花大声朗诵……

寂静喂养了“小先生”的文学生命

从18岁到33岁,乡村学校教师的那段经历,是庞余亮人生中最黄金的15年。

从扬州师范学校毕业后,庞余亮被分配到老家兴化沙沟镇的乡村学校当初中老师。当年的他又瘦又小,1米62的个子,不足90斤,孩子们都称他为“小先生”。第一届班长郭国山回忆道,“我没见过那么小个子的老师哈,他刚来时很腼腆,一说话就脸红。”庞余亮在《小先生》里记录了他第一次上课的情景,从惊慌到镇定,刚开始对学生们是虚张声势的严厉,后来变得越来越从容,从讲台上走到同学们中间去讲课,越来越受学生们欢迎。

乡村学校简陋闭塞,但乡村的空旷和寂静也滋养了庞余亮的文学才华。上个世纪80年代,正值诗歌的黄金年代,他也疯狂地加入了写诗的队伍。从1986年开始写,很快就在全国各大诗歌杂志如《诗刊》《星星》上崭露头角,并尝到了稿费的甜头。那时一个月的工资不足百元,但他有次竟收到一张195元的电汇稿费单,学校的同事们都惊呆了。这距离他第一次写诗获得8元稿费才过去3年。他想告诉当时中风瘫痪的父亲,小个子虽然不会干农活,但真的可以靠写作养活自己了。他最终把话吞回了肚里,他长大了,他不再想跟父亲对抗。

诗歌写了10年,他意识到自己遇到了瓶颈,开始努力转型突破。当年同为诗人的黑陶见证了这个过程:“他的诗歌写作发生了令我吃惊的变化,宽广、驳杂、深痛,无论是题材的拓展,还是他所探触到的人性深度,都令我吃惊。”

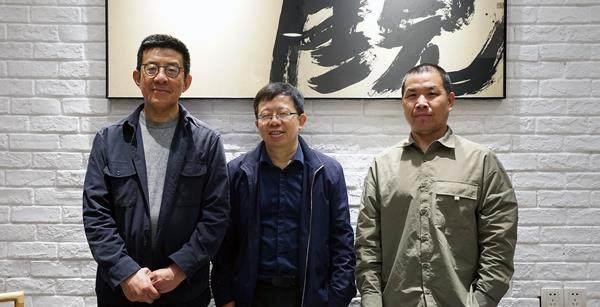

左起:孙昕晨、庞余亮、黑陶

庞余亮( 左) 与他的中学同学金倜

1998年12月24日平安夜,家里没有装电话的庞余亮跑到隔壁邻居家接了个长途电话,听筒那边传来一个男人的声音,“祝贺你获得了第七届柔刚诗歌奖主奖……”柔刚诗歌奖是当时民间极具影响力的诗歌奖项,一年只評一位。面对5000元的巨额奖金,庞余亮再次被振奋到了,“那是我人生中印象最深的一次奖。”

2000年,他很快又在《花城》发表了组诗《理想生活》,迎来了自己诗歌写作的巅峰时刻。“这组诗入了当年的文学排行榜诗歌榜第一名。”《诗刊》也很快转载了这组诗,并向他发出了第18届青春诗会的邀约。

2002年,庞余亮与黑陶、胡弦三人作为江苏的代表一起赴约了。他和黑陶提前返程,“在李白登临过的谢朓楼下的街头闲逛。交谈,或者沉默的我们,像极了两个江湖上身怀秘密的盲流。”多年后,黑陶把这段往事记入了写庞余亮的印象记《庞大的我的光亮》中。

虽然庞余亮的父母是文盲,但他在文学之路上却不乏贵人相助。中学好友金倜从城里给他寄稿格纸和灰色圆珠笔,鼓励他投稿;文学兄长之一的孙昕晨长期为他推介书单,“有两本书,改变了我的文学趣味,一本是苇岸的《大地上的事情》,让我学会了如何调整自己的生命重心。还有范用先生,他的《我爱穆源》让我学会了爱,如何追溯生命中最清澈的源头。”庞余亮直到今天也忘不了孙昕晨当年给他寄来的这两本书;而另一位文学兄长、中学校友毕飞宇则会经常帮他分析文本,指导他如何写得更好行得更远……

1998年,庞余亮在一次监考课堂上,在试卷纸的反面写出了人生中第一部短篇小说《追逐》,文学才华开始在诗歌之外溢出。这在金倜看来是第一次重心转移,从诗歌到小说,发表速度超出了想象。一万字为一个短篇,庞余亮当年能一晚写一篇,写到天亮结束,然后赶去给孩子们上课。“写一篇发一篇,没有一篇浪费。”

诗歌、小说之外,庞余亮还有一支写童话的笔。24岁他就获得过童话“金翅奖”。至今他也一直没有放弃童话创作。他自认有一颗童心,“主要还是没长大。我可能也不愿意长大,也不能长大,长大了就不像我了。”他告诉我,2024年他还将出版一本童话集。“我自己感觉我的童话很完美,没有遗憾。而我的散文、小说、诗歌还是有遗憾的。”在他看来,没有遗憾的写作,就意味着能淋漓尽致地把想表达的全部表达出来。

在做乡村教师的15年里,庞余亮每天都在进行写作训练。“一个人从事一个行业,1万小时定律绝对是正确的。你不写到1万小时,都不知道你的宇宙有多大,你的经线和纬线在哪里!”

离开乡村学校调去靖江前夕,孙昕晨见证了庞余亮内心的犹豫和不舍,并送给了他那句易卜生的台词:“玛亚,你听见寂静了吗?”

从教学笔记到鲁迅文学奖

40岁开始,庞余亮的文学创作慢慢发生了第二次重心转移——“小先生”三部曲散文集的写作。“怎么说呢?诗歌还是我的最爱,但是我的力量还是不够。”

2000年,庞余亮以乡村学校教学经历为蓝本,在《扬子晚报》副刊上开始陆续发表系列散文,引起了很大反响,于是他想到整理出版。但15年里积累下来的56万字素材,整理起来又谈何容易?庞余亮从一开始就意识到这些素材只是教学笔记,离出书还很远,“我一定要让文字发光。”他又花了15年,把原有的教学笔记进行了文学化处理,虚化了具体的人名、班级名,将故事精心剪裁到12万字。

可這样一个乡村教师的题材,却一直没有遇到好的出版机会。孙昕晨当时坚定地鼓励着庞余亮,“以我多年从事编辑的眼光,你这本书一定会出版的!”2021年,打磨了多年的书稿被人民文学出版社相中,《小先生》从此改变了命运。倾注了30年心血的作品出版的那一刻,庞余亮在内心呼喊:“我最看重的东西终于被人认可了。”

《小先生》出版后迅速收获了媒体的关注。报送鲁迅文学奖那年,庞余亮已经55岁,写作进入了第36个年头。有朋友建议过他两次,是否报送传播很广的《半个父亲在疼》?他没有一秒犹豫,“不,还是报《小先生》吧。”他既希望奇迹降临,又觉得自己离奖项很远。“确实没抱什么希望,我这样一个小县城里的作家,离北京那么远,那些评委可能都没听说过我……”

2022年8月25日,鲁迅文学奖公布的那天上午,庞余亮正在一个工作会议上。忽然接到一个陌生来电,“你好,我是南京《现代快报》的记者,请问你获得鲁奖有什么感受?”庞余亮愣住了,他感觉自己像做了一场梦。

当年庞余亮将自己的诗打印出两本,寄了一本给孙昕晨

那天中午,他回家默默地做了一个水煮鸡蛋,“这是妈妈每到生日时给我的奖励。”18岁那年,他当了小先生后给家里写信,说自己的理想是当一名作家,家里人笑得前仰后合。“其实爱上这一行的时候,我就知道我能成为作家。”12岁那年,庞余亮躲在草垛里偷看完《青春之歌》那天,心里已在默默憧憬:我要从这个贫穷饥饿的地方,走到远方去!

《小先生》大获成功后,庞余亮并没想到要马上推出第二第三部——原本正构思一部长篇小说。2022年的春天,小城市靖江也遭遇了严重的新冠疫情。妻子去了南京照顾已怀孕的女儿,他一人在家,“没事可干,我特别想写本书,但那个长篇小说,跟当时的心情不合,我就决定回到过去。这时我想到了之前写丢了的《小虫子》。”当年写《半个父亲在疼》,庞余亮写到《丽绿刺蛾的翅膀》时,就想过他童年里的小虫子或可写一本书,没想到几年之后机缘到了。他逐一把小虫子的名字列出来,居然列了将近80种。最终写进书里的有40种,“我从小跟虫子打交道,那时一个人真是太孤单了啊。”

疫情期间,难得无人打扰,他三个月就完成了“小先生”三部曲第二本《小虫子》的初稿。“回到童年特别快乐。”可是写完之后,他又隐隐感觉有些不对,一个五十多岁的人,写一个5岁时的故事,“用第一人称怎么都有些矫情!”一天黄昏散步时,他突然有了个想法,“何不用第三人称?‘他其实也是我自己,可以来回地穿梭啊。写完《小虫子》,也算完成了我创作史上一个里程碑,打通了我自己。”

诗歌、童话、小说和散文,庞余亮都有涉猎。但孙昕晨认为如今他文学成就最高的还得是散文,“写诗对他是最初的文学训练,包括后来写小说,当他转战到散文这个战场的时候,用他自己的话说,身上携带着秘密武器了。”

30年前,在湘江边,年轻的庞余亮曾对黑陶说,他有一个长篇小说的文学理想。《小先生》三部曲阶段性地帮他完成了散文的攻城略地,之后他还会回头实现30年前的那个小说梦想吗?“还是会写,但不一定成功。我一直说一句话:一个作家,如果写自己想写的东西,就必须写出来,这才是人间最大的幸福。”