校外特色非遗美育课程建设研究

苏昕

非遗通草画是我国近代外销画的一种,19世纪兴起于广东广府地区。通草画是以水性颜料描绘在用通脱木剖切而成的“通草片”上的美术作品,艺术表现融合了传统中国绘画技艺和西洋水彩画表现技法,内容题材多为岭南地区市井民情习俗、风光景物。向世界讲述中国故事的通草画,是促进中外文化交流的传统艺术作品,随着海上丝绸之路贸易通商风靡海外,被誉为“岭南明信片”“广府手信”。历经100多年发展后由盛而衰,近百年来日渐式微,抢救、传承、复兴迫在眉睫。

从2008年开始,广州市越秀区少年宫(以下简称“区少年宫”)将广府通草画列入了美育课程,并一直得到各级领导的关心和支持,组建了“双师双研科研团队”,即传承人与骨干教师双师教学、实践研究、教育研究。经过16年复建研究与建设传承教学美育课程,濒临失传的通草画绘制技艺已被列入广州市第八批“非物质文化遗产项目”名录和“广府文化推广优秀项目”,这项广州独有的传统藝术得到复兴与发展,取得了良好的育人成效与广泛社会影响力。2010年至今,在越秀区教育局的支持下,区少年宫与各级文博机构紧密合作,将通草画带进各级各类学校,逐步形成非遗美育课程,“海丝遗珠”焕发出新时代的光彩。

一、专研促学:“文化考古”,实践探究古今通草画

1.学材料,古今寻;学复建,古今比;学技法,古今临。区少年宫侧重从历史文献、美术发展史、绘画技艺、审美品鉴等方面进行考古钩沉、分析研究。以非遗通草画传承人领头,对通草画纸材加工、绘制技艺、装裱保护等方面展开专业研究。团队多次深入广东、贵州、广西及台湾省,寻获通草画原材料通脱木,引种通脱木苗,与广州博物馆共建“通脱木研究共育基地”,成功栽种木苗并记录其成长档案。在古画品鉴中复建技艺与绘制工艺流程,比对现藏于英国皇家植物园的清代通草画《种植通脱木和制作通草片》系列画作,比对实地考察现代工艺取得实证,再考究通草片在清代与现代的制作方式,复建了现代通草片加工流程。“文化考古”式实践研究所取得的成果,完美解决了通草画传承中的两个关键性难题,使绘制技艺失而复得,寻获“纸材”并习得制作技艺,成就了通草画传承课程建设的底气。

2.通古今,闯新路,研新法,生乐学。依据学生年龄层次、学习心理,课程以学生乐于接受的“玩中学”等形式开展,选取了学生感兴趣的绘画内容,结合沉浸式的体验教学和实践学习,以易于运用的现代绘画工具在通草纸上创作,研发创新了“现代通草画绘制十法”。学生在兴趣活动中逐步掌握绘制步骤和绘画技法,由现代画具逐步过渡至传统画具,由现代绘画技法逐步迁移至传统绘画技艺,有效激发了学习兴趣和美学情趣,体现了非遗融入现代生活学习的美育价值。

二、课程促教:传承美育,保质量,创特色,成体系

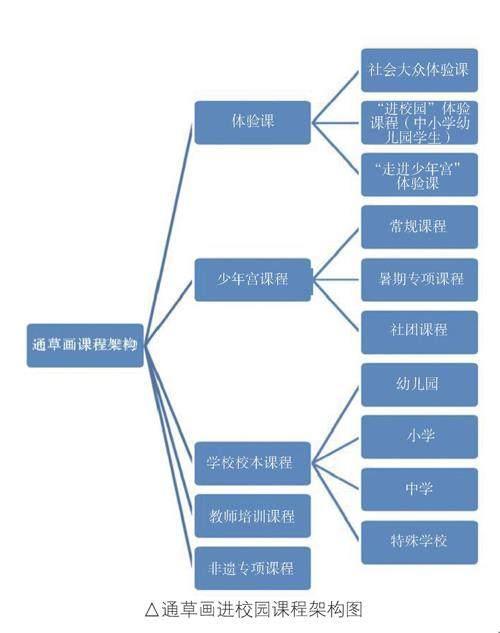

1.探索课程,形成模式,辐射影响。通过“非遗进校园”课程实践,根据实施场景、时效、对象与要求,团队逐步建立起比较系统的“通草画进校园课程架构”,探索有别于传统的“父子秘传,师徒授受”传承模式,创新为“非遗通草画大众传承模式”。非遗项目课程化促进了通草画艺术传承美育活动、教学常态化发展,促进了学校通草画特色社团建设,也孵育了部分中小学校艺术特色与成果,具体见左图。

2.把握需求,创编教材,涵育文化。2020年,团队与越秀区文化馆合作创编出版了全国首套非遗通草画教材读本《非遗玩家——通草画》,一套共三册。此为全国首套全面介绍非遗通草画艺术和指导通草画传承创作的书籍,辅助大中小学、幼儿园和社会大众开展传承活动。编写出版供老人大学使用的《岭南文化课堂——手把手教你通草画》,在广州开放大学投入使用。

3.辐射带动,一校一品,同曲新构。除了面向越秀区,课程影响力还向广州市各区、佛山、肇庆、清远、上海、台湾新竹市等辐射,形式更加丰富,包括通草画兴趣课堂、学校社团、师生研习班、学生暑期班“进校园”美育活动与课程,以及广府庙会、云课堂、开放大学等社会大课堂,参与群体与学校逐年增加。如今,通过“走进少年宫”“非遗进校园”学习通草画传承的学校已超过80所,其中3所学校被授予“通草画传承教育实践基地”,10所园、校成为“通草画种子学校”。区少年宫与4所小学组建了“通草画传承联盟”,指导学校结合自身特色与师生条件,创建“一校一品”通草画品牌,形成常态化传承团队与特色通草画课程。

三、培训育艺:培育师资,培养学生,孵育传承梯队

1.培养新生力量队伍,构筑美育传承基础。已搭建起4~18岁的不同学段幼儿、学生传承学习梯队。通过分段分层的单元式或主题式通草画课程教学,有效解决了学生对通草画的普及体验学习与提升学习的需求。约43000人次参与了区少年宫的通草画传承课程学习而有所收获,其中参与少年宫直接培训体验课程或活动的有7000多名学生。

2.组建骨干教师队伍,确保课程可持续传承。通草画教学培训课程共8个单元,系统介绍了非遗通草画的历史源流、绘制技艺及创新画法。通过16课时的学习培训,参训教师便可运用通草画绘制技艺,创作出独具特色的作品。在省、市、区级非遗通草画美育教师培训中,已培训城乡美术骨干教师共500多人次。在华南师范大学、广东外语外贸大学等高校开设通草画课程、讲座,为传承准备了师资新生力量。

3.结对帮扶,扬爱弱势群体。2014年起至今,区少年宫向60多所中小学、幼儿园展开课程教学推广。2012~2017年帮扶边远薄弱学校4所。关爱特殊教育师生群体,走进广州、佛山、江门、肇庆的特殊教育学校,让课程在各领域各层次师生中传播与普及,部分特殊学生因此走上了职业传承之路。

四、展演(赛)立志:搭建平台,以美促德

1.以赛感心,文化育人。区少年宫挖掘红色文化、广府文化、海丝文化等美育资源,融入并承办通草画课程创作比赛共6届,促进师生贴近生活,走进社会,挖掘美的事物,赞颂新时代的人和事。充分有效地发挥通草画的德育、美育、劳育功能,把传承和弘扬中华优秀传统文化与培育和践行社会主义核心价值观统一起来,为立德树人提供丰厚的文化滋养。

2.以展励志,立志育德。2013年起,区少年宫定期举行专题通草画大赛或通草画展览共7场,每年组织参加广府庙会、粤语童谣展、义卖活动,推广非遗通草画文化,成为弘扬传统文化的新载体。

五、云享促创:科创共赢,美育共生

1.创设“云享”通草画5G“云展览+云教育”,解决师资紧缺问题。以“传承文化瑰宝,讲述中国故事”“传承红色基因,手绘红色文化”为主题,通过“5G空中课堂”远程教育方案,架起“互联网+非遗传承”的桥梁。“云展览”运用图式展示技术展现佳作,在PC端或移动端上点击作品便可“掌上观展”。使用5G+实时直播技术,一个老师可同时面对上百所学校,实时互动开展教学,有效解决了师资不够和资源不均的问题。

2.创设“云享”国家慕课通草画课程,普及非遗通草画。2020年获得国家文化部立项“中央补助地方公共数字文化建设项目”,在文化部慕课平台创设了在线网络课程《绘中国古今故事——通草画的传承与创新》共20节课,现已有60多万浏览学习量。

3.创设“云享”通草画活动视频,助推大众美育与非遗传承。推出5G直播通草画创作与短视频,以新媒体的方式为课程插上科技成果的翅膀,利用“互联网+文化”的新模式,助力通草画复建成果传承与大众美育。

六、课题促研:总结实践经验,提升理论成果

助推“通草水彩画绘制技艺”进入非物质文化遗产名录后,团队总结行之有效的美育课程实践经验,以课题研究带动,充分发挥研究成果在传播民族优秀文化、促进立德树人中的作用。从2013年起立项了2个国家级、1个省级、3个市级、2个区研究课题,并已完成8项科研课题结题。

七、实践成效与启示

1.坚定文化自信,促进非遗传承。16年非遗美育课程建设历程,把乡土文化融入中华优秀传统文化传承与发展中,在中小学全面推行非遗文化传承教育,让通草画美育课程走进校园,通过课堂教育、课外实践、互动体验、交流展示等多种方式,激发了青少年对优秀传统文化的热爱,坚定文化自信,增进了爱国爱乡的情感,达到“教化育人,文化传扬”的目的。青少年逐渐成为优秀传统文化继承创新的生力军。

2.构筑“非遗传承美育发展金字塔”。第一阶段,动心·激趣:感受文化遗产,领略通草艺术之美(感知)。第二阶段,动念·行动:解读文化内涵,探索传承发展路径(触动)。第三阶段,动情·活化:实施文化传承,激活创新传承脉搏(内化)。第四阶段,动人·传颂:崇仰文化自觉,传扬文化传承之美(升华)。

3.整合多方资源,形成美育“共振环”。以各种形式带动了多方资源合力共振,其中,社会支持方面有专家学者、传承人、收藏家、社区服务、社会实践、媒体报道等;专业支撑方面有文博机构、大学、文化场馆、非遗中心等;通草画美育实践体包括中小学、大学、特殊学校、少年宫、素质基地、机构等。

注:本文系广州市教育科学规划2022年度课题“中华优秀传统文化融入小学思政教育的研究基地——以越秀区非遗项目通草画传承聯盟建设为例”(课题编号:202213819)的成果。

责任编辑 魏文琦

——粤语·女独·伴唱