大学生心理健康教育课“一课多师”线上线下协同教学模式研究

安德宝

摘 要:心理健康教育课程对于提升大学生心理健康水平发挥着重要的作用,但目前课程建设也存在着一些困境。文章通过探讨大学生心理健康教育课“一课多师”线上线下协同教学模式,以期提升大学生心理健康教育课程效果。研究发现,大学生心理健康教育课程能够有效提升大学生心理健康水平;抓住学生关注的热点问题,丰富线下课程的开展方式能够有效提升课程教学效果,尤其是以团体辅导等体验式互动式的课程效果最佳;高校心理健康教育课程“一课多师”线上线下协同教学模式的建立应考虑线上线下课程的协同性、互动性、监督性、实践性、互补性等。

关键词:“一课多师”;线上线下协同;心理健康教育

中图分类号:G441 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2024)08-0094-05

近年来,越来越多的高校教育者开始关注探讨“一课多师”教学模式,包括在专业课、选修课、思政课以及高职院校的一些课程建设等[1-6]。

研究发现大学生心理健康教育课程较为普遍的特点及困境包括课程的实践性和应用性、教师和学生的互动性、学生的主体性以及学习方式的心理体验性等特点,面临的困境包括课程要求高但有效教学时间少、课程意义重大但教学效果难以达到、受众对象多但缺乏针对性、课程专业要求高但师资力量薄弱等问题。[7]随着“互联网+”教育的模式逐渐兴起,各种网络课程也层出不穷。探讨心理健康教育课“一课多师”线上线下协同教学模式,能有效解决现实中心理健康教育课程面临的困境,提升心理健康教育教学效果,进而提升大学生心理健康知识水平和应用能力,对提升大学人才培养质量具有重要的意义。

一、研究设计

(一)研究对象

采用方便取样的方法,选取新疆某大学大一新生班级授课。其中实验1组选取A学院大一新生一个班级,实验2组选取A学院大一新生一个班级,实验对照组为随机选取A学院大一新生一个班级。

(二)研究工具

研究工具包括课堂讲授知识课件、团体辅导活动各项道具、学习通App线上课程资源以及问卷星调查问卷。

课堂讲授主题为教育部既定的大学生心理健康教育课程内容。选取大学生关注度比较高的专题,如大学生人际关系、大学生自我意识、大学生情绪管理以及大学生性心理学4个专题。

团体辅导活动主要有4个专题:1.人际关系团体辅导活动;2. 自我意识团体辅导活动;3. 情绪管理团体辅导活动;4. 班级团队建设团体辅导活动。每次团体辅导活动为3个小时。

学习通App里面主要是线上的心理健康教育课程,是由学校购买的北京大学的录制课程,内容包含了教育部要求的大学生心理健康教育全部主题内容。

问卷星进行的问卷调查主要包含一般情况问题和心理健康量表(SCL-90)等。

(三)研究过程

在课程开始之前,对学生进行基线水平的心理健康测试,上完课后再对学生进行心理健康水平测试。

1. 线上课程

实验组和对照组均通过学习通App进行线上录制的《大学生心理健康教育》(北京大学胡佩诚教授等制)课程的学习。

2. 线下课程

采用专题式讲授和专题式团体辅导活动。其中实验1组的班级按计划分别讲授大学生人际关系、大学生自我意识、大学生情绪管理以及大学生性心理学等4个专题,共计8学时。实验2组的班级,连续开展四次团体辅导活动,主要包括人际关系团体辅导活动、自我意识团体辅导活动、情绪管理团体辅导活动以及班级团队建设团体辅导活动等4个专题,每次团体活动3个小时。对照组的班级,只完成线上课程,没有额外的教学干预。

二、研究结果

(一)教学前的心理健康横向比较

在进行正式的课堂教学前,对准备实施教学改革的三个大一新生班级进行整体心理健康水平测试,此次心理测试视为学生的基线。采用单因素方差分析对学生课前心理健康水平进行统计分析,结果发现,实验1组、实验2组和不做干预的对照组班级之间心理健康各因子均无显著差异性(P>0.05)。说明各组学生心理健康水平基线基本一致,不存在明显的差异。

(二)教学后的心理健康纵向比较

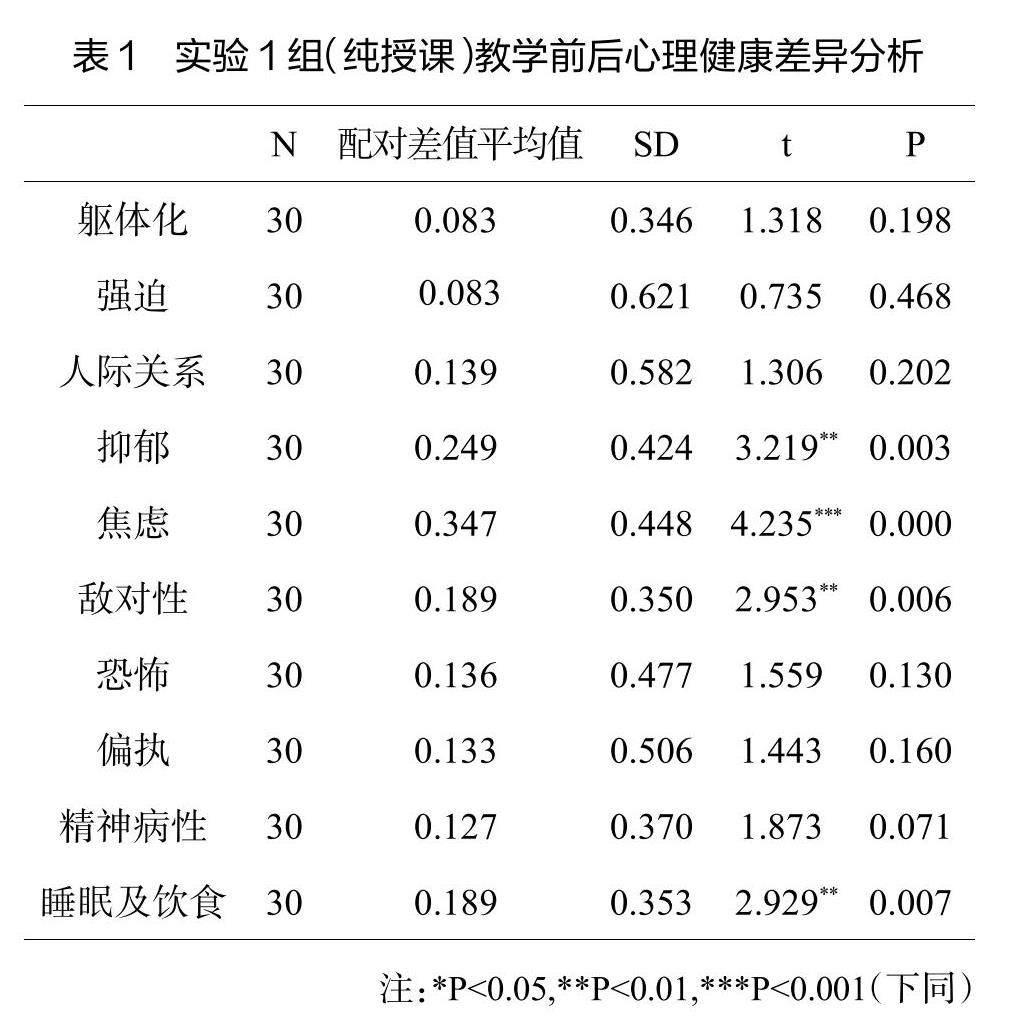

在结束课堂教学任务一周后再次进行心理健康水平测试,采用配对样本t检验对学生心理健康水平前测后测数据进行分析,结果发现:实验1组(线下课堂为纯授课班级)学生在抑郁(t=3.219,P<0.01)、焦虑(t=4.235,P<0.001)、敌对性(t=2.953,P<0.01)、睡眠及飲食(t=2.929,P<0.01)等维度症状显著下降。即相较于课程教学前的水平,学生在上完心理健康课程后,在抑郁、焦虑、敌对性等情绪态度方面明显好转,并且表现出了较好的睡眠和饮食情况,具体情况见表1。

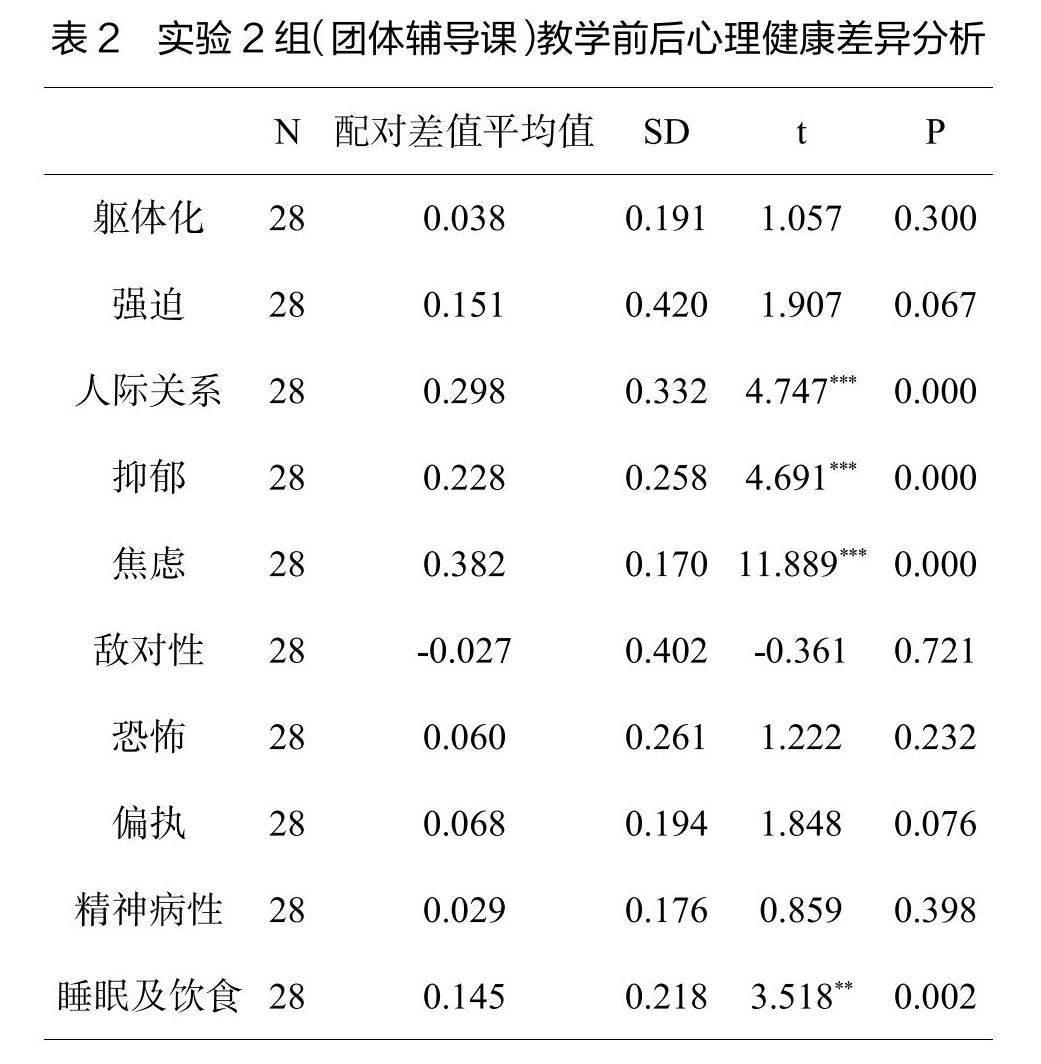

实验2组(线下课堂为团体辅导课)的学生在完成团体辅导课程后,在人际关系(t=4.747,P<0.001)、抑郁(t=4.691,P<0.001)、焦虑(t=11.889,P<0.001)、睡眠及饮食(t=3.518,P<0.01)等维度症状显著下降。即在完成团体辅导课程后,学生在人际关系、抑郁、焦虑、睡眠、饮食等方面状态明显好转,具体情况见表2。

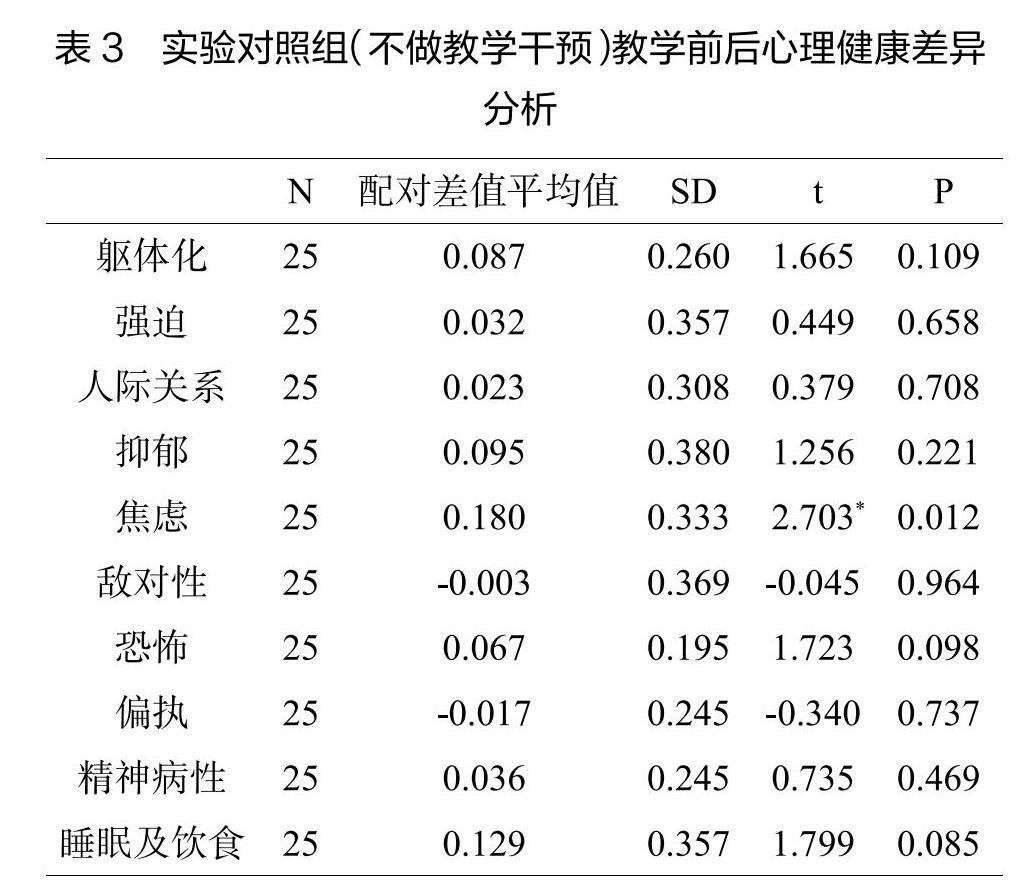

实验对照组(不做教学干预)班级的学生,仅在焦虑因子方面表现出了显著差异(t=2.703,P<0.05)。即不做教学等干预的学生仅在焦虑情绪方面明显好转,具体情况见表3。

(三)教学后的心理健康横向比较

采用单因素方差分析对学生课后心理健康水平进行横向分析。结果发现,实验1组、实验2组和对照组三个班级的学生心理健康水平在教学改革任务完成后,表现出了不同的差异性。这些显著性的差异主要表现在人际关系(F=5.044,P<0.01)、抑郁(F=5.415,P<0.01)、焦虑(F=3.447,P<0.05)等方面,具体结果见表4。

进一步检验(LSD)分析发现:在人际关系问题方面,实验2组(团体辅导课)学生显著好于对照组学生(P<0.05),实验1组(纯课堂教学)与对照组无显著差异。在抑郁问题方面,实验2组(团体辅导课)和实验1组(纯课堂教学)的学生显著好于对照组学生(P<0.05),实验2组(团体辅导课)和实验1组(纯课堂教学)之间无显著差异。在焦虑问题方面,实验2组(团体辅导课)学生显著好于对照组学生(P<0.05),实验1组(纯课堂教学)与实验2组(团体辅导课)、对照组无显著差异。

(四)学生知识获得感比较

经过对学生心理健康教育课程知识获得感的调查发现,学生知识获得感明显上升,由课前的“非常高”和“很高”占61.99%上升到课后的86.21%。

三、讨论

(一)教学效果提升

研究发现,实验组的学生心理健康水平显著好于对照组学生,实验1组和实验2组的学生心理健康水平显著提升。说明增加线下课堂讲授课时和团体辅导活动改革项目,能够显著提升大学生的心理健康水平,且团体辅导活动课效果好于课堂讲授,也说明纯线上课教学效果有限。对照组按计划学习线上课,心理健康水平提升效果并不理想。

今后,大学生心理健康教育课程应增加线下课堂教学的课时。有条件时,应着重增加团体辅导课程的比例,通过游戏体验、小组交流讨论,建立良好的团队文化,有针对性地开展专题式活动,能够寓教于乐,且较好地提升教学效果。加强师生间的交流交往,提升人际交往的技能和体验,促进抑郁焦虑等情绪的缓解,增加大学生的积极情绪,并改善其尋求心理帮助的态度。[8]

(二)提高学生心理健康水平

教学效果的提升,将有效提升大学生的心理健康水平。研究发现,实验1组和实验2组的纵向统计分析均发现在抑郁、焦虑睡眠及饮食等方面有显著的改善,而对照组仅有焦虑状态显著改善。横向统计分析发现,尤其是实验2组,团体辅导活动组的心理健康水平改善显著突出。这与相关研究基本一致,说明了心理健康教育课程能够有效直接提升大学生心理健康水平。[9]

心理问题如同黑箱,看不见摸不着。单靠理论知识的普及,对提升大学生的心理健康水平有限。唯有提升体验式、互动式、专题式、交流式的模式,增加学生的心理交流、心理体验、心理感悟,才能更有效地提升大学生的心理健康水平和心理素养,锤炼其积极的心理品质。

(三)有效的线上线下协同教学模式

线上录制课程内容充实、理论严谨、案例丰富、教授风格风趣幽默,然而学生掌握吸收有限,心理健康水平提升有限。这除了有学生自身意志力不强,学习不认真等因素,还因为线上课程不能灵活地与学生形成互动、及时地解决学生当下棘手的问题。线上线下课程协同教学模式重点在于取长补短,避免重复讲授,应加强与学生的互动,重视学生解决问题的能力培养,加强关注与鼓励学生,及时引导学生,帮助学生建立积极的心理品质。因此,有效的线上线下协同教学模式的建立需要考虑以下方面:

1. 协同性

线上录制课程内容全面、理论丰富、讲解生动有趣。学生应首先进行线上课程学习,线下课堂教师就知识的难点和重点进行有针对性的解剖讲解,以学生为中心,以学生的理解力和领悟力和线上课程的学习进度为基准,协同推进。如线上课程在讲到人际交往内容时,主要是以普通大众的视角和问题为主讲授相关知识点和案例,可能在学校学生中不一定能够适用学生发生的特殊情况,此时在线下授课时,可以就学生中一些现实的案例做研讨教学,有针对性的探讨学生生活中人际交往问题,帮助学生更好的理解和解决自身现实问题,从而提高学生的知识实用性。

2. 互动性

学生在线上学习时,当有不懂的、不明白的或者线上课程不能很好地解决或解释当下的困惑时,线下教师应及时介入,与学生互动。比如建立QQ群、微信群,及时或者定时和学生进行沟通交流,答疑解惑。如学生在听了线上课程后,好像懂了一些知识,但是面对现实环境和问题时,却不能很好的解决问题,缓解情绪,此时需要学生与老师的及时互动,帮助学生分析问题,解决问题,进而缓解遇到问题时紧张焦虑的情绪。

3. 监督性

学生的意志力和自制力都有限,他们并不能、认真地学完全部线上课程,这就要教师发挥监督的作用,及时提醒学生按计划完成学习,跟进进度。如在安排了课程进度和要完成的任务后,需要定期的督查一下学生的进展情况,提醒学生跟上进度,并及时的发现学生学习过程中遇到的困难给予帮助。

4. 实践性

学生学了很多理论、很多故事、很多案例后,如果没有去实践、思考、练习、领悟,很难内化于心。因此,教师开展一些实践性的活动,很有必要。比如通过“我是——”句子的填充,提升学生对自我的认识,亦或是鼓励学生练习与人交谈的说话技巧,感受交际的快乐,促进大学生人际交往能力的提升。另外要通过实践活动,如设置与应对挫折等障碍,提高学生的切身体验和感受,进而提升学生的心理素质。

5. 互补性

线上课程讲过的或者学生可以理解吸收的内容,教师在线下课程应不再重复讲授,教学重点应该考虑学生学以致用和实践检验的能力培养。线下课程应以体验式、互动式、交流式的模式为主,突出互补性的内容,以提升学生的学习积极性,提高学生的问题解决能力,积极培育学生的道德品质等。如线上课讲授的内容以理论和案例知识居多,线下课应以生活实例研讨、活动实践练习、活动体验感受、活动自主创新等内容为主。

四、结语

教师在大学生心理健康教育教学中抓住学生关注的热点问题,增加线下课程的开展能够有效提升课程教学效果,尤其是以团体辅导等体验式互动式的课程效果最佳。

大学生心理健康教育课程能够有效提升大学生心理健康水平。高校心理健康教育课程“一课多师”线上线下协同教学模式的建立应考虑线上线下课程的协同性、互动性、监督性、实践性、互补性等。充分发挥大学生心理健康教育课程的育人作用,来促进大学生积极心理品质的培养与提升。

参考文献:

[1] 张扬. 专业群基础课程“一课多师”教学改革案例研究[J]. 黄冈职业技术学院学报,2023,25(01):45-48.

[2] 孙建春,肖前华,刘枢. 关于研究生课程“一课多师”授课模式的研究[J]. 大学,2021(19):117-120.

[3] 刘昌慧. 高校“一课多师”选修课逆向选择现象及其应对[J]. 科教导刊:上旬刊,2017(16):18-19+51.

[4] 苏日娜. “一课多师”模块化教学模式的构建与应用——以英文通识选修课“澳大利亚社会与文化”为例[J]. 校园英语,2020(28):4-6.

[5] 党锐锋,刘亚莉. “一课多师”问题导向专题教学研究——以“新时代中国特色社会主义理论与实践”为例[J]. 长春大学学报,2022,32(08):74-77+108.

[6] 张立羽,罗玉梅. “一课多师”教学模式在职业教育《临床疾病概要》中的研究探索[J]. 医学理论与实践,2023,36(03):525-527.

[7] 孙慧. 翻转课堂应用于大学生心理健康教育课程的可行性分析[J]. 黑龙江教育学院学报,2018,37(03):38-40.

[8] 肖琴. 安徽省医学生儿童期不良经历与相关风险行为的关联研究[D]. 合肥:安徽医科大学,2008.

[9] 张金健,陈静静. 江苏高校新生心理健康教育课程效果评价[J]. 中国学校卫生,2021,42(08):1198-1200+1205.

(荐稿人:于海涛,温州大学教育学院心理系主任,教授)

(责任编辑:牛雪璐)