试误理论下初中物理“升华和凝华”的实验探索

试误理论源于桑代克的联结理论,桑代克认为学习的过程是一种渐进地尝试错误的过程。该理论强调在“做中学”,即让学生通过主动尝试,发现错误、纠正错误,进而得出结论,提高处理和解决问题的能力,使他们获得的知识保存得更长久、更深刻。本文基于试误理论探索初中物理“升华和凝华”的实验,探讨如何引导学生掌握科学探究方法,使他们经历科学探究过程后形成求真务实的学习态度。

一、问题的提出

“升华和凝华”这节课要求学生探究物态变化,了解物态变化中的吸热和放热现象,并运用物态变化知识解决实际问题。人教版初中物理八年级上册第三章第4节“升华和凝华”的“想想做做”板块提出“在试管中放少量碘,塞紧塞子后放入热水中。当固态的碘变为紫色的碘蒸气并充满试管后,将试管从热水中拿出,再放入凉水中,碘蒸气又会变为固态的碘。”这一实验,该实验虽然能够展示升华和凝华现象,但存在以下问题。

一是实验直观性弱。由于试管尺寸小,只有部分碘单质升华成淡紫色碘蒸气,实验现象不明显。尤其是在碘蒸汽凝华成碘晶体时,只有前排学生能观察到附着在试管壁内的碘晶体,达不到锻炼全体学生观察能力的目的。

二是课堂氛围低沉,不能引起学生共鸣。升华及凝华现象悄然发生,学生不能直接进行实验,参与度不够,导致无法达到预期的课堂效果。

三是不符合“从生活走向物理,从物理走向社会”的理念。碘单质不易获得,远离学生的实际生活,与《义务教育物理课程标准(2022年版)》(以下简称《新课标》)指出的“从生活走向物理,从物理走向社会”的理念不符,不利于学生将所学知识和实际生活联系起来,进而解决实际问题。

二、教材实验的改进

在实际教学中,为克服教材“想想做做”板块实验的弊端,笔者采取了以下措施。

(一)实验方法改进

为解决实验现象不明显和直观性弱的问题,笔者首先采取了直接加热法,将装有碘单质的锥形瓶固定在放有石棉网的铁架台上,点燃酒精灯进行加热。接着,学生观察到锥形瓶中有淡紫色气体产生,随着持续加热,颜色逐渐加深,直至变成紫黑色。最后,笔者熄灭酒精灯,将锥形烧瓶冷却至室温,学生观察到紫色气体逐渐消失,锥形瓶内壁有紫黑色晶体附着。由于酒精灯外焰温度约为400℃~500℃,碘的熔点为113.5℃,沸点为184.3℃,因此在加热过程中,如果加热时间过长,就会造成碘单质熔化甚至沸腾的现象。这一现象会导致学生认为碘蒸汽是由碘单质熔化成液态碘,再由液态碘汽化成碘蒸汽,造成学生认知错误。

为了避免在直接加热过程中出现碘熔化或沸腾的现象,笔者采用了水浴加热法代替直接加热法。在标准大气压下,水的沸点为100℃,低于碘单质的熔点和沸点。因此,在演示实验中,可以呈现出明显的碘的升华和凝华现象,而不会出现碘单质熔化或沸腾现象。

(二)实验装置改进

在实际教学中,为了避免实验装置气密性差,造成有毒碘蒸汽泄漏,危害学生身体健康的问题,笔者从实验装置的气密性出发,对密封的碘锤进行直接加热。这种方式虽然可以避免有毒的碘蒸汽泄漏,但由于碘锤体积小、储存的碘单质有限,实验直观性弱,实验现象不明显。

笔者采取多种方法改进了碘的升华和凝华的实验,但碘的升华和凝华演示实验不符合明显直观、实验安全可靠的要求,不符合《新课标》倡导的探究式教学法。因此,在教学中,笔者基于试误理论,对升华和凝华的实验进行改进。

三、试误理论下关于实验改进的思考

(一)实验改进要求

在实验中,学生犯错在所难免,完全规避错误是不现实的,因此教师要善于利用试误理论。试误是学生进行科学探究的必经之路,能帮助学生得到自我满足,达到“做中学”的目的。根据《新课标》和实际教学的需要,笔者对升华和凝华的实验展开以下思考。

一是让学生自主实验,体验探究的艰辛。教师可以让学生自主参与实验,用以代替演示实验。学生通过自主观察物态之间的变化,能够培养迎难而上、主动探索的精神。

二是确保实验安全,远离有毒物品。教师应引导学生用安全可靠的实验材料进行实验,让学生避免接触有毒物品,以确保他们的身体健康。

三是贴近生活,激发探究欲望。教师应利用贴近学生实际生活的材料开展实验,以现实生活为基点,进行物理知识教学,激发学生的探究欲望,使他们乐于探索。

四是积极试误,培养批判性思维。学习是一个不断尝试的过程,教师要引导学生纠正错误,而不是规避错误。在教学中,教师要善于设置陷阱,再及时点拨学生,促使学生自主思考,培养其批判性思维。

(二)更换实验材料

为了让学生体验探究过程、掌握探究方法、培养探究能力,笔者联想到用生活中的樟脑丸代替碘进行实验,这既能避免学生接触有毒物品,保护他们的身体健康,又贴近实际生活,增强物理与生活的联系。

(三)实验探究

1.试误一:重现樟脑丸的消失。首先,笔者引导学生制订计划,鼓励他们采取直接加热法,将樟脑丸研磨成粉放入锥形瓶,并将橡胶塞塞住瓶口,再将锥形瓶固定在放有石棉网的铁架台上,点燃放置在将石棉网下方的酒精灯,观察实验现象,得出结论。在实验中,学生在用酒精灯加热锥形瓶时观察到樟脑丸粉末逐渐消失,最终熔化成无色液体。在继续加热后,无色液体开始沸腾。熄灭酒精灯并将锥形瓶冷却至室温后,大量白色晶体附着在锥形瓶内壁。学生由此得出结论:凝华的实验现象明显,但在加热的过程中却出现了樟脑丸熔化和沸腾的现象,与假设不符。

笔者引导学生思考“樟脑丸为什么会出现熔化和沸腾的现象”这一问题。经初步查证,学生发现樟脑丸之所以熔化是里面的萘在起作用,萘的熔点为80.5℃,沸点为217.9℃,凝固点为80.5℃。于是,他们对樟脑丸熔化和沸腾进行了如下猜想:一是酒精灯外焰温度过高,高于萘的熔点及沸点;二是樟脑丸中的其他物质导致熔化和沸腾现象。对于第一种猜想,学生决定用水浴加热法代替直接加热法,并用温度计监测水温,将水浴温度控制在80.5℃以下。如果猜想正确,他们就可以在实验中观察到樟脑丸在加热过程中逐渐消失,并未出现熔化或沸腾现象。对于第二种猜想,学生决定提纯樟脑丸中的萘,并将提纯后的萘再次加热。如果猜想正确,他们就可以在实验中观察到樟脑丸逐渐消失,在此过程中并未出现熔化或沸腾现象。

基于以上解决方案,学生开始了实验。针对猜想一,他们先将研磨成粉的樟脑丸放置在锥形瓶中并用橡胶塞封住瓶口,采用水浴加热法,用温度计监测水温,控制水浴温度在80.5℃以下,发现樟脑丸在消失过程中并未出现熔化和沸腾的现象。当酒精灯熄灭,锥形瓶冷却至室温后,学生发现有大量白色晶体附着在锥形瓶内壁。然后,针对猜想二,他们将研磨成粉末的樟脑丸放置在锥形瓶中并用橡胶塞封住瓶口,在加热后将附着在锥形瓶内壁上的白色晶体用刷子刷下来,对得到的白色晶体再次进行加热,重复实验发现,经过提纯的萘依旧出现熔化和沸腾的现象。基于上述实验,学生得出第一种猜想是正确的,樟脑丸在直接加热过程中出现熔化和沸腾现象是因为加热温度高于萘的熔点和沸点,致使萘熔化甚至沸腾。

2.试误二:区分真假樟脑丸。樟脑丸分为天然樟脑丸与化学合成樟脑丸,天然樟脑丸是从樟科植物樟树的根、干、枝、叶中提炼而来;化学合成樟脑丸即“假樟脑”,主要成分是萘或对二氯苯,从石油、煤焦油中提炼而来。天然樟脑丸与化学合成樟脑丸对比如下(表1)。

我国将对二氯苯列入第六类有毒物,明确规定用于防虫的产品严禁添加对二氯苯,而萘则在世界卫生组织的2B类致癌物清单中。基于安全考虑,笔者引导学生辨别实验中的樟脑丸属于哪一种樟脑丸。学生将用于实验的樟脑丸投入水中,发现它们沉入水中,且在水浴加热过程中发生熔化的温度大约在80℃,由此判断进行实验的樟脑丸是含萘的化学合成樟脑丸。

3.试误三:“天然樟脑丸的升华和凝华”实验。虽然含萘的化学合成樟脑丸可以完成升华和凝华的实验改进,但出于安全考虑,笔者决定让学生改用天然樟脑丸进行实验。天然樟脑丸中樟脑的熔点为178℃~179℃,沸点为209℃,为避免直接加热温度过高,造成樟脑丸熔化和沸腾,学生决定采用水浴加热法进行加热,观察实验现象。在用水浴加热法进行加热时,学生观察到樟脑丸粉末逐渐消失,但是持续加热,并未出现樟脑丸的熔化和沸腾现象。在熄灭酒精灯后,他们发现大量白色晶体附着在锥形瓶内壁。在实验过程中,未有刺激性气味,取而代之的是一股香味。学生由此得出结论:天然樟脑丸进行水浴加热法可代替碘完成升华和凝华的实验,现象明显,安全可靠,操作性强。

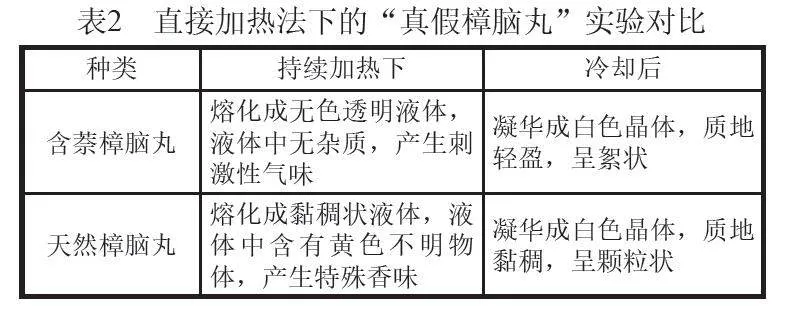

4.试误四:直接加热法下“真假樟脑丸”实验现象对比。对于“天然樟脑丸与化学合成樟脑丸在直接加热法下的实验现象是否相同”这一问题,学生的实验对比如下(表2)。

(四)启示

在“碘的升华和凝华”演示实验中,学生通过观察实验现象,获得升华和凝华的知识,但过程较为乏味,学生的参与度不高。在“樟脑丸的升华和凝华”实验中,学生参与实验,在实验中发现错误、纠正错误,进而掌握知识。由此可见,“樟脑丸的升华和凝华”实验促进了学生的成长,教师应根据该次实验过程和实验结果,组织开展更多的实验。具体而言,教师可以引导学生开展以下实验。

一是基于试误过程,开展探究性实验。教师不急于呈现知识,而引导学生对出现的问题进行分析、猜想、假设和验证,让学生亲身实践,调动学生学习的积极性。二是基于实验结果,开展验证性实验。教师可以将知识和鉴别方法教授给学生,让学生采取相应方法进行实验,观察实验现象,获得知识。

四、试误理论下实验改进的意义

首先,笔者突破传统用碘来进行升华和凝华实验的局限性,将生活中樟脑丸的升华和凝华现象运用到课堂中,激发了学生的学习兴趣,既对实验进行创新,又让学生经历试误过程,让学生实现“做中学”。

其次,在实验教学中,笔者不拘泥于教材,力争贴近生活,这符合学生的认知特点,激发了学生的学习兴趣。“樟脑丸的升华和凝华”实验不仅使学生掌握了升华与凝华的相关知识,而且教会他们鉴别天然樟脑丸与化学合成樟脑丸,让学生能够在实际生活中应用所学知识,提高了学生适应社会的能力。

最后,《新课标》强调要“注重采用探究式的教学方法”,课本中碘的实验可以达到教学目的,但探究性并不突出。“樟脑丸的升华和凝华”实验更符合《新课标》的这一要求,笔者通过探究式教学,促进了学生的全面发展。

(作者单位:四川省成都市武侯高级中学)