教师发展视角下教师儿童行为观察能力的发展现状

专业观察力是教师发展研究中的重要内容,也是教师专业能力的重要组成部分。儿童行为观察能力是教师的专业能力之一,也是其开展教育实践的基本能力。《幼儿园教师专业标准(试行)》提出,幼儿园教师要能够创设有助于幼儿成长、学习和游戏的教育环境,提供符合幼儿兴趣需要、年龄特点和发展目标的游戏条件。这就意味着,教师要在观察儿童的基础上了解幼儿群体发展的阶段性特征和幼儿的个体差异,并以此为依据创设适宜幼儿学习与发展的环境,提供相应的材料。基于此,笔者通过问卷调查和访谈,了解幼儿园教师的儿童行为观察能力,进而揭示教师儿童行为观察能力的发展现状,并提出提高教师儿童行为观察能力的建议和策略。

一、观察能力与儿童行为观察能力的内涵

汉森在《发现的模式》一书中提出了观察渗透理论,认为解释是观察的自然组成部分。有学者提出,将观察视为获得经验的过程是摆脱当前观察困境的策略之一。基于此,笔者认为,观察能力可以描述为由观察获得经验,根据经验与理论推理得出事实,再将事实与理论进行结合,进一步推理得出新的理论的能力。

有学者提出,专业观察能力是指专业人员对专业领域特定现象表现出的特殊知觉能力。有学者将专业观察能力的概念引入教师专业能力研究范畴,认为教师专业观察能力是指教师能够运用学科教学知识观察和解释教育教学过程中某些重要事件的能力,并将教师的观察能力视为一个过程,将其细分为“选择性注意”和“基于知识的推理”。近年来,有学者进一步诠释了教师的专业观察能力,即教师运用专业知识解释教学情境过程的能力,并提出描述、解释、预测是教师观察能力的三个要素。

随着教师观察能力研究的发展,越来越多的学者开始聚焦教师儿童行为观察能力的研究。有学者在界定教师的儿童行为观察能力时,提出其包括观察、记录和解读三个阶段。有学者认为教师的儿童行为观察能力包括确立观察目标、运用观察方法、筛选有价值的信息、记录和分析观察结果等过程。近年来,有学者进一步完善了这一概念,提出儿童行为观察能力是依据特定的目标,有计划地观察、记录、分析儿童个体或群体的外显行为,并在此基础上为儿童提供指导的能力。

基于上述理论,笔者对教师儿童行为观察能力进行如下界定:在幼儿园教育目标的引导下,教师在一日活动过程中观察、分析和预测幼儿行为的能力。具体而言,教师在一日活动过程中基于观察知识与专业知识有效识别和解释幼儿活动时出现的特定行为,并基于儿童学习与发展知识剖析与解释儿童的这些行为,在此基础上为幼儿提供科学有效的支持策略的能力。

二、研究方法与设计

本研究以江苏省苏州市、浙江省杭州市、福建省厦门市与上海市静安区11所幼儿园(公立5所、民办6所)共计260名教师(公立140人、民办120人)为研究对象,采用笔者此前编制的“教师儿童行为观察能力调查问卷”作为测量工具。该问卷基本信息部分包括社会人口学背景变量,量表部分按照教师儿童行为观察的实施过程设计三个维度,即儿童行为观察描述能力、儿童发展情况分析能力和儿童发展支持策略能力,共计12道题。笔者共发放问卷260份,回收问卷246份,剔除填答不完全问卷4份,共计回收有效问卷242份,有效问卷的回收率为93.08%。笔者采用SPSS 24.0软件统计分析调查数据,并根据样本的描述性统计与其他统计分析结果。该调查工具的信度分析结果显示,其Cronbach’s alpha内部一致性系数为0.92,分别检视三个维度的Cronbach’s alpha系数为:儿童行为观察描述0.94,儿童发展情况分析0.90,儿童发展支持策略0.88。数据分析结果显示,该调查工具具有较好的信度。

笔者将访谈法作为辅助方法实施非结构性访谈,在问卷调查的基础上对12名幼儿园教师进行了访谈,旨在全面且深入地了解教师的儿童行为观察情况。在访谈过程中,笔者采用录音的方式记录访谈内容,并在事后誊写。

在研究实施过程中,笔者严格遵循相关的伦理要求,严格保护参与这次研究的幼儿园教师的隐私,所有调查都不涉及被试教师姓名、单位名称和个人隐私等信息,所有参与这次调查的对象均已经签署知情同意书,该知情同意书中陈述了此次研究的保密原则和数据用途。

三、研究结果与讨论

(一)教师儿童行为观察能力的整体情况

笔者根据调查数据和访谈资料,利用相关工具对被试教师的儿童行为观察能力进行了描述性统计(表1)。结果显示,教师儿童行为观察能力的总平均分为3.01,每个维度的分数由高到低分别为儿童行为观察描述能力、儿童发展支持策略能力、儿童发展情况分析能力。其中,儿童行为观察描述能力的得分最高,且个体间的差异相对较小;在儿童发展情况分析能力上的得分最低,且个体间的差异最大。

(二)教师儿童行为观察能力的年龄差异

笔者根据调查问卷和访谈资料,利用相关工具分析了被试教师的儿童行为观察能力在年龄上的差异(表2)。结果显示,不同年龄段教师在儿童行为观察能力上存在显著差异。年龄在25~35岁(含)教师的儿童行为观察能力得分显著高于25岁以下组别和36~45岁(含)组别,其他组别之间则不存在统计学上的显著差异。

这次的研究结果与此前其他学者的研究发现略有不同。有学者研究发现,教师儿童行为观察能力与教龄呈正相关,而笔者的研究结果显示,被试教师中年龄在25~35岁(含)教师的儿童行为观察能力得分最高。笔者结合个人背景信息和进一步访谈调查,分析了出现这种差异的原因,25~35岁(含)教师的专业背景为学前教育专业的比例较高,达到81.64%,且该年龄段教师的整体职前学历均为大专(46.33%)或本科(41.21%)水平。这一组教师在职前系统学习过儿童行为观察课程的人数比重为80.24%。与此相似的是,25岁以下组别教师的学前教育专业背景比例(88.76%)和职前学历(大专43.21%、本科46.36%)情况更为可观,且绝大多数接受过系统的儿童行为观察能力专业训练。但在访谈过程中,笔者发现该组别教师受从教时长的影响,往往对自身的儿童行为观察能力作出较低的评价。与之相比,36~45岁(含)组别的教师认为自己缺乏分析儿童发展水平的能力,45岁以上教师则认为自己能够充分分析儿童行为所反映的发展情况。在调查过程中笔者发现,部分45岁以上的被试教师并不能准确陈述其对儿童行为的分析结果,这种分析也并未充分反映在教师的“儿童行为观察记录表”中。

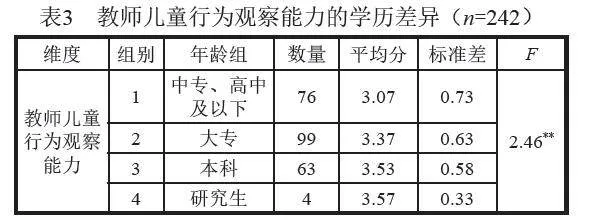

(三)教师儿童行为观察能力的学历差异

笔者根据调查问卷和访谈资料,利用相关工具分析了被试教师的儿童行为观察能力在学历上的差异(表3)。结果显示,不同学历的教师在儿童行为观察能力上存在显著差异。笔者经过进一步的比较发现,拥有本科学历的教师的儿童行为观察能力显著强于大专学历的教师,拥有大专学历的教师的儿童行为观察能力显著强于中专学历的教师,拥有研究生学历的教师与其他组别教师在儿童行为观察能力上不存在显著差异。这一结果的原因之一可能是这次研究的样本数量不足。这次抽样样本中学历为研究生的教师仅有4名,在数量上远少于其他组别的样本数量。

(四)不同性质幼儿园教师的儿童行为观察能力的差异

笔者以独立样本t检验分析了来自不同性质幼儿园教师的儿童行为观察能力的差异,结果如表4所示。

由表4可知,公立园教师的儿童行为观察能力显著强于民办园教师。笔者了解了被试教师的背景信息,发现民办园的教师中专业背景为学前教育的仅占总人数的22.73%,这可能是民办园教师的儿童行为观察能力相对较弱的原因之一。此外,公办园教师在职前和职后的专业学习与专业培训中或多或少地接受过儿童行为观察能力的相关训练,而民办园教师在这方面的学习经历较少。

四、结论与建议

(一)研究结论

在以上实证研究的基础上,笔者得出以下三个结论。第一,被试教师的儿童行为观察能力在三个维度上发展不均衡,儿童行为观察描述能力强于儿童发展支持策略能力和儿童发展情况分析能力,且整体水平有待提高。第二,被试教师的儿童行为观察能力在个体背景上存在差异。一方面,年龄在25~35岁(含)的教师的儿童行为观察能力水平明显强于36~45岁(含)的教师和25岁以下的教师,25岁以下教师排名最后,45岁以上教师的儿童行为观察能力水平与其他三组之间不存在统计学上的差异表现;另一方面,教师儿童行为观察能力的差异也反映在从业者的学历上,本科学历教师强于专科学历教师,而专科学历教师强于中专、高中及以下学历教师。第三,教师的儿童行为观察能力在幼儿园性质上也存在显著差异,调查数据显示,民办园教师的儿童行为观察能力显著弱于公办园教师。

(二)建议与策略

按照观察渗透理论的相关内涵,教师解释儿童行为的能力是教师儿童行为观察能力的重要组成部分。同时,教师需要运用自身掌握的儿童学习与发展相关知识,捕捉幼儿在一日活动中值得关注的特定行为,并解读这一行为,获得关于儿童学习与发展的事实,在此基础上为幼儿提供必要的发展支持。

结合实证研究的结果,笔者认为,在提高教师的儿童行为观察能力时应重视以下两个方面。第一,相关部门要重视教师在职前教育中的儿童行为观察理论学习与知识储备,通过专业实习与实训提高教师的儿童行为观察能力。第二,相关部门要持续关注在职教师儿童行为观察能力的发展情况,丰富教师的理论知识储备,以支持教师运用相关理论知识解释观察现象,分析儿童的发展水平。同时,相关部门应设计儿童行为观察能力培训课程,让不同年龄、不同学历和不同性质幼儿园的教师能够有针对性地接受儿童行为观察培训学习,以提高专业能力。

(作者单位:常熟理工学院师范学院)