观摩视频课,关键是“代入”

摘 要:理想的视频课观摩,在不同方案的对照与讨论交流过程中,没有教师置身事外,作壁上观。教师不是简单地以“第三方”身份对课堂评头论足,而是参与课堂进程的设计与讨论。每位教师都成为上课教师,从“旁观者”转换为“当局者”。这样的观课议课,让教师更充分地经历了学习的过程。一位教师,缺失了学习经历的体验,则很难从学的角度去设计学生的学习活动。

关键词:视频课;教学研讨;观课议课

一场课堂教学观摩活动之后,参加活动的教师将课堂教学的视频带回学校。全校集中观摩,大家交流观课感想。

这样的教学研讨活动,我们太熟悉了。熟悉得几乎不去反思:这样的观课方式究竟效果如何?参加活动的教师,观课之后往往说些不痛不痒的感受,大多是空话、套话、假话、废话。教师为何成为“旁观者”?

一是观摩视频课不像观摩现场课那样容易将自己“代入”,而更容易像看电影、电视一般将自己作为“旁观者”对视频评头论足。

二是参加观课活动的教师体验到的往往是通过研讨,帮助上课教师改进课堂,提升课堂质量与教学水平,而忽略了这个过程对自己的促进与提升作用。观摩视频课时,观课教师往往习惯了“事不关己,高高挂起”。

三是观课后的研讨,你一言我一语式地交流,众人在场导致“责任分散”。心理学上有“旁观者效应”,也叫“责任分散效应”,说的是发生一件事时,很多人在场,但是,大家可能都会在心里认为,别人会出手解决这件事。结果,大家都是这样想的,就都没有行动,导致袖手旁观。

曾经观看台湾大学吕世浩教授的一段TED大会演讲视频。吕教授在演讲中问了这么一个问题:学历史,到底有什么用?听到这个问题,我心头一震。正如吕世浩教授的追问:我们从小学历史,背了那么多的年代、地名、人名、事件,到底是为了什么?应付考试后,我们还记得多少?记住这些,对我们的人生有什么用?想想这些问题,我们是否发现自己的行而不知,甚至浑浑噩噩。吕世浩教授说:在古代,帝王与精英都要学历史,都觉得学历史非常有用;在现代,所有人从小都要学历史,都不知道学历史有什么用,为什么古今会有这么大的差别?吕世浩教授指出:其实不是历史没有用,而是古人学历史的方法和我们不一样。吕世浩教授具体解释了做法:当你读一本书,读到书中一个重要的历史人物,面对人生的一个重要关头,需要下一个决定的时候,请你不要接着往下看,而是把书盖上。这时,作为读者的你,想一想:如果你就是他,在这样的环境中,你会怎样决定?努力地想,把一切都想清楚之后,再把书打开,看看历史上的那个人是怎样做决定的,他的决定和你一样不一样,他为什么会做这样的决定,他成功了还是失败了,他付出了什么、又得到了什么。用这种方法,把历史人物的想法与自己的想法深度联系起来,用古人的智慧来磨炼我们的智慧。

吕世浩教授用历史故事《张良拾鞋》让大家沉浸式体验读历史如何启发智慧。张良是战国末期韩国人,刺杀秦始皇未能成功,逃到了下邳城。张良外出散步,看到一个老人家坐在桥头上。老人家见张良走过来,故意把一只鞋扔到了桥下,然后对张良说:“小子,下去给我把鞋捡上来。”读历史故事至此,我们把书合上,想一想:如果我是张良,我会怎么做?我们想好自己的做法,再打开历史书,看张良是怎么做的。张良当时很不高兴,但想到他是老人,就下去捡了回来。老人家傲慢地伸出脚说:给我穿上。这时,我们再暂停,想一想:如果我是张良,此刻我又会怎样做呢?想好自己的做法之后,再看看张良是怎么做的。张良犹豫了一下,但还是给老人家穿上了鞋。我们的做法与张良做法一样吗?张良为何这样做?这告诉我们什么?在这些问题的思考中,我们的感悟,也就是我们学习历史的收获。

吕世浩教授介绍说,这就是古人学历史的方法。即,在最关键处,把书合上。如果你是他,你会怎么办?我想起了《格言联璧》中的一句话:“在古人之后,议古人之失则易;处古人之位,为古人之事则难。”[1]这样学历史,让我们从被动的“旁观者”转变为投身其中的“当局者”,让我们与古人对话,用古人的智慧来启发自己的智慧。我把这样的方法,迁移运用到视频课的观课议课活动中。

我和数学组老师共同观摩《长方形和正方形的面积》一课的教学视频。视频中的课堂上,教师组织全班学生独立操作:用1平方厘米的小正方形测量一个长方形的面积(长方形长4厘米、宽3厘米)。学生操作之后,教师组织学生汇报。这时,我暂停了视频播放。提出问题:如果你上这节课,接下来怎样组织学生汇报?

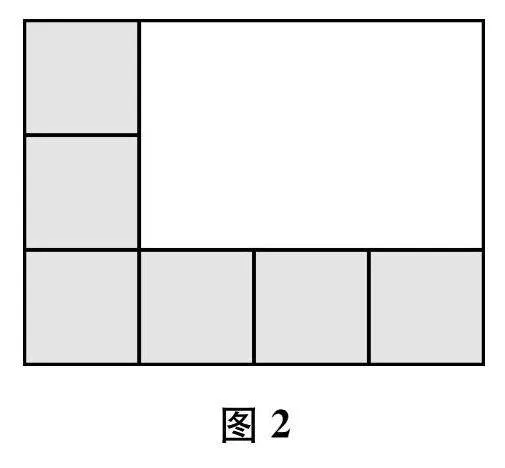

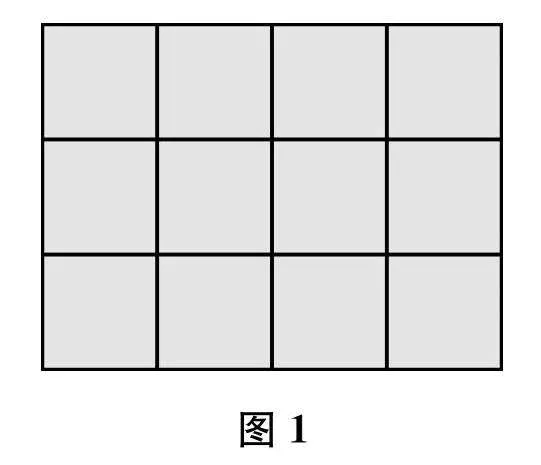

第一位交流的是张老师。她说:学生会有两种摆法,第一种是“摆满”(如下页图1),第二种是“摆一行一列”(如下页图2)。我会先邀请“摆满”摆法的学生展示,再邀请“摆一行一列”摆法的学生展示。

接着交流的是李老师。她说:学生可能还有第三种摆法,“沿着对角线摆”(如图3);在第二位学生展示之后,我再安排展示“沿着对角线摆”这种摆法。

第三位交流的是王老师。王老师指出:我和前两位老师的做法相同的是,先安排“摆满”的摆法的同学展示,然后让班上其他学生把各自的摆法与他的摆法对照,如果摆法不同,就举手,我再邀请举手的学生做后续展示。

三位教师交流之后,我重新播放课堂视频。视频中的上课教师是怎样做的呢?

视频中的上课教师在学生操作之后,用抽签的方式任意选择第一位与全班交流的学生。被抽中的第一位学生展示的是图2的摆法。展示之后,班级中的一些学生举手了。第一位展示的学生邀请了第二位学生,第二位学生展示了图1的摆法。教师组织学生比较两种摆法的相同点与不同点。学生交流讨论,得出:相同点是沿着“长”与“宽”摆;不同点是摆法2(图1)是“摆满了”,摆法1(图2)用的小正方形少了,只摆了一行与一列,从摆法1中“看到了”摆法2,可以摆3行,每行4个。教师在图2中画虚线表示出“12个小正方形摆满长方形”(如图4)。接着,教师指出:我还有一种摆法,用的小正方形个数比摆法1还少。学生很是惊讶。当教师摆出图3的摆法时,很多学生都情不自禁地“啊”“哦”,表示恍然大悟。教师组织学生分析图3的摆法,并让学生在图3中画出虚线,“看出”每行摆4个,摆3行。

至此,课堂教学视频播放又“暂停”下来。我让大家讨论:上课教师为什么这样做?你的做法与上课教师的做法各有什么特点?

学生汇报展示时,哪位学生到前面展示自己的做法?上课教师采用了抽签的方式。这样,第一位学生是怎样的想法,是随机呈现的。之前,张老师、李老师、王老师交流的做法都是教师选择先展示“摆满”的摆法,之后再展示其他不同的摆法。

观课议课的研讨,聚焦下面的话题:先展示哪种想法、做法,再展示哪种想法、做法,是不是一定要按照从常规到非常规、由简单到复杂、由易到难的顺序安排?如果随机呈现,是否可以?

经过讨论,大家发现,我们可能关注了课堂中展示的“序”。这种“序”,往往是教师的人为预设。而比“序”更为重要的是,不同的想法、做法是否都呈现了出来?在这一过程中,全班学生是否看懂了他人的想法、做法?是否在实时对照并比较不同的想法、做法,即把自己的想法、做法与他人的想法、做法进行对照与比较?这些问题,让大家认识到,课堂中,教师的教学关注,要从是否按照自己的教学预设推进教学活动,转向把学生的想法、做法作为教学资源,组织并引导学生的学习活动。课堂教学中,教师应关注学生是否在学,全班学生是否都在学,而不应停留于教师是否按自己的想法完成了教学计划。

接着,观课议课聚焦下面的话题:当全班学生都没想到摆法3,学生无法展示这种摆法时,教师是否可以呈现?如何呈现这种摆法?

从视频课中可以看出,教师直接呈现了这种摆法。教师作为课堂中的一员参与了展示交流。大家认识到,我们上课时似乎有些“固执”了,好像这些想法都得由学生呈现出来。如果第三种摆法学生没想出来,我们通常用“问题”把这种摆法“引”出来。其实,教师直接呈现这种摆法,也是一种方式。

大家又研讨下面的问题:为什么我们习惯于进行全班展示的第一位学生由教师指定呢?

张老师、李老师的安排让课堂的一切都在教师控制中;王老师的安排让课堂基本可控;视频课中的安排看似不可控,但总体依然可控,教师下了一盘更大的棋,让更多的学生投入展示与交流的过程中。有意思也有价值的是,观课议课过程中,大家畅所欲言,并没有觉得课堂一定要用哪一种方式,因为这和教师对课堂的驾驭与调控能力以及学生在课堂中的参与水平与表现都有关。的确,课堂怎么做,从来不是单选题,没有唯一答案。

在不同方案的对照与讨论交流过程中,没有教师置身事外,作壁上观。这样的观课议课,不是简单地以“第三方”身份对课堂评头论足,而是参与课堂进程的设计与讨论。每位教师都从“旁观者”转换为“当局者”,与视频中的上课教师一起面对课堂情境中较为复杂的问题;然后,各自拿出自己的课堂方案,在不同方案的交流过程中“头脑风暴”。大家的思路打开了,开放性、建设性地重构课堂中的想法、做法。更进一步,分析不同的教学做法基于怎样的思考,让每位教师在各自后续课堂中的行为更为审慎,成为下一次有思考地迁移应用的基础。

综上所述,观看课堂视频,呈现了某一场景或某一问题,我们可以按下“暂停”键,让参加观摩的教师想一想:如果我是上课教师,此刻,我怎么做?在各位教师表达各自想法、做法之后,再继续观看课堂视频,看看上课教师是怎样做的。讨论:上课教师为什么这样做?我的做法与上课教师的做法有什么相同与不同?这带给我们怎样的教学思考与教学启示?

如果你在视频课观课议课的现场。你会这样做吗?这样的改变是为了什么?我们如何从他人的经历中习得智慧?如何从被动的“旁观者”成为主动的“当局者”?

这样的观课议课,让教师更充分地经历了学习的过程。一位教师,缺失了学习经历的体验,则很难从学的角度去设计学生的学习活动。

参考文献:

[1] 马天祥.格言联璧[M].北京:中华书局,2020:24.