2010—2017年中国典型城市群土地利用格局变化及其驱动力比较分析

邢佳丽, 史文娇, 郭旭东, 王鸣雷, 王晓青, 石晓丽, 张智杰, 王玥, 冯冬宾, 邵景安

2010—2017年中国典型城市群土地利用格局变化及其驱动力比较分析

邢佳丽1, 2, 史文娇1, 3, *, 郭旭东4, 王鸣雷1, 3, 王晓青5, 石晓丽6, 张智杰7, 3, 王玥8, 冯冬宾9, 邵景安10

1. 中国科学院地理科学与资源研究所, 陆地表层格局与模拟院重点实验室, 北京 100101 2. 中国地质大学(北京), 地球科学与资源学院, 北京 100083 3. 中国科学院大学, 资源与环境学院, 北京 100049 4. 中国国土勘测规划院, 自然资源部土地利用重点实验室, 北京 100035 5. 南京大学, 地理与海洋科学学院, 南京 210023 6. 河北师范大学, 资源与环境科学学院, 河北省环境演变与生态建设实验室, 河北省环境变化遥感识别技术创新中心, 石家庄 050024 7. 中国科学院空天信息创新研究院, 数字地球重点实验室, 北京 100094 8. 沈阳建筑大学, 管理学院, 沈阳 110168 9. 辽宁省朝阳市自然资源局, 朝阳 122000 10. 重庆师范大学, 地理与旅游学院, 重庆 401331

明确典型城市群土地利用格局变化及其驱动力, 对生态环境保护与国土空间规划有重要意义。以2010与2017年哈长城市群、山东半岛城市群和海峡西岸城市群土地利用变更调查数据为基础, 采用土地利用变化幅度、土地利用变化速率、土地利用类型转移矩阵等定量和定性方法对2010—2017年三大城市群的土地利用格局变化及其驱动力进行比较分析。结果表明, 三大城市群的主要土地利用变化表现为其他土地利用类型向建设用地的转化, 其规模由大到小依次为: 海峡西岸城市群(2186.27 km2) >山东半岛城市群(1056.45 km2) >哈长城市群(897.91 km2); 海峡西岸城市群的耕地面积表现为净增长(192.00 km2), 其中流失面积为18755.00 km2, 新增面积为18948.00 km2, 而其余两个城市群的耕地变化则以净流失为主。人口增长、经济发展、交通建设是三大城市群建设用地扩张的主要驱动力, 而气候变暖促进了哈长城市群新增耕地的北移。研究得出三大城市群土地利用格局变化及其驱动力存在明显差异。

哈长城市群; 山东半岛城市群; 海峡西岸城市群; 土地利用格局变化; 驱动力

0 前言

我国将城市群建设作为全球和地区经济竞争的政策工具, 计划制定数十个国家级、地区和地方级城市群[1]。然而, 随着城市群的城镇化、工业化和区域经济快速发展, 土地利用类型随之发生变化, 对我国的生态环境产生一系列影响, 如人地矛盾、资源枯竭、环境恶化等[2–4]。为此, 明确城市群的土地利用格局变化及其驱动力对未来的政策制定和生态保护至关重要。

近年来, 众多学者利用多源卫星遥感技术提取土地覆被信息等方法[5–8], 从多种角度出发分析了城市群建设过程中的土地利用格局变化及驱动力[9–12], 为城市化和可持续发展提供了重要技术支撑[13–14]。已有成果表明, 土地利用格局变化受人口增长、经济发展、交通建设等社会经济因素和气候、水文、地形地貌等自然因素的多重影响[8, 15–17]。城市群建设会加快土地利用格局变化, 造成土地退化、水土流失、碳排放增加、生态系统脆弱等问题[18]。例如, 闽三角城市群城乡建设引发土地利用持续巨变, 导致水源涵养能力减弱[7]; 哈长城市群建设用地扩张致使土壤保持量和碳储量减少[19]。因此, 亟需开展长时间序列的城市群土地利用格局变化及其驱动力比较分析, 探究城市群土地利用变化下的生态系统影响机理, 为后续城市群建设提供理论和数据支撑。

以往研究大多采用分类精度较低的多源遥感数据进行土地利用类型的解译分析[20], 导致土地利用类型的分类精度差, 时空格局、驱动机制、生态效应等的评估结果与实际情况脱节[6, 9–17], 难以满足实际管理需求。此外, 对不同典型城市群间土地利用格局变化及其驱动力比较分析的研究较少。据此, 本研究选取自然条件与社会经济发展水平具有鲜明区域差异的三个城市群(哈长、山东半岛和海峡西岸城市群), 基于我国2010和2017年地方实地调查的土地利用变更调查数据, 比较分析三大城市群土地利用格局变化特征, 厘清土地利用格局变化的驱动力, 探讨三大城市群土地利用格局变化对生态系统的影响, 为构建可持续的土地利用模式提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

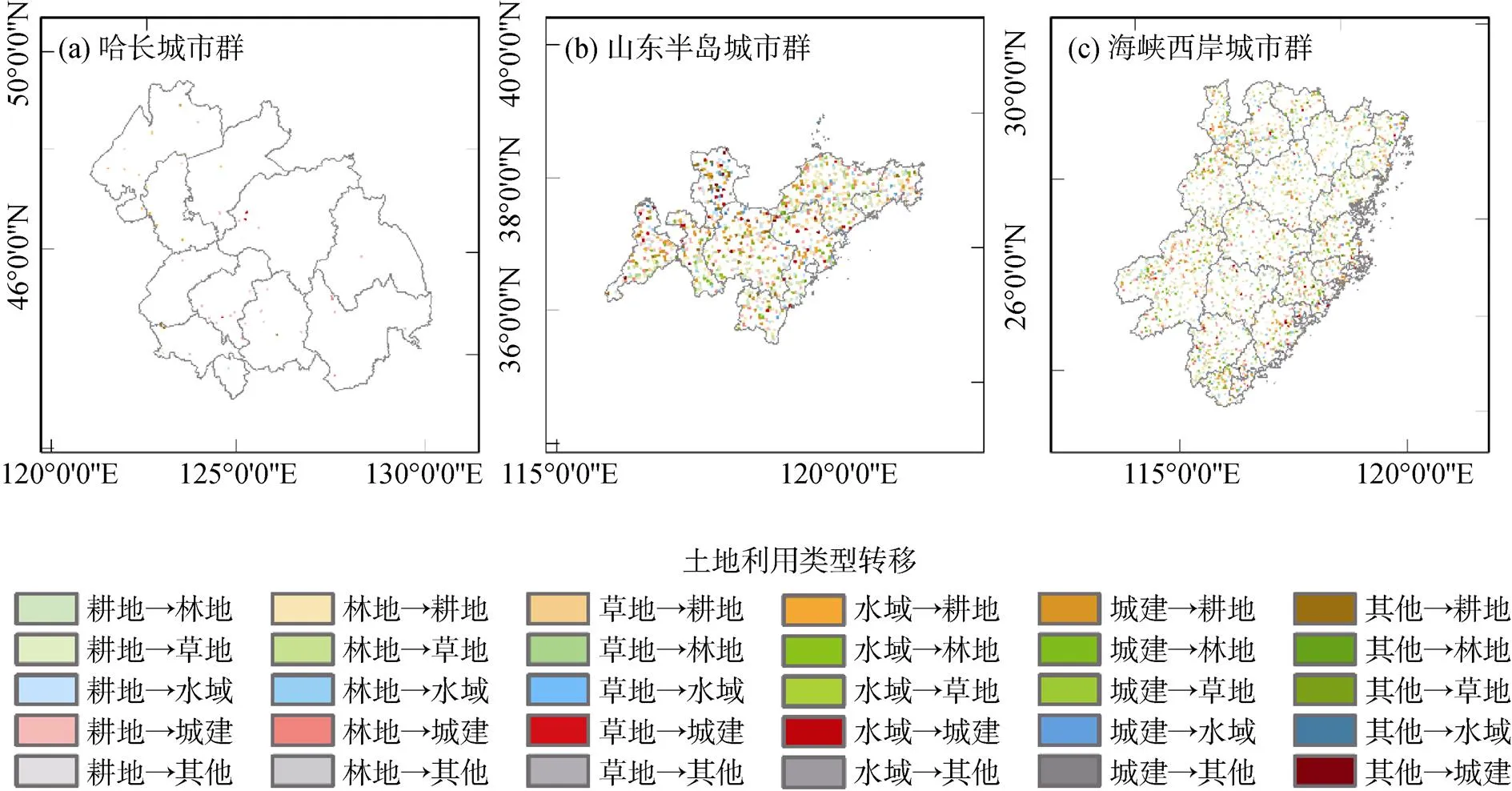

根据我国城市群建设“5+9+6”空间格局[21], 选择我国东部的3个区域性城市群(国家二级城市群)作为研究区[22], 由北向南依次为哈长城市群(122°24′—131°18′ E, 42°00′—48°55′ N)、山东半岛城市群(116°13′—122°42′ E, 35°04′—38°23′ N)和海峡西岸城市群(113°54′—121°16′ E, 22°53′—29°42′ N)。在自然条件方面, 哈长城市群西北部的松嫩平原, 耕地与建设用地集中分布(图1a); 山东半岛城市群中部低洼平坦, 耕地集中连片(图1b); 海峡西岸城市群山地丘陵广泛分布, 森林覆盖率高(图1c)。在社会经济方面, 三大城市群侧重点各有不同, 如哈长城市群既是我国重要的老工业区, 也是我国最大的商品粮基地, 2017年, 第一产业比重达11.76%; 山东半岛城市群城镇化率突破60%; 海峡西岸城市群人均GDP达53491.01元·人–1。

1.2 数据来源

年总人口数、城镇人口数、地区生产总值、三大产业、城镇人口比重等社会经济数据来源于2011—2018年地方统计年鉴以及2010—2017年地方国民经济和社会发展统计公报。DEM数据来源于地理空间数据云平台(http: //www.gscloud.cn/), 空间分辨率为90 m×90 m; 2010及2017年土地利用变更调查数据来源于中国国土勘测规划院数据中心, 空间分辨率为250 m×250 m。

1.3 研究方法

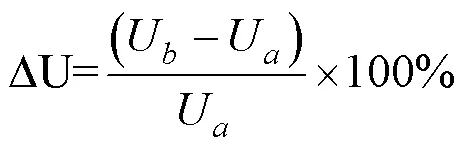

1.3.1 土地利用变化幅度

土地利用变化幅度能够反映同一地区不同土地利用类型在数量与结构上变化的总体趋势, 计算公式如下:

式中, Δ代表该时段内某类土地利用变化幅度(%),U、U分别代表研究初期、末期某类土地利用类型的面积(km2)。

1.3.2 土地利用变化动态度

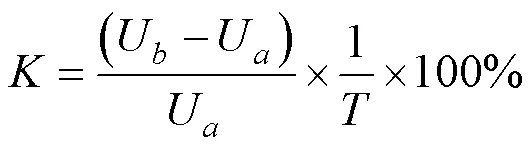

土地利用动态度是反映一定时段某土地利用类型数量变化程度, 计算公式如下:

式中, K代表研究期土地利用类型的动态度(%); Ua、Ub代表研究初期与末期该类土地利用类型的面积(km2); T代表研究时长。

Figure 1 The patterns of land use in the three urban agglomerations in 2017

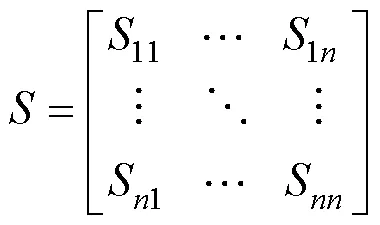

1.3.3 土地利用类型转移矩阵

土地利用类型转移矩阵用于定量描述各土地利用类型间的转化, 能够表述时空演变过程, 计算公式如下:

式中,代表土地利用转移矩阵;S代表面积;,(,= 1, 2, …,) 分别表示研究初期和末期的土地利用类型。

1.3.4 驱动因素分析

城市群的发展建设以社会经济因素影响为主, 自然因素影响为辅[8, 15-17]。本研究选择城镇化率、人口密度、三大产业、人均GDP、交通建设、气候变化以及国家政策等指标综合分析城市群发展建设过程中土地利用格局变化的驱动作用。

2)测量放线。通常,会根据施工图纸所标注的各个坐标点在施工现场进行标注,在一般情况下,需要每隔30cm打1根边桩,但是如果打桩地区的地形变化较大,或是处于转弯路段,需要根据实际情况进行调整。

2 结果与分析

2.1 2010—2017年三大城市群土地利用空间格局变化

2010—2017年, 哈长城市群土地利用格局变化主要在西南部, 转移类型以耕地、林地、草地转建设用地为主; 北部以耕地占用草地为主(图2a)。山东半岛城市群东北部(胶东丘陵区)和西南部(鲁中南山区)的地类变化主要为林草地之间的转换; 西北部以其他土地向耕地、建设用地转换为主; 东南部以耕地与建设用地之间的转换为主(图2b)。海峡西岸城市群内陆地区的耕地与林地相互转换尤为明显; 东南沿海、闽西及闽北地区的土地利用变化以林草地转建设用地及耕地为主(图2c)。

2.2 2010—2017年三大城市群土地利用变化特征

2.2.1 2010—2017年三大城市群土地利用数量变化特征

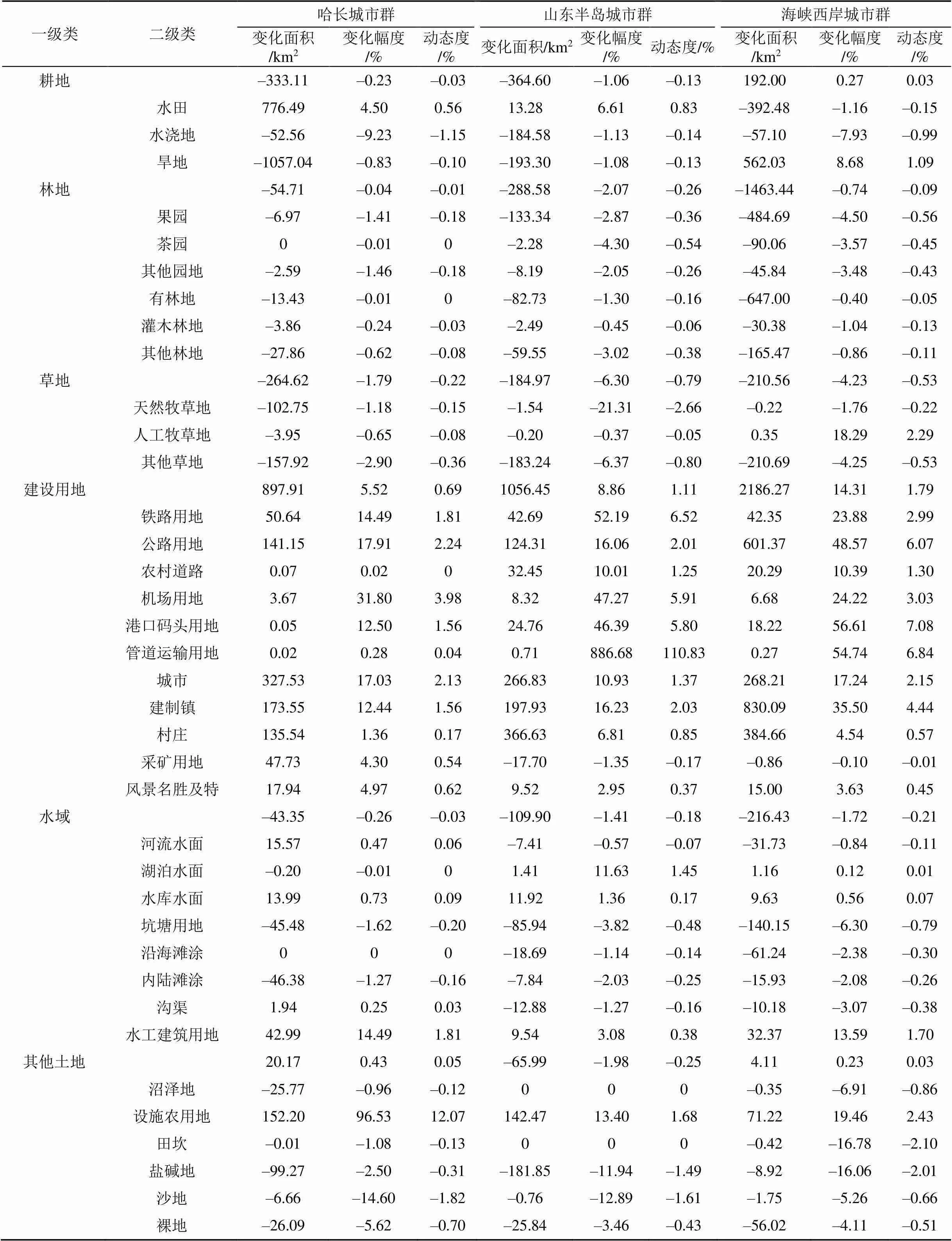

哈长城市群的建设用地以扩张(897.91 km2)为主(表1), 主要表现为城市与建制镇用地面积增加(表1); 山东半岛城市群的建设用地面积增加了1056.45 km2(表1), 主要表现为城市与村庄用地面积的增加(表1); 海峡西岸城市群的建设用地扩张面积(2186.27 km2)分别是哈长、山东半岛城市群的2.43、2.07倍(表1), 其中公路用地与建制镇用地增加面积在三大城市群中均位居首位(表1)。此外, 海峡西岸城市群的耕地是三大城市群中面积唯一小幅增长的(0.27%), 而林地(1463.44 km2)和水域(216.43 km2)则是三大城市群中面积减少最大的。

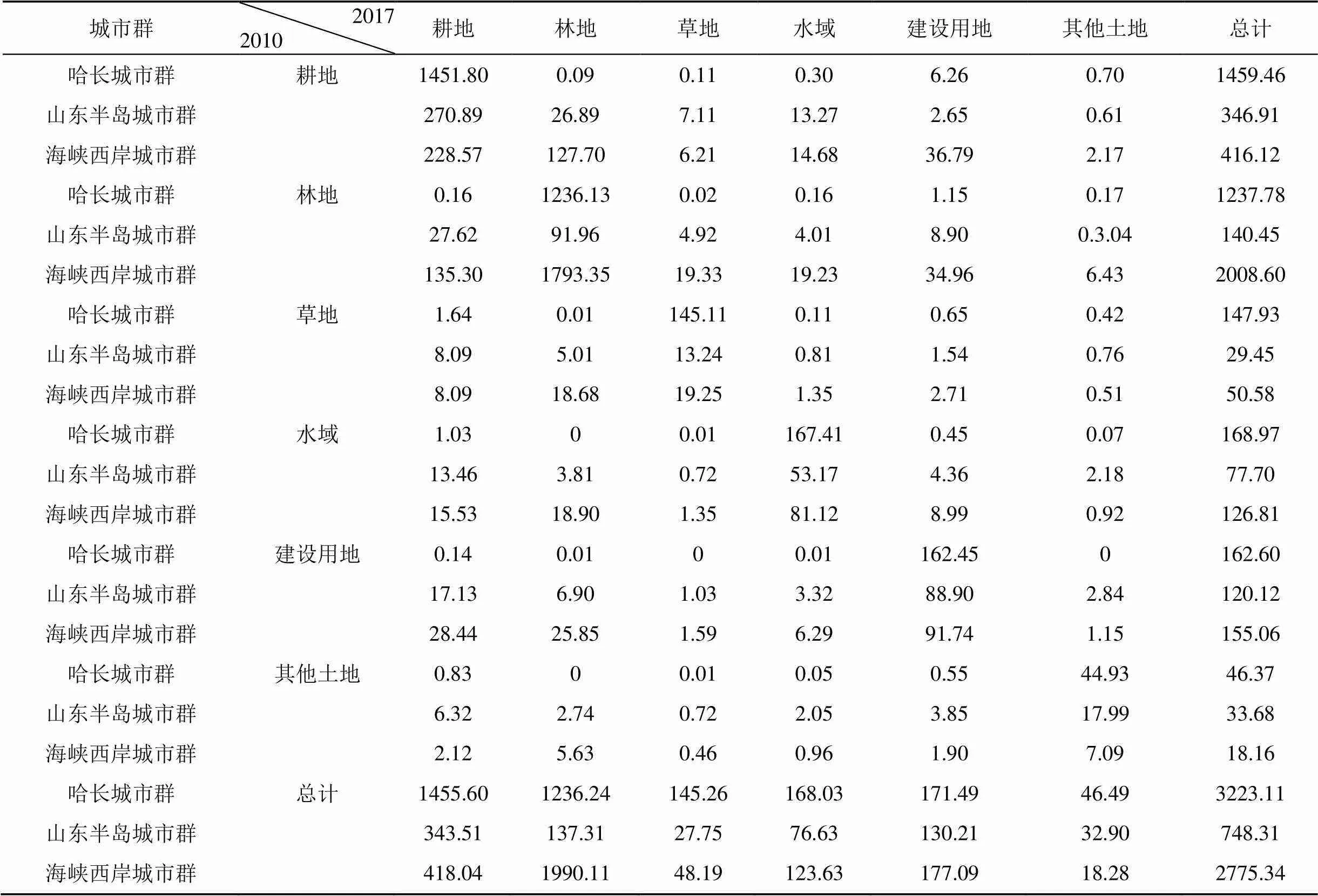

2.2.2 2010—2017年三大城市群土地利用类型转移特征

2010—2017年间, 哈长城市群以耕地和建设用地变化为主。其中, 新增建设用地的81.77%来自耕地(69.17%)和林地(12.60%), 新增耕地主要由草地(43.27%)和水域(27.18%)转入(表2); 在山东半岛城市群, 新增耕地的56.61%来自林地和水域, 有27.47%的耕地和17.01%的林地由草地转入。此外, 新增建设用地的76.52%主要来自于耕地(54.96%)和林地(21.55%) (表2); 在海峡西岸城市群, 新增耕地的71.43%由林地转入, 新增建设用地的84.17%来自耕地(43.14%)和林地(41.03%), 而15.99%的耕地和36.93%的林地则是由草地转入(表2)。

图2 2010—2017年三大城市群土地利用类型转移空间分布

Figure 2 Spatial distributions of the transformation types of land use in the three urban agglomerations from 2010 to 2017

表1 2010—2017年三大城市群各类型土地利用变化

表2 2010—2017年三大城市群土地利用类型转移矩阵(×102 km2)

2.3 三大城市群土地利用格局变化驱动力

2.3.1人口因素

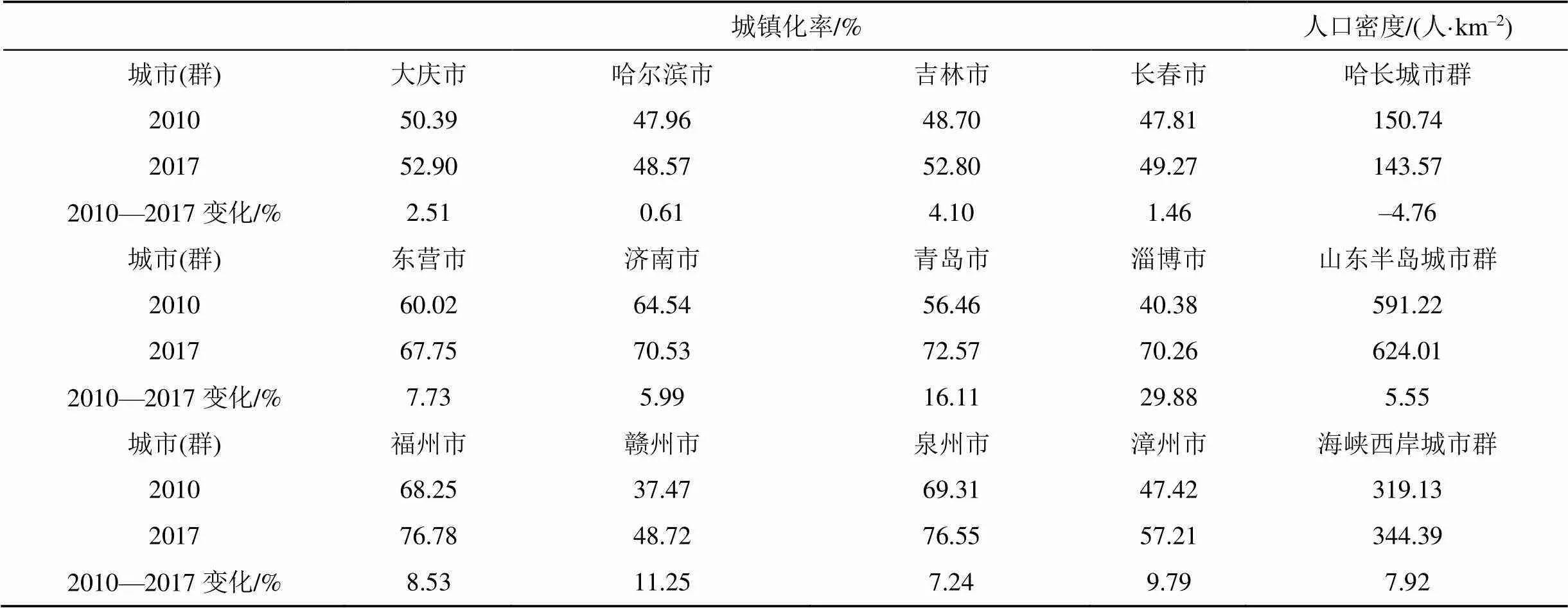

哈长城市群的人口流失导致人口密度下降4.76%, 其四个主要城市中哈尔滨市的城镇化率增幅最小(0.61%) (表3), 城镇化速率缓慢增长和人口密度降低可能导致耕地撂荒(表1)。而山东半岛和海峡西岸城市群的人口密度均增加, 其中海峡西岸城市群增幅最大(7.92%), 为满足人们对住宅和粮食的需求, 通过占用周边土地来建设村庄(384.66 km2)和开垦旱地(562.03 km2)。在城镇化发展建设中, 山东半岛城市群的淄博市和青岛市是开展城市和建制镇建设工作的重点城市, 而海峡西岸城市群的福州市和泉州市城镇化率较其他城市高, 加快了城市和建制镇的扩张速度。

2.3.2 经济因素

表3 2010—2017年三大城市群城镇化率及人口密度变化

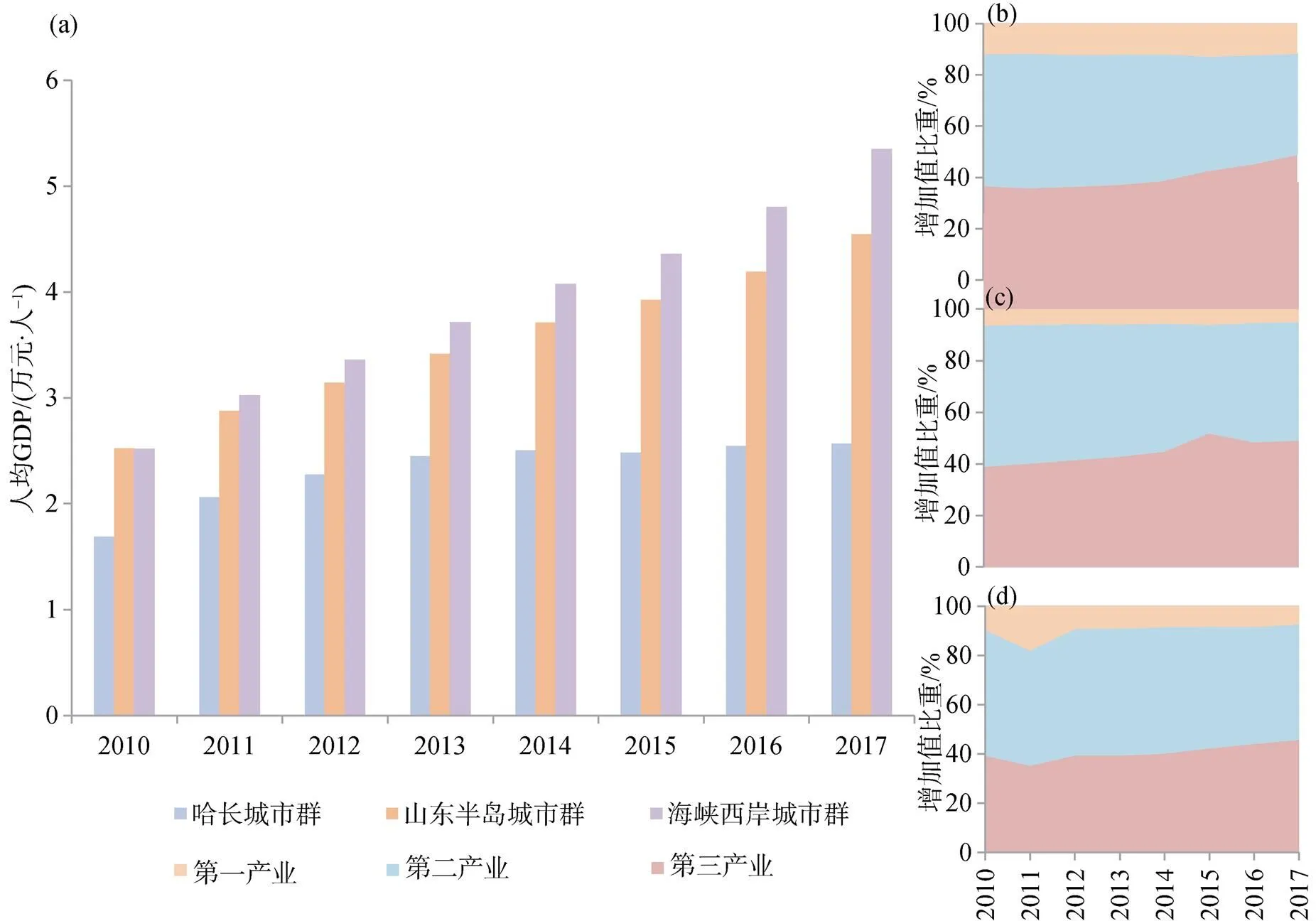

图3 2010—2017年三大城市群人均GDP(a)及第一、二、三产业增加值比重(b–d)

Figure 3 The per capital GDP (a) and the proportion of value-added from the Primary (b), Secondary (c) and Tertiary (d) Industries in the three urban agglomerations from 2010 to 2017

2.3.3 交通建设

发达的交通网络扩大了建设用地占用其他土地利用类型的范围[3]。海峡西岸城市群内陆地区多山地, 通过铁路(42.35 km2)和干线公路(601.37 km2)的建设推动内陆地区的经济发展(表1); 东部沿海地区地势平坦适合修筑港口(18.22 km2)以及大型国际机场(6.68 km2), 以此引进外资, 提升国民生产总值。山东半岛城市群中部以北为冲积平原, 具有增设河运与内河港口(24.76 km2)以及推进公路(124.31 km2)和铁路(42.69 km2)建设的优势, 在沿海地区增设机场(8.32 km2)与海港促进对外经济贸易发展。哈长城市群西北平原区地处内陆, 在交通建设中以铁路(50.64 km2)和公路(141.15 km2)为主。

2.3.4 气候因素

东北北部在气候变暖的影响下大面积林草地被开垦为耕地, 农作物的种植边界逐步北移[16]。2017年各站点的年积温较2010年高, 且2010年各气象站点的年积温最低值位于哈长城市群北部的嫩江(2555.60 ℃·d) (图4), 超过了东北地区早熟水稻的下限积温(≥10℃ 2000 ℃·d)。气候变暖为哈长城市群北部的水稻生长提供了热量资源, 促使水田开垦(776.49 km2)向北移动(表1)。

2.3.5 政策因素

除人口、经济、交通和自然因素外, 我国各省颁布实施的土地利用规划等政策对三大城市群土地利用格局变化同样具有推动作用[15]。《福建省土地利用总体规划》和《山东省土地利用总体规划》的生效, 使旱地(562.03 km2, 海峡西岸城市群)和水田(13.28 km2, 山东半岛城市群)的非法占用得到有效遏制(表1)。《福建省城镇体系规划(2010—2030)》与《福建省新型城镇化规划(2014—2020年)》等规划文件的颁布实施, 实现了中心城市(268.21 km2)扩张辐射带动周围中小城镇(830.09 km2)发展的新城镇建设; 山东半岛城市群为积极响应西气东输工程的建设与石油资源的开发, 大规模征收运输管道用地(0.71 km2); 哈长城市群大力支持设施农用地(152.20 km2)建设以盘活因人口流失而闲置撂荒的土地。

3 讨论

城市群是建设用地扩张的主体区域, 其扩张规模与主要来源在各城市群差异明显。研究发现哈长城市群与吉林省[23]、北京市[24]、河北省[25]等地区一样, 建设用地扩张以耕地转入为主; 而山东半岛城市群的新增建设用地主要来源于耕地和林地, 与方士源等人[26]的研究一致; 海峡西岸城市群以福建省为主体, 其建设用地扩张以占用林地为主[27]。

人口规模和经济发展是城市群建设用地占用周边土地利用类型的主要因素[23, 26–27], 如三大城市群主城区扩张、城乡一体化建设、交通规划等; 而自然因素(气候等)对东北地区的土地利用格局变化有显著影响[28], 如哈长城市群新增耕地北移。

城市群的快速发展在带来土地利用格局变化的同时, 也会对城市群内部的生态系统服务产生重要影响。例如, 哈长城市群建设用地扩张以占用耕地为主, 导致土壤保持量和固碳量有减少的趋势[19]; 而耕地开垦区的土壤保持能力和产水量有增加趋势,固碳能力有降低的可能[19, 29]。山东半岛城市群建设用地扩张以占用林草地和耕地为主, 变化区域的植被净初级生产力有减少的可能[30]; 而林地修复工程使得植被净初级生产力以及固碳服务有所改善[31]。海峡西岸城市群建设用地扩张以占用林地为主, 其面积的减少使得水源涵养量有减少的趋势[7]。

4 结论

2010—2017年哈长城市群、山东半岛城市群和海峡西岸城市群三大典型城市群的土地利用格局变化中, 建设用地扩张是三大城市群的主要土地利用格局变化, 其中海峡西岸城市群建设用地扩张规模分别是哈长、山东半岛城市群的2.43、2.06倍。建设用地扩张占用的土地利用类型在三大城市群中具有显著差异, 其中哈长城市群建设用地扩张面积的69.17%由耕地转入, 山东半岛城市群建设用地新增面积的76.52%来自耕地和林地, 海峡西岸城市群41.03%的林地转为建设用地。在此期间, 自然因素(地形、地貌、气候等)促使哈长城市群新增耕地北移, 而社会经济因素则直接影响三大城市群建设用地扩张对其他土地利用类型的占用。

图4 2010—2017年哈长城市群北部邻近气象站点≥10℃年积温变化

Figure 4 The annual accumulated temperature changes of over than 10 ℃from the neighboring meteorological stations in the northern part of Ha-Chang urban agglomeration from 2010 to 2017

[1] GAO Xiaolu, XU Zening, NIU Fangqu, et al. An evaluation of China's urban agglomeration development from the spatial perspective[J]. Spatial Statistics, 2017, 21: 475–491.

[2] LAN Xiao, TANG Haiping, LIANG Haoguang. A theoretical framework for researching cultural ecosystem service flows in urban agglomerations[J]. Ecosystem Services, 2017, 28: 95–104.

[3] 杨清可, 段学军, 金志丰, 等. 长三角地区城市土地开发强度时空分异与影响机理[J]. 资源科学, 2020, 42(4): 723–734.

[4] 陈瑜琦, 张智杰, 郭旭东, 等. 中国重点生态功能区生态用地时空格局变化研究[J]. 中国土地科学, 2018, 32(2): 19–26.

[5] BAGAN H, YAMAGATA Y. Land-cover change analysis in 50 global cities by using a combination of Landsat data and analysis of grid cells[J]. Environmental Research Letters, 2014, 9: 064015.

[6] ZHANG Zhijie, ZHANG Yuanjie, YU Xiao, et al. Evaluating natural ecological land change in function- oriented planning regions using the National Land Use Survey data from 2009 to 2018 in China[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2021, 10: 172.

[7] 王保盛, 陈华香, 董政, 等. 2030年闽三角城市群土地利用变化对生态系统水源涵养服务的影响[J]. 生态学报, 2020, 40(2): 484–498.

[8] 陈万旭, 刘志玲, 李江风, 等. 长江中游城市群生态系统服务和城镇化之间的空间关系研究[J]. 生态学报, 2020, 40(15): 5137–5150.

[9] LIU Jiyuan, KUANG Wenhui, ZHANG Zengxiang, et al. Spatiotemporal characteristics, patterns, and causes of land-use changes in China since the late 1980s[J]. Journal of Geographical Sciences, 2014, 24(2): 195–210.

[10] NING Jia, LIU Jiyuan, KUANG Wenhui, et al. Spatiotemporal patterns and characteristics of land-use change in China during 2010—2015[J]. Journal of Geographical Sciences, 2018, 28(5): 547–562.

[11] 胡昕利, 易扬, 康宏樟, 等. 近25年长江中游地区土地利用时空变化格局与驱动因素[J]. 生态学报, 2019, 39(6): 1877–1886.

[12] 江凌, 肖燚, 饶恩明, 等. 内蒙古土地利用变化对生态系统防风固沙功能的影响[J]. 生态学报, 2016, 36(12): 3734–3747.

[13] 谢念斯, 刘胜华. 广州市城市绿地空间格局及其关联性分析[J]. 生态科学, 2019, 38(3): 55–63.

[14] 李智礼, 匡文慧, 赵丹丹. 京津冀城市群人口城镇化与土地利用耦合机理[J]. 经济地理, 2020, 40(8): 67–75.

[15] 刘纪远, 张增祥, 庄大方, 等. 20世纪90年代中国土地利用变化时空特征及其成因分析[J]. 地理研究, 2003, 22(1): 1–12.

[16] 王鸣雷, 史文娇. 中国北方新增耕地的时空变化及驱动因素分区[J]. 中国农业科学, 2020, 53(12): 2435–2449.

[17] 李毅, 肖腊梅, 胡文敏, 等. 长株潭核心区土地利用变化时空格局及驱动力多维分析[J]. 经济地理, 2021, 41(7): 173–182.

[18] LU Chenxi, ZHAO Tingyang, SHI Xiaoliang, et al. Ecological restoration by afforestation may increase groundwater depth and create potentially large ecological and water opportunity costs in arid and semiarid China[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 176: 1213–1222.

[19] 于媛, 韩玲, 李明玉, 等. 哈长城市群生态系统服务时空特征及其权衡/协同关系研究[J]. 水土保持研究, 2021, 28(2): 293–300.

[20] 白燕, 冯敏. 全球尺度多源土地覆被数据融合与评价研究[J]. 地理学报, 2018, 73(11): 2223–2235.

[21] 方创琳. 中国城市群研究取得的重要进展与未来发展方向[J]. 地理学报, 2014, 69(8): 1130–1144.

[22] 方创琳, 毛其智, 倪鹏飞. 中国城市群科学选择与分级发展的争鸣及探索[J]. 地理学报, 2015, 70(4): 515–527.

[23] 史涵, 李蒙, 王向东. 1980—2017年吉林省土地利用变化及驱动力分析[J]. 国土与自然资源研究, 2019(4): 14–16.

[24] 何春阳, 史培军, 陈晋, 等. 北京地区土地利用/覆盖变化研究[J]. 地理研究, 2001, 20(6): 679–687, 772.

[25] 王雪然, 潘佩佩. 河北省土地利用变化及其生态环境影响[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(16): 297–303.

[26] 方士源, 王萍. 山东省土地利用时空变化与驱动力分析[J]. 山东国土资源, 2019, 35(1): 89–95.

[27] 吴琛璐, 王强, 董政, 等. 福建省海岸带土地利用/覆盖变化及其驱动力[J]. 水土保持通报, 2018, 38(3): 318–323.

[28] 刘丹, 璩路路, 李琳娜. 黑龙江北部边境样带土地利用时空变化特征及其驱动因素[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2021, 57(3): 417–423.

[29] 祁宁, 赵君, 杨延征, 等. 基于服务簇的东北地区生态系统服务权衡与协同[J]. 生态学报, 2020, 40(9): 2827–2837.

[30] 李卉, 张安定, 侯西勇. 2000—2014年山东省植被净初级生产力对土地覆盖变化的响应[J]. 鲁东大学学报(自然科学版), 2019, 35(2): 157–163, 192.

[31] 姜群鸥, 邓祥征, 战金艳, 等. 黄淮海平原耕地转移对植被碳储量的影响[J]. 地理研究, 2008, 27(4): 839–846, 975.

Comparison of land use change and its driving factors among typical urban agglomerations in China from 2010 to 2017

XING Jiali1, 2, SHI Wenjiao1, 3, *, GUO Xudong4, WANG Minglei1, 3, WANG Xiaoqing5, SHI Xiaoli6, ZHANG Zhijie7, 3, WANG Yue8, FENG Dongbin9, SHAO Jing’an10

1. Key Laboratory of Land Surface Pattern and Simulation, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China 2. School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences, Beijing, Beijing 100083, China 3. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 4. Key Laboratory of Land Use, China Institute of Land Surveying and Planning, Ministry of Land and Resources, Beijing 100035, China 5. School of Geographic and Oceanographic Sciences, Nanjing University, Nanjing 210023, China 6. College of Resources and Environmental Sciences, Hebei Normal University, Hebei Key Laboratory of Environmental Change and Ecological Construction, Hebei Technology Innovation Center for Remote Sensing Identification of Environmental Change, Shijiazhuang 050024, China 7. Key Laboratory of Digital Earth Science, Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100094, China 8. College of Management, Shenyang Jianzhu University, Shenyang 110168, China 9. Bureau of Natural Resources of Chao Yang in Liaoning Province, Chaoyang 122000, China 10. School of Geography and Tourism, Chongqing Normal University, Chongqing 401331, China

It is of great significance to clarify the land use change and its driving factors in typical urban agglomerations for ecological environment protection and territorial spatial planning. Based on the land use data produced by the National Land Use Survey, we compared the land use change and its driving factors in Harbin-Changchun (HC), Shandong Peninsula (SD) and the western coast of the Taiwan Strait (HX) urban agglomerations from 2010 to 2017 usinga series of qualitative and quantitative methods (such as land use change amplitude, land use change rate, and transition matrix of the land use types). The results showed that the main land use changes in three urban agglomerations were the transformation from other land use types to construction land. The changed area in descending order were HX (2186.27 km2), SD (1056.45 km2) and HC urban agglomerations (897.91 km2). The cropland area in HX urban agglomeration showed a net increase (192.00 km2), in which the cropland loss area was 18755.00 km2and the increased area was 18948.00 km2. However, both of the HC and SD urban agglomerations had net loss in cropland area. Furthermore, population growth, economic development, and transportation construction were the main drivers for the expansion of construction land in the three urban agglomerations, while climate warming also had a positive impact on the northward migration of newly increased cropland in HC urban agglomeration. Therefore, there were significant variations in land use change and the driving factors among the three urban agglomerations.

Harbin-Changchun urban agglomeration; Shandong Peninsula urban agglomeration; the western coast of the Taiwan Strait urban agglomeration; land-use change; driving factors

10.14108/j.cnki.1008-8873.2024.01.006

F293.2

A

1008-8873(2024)01-046-09

2021-07-27;

2021-11-01

国家重点研发计划项目(2022YFF1301101); 国家自然科学基金项目(42330707); 2018年院士牵头科技创新引导专项

邢佳丽(1996—), 女, 山西晋中人, 硕士, 主要从事国土资源调查与管理研究, E-mail: X_xingjiali_X@163.com

通信作者:史文娇, 女, 博士, 研究员, 主要从事土地利用变化研究, E-mail: shiwj@lreis.ac.cn

邢佳丽, 史文娇, 郭旭东, 等. 2010—2017年中国典型城市群土地利用格局变化及其驱动力比较分析[J]. 生态科学, 2024, 43(1): 46–54.

XING Jiali, SHI Wenjiao, GUO Xudong, et al. Comparison of land use change and its driving factors among typical urban agglomerations in China from 2010 to 2017[J]. Ecological Science, 2024, 43(1): 46–54.