吞咽功能训练联合低频电刺激疗法在脑卒中吞咽障碍患者康复阶段的应用

刘丹

(苏州大学附属常州老年病医院·常州市第七人民医院,江苏 常州 213000)

吞咽障碍是脑卒中常见的并发症,约22%~65%的脑卒中患者出现吞咽困难或饮水呛咳,患者一旦出现咽部异物感或异常,可以导致脱水、营养不良或吸入性肺炎,严重时梗塞窒息,直接对生命健康造成威胁。另外,脑卒中吞咽障碍患者一般承受着巨大的精神压力,长期以往会进一步加重其心理负担,产生严重的心理健康问题。对于脑卒中吞咽障碍患者,往往需要早期干预,医学界普遍认为越早干预,效果越好。吞咽功能训练已被证实对患者吞咽的恢复有益,从吞咽器官的运动与协调入手,循序渐进,使患者逐渐恢复正常的摄食及饮水活动。有大量研究认为[1],吞咽功能训练作为脑卒中认知障碍的常规手段,其操作简便、有效性强,得到医学界的认同。近年来,关于神经肌肉电刺激与脑卒中后运动障碍的关系已成为医学研究的重点,据此衍生出一系列新型疗法。电刺激疗法是一种治疗吞咽障碍的新技术,通过一定强度的电频刺激,诱发肌肉运动,使得被刺激肌群得到良好恢复[2]。目前各类新技术不断涌现,并被投入临床中,将多种技术联合应用,可以发挥多靶点、多方位的效果。本文评估吞咽功能训练与低频电刺激在脑卒中吞咽障碍患者康复中的联用效果。

1 资料与方法

1.1 临床资料

采用对照试验的研究方法,选取2021年1月—2022年12月,常州市第七人民医院神经内科收治的脑卒中后吞咽障碍的病例76例作为研究对象,依据随机数字表分为观察组和对照组,各38例。对照组男女病例分别20例、18例;年龄分布为48~67岁,平均(55.67±5.71)岁;病程分布为1~11 d,平均(7.11±2.03) d。观察组男女病例分别为 22例、16例;年龄分布为45~68岁,平均(55.21±5.54)岁;病程分布为0.25~10 d,平均(6.68±1.75) d。2组年龄、性别、疾病诊断、病程等各项数据比较,无统计意义(P>0.05),可以比较。

纳入标准:① 符合缺血性脑卒中诊断依据,包括影像学支持、生化指标、具体症状,2周内出现吞咽障碍的表现,明确诊断;② 脑卒中病例顺利渡过危险期,生命体征平稳、意识清楚,有自主理解能力;③ 签订干预协议,患者签字同意(或家属代签);④ 符合医学伦理研究的标准。

排除标准:① 尚未脱离危险,合并认知障碍、精神障碍、意识水平不稳定,或其他器质性疾患、恶病质;② 正在服用精神类药物、免疫抑制剂等特殊药物;③ 干预期间出现病情恶化、其他并发症;④ 有原发吞咽功能障碍、咽喉异物及鼻咽癌,或既往手术史、鼻饲管置入、处于气管切开。

1.2 干预方案

待脑卒中患者渡过危险期,各项生命体征和检查指标处于合理范围,接受抗血小板聚集、营养神经及改善微循环治疗,纠正各项紊乱状态,开始干预研究。

(1) 观察组采取吞咽功能训练联合低频电刺激。

应用洼田饮水试验和吞咽试验来评估吞咽状态,明确病情。由常州市第七人民医院康复医师指导,实施吞咽功能训练,包括基础训练和摄食训练。① 基础训练:指导患者微笑、皱眉、鼓腮、吹气等,每个动作持续10次;按摩双侧面部肌肉,持续3~5 min;用纱布包裹舌头,被动地左右上下的牵拉活动,持续3~5 min;通过语言指令,指导患者用舌头添上颚、吐舌、添腮,每个动作20次;上抬咽部,让患者舌抵上颚,做吞咽动作数次,如咽部无法上抬,用手上推咽部,持续5 s;用棉球蘸取冷生理盐水,点软腭、舌根及咽壁,并配合发音,持续10次;② 待患者基础吞咽状态恢复,开始摄食训练,采用流质或半流质食物,如米粥、藕粉、奶粉等,用勺子从健侧送入至舌根部,嘱患者做吞咽动作,直至完全吞咽后,再进行下一次摄食,过程循序渐进。选用低频电刺激治疗仪,连接各项仪器,频率80 Hz、电流强度0~25 mA,将电极分别放于双侧口角、双侧舌骨上方,从0开始,逐步调节刺激强度,以自觉牵拉感为度,持续30 min/次,1次/d。

(2) 对照组采取吞咽功能训练,操作过程与观察组相同。

2组干预2周,观察病情变化,如患者出现严重不适或并发症,暂时终止治疗试验。

1.3 评价指标

1.3.1 干预效果

干预周期结束后,统一评价患者整体吞咽状态和生活功能,进行疗效分级。① 显效:吞咽状态完全恢复,可以正常进食、饮水,并完成吞咽动作,生活功能无影响;② 有效:吞咽状态部分恢复,进食、饮水或吞咽动作缓慢,偶有呛咳,生活功能有轻微影响;③ 无效:吞咽状态未恢复,无法完成进食、饮水,时常呛咳,生活功能有影响。统计显效与有效人数占比,视为有效率。

1.3.2 评价量表

干预前后分别评估标准吞咽功能评价量表(SSA),包括初步评价和饮水评估,初步评价分值为8~23分,饮水评估为10~23分,总分为18~46分,其SSA分值越高,表明吞咽越差。

1.4 统计学分析

干预后汇总资料,应用SPSS 20.0软件处理各项数据。将计量资料录入,进行正态分析,符合者予以t检验;录入计数资料,分析卡方。P<0.05表示对比分析差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组干预效果

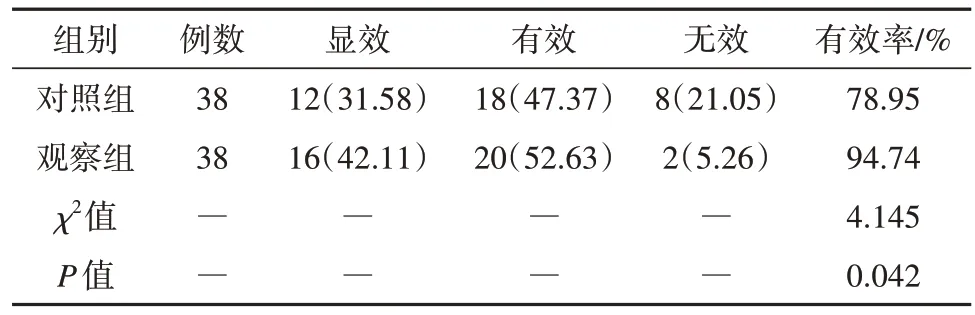

对照组中显效12例、有效18例、无效8例,有效率占比78.95%;观察组中显效16例、有效20例、无效2例,有效率占比94.74%。2组之间有效率对比,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组干预效果比较[n(%)]

2.2 2组评价量表

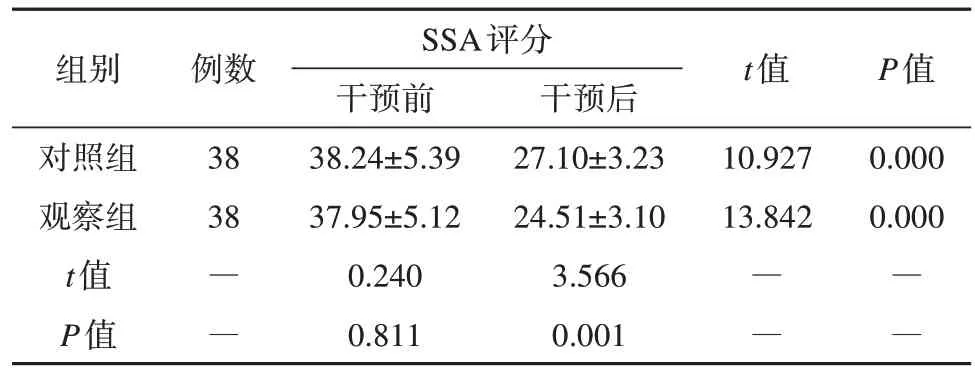

干预前2组SSA评分比较,无统计意义(P>0.05)。干预后2组患者的SAA评分均呈下降趋势(P<0.05);并且干预后观察组患者的SAA评分低于对照组,对比分析差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组干预前后评价量表比较(±s)

表2 2组干预前后评价量表比较(±s)

组别对照组观察组t值P值例数38 38 SSA评分干预前38.24±5.39 37.95±5.12 0.240 0.811 t值10.927 13.842 P值0.000 0.000――干预后27.10±3.23 24.51±3.10 3.566 0.001――――

3 讨论

随着生活环境及方式的改变,脑卒中的患病群体不断上升,呈年轻化的趋势,严重威胁人们的健康安全。有报道我国脑卒中的发病风险仅次于恶性肿瘤、冠心病,已成为住院死亡的主要原因。对于脑卒中患者的认知障碍,有康复训练、物理治疗、针灸、替代进食、手术等疗法,不同疗法作用不同。康复训练是脑卒中并发症的治疗基石,通过系统的康复训练,可以重建吞咽相关的肌肉功能与协调动作,提高预后。随着治疗模式的不断转变,综合治疗方案已成为治疗脑卒中认知障碍的主要选择,联合采用多种疗法,取长补短,弥补单一疗法的不足[3]。

目前,对脑卒中认知障碍疾病已形成统一认识,其越早期治疗则效果越好,充分认识其发病机制,对指导临床方案有十分重要的意义。吞咽动作的完成是十分复杂的,首先吞咽功能需要有正常感觉、一系列吞咽肌肉的相互配合、大脑的信号指令,任何一个环节损伤,均会出现吞咽障碍。有学者发现,脑卒中吞咽障碍的发生与吞咽相关中枢损伤、吞咽-摄食有关的各个肌群损伤有关,通过康复训练,可以改善吞咽相关器官的运动及协调动作[4]。苏杰等人[5]通过循证研究,发现舌肌训练可改善脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能[相对危险度(RR)=1.28,P<0.001]。

本研究发现:经吞咽康复训练后SAA评分均呈下降趋势,表明吞咽功能有改善,但仍存在一部分疗效欠佳的病例。大脑中枢以电信号形式向神经纤维发出指令,并控制肌肉的收缩运动。脑卒中后由于大脑神经细胞发生凋亡或坏死,失去对周围神经纤维的电信号传导控制,因此丧失吞咽功能[6]。此时体外的电信号便能发挥刺激作用,通过运动神经,将肌电信号直接作用于肌肉本身,重建吞咽运动。医学上把频率1 000 Hz以下的脉冲电流称为低频电流,对感觉神经和运动神经有较强的刺激作用。目前,低频电刺激疗法被广泛应用于医学领域,主要用于兴奋神经肌肉组织(刺激神经、收缩肌肉)、促进局部血液循环等[7]。任何刺激要引起神经肌肉组织兴奋,须有一定的刺激强度及变化、持续时间,通过低频电刺激咽喉部肌肉,不仅可促进咽喉部的血液循环,还能促进神经细胞兴奋和传导功能,有利于吞咽肌群的有效恢复[8]。本研究显示:经联合干预后,观察组的有效率(94.74%)高于对照组(78.95%),且SAA评分的下降程度优于对照组,表明联合应用的干预效果较好。

综上所述,与单一疗法相比,吞咽功能训练联合低频电刺激疗法,进一步有效地提高脑卒中吞咽障碍的干预效果,改善吞咽功能,值得临床大力推广。由于本次研究存在限制,关于两者联用的干预效果,仍需要进一步分析。