基于针刺联合推拿手法对脑卒中恢复期患者开展康复训练的效果分析

高森

(北京中医药大学附属护国寺中医医院,北京 100035)

脑卒中作为临床常见性疾病,其具有较高的病残、病亡风险,因此对患者的身体健康及家庭均会产生较大影响。脑卒中后患者普遍会存在功能障碍,如语言障碍、肢体功能障碍、感觉障碍等;偏瘫是脑卒中患者最为常见的一种并发症,发病后及时就诊、制定并落实针对性治疗方案是保证患者预后质量的关键[1]。通过既往临床研究证实,针对脑卒中恢复期偏瘫患者开展康复训练,通过主动、被动形式的运动可以预防患者因长期卧床而出现关节挛缩、肌肉萎缩等情况,同时培养患者的治疗信心、康复信心,提高治疗效果[2]。但经过大量学者临床实践发现,常规康复训练难以取得预期效果,建议运用中医理论为患者制定康复训练方案[3]。基于此,本文探讨基于针刺联合推拿手法开展康复训练对脑卒中恢复期偏瘫患者预后的影响,选择2022年1月—2023年8月于北京中医药大学附属护国寺中医医院接受治疗的95例脑卒中恢复期偏瘫患者,以常规疗法、基于针刺联合推拿手法开展的康复训练作对比分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2022年1月—2023年8月于北京中医药大学附属护国寺中医医院接受治疗的95例脑卒中恢复期偏瘫患者,根据就诊时间顺序分为对照组(n=49)、观察组(n=46);对照组患者男31例、女18例,年龄为37~76岁(55.37±8.36岁),病程为1~5周(3.14±1.76)周;观察组患者男29例、女17例,年龄为35~74岁(56.03±9.04)岁,病程为1~4周(3.06±1.62)周;统计学分析上述数据显示组间比值无意义(P>0.05),2组患者及其家属均在知情本研究具体内容后自愿签署授权协议。

纳入标准:① 与《中国脑卒中康复治疗指南》[4]中疾病相关诊断标准相符,影像学检查确诊;② 首次发病;③ 单侧偏瘫;④ 病程≤3个月;⑤ 生命体征稳定;⑥ 意识清晰;⑦ 研究全程均有良好配合度。

排除标准:① 截肢、脊髓损伤、下肢严重关节病、缺血性股骨头坏死;② 近期心梗发作;③ 重要脏器官功能障碍;④ 合并严重糖尿病、血糖控制无效;⑤ 视听障碍、沟通障碍、精神疾病等。

1.2 方法

(1) 对照组患者给予常规方案治疗。给予神经营养、抗血小板聚集药物等;同时在患者发病的2周后开始实施康复训练,如关节被动运动、桥式运动加翻身训练、翻身坐起训练、上身俯卧撑训练、四肢跪位支撑训练、床旁坐站训练、上下台阶运动、步行训练、穿脱衣物训练、平衡板平衡训练等,单项训练时间需要结合患者活动状况、心肺功能制定,同时保证训练量符合循序渐进原则,避免训练期间患者出现过度疲劳等情况[5]。

(2) 观察组患者采用对照组训练方案,同时增加基于针刺联合推拿手法开展的康复训练。① 针刺,取0.35 mm×40 mm规格的针灸针,平刺百会穴27~33 mm、哑门穴舌根方向刺17~33 mm,同时捻转2 min后出针;平补平泻针刺廉泉穴、通里穴,深度约为27~33 mm,涌泉穴泻法进针33 mm;1次/d[6]。平补平泻针刺手三里、合谷、足三里、三阴交、解溪,深度约为25~35 mm,留针20 min后出针,1次/d。② 推拿,患者维持仰卧姿势,医者坐于患者头部前方,选择患者的晴明穴进行揉、按5~6次,再以一指禅法由患者印堂穴向双侧眉弓-太阳穴按捏5~6次,对于患者的印堂穴、攒竹穴、鱼腰穴、太阳穴进行重点揉按;继而由印堂穴向鼻两侧经迎香穴、颧骨至双耳,依次往返2~3次,以指推法从患者印堂穴向眉弓至双侧太阳穴推拿,同时其余手指对患者脑后部进行搓推,以风池穴至颈部两侧,重复2次;最后对患者的百会穴、双侧神门穴、足三里穴进行点按;按摩时间控制在10 min左右,1次/d[7-8]。

1.3 观察指标

(1) 跌倒相关指标:于2组患者治疗前后参考Berg平衡量表(BBS)评定平衡功能,包含站起、转身、坐下、转移等,共计56分,分值越高恢复效果越好;参考跌倒效能测试(MFES)量表量化分析患者在自我表现、更换衣物、日常活动等方面的跌倒恐惧,共计10分,分值越高恢复效果越好;参考Fugl-Meyer运动评分量表(FMA)评定患者下肢运动功能,共计100分,分值越高恢复效果越好[9]。

(2) 肢体痉挛程度:通过改良版Ashworth痉挛量表按照0~Ⅳ级分别计0、1、2、3、4、5分,未增加肌张力为0分;肌张力轻微增加且受累处被动伸屈时在关节活动区域内有微小阻力,或突然卡顿释放为1分;肌张力轻微增加,在被动伸屈关节活动到一半时突然卡顿,继续检查发现有较小阻力为2分;肌张力显著增加,关节活动时大部分可有明显阻力,但受累处移动较为容易为3分;肌张力明显增加且检查难度高为4分;肢体僵直且受累处无法伸屈为5分[10]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0软件对观察指标进行采集、统计。对于计量资料,若其分布形式为正态、近似正态,参考均数±标准差(±s)作表述,对于方差齐的独立样本进行t值验证,而方差不齐的样本进行t`值验证;若其分布形式为非正态,均通过非参数统计方法的秩和检验(Wilcoxon检验)。对于计数资料,参考百分比(%)作表述,通过χ2对两个、多个结构比、发生率进行验证;P<0.05,表示组间差异统计学检验有意义。

2 结果

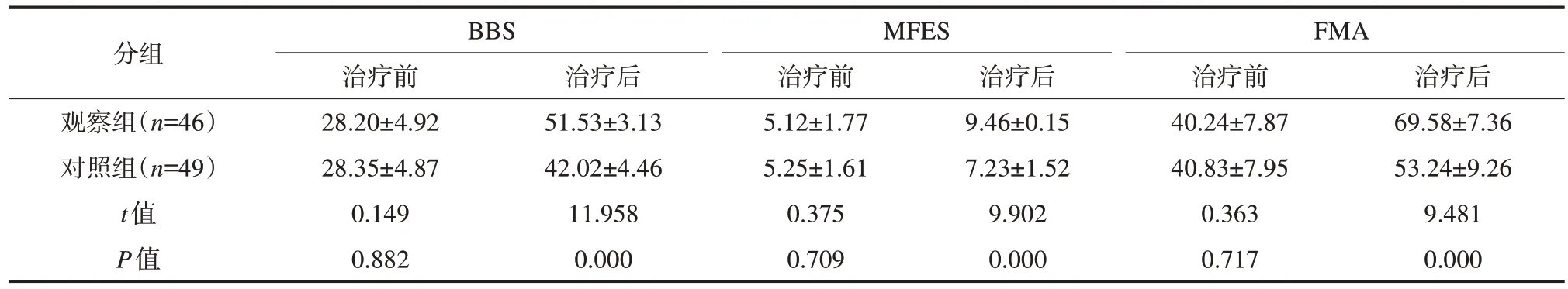

2.1 治疗前后跌倒相关指标对比

经治疗,观察组患者的BBS、MFES、FMA评分相较治疗前以及对照组同期而言,数值提升幅度较大,即统计学分析组间比值有意义(P<0.05)。见表1。

表1 治疗前后跌倒相关指标对比(分)

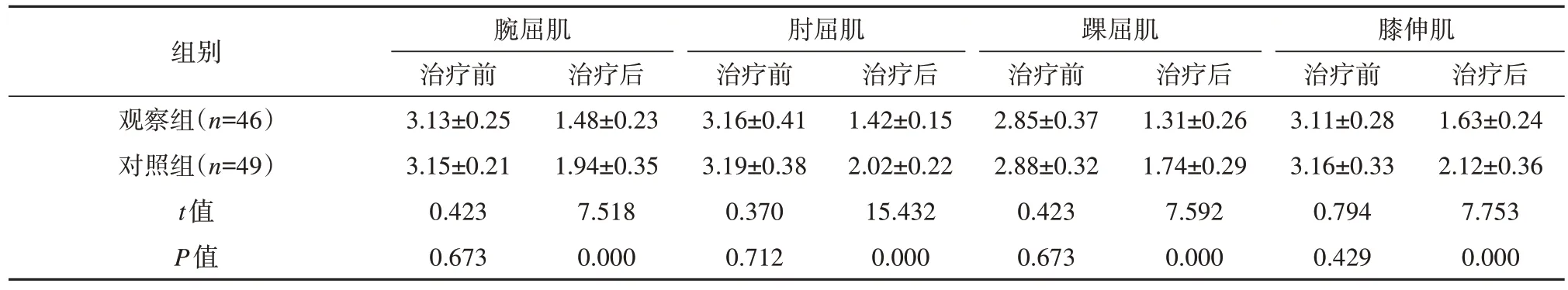

2.2 治疗前后肢体痉挛程度对比

比较治疗后2组患者的改良版Ashworth痉挛量表评分,观察组的腕屈肌、肘屈肌、膝伸肌、踝屈肌评分均明显低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 治疗前后肢体痉挛程度对比(分)

3 讨论

中医理论脑卒中的发病机制主要为气血逆乱引发的脑脉阻塞、血溢于脑等,回顾相关研究资料发现,脑卒中患者中约有60%~80%存在程度不同的功能障碍情况,其中最为常见的便是偏瘫[11];而脑卒中偏瘫患者若在恢复期接受适宜的功能锻炼则可以通过改善神经和肢体功能达到降低病残率、改善预后质量的效果。而既往临床针对脑卒中偏瘫患者所开展的常规康复训练主要是以良肢摆放、被动运动、主动训练等内容为主,缺乏对患者病情差异性的考量,导致所制定的康复训练内容与患者的实际需求可能存在一些偏差,最终的训练效果难以达到预期[12]。近年来越来越多的学者开始致力于基于中医理论的适用于脑卒中偏瘫患者的康复训练方案。相关研究表明,基于中医辨证原理将人视作有机整体,结合中医辨证康复理念和功能锻炼方法为患者制定康复训练方案,如穴位针灸、推拿等,前者可以帮助患者疏通经络、化瘀活血,改善其机体的自身的活性代谢;后者可以帮助患者舒筋活络、调理气血,促使患者机体内部环境实现阴阳平衡,并帮助改善神经功能、肌肉功能以及降低并发症发生风险[13]。

本研究结果显示,经治疗观察组患者的BBS、MFES、FMA评分相较治疗前以及对照组同期,数值提升幅度较大(P<0.05);治疗后,观察组的腕屈肌、肘屈肌、膝伸肌、踝屈肌评分均明显低于对照组(P<0.05)。分析原因是常规的康复训练虽然可通过被动运动、主动运动帮助患者进行肌肉、肢体协调性训练,但很多患者在恢复期处于肢体神经重塑高峰阶段,虽然在此阶段进行康复训练有利于保证神经功能代偿、重建肢体运动功能,但单一的训练可能增加患者机体肌张力和肢体痉挛程度,对患者的康复并不具有良性作用。而本文所采取的针灸穴位包含患者的头部、臂部、腕部、腿部和足部等,通过针灸可以有效刺激患者局部运动神经,通过改善机体神经兴奋性达到促进肢体血液流动的效果,同时还有利于提高患者肢体的主动运动能力,奠定患者肢体协调运动的基础[14]。另外对患者的头部穴位进行推拿,可以帮助患者改善脑组织血液循环,同时对低位中枢的运动反射也有良好的调节功效,可为患者中枢系统运动神经元的修复创造条件,并促进侧支循环的构建[15]。

综上所述,脑卒中恢复期偏瘫患者基于针刺联合推拿手法开展康复训练有利于改善其平衡功能与下肢运动功能;同时还能缓解患者的肢体痉挛症状,对患者预后质量的提升有积极影响。