检察公益诉讼调查核实权的现状及制度保障

郭宇燕,王宇琪

摘要:检察公益诉讼调查核实权是检察机关开展公益诉讼的基础性权力,对于实现检察机关的法律监督职能、维护实体公正、推进诉讼程序具有积极意义。该权力在运行中仍存在被调查对象配合度不足、权力适用失范、调查核实成本过高等现象。因此,为了确保检察机关正确理解并合理行使该权力,应当赋予调查核实权以强制力、完善立法供给、明确检察机关行使调查核实权的目的、优化鉴定配套机制等,从而为检察公益诉讼工作的顺利开展提供坚实的制度保障。

关键词:检察公益诉讼;调查核实权;公共利益;法律监督

中图分类号:D926.3号文献标识码:ADOI:10.7535/j.issn.1671-1653.2024.01.009

Operation Status and Institutional Guarantee of the Investigation and Verification Right in Procuratorial Public Interest Litigation

GUO Yuyan,WANG Yuqi

(School of Law, Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan 030024, China)

Abstract: The right of investigation and verification of procuratorial public interest litigation is the basic power of procuratorial organs to carry out public interest litigation, and it is of positive significance to realizing the legal supervision function of procuratorial organs, safeguarding substantive justice, and advancing litigation procedures. There are still phenomena in the operation of this right, such as insufficient cooperation of the subject under investigation, irregular application of power, and excessive cost of investigation and verification. Therefore, in order to better ensure the correct understand and standardized operation of the right by the procuratorial organs, compulsory force should be given to the right of investigation and verification, the supply of legislation should be improved, the purpose of the procuratorial organs' exercise of the right of investigation and verification should be clarified, and the supporting mechanisms for appraisal should be optimized, so as to provide a solid institutional guarantee for the smooth development of procuratorial public interest litigation.

Keywords:procuratorial public interest litigation; right of investigation and verification; public interest; legal supervision

調查、收集案件的相关线索和核实证据材料的真实性及可诉性,是检察公益诉讼办案过程中的重要一环。早在2016年,试点检察机关的调查核实权及调查核实的具体方式就在《人民检察院提起公益诉讼试点工作实施办法》(以下简称《实施办法》)中有所体现。公益诉讼的实践经验充分证明了该项权力的确能够在认定违法事实、确定公益损害、推动公益诉讼进程上尽其所长,但仍无法使检察机关彻底摆脱调查难、取证难的困境。因此,深入探讨和分析检察公益诉讼调查核实权的运行现状,并为优化该权力的制度安排提出建议确有必要,这不仅是对检察机关高站位、高标准、高质量推进公益诉讼工作提出新的期望,更是贯彻落实党的二十大关于完善公益诉讼制度具体部署的应有之义。

一、检察公益诉讼调查核实权的应然功能

检察公益诉讼调查核实权是指检察机关在办理民事公益诉讼和行政公益诉讼案件过程中,为证明公益性侵权责任的构成要件事实,依照法定程序主动进行证据收集与案情核实的非实体处分性权力[1](P148-161)。该权力的顺畅运行不仅是提升案件质效的关键,更是推进检察公益诉讼工作高质量发展的重要保障。

(一)履行法律监督职能的生动体现

检察机关积极开展公益诉讼工作是“以诉的形式履行法律监督本职”的直接表现。①作为宪法确认的国家法律监督机关,检察机关在履行检察公益诉讼职能的过程中,应着眼于主动监督公共利益是否遭受严重损害、法律行为是否违法。其法律监督职能具体体现为:通过提起诉讼、诉讼监督、执行监督等方式确保国家法律得以正确实施、违法行为得以及时惩处、公共利益得以统一保护。在有充足的证据证明违法事实的基础上,一方面,能够履行举证、固定证据、质证等诉讼义务;另一方面,能保证其所提出的检察建议和诉讼请求有理有据,从而在司法实践中达到实质效果。因而,检察公益诉讼调查核实权是检察机关在公益诉讼领域充分履行法律监督职能的重要载体。

(二)维护实体公正的内在要求

检察公益诉讼调查核实权旨在通过检察机关的法律监督权及公益诉权,达到惩罚公益违法行为、维护司法公正、稳定社会秩序的目的。检察机关依法搜集证据、核实案件线索的真伪及可诉性、查清有关行政机关是否依法履行职责、侵权行为与损害后果的因果关系等,对案件能否顺利进入诉讼程序和审判活动的顺畅推进有直接影响。符合规定的案件线索和符合标准的证据是公益诉讼胜诉的前提,也是检察机关向法院提出诉求的基础。因此,检察公益诉讼调查核实权对维护实体公正具有重要的价值。

(三)推进公益诉讼程序的重要保障

检察机关通过调查核实这一手段,能够收集诉讼所需的各项材料,而公益诉讼的推进过程以证据为支点,调查核实权无疑是有效推进诉讼流程以及保证诉讼效果的核心要件,高质量地行使检察公益诉讼调查核实权为公益诉讼程序顺利启动和终结保驾护航。一方面,提交“被告的行为已经损害社会公共利益的初步证明材料”是检察机关提起公益诉讼的条件之一。如果没有掌握足够的证据,检察机关便无法满足公益诉讼的更严格的起诉条件[2](P117-127),公益侵权行为自然也不会叩响法院的大门。另一方面,检察公益诉讼调查核实权的行使效果直接影响着检察机关提起公益诉讼的胜负结果。调查核实工作完成质量越高,证明材料的真实性越强,违法事实越清晰,就越能支撑检察机关的诉讼主张,还能最大程度地避免因证据不足、证据有误,需重新进行调查而耽误诉讼进程的现象发生。

二、检察公益诉讼调查核实权的运行困境

检察机关在公益诉讼中行使调查核实权具有合法性、正当性、必要性的特征,但是伴随着公益诉讼案件专业化程度越来越高,调查核实工作难度逐渐加大,检察机关运行该权力时屡屡受阻,效果堪忧。

(一)被调查对象配合度仍显不足

检察机关的调查取证工作绝非易事,该项工作是否可以落实到位一定程度上有赖于被调查对象的配合程度。目前已经有不少地区的检察机关反映,在证据收集与案情核实工作的过程中,经常会遇到有关单位、当事人、案外人等不予配合的情况[3](P1-6),甚至还有以故意毁坏证据、驱赶办案人员等方式妨碍案件办理。主要表现在以下方面。

1.有些行政部门出于部门利益或地方利益保护,对检察机关调查核实持消极态度。比如,在南充市某基层检察机关办理一起污水排放污染周边环境的案件②中,办案人员前往当地住建局、公用事业管理局调取排水管网建设等资料,两部门办公人员均称没有相关书面资料可提供,又以不能及时与领导取得联系为由,不同意出具情况说明。面对以上情况,检察机关毫无有效应对措施。

2.当事人担心自身违法行为受到处罚,故意毁坏证据与线索,导致检察机关调查核实难以推进。比如,在“贵州省毕节市七星关区人民检察院诉聂某春生产地沟油犯罪刑事附带民事公益诉讼案”③中,在被询问时被告故意撒谎、含糊其辞,并将部分手工记账本进行改写和撕毁,导致地沟油的生产数量、使用地沟油制作烤鱼的销售金额等案件情况难以准确核实,无法直接计算惩罚性赔偿金额,公益维护的时效性受到影响。

3.知情人具有趋利避害的防护本能,认为案件与自身利益无涉,不想沾染是非,或者害怕提供线索后遭受被告打击报复,从而抗拒配合调查。比如,在“海南省首例海洋环保民事公益诉讼案”④中,知情人因畏惧海南中汇疏浚工程有限公司这一在当地有影响力的强势被告,不愿向检察机关详细说明案件情况,导致调查核实工作停滞不前。

(二)调查核实权的适用失范

由于检察公益诉讼调查核实权缺乏明确的程序规范,加之各地检察人员对调查核实权的理解参差不齐,导致该权力在实际运行过程中存在诸多不规范,具体包括以下方面。

1.调查核实权的启动较为随意。《人民检察院公益诉讼办案规则》(以下简称《办案规则》)将调查程序置于立案程序之后,发出了“在立案之后方能启动调查取证权”的讯号。但在“滨州市滨城区人民检察院诉食品药品监督管理局不依法履职行政公益诉讼案”⑤中,检察机关在发现线索、立案、发出检察建议以及依当事人申请四个环节中均有调查核实行为。而在“池州市贵池区人民检察院诉原前江工业园固废污染刑事附带民事公益诉讼案”⑥中,检察机关除了在发现线索、立案等环节外,在诉讼程序中也启动了调查核实权。可以看出,两地检察机关在立案之前就已经实质运用调查核实权对案件线索的真实性进行了初步审查。如此,实践中调查核实权的行使时机与《办案规则》的规定相矛盾,显然不利于该权力运行。

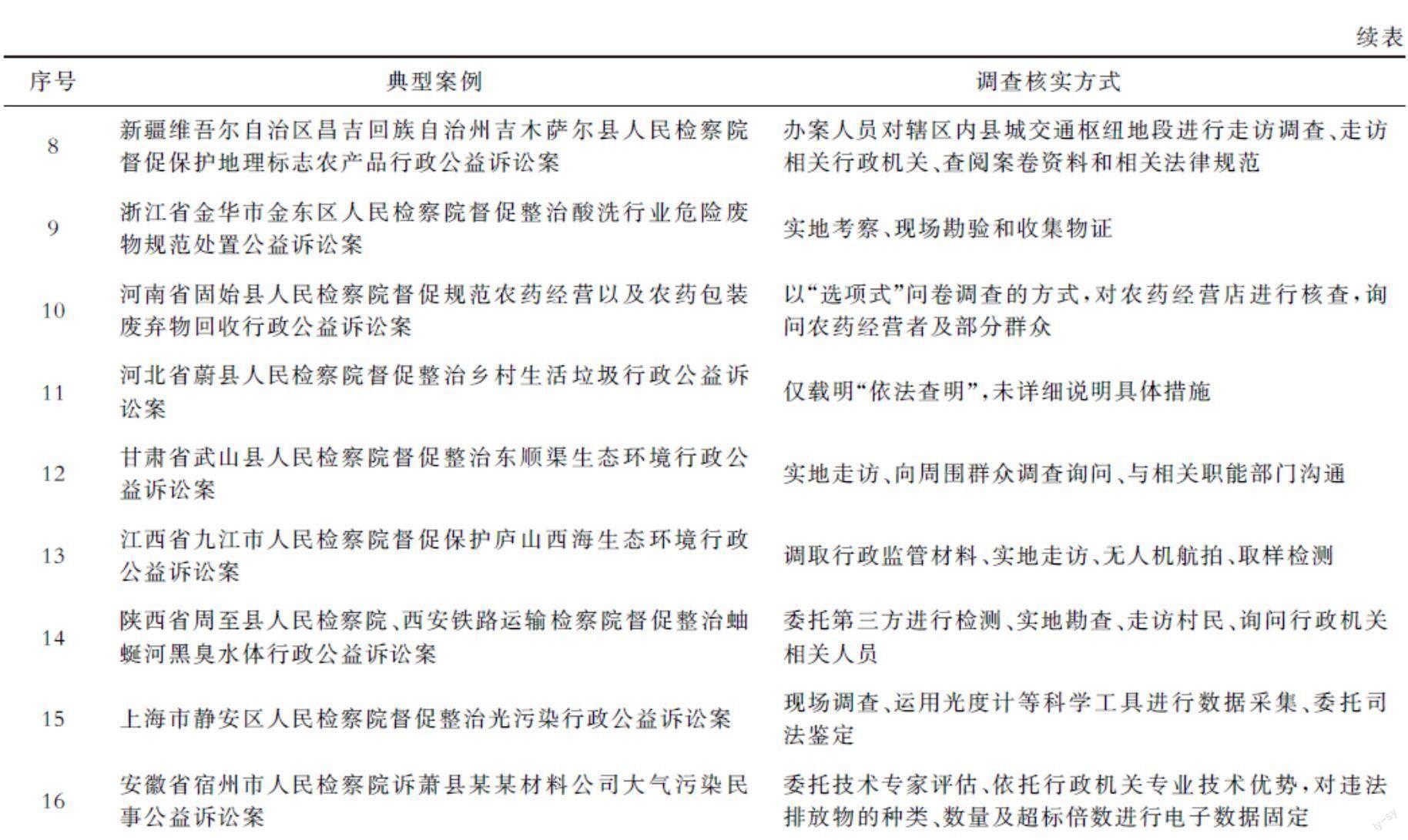

2.调查核实方式运用不均衡。通过分析2022年度“公益诉讼守护美好生活”专项监督活动典型案例⑦(见表1),在16个记录检察机关具体办案方式的有效样本中,有11个案例的调查核实均运用了简单方式,比如调取卷宗、询问、咨询等;而委托检测、无人机航拍、利用科学工具采集数据等需要较多经费投入的方式只在5个案例中运用。可以看出,检察机关采用的调查核实手段中,传统又单一的调查方式仍占主导,虽然无人机航拍、委托鉴定、勘验物证等新兴技术手段已经出现在公益诉讼的办案过程中,但仍处于尚未充分开发、未熟练掌握的起步阶段。因此,调查核实方式运用得不均衡,难以应对日渐復杂的案件现状和检察机关调取证据的要求。

3.调查核实权的终止文书形式单一。在公益诉讼案件程序逐步推进的过程中,检察机关会以《调查终结报告》这一文书形式宣告调查核实程序已经结束。然而,调查取证工作在阶段和内容层面上均有差异,其中调查阶段包含立案前、立案后、诉讼中等阶段,甚至部分案件在执行中仍需要检察机关的调查;取证工作的内容包括收集、固定、保存和审查证据等。若统一使用《调查终结报告》的文书形式,难以区分检察公益诉讼调查核实权在不同诉讼阶段的具体差异,也难以从文书名称上快速了解公益诉讼案件的办理进度和检察机关在诉讼中的身份转变[4](P85-93,116)。

(三)调查核实成本过高

检察机关在公益诉讼中行使调查核实权是一项既耗费成本又产生收益的活动[5](P5-11)。《办案规则》第三十二条要求检察机关在公益诉讼中对证据和案情进行全面的调查核实。《检察机关民事公益诉讼案件办案指南》(以下简称《办案指南》)也采用“有足够证据充分证明公益受损事实”这一立案标准。若要达到上述相对严苛的调查要求,检察机关只得不遗余力地对案件所有的线索和材料进行全面调查核实,而只有投入更大的成本才足以应对复杂且专业性强的调查核实内容,才能提供完整的证据链以充分证明涉事主体的违法行为损害了公共利益。以环境公益诉讼领域内的调查核实工作为例,一方面,检察机关大多会因为缺乏调查技术手段而选择委托鉴定机构进行评估和鉴定,但截至2020年12月底,全国经省级司法行政机关审核登记的环境损害司法鉴定机构只有200家,而2018—2020年,检察机关办理此类案件数量就高达212 292件⑧,有资质的鉴定机构数量远远不能满足办案需求,且公益诉讼专业领域案件中动辄超过百万元、千万元的评估鉴定费检察机关实在难以负担。另一方面,环境污染的复杂性和固定、收集证据的及时性需要配备更专业的检察队伍、更先进的办案设备、更充足的办案资金,否则可能面临无法起诉、证据灭失、受损公共利益得不到救济、检察权威受质疑等不利后果。

三、检察公益诉讼调查核实权运行困境的原因分析

(一)调查核实刚性不足

检察公益诉讼调查核实权是一种宣示性权力。《办案规则》要求有关单位和个人具有积极配合检察机关调查核实工作的义务,但对于被调查对象不予配合的情形,并未规定责任追究机制,其他法律和司法解释也未对义务主体不履行法定义务应承担的后果加以规范。那么,只有配合义务但无惩罚性规定的情况下,调查核实权则会面临过度软化的质疑,无法应对调查核实的重重困境[6](P53-70)。根据理性经济人理论与零和博弈理论,被调查主体有可能在主观上出于各种原因不愿配合,而客观上违反配合义务无法定后果。加之检察机关行使调查核实权的手段缺乏刚性,检察人员在面对机关单位、案外人、当事人等以不配合、不露面、各种理由推脱不提供证据的态度敷衍调查核实工作时,时常陷入束手无策的状态。

(二)调查核实法律供给不充分

目前,检察公益诉讼调查核实权所涉法律规范呈现出层级较低、程序性规定内容模糊、规则供给的体系化不足等不足。检察公益诉讼调查核实权的行使,高度依赖《实施办法》《办案指南》《办案规则》及2018年施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)等内部办案规则。

1.立法滞后。法律对检察公益诉讼调查核实权仅停留在框架式的规定,条文的泛化导致权力行使出现运行不畅、主观随意性较大等困境。检察公益诉讼工作试点结束后,丰富的实践经验和办案需求均对制度供给提出更新、更高、更周全的要求。

2.立法内容模糊。2018年修订的《中华人民共和国人民检察院组织法》和《人民检察院民事诉讼监督规则》并非检察公益诉讼调查核实权的直接依据,两者仅表明检察机关在履行监督职权时可以进行“调查核实”,但并未明确细化至公益诉讼这一具体领域[7](P115-132)。《实施办法》进一步明确了调查核实权的调查措施、调查范围,但对于权力的启动、监督与救济方式、调查核实的期限等问题都没有具体的规定。《解释》同样只是确认了检察机关在公益诉讼享有调查核实权和被调查对象的配合义务,并未对如何行使权力作出更详细的说明。

3.调查核实的规范层级偏低。上述内部办案规则均对检察机关在公益诉讼中的调查核实权有较为充分说明,但这些文件属于检察机关为顺利进行调查核实工作提供指引和依据而单方制定的内部规范,无法避免规范效力层级偏低、对外约束性不足的问题出现,导致检察机关行使调查核实的方式缺失法律上的规范性。调查核实工作缺乏有力的制度支撑,权力行使的预期效果难免会大打折扣[8](P55-58)。

(三)检察机关对权力运行之目的把握不清

由于对行使调查核实权的目的是法律监督还是追求胜诉,在认知上还模棱两可,检察机关在应该达到何种证明标准这一问题上明显把握不清[9](P5-18,206)。这就导致相对于普通公益诉讼原告,检察机关的举证明显难度更大、要求更高。

“法律监督论”认为,检察公益诉讼调查核实权的根本功能是在公益诉讼领域内实现法律监督。该观点支持者把“法律监督”和“一般监督”加以区分,充分肯定有限性是检察法律监督功能的主要特征之一,将目光聚焦于调查核实法律行为的合法性问题,而不对案件相关的其他非法律事项进行评价[10](P685-692)。“诉权论”则认为检察机关在公益诉讼中的身份是当事人,应利用调查核实权全面搜寻有利于说服法官对主张事项达到内心确信的证据材料,以获得胜诉判决作为公共利益得到保护的判断标准。检察机关将调查核实权视为服务诉讼的工具是其秉持“诉权论”的直接表现。为刻意追求胜诉结果,检察机关会倾向于调查核实内容极其广泛的“一般监督”,进而产生过度调查核实、权力功能异化、司法资源浪费等危害。比如,在“汉中市南郑区人民检察院诉被告汉中市南郑区水利局不履行法定职责案⑨”中,检察机关收集的证据可以用以明确固体废弃物确实造成水質污染,但南郑区城市管理局、南郑区水利局等行政机关对水环境治理监督管理职责是否依法履行这些事项的查明力度不够,这样不仅达不到对应的证明标准,而且偏离了法律监督这一主线,使得检察公益诉讼制度“保护公共利益”的首要目的让位于“督促行政机关积极履行职责”这一附随目的[11](P25-42)。检察机关对行使调查核实权的目的不明晰,不利于检察公益诉讼制度的发展。

(四)专业鉴定的配套机制不完备

资金成本、时间成本、人力成本均是检察机关在委托鉴定工作中必须考量的因素,而当前检察机关在行使公益诉讼调查核实权的司法实践经验表明,因其在人才配备、资金支持、部门协作三方面的保障略有不足,很难打破鉴定难的僵局。

1.检察人员办案专业性略显薄弱,调查核实和举证工作对鉴定机构依赖度强。目前,很大一部分公益诉讼检察人员并没有接受过专业培训,对海洋污染程度、被擒鸟类性质、文物修复价值等了解程度不高,在现场勘查等调查环节更是缺乏收集证据的敏锐性和规范性,检察机关内部在对调查核实成果的总结和专业说明上有所欠缺,不能形成专业意见,难以把握鉴定工作的主动权,只能依赖权威的鉴定机构。

2.缺乏公益诉讼专项资金供给,难以有效解决高昂鉴定费的难题。公益侵权行为涉及领域广泛,若只通过复制卷宗、询问相关人员的传统方式调查核实,难免会因缺乏损害评估、鉴定意见等关键证据,影响公益诉讼案件办理效果。专业机构稀缺且收费昂贵,检察机关的调查核实工作亟须充足的资金供给。

3.各部门工作合力还未形成,检察机关鉴定缺乏外力帮扶。一方面,检察机关与鉴定机构的工作配合制度欠缺,“先付费,后鉴定”是检察公益诉讼调查核实工作中不可避免的难题。另一方面,检察机关与行政机关、社会组织等主体的工作互助机制仍有待建立。以上海市松江区检察院为例,其与区生态环境部门、水务部门等具有专业鉴定资质的区级行政机关之间尚未形成委托鉴定的常态化机制,由此产生鉴定费用的承担主体尚未明确,当检察机关缺少鉴定经费时,也没有可以向何主体以何种形式暂时借款以应对及时鉴定需求的规定[12](P9-15)。

四、检察公益诉讼调查核实权的完善路径

(一)赋予调查核实权以强制力

为有效解决被调查对象不配合甚至故意扰乱工作秩序的实践难题,促进检察公益诉讼的调查核实顺畅运行,增强权力刚性确有必要。⑩

1.明确违反配合义务的法律后果。若行政机关不配合调查核实,拒绝提供公益诉讼案件所需线索及执法文件,检察机关可以要求上级单位或主管部门配合调查,同时建议上级部门对无正当理由拒不配合或消极配合的相关人员采取通报训诫、罚款、教育等惩罚措施;若上级行政部门依然敷衍了事,检察机关则可以向行政机关所在层级的组织人事部申请予以政纪处分。面对有关企业、社会组织及公民个人不愿配合的,检察机关可以建立社会诚信公示平台,公开披露不配合主体的相关信息,通过社会舆论对其形成道德压力。通过明确不配合的法律后果,更好地推进调查核实工作。

2.增强调查核实行使手段的刚性。针对被调查核实对象可能采用伪造、毁灭证据或者以暴力、威胁等手段拒不配合的情况,可以允许检察机关对调查核实妨碍者实施罚款、拘留、扣押等措施,也可以联合不配合工作一方所在的社区对其进行思想教育。同时要赋予检察机关在紧急情况下的强制调查核实权,明确在证据即将毁损、公益侵权行为正在继续,或违法行为人故意出逃以躲避调查等情况下,检察机关有权强制调查核实。办案人员应在首次采取强制性措施后,向检察长报备。如此,允许检察机关采取强制性调查核实措施能够更好地满足公益诉讼调查的实践需求。

值得注意的是,调查核实权的行使应当遵循维护公共利益这一原则,办案人员要慎重行使权力,时刻做好接受监督的准备,拥有强制力的调查核实权只有在被限制、被监督的前提下才能防止其功能异化。

(二)完善立法供给以增强权力的可操作性

周全且细致的立法供给能为检察公益诉讼调查核实权回应司法实践的需求提供足够的制度依据,具体可以通过两种途径实现。

1.细化司法解释以明确调查核实权的具体操作。明确调查核实权的启动阶段、启动方式和启动主体。调查核实活动在线索发现、立案调查、诉前程序、诉讼程序和监督执行等各环节均有所体现,而只有在发现线索后,检察机关才能开始评估涉案相关信息的真实性,故应明确检察机关在线索发现阶段即可依职权启动调查取证权。其他适格原告若在“调查难”的情况下,可书面申请与检察机关协作调查,此时,视检察机关书面回复同意协作为调查核实权的启动;为提高权力运行效率,启动一般公益诉讼案件的调查核实权由承办检察官依职权就可决定,而社会影响面广、存在重大疑难问题、涉及强制性调查取证方式等重大案件的调查核实启动应报检察长审批;在情况紧急下可以允许承办检察官先行启动调查核实权,随后补充完成报批流程。

在具体运作方面,需要明确不同领域、不同案情、不同层级检察机关进行调查核实所需配备的人员数量、职责分工及办案工具,调查核实需遵守的时限、具体步骤及科学方法也需规范,特别注意的是,由于公益诉讼案件情况复杂,还需要明确检察人员在公益正在受到侵害、證据即将被转移或灭失等紧急情况下的应急调查核实办案方式。同时,尤其要注意检察办案人员在受到暴力攻击时的安全保护问题。

在终结文书形式方面,有必要针对检察机关在面对不同的审查情形时设立相对应的终结文书名称,由此便能够一目了然地识别出调查核实工作进展到哪一阶段,从而便于区分检察机关在各阶段的权力及地位变化,也能为其在具体情形下实质性地参与公益诉讼提供具有针对性的处理方案。在发现线索的初步审查阶段,若线索虚假,检察机关因不予立案而结束调查取证的,可以制定《不予立案决定书》;进入立案阶段后,检察机关若因督促行政机关履行监管职责而无须起诉的情况下,可以制作《诉前审查报告》来结束调查取证;在起诉阶段,则应制作《起诉审查报告》,表明其身份已转变为“公益诉讼起诉人”,审判机关已经实质性地开始参与公益诉讼案件的办理。

2.制定《检察公益诉讼法》,对调查核实权予以专章规定。检察公益诉讼专门立法已成为共识,希望能尽快制定出一部权责统一、体例完整、内容详尽的《检察公益诉讼法》,将现有司法解释中关于调查核实权的相关规定吸纳其中,再加以更新和细化,推进形成检察公益诉讼特有的证据规则体系,提升立法层级与对外约束力的同时,为检察机关行使调查核实权提供更完善的法律依据。

(三)明确检察机关行使调查核实权的目的是履行法律监督职能

行使检察公益诉讼调查核实权的直接目的是为制发检察建议或提起公益诉讼提供坚实的证据基础,根本目的是通过履行宪法所赋予的监督职权更好地维护公共利益。只有明晰调查核实权是法律监督职能的外化,才能防止权力功能从“保障公益诉讼”异化为“片面追求胜诉”[13](P17-22,45),才不会过分注重审判机关对其检察行为及提供证据材料的认可。

公益诉讼调查核实的内容应当聚焦于行为违法性的判断上。面对公益诉讼案件的调查核实,检察机关需要指出法律规范的实施是否违法,涉案的行政机关、当事人、案外人的行为违法与否,并积极采取制发检察建议等方式督促相关主体对违法行为进行纠正,及时补救违法行为对公共利益造成的损害,而无需花费大量成本,促使审判人员对调查核实后的成果达到内心确认的程度。倘若进入诉讼阶段,检察机关的调查核实权地位将“退居二线”,具体的事实问题及法律问题的调查核实应由法院主导进行。这样不仅能避免检察机关“自我施压”而过度调查核实,而且有益于提升诉讼整体效益。检察机关要明确行使调查核实权的目的,把握好证明标准,将“法律监督”真正落到“法律”上来,保障法律得以有效实施、公共利益得以维护、检察权威得以彰显。

(四)优化鉴定配套机制

鉴定难的实践困境阻碍着检察机关举证,建议从提升检察队伍专业性、增强办案资金供给、形成各部门工作合力三方面入手,使检察公益诉讼调查核实权能够有效应对鉴定难题,为案件进入诉讼环节做好前期的铺垫工作。

1.强化检察公益诉讼队伍专业性。首先,检察机关可以招录、聘请一批司法鉴定专业人员成立公益诉讼专家智慧库,参与环境保护、国土资源、食品药品安全等方面的鉴定工作,为公益诉讼部门办案提供专业意见,在一定程度上帮助检察机关解决过度依赖鉴定机构的难题。其次,重视检察办案人员在公益诉讼领域专业知识的学习,通过研究典型案例、办案人员开展交流会等措施,加深检察人员对海洋污染、森林资源受损等基本知识的了解。同时,加强检察队伍办案技能培训,使其熟练应用无人机等高科技设备,为调查核实工作提供更周全、更符合标准的材料。最后,提升检察人员对鉴定工作的经验储备。通过交流和学习各地委托鉴定机构的相关经验,了解不同鉴定对象的取样数量、取样流程、鉴定价格等情况,提前对鉴定费用形成预估,若遇到鉴定机构坐地起价,检察机关则可以因知悉鉴定行情而具备议价能力。

2.完善检察公益诉讼调查经费保障。检察公益诉讼调查核实工作中,司法鉴定专家的聘请费、委托专业机构的鉴定费、收集和固定证据的费用等支出必不可少,建议设立全国统一的公益诉讼专项资金,并制定资金管理办法,以规范调查核实和鉴定工作的资金使用。资金可以由最高人民检察院设立,资金来源于胜诉案件中被告的赔偿金、社会公益组织捐赠、国家财政补贴等;也可以设立中央政法专项办案基金,定期定量地直接拨款给各省级检察机关,在基层检察院的检察长向省级检察机关提交书面申请后,依照办案实际需求直接拨付。上一级检察机关应对专款专用的公益诉讼专项基金进行严格监督与限制,不得随意调取、不得挪作他用。充足的资金保障有利于权力独立运行,减少资金短缺的后顾之忧。

3.加强部门协作,形成工作合力。一方面,建议检察机关积极探索与鉴定机构的长效合作机制。目前,上海市和安徽省正在探索检察公益诉讼案件“先鉴定、检验,后付费”的工作机制,检察机关可以在总结先进经验后与省级人大常委会沟通,尝试以地方立法的形式将不预先收鉴定费这一做法制度化、规范化。另一方面,检察机关应积极建立与具有专业鉴定资质的行政机关的委托鉴定常态化机制。双方在鉴定技术培训、科研课题、信息资料共享等方面相互支持。明确检察机关在委托具有专业鉴定资质的行政机关进行鉴定时,可享有价格优惠。若遇到案情复杂、急需出具鉴定结果而现有的办案专项基金难以负担的紧急情况时,行政机关应提供支持,为维护公共利益贡献行政力量。

总之,检察公益诉讼调查核实权是检察机关履行检察监督职责的一种具体表现形式,该权力运用得当,对于查清案件事实、维护公共利益、保障法律正确实施具有重大意义。而实践经验说明,检察机关在公益诉讼中行使该权力仍面临诸多挑战,切实推进权力运行仍是一项艰巨的任务,还有待于无数专家学者和实务人员进一步的理论研究和实务探讨。

注释:

①最高检第八检察厅厅长胡卫列曾提出,检察机关在公益诉讼中的职能定位即是以诉的形式履行法律监督本职。参见中国法学创新网:《检察公益诉讼:以诉的形式履行法律监督本职——最高检第八检察厅负责人就检察公益诉讼起诉典型案例答记者问》,http://www.fxcxw.org.cn/dyna/content.php?id=23798,2023-08-12。

②參见罗伟:《行政公益诉讼存在的问题和对策》,载澎湃新闻网,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_16043463.2023-09-10。

③参见毕节检察网:“地沟油制作烤鱼案检察官如何固定证据查明销售金额”,http://www.bijie.jcy.gov.cn/jchgs/202305/t20230517_4140647.shtml.2023-07-29。

④参见中华人民共和国最高人民检察院网:“第二十九批指导性案例”,https://www.spp.gov.cn/spp/jczdal/202109/t20210902_528296.shtml,2023-08-31。

⑤参见最高人民检察院网上发布厅:“保障千家万户舌尖上的安全”公益诉讼专项监督活动典型案例,http://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbh/201910/t20191010_434054.shtml,2023-08-31。

⑥参见北大法宝官网:“最高人民检察院发布26件公益诉讼典型案例”,https://www.pkulaw.com/chl/1d20718fec9192b0bdfb.html?isFromV5=2,2023-08-22。

⑦参见最高人民检察院网上发布厅:2022年度“公益诉讼守护美好生活”典型案例,https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202302/t20230227_604248.shtml,2023-09-08。

⑧数据来源于《环境损害司法鉴定白皮书》。

⑨参见汉中市南郑区人民法院(2020)陕0703行初29号行政判决书。

⑩關于检察公益诉讼调查核实权是否应具有刚性这一议题,支持者认为检察活动应当具有法律监督和司法办案所应有的权威性和严肃性,赋予调查核实权适当的强制力能够在一定程度上推进调查核实的顺利进行。反对者认为检察机关本身就具有优于普通诉讼人的地位优势和权势优势,赋予其强制性调查核实权,将影响诉讼公正。还有学者认为要在区分诉前、诉讼阶段的基础上讨论是否赋予强制力。

参考文献:

[1]刘加良.检察公益诉讼调查核实权的规则优化[J].政治与法律,2020(10).

[2]刘艺.检察公益诉讼的诉权迷思与理论重构[J].当代法学,2021(1).

[3]刘华.检察机关公益诉讼调查程序立法研究[J].人民检察,2020(13).

[4]刘显鹏,詹林平.环境民事公益诉讼中检察机关调查取证权的运行机制探析[J].南京工业大学学报(社会科学版),2022(3).

[5]赵勇,徐本鑫.成本收益理论下检察公益调查核实权的制度优化[J].华北理工大学学报(社会科学版),2022(2).

[6]曹建军.论检察公益调查核实权的强制性[J].国家检察官学院学报,2020(2).

[7]王译.“提起公益诉讼”职能视域下检察机关调查核实权研究[J].河北法学,2021(11).

[8]包冰锋.检察机关公益诉讼调查权立法完善[J].中国检察官,2021(17).

[9]樊华中.检察公益诉讼的调查核实权研究——基于目的主义视角[J].中国政法大学学报,2019(3).

[10]曹翊群,徐本鑫.公益诉讼检察调查核实权的实践进路与规则优化[J].浙江理工大学学报(社会科学版),2021(6).

[11]汤维建.检察公益诉讼实施模式研究[J].学术交流,2023(1).

[12]严军,陶韵如.检察行政公益诉讼调查核实权的运行与完善[J].辽宁公安司法管理干部学院学报,2023(3).

[13]徐本鑫,江芷珊.论行政公益诉讼检察调查核实权的强制性[J].华北理工大学学报(社会科学版),2021(3).