中国乡村振兴水平测度、动态演进与空间收敛性研究

摘 要:根据二十字总要求构建乡村振兴评价指标体系,运用熵值法、核密度估计、空间[β]收敛模型测度和考察2012—2021年中国乡村振兴及5个维度发展水平、动态演进和空间收敛特征。研究结论表明:基于熵值法测度结果,中国乡村振兴发展水平整体较低但考察期内平稳上升,不同地区乡村振兴发展水平存在较为显著的空间分异特征,东部地区发展水平高于中西部地区,5个维度指数大小依次为产业兴旺、治理有效、乡风文明、生活富裕、生态宜居;基于核密度估计结果,全国与中部地区呈现高水平集聚、西部地区呈现高低水平集聚、东部地区未呈现明显的高低水平集聚现象,不同地区乡村振兴水平绝对差异逐步缩小,全国分布极化现象不断改善,不同地区内部存在一定程度的两极分化;基于空间[β]收敛结果,全国及东、中、西部地区乡村振兴存在明显的空间[β]收敛,并存在显著的正向空间溢出,所控制的差异化经济特征变量在一定程度上影响着乡村振兴发展水平的空间收敛。

关键词:乡村振兴;熵值法;核密度估计;空间[β]收敛

中图分类号:F323 文献标志码:A 文章编号:1009-5128(2024)02-0050-16

收稿日期:2023-09-11

基金项目:陕西省社会科学基金项目:陕西市域社会治理现代化制度规范体系研究(2022E008)

作者简介:屈晓娟,女,陕西渭南人,渭南师范学院经济与管理学院教授,主要从事区域经济研究。

长期以来,以工业化为中心的发展和以城市为中心的市场化,社会分工体系呈现单向度特征,围绕工业化和城市化配置各种资源要素,使乡村的生产要素加速向城市集聚,城乡之间出现一定程度的“断裂”,现阶段城乡发展不平衡、农村发展不充分已经无法满足人们对美好生活向往的需要。对此,党的二十大报告指出:“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。”[1]30–31实施乡村振兴战略是解决好经济社会高质量发展与乡村不平衡不充分的发展之间的矛盾[2]、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。党的十九大报告从国家战略高度定位了“三农”工作的重要性,对乡村振兴战略的实施进行了部署。党的二十大报告进一步强调:“加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。”[1]31然而,由于不同地区在资源禀赋、产业基础、发展模式等方面存在差异,乡村振兴不可避免存在空间分异,呈现非均衡发展状态。应如何构建乡村振兴发展评价指标体系,准确测度不同地区乡村振兴发展水平?中国乡村振兴是否存在非均衡发展?分布动态与演进规律如何?并且随着地区之间资源要素流动速度的不断加快,在地区经济特征变量异质性条件下,乡村振兴发展水平是否存在一定程度的空间收敛?对这些问题的回答,有助于厘清中国乡村振兴发展现状、动态演进过程与空间收敛特征,为全面推进乡村振兴与解决区域发展不均衡提供政策建议。

一、研究综述

自党的十九大报告提出乡村振兴战略以来,乡村振兴成为学界研究的焦点与热点。乡村振兴战略思想有着深厚的理论渊源,一方面深深植根于中华民族优秀的传统文化与农耕文明,以及历代中国共产党人关于农村发展思想与人民至上思想[3–4];另一方面与马克思恩格斯农村发展理论一脉相承,是马克思主义中国化时代化的伟大实践[5–6]。党的十九大报告提出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,学界一致认为“总要求”全面系统地阐释了乡村振兴的本质意涵,并基于以人民为中心的价值旨归、以共同富裕为目标的价值追求,从乡村振兴的目标定位、价值意蕴、道路选择、方法遵循等方面进行了深入解读。[7–8]基于乡村振兴战略提出的背景,诸多学者深刻阐释了乡村振兴战略的历史逻辑与实践逻辑,回顾了中国共产党的乡村建设经验与演进历程,从破解“城乡二元结构”“贫富两极分化”“区域发展失衡”等方面分析乡村振兴战略实施的必要性与时代意义。[9–10]还有学者梳理出乡村发展的制度变迁与政策演进经历了城乡统筹、城乡一体化与乡村振兴,认为乡村振兴战略遵循的本土逻辑是走具有中国特色的城乡融合发展路径。[11]

在上述定性研究的基础上,全面、客观、真实地测度不同区域乡村振兴发展水平是事关全局的一项基础性工作。[12]国外广泛运用乡村性指数来测度乡村发展状态与水平[13–15],选取的指标包括人口密度、就业率、金融补贴、土地资本等。为了客观评价乡村振兴发展水平状况,既有文献分别围绕“五位一体”总目标、“二十字”总要求的5个维度构建评价指标体系,运用层次分析法、熵权法等[16–17 ],从省级层面进行了实证分析[18–23 ]。

通过对上述文献梳理发现,学界从理论逻辑、历史逻辑、实践逻辑与本土逻辑等方面对乡村振兴进行了研究,主要使用了案例分析和历史分析等定性研究方法,取得了丰硕的成果。从现有乡村振兴评价的研究来看,多集中在对某一省份的乡村振兴发展水平进行测度,从全国层面测度的较少,且系统研究乡村振兴非均衡发展、动态演进规律与空间收敛特征的文献较少。基于此,本文通过构建乡村振兴评价指标体系,运用熵值法测度中国乡村振兴发展水平指数,采用核密度估计法分析中国乡村振兴发展水平的动态演进过程,运用空间绝对[β]收敛、空间条件[β]收敛分析中国乡村振兴发展水平的空间收敛特征,以期为推动中国乡村振兴与区域协调发展提供一定的实证支撑。

二、中国乡村振兴发展水平测度:

理论依据、评价体系与测度方法

(一)指标体系构建的理论依据

党的十九大报告提出了二十字总要求,之后《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》(以下简称《规划》)、2021年《全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化的意见》、2022年《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》以及党的二十大报告均强调按照“坚持农业农村优先发展”与“总要求”,對全面推进乡村振兴作出总体部署。其中《规划》在发展目标部分围绕“总要求”提出乡村振兴的主要指标,为学界进行相关研究提供了重要参考。

《规划》明确提出产业兴旺是乡村振兴的重点。产业兴旺是解决农业农村问题的前提,发展壮大产业是乡村发展的核心和基础,农业基础设施的不断完善、农业生产水平的持续增加以及生产能力的不断提升,能够更好地推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,为乡村振兴提供重要支撑。本文借鉴既有研究,在产业兴旺一级指标下,构建生产水平、生产能力和基础设施3个二级指标,用农林牧渔业总产值衡量生产水平,用农业机械总动力、农村发电量和农业劳动生产率综合刻画生产能力,用有效灌溉面积、水库数反映基础设施状况。

《规划》明确提出生态宜居是乡村振兴的关键。生态宜居反映了乡村生态文明建设质的提升,体现了乡村地区人与自然和谐共生,影响着乡村生态价值的实现。生态宜居强调要加强农村人居环境整治与农业资源污染防治,加大农村生态保护,推动乡村绿色发展。本文借鉴既有研究,在生态宜居一级指标下,构建农村人居环境治理、生态保护、绿色发展3个二级指标,选用公厕覆盖率、生活垃圾清运量和污水装置处理能力衡量人居环境整治,用人均公园绿地面积、空气日报优良率衡量生态保护,用农用化肥施用折纯量、农药使用量反映绿色发展。

《规划》明确提出乡风文明是乡村振兴的保障。中华文明根植于农耕文明,乡村是中华文明的基本载体,乡村振兴是传承中华优秀传统文化的有效途径。因此,需要发展乡村教育,要以乡村公共文化体系建设为载体,使乡村优秀传统文化得以传承和发展,农民精神文化生活需求基本得到满足,提高乡村社会文明程度。借鉴学界相关研究成果,在乡风文明一级指标下,构建教育资源、公共文化建设2个二级指标,并选用农村小学专任教师本科学历人数、农村普通高中学校数量来衡量教育资源,用乡镇文化站数量、公共图书馆数量来衡量公共文化建设。

《规划》明确提出治理有效是乡村振兴的基础。治理有效是全面推进乡村振兴的重要内容,习近平总书记指出:“建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制,确保乡村社会充满活力、安定有序。”[24]完善的乡村治理举措、高水平的乡村治理能力是构建和谐有序乡村社会的关键。本文在治理有效一级指标下,构建治理举措与治理能力2个二级指标,并选用一般公共预算支出、开展村庄整治的比例衡量治理举措,用农村基层组织个数反映治理能力。

《规划》明确提出生活富裕是乡村振兴的根本。生活富裕是现阶段实现共同富裕的基本形式,是社会主义的本质要求,彰显了中国特色社会主义的制度优势和发展优势。要不断拓宽农民增收渠道,提高农村居民收入水平,不断优化农民消费结构;要提高基础设施建设水平,全面改善农村生产生活条件;要不断完善社会保障制度,让农民共享经济发展红利,从而为广大农民谋取更多物质利益,让广大农民过上更加美好的生活。借鉴已有研究,本文在生活富裕一级指标下,构建基础设施、生活条件、社会保障、收入水平、消费结构5个二级指标,并选用农村住户固定资产投资完成额、农村等级公路里程衡量基础设施,用农村居民每百户年末家用汽车拥有量、每万人拥有农村卫生技术人员数衡量生活条件,用城乡居民社会养老保险参保人数衡量社会保障水平,用农村居民人均可支配收入衡量收入水平,用农村居民恩格尔系数衡量消费结构。

(二)评价体系构建与数据来源

基于以上乡村振兴评价指标体系构建的理论依据,本文将“总要求”的5个维度作为一级指标,并结合党的二十大报告提出的“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”五大抓手以及数据可得性,设计15个二级指标,进而依据二级指标的不同维度,设计29个三级指标,构建出乡村振兴评价指标体系(如表1所示)。以上评价指标体系中的原始数据主要来源于《国家数据》《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国教育统计年鉴》以及各省统计年鉴与统计公报,缺失或异常数据采用插值法补齐和调整。

(三)测度方法

本文采用熵值法测度中国乡村振兴综合指数与各维度指数。熵值法是一种客观赋权法,能够客观反映出指标信息熵的效用价值,多用于多指标综合评价,以判断某个指标的离散程度,离散程度越大,该指标对综合评价的影响越大。具体如下:

1.标准化处理

本文构建的中国乡村振兴评价指标体系,涉及的各项指标量纲和数量级不相统一,须对所构建的各项指标进行标准化处理,将各指标统一为无量纲单位,根据负向指标和正向指标的相关公式进行标准化。同时,为避免求熵值时对数值计算无意义,统一在式后加0.01。

其中:[Xij]为标准化处理后第[i]个省份第[j]个指标的值,[Xij]为第[i]个省份第[j]个指标的原始值,其中[i][=]1,2,3,[…],[n];[j=]1,2,3,[…],[m]。

三、乡村振兴发展水平测度结果分析

(一)全国乡村振兴水平测度结果分析

图1显示了2012—2021年中国乡村振兴发展水平综合指数及“总要求”5个维度指数的变化特征。

图1的数据表明,乡村振兴发展水平综合指数在考察期内呈现不断增长态势,最低与最高分别为2013年的0.281和2021年的0.324,可以看出我国乡村振兴发展水平不高,考察期内平均值仅为0.297,依然存在较大的提升空间。可能的原因在于,随着城镇化进程的不断加快,在“偏利共生”的城乡关系下,流动性与技术、政策偏向是导致城乡二元结构的深层诱因,城市的拉力和农村的推力使农村劳动力、资源等生产要素向城镇集聚,城乡壁垒与边界效应强化、基本公共服务支出结构扭曲导致城乡差距加大,农村地区的产业发展动力不足、公共基础设施建设不完善、生态环境脆弱、乡村基层组织政治功能弱化与治理缺位等问题制约着乡村发展,城乡发展不平衡现象突出,乡村振兴发展缓慢。进一步地,从波动情况来看,2012—2017年乡村振兴发展水平综合指数在0.284~0.290范围内小幅增长,年均增长率为0.438%。自2017年实施乡村振兴战略后,乡村振兴发展水平综合指数较之前增长速度加快,2018—2021年年均增长率为2.783%。表明乡村振兴战略作为解决“三农”问题的重大战略部署,從乡村产业、人才、文化、生态、组织等方面进行了全面谋划,政策措施与着力点更加科学精准,乡村振兴发展水平综合指数得以快速提升。

分维度来看,图1中5个维度的指数均呈现上升趋势,其中生态宜居的平均增长率最大,产业兴旺指数均值最大。具体分析如下:考察期内产业兴旺指数总体呈现“小幅下降—快速上升—快速下降—平稳上升”的倒“N”型变化特征,2012—2014年由0.347下降到0.335。可能的原因在于,此阶段城市化快速发展,对乡村资源要素产生“虹吸效应”,尤其是乡村高素质人才流失严重,加上农村技术体系薄弱,使得产业兴旺发展受阻。之后快速上升到2016年的0.370,2017年又快速下降到0.358,2018—2021年呈现平稳上升趋势,由0.360上升到0.371,表明实施乡村振兴战略后,我国不断加强农业基础设施建设,深化农业供给侧结构性改革,构建现代农业产业体系,推动农业产业从增产导向转向提质导向,农业生产水平、生产能力不断提升。考察期内,生态宜居呈现“小幅下降—较快上升—短期迅速下降—短期快速上升—保持平稳”的向右上方倾斜的变化特征,表明我国不断重视生态保护和环境治理,将良好生态环境作为最普惠的民生福祉,生态宜居指数不断提高。然而,由于现阶段我国农业农村环境污染、垃圾处理等问题依然突出,生态宜居指数平均值最低,是制约乡村振兴发展的短板。乡风文明指数发展总体呈现平稳上升趋势,2012—2017年年均增长率为0.309%,2018—2021年年均增长率为1.411%。表明自乡村振兴战略实施以来,乡村基础教育支持力度不断加强,城乡基础教育公共服务均等化程度不断提高。此外,乡镇文化站、公共图书馆等公共文化建设力度不断加强,促进了乡村文化的传承与发展,乡风文明程度不断提高。治理有效指数考察期内呈现小幅波动特征,但总体呈现上升趋势,表明尽管在乡村治理过程中,治理举措不断强化、治理能力不断提升,但乡村治理容易受外部因素的影响,加上现阶段农村自治能力较弱,乡村议事机制的制度交易成本高、村民参与度低,乡村治理存在一定程度的波动。生活富裕指数呈现不断上升趋势,表明考察期内农村基础设施不断完善、农民增收渠道不断拓宽、社会保障水平不断提高,农村居民的生活水平不断提高。

(二)地区乡村振興水平测度结果分析

图2(1)至(6)显示了东部、中部与西部地区乡村振兴发展水平综合指数与5个维度指数。

图2(1)数据表明,东中西部乡村振兴发展水平综合指数在考察期内总体呈现稳定的增长态势,表明我国不同地区因地制宜,乡村振兴取得显著成效,乡村振兴发展水平不断提高。从综合指数大小来看,呈现东部>中部>西部的非均衡发展格局,可能的原因在于,东部地区工业化发展深刻影响着乡村的生产与生活方式,推动了乡村发展转型升级。而西部地区工业化与城镇化的快速发展对乡村振兴产生一定程度的“虹吸效应”,导致优质农业生产要素“乡—城”的单向度流动,综合指数远低于东部与中部地区。从增长速度来看,乡村振兴发展水平增长速度存在差异,东部、中部、西部地区年均增长率分别为 0.998%,1.012%和1.014%,东部乡村振兴发展速度增长较中西部缓慢,呈现出中西部地区的追赶态势。中西部农业产业基础较好,传统农耕文明底蕴深厚,乡村生态基础较好,同时自区域协调战略与乡村振兴战略实施以来,工业化与城镇化对乡村发展的“涓滴效应”开始显现,乡村振兴发展水平提升空间大,增长速度较快,区域差异逐步缩小。

图2(2)中数据表明,中西部地区产业兴旺水平走势基本相同,总体上呈现较为稳定的增长态势。东部地区产业兴旺在2016年出现高位后,之后年份有小幅下降,从指数大小来看,呈现中部>东部>西部的发展格局。中部乡村产业发展基础较好、资源禀赋优势明显、交通枢纽条件良好,乡村产业兴旺发展水平较东部和西部高。图2(2)中数据还表明,3个地区的产业兴旺指数在2018年均出现下降,可能的原因在于2018年我国自然灾害频发,对农业生产造成了严重影响。其中,东部与西部下降的幅度较大,从受灾情况来看,受灾最为严重的6个省份中山东和广东属于东部地区,内蒙古、四川、云南和甘肃为西部地区,因而东部与西部的产业兴旺指数在2018年出现较大幅度的波动;从增长速度来看,东部、中部、西部地区的年均增长率分别为0.994%,1.004%,1.016%,不同地区差异在逐步缩小。

图2(3)中数据表明,3个地区生态宜居变动趋势基本一致,均呈现平稳增长趋势,且2018年后增长速度变快,表明自乡村振兴战略提出以来,不同地区持续深化农村人居环境整治,不断加大乡村生态保护与生态文明建设,并得益于“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,农业绿色发展持续推进,乡村生态环境得到有效改善,生态宜居建设成效显著。从指数大小来看,呈现出东部>中部>西部的发展格局,表明考察期内,东部地区城乡融合程度高,生活垃圾清运、污水处理能力高于中西部地区,注重发展绿色农业、生态旅游业等乡村业态,生态宜居发展指数高于中西部地区;从增长速度来看,东部、中部和西部地区的年均增长率分别为0.973%,1.011%,1.015%,西部尽管生态宜居发展指数在考察期内低于东中部地区,但是随着西部大开发与乡村振兴战略的实施,西部地区加快补齐农村人居环境短板,与东部与中部地区差距在不断缩小。

图2(4)中数据显示,3个地区乡风文明指数均呈不断增长趋势,其中东部地区与西部地区保持平稳增长,中部地区在考察期内有较明显的波动。从指数大小来看,呈现东部>中部>西部的发展格局,表明无论乡村教育资源,还是公共文化建设,中西部地区与东部地区都还存在差距。从增长速度来看,东部、中部和西部地区的年均增长率分别为 1.249%,0.103%,1.033%,表明考察期内,东部地区乡村教育资源与公共服务均等化水平与中西部的差距有扩大的趋势,导致东部地区与中西部地区的乡风文明指数差异有所扩大。

从图2(5)可以看出,3个地区乡村治理水平呈现较明显的波动,中西部的波动特征较为一致,东部地区波动趋势与中西部存在差异。从指数大小来看,除2012—2013年外,其余年份呈现东部>中部>西部的特征,表明无论从一般公共预算支出、开展村庄整治的比例,还是农村基层组织建设,东部地区均高于中西部地区。从年均增长率来看,东部、中部、西部分别为2.099%,0.367%,0.605%,表明中西部地区治理有效与东部地区的差异依然有扩大趋势。

从图2(6)可以看出,3个地区的生活富裕指数均呈平稳上升趋势,从指数大小来看,呈现东部>中部>西部发展格局,表明东部地区基础设施、生活条件、社会保障、收入水平、消费结构等方面均远高于中西部地区;从年均增长率来看,东部、中部、西部分别为0.146%,0.456%,0.812%,不同地区生活富裕指数差异不断缩小。

四、中国乡村振兴发展水平动态

演进与空间收敛分析

(一)研究方法

1.核密度估计

核密度估计法作为统计学中典型的非参数估计法,能够求解随机变量的分布密度函数问题。相比于参数估计法,核密度估计法无需利用有关数据分布的先验知识提出假设,而是基于数据样本本身分析数据分布特征,通过分布位置与形态、延展性和极化趋势来判断样本的动态演进特征,有效解决了假设与实际模型存在差距导致结果出现偏差的问题。借鉴既有研究方法,假设f(x)为乡村振兴发展水平x的密度函数:

其中:[X1],[X2],…,[Xn]为不同地区乡村振兴发展水平,x为样本均值;[N]为样本观测个数;[K]([Xi-xh])为核密度函数,该函数本质上为平滑函数或加权函数,[h]为带宽,其大小决定了核密度估计函数的平滑程度。本文采用高斯核密度函数进行估计,公式为

通过高斯核函数对核密度进行估计,计算出带宽[h],[h]的选择是使平均积分平方误差最小化的带宽,公式为

2.空间[β]收敛模型

依据新古典经济增长理论,经济发展存在一个稳态水平,随着时间的推移,经济发展水平会逐渐趋于这一稳态,学界运用收敛模型对这一特征进行分析。[β]收敛是基于增长率角度考察和分析不同区域之间的收入分布状况、收入差距的收敛性。学界对于收敛的检验大都基于Barro和Sala-I-Martin的新古典增长模型[25],关注样本数据的初始值与其增长率之间是否存在显著的负向关系,基于对各地區是否存在异质性的经济特征变量假设,[β]收敛分为绝对[β]收敛和条件[β]收敛。

本文借鉴收敛研究的思路与方法考察中国乡村振兴发展水平的收敛特征,同时考虑到随着乡村振兴战略与区域协调战略的实施,不同资源要素的流动从“地方空间”向“流动空间”转变,区域之间、城乡之间资源要素跨区域流动性不断增强,乡村振兴发展水平的变动会呈现一定的空间效应,地区之间乡村振兴发展会存在一定的“虹吸效应”或“涓滴效应”,因此,在对乡村振兴发展水平的收敛性进行分析时,有必要纳入空间因素。

(1)空间绝对[β]收敛。借鉴Barro和Sala-I-Martin对增长率与初始产出水平的研究,选择时间间隔为1年,用本文测度的相邻两期乡村振兴发展水平综合指数作为乡村振兴发展水平的增长率,并与当期乡村振兴发展水平回归,得到收敛系数,较好地克服了遗漏数据及不符合发展趋势的问题。借鉴既有研究,本文首先设定绝对[β]收敛的空间杜宾模型,模型设定为

ln([LRRit+1LRRit])表示第[i]个省份乡村振兴发展水平在[t+1]期的增长率,[μi]为空间个体固定效应,[νt]为时间效应,[β]为收敛系数,[Wij]为空间权重矩阵,[ρ]为空间自回归系数,[θ]为空间溢出系数,[εit]为随机误差项。若[β<0],则不同地区乡村振兴发展水平存在空间绝对[β]收敛;若[β>0],则不同地区之间乡村振兴发展不均衡趋势加大。

(2)空间条件[β]收敛。学界有关收敛性问题的研究一般聚焦于研究对象的发展变动而引起的收敛趋势与过程,强调的是收敛的动态性。对此,绝对[β]收敛严格假定各地区具有相同的制度与经济特征,然而条件[β]收敛放弃了各地区不存在异质性的假设,认为研究对象的发展会受到一些外界因素的影响,因此学界开始关注趋近稳定状态的收敛过程,大量研究探索多因素综合作用下的经济收敛。同样地,乡村振兴发展受多因素聚合体的影响,内在地影响乡村振兴发展演化的方式与路径。考虑不同地区产业结构水平、开放程度、财政支持、市场化程度、城镇化水平等方面存在差异,本文以绝对[β]收敛空间杜宾模型为基础,加入上述控制变量,构建出条件[β]收敛的空间杜宾模型,以测度不同地区乡村振兴发展水平是否最终会收敛到各自的稳态水平,公式为

其中:[Xit]为影响乡村振兴发展水平收敛的一系列控制变量,其余变量含义与空间绝对[β]收敛模型中的解释相同。本文引入如下控制变量,数据来源于《国家数据》《中国统计年鉴》以及各省统计年鉴。

1)产业结构水平(IND):一方面,产业结构优化有助于创新乡村产业发展模式,通过一、二、三产业融合提升乡村振兴发展水平;另一方面,二、三产业的发展会对乡村产业产生“挤出效应”,抑制乡村振兴水平的提升。本文采用地区二、三产业增加值占GDP的比重衡量一个地区产业结构水平。

2)开放程度(OPEN):高水平对外开放能够推动农业产业深度融入国际产业链、价值链,同时吸引国际要素资源,促进农产品的跨境贸易规模、优化农产品贸易结构,有助于乡村振兴发展水平的提升。本文采用地区进出口贸易额占GDP的比重来衡量地区开放程度。

3)财政支持(GOV):政府通过减税、补贴、投资等财政支农手段支持乡村产业振兴,提升乡村振兴发展水平。本文采用地方财政农林水事务支出衡量地区财政支持水平。

4)市场化程度(MAR):完善的市场机制能够推动城乡要素双向流动,实现资源要素在乡村不同产业组群的优化配置,提高乡村振兴要素供给质量,激活乡村振兴内生活力。本文采用非国有经济固定资产投资占全社会固定资产投资的比重来衡量地区市场化程度。

5)城镇化水平(URB):城镇化对乡村振兴具有双重影响,一方面,城镇化的快速发展会对乡村优质要素资源产生“虹吸效应”,抑制乡村振兴;另一方面,城镇化也会对农业发展产生“溢出效应”,促进乡村振兴。本文采用地区非农人口占常住人口的比重来衡量地区城镇化水平。

(二)测度结果分析

1.核密度估计结果分析

通过核密度估计,能够反映全国与不同地区乡村振兴发展水平,以及不同维度发展水平的分布动态及演进过程。

(1)全国与不同地区乡村振兴发展水平分布动态与演进过程。图3(1)至(4)显示了考察期内全国与不同地区乡村振兴发展水平的分布动态与演进过程。

图3(1)的数据表明,从分布位置来看,全国乡村振兴发展水平核密度曲线的中心位置和变化区间除2015年出现轻微左移外,其余年份均小幅度向右移动,乡村振兴发展水平总体呈现上升趋势。从不同时段分布形态来看,考察期内核密度曲线的峰值不断增加,带宽不断缩小,乡村振兴发展水平的地区间差异呈现集中化趋势,不均衡发展有所改善。从分布延展性来看,2013年核密度曲线存在较为明显的左右拖尾现象,呈现低发展水平与高发展水平集聚分布的格局;2015年后左拖尾现象明显改善,乡村振兴低发展水平集聚分布格局有所减弱。整个考察期内,核密度曲线一直存在较为明显的右拖尾现象,表明我国乡村振兴发展存在诸如东部沿海地区等水平较高的地区。从分布极化现象来看,2013年与2015年呈现轻微的双峰形态,表现出一定的两极分化现象,之后分布曲线由双峰分布演变为单峰分布,乡村振兴发展极化现象有所减弱,不同地区的绝对差异不断缩小。

由图3(2)可以看出,随着时间的推移,东部地区乡村振兴发展水平核密度曲线的中心位置与变化区间不断向右移动,表明东部地区乡村振兴发展水平不断增长;分布形态表现出“上升—下降—上升”的动态演变特征,核密度曲线的峰值2013—2015年增加,2015—2017年有小幅下降,之后年份不断增加,与此对应,带宽呈现“收缩—变宽—收缩”的特征,表明东部地区乡村振兴发展不均衡发展程度在经历短期的加剧之后开始改善;从分布延展性来看,考察期内不存在显著的左右拖尾现象,没有明显的高水平与低水平集聚现象;从分布极化现象来看,2013、2015、2019年出现双峰特征,但侧峰值明显低于主峰峰值,考察期内两极分化现象不明显。

由图3(3)可以看出,从分布位置来看,核密度曲线中心位置与变化区间呈现轻微右移,表明考察期内,中部地区乡村振兴水平不断提升,但增速不明显;从不同时段分布形态来看,核密度曲线峰值不断增加,带宽不断收缩,乡村振兴发展不均衡程度逐步改善;从分布延展性来看,考察期内不存在明显的左拖尾现象,但右拖尾现象较明显,表明中部地区乡村振兴发展水平存在诸如河南、湖南等表现良好的地区;从分布极化现象来看,2013年呈现较明显的双峰形态,存在一定程度的两极分化,其余年份虽然有双峰现象,但是侧峰明显低于主峰,两极分化不明显。

由图3(4)可以看出,从分布位置来看,考察期内核密度曲线中心位置2015年前有轻微左移,乡村振兴发展水平有所下降;2015年后轻微右移,乡村振兴发展水平有小幅提高。从分布形态来看,发展历程呈现“上升—下降—上升”的演变特征,核密度曲线的峰值2017年下降,其余年份呈现上升趋势,相对应地,带宽呈现“收缩—变宽—收缩”的特征,表明西部地区乡村振兴发展水平非均衡状态在经历短暂的加剧之后逐步开始改善。从分布延展性来看,整个考察期内存在较为明显的左右拖尾现象,呈现乡村振兴发展水平低值区与高值区集聚的发展格局。从分布极化现象来看,存在明显的双峰形态,但侧峰值低于主峰值,存在一定程度的两极分化现象。

(2)不同维度发展水平分布动态与演进过程。图4(1)至(5)显示了5个维度发展水平的分布动态与演进过程。

图4(1)为产业兴旺核密度曲线,从分布位置来看,2015年核密度曲线的中心位置左移,产业兴旺水平降低;之后年份中心位置轻微右移,产业兴旺水平开始小幅上升。从分布形态来看,发展历程呈现“上升—下降—上升”的演变特征,核密度曲线的峰值在2015年达到最大,2017—2019年不断下降,2021年开始上升,带宽呈现“收缩—变大—收缩”的演变特征,表明在2015年前产业兴旺区域非均衡发展程度不高,2017—2019年区域非均衡程度扩大,之后开始改善。从分布延展性来看,2013年存在较明显的左右拖尾现象,2015年后,左拖尾现象基本消失,但依然存在明显的右拖尾现象,表明整个考察期内呈现产业兴旺高水平集聚的格局。从分布极化现象来看,考察期内未有明显的双峰或多峰形态,未有明显的极化现象。生态宜居的分布位置与分布延展性与产业兴旺类似,不同的是分布形态与分布极化,生态宜居的峰值在2015年后不断下降,带宽不断扩大,表明2015年后生態宜居非均衡发展状况不断加剧,地区差异不断扩大;2021年出现较明显的双峰形态,呈现一定程度的两极分化格局。

乡风文明的中心位置与变化区间不断右移,表明乡风文明程度不断提升,分布形态呈现“下降—上升”的演变特征,2013—2017年峰值下降、带宽扩大,表明乡风文明非均衡发展程度增加,地区差异扩大;之后峰值开始上升,带宽收缩,乡风文明区域差异缩小,非均衡发展程度有所改善。从分布延展性来看,2013—2015年未出现明显的左右拖尾现象,表明这个期间没有明显的高水平与低水平集聚现象;自2017年起开始出现明显的右拖尾现象,开始出现乡风文明高水平地区集聚特征。从分布极化现象来看,考察期内基本保持单峰状态,未有明显的两极或多极化现象。治理有效、生活富裕与乡风文明的分布位置、分布形态以及分布延展性类似,不同的是分布极化现象,治理有效考察期内呈现弱双峰形态,但侧峰值明显低于主峰值,存在一定程度的两极分化格局。生活富裕考察期内除2017年外,其余年份均呈现较为明显的双峰形态,呈现一定程度的两极分化格局。

2.空间绝对[β]收敛结果

表2报告了空间绝对[β]收敛检验结果,通过Hausman检验,结果显示拒绝采用随机效应的原假设,因此本文选择个体固定的空间杜宾模型进行回归分析。

表2中的回归结果表明,全国层面的[β]值为负且在1%水平下显著,表明全国层面乡村振兴存在显著的空间绝对[β]收敛趋势,即乡村振兴发展水平较低的中西部地区比具有较高发展水平的东部地区具有更快的增长率,并最终收敛于同样的增长率水平。乡村振兴水平的空间自回归系数[ρ]与空间溢出系数[θ]均在1%水平下显著为正,乡村振兴发展具有显著的正向空间溢出效应。近年来,随着西部大开发、中部崛起等一系列具有空间属性的区域协调发展战略,以及乡村振兴战略等国家重大战略的实施,进一步发挥了中西部地区后发优势,强化了中西部地区乡村振兴追赶效应,有助于乡村振兴地区收敛。

进一步地,从地区层面来看,东部、中部、西部地区的收敛系数均在1%水平下显著为负,表明不同地区内部乡村振兴发展相对落后省份比相对发达省份具有更快的增长率,最终会趋于同样的增长率水平。通过比较,西部地区收敛系数的绝对值最大,其次是东部地区,最低的是中部地区,收敛速度的顺序为西部地区(7.166 2)>东部地区(3.599 7)>中部地区(2.672 3)。从空间效应来看,乡村振兴发展水平的地区收敛具有一定的空间特征,其中东部地区空间自回归系数[ρ]与空间溢出系数[θ]在1%水平下显著为正,中西部地区空间自回归系数[ρ]分别在5%与10%水平下显著为正,空间溢出系数[θ]在5%水平下显著为正。

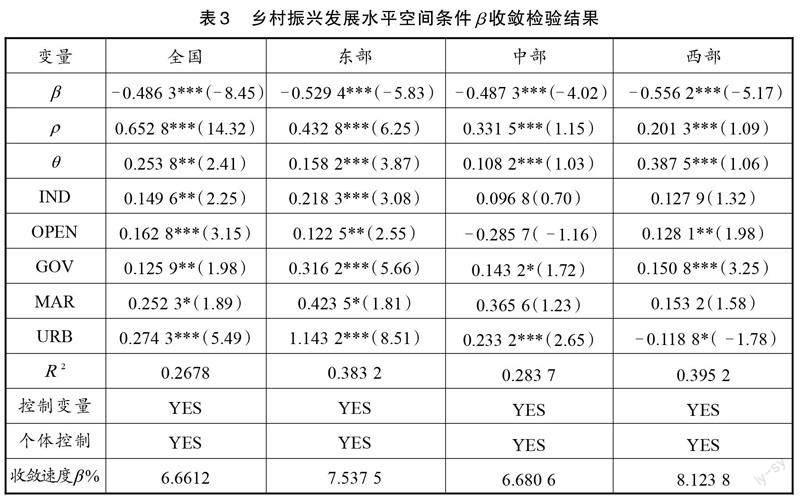

3.空间条件[β]收敛

表3报告了空间条件[β]收敛检验结果,在引入相关控制变量后,条件[β]收敛系数均在1%水平下显著为负,表明全国整体及分地区乡村振兴发展存在空间条件[β]收敛。此外,与空间绝对[β]收敛系数绝对值相比,空间条件[β]收敛系数绝对值更大,在控制产业结构水平、开放程度、财政支持、市场化程度、城镇化水平等影响乡村振兴发展水平的地区经济社会因素后,乡村振兴发展朝着稳态水平的收敛速度明显加快,表明各个控制变量对收敛具有一定的解释力。与空间绝对[β]收敛结果类似,表3中全国与东部地区空间自回归系数[ρ]与空间溢出系数[θ]显著为正,中西部地区空间自回归系数[ρ]与空间溢出系数[θ]变为1%水平下显著,表明各控制变量在一定程度上改善了中西部乡村振兴发展水平过程中的“虹吸效应”。收敛速度的大小与空间绝对[β]收敛结果类似,大小顺序为西部地区(8.123 8)>东部地区(7.537 5)>中部地区(6.680 6)。

从各个控制变量的回归系数来看,产业结构对全国与东部地区乡村振兴发展水平收敛具有正向促进作用,产业结构的优化促进了乡村产业与二、三产业的深度融合,拓展了乡村产业发展空间,促进乡村产业发展的地区收敛。但是产业结构对中西部地区乡村振兴发展地区收敛的影响不显著,可能的解释是中西部二、三产业对乡村产业产生了一定的“挤出效应”;对外开放对全国、东部与西部地区乡村振兴发展水平的收敛具有正向促进作用,但对中部地区产生不显著的抑制作用,可能的原因在于,中部地区不同省份战略定位有所差异,其中以重要先进制造业中心为战略定位的省份,对外开放过程中更多关注先进非农产业的进出口,一定程度上挤压了乡村产业的发展,抑制了中部地区乡村产业振兴的地区收敛;财政支持对全国及不同地区乡村振兴发展水平的收敛具有正向的促进作用,财政支持在一定程度上缓解了乡村振兴发展过程中的资金约束,且对发展水平较低地区乡村振兴发展的边际影响大于发展水平较高的地区,加强了发展水平较低地区的追赶效应,有助于地区收敛;市场化水平对全国与东部乡村振兴发展水平收敛具有正向促进作用,对中西部地区的促进作用不显著,可能的原因在于,中西部市场化发展还未充分发挥对乡村振兴要素资源的优化配置作用,对发展水平较低省份的要素供给质量的提升作用不大,乡村振兴发展水平地区收敛的促进作用不显著;城镇化水平对全国、东部、中部乡村振兴发展水平收敛具有正向促进作用,但对西部地區存在显著的抑制作用,可能的原因在于,西部地区城镇化的快速发展在一定程度上对乡村振兴产生了“虹吸效应”,导致欠发达地区乡村要素向城镇化水平较高地区的“乡—城”的单向度流动,抑制了乡村振兴发展水平的地区收敛。

五、研究结论与政策启示

(一)研究结论

本文基于“二十字”总要求,从产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕5个维度构建乡村振兴发展水平评价指标体系,运用熵值法测度了2012—2021年全国与不同地区及5个维度的乡村振兴发展水平;运用核密度估计方法分析其动态演进规律;运用空间绝对[β]收敛、空间条件[β]收敛模型检验了全国及地区层面空间收敛特征。研究结论表明:

第一,乡村振兴发展水平测度结果表明,考察期内我国乡村振兴发展水平总体较低,但呈不断增长趋势,不同地区乡村振兴发展水平呈现一定程度的非均衡性,具体表现为东部>中部>西部的分异特征;不同维度指数考察期内呈现不断增长趋势,平均值按照大小顺序依次为产业兴旺(0.355)>治理有效(0.338)>乡风文明(0.317)>生活富裕(0.317)>生态宜居(0.221)。分地区来看,除产业兴旺外,东部地区乡村振兴发展综合指数、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕水平指数均高于中西部地区,中部地区产业兴旺指数最高,西部地区在乡村振兴综合指数和5个维度指数的表现较差。从增长率来看,西部地区乡村振兴综合指数,产业兴旺、生态宜居与生活富裕的年均增长率最高,中部次之,东部最小,呈现一定的收敛趋势;东部地区乡风文明和治理有效增长率最高,与中西部的差异依然存在“马太效应”的动态趋势。

第二,核密度估计结果显示,全国及不同地区乡村振兴发展水平核密度曲线中心位置除少数年份外,总体呈现右移,乡村振兴发展水平不断上升;峰值不断增加、带宽不断缩小,乡村振兴发展地区差异缩小,不均衡发展程度有所减弱;全国层面与中部地区存在明显的右拖尾现象,东部地区不存在明显的左右拖尾现象,西部地区左右拖尾现象明显;全国的分布极化现象从最初的双峰分布演变为单峰分布,极化现象不断改善;东、中、西部均呈现弱双峰形态,存在一定程度的两极分化。分维度来看,5个维度核密度中心位置总体右移,各维度发展水平不断提升;产业兴旺峰值呈现“上升—下降—上升”的演变特征,乡风文明、治理有效、生活富裕峰值呈现“下降—上升”的演变特征,乡村振兴非均衡发展程度经历短暂加剧后不断改善,生态宜居峰值在2015年后持续下降,非均衡发展程度不断加剧;产业兴旺、生态宜居考察期内存在明显的右拖尾现象,呈现高水平集聚格局,乡风文明、治理有效与生活富裕考察期内未出现明显的左右拖尾现象,呈现对称分布特征;产业兴旺、乡风文明未有极化现象,生态宜居、治理有效与生活富裕存在一定程度的两极分化格局。

第三,从空间[β]收敛检验结果来看,全国及3个不同地区的乡村振兴发展水平存在显著的空间绝对[β]收敛与空间条件[β]收敛,收敛速度的大小顺序依次为西部、东部与中部地区,控制具有差异化的区域经济社会变量后,不同层面的空间条件[β]收敛系数绝对值比空间绝对[β]收敛系数绝对值更大;从空间自相关与空间溢出系数来看,不同层面的系数显著为正,表明乡村振兴发展存在正向空间溢出。

(二)政策启示

1.深入贯彻落实乡村振兴战略,全面提升乡村振兴发展水平

实证结果表明,无论从乡村振兴发展水平总指数还是各个维度指数来看,乡村振兴发展水平均存在较大的提升空间,因此,应在5个维度同时发力,提升乡村振兴发展水平。推动农业供给侧结构性改革,不断完善农业基础设施,加快构建现代农业产业体系,实现以农业为基础的产业联动,提高农业生产水平与生产能力,提升农产品供给体系对国内、国际市场的适配性,形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环;践行生态环保发展理念,不断凸显乡村的生态价值功能,加大人居环境基础设施供给,大力开展农业资源污染防治与乡村人居环境整治,形成农村生产、生活、消费方式的绿色化、生态化发展格局;通过倾斜配置、对口援助、线上教育、提高乡村教师收入等方式公平配置乡村教育资源,推动城乡教育均衡发展。加强公共文化建设,将社会主义核心价值观融入农村,培育优秀思想观念,将我国农耕文明优秀遗产和现代文明要素有机结合,赋予其新的时代内涵;构建以基层党组织为核心的乡村治理格局,完善农村治理体系和提升农村治理能力,加大一般公共预算支出力度,加强村庄整治与农村基层组织建设,提高村民在乡村治理中的参与度;通过大力发展乡村特色产业、持续稳定农民工外出就业、充分激活农村要素资源等多种途径拓宽农民收入渠道,加大农村基本公共服务供给,完善社会保障制度、加强重点领域农村基础设施建设、改善农村生产生活条件,有效破解“城乡二元结构”“贫富两极分化”“区域发展失衡”等问题,激发乡村巨大的消费潜力,优化农民消费结构。

2.因地制宜推进乡村振兴战略,促进区域协调发展

实证结果表明,我国乡村振兴发展水平存在较为显著的空间分异,呈现非均衡发展特征,然而考察期内,全国及不同区域均存在一定程度的空间β收敛,上述结果归因于不同地区乡村振兴发展的初始状态,中西部地区乡村振兴发展的初始水平相对较低,存在“后发优势”。对此,一方面需根据不同地区乡村振兴发展实际,因地制宜推进乡村振兴战略,发挥不同地区乡村振兴的比较优势;另一方面应注重空间性规制,遵循区域协调发展的辩证法,统筹区域协同联动,注重在发展中促进相对均衡,形成主体功能约束有效的空间发展格局,强化西部大开发战略、中部崛起战略、“一带一路”倡议等与乡村振兴战略的叠加效应、协同效应与融合效应,使乡村振兴发展水平较高的地区通过示范效应、资源配置效应,辐射与带动发展水平较低的地区,有效防止累积因果循环导致的地区之间乡村振兴发展的“马太效应”,缩小地区之间乡村振兴发展水平差异,促进区域协调发展。

3.加速乡村振兴要素资源空间集聚与流動,提高正向空间溢出效应

实证结果表明,不同层面乡村振兴发展存在显著的正向空间溢出。因此,一方面推进城乡要素市场一体化进程,畅通资本、技术、土地、人才等要素资源在产业之间、城乡之间、国内国际之间的有序循环,利用要素资源跨区域、跨产业的合理流动与空间集聚产生的马歇尔外部性与雅各布外部性带来的知识溢出效应、规模经济效应,提高东部地区对中西部地区的空间溢出;另一方面发挥政府宏观调控作用,加大基础设施、公共资源、产业资源向中西部乡村的倾斜力度,优化农业产业空间格局,提高中西部地区内部空间溢出效应。

4.发挥各控制因素对乡村振兴的正向作用,加速空间收敛

研究结果表明,所控制的差异化经济社会特征变量在一定程度上影响着乡村振兴发展水平的空间收敛。因此,应不断优化产业结构,创新乡村产业发展模式;推进更高水平的对外开放,借助中国大规模市场范围效应和集聚效应的优势,积极参与“一带一路”倡议和RCEP合作,实现农业生产过程的国内国际分工、农产品收益的国内国际分配,高端农业生产要素的国内国际配置;加大财政支农力度,弥补乡村振兴资金短板;构建高水平社会主义市场经济体制,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,降低生产要素流动成本,提升农业生产效能;推进以县域为重要载体的城镇化建设,通过推动城乡要素双向流动、基本公共资源合理配置、体制机制完善等,为全面推进乡村振兴提供有力支撑。

参考文献:

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.

[2] 燕连福,毛丽霞.全面推进乡村振兴的主要任务、现实挑战与实践路径[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023(4):9-19.

[3] 卓玛草.新时代乡村振兴与新型城镇化融合发展的理论依据与实现路径[J].经济学家,2019(1):104-112.

[4] 黄承伟.中国式现代化视野下的乡村振兴:现实逻辑与高质量发展[J].新视野,2023(3):67-75.

[5] 许彩玲,李建建. 城乡融合发展的科学内涵与实现路径:基于马克思主义城乡关系理论的思考[J]. 经济学家,2019(1):96-103.

[6] 黄承伟.乡村振兴的时代价值[J].红旗文稿,2021(23):29-32.

[7] 刘合光.推进乡村振兴战略的关键点、发展路径与参与主体[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2018(1):48-51.

[8] 胡向東,石自忠.激活要素推进乡村振兴的战略思考[J].经济纵横,2022(8):50-57.

[9] 李海金,陈文华.激发乡村发展的内生动力:学习习近平总书记关于乡村振兴内生动力的重要论述[J].毛泽东邓小平理论研究,2022(6):32-39.

[10] 郭如才.“建设什么样的乡村、怎样建设乡村”的新探索:学习习近平关于实施乡村振兴战略重要论述[J].党的文献,2022(4):26-32.

[11] 丁忠明,冯德连,张廷海,等.变迁与创新:乡村振兴战略的本土逻辑与高质量推进:兼论小岗村的乡村振兴实践[J].财贸研究,2021(4):55-69.

[12] 张旺,白永秀.中国乡村振兴水平的区域差异、分布动态演进及空间相关性研究[J].数量经济技术经济研究,2022(2):84-102.

[13] CLOKE P J,EDWARDS G.Rurality in England and Wales 1981:a replication of the 1971 index[J].Jour-nal of the Regional Studies Association,1986,20(4):289-306.

[14] HARRINGTON V,DAN O.Rurality in England and Wales 1991: A replication and extension of the 1981 r-urality index[J]. Sociologia Ruralis,1998,38(2):178-203.

[15] GALLUZZO N.An assessment of rurality in Italian farms using a quantitative approach[J].Bulgarian Jo-urnal of Agricultural Science, 2019, 25(3): 433-438.

[16] LI Y,LI Y,ZHOU Y,et al . Investigation of a Cou pli-ng Model of Co-or-dination between Urbanization an-d the Environ-ment[J].Journal of Environmental Ma-nagement,2012(1):127-133.

[17] CONG H,ZOU D.The Research on the Mechanism and Spatial-temporal Differentiation of the Coupling Coordination Development Based on Industrial ClusterAgglomeration[J].Cluster Computing,2017,20(1):195-213.

[18] 张挺,李闽榕,徐艳梅.乡村振兴评价指标体系构建与实证研究[J].管理世界,2018(8):99-105.

[19] 易小燕,陈印军,向雁,等.县域乡村振兴指标体系构建及其评价:以广东德庆县为例[J].中国农业资源与区划,2020(8):187-195.

[20] 徐雪,王永瑜. 中国乡村振兴水平测度、区域差异分解及动态演进[J]. 数量经济技术经济研究,2022(5):64-83.

[21] 芦风英,庞智强,邓光耀.中国乡村振兴发展的区域差异测度及形成机理[J].经济问题探索,2022(4):19-36.

[22] 李国栋.中国西部省域乡村振兴水平测度与区域差异研究[J].西藏大学学报(社会科学版),2023(2):169-177.

[23] 刘战伟.乡村振兴水平的区域差异、动态演进及空间收敛性研究[J].统计与决策,2023(12):73-78.

[24] 实施乡村振兴战略是一篇大文章(习近平讲故事)[N].人民日报海外版,2020-09-17(5).

[25] BARRO R J,SALA-I-MARTIN X. CONVERGENCE [J]. Journal of Political Economy,1992,100(2):223-251.

【责任编辑 牛怀岗】

Research on the Measurement, Dynamic Evolution, and Spatial Convergence of Rural Revitalization Level in China

QU Xiaojuan

Abstract: Through constructing the evaluation index system of rural revitalization under the general requirements of twenty words, this paper, by using of entropy method, kernel density estimation, and spatial β-convergence model, measures and examines the index of rural revitalization from 2012 to 2021, with 5-dimensions development level, dynamic evolution trend, and spatial convergence features considered. In three measurements, the research demonstrates that the development level of Chinas rural revitalization is relatively low, but it has increased steadily during the examining period, and with a striking spatial differences in the development level in different regions, that is, the development level of the eastern region is higher than that of the central and western regions, in descending order in size, the indexes for the five dimensions include industrial prosperity, effective governance, affluent living, civilized rural culture and ecological livability; that the whole country and the central region show a high level of agglomeration, the western region a high-and- low level of agglomeration, the eastern region does not show a clear high-and-low level of agglomeration, that is, the absolute difference in the level of rural revitalization in different regions is gradually narrowing and the phenomenon of polarization of the national distribution is constantly improving with a certain degree of polarization within different regions; that there is a significant spatial β-convergence and significant positive spatial spillovers in rural revitalization across the country, and in the eastern, central and western regions, the differentiable-controlled economic characteristic variables influence the spatial convergence of the level of development of rural revitalization to a certain extent.

Key words:rural revitalization; entropy method; kernel density estimation; spatial β-convergence