沉迷与唤醒:智媒时代青年学生的媒介化生存

董媛 汤书昆

作者简介:董媛,女,副教授,博士研究生;汤书昆,男,教授,博士生导师。

摘 要:移动互联网、大数据、人工智能、算法等新技术的应用将人类社会带入智媒时代,并形塑着我们当下的日常生活。调研发现,当下高校青年学生的日常生活存在时间被“蒸发”、空间被“侵占”、身心被“捆绑”及社交被“展演”等问题,呈现出深度媒介化的生存样态。究其原因,数字“原住民”的网络惯习、“421”家庭子女的相对脆弱及媒介物质性主导的技术“驯化”等是主要方面。通过“向死而生”的生命教育、丰富多彩的线下实践活动和与时俱进的媒介素养教育等途径,能够有效实现激发生命韧性,丰盈生命体验,挣脱网络之茧,破除网络迷思,从而在一定程度上破解因过度使用智能媒介而衍生出的日常生活负能量超常态涌现困境。

关键词:智媒时代;青年学生;日常生活;深度媒介化;媒介物质性

中图分类号:G206文献标识码:A文章编号:2096-8418(2024)01-0067-09

随着移动互联网、大数据、人工智能、算法等新技术的广泛应用与加速迭代,人类已然进入智媒时代。媒介深深嵌入并形塑着我们的日常生活,以短視频为形式、 以平台为载体的媒介化生存革新了个人生活的叙事方式和社交互动的在场形式,[1]可以说,人的在世存有已经被“深度媒介化”了。正如美国媒介理论家约翰·杜翰姆·彼得斯(John Durham Peters)所言,在数字革命的推动下,媒介已如自然环境般遍在。媒介不仅是“表征性货物”的承运者,也被用来组织时间、空间和权力,是人类存有的基础性设施,它整合人事,勾连万物,是人类存在的塑造者。[2]

与此同时,网络成瘾、媒介沉迷、“躺平”“摆烂”等也成为备受关注的社会现象,尤其是在青年学生群体中,这一现象更为突出。习近平总书记强调,高校学生“正处在人生成长的关键时期,价值观塑造尚未成型,情感心理尚未成熟,需要加以正确引导。这好比小麦的灌浆期,这个时候阳光水分跟不上,就会耽误一季庄稼”。[3]在美国哲学家舒茨(Alfred Schütz)看来,日常生活世界是人类“最重要、最基本的”生活现实。[4]那么,在智能传播的语境之下,作为“网生代”“Z世代”的高校学生,他们有着怎样的日常生活图景和共同焦虑?主要的影响因素是什么?可能的破解途径有哪些?这正是本文要探讨的主要问题。

一、研究对象与方法

本研究主要采用问卷调查和深度访谈的方法,基于受访者的自我报告,结合笔者为期近两年的参与式观察,重点从媒介使用的角度考察高校青年学子当下的日常生活状况,以期通达其现实的存在境遇。

选择高校学生作为研究对象,主要基于以下两方面考虑:其一,人群规模庞大。《中国教育统计年鉴》数据显示,2020年全国设置普通高等学校2738所,在校研究生及本专科生总数达3599.2546万人。其二,群体状况具有前瞻性和可借鉴性。目前在校大学生几乎均是2000年以后出生,与互联网在我国的发展进程同步,是地地道道的“数字原住民”。他们的媒介使用与体验既表征着自身的日常生活境况,也在一定程度上指涉着更大范围人群媒介实践的未来趋势。

在杭州、昆明、深圳、天津、青岛、焦作等省市抽取了8所高校作为田野点,开展问卷调查(表1)。本次问卷调查的主要目的是了解高校学生的媒介使用状况及其对日常生活的影响,以传播学经典的“使用与满足”理论为依据;问卷调查的指标主要涉及媒介使用的时长、频率、场景、目的、效果及影响等。考虑到虽身处多屏时代,但实际中使用最多、最便捷的是智能手机,所以问卷调查中指涉的“媒介使用”主要是手机的使用情况。从2022年3月9日到9月28日,通过校园拦访、入班入寝等方式,随机发放调查问卷986份,有效填写956份。问卷调查的人口统计学特征为:男生397名,占比41.53%,女生559名,占比58.47%;其中,工科类专业学生528名,文科类259名,艺术类169名,分别占比55.23%、27.09%和17.68%。调查对象的地域分布、学校类型、性别结构及专业覆盖面等方面均具有较好的代表性,能够满足研究需求。

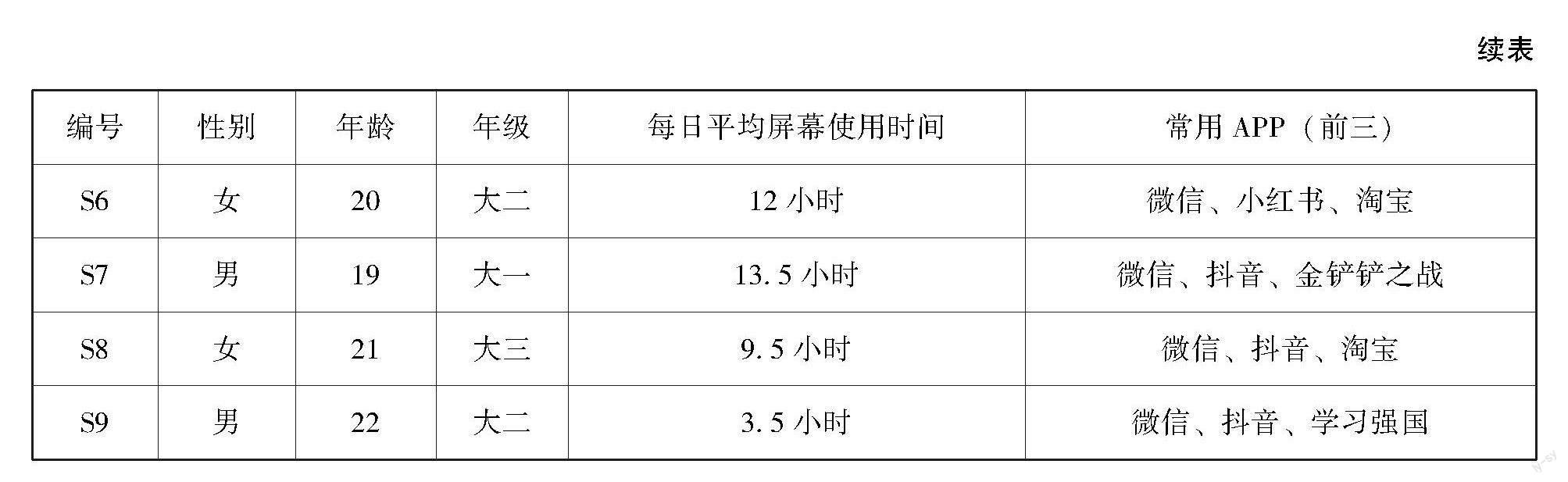

在对问卷调查数据进行初步梳理的基础上,为深入了解大学生日常生活中的媒介使用状况,并为问卷调查数据中呈现的一些看似矛盾之处进一步寻找答案,通过目的性抽样和滚雪球抽样方式选取不同类型的大学生作为深度访谈对象(表2),通过一对一访谈和召开座谈会的方式进行了半结构化的深度访谈。访谈对象中有的是触网多年、“乐不思蜀”的资深游戏玩家,有的是忙于追梦的“学霸”,还有的是在虚拟和现实间挣扎的“人间清醒”。此外,权威媒体和有关机构发布的一些与本研究主题及目的高度相关的数据、文字资料也被纳入观照视野,进行了聚焦目标的文本分析。总之,综合采用多种研究方法的目的在于尽可能做到“如存在者本身所是的那样通达它。”

二、警惕深度媒介化:青年学生日常生活图景深描

综合问卷调查和深度访谈结果来看,媒介深刻影响、重塑着高校学子的时间分配、空间体验、身心发展、社交关系等个体生命和个人再生产领域的方方面面。这样的生存样态,既体现着日常生活的媒介化,也是媒介化后的日常生活。[5]

(一)时间被“蒸发”

“每天接触媒介时长”是衡量媒介行为特别是媒介在大学生日常生活中卷入程度的重要指标。[6]通过查询手机屏幕使用时间,发现有将近40%的受访者平均每日使用手机时长为7-9个小时,17.48%的学生每天在手机上停留10-12个小时,最长的甚至高达15个小时以上。75.85%的受访者使用手机是为了打游戏、看视频等娱乐目的。S3经常会有这样的情况:本想着睡觉前看会儿抖音放松一下,结果一不小心就刷到了凌晨,第二天只好顶着一双“熊猫眼”去上课,一整天都没精打采、哈欠连天。人们常常感慨“时间都去哪儿了”,手机里自有答案。遍在的网络、随时随地的连接如黑洞般悄无声息地吸走了我们的生命时间,切分着用户的“生理带宽”和“心理能量”。时间是人和其他世间万物存在的不可或缺的基本维度。[7]时间被“蒸发”的生命体,就如同被“抽空”的能量球,暗瘪而失重,随波逐流,形同漂木。这种浑浑噩噩、“沉沦于世”的存在状态,实际上是一种非本真存在。

技术革新给我们的生活带来极大的便利,并给予人们更多自由闲暇时间。亚里士多德认为,闲暇出智慧,闲暇对于幸福乃是最本质的东西。[8]对于青年学子而言,閑暇时光应是休闲娱乐、自我教育和自我成长的宝贵时间。调查发现,确实有67.27%的受访者表示“当下有明确的人生目标并正在为之努力”。然而,矛盾之处在于,绝大多数大学生把闲暇时间消磨在了手机上。64.19%的受访者“一有空闲就看手机”;针对“在能够自己支配的时间里,一般会做什么”这个问题,选择微信(QQ)聊天、玩游戏看视频和发呆睡觉的分别高达77.97%、72.78%和43.01%。S1说:“我的目标是专升本,我报了个培训班,但40节课我只去上了1节。我的可自由支配时间基本上都给了游戏。”恰如法国哲学家阿尔贝·加缪(Albert Camus)所言,他们将自己“流放在自己家里”,流放于冗余而又匮乏的信息之中。德国文学教授赫尔穆特·科普曼(Helmut Koopmann)在评述德语文学中的19世纪末文学形象时说道:“这些‘疲弱的现代人最终都非常清楚,他们是颓废派,迷恋强大的梦,却患着生活的病。”[9]而在德国哲学家尼采看来,颓废是对生命力的消耗,是与生命价值脱离后的自我囚禁。法国思想家居伊·德波(Guy Debord)在《景观社会》中也不无遗憾地说道:“马克思没能看到的是,在原本美好的闲暇时间中,人的存在非但同样不能如他所想自由而全面发展、获取一种舒展的创造性,相反,同样是被奴役和被动的。在景观的奴役之下,连原本应该能充分发挥创造性能力的闲暇时间也充斥着一种表面主动而内里消极的被动性。”[10]

(二)空间被“侵占”

移动互联网让我们随时随地与世界建立连接,带来边界消融、“时空压缩”的新体验,也让我们的存在方式从感知世界的行动逐渐切换为徜徉媒介的漫游。问卷调查结果显示,大学生使用智能手机的场景包括“教室、办公室(67.05%)”“图书馆、自习室(58.05%)”“路上、用餐场所(40.79%)”“寝室、床上(89.46%)”等。可见,在不知不觉“偷走”人们时间的同时,手机还如影随形、见缝插针地全面“侵占”了大学生的日常生活空间,将教室、寝室、食堂、图书馆等校园生活中所有可能的空间“一网打尽”,在导致“生活世界殖民化”的同时,也催生了形形色色的“摸鱼”现象。[11]教室里朗朗的读书声、食堂里诱人的饭菜香、图书馆里徜徉书海的美好时光以及寝室里高谈阔论的淋漓酣畅几乎都被独自默默“刷手机”所取代。只要想想生活中随处可见的“低头族”“刷屏族”,便不会对这一调查结果有所诧异。只需一部智能手机,客厅、书房、餐厅、卧室便可融为一体,公交车厢、电线杆旁、商场地上、马桶时光都能化为“神奇”。

在漫长的自然历史中,人类既塑造着自己的栖居地,反过来也被栖居地塑造。[2](408)法国思想大师列斐伏尔(Henri Lefebvre)指出,空间正逐渐成为人们日常生活的组织形式,形塑着人们的思想行为、处世态度及生活习惯等方方面面。[12]因此,空间实践对于自我建构的意义不容小觑。然而,作为一种“移动的力量”,移动互联网和智媒体消除了业余空间和职业空间的边界,让人们避无可避、持续不断地处于人、事的牵绊与拉扯之中,消解了原本被视为无处之处的碎片空间的无用之用,也将对个人精神成长至关重要的自我交流时空挤压殆尽。此外,空间还建构着我们的社会关系,并非只是社会关系的消极性的场所。[12](16)人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。人生在世,恰如“蜘蛛结网”。青年学生正处于建立成熟人格的决定性阶段,他们日常所接触到的人和事、读过的书及行过的路,都丰盈着生命体验,建构着健全人格。然而,媒介沉溺所导致的“时空压缩”无疑会缩小“生活半径”,使得人际交往不可避免地萎缩,虚拟的交往渐渐取代了具身的连接。即使在面对面的场合,人们的注意力也不时向线上交流偏移,“在场缺席”频频发生。[13]可以说,对于习惯了“云交往”“原子化”的“Z世代”大学生们而言,“无穷的远方、无数的人们”都和他们有关,但周遭的人、事、环境却是正在消失的“附近”。不可否认,这种空间断裂和心理断层,很有可能会引发一定程度的社会化阻滞。在《乡土中国》中,费孝通把我国传统社会结构中的“差序格局”比喻为将一块石头丢在水面上所推出去的一圈圈同心圆波纹。每个人都作为自我圈子的中心,与所推及的波纹发生联系、结成关系网络。[14]这富于伸缩的“差序格局”中,连接着个体生命的“重要他人”与“非重要他人”,凝结着我们的社会支持系统,也蕴含着无数“遇见”的可能性。

(三)身心被“捆绑”

移动互联网无远弗届,为我们打开了一个通往“美丽新世界”的入口,应有尽有、超乎想象的各种网络应用深度挖掘、激发了人们的各种需求,也顺势将我们悄然驯化、裹挟其中。加拿大媒介理论家麦克卢汉(Marshall Mcluhan)认为,对其使用者而言,新媒介要么能延伸他们的身体,要么能起到“截肢”的负面作用。[2](18)通过深度访谈了解受访者的触网史,发现手机的过早和过度使用对青年大学生身心的负面影响非常大,近视、肥胖和缺乏运动导致体质下降等情况相当普遍。受访对象S4说:“我从初一开始玩手机,每天晚上偷偷把父母藏在衣柜里的废旧手机找出来玩,基本上会从晚上九点玩到第二天早上六点,然后睡半小时就去上学。就因为这样,我的身体发育受到了影响,不仅个子没长高,眼睛也弄坏了。”问卷调查显示,68.01%的受访者认为过度使用手机会造成时间碎片化、专注力受损,学习工作效率降低;63.56%认为过度使用手机占用了太多时间,导致自己做事拖延。作为一种心理障碍,拖延会让人陷入一个多重压力的困境之中,可能引发焦虑、抑郁等情绪问题。超过一半的受访者认为自己手机成瘾比较严重。作为一种行为依赖,媒介技术成瘾和物质成瘾有着相似的表征,也同样会造成肢体惰化、精神沉沦等负面后果。并且,因其便利性、遍在性及工具性等特点,媒介成瘾的负面影响更为广泛且不易察觉。

“宅文化”对大学生身心的危害也不容小觑。观察发现,在各种生活类APP的加持下,多数大学生可谓是把“宅文化”精髓运用到极致,衣食住行几乎都通过“线上”解决,“能不出门就不出门”,心甘情愿地将自己变为蜗居一隅、终日忙碌的“屏奴”和“网络茧儿”。他们的日常生活被简化为“点对点”的实践,“生活半径”日渐被“配送时间”取代,物理性的距离也变成了时间上的感知。他们还用指尖的滑动取代了大汗淋漓的身体运动。比如在世界杯期间,他们围在屏幕前熬夜看球、奋力呐喊,却鲜少亲自奔跑在绿茵场上。就像列斐伏尔所描述的:“他通过一个媒介参与体育活动和体育项目。他热情得无以复加,他的内心世界焦躁不安,但是,他从未离开他的座位。这是一种奇妙的‘异化。”[15]有研究显示,与非“宅人”相比,大学生“宅人”的心理健康状况普遍较差,存在躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、精神病性等心理问题。[16]媒介的过度使用俨然已成为大学生身心健康发展的桎梏。可以说,青年学子身心不同程度地受到媒介束缚的状况恰恰契合了马克思主义的异化概念:主体的产物作为异己的力量束缚和压制主体,背离和扭曲主体的本性。[17]

(四)社交被“展演”

日新月异的媒介技术不仅消弭了物理空间的边界,也模糊了赛博空间与现实世界的界限,进而重塑了个体的连接关系及其行为模式。调查数据显示,绝大多数大学生使用手机的首要目的是为了人际沟通、社交聊天,超过90%的同学每次拿起手机最先打开的应用几乎都是微信,80%以上的用户会不由自主地频繁点开微信“看看有没有人发来新消息”,时不时地刷新朋友圈“看看别人在做什么”“看看谁点赞评论了我”。可见,大学生有着与他们年龄特点相匹配的强烈人际交往需求,且明显呈现出媒介化的社交形态。美国传播学者南希·拜厄姆(Nancy K.Baym)在《交往在云端》中用“云端的交往”来指称数字媒介时代的人际交往。丹麦学者施蒂格·夏瓦(Stig Hiarvarld)认为,媒介化交流与互动和非媒介化的交流与互动同样真实,区别仅在于媒介化交流互动发生在不处于相同时空情形的社会个体;而这一情形相应地改变了参与者之间的关系。[18]不难发现,拜厄姆和夏瓦对于“媒介化”交流互动理解、界定的关键点都在于交往个体之间的异时空性,或者说中介性。这种中介化的“云交往”已成为大学生习以为常的交往形态。就像彼得斯在《奇云:媒介即存有》中所描述的那样:“在我的大部分本科学生看来,丢了手机就意味着丢了一条胳膊,甚至意味着丢了大脑。他们的实际生活远比手机更丰富,但他们丰富的实际生活却是通过手机才实现的。他们在认知和社交上的新陈代謝都得通过手机等计算终端窄窄的闸门才能完成。”“同学中如果有人恋爱了但当事人却没有在脸书上将恋情公开,这种关系就不会被他们的同龄人视为是认真的。”[2](24-25)

有学者认为对于媒介化的理解应超越“中介化”的窠臼,不应当将媒介的内容文化和技术形式混为一谈,而应当紧紧把握住媒介无形无相的在世存有是怎样再造时间、空间和秩序的。[19]其实,无论用“中介化”还是“媒介化”来表述这种社交形态,都体现了在互联网思维大行其道的语境下,媒介逻辑潜移默化地成为人们日常生活的内在逻辑,以或显性或隐性的持续在场“他律”着人们在社交实践中的“自律”。这种媒介化的社交实践,创造出便捷多样的关系链,助推人们交往“自由意志”想象的实现,也助长着人们与生俱来的分享欲和表演欲,将日常生活演变为“景观堆聚”的实时展演。就像欧文·戈夫曼(Erving Goffman)在《日常生活中的自我呈现》中所表述的那样,当个体处于他人面前时,通常会采用某些技巧展开积极的活动,以便引导和控制他人对自己的印象。[20]实际上,在社交过程中或社交平台上来自他人的“表演”会将个体无时无刻置于社会比较中,[21]从而引发相互攀比、物欲膨胀甚至人格扭曲等问题。还有学者担忧数字时代人际交往的表演性与中介化会蚕食人的主体性。“景观通过支配生产之外的大部分时间来达到对现代人的全面控制。由此,资本对人的统治在空间和时间上都大大扩展了。”[10](22)这一点,日常话语中“拍照一分钟,修图半小时”便是生动的描摹与注脚。对于当下种种自娱自乐、习焉不察的社交景观,居伊·德波在《景观社会》中的见解可谓一语破的:“景观不是影像的聚集,而是以影像为中介的人们之间的社会关系。”在这里,骗人者也被欺骗和蒙蔽。这种联结不但无法取代真正的联结,而且恶化了真正人际关系的纽带。[10](33)

三、关注媒介物质性:青年学生媒介沉迷的原因及破解

综上可见,媒介深深嵌入到青年学子的日常生活,呈现出深度媒介化的生存样态。令人担忧的是,在智媒技术“随时随地连接一切”的神话下,不少大学生并未真正如尼葛洛庞帝所预言的那样,“挣脱了时间、空间的限制和‘原子的束缚,得以遨游更为广阔的世界,接触更广泛的人群,[22]反而深陷“网络之茧”,受困于“媒介沉迷”。结合深度访谈和相关研究来看,高校青年学生媒介沉迷的可能原因主要有以下三个方面。

其一,数字“原住民”的网络惯习。“00后”在校大学生的成长过程与移动互联网在我国的兴起与发展历程几乎重合。相对来说,他们的触网时间更早,绝大多数的受访者都有着10年以上的网龄。与生俱来的移动互联网对于他们来说,是彼得斯所说的基础设施型媒介,是一种隐而不彰的成长环境和存在场域,如鱼在水,浑然不觉,并在其早期社会化过程中发挥着潜移默化的形塑作用。没有“前移动互联网生活”作为反环境的对照,他们的媒介感知必然有别于“数字移民”,不知不觉地形成了日常生活中对网络的惯性依赖。这一点,从对“游戏”一词理解上的代际差异可见一斑:很多“00后”的少年儿童对游戏下意识的理解就是数字化的,这几乎迥异于他们父母在童年时对游戏的认知。[19]

其二,“421”家庭子女的相对脆弱。从调研高校的学工部门和心理辅导中心了解到,当下的在校大学生大多数成长于“421”家庭(即四位老人、一对夫妇和一个孩子),从小备受关注与呵护,鲜少直面挫折,习惯于被安排好一切。相对安逸的成长环境建构了他们较为脆弱的代际特点。初次远离家庭、独立生活后,面对加速的节奏和激烈的竞争,一旦遇到挫折,他们容易表现出低成就和低效能的特点,也更容易陷入茫然失措、无所事事,并转而在虚拟世界里徜徉、沉迷。心理学家艾瑞克·弗洛姆(Erich Fromm)曾指出,在现代工业社会下,“慢性无趣”体现为一种“在无聊和痛苦中来回摆动的状态”,陷入颓废情绪中的个体,在主体无意识中漫无目的前行。[23]可以想象,这种对现实生活的暂时逃避,就像“捉迷藏”,只是按下“暂停键”,周遭的世界仍在日新月异、不舍昼夜。于是,主体很可能会进一步地被边缘化为“过时的人”,陷入“迷茫—逃避—更迷茫—再逃避”的恶性循环。

其三,媒介物质性主导的技术“驯化”。除了上述原因,从媒介物质性的视角来审视智媒时代的人—技关系或许更为关键。媒介物质性关注的重点在于(技术)物所创造的连接与行动问题。[24]麦克卢汉认为,所有媒介都有其独特的语法,并以新的尺度改变人的感知结构。社会受到更加深刻影响的,是人们借以交流的媒介的性质,而不是交流的内容。”在《理解媒介》中,他用大量的论据阐明,媒介是一种“使事情所以然”的动因。[25]德国媒介学者弗里德里希·基特勒(Friedrich Kittler)则简明扼要地指出:“媒介决定了我们的处境。”[26]有学者甚至认为,只有媒介物质性才能使媒介化成为可能。[19]确实,对于互联网的产品设计师而言,可能没有什么比找准“痛点”、提升“黏性”和培养用户心智、养成“路径依赖”更重要。青年大学生在遵循技术逻辑使用媒介的过程中,也难以避免、不知不觉地被技术所“规训”与“宰置”。对此,我们必须加以关注,以更为全面、理性的态度去面对媒介技术。

苏格拉底说,未经反思的生活是不值得过的。问卷调查发现,77.33%的受访者认为如果减少使用手机,将成为更好的自己。成为更好的自己,实质上是对当下生命状态的自省与反思,更是对生命意义的追问和生命价值的追寻。对于青年学生日常生活图景的呈现与深层剖析,目的正在于找寻消解这种“非本真存在”的可能路径。赫勒(Agnes Heller)对日常生活异化开出的药方是探寻个体的个性,使日常成为有意义的生活,成为人的精神家园。[27]我们应着力激发青年学子对生命价值和生命意义的追寻,将其从“媒介沉迷”中唤醒,走出虚拟的赛博空间,走向辽阔的生活世界,从与附近的人和事连接开始,逐步扩大日常生活的场域与圈层,去探索“本真存在”的可能性。

(一)向死而生,激发生命韧性

针对在校大学生相对脆弱的代际特点,需重点引导他们深化对生命的认知,学会与不确定性共存,直面生活中的困难与挫折,重建内驱力,从“佛系青春”“娱乐至死”的失重感中找回重心。在海德格尔(Martin Heidegger)看来,此在(人)是被抛入这个世界的,庸庸碌碌地消散其中,与“常人”杂然共在,是一种非本真的存在。如何才能本真存在?他给出的答案是向死而生。对每个人来说,死亡都是最确定的可能性,它随时随刻可能发生,但究竟何时发生却不能确定。就在死亡这种不可逾越的可能性悬临于此在面前之际,此在对其他此在的一切关联都解除了,它便被充分地指引向它最本真的能在了。[28]换言之,当人们面对生死的時候,才能真正领悟到生命的有限性,才更有可能直面人生及本真的自我。

然而,对此在而言,永远不可能去真正地先行体验自己的死亡,但他人的死亡却具有可经验性,能够让此在获得某种死亡经验。[28](329)《论语·先进》云:“未知生,焉知死。”或许,我们可反其道而行之,以终为始,向死而生,借助影视资源、VR技术等开展沉浸式、体验式的生命教育,引导学生深刻认知、“体验”死亡,用死亡来激活生命,进而勇往直前地去探索本真能在无限的可能性。

(二)丰盈生命,挣脱网络之茧

日常生活的重复性容易让人陷入惯性化生存陷阱。如梭罗所言,我们很容易就糊里糊涂地习惯于一种生活。[29]该如何弱化、消除数字“原住民”对网络的惯性依赖?卡尔·纽波特(Cal Newport)在《数字极简主义:在嘈杂的世界中选择一种专注的生活》中建议:“去除杂草最好的方式是种上麦子。”[30]我们需着力引导、帮助在校大学生打造精彩的线下生活,丰盈生命体验,抢占有限的“生理带宽”,在虚拟与现实的“拉锯战”中抽丝剥茧地重构“路径依赖”。主要可从以下三个方面突破。

其一,实践。问卷调查发现,受访者都不约而同地选择“志同道合的同学朋友、丰富多彩的社团活动和钻研自己的兴趣爱好”作为最有可能令自己放下手机的原因。创设机会与平台,引领大学生在社团活动与社会实践中与室友、同学、校友构建成长共同体;充分利用晚自习等闲暇时间,帮助他们发展兴趣爱好,用热爱击退无聊。其二,阅读。一个人的阅读史,就是他的精神成长史。把沉溺网络的时间变成徜徉书海的时光,去抵达无尽的远方,去遇见有趣的灵魂,从中受到启迪和鼓舞,并自然而然地开始抗拒媒介中提供的“低水平满足”,避免长时间沉溺于不良讯息或游戏之中。[31]其三,旅行。海德格尔说,此在在世界之中存在的空间性显示出去远和定向的性质。去远并非是指相隔距离的远近,而是指“去某物之远而使之近”。此在不断有所去远,从而对如此这般在空间中来照面的存在者有所作为。[28](150-154)旅行可看作是身份转换的去远,是生命以开放包容的姿态,与天地万物间自由地交流,体现着人的有所作为和主观能动性。读万卷书,行万里路。无论实践活动、阅读还是旅行,都能够令人感受生活之生动、世界之旷远及时空之浩瀚,从而遇见更好的自己。

(三)提升媒介素养,破除网络迷思

给我们的生活带来最重大变化的许多东西,都隐蔽在环境之中。[25](17-18)身处电子时代的麦克卢汉就曾断言:“今天,在讯息传播的电子时代,我相信我们的生存,至少是我们的舒适和幸福,要取决于我们是否了解我们的新环境的性质。”[25](318-319)因此,在媒介遍在的智媒时代,针对基于媒介物质性的技术“驯化”,关键在于提升大学生的媒介素养,让他们充分认知媒介,进而与媒介之间建立一种洒脱的关系,成为媒介技术的理性使用者。其实,早在1933年,英国学者利维斯(Frank Raymond Leavis)就预见性地提出了学校教育要引导学生抵制媒介带来的负面影响,媒介素养教育就是一个有效途径。[32]

何谓媒介素养?学界对这一概念的传统界定基本上是聚焦于讯息传播的层面。比如,“媒介素养是指人们接触媒介、获取信息、解读和接受讯息并利用媒介工具传播信息的知识能力和文化素养”[31](2)。概念的落脚点在于知识、能力和素养的三位一体。在智媒语境下,传受关系早已被颠覆,媒介的概念也从讯息层面拓展到生存环境层面,学界对于媒介物质性和技术可供性已有了前所未有的关注与讨论。因此,我们对于媒介素养的认识自然也要与时俱进,在媒介素养教育的顶层设计中,要将人们对于媒介技术环境的认知、情感与行为考虑进去,既要有术,也要有道。简单来说,至少应包括以下几个方面:一是媒介技术逻辑认知;二是媒介技术应用素养;三是信息消费和生产素养;四是网络交往和协作素养。总之,既要关注我们能用媒介做什么,也要对媒介对我们做了什么持续保持警惕。

四、结 语

身处数字革命的场域之中,从媒介物质性与技术可供性的视角考量,可以说媒介化生存是当下人们共同的生存境遇。媒介沉迷不仅在青年学生群体中普遍存在,其它群体也都不同程度地经历着时间被“蒸发”、空间被“侵占”、身心被“捆绑”及社交被“展演”的日常困境。这样的生命样态蕴含着生命“异化”的风险,从本质上来说是一种非本真存在。在列斐伏尔看来,日常生活世界是本真与异化同在、活力与惰性共存的世界。它既充满矛盾,又张力十足,并非无可救药。人类的幸福与希望不能诉诸日常生活之外,而是在日常生活之中。[33]此在并非一般的存在者,它可以对自己的存在有所作为,它是在一种占统治地位的向世界存在的方式中有所作为的。[28](346)何谓有所作为?如何有所作为?马克思主义哲学指出,人区别于动物的特点是人具有主观能动性。因此,有所作为首先应是对人之为人在本质意义上的觉察和认同,对自身在生存论结构上的坐标有一个基本的认知;进而在自身的存在中去充分地发挥自身的主观能动性,去有意识地选择自身存在的可能性,或者让自己不陷入某些可能性,抑或是让自己在某种业已选择的可能性中持续成长。

每个时代的人都有要面对的时代命题。如果只看到媒介技术之所能或者其弊端,我们也就成了尼尔·波兹曼(Neil Postman)笔下的“独眼龙似的先知”。或许,我们应当超越技术乐观主义与技术悲观主义二元对立的藩篱,通过媒介素养教育,让青年学子充分了解媒介的技术逻辑,全面认知媒介的正负影响,从而与媒介之间建立一种“拿得起、放得下”的洒脱关系。就如莎士比亚所说的那样,泰然若素地与我们的时代狭路相逢,[34]共建共享数字文明与美好生活。

参考文献:

[1]李文冰,赵舒悠.视觉转向、时空重构与具身实践:短视频时代的媒介化生存[J].未来传播,2023(1):2-9.

[2][美]约翰·杜海姆.彼得斯.奇云:媒介即存有[M].邓建国,译.上海:复旦大学出版社,2021:5.

[3]习近平.关于青少年和共青团工作论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2017:37-38.

[4]尹树广.后结构·生活世界·国家[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2001:243.

[5]彭兰.视频化生存:移动时代日常生活的媒介化[J].中国编辑,2020(4):34-40+53.

[6]覃川,戚天雷.媒介化生存与大学生成长[M].北京:中国传媒大学出版社,2016:28.

[7]吴飞,洪长晖.现象学视角下媒介与时间关系的批判性重述[J].新闻大学,2022(4):1-13+119.

[8][英]罗素.西方哲学史(上卷)[M].何兆武,李约瑟,译.北京:商务印书馆,1963:231.

[9]李双志.弗洛伊德的躺椅与尼采的天空[M].上海:上海文艺出版社,2021:323.

[10][法]居伊·德波.景观社会[M].王昭风,译.南京:南京大学出版社,2007:31.

[11]吴朝进,张金荣.“危险的休闲”——网络时代青年“摸鱼”现象的社会学解读[J].中国青年研究,2022(5):93-100.

[12][法]亨利·列斐伏尔.空间的生产[M].刘怀玉等,译.北京:商务印书馆,2022:89.

[13]彭兰.媒介化时空重塑的日常生活[J].新闻与写作,2022(6):1.

[14]费孝通.乡土中国[M].北京:人民出版社,2008: 28.

[15][法]列斐伏尔.日常生活批判[M].叶齐茂,倪晓晖,译.北京:社会科学文献出版社,2018:33.

[16]乐曲.大学生“宅人”生活特点与心理特点调查研究——兼与非“宅人”比较[D].华南理工大学,2010.

[17][德]卡尔·马克思.1844 年经济学哲学手稿[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译.北京:人民出版社,2000 :53-59.

[18][丹麦]施蒂格·夏瓦.文化与社会的媒介化[M].上海:复旦大学出版社,2021:32.

[19]胡翼青,陈洁雯.媒介化视角下的少儿游戏:基于媒介物质性的考察[J].南京社会科学,2021(11):113-122.

[20][美]欧文·戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].冯钢,译.北京:北京大学出版社,2022:4.

[21]彭兰·连接与反连接: 互联网法则的摇摆[J].国际新闻界,2019(2): 20-37.

[22][美]尼葛洛庞帝.数字化生存[M].胡泳,范海燕,译.海口:海南出版社,1996:7.

[23][美]乔治·瑞泽尔.古典社会学理论[M].王建国,译.北京:世界图书出版公司, 2014:267-270.

[24]刘海龙.媒介物質性之后[J].新闻与写作,2022(8):1.

[25][加拿大]埃里克.麦克卢汉,弗兰克.秦格龙.麦克卢汉精粹[M].何道宽,译.北京:中国大百科全书出版社,2021:211-319.

[26][德]弗里德里希·基特勒.留声机 电影 打字机[M].邢春丽,译.上海:复旦大学出版社,2017:1.

[27][匈牙利]阿格妮丝·赫勒:日常生活[M].衣俊卿,译.重庆:重庆出版社,1990:9-14.

[28][德]海德格尔.存在与时间[M].陈嘉映,王庆节,译.北京:商务印书馆,2020:347.

[29][美]亨利.戴维.梭罗.瓦尔登湖[M].亦言,译.北京:中国友谊出版公司,2013:282.

[30]Cal,N.(2020).Digital minimalism:Choosing a focused life in a noisy world.London:Penguin Random House UK.

[31]高萍.当代媒介素养十讲[M].北京:中国人民大学出版社,2015:19.

[32]刘世清.智能教育的风险[M].北京:教育科学出版社,2022:87.

[33]刘怀玉.现代性的平庸与神奇:列斐伏尔日常生活批判哲学的文本学解读[M].北京:北京师范大学出版社,2018:39-41.

[34][美]尼尔·波兹曼.技术垄断:文化向技术投降[M].何道宽,译.北京:北京大学出版社,2007:113.

[责任编辑:高辛凡]