诗学与技术:艺术电影与电影工业美学的建构

基金项目:国家社科基金艺术学一般项目“比较视域下新世纪中国现实题材电影研究”(21BC041);中央高校基本科研业务费项目华东师范大学引进人才启动费项目(2020ECNU-HLYT021)。

作者简介:周文姬,女,副教授,博士。

摘 要:在电影工业美学理论下,如何看待电影中的诗学与技术问题日渐受到学界的关注。用电影工业美学理论去分析艺术电影中的诗学与技术问题需要诉诸电影作品的制作问题和叙事建构。文章以近年几部典型的艺术电影为例,指出影片以传统拍摄技术——长镜头为制作骨架和叙事媒介,呈现出技术、形式、内容之间的交叠,从而打破技术与美学之间的边界。艺术电影中的工业美学呈现了电影自身的诗学与技术,这种诗学与技术使得现实世界的存在空间获得了解蔽的可能性,也让现实世界中的个体和空间在回归自身的同时,彰显着艺术电影独特的美学语言。

关键词:电影工业美学;电影四要素;长镜头;技术;诗学

中图分类号:J901文献标识码:A文章编号:2096-8418(2024)01-0112-09

陈旭光在一系列文章中提出了电影工业美学理论及其与当下中国电影之间的关系,他提出从电影工业美学理论出发去重新审视中国电影。具体来说,陈旭光通过文本内容、生产机制、传播接受去探讨电影工业美学的生成,分析了中国当下电影工业美学方面的具体情况。同时,陈旭光回应了学界对电影工业美学理论中的一些困惑,比如有学者认为电影工业美学体系应包含精神维度中的诗性内核(电影所呈现的精神性、情感性、文学性和思想性)。[1]陈旭光以“技术化生存”“产业化生存”“网络化生存”“电影节生存”的分层理论来回应电影工业美学中的电影工业与美学之间的关系。[2]总的来说,电影工业美学尊重电影的艺术性要求、文化品格基准、电影技术上和运作上的工业性要求,彰显理性至上。在电影生产过程中弱化感性的、私人的、自我的体验,取而代之的是理性的、标准化的、协同的、规范化的工作方式,寻求电影的商业性和艺术性之间的统筹协调、张力平衡,追求美学的统一。电影工业美学原则建构还需导演具有 “体制内作者”的身份意识,在统一规范中寻找自己有限的个性。[3]陈旭光的电影工业美学强调了技术、艺术、市场、受众的统一平衡,排除二元对立思维模式,具体到各种范畴的电影来说,又需遵循电影作品自身的生存脉络来制作。因此,一个电影作品的产生不再放到宏大理论中去阐释与阅读,而应有陈旭光提及的中间层的理性务实的研究和向跨学科研究的演进。[4]自然,电影工业美学理论引起了学界的争鸣与探讨。电影工业美学理论强调了在工业/技术与美学或艺术看似二元对立中去建构理论体系,学界呼吁以电影工业美学理论转向的观念去审视和研究电影。对正在走向体系性的电影工业美学理论来说,以此理论去探究电影作品,正在形成一股学术潮流。但针对艺术电影中的电影工业美学思考部分,仍然处于匮乏阶段。针对此现象,文章对近年几部具有典型性和代表性的艺术电影从电影工业美学理论角度展开探讨,梳理艺术电影的美学与技术之间的关系,进而探索艺术电影中的电影工业美学的建构问题。

一、关于电影工业美学的问题

近年的《金刚经》《路边野餐》《春江水暖》《大象席地而坐》《清水里的刀子》《长江图》《冬》《空山异客》《告诉他们,我乘白鹤去了》《家在水草丰茂的地方》《小伟》《隐入尘烟》《我故乡的四种死亡方式》等艺术电影,采用传统拍摄技术,并没有做出如《刺杀小说家》《侍神令》《妖猫传》等那样彰显电影的工业美学语言,在这层面上,《大象席地而坐》(胡波,2018)(简称《象》)《路边野餐》(毕赣,2015)(简称《路》)《小伟》(黄梓,2019)都采用低成本传统制作技术,且在叙事上具有一定的代表性与典型性,笔者以它们为例去探讨艺术电影的工业美学建构问题,去回应电影工业美学中的诗学与技术、形式与内容之间的关系问题。

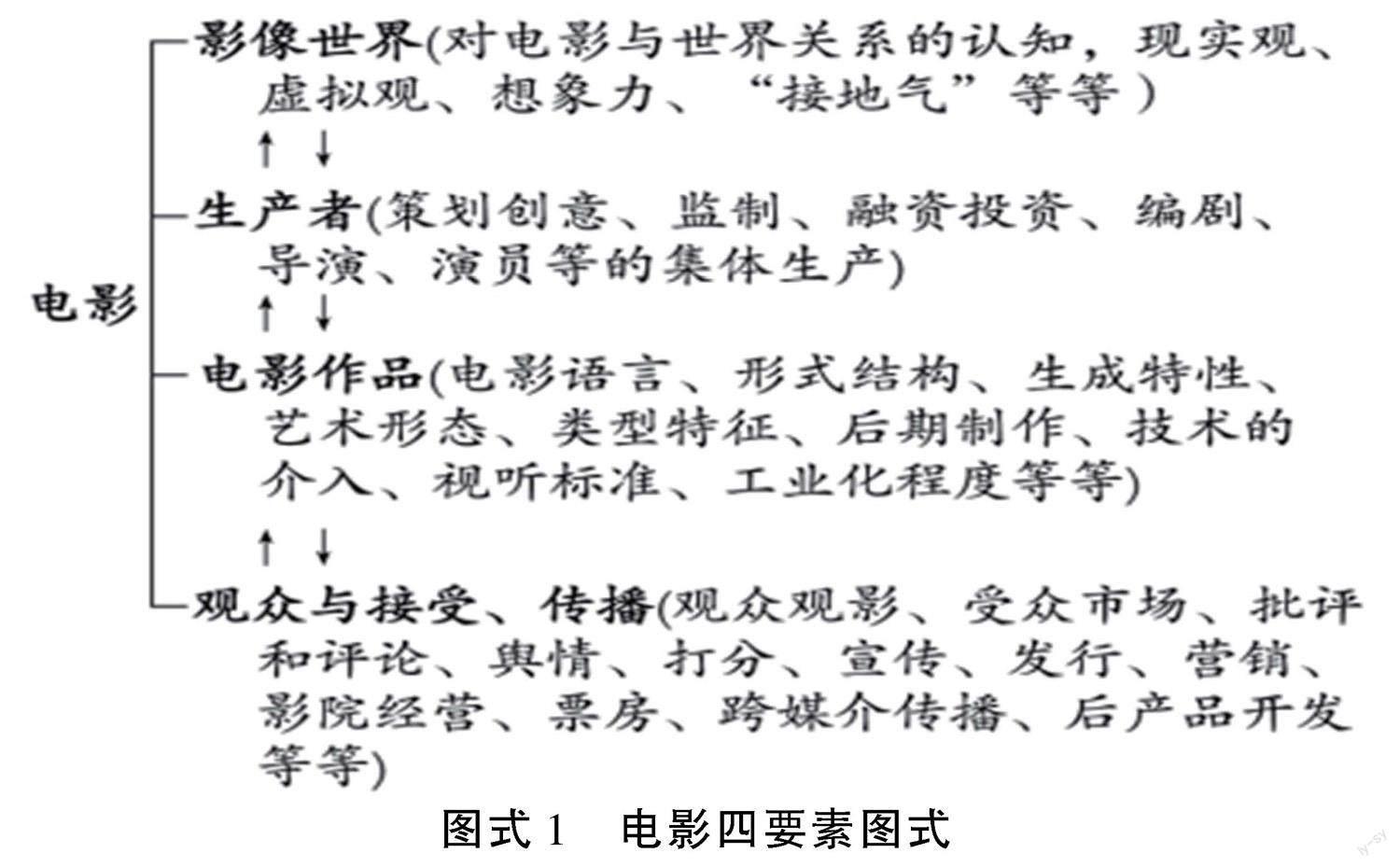

陈旭光建构的电影四要素“影像世界,生产者,电影作品,观众与接受、传播”作为电影工业美学理论场域基地,[5]与国内电影学界偏重于电影文本研究相比,意味着把电影研究扩展到以四要素为基础的电影工业美学中去重新审视电影本体。具体如图式1所示。[5]

陈旭光等认为,在技术与媒介转向中的电影工业美学彰显着理论的普遍适用性,本土的电影工业美学理论呈现了中国特色的精神内涵。[6]即电影工业美学理论包含了技术、媒介、传统与现代、本土与全球的时间空间及技术艺术的维度。电影作品是影像世界,生产者,观众与接受、传播的产物,在美学上不再把电影研究与纯然的电影作品的美学理论挂钩,而应与“电影工业”美学理论相关联。尤其在涉及分层理论中针对类型电影、高概念电影时,以电影工业美学理论去研究此类电影相对于纯然地研究电影作品中的美学语言来说,将获得不同于以往的研究成果。然而,涉及小成本传统技术拍摄的艺术电影,应用于具体作品研究方面仍然匮乏。这类艺术电影在工业制作方面相对高概念电影来得简单,放映空间更多局限在电影节和各种巡回展,研究者更倾向专注于作品自身的艺术性与思想性,忽略其制作过程和其他因素,忽略的后果影响了作品在理论与批评上的发展。

美国当代电影理论家大卫·波德维尔(David Bordwell)认为:“大众电影之中,也有专为娱乐大众而制作、个人色彩强烈的作品……‘艺术电影也同样是一盘生意。”[7]波德维尔认为香港动作电影中的动作美学自成风格,“在明确规范内运用想象力”的“雕琢”“默默改良传统手法、丰富艺术形式、提高观众感受力”[7](25-27)。香港动作片之所以达到诗学高度,在于其以融合中国武术和戏曲表演而形成的肢体动作构成技术艺术合体,这与当代法国哲学家让-吕克·南希(Jean-Luc Nancy)的艺术观一致,南希认为艺术是“实存的艺术技术”(the Teknè of existence)。[8]论及艺术电影,波德维尔专门研究了侯孝贤电影,认为他的独特诗学来自各种限制,限制造就了侯孝贤的个人电影诗学。比如经费限制迫使他采用长焦镜头实景拍摄,于是他在实物长焦镜头中创造诗性空间,以长镜头、非职业演员、日常化叙事、真实性细节等所建构的抒情性现实主义去替代剧情性现实主义,从而形成了侯式诗学语言。侯氏的技艺就是南希所言的艺术技术,这种艺术技术以长镜头和场面调度为实存,类似于南非艺术家威廉姆·肯特里奇(William Kentridge)在制作动画片时用的擦涂、添加和删改技巧,构成电影叙事建构的媒介。又比如王家卫的《重庆森林》采用《低俗小说》《时间密码》等好莱坞电影运用过的“生命网络剧情”,采用“平行对照”“邀请观众寻求其他的联结”的“迷人实验”等,把犯罪片发展成爱情片,以及一种“狡黠的游戏感”,[9]去吸引观众。波德维尔对中国电影的分析呈现了美学语言与受限制的电影制作之间的关系,这种限制与陈旭光的电影四要素有着一定的关联性。四要素犹如电影的紧箍咒,是对电影的各方限制。梳理小成本传统拍摄的艺术电影的美学语言,可以更清晰更深入地思考电影工业美学理论视域下的诗学与技术,从而理清艺术电影中的电影工業美学的建构问题。

二、诗学与技术:以长镜头语言作为制作骨架和叙事媒介

毋庸置疑,近年采用小成本传统拍摄技术的艺术电影同样无法逃离陈旭光之电影四要素的各种限制,然而,这类艺术电影也从限制中发展出自身的美学语言。在“影像世界”(《象》《路》《小伟》以现实主义叙事落实到个体日常或家庭日常中,不再是第六代电影所呈现的批判性现实主义)、“生产者”(注重创投时的故事立意,按照经费选择职业与非职业演员)、“电影作品”(以传统拍摄技术建构电影语言,技术媒介既是形式又是内容)、“观众与接受、传播”(关注故事性、叙事性,走电影节与巡回展演路线)中,三部影片均为低成本拍摄,经费限制滋生了长镜头、选择性实景拍摄、物的回归;注重日常被忽略的角落、物、废弃物、空间;实景虚幻化非现实化;在日常世界的叙事中去建构个体的精神世界;美学语言打破艺术与生活之间的界限。三部影片并非以物建构影像的形式主义,而是以长镜头追踪情境去呈现生活状态和生命表象,再现人物的生命与存在(《象》);以物、诗歌、长镜头为媒介和技术艺术去呈现个体的存在、记忆与情感(《路》);以长镜头、家庭空间为媒介呈现个体的存在和情感(《小伟》)。

《象》在叙事上采用多线并行来缓解近四小时观影的专注疲乏,主角之间的关联类似《重庆森林》,若有若无。每个主角都被设置了命运走向,这些叙事因素不像侯孝贤电影那样以现实主义细节弱化叙事性增强抒情性,而是保持着叙事节奏与故事发展,以此吸引观众猜测故事走向。同时,长镜头中景近景背影跟踪拍摄,采用特写,镜头不做后期调整保持自然状态,呈现低经费镜头的原貌和原生态空间,四个人物处在镜头焦点之中,其他基本处在焦点之外;主角经常被放在画面边缘处,人物正面时常近景背光拍摄以至于正面模糊不清,以示对主体的努力建构(比如韦布第一次出场时在家里用胶带扎防身棍子,女孩在家吃蛋糕场景);在河北井陉县城的生活区、校区、火车站、汽车站等实地拍摄;这些方式显然是来自各种限制之后所做的回应。每一场戏由一个调度复杂的长镜头组成,大部分时间采取自然光,主要被摄对象大部分时间处在背光之下,甚至消融于黑暗。这种采用长镜头中景近景背影跟踪拍摄而非侧面或正面拍摄,自然不同于正面拍摄效果(比如贾樟柯《任逍遥》、毕赣《路》),观众看不到人物情绪,但联系整个故事的场景氛围和人物叙事,背影长镜头只会增加情绪强度,让情绪的饱和度在观众跟随的背影中无处安放与释放。影片很少采用远景长焦拍摄,基本集中在近景中景长镜头背影跟踪拍摄和高频率脸部特写,意味着专注于人物的情绪和情境,伴随原生粗粝镜头,使得特写与长镜头叙事具有日常美学上的情绪原真性。自然光下冬季河北县城城区的灰蒙色调与人物和故事情绪相一致,从而使得整个影片的叙事与情绪互为表里,情绪既是故事又是一种形式。可以认为,长镜头跟踪拍摄和特写的自然拍摄镜头在呈现情绪的同时又消融于情绪中,它既是一种形式,又构成内容,成为本片的技术媒介。当长镜头被情绪所淹没时,这种技术媒介自身又成为一种艺术形式。

同样,《路》以极低成本创造出优秀的艺术作品,在于传统拍摄技术自身就构成了影片的灵魂。用近42分钟长镜头去建构一个荡麦故事是其中的一个技术手法。在陈升乘坐的开往镇远方向的火车上,随着诗句念诵自动嵌入,诗中的夜晚、黑暗、光芒、清香、鸟的眼睛、风连接/穿过三个空间(火车、监狱门口、公路水库边),自动打破了现实与心理之间的界限,随之开始了长达约三分半钟的长镜头。又比如山路中盘旋之场景,独特的长镜头拍摄的支点是缓缓行驶的车,长镜头建构的是当代中国城镇空间对传统山水画的一次文化转化。野人、车祸、监狱生活、妻子、花和尚、母亲、老歪代替了长卷山水的题诗,长卷的徐徐展开由车的运动来完成,把墙上的古典山水长卷转化成在地的底层大众的山水长卷,从而建构了一个关于当代底层诗人陈升的山水长卷。在这幅长卷影像中,题诗上写着陈升的故事、情感和伤痛。长卷是一个独立的空间,封闭又延展着,陈升从妻子的逝去中醒过来,开始了现实与梦幻交叠的荡麦之旅。因此,这里的镜头即叙事自身。另外,从陈升去镇远的转场中,镜头通过火车底部的运动切换到车厢再切换到监狱到盘山公路再到荡麦,可见,盘山公路构成的山水长卷既独立,又从过去、现在中连接着现实与非现实的个体经验,镜头的叙事性由此具有了自身的特定性。

陈升从回忆中醒来,走向一个既现实又非现实的空间——荡麦。荡麦故事始于远景中的陈升走向隧道深处,继而转换到苗族蜡染布上,整个画格由蜡染布面所占据,连续着隧道的声效,镜头慢慢转到实景,开启荡麦的实景拍摄,写实主义拍摄,实现了梦境或前意识潜意识的现实化,造就了镜头即叙事自身。蜡染布与老医生儿子的蜡染布相互呼应,既作为物件,又承载了诗意和叙事。在荡麦故事中,镜头有意无意的晃动让观众意识到摄影机的存在,其中大卫载着陈升的长镜头跟《持摄影机的人》形成对话,在他们离开主道进入支路时,镜头保持跟踪,因为摩托开得太快脱离了摄影机的跟踪,摄影机转换方向,抄近路穿过狭窄小道,在大路与摩托车碰面,有意暴露了摄影机的存在,成为一个与角色竞争的第三个角色。从工业美学角度来说,这个场景是技术媒介从叙事中出位,是一次技术与叙事的争夺。荡麦叙事是影片凯里、荡麦、镇远中的一支,虚实并存,写实长镜头由此走向抽象。当镜头成为一个角色时,无疑,荡麦叙事产生套嵌结构,长镜头中存在着不同的时间和空间,作为传统技术的摄影机长镜头拍摄不但自身成为叙事,而且成为不同时空虚实相生的叙事,这里的长镜头既是一种他者在场的凝视,又是角色的反身性凝视,即,传统技术——长镜头构成叙事的美学特质,又走向抽象的诗性维度。又如,在对凯里的现实刻画中,与荡麦的长镜头一样,超越了时空。陈升的儿子被人砍断手后活埋,陈升找人理论,镜头始于陈升进入打牌室询问砍手事件,这里,红桌子、诗的念诵、漏雨滴落声、玻璃杯建构的意象所形成的意境创造了一个独立空间与过渡空间,陈升从右边穿着浅咖衬衣换成桌子左边的蓝绿色短袖,整个场景以一个长镜头构成,创造了两个不同的时间,两个时间在同一空间中生成。随后,镜头以远景把空间转到外部,继续下一个长镜头的日常和有关情绪的叙事,同样,这里的长镜头自身承载着技术与詩学的双向维度。

与《路》一样,以长镜头自身作为媒介,并且让媒介自身形成形式与内容的载体,这种传统拍摄技术同样在《小伟》中构成内在核心和自身的美学语言。影片以晃动的长镜头开始三口之家从外部移向内部的日常生活和日常空间。客厅中,慕伶在给伟明染发,一鸣在沙发上休息;电视中,慕伶、伟明、小伟正在公路上骑车行驶。慕伶随意瞥了下电视说没什么好看,当伟明回应关掉电视,慕伶放下染发手套时,镜头特写电视,给三口之家打上片名《小伟》。慕伶关掉电视,电视显示屏右上方反射出慕伶给伟明染发,左下方则给出演员表,随后以风铃声从室内空间切换到窗台场景。电视上的《小伟》来自于一鸣父亲去世之前的家庭录像,影片以“小伟”为片名,特写电视上的“小伟”与之呼应,从外部到家庭内部,到电视中的似是而非的小伟再到介于外部内部之间的窗台,从而模糊了故事与现实世界之间的界限。同样在《路》中,片头从山洞转到小卫卫家,一台破旧的老式电视放在一堆旧电线零碎旧物之间,背景是类似山洞的墙壁,屏幕显示时有时无,从陈升的诗歌转到片名《路》,出现与影片同样的片名和出品人,同时以车上长镜头拍摄小镇空间,从而使得整部影片在叙事上构成了套嵌,打破现实与非现实的界限。长镜头在《小伟》中的媒介性在时间上进行梯度压缩,比如在慕伶为一鸣做面条的场景中;长镜头还在同一个镜头中进行多重叙事,从伟明的病房向着周围空间辐射,人物交错,偶发小事和日常小事自然发生着,近8分钟在同一镜头内部完成了时空转换。各种声音在不同情境中穿梭又保持在各自的位置中,作为媒介的长镜头尽管仍以晃动展示着自身作为摄影机的存在,但镜头内部的内容已经挣脱镜头的框制,呈现了各个情境自身的存在,整个长镜头与《路》中的长镜头技术运用相似,在成为媒介的同时,又散发着叙事的诗性。

至此,可以看出,当传统技术长镜头作为媒介既是叙事自身又是一种艺术形式时,由于它自身原本属于工业生产中的技术,意味着电影中的工业美学问题可以从它的技术媒介来分析。这就不难理解以上几部艺术电影以长镜头为技术媒介建构的叙事,呈现了其诗性与技术同时共在的特质。

三、诗学与技术:镜头操作下的物質性材料与抽象性材料

如上所述,在具体分析三部电影中最明显的长镜头语言之后,可以看到每部作品中的长镜头成为叙事自身,是形式与内容的合体。同时,由于长镜头自身既是叙事的方式,又建构了独立空间中的叙事,当三部电影在镜头美学与叙事中从不同视觉和层面形成各自的诗意语言时,无疑,这些长镜头如上所论述,在构成自身叙事的同时,又具有了各自的抽象性。换言之,三部电影的长镜头既是物质性材料又是抽象性材料。比如《路》中的诗、野人、电视机、红桌子、歌曲、磁带、镜头、时钟、梦境作为物质媒介和物质性材料时,由于这些元素是叙事内容中的不可缺少的部分,又在影片叙事过程中形成了自身的象征性和隐喻性空间,所以这些元素同时又是抽象性材料,构成影片技术媒介承载内容和表征符号的灵魂因素。它们成就了影片空间时间的建构、切割、分离,从而打开个体的隐秘世界和情感的幽微,让人、空间、时间回归自身。这些元素通过技术媒介呈现了诗性与叙事性、情感性的维度,招引着观众去闯入镜头世界。

除了长镜头自身获得抽象性维度以外,在其他镜头和物质性材料中,影片同样使得某些物质性材料具有了抽象性特征,成为抽象性材料。比如在《路》中的一个日常镜头中,当老医生说着过去与旧情人的往事时,她的声音落在陈升与病逝妻子过去交往的场景上,显然,老医生的情事诱发了陈升的回忆。这种手法一直在日常写实中发生,通常把陈升与他者交谈的某一句话或某一个细节切换到陈升与妻子的往日情境中;与日常写实相突兀的另一种插叙是陈升的梦境,梦境中的绣花鞋在水中漂荡,这是陈升跟母亲的关系。在片尾当陈升乘火车处于恍惚时,旁边开过来的是时间逆转的另一辆火车,这是由大卫卫画上时间的火车,呼应了凯里小卫卫画的钟表,小卫卫的时钟通过魔幻现实而运动,大卫卫的时间则通过火车跑动成为移动中的时钟。可见,镜头把日常物品、日常空间、旧物、旧人等以相似性、关联性、对应性进行编织,使得空间、人、物、事获得了精神性和诗性的维度,同时又让这些物、事、人、空间在时空中虚实并存,氤氲相生,回应了片头《金刚经》的“不可得”,让精神具有了超越性。

《小伟》在第三段“伟明”中的一幕场景,类似于《路》中以红桌子作为两个时间的穿梭隧道。当伟明跟着哥哥去看祖文时,长镜头跟着伟明,哥哥在画格之外,此时镜头继续朝着前方哥哥方向移动,但成年哥哥被之前搭顺风车的司机牵着的小孩所置换,小孩背着画具与实景中的哥哥背着画具相呼应,可见,司机牵着小孩实则是青年哥哥牵着孩童伟明的场景,由此,一个长镜头包含了两个时间。当伟明爬到山上父母的坟头时,他将梭子叉在坟上的渔网上。梭子是伟明带着一家人到岛上时母亲给他的,从而推出刚才伟明进家门一幕出自他的心象。同样,当伟明从一个车间进入到处废弃船的海岛,他看到一个小孩,小孩引领他去见哥哥,伟明走得气喘吁吁,长镜头随着他的眼光移到前下方,却是一个空景,并无小孩。伟明沿着台阶走向无人村的家乡,长镜头尽头与被枯藤缠绕的无人村舍相交叠,村舍被压成一幅无光影的平面静物画,空中飞舞的白色飞絮与风声在寂静如枯木的村舍间穿梭。这里的无人村已变得抽象超现实,无人村自身就是世间之外的一个与个人内心有关的空间。这幕场景与之前一鸣在苍翠山谷中的情境一样,都是以点入画,渺小如蚁般的人物在寂静村舍中走动,建构了人关于村舍的心理空间。无人村曾是伟明成长的地方,伟明和风声与寂静的村舍构成动与静,此处抽象式镜头呈现了镜头自身以及关于整个影片的喻意与意义。在这些场景中,物质性材料建构的象征与隐喻性符号让这些材料又具有了抽象性的特质,实景在展示日常叙事的同时,又构成了心象叙事。影片的日常生活在父亲生病到病逝的过程中徐徐展开,在与儿子一鸣对自身和父母的日常关系中相互交错和交叠中进行。这就使得日常叙事在整体上成为情感和情绪的一种表征,从而让物质性材料构成的叙事具有了抽象与诗意性,也让物质性材料自然转化成抽象性材料。

至此,沿着陈旭光的电影工业美学理论,把电影放在四元素中去研究,艺术电影在使用传统技法拍摄的过程中,这种传统技法以长镜头操作构成影片制作的媒介,当镜头中的物质性材料走向抽象性的时候,就使得镜头语言具有了自身的美学和艺术性。即,影片由于长镜头作为最主要拍摄手法,并且长镜头语言自身具有了诗学和技术的双重维度,从作品叙事建构来说,这种长镜头制作即是作品的媒介,即通过长镜头建构了影片整体性的叙事和美学语言,而且,物质性材料走向抽象性材料进一步佐证了长镜头语言作为媒介所具有的物质性与精神性的双重维度。由于长镜头成为影片自身的建构性骨架,那些跟随长镜头进程的镜头语言可以被认为是影片制作时的辅助性媒介和表现性媒介。这里,可以再次得出,当以传统拍摄技术形成的叙事媒介让物质性材料走向抽象性材料之时,长镜头和镜头语言是一种形式和媒介;当影片的叙事形成导演的诗学书写时,长镜头语言与辅助性镜头语言的组合又构成了内容,即,技术媒介自身成为技术、内容与形式的综合体。

四、走向诗学:物的转化

三部作品的最大特色当以废旧品、日常材料、被忽視的材料为媒介。《象》整部影片不加修饰,采用自然光以长镜头和特写去捕捉河北县城某个工薪阶层的原生态情境。与《路》和《小伟》不同的是,在每场戏力求一镜到底的情况下,聚焦主角,以画外音作为主要叙事媒介,以此建构空间的丰富性,同时景别上以近景和特写以及背影跟踪的近乎偏执的手法,形成了一种关于自我存在的诗性维度。导演以人物自身作为媒介来展现人物与自己与世界的关系。中景、近景和特写的一贯执行,使得长镜头在形式上具有了诗歌般的复沓感,同时使得人物成为被凝视的客体;在一个近4个小时的镜头跟踪和近乎一贯性的近景特写拍摄下,这种凝视使得人物生存的情绪构成了一种独立的主体。在这里,情绪即主体。在《象》中,人物自身如同废旧品(自己有房子被孩子占据住在阳台的老人、被爱忽略的女孩、被父亲唾弃的儿子),那些被忽视的材料、日常材料(被家庭忽略的老人、少年、青年;在约一分钟背影跟踪的长镜头中,老人牵着狗从近景到中景全景行走在破败的工业老住宅区,周围环境随着近景模糊到中全景变得越来越清晰,废弃的家具、四周布满灰土、地面失修。)呈现着自身的日常状态。整个灰色调性与镜头的偏执感使得这些被忽视的材料具有了某种情绪的特质,这是摄影机的主体性经验。这些被忽视的人与物的存在状态在艺术表现上与贫穷艺术的美学特质产生了关联性。

贫穷艺术由意大利评论家杰玛诺·切兰(Germano Celant)于1967年提出。贫穷艺术并非穷人的艺术,也非以贫穷为主题,而是指以废旧品、日常材料、被忽视的材料作为媒介,比如树枝、金属、玻璃、织布、石头、动物等进行艺术创作,去营造人与物、物与物、物与空间、物质与语境之间的关系。贫穷艺术用再现、观念和编码的语言确立了事物与空间之间的关联和主观理解,且触及整个生活中的“原始”能量的经验,这包含了艺术赋予的自然物质之力如重力电流等,也包含了它与人类特征的基本要素有关的生命力、记忆和情感。[10]贫穷艺术所呈现的这种关乎生命、记忆与情感的经验在这几部影片中都成为叙事的主旋律。比如,《象》呈现了主体情绪的经验;《路》以日常生活、梦境、潜意识前意识漂移、回忆等叙述了陈升与自己、老歪、侄子小卫卫、逝去的妻子和母亲之间的关系,以此呈现中年陈升的生命、记忆和情感。《小伟》以心象、梦境、念想(苍翠山谷中对抛弃鞋子的寻找)、跑步来呈现生命、记忆和情感。这些影片在再现原生物与人的同时,采用诗歌、镜头手法的复沓性运用,给各种画格赋予音乐,加上叙事上的留白与个体自我意识在外部空间(《路》与《小伟》)和内部空间(《象》)中的消融,构成了影像叙事的编码,确立了人与物、物与物、人与空间在现象学上的关系,同时又呈现了物自身的能量。比如,在《路》中,旧电视、旧照片、旧衬衫、接桶、磁带、电风扇、红桌子、玻璃贴膜上的夏日荷花、狗、蜡染布、旧皮箱、长霉的墙壁……。这些物在影片中具有自身的生命质感,经验与超验并存于这些物中,同时又呈现了这些物与人之间的关联。《路》中,老歪来到修车厂骑走摩托车时,镜头转向对右边的挖土车全景聚焦持续拍摄,对比“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”。以老歪骑着摩托而去对应“黄鹤一去不复返”,挖土车兀自工作与“白云千载空悠悠”相对应,把唐诗的高远意境转换成后现代小镇工厂的日常情境,以此对比阅读,长镜头下后现代小镇的日常美学具有了自身的存在维度,即还原小镇底层关于存在性空间的原初底色。

《路》中对物的自然特写形成了叙事与意象,促使物延伸到空间,与空间、语境建立了联系。这些物在独立镜头下形成自身主体叙事的同时,也构成了人生命中的一部分,也是生命的延伸,正如影片中大卫卫载着陈升行驶在公路上,公路往前奔跑,车向着观众驶来,长镜头一直持续着,这让镜头中的视像变得越来越抽象。陈升在此时应景而诗,诚如诗中所传达,物来自物,来自某次回声、褶皱,有人去了会回来,谷底如同摊开手,万物皆然。《小伟》以家庭空间作为物来特写,这种家庭空间在医院、车上、海岛上,甚至在电视中,在电视屏幕和玻璃反射构成的虚景中延伸,这些都是家庭空间的另一种手法,但都在物的物性上去建构日常美学。家庭空间从开片的幽暗转向片尾的明亮,更是呈现了家庭空间的物性。这里的物与《路》的物在语言编码上属于同构。在《象》里则以人物自身作为物性处理,这里并非指的是处于镜头凝视下的人被物化,而是指人具有了类似物质回到自身状态的同时又具有了诗性维度,人即物,物即心。因此,这里的物并不是作为能指的“贫穷艺术”所转换的“贫穷电影”[10](笔者以与贫穷艺术相关的贫穷戏剧置换成贫穷电影。贫穷戏剧概念来自波兰导演耶日·格洛托夫斯基(Jerzy Grotowski),切兰取用贫穷艺术的“贫穷”来自对贫穷戏剧的挪用。贫穷戏剧强调不用化妆、服装、布景、灯光,音乐效果。将所有能免掉的都免掉,除了演员和观众),这里的物并非指物理性的东西或客体对象物,这是以物为媒介去表达人、世界、空间、事的存在和意识。

由于电影的工业美学在受限制与超越限制的过程中不断生成,侯孝贤、王家卫的电影在限制中生成了各自独特的美学风格。对于低成本寻求电影节或巡回展映的艺术电影来说,其所用的材料与美学效应和贫穷艺术中的材料具有某种相似性,并且具有精神性,且离不开本土文化的浸染。比如《象》以寻找大象构成一种精神仪式,而寻找大象意味着在废墟中寻找希望,这与贫穷艺术的精神内涵在某种程度上具有相似性。《路》中陈升的镇远之行是一种仪式,荡麦故事是与过去告别的一种仪式。《小伟》中一家去海岛和无人村进行一种仪式性的告别,这些仪式精神指向个体的生命意识。三部电影以传统长镜头拍摄作为技术媒介,其具体技艺则采取与贫穷艺术同范畴的材料,以长镜头跟踪拍摄,以废旧物、自然物、废弃地、被忽略的人、被忽略的生活状态、被忽略的空间、日常材料等作为具体材料,在材料“物”中寻求精神探索。材料既是内容又是形式。贫穷艺术已发展成当代艺术的典范,但其精神内核、语言、美学和技法面向所有需要回归自身与自性的物、人与空间。意大利贫穷艺术家雅尼斯·库奈里斯(Jannis Kounellis)认为贫穷艺术这种语言的命运是向世界开放,不限于意大利本土。[11]他以麻袋、石頭、铁板、仙人掌、羊毛、咖啡、玉米、石蜡灯、煤块、火车铁轨等为媒介进行创作,在中国长时间考察后采用他眼中的中国物比如瓷片、瓷碗、白酒、茶叶、麻布、军衣等,《演绎中国》系列是他对中国的理解,所呈现的“中国性”是介于文化互动之间的。[12]比如在库氏关于中国的《无题》(2010—2011年)中,各种中国瓷器碎片在铁板上排列,释放出自身能量的同时,又呈现出时间的碎片与永恒和空间的无限与虚空。以此为参照,《路》中以蜡染布作为空境/景进行长镜头拍摄,以物来释放自身,同时传达出与人和空间相关的某种隐秘的超越性世界,蜡染布与中国瓷器碎片处在不同又相同的艺术建构中。同样,《小伟》以电视机屏幕和玻璃窗的反光来探索境中之虚实,以点入画法呈现出一个超越性世界。《象》以在地的原生尘灰色与人物的日常原生状态相融去探索人物的存在维度。在近年的艺术电影中,比如《金刚经》《春江水暖》《清水里的刀子》《长江图》《冬》《空山异客》《告诉他们,我乘白鹤去了》《家在水草丰茂的地方》《隐入尘烟》《我故乡的四种死亡方式》等,都能找到把物质性材料转换成抽象性材料的美学语言。这些以电影节或者以巡回展为生存的艺术电影通过各自独特的镜头与物质性材料,努力书写世界的多维度现实,在各种限制中走向超越,在材料中探索建构人文精神,从而成为现实话语建构中不可替代的影像文本。

五、结 语

至此,文章从陈旭光的电影四要素出发,通过分析具体电影中的传统拍摄技法——长镜头语言与物质性材料,说明这些电影的制作技法既是叙事自身,又是制作的媒介。正是因为这种技术媒介需要把物质性与精神性融合进叙事建构中,这种物质性材料的叙事表征与贫穷艺术中的物质性材料在美学上具有相似性。贫穷艺术采用废旧人造物和自然物,营造材料之间的辩证关系比如“简单直接”“破碎与稳定”“组合与对抗”“戏剧性”等形成物的生活性、物态性、审美性,[12]从而形成关于物的诗意与哲学语言。三部电影的技术媒介中的物质性材料尽管没有用贫穷艺术那样的操作手法去建构物的精神维度,然而,影片采用镜头调度形成各种人、物、空间的多维关系,在镜头再现人、物、空间的过程中,一方面浮现出人物个体的存在维度,另一方面赋予物和空间以精神性和诗性,同时又让物和空间回归自身,物和空间与人之间的关系保持着疏离性和融合性,形成独特的当代中国本土特色的关于物的语义,让物具有了诗学的意义。电影制作需要考虑到观众与成本问题,因此电影中的技术一旦构成制作与叙事的媒介时,这种技术必然是电影工业视域下的技艺。《象》《路》《小伟》在呈现各自地域性美学的同时,展现了不同风格不同视觉的艺术性。这类艺术电影的美学由最基本的镜头语言所组成,这几部作品中的长镜头语言,构成了自身的工业美学;长镜头作为骨架,伴随辅助性和表现性镜头,把物质性材料转换成物质与抽象并存。当长镜头通过物质性材料捕捉现实世界时,呈现出自身的媒介性、技术性和诗学性时,它统一、整合了电影四要素,使得艺术电影在走向成熟的影像语言的同时,也呈现了电影工业美学语言的在地性和当下性。

参考文献:

[1]徐洲赤.电影工业美学的诗性内核及其建构 [J].当代电影,2018(6):112-115.

[2]陈旭光.新时代 新力量 新美学——当下“新力量”导演群体及其“工业美学”建构[J].当代电影,2018(1):30-38.

[3]陈旭光.新时代中国电影的“工业美学”:阐释与建构[J].浙江传媒学院学报,2018(1):18-22.

[4]陈旭光.“电影工业美学”与“中层理论”的观念及方法论——“电影工业美学”的理论资源与方法论阐述之一[J].民族艺术研究,2020(5):6-14.

[5]陈旭光.论“电影工业美学”的现实由来、理论资源与体系建构[J].上海大学学报(社会科学版),2019(1):30-41.

[6]陈旭光,李卉.争鸣与发言:当下电影研究场域里的“电影工业美学”[J].电影新作,2018(4):50-51.

[7][美]大卫·波德维尔.香港电影的秘密[M].何慧玲,译.海口:海南出版社,2003:16.

[8]Jean-Luc,N.(1996).The muses.Stanford:Stanford UP.

[9][美]大卫·波德维尔,汤普森.电影艺术:形式与风格[M].曾伟祯,译.北京:世界图书出版公司北京公司,2008:482-487.

[10]黄笃.意大利“贫穷艺术”和日本“物派”比较研究[D].北京:中央美术学院,2004.

[11][意]库奈里斯,黄笃.穿越时空,穿越记忆——雅尼斯·库奈里斯访谈[J].东方艺术,2011(21):23.

[12]刘悦笛.库奈里斯贫穷艺术的“中国性”呈现[J].美术观察,2012(1):135.

[责任编辑:华晓红]