体位限制下康复机器人训练对脑卒中后肩关节半脱位患者上肢功能的效果

刘换, 韩雪, 宋佳苧, 娄晓乐, 徐磊

蚌埠医科大学第一附属医院康复医学科,安徽蚌埠市 233000

0 引言

脑卒中作为我国最为常见的急、慢性疾病之一,具有高发病率、高死亡率、高致残率的特点[1-2]。肩关节半脱位是脑卒中后常见的并发症[3],对患者上肢功能的恢复及日常生活活动产生不利影响[4-5]。上肢康复机器人是一项基于运动学习理论的新型康复设备,通过强化性、重复性及任务导向性的上肢训练,显著提高神经可塑性,并有助于促进上肢功能的恢复[6],相对于传统康复训练具有明显优势[7]。本研究增加体位限制的设计,防止代偿运动的出现。肌骨超声具有无辐射、便于移动、操作简便等优势,在检测肩关节半脱位方面已被证实具有较高的信度和效度[8-9]。本研究采用肌骨超声评价体位限制下上肢康复机器人训练对脑卒中后肩关节半脱位患者的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2023年3月至12月,蚌埠医科大学第一附属医院康复医学科住院的脑卒中后肩关节半脱位患者60 例,符合中国各类主要脑血管病诊断要点2019 诊断标准[10],经影像学诊断为脑出血或脑梗死;符合《中国康复医学诊疗规范》中肩关节半脱位的诊断标准[11],即肩峰下沉或可触及凹陷,肩胛下角降低,出现翼状肩。

纳入标准:①年龄40~80 岁;②初次发病,病程1~3 个月;③患侧上肢Brunnstrom 分期I~Ⅲ期;④生命体征稳定且意识清醒,无其他神经系统疾病;⑤可独立或在一人辅助下维持坐位;⑥知晓研究全过程,并自愿签署知情同意书。

排除标准:①既往肩袖损伤、肩关节骨折等其他肩部功能障碍病史;②视听力、理解障碍;③并发严重心、肝、肾功能不全及其他运动禁忌证;④疼痛视觉模拟评分> 7分;⑤依从性差,无法配合。

剔除与脱落标准:①未完成评估量表、失联或主动退出试验;②使用其他影响疗效的药物、治疗;③病情加重无法继续配合治疗;④出现严重不良反应;⑤突发其他疾病需转科、转院。

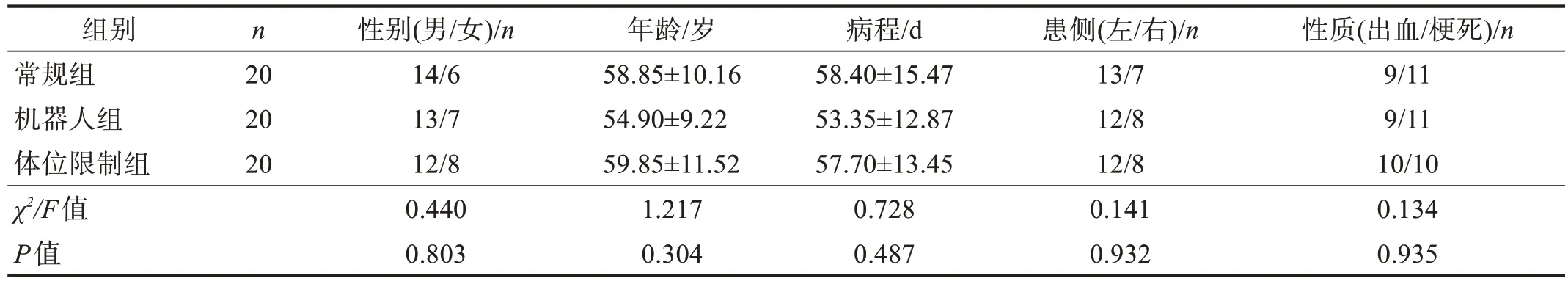

采用随机数字表法将患者分为常规组、机器人组和体位限制组,各20 例。3 组基线资料无显著性差异(P> 0.05)。见表1。

表1 3组基线资料比较Table 1 Comparison of baseline data among three groups

本研究经蚌埠医科大学伦理委员会审批通过(No.伦科批字[2020]第091 号),并在中国临床试验中心注册(No.ChiCTR2100044582)。

1.2 方法

3 组均行常规康复治疗,机器人组增加上肢康复机器人训练,体位限制组在对患者健侧肩关节进行固定下,患侧进行上肢康复机器人训练。

1.2.1 常规康复治疗

包括物理因子治疗、运动治疗和作业治疗,每天1次,每周5 d,共4周。

物理因子治疗包括中频电刺激和红外线治疗。①中频电刺激:采用HL-Y5A-G 型温热中低频治疗仪(武汉市康本龙理疗器械有限公司),患者坐位,暴露冈上肌和三角肌,酒精棉球擦拭,将电极片贴至患侧冈上肌和三角肌肌腹处,每次20 min。②红外线治疗:采用CQG-222A+型特定电磁波谱治疗器(重庆长乐硅酸盐有限责任公司),患者坐位,暴露患侧肩关节,红外线烤灯距离治疗部位30 cm,每次10 min。

运动治疗包括肩关节被动活动、Bobath 上肢支撑训练和肩胛肌群抗阻训练。①肩关节被动活动:治疗师将手置于患者肩胛下角下方和肩峰上方,充分松动肩胛骨后进行肩关节最大范围无痛被动活动,每个方向15次,每次10 min。②Bobath上肢支撑训练:患者坐位,患侧肘关节伸展,腕关节背伸,手掌置于股骨大转子稍外侧,转移身体重心压向患侧,同时避免上肢过度负重,每次10 min。③肩胛肌群抗阻训练:患者坐位,主动或辅助肩关节前屈至90°,治疗师将患者肘关节置于伸展位并与患者掌心相对,嘱患者主动与治疗师进行对抗,每次用力≥ 5 s,每次10 min。

作业治疗包括滚筒训练、磨砂板训练及够物训练。①滚筒训练:患者坐于治疗台前,双手交叉置于滚筒上方,患侧大拇指位于上方,肘关节伸直,利用身体的重心转移来回推动滚筒,每次10 min。②磨砂板训练:患者坐于磨砂板台前方,选用双把手磨具,嘱患者利用健侧上肢带动患侧上肢完成肩肘关节屈伸活动,每次10 min。③够物训练:患者坐于治疗台前,治疗师取不同形状的积木摆放不同的位置,嘱患者在主动或辅助下完成伸手取物,每次10 min。

1.2.2 上肢康复机器人训练

采用EM-BURT02-01A 型Burt 上肢康复训练系统(南京埃斯顿医疗科技有限公司)进行练习,该系统可进行冠状轴、矢状轴和垂直轴3 个方向的训练,包括被动、助力、主动和抗阻4 种康复模式,训练游戏包括拍苍蝇、切水果、飞机大战等。开始训练前,患者坐在特定椅子上,由治疗师将患侧前臂放置在机器末端执行器上方,并用绑带固定。康复模式和训练项目由康复治疗师根据患者上肢功能情况选择,每次20 min,每天1次,每周5 d,共4周。

1.2.3 体位限制下上肢康复机器人训练

在患者进行Burt上肢康复训练系统训练之前,嘱患者坐在特定椅子上,采用绑带对健侧肩关节进行固定,以防止运动过程中患者利用身体的移动协助患肢完成动作。固定完成后进行上肢康复机器人训练,训练模式与机器人组相同。

1.3 评价指标

分别于治疗前和治疗4 周后进行评价,由同一名经专业培训且对患者分组不知情的康复医师完成。

1.3.1 Fugl-Meyer 评 定 量 表 上 肢 部 分(Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremities, FMA-UE)

评估患侧腱反射、肩、肘、腕、手等10 大项内容,共33 小项,总分66 分。评分越高,上肢功能越好[12]。

1.3.2 改良Barthel指数(modified Barthel Index, MBI)

评估进食、洗澡、修饰、更衣等10项内容,总分100分。评分越高,日常生活活动能力越好[13]。

1.3.3 表面肌电图

采用MyoMove-EOW-II 型表面肌电图仪(上海诺诚医疗器械有限公司),患者端坐位,暴露患侧三角肌后束和冈上肌,局部皮肤酒精棉签脱脂,三角肌后束测量电极位于肩胛冈与肱骨三角肌粗隆连线的中点处,冈上肌测量电极位于冈上窝与肱骨大结节连线中点处,两电极片间距2 cm,参考电极贴于尺骨茎突。检测三角肌后束和冈上肌收缩时的平均肌电值(average electromyography, AEMG)和均方根值(root mean square, RMS)。AEMG 和RMS 与肌肉运动水平呈正相关[14]。

1.3.4 肌骨超声

采用M9 型便携式彩色多普勒超声系统(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)进行患侧肩关节肌骨超声检查,探头频率6~13 MHz,患者端坐位,暴露患侧肩关节,腿上放置方型枕,前臂自然放置于方型枕上方,确保没有上抬肩带;探头表面涂抹凝胶,治疗师站在患者侧方,采用握笔法进行测量;当肩峰外侧缘与肱骨大结节上缘在同一画面出现时,冻结图像,使用超声自带标尺测量两者之间的距离,此距离即为肩峰-大结节(the acromion-greater tuberosity, AGT)间距。

1.4 统计学分析

采用SPSS 25.0 进行统计学分析。计量资料符合正态分布,以(±s)表示,组内比较采用配对样本t检验,组间比较采用单因素方差分析,两两比较采用SNK-q检验。计数资料以频数表示,组间比较采用χ2检验。显著性水平α= 0.05。

2 结果

所有患者均完成治疗,无脱落。

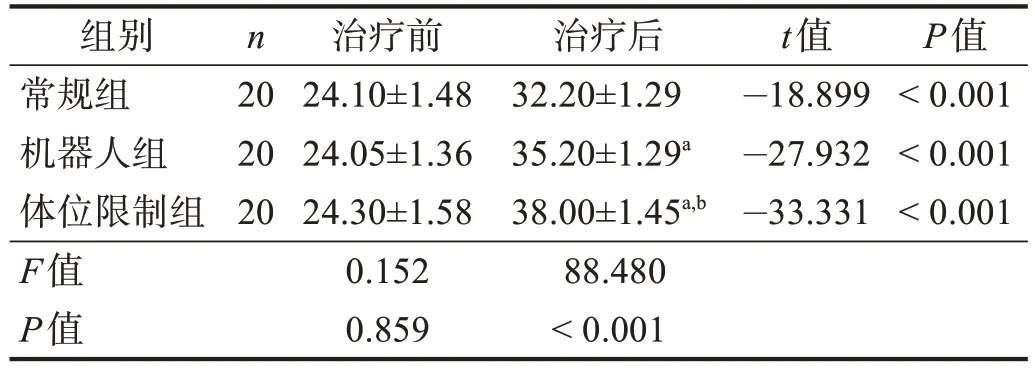

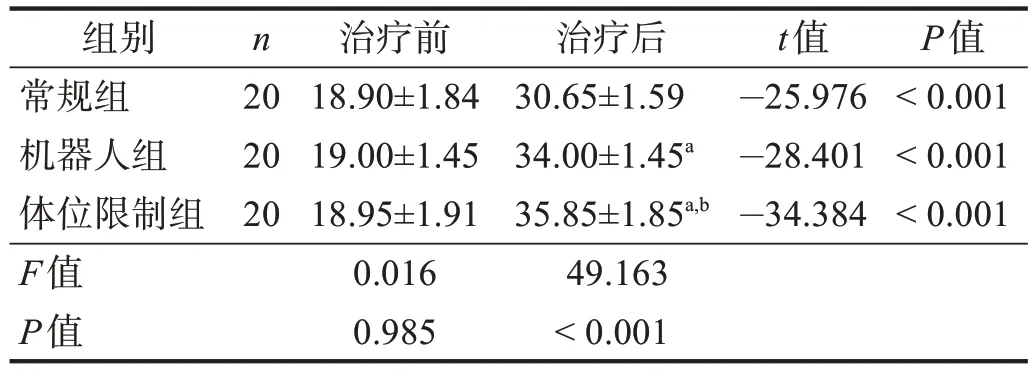

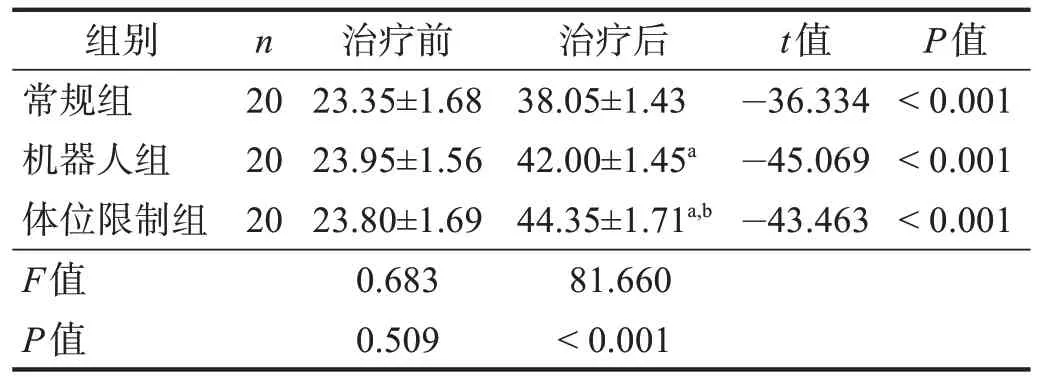

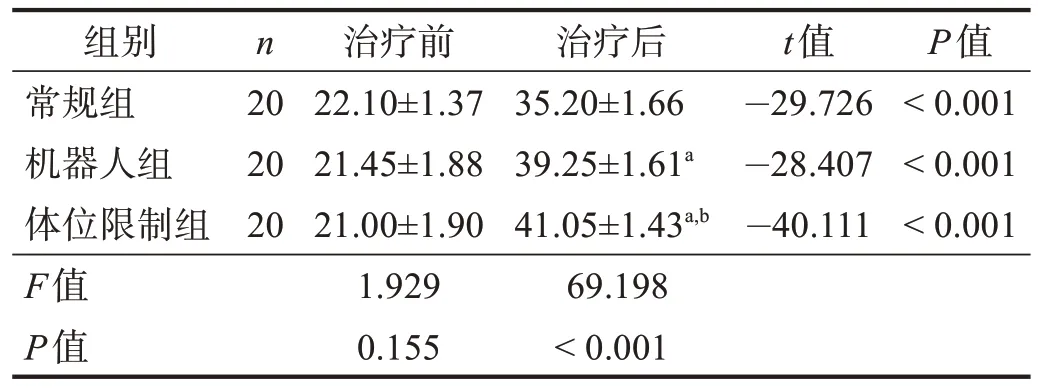

治疗前,3组FMA-UE评分、MBI评分、AEMG、RMS和AGT 间距均无显著性差异(P> 0.05);治疗后,3 组FMA-UE 评分、MBI 评分、AEMG、RMS 和AGT间距均显著改善(P< 0.001);两两比较,体位限制组优于机器人组和常规组(P< 0.05),机器人组优于常规组(P< 0.05)。见表2~表8。

表2 3组治疗前后FMA-UE评分比较Table 2 Comparison of FMA-UE score among three groups pre and post treatment

表3 3组治疗前后MBI评分比较Table 3 Comparison of MBI score among three groups pre and post treatment

表4 3组治疗前后三角肌后束AEMG比较Table 4 Comparison of AEMG of posterior deltoid muscles pre and post treatment 单位:μV

表5 3组治疗前后三角肌后束RMS比较Table 5 Comparison of RMS of posterior deltoid muscles pre and post treatment 单位:μV

表7 3组治疗前后冈上肌RMS比较Table 7 Comparison of RMS of supraspinatus muscles pre and post treatment 单位:μV

注: a.与常规组比较,P < 0.05;b.与机器人组比较,P <0.05。

3 讨论

肩关节半脱位是脑卒中偏瘫患者常见的康复问题之一,常发生于软瘫期和痉挛初期[15-16]。其发病机制尚不明确,有研究认为由于中枢神经受损,脑卒中患者患侧肢体失去神经支配,躯干姿势出现异常,肩周肌群肌力下降和张力失衡,使肱骨头在关节盂下滑,逐渐脱离正常的关节腔[17-19];肩周相关肌发生痉挛、挛缩也可使其稳定性下降;此外,偏瘫患者患侧上肢护理不当,使其受自身重力牵拉以及不正确的体位摆放均可造成肩关节半脱位的加重[20-22]。

因此,加强肩关节周围的肌群活动,维持肩胛骨的正确姿势,恢复肩关节的正常解剖结构等是改善脑卒中后肩关节半脱位的关键。目前针对肩关节半脱位的传统康复治疗包括辅助器具支持疗法、软组织贴扎、物理疗法等[23-25],虽可暂时缓解症状,但费用高、趣味性低,患者易产生抵制心理,远期效果暂不明确。

随着脑可塑性理论的提出,上肢康复机器人逐渐应用于脑卒中患者的临床康复训练中。根据神经可塑性的原理,在中枢神经系统损伤后,感觉和运动功能的恢复可通过对肢体的运动训练来实现[26-27]。上肢康复机器人通过应用生物反馈系统,实时监测患者的运动参数,调整患者的运动轨迹,提供精确的力量和运动控制[28-30],通过高强度、重复性和任务导向性训练,可增强脑损伤后与运动学习功能恢复相关的神经可塑性,产生新的大脑连接,从而促进大脑重塑和运动功能恢复[31-33]。与传统康复训练相比,采用上肢康复机器人训练不能完全消除代偿运动[34]。为减少患者不必要的活动,促使患者进行有效运动,本研究采用绑带对患者的健侧肩关节进行固定以提升训练效果。

本研究显示,体位限制下上肢康复机器人训练可以有效改善患者的上肢功能和脱位状态,提高其日常生活能力,增强肩周肌肉收缩水平。上肢康复机器人提供的任务导向训练可通过多种运动方式进行肩关节前屈、后伸等多角度训练,可提高冈上肌、三角肌等肩周肌群的肌力,使肩关节更具协调性和灵活性,从而增加肩关节的稳定性;在体位限制下可增加患者对患肢的使用,提高训练效率。上肢康复机器人可通过操纵杆提供阻力或助力,让患者实现主动、助力或被动运动,纠正患者肩胛骨的错误姿势,通过正确的运动模式达到改善患者功能的目的。孙丽等[35]的研究显示,上肢康复机器人训练可以改善脑卒中后肩关节半脱位患者的临床疗效,机器人训练加强了对肩胛骨伸缩和肩关节屈伸的控制,能够缓解或预防挛缩的发生,为进一步增加患肢的使用提供条件。上肢康复机器人提供了丰富的游戏模式,在体位限制下进行训练可增加患者的专注度,患者沉浸在虚拟场景式训练中,可以有效减轻患者对疼痛的感知,提升患者治疗的依从性和趣味性。张海燕等[36]的研究表明,相较于常规治疗,机器人组在提高运动单位的激活方面表现更佳,其原因可能为上肢康复机器人训练能够更好地提供视觉反馈、激发患者的兴趣,使患者更积极主动地参与训练。

本研究存在一定的局限性,未对病例进行细化分组,未能进行远期随访,下一步研究将对患者病程、年龄等进行分层分组,定期对患者进行随访,以期为脑卒中后肩关节半脱位患者康复治疗方案的选择提供借鉴。

4 结论

体位限制下上肢康复机器人训练有助于进一步改善脑卒中后肩关节半脱位患者的上肢功能和脱位状态,提高日常生活能力,增强肩周肌肉收缩水平,具有一定的临床推广价值。

利益冲突声明:所有作者声明不存在利益冲突。