1990年以来我国县域人口的变动趋势与发展挑战

盛丹阳 段成荣 吕利丹 毕忠鹏 闵欣伟

县域是我国国土空间的基础行政单元。根据中国县域统计年鉴,截至2020年底,我国共有县级行政区域2 844个,其中市辖区973个、县1 312个、县级市388个、自治县117个。以县、县级市和自治县为代表的典型县域地区,占我国国土面积80%以上,地区生产总值达48.6万亿,占全国生产总值47.8%。党的十九大确立乡村振兴战略以来,县域的发展和治理受到高度重视。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五规划和二○三五年远景目标的建议》《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》以及2023年中央一号文件中都提到要“以县域为基本单元推进城乡融合发展”“加强基本公共服务的县域统筹”“加快推进以县城为重要载体的城镇化建设”等战略要求。党的二十大报告更是在推进中国式现代化的使命任务下,明确指出推进以人为核心的新型城镇化,推进以县城为重要载体的城镇化建设。这些都充分展现出县域在乡村振兴、城乡融合和新型城镇化等国家战略中的重要地位。

人口是社会经济发展的重要支撑,人口的均衡发展是县域长期发展的必要基础,也是影响县域未来发展的重要因素之一。然而,近年来县域人口缩减、人口快速老龄化和人口流失等问题已开始显现。已有研究指出,2010—2020年,我国县域常住人口规模及其在全国人口中的占比双双下降(叶欠等,2021),三分之一以上的县域已出现人口收缩(邓沛勇,刘毅华,2018)。县域人口外流规模不断扩大(但俊,阴劼,2017),县域人口空心化、老人儿童留守问题也日益严重(陈涛,陈池波,2017;王良健等,2017;肖悦等,2020)。实际上,20世纪90年代以来,我国人口内在增长率就已由正转负,人口负增长惯性已开始累积;同时,我国人口流动性迅速提高,不断重塑我国各区域人口布局。县域人口现状既是当前县域发展情况的反映,也是长期人口变动积累的结果。现有研究对县域人口的了解仍然相对薄弱,多数研究聚焦某个时间点或某些特定区域的县域人口发展。我国县域人口的总体状况和发展趋势依然底数不清、现状不明,关于人口变动为县域发展所带来影响的思考和讨论更是近乎阙如。在城乡融合、乡村振兴的宏大背景下,在人口负增长和人口流动性普遍增强的现实情境下,我国县域人口规模和结构发生了怎样的变动?存在怎样的区域差异?这些变动会为县域的发展带来哪些机遇和挑战?这些问题亟须得到回答。

鉴于此,本文尝试利用全国人口普查和全国抽样调查数据,考察在人口负增长趋势下,县域人口发展的特征和变动趋势,揭示不同区域县域人口发展模式差异,分析县域人口变动可能带来的突出问题和挑战。本研究将不仅有助于学术领域获得关于县域人口现状及发展趋势的清晰认识,而且将有助于加深对各区域县域人口发展规律的理解,为县域人口高质量发展相关政策的调整和制定提供参考依据。

一、概念界定与数据来源

(一)概念界定

我国“县域”这一概念有广义和狭义之分。从广义来看,县域指我国所有县级行政区域,包括市辖区,是一个全覆盖的概念;从狭义来看,县域包括县、自治县、民族县、县级市、旗和自治旗等,不含市辖区(1)魏后凯,2022.县域经济有四大新增长点|专家解读2022中央一号文件.南方农村报, 2月24日。。本文的县域指狭义县域,即除市辖区外的县、自治县、民族县、县级市、旗、自治旗等未撤县设区的县级单位。选择狭义县域定义的原因有二:其一,现实中,县域通常与市区相对,是具有较强乡村属性的现实区域,是工业和农业的节点,是城乡融合发展的关键支撑,具有很强的特殊性;其二,政策上,我国对地级市的市辖区与县域的经济独立性和政策规定存在明显区别,狭义上的县域是我国乡村振兴、新型城镇化和城乡融合发展的前沿阵地和相关政策的基本实施单位,关注狭义县域的人口发展,可以为县域的未来发展与政策战略走向提供直接的参考依据。

(二)数据来源

本文主要数据来源于1990年、2000年、2010年和2020年中国人口普查分县资料以及2015年全国1%抽样调查资料。全国人口普查数据是目前我国县域人口数据中最具权威性的数据,中国人口普查分县资料提供了我国各县域人口规模、年龄结构、城镇人口占比、少数民族人口占比等详细统计条目,为了解我国当前县域人口规模和结构、分析较长时期各县级地区的人口发展趋势和规律提供了可靠的基础。同时,本文将利用相应各年份的微观数据材料对县域教育、就业和少数民族人口城镇化等特征进行深入挖掘。需要说明的是,由于我国县级行政区划多次调整,历次普查年份的县域数量和名称对应有所不同。在纵向比较时,本文根据2020年县级以上行政区划进行调整,历年县域调整的参考依据来自国家统计局历年公布的统计用行政区划代码和民政部历年公布的各县级行政区划变化调整情况。

二、我国县域常住人口发展的整体趋势

(一)县域常住人口规模持续下降,大中型县域数量减少

2020年底,我国约51.5%的人口居住在县域地区,对应规模为7.25亿人,相比1990年、2000年和2010年,当前县域人口规模和比重均处于最低(见表1)。回顾以往,1990年我国县域常住人口曾高达9.44亿人,占全国总人口比重的81.4%,是我国人口主要的生活场域。但随着我国人口自然增长率下降,沿海城市发展及劳动力需求增加导致人口大规模流出,以及大量撤县设区的行政区划调整,我国县域常住人口进入持续负增长阶段,且人口规模加速缩减。1990—2000年、2000—2010年和2010—2020年我国县域常住人口规模分别减少了0.28亿、0.84亿和1.07亿人,人口平均增长速度分别为-0.3%、-1.0%和-1.4%。相应地,县域人口在全国总人口中的比重也出现持续下降,从1990年的81.4%下降至2020年的51.5%,处于较低水平。

表1 1990—2020我国县域常住人口规模、城乡分布与个数

1990年以来,我国县域小型化趋势不断增强,人口规模20万人及以上的县域数量持续减少,不足20万人的小型县域数量波动提高。1990—2020年,我国常住人口规模为50万人~100万人(不含)和100万人及以上的县域分别减少了154个和64个,这些县域中由于撤县设区或撤并退出县域名单的占绝大多数(128个),也有90个县域是由于人口规模缩减到50万人以下;50万人及以上的县域数量也持续减少,1990—2010年其数量减少的原因主要是撤县设区和人口增长,但2010—2020年这类县域的减少则主要是由于人口缩减导致的人口规模级别下调;我国常住人口不足20万人的县域数量波动增加,1990—2010年这类县域减少主要由于区划合并和人口增长,而2010—2020年这类县域区划变动非常有限,主要受人口规模为20万人~50万人(不含)的县域人口缩减影响,在其他各类县域数量都减少时,实现了逆转增加。总体来看,人口规模为20万人及以上但不到100万人的县域仍在我国占据主导地位,但我国人口规模为50万人及以上和50万人以下县域的数量占比、人口占比都发生了逆转,人口整体缩减成为县域小型化的主要因素。

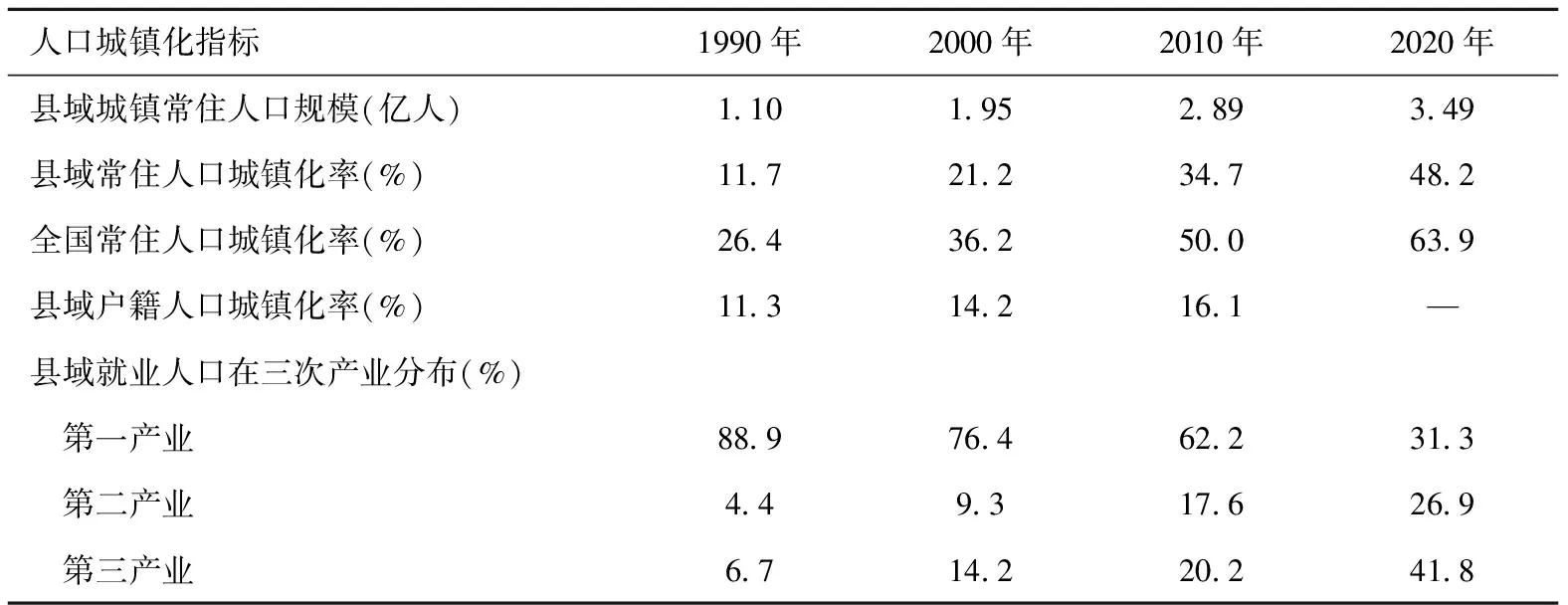

(二)县域人口城镇化水平大幅提高,非农就业比例快速上升

1990年以来,我国城镇化进入快速发展阶段,县域城镇人口规模、比例和非农就业比例都有较快提升(见表2)。从规模上看,县域城镇人口总量由1990年的1.10亿人迅猛增至2020年的3.49亿人,平均每年增加796.67万人,30年间,人口年均增长率达到3.84%,略低于我国平均水平(5.62%)。以历次人口普查为节点,1990—2000年、2000—2010年、2010—2020年我国县域城镇常住人口规模年均增长850万人、946万人和596万人,城镇人口增量与县域人口总量同步缩减。

表2 1990—2020我国县域人口城镇化状况和变动

我国县域常住人口城镇化水平已由城镇化初级阶段进入城镇化加速增长的中级阶段,整体仍略低于同期全国城镇化水平。1990—2020年,我国县域城镇化率增长了36.5个百分点,年均递增约1.2个百分点,城镇化率增幅和增速与全国水平基本一致。但我国县域户籍人口城镇化率始终低于县域常住人口城镇化率,且两者之间的差距从1990年的0.4个百分点不断扩大到2010年的18.6个百分点,农业转移人口在县域城镇落户的比例有限是造成这一差距的主要原因。尽管相关部门2020年未提供有关数据,但短期内这一差距很难完全消弭。在保留农业转移人口原来农村户籍财产权益的基础上,进一步增强其真正落户城市的意愿,可能仍是未来城乡融合发展的关键。

在县域城镇化快速发展的过程中,县域非农就业比例迅速提高。1990—2020年,县域人口在第一产业就业比例从88.9%持续下降至31.3%,下降了57.6个百分点,首次低于第二、三产业就业人口占比。但即便是在2020年,县域劳动力在第一产业就业的占比仍高于全国平均水平(23.6%),第三产业占比也仍低于全国平均水平(48.2%)。从行业内部构成上来看,县域人口更多聚集于批发零售和住宿餐饮等服务类产业,其次是制造业、运输业、建筑业以及电热燃水生产供应等能源产业,职业地位整体偏低,就业结构仍待改善。

(三)县域人口净流出规模迅速增加,八成以上县域呈现人口净流出

在全国人口城镇化快速发展的过程中,我国跨县域流动人口不断增加。其特征是,跨县流入人口稳步增长,流出人口规模迅速扩大,县域人口净流出规模不断提高(见图1)。20世纪90年代至21世纪初,随着农业制度改革全面推行、乡镇企业快速发展以及城市国有企业改革的推进,县域流出人口和流入人口稳步提升。2000年,我国县域流入人口为1 805万人,流出人口为5 414万人,县域人口净流出约为3 609万人,69%的县域出现人口净流出。21世纪以来,东部沿海等地区经济迅速发展、就业机会增加,县域人口跨县、跨区域转移更加活跃。2010年,我国县域流入人口规模提高到8 239万人,流出人口规模急剧增长到1.76亿人,人口净流出规模达到9 361万人,81%的县域呈现人口净流出状态。2000—2010年间,县域流入人口和流出人口的年均增速分别达到15.1%和11.8%。

图1 1990—2020我国县域人口流入、流出和净流动规模

2010—2015年,全国流动人口增速进入调整期,县域流入人口规模出现回落,年均增速降至1.8%,县域净流出人口继续增加,总量超过1亿人。2020年,县域人口流入规模继续回落,县域人口流出的活跃性仍在增强,净流出人口总规模已经超过1.5亿人,超过县域人口总量的减少规模。我国跨县流出人口以跨省流动、乡—城流动为主,县域之间人口流动十分有限。由此可见,人口外流对县域人口缩减的影响不可忽视。

(四)县域劳动年龄人口不断缩减,老龄化程度持续提升

在人口自然转变和城镇化过程中,我国县域人口结构发生了明显变化。1990年以来,我国县域劳动年龄人口规模持续缩减,相应的占比在2010年后止升趋降(见表3)。以15~64岁为劳动年龄人口的国际通用口径计算,我国县域劳动年龄人口从1990年的6.21亿人持续下降至2020年的4.72亿人,减少了1.49亿人。县域劳动年龄人口规模缩减速度不断加快。1990—2000年县域劳动年龄人口年均增长率为-0.13%,2000—2010年降至-0.21%,2010—2020年更进一步降低到-2.40%。由于全国人口增速减缓和人口结构惯性的作用,我国县域劳动年龄人口比重的下降滞后于人口规模的负增长。县域劳动年龄人口占比在1990—2010年持续增长,并于2010年达到72.1%的峰值,随后下降至2020年的65.1%。

表3 1990—2020年县域人口年龄构成和抚养比

在生育转变和县域劳动力人口缩减的共同影响下,我国县域65岁及以上的老年人口规模和占比持续提升。1990年我国县域老年人口规模仅有0.53亿;2020年县域老人口已经达到1.08亿,增长了103.7%。老年人口占县域总人口的比重也由1990年的5.6%持续提升至2020年的14.9%,提升了9.3个百分点,其比重和比重增幅均高于全国平均水平。在年龄结构变化的影响下,县域老年人口抚养比从1990年的8.5%持续上升到2020年的22.9%,对县域人口总抚养比提升的贡献度迅速提高。

(五)县域人力资源禀赋迅速提高,受教育结构仍待优化

尽管劳动年龄人口不断缩减,但县域人口教育普及状况不断改善,高等教育人才规模比重明显提高。如表4所示,6岁及以上的县域人口中未上过学的人口规模、比重明显下降。1990年,我国县域未上过学的人口多达2.12亿人,占县域总人口的22.5%;2020年,我国县域未上过学的人口规模已快速降低到0.28亿人,所占比例降至5.0%。与1990年相比,未上过学的人口减少了86.8%,所占比重降低了17.5%,扫盲工作取得了重大进展。此外,我国县域高等教育人口规模占比明显提高。2020年县域拥有高等教育(大专及以上)人口规模达6 001万人,占比为8.9%。与1990年相比,受过高等教育的县域人口规模扩大了近10倍,占比提升了8.3个百分点,为县域发展提供了更多高质量人才。

表4 我国6周岁及以上县域人口受教育程度及平均受教育年限

然而,教育程度为小学和初中的人口仍是县域人口的主体,县域整体受教育结构仍有待优化。即便在2020年,县域人口中受教育程度为高中及以上的仍仅有22.4%,远低于初中占比(40.4%),也低于小学占比(32.2%)。此外,县域人口受教育年限仍低于全国平均(9.5年),且与全国之间的差距由1990的0.4波动扩大到2020的0.9。这些现象意味着教育资源不足和县域人才外流等问题依然存在。

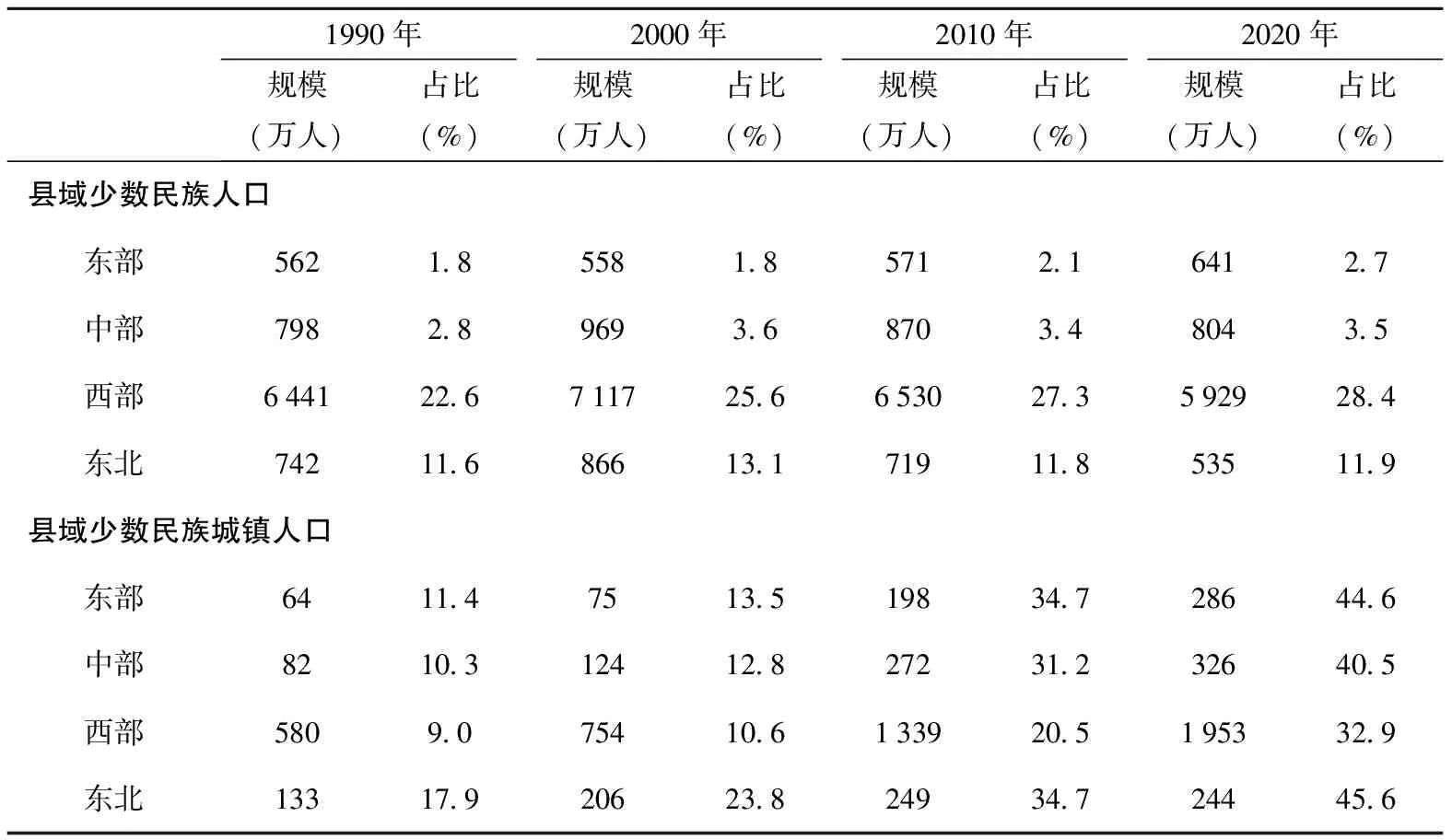

(六)县域少数民族人口增长较快,近七成仍居于县域农村地区

县域是我国少数民族人口的主要聚居地。如表5所示,20世纪末,我国近八成少数民族人口都居住在县域。1990—2000年,县域少数民族人口规模保持较快增长,在全国少数民族人口中的占比一度达到79.5%;但2000年后,县域少数民族人口的规模、比重持续下降,截至2020年,我国县域少数民族人口规模降至7 909万人,占全国少数民族人口的比重仅为63.0%。

表5 我国县域少数民族人口规模、比重与城镇化率

结合上文对县域人口的分析可知,我国县域少数民族人口规模波动增长,在县域总人口中的占比持续提高。1990—2000年,县域少数民族人口增长迅速,人口规模由7 135万人增长到8 364万人,年均人口增长率达到1.58%,增速超过全国平均水平(1.43%)。县域少数民族人口在全部少数民族人口中的占比也由78.2%提升至79.5%。2000—2010年,县域少数民族人口出现小幅下降,人口规模减少了41万人,但在县域总人口中的占比仍提高了2.2个百分点。2010—2020年,县域总人口继续下降,县域少数民族人口规模的降幅也进一步加大,从8 323万人下降到7 909万人,人口年均增长率约为-0.5%,低于我国县域平均水平,占县域总人口的比重反而增加了约0.9个百分点。总的来看,县域少数民族人口在全国少数民族人口中的主体地位有一定削弱,但少数民族人口在县域人口中的地位仍有提高。

县域少数民族人口城镇化水平迅速提升。1990—2000年我国县域少数民族人口城镇化水平年均递增仅0.2个百分点,2000—2010年年均递增1.1个百分点,2010—2020年年均递增0.7个百分点。1990—2020年,县域少数民族城镇人口年均增加83.5万人,人口年均增长率达到4.1%,已超过县域城镇人口增长的平均水平(4.9%)。然而,县域少数民族人口城镇化水平仍然偏低。截至2020年,县域少数民族人口城镇化率仅有35.5%,约2 808万少数民族人口仍生活在县域农村地区。

三、县域人口发展趋势的区域差异

我国城镇化的跨越式发展和各种资源向大中城市集中,造成了我国各个区域发展的巨大差距。要想全面把握县域人口发展的地区差异,必须对不同区域县域人口的发展情况有更具体的了解。为了使结果更清晰和直观,本文主要根据国家统计局提出的东、中、西和东北四大经济区域,对各区域县域人口发展情况进行深入的刻画(2)具体划分方法:东部县域包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南的所有县域;中部县域包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南的所有县域;西部县域包括四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西和内蒙古的所有县域;东北县域包括辽宁、吉林和黑龙江的所有县域。。

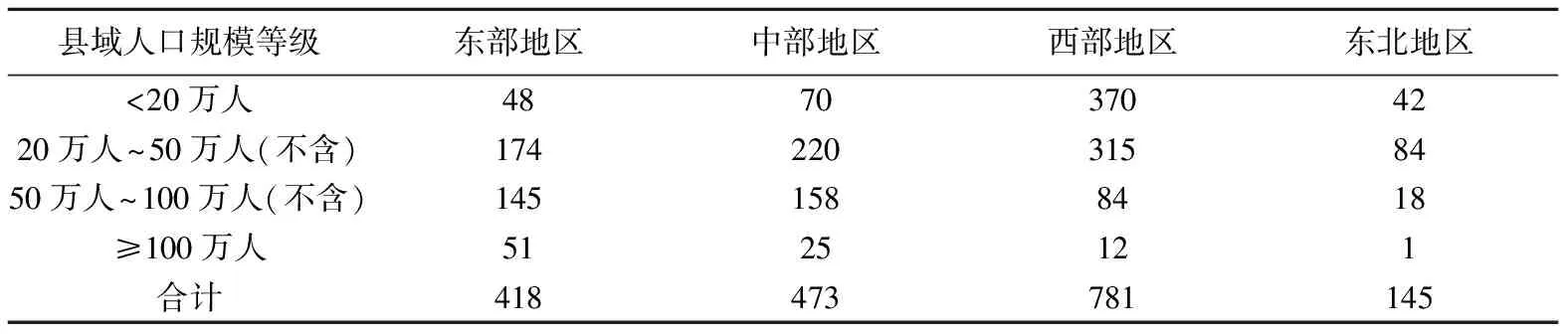

(一)四大区域县域数量普遍减少,各区域县域平均人口规模差异大

1990年以来,我国四大区域县域数量、人口规模普遍下降(见表6)。我国东部县域人口规模最大,1990—2020年其人口规模从3.12亿人持续下降至2.41亿人,在全国县域人口中的占比维持在三分之一左右,且有小幅提升。东部县域总人口负增长主要受撤县设区的影响,30年间东部县域数量共减少了129个,其中50%以上为超过100万人的县域,一半左右的东部县域仍保持人口低速增长。中部地区县域人口规模、占比仅次于东部,1990—2020年其人口规模由2.83亿人持续降至2.31亿人,占全国县域人口比重提升了约2个百分点,县域数量减少了68个,同时80%以上的现存县域已出现人口负增长。西部县域人口规模下降幅度略大于中部地区,从1990年的2.85亿人逐步下降到2020年的2.09亿人,占全国县域人口比重下降了约1.3个百分点,也有大量现存县域出现人口负增长。东北地区县域情况相对特殊,人口规模以2000年为节点先增后降,在2000—2010年和2010—2020年分别减少了0.05亿人和0.16亿人,在全国县域人口占比也从2010年的7.3%下降到了2020年的6.2%。

表6 我国各地区县域人口规模及其在全国县域人口中的占比

如表7所示,四大区域县域人口级别存在较大差距。2020年数据显示,相比其他区域,东部地区县域人口规模更大,常住人口规模100万人及以上的县域明显多于其他三个区域,不足20万人的县域则比中部和西部少,县域平均人口规模可达到57.7万人;中部地区常住人口100万人及以上的县域数量仅次于东部,人口不足20万人的小县域较少,县域平均人口规模达48.8万人;西部地区县域总个数最多,但80%以上都是人口不足50万人的县域,人口50万人及以上的县域较少,县域平均人口规模仅为26.8万人;东北县域中,人口不足50万人的县域约占86.9%,50万人及以上的县域数量仅有19个,县域平均人口规模为31.0万人。

表7 2020年我国四大区域不同人口等级县域数量 单位:个

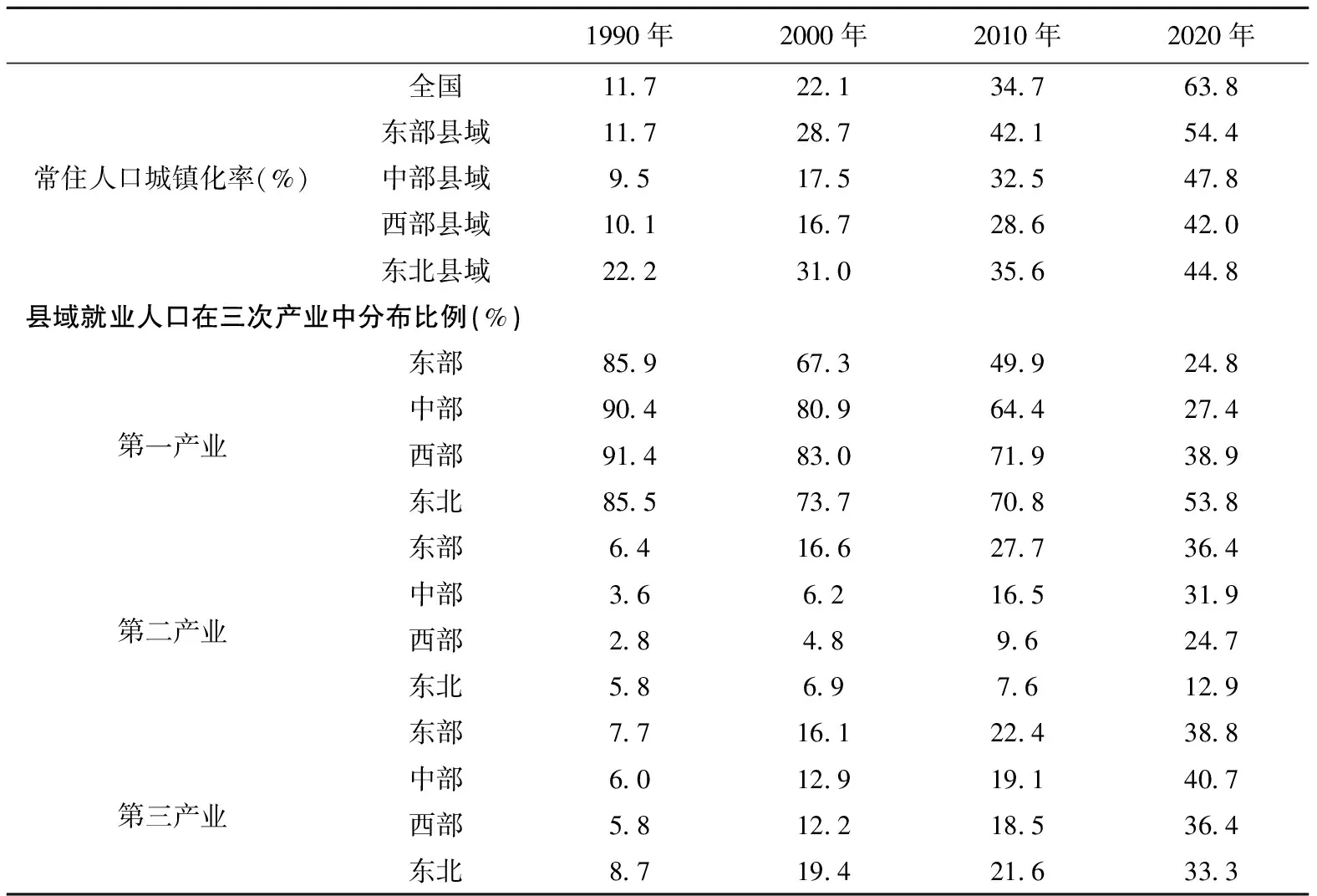

(二)各区域人口城镇化水平趋同,东北、西部非农就业比例偏低

由于各区域城镇化发展的基础不同,我国各区域县域城镇化水平呈现出东部和东北高、中部次之、西部偏低的特征,但2000年以来地区间县域城镇化水平差距逐渐消弭(见表8)。1990年以来,东部地区城市得到优先发展,吸引了大量农民工,城镇常住人口增长了1.17亿人,城镇化率由11.7%提高到了54.4%,增长了42.7个百分点,远远超过其他地区。东北县域的人口城镇化水平也曾领跑全国,但21世纪以来,随着东北社会经济发展衰落,大量县域人口外迁,城镇化水平发展速度趋缓,逐渐被东部地区反超。2020年东北县域的城镇化水平达到44.8%,与1990年相比提高了22.6个百分点。中部与西部地区县域人口城镇化水平起点较低,但城镇人口规模和比重增长迅速。1990—2020年,中部、西部县域城镇人口分别增加了0.84亿人和0.59亿人,城镇化率也分别增加38.3个百分点和31.9个百分点,城镇化水平已与东北县域基本趋同,略低于东部县域。

表8 全国和各地区县域人口城镇化率和就业结构

在人口城镇化的影响下,各区域县域人口第一产业就业的比例均下降。1990—2020年,东部地区县域除1990年外在第一产业就业的人口比例在几个区域中最低,下降了61.1个百分点,年均递减约2个百分点,同时第二、三产业的就业比例均有较快提升;中部地区县域农业就业比例也有明显下降,30年间下降了63个百分点,且第二、三产业就业比例均有较快提升,分别年均递增约0.9个百分点和1.2个百分点。与东部、中部相比,2020年西部、东北县域人口在第一产业就业比例仍偏高,分别达到38.9%和53.8%,且在第二、三产业就业比例增长幅度相对有限。1990—2010年两个区域县域人口第二、三产业就业比例上升缓慢,2010—2020年才有明显提升,但提升速度仍偏慢。这一现象与西部和东北地区的耕地保护、生态保护建设有关,也反映出西部和东北县域经济发展、产业结构转型相对滞后。

(三)各区域县域普遍呈现人口净流出,中西部县域人口净流出加剧

如表9所示,2000年以来,四大区域县域已普遍出现人口净流出。各地区县域跨县流出人口不断增加,流入人口规模除中部县域外以2010年为节点先增后减,净流出规模不断扩大。四个区域中,中部县域人口净流出现象出现更早,除2010年外在四个区域中人口净流出规模最大、增长最快。1990—2020年,中部县域流出人口规模持续增加,流入人口规模以2010年为节点先增后减,2020年中部县域人口净流出规模达到5 998万人,与1990年相比增加了约21.2倍,流出规模远超过其他区域;2020年西部县域净流出人口规模仅次于中部,1990—2020年跨县流出人口规模增长了24.9倍,流入人口规模仅增长了约3.7倍,2020年时人口净流出规模达到5 734万人;东部地区县域人口净流出规模相对较小,1990—2010年东部县域人口流入和流出规模同步提高,县域流出人口规模提升速度约为县域流入人口增加速度的1.8倍,2010—2020年东部县域流入人口和流出人口规模均下降,人口净流出规模达到 2 240万人;东北县域流出人口在1990—2020年间增长了约40.1倍,流入人口规模仅增加了约3.1倍。从流动参与情况来看,2020年东北县域户籍人口中跨县流出人口的占比已经达到28.2%,高于中部(24.7%)和西部(27.3%),也远远高于东部县域(13.3%)(3)根据2020年人口普查微观数据计算得到,目的是体现户籍人口跨县流出强度及地区差异。。

表9 1990—2020年四大区域县域人口流入、流出和净流动规模

(四)各区域县域劳动年龄人口普遍减少,各区域老龄化程度普遍提高

与总体趋势相似,我国四大区域的劳动年龄人口规模持续下降、劳动年龄人口比重以2010年为节点先增后减。从规模上来看,1990—2010年,四大区域县域劳动年龄人口规模下降相对有限,东部、中部县域劳动年龄人口整体仅分别减182万人、338万人,西部县域劳动年龄人口减少1 920万人,东北劳动年龄人口整体增加408万人。各个区域劳动年龄人口占比均有提高,东部、中部、西部和东北部县域劳动年龄人口比重分别提高了7.7个百分点、6个百分点、4.6个百分点和10个百分点。但在2010年以后,随着我国人口数量红利逐步消失和大量人口向大中城市聚集,各区域县域劳动年龄人口规模、比重都开始急剧下降。其中,东部县域劳动年龄人口规模缩减最多,减少了4 530万人,比重下降了7.8个百分点,中部、西部地区次之,劳动年龄人口规模分别减少了3 486万人和3 243万人,比重下降了7.4个百分点和5.4个百分点,达到历史新低。东北县域情况相对特殊,虽然其劳动年龄人口规模、比重均有明显减少,但由于0~14岁人口规模和比重迅速下降,劳动年龄人口比重仍维持在71.4%的较高水平(见表10)。

表10 1990—2020我国四大区域县域人口年龄构成和抚养比变动

如表10所示,在劳动年龄人口减少的影响下,四大区域县域的人口老龄化程度和老年抚养比同步提升。1990—2020年,我国东部、中部、西部和东北县域65岁及以上老年人口年均增长率分别达到2.0%、2.6%、2.4%和3.2%,远超过其他年龄人口增长水平;1990—2010年,四大区域老年人口比重稳步提升,东部、中部、西部和东北县域老年人口比重分别年均递增约0.16个百分点、0.15个百分点、0.19个百分点和0.19个百分点;2010—2020年,四大区域老年人口占比加速提升,东部、中部、西部、东北县域老年人口占比年均增幅分别达到0.56个百分点、0.65个百分点、0.52个百分点和0.89个百分点。在老龄化快速发展的影响下,2020年东北县域老年抚养比已达24.2%,东、中、西部老年抚养比均超过21%。

从总抚养比来看,2020年东、中、西部县域人口总抚养比均已突破50%,走出人口数量红利期,劳动年龄人口的养老、抚幼负担明显加重。与其他区域相比,东北县域的总抚养比相对较低,但这种情况仅因受到少儿抚养比下降影响,长期来看,东北县域的人口可持续发展可能会受到更为严重的影响。

(五)各区域县域人口受教育状况差异缩小,西部县域人口受教育情况明显改善

随着义务教育全面普及,四大区域县域未上过学的人口规模、比重普遍大幅降低。如表11所示,1990—2020年,东部、中部、西部和东北县域6岁及以上未上过学的人口规模和占比均减少,在各区域县域总人口中的占比下降幅度分别达到16.0%、17.9% 、19.7%和12.4%。从区域差异来看,东北县域人口中未上过学的人口比重最低,且在2020年已降至2.4%,中部和东部县域均在4%左右,西部县域未上过学的人口比重达到7.1%。

表11 四大区域6周岁及以上县域人口受教育程度及平均受教育年限

东、西、中部县域高等教育人口规模、比重迅速增加。2020年,东部县域拥有的高等教育(大专及以上)人口规模达到2 183万人,与1990相比增加了12.8倍,占比提升了9.2个百分点;西部高等教育人口规模为1 661万人,与1990年相比增加了10.2倍,占比提升了8.1个百分点。中部县域高等教育程度的人口也从1990年的188万人持续增长到2020的1 794万人,增加了约8.5倍,占比提升了7.7个百分点。相比之下,东北县域高等教育人口增长较慢,30年间高等教育人口规模仅增长8.3倍,占比提高7.4个百分点。东北地区素来重视教育,高等教育比例增长速度反而趋缓,可能与人才大量外流密切相关。

各区域县域人口平均受教育年限持续增加,区域差异日渐消弭。随着义务教育的全面普及和均衡发展,中部和西部县域的人口平均受教育年限在1990—2000年迅速提高,随后开始稳定发展,东北、东部县域人口平均受教育年限保持稳步上升,年均递增0.1年左右。2020年,东部和东北县域的人口平均受教育年限已趋于一致,中部、西部县域受教育年限也都达到8年以上,区域间平均教育年限差异明显缩小。

(六)各区域少数民族人口占比提高,大量少数民族人口聚居西部农村

受县域人口缩减和人口流动性增强影响,各区域的县域少数民族人口规模波动明显(见表12)。四大区域中,东部地区县域少数民族人口规模先于1990—2000年间出现了小幅下降,随后由2000年的558万人持续增加至2020年的641万人,增加了83万人,在区域总人口中的比重提高了0.9个百分点。与东部地区相反,中部县域少数民族人口以2000年为节点先增后减,整体增长了6万人,占所在区域县域人口比重由2.8%波动提升至3.5%。西部县域少数民族人口在30年间波动减少了512万人,但在西部县域人口总体缩减的影响下,少数民族人口的比重仍提高了5.8个百分点。东北的县域少数民族人口在30年间减少了207万人,在区域县域人口中的比重先增后降,2020年稳定在11.9%左右。

表12 四个区域的县域少数民族人口规模和少数民族人口城镇化水平

2000年以来,各区域县域少数民族常住人口城镇化水平迅速提高,但仍有明显的区域差异。东北、东部地区少数民族常住人口城镇化率最高分别达到45.6%和44.6%,这些区域的县域少数民族人口城镇化水平和增速远超其他区域,东北县域的少数民族人口城镇化率还超过了该区域县域平均水平;中部县域的少数民族人口城镇化水平也达到40%以上,年均递增约1.4个百分点,少数民族人口城镇化率仍整体低于所在区域县域城镇化水平;西部县域的少数民族人口城镇化水平起点较低、提升相对缓慢,2020年其少数民族城镇化水平仍仅有32.9%,处于城镇化初级阶段(通常以30%为标准)。西部县域的少数民族人口规模庞大,根据相关普查数据推算,2020年仍有3 976万少数民族人口生活在西部县域的农村地区,达到县域少数民族人口的一半以上,占全国少数民族人口总数的近三分之一。

四、人口负增长时代县域人口发展中的机遇和挑战

(一)机遇

1.常住人口城镇化水平迅速提高

人口城镇化是城乡融合的必由之路。伴随我国各区域县域常住人口城镇化水平迅速提升,县域的人口集聚能力大幅提高,为县域发展带来诸多机遇。经济上,人口城镇化带动了县域人口集聚和非农就业比例提高,激发了农村剩余劳动力潜力,加速了县域城乡间的生产要素和资源流动,推动了县域产业结构转型和形成经济新业态。治理上,伴随越来越多的乡村人口进入县城居住,县城对乡镇的辐射带动作用和城乡统筹发展的能力将不断增强。乡村振兴和县域城镇化进程相辅相成,将促进新型工农城乡关系的构建,有助于城乡融合工作取得新进展。生态上,县域具有较大的空间格局发展优势,人口城镇化将有利于县域进一步合理规划生产空间、生活空间和生态空间,从而促进人口城镇化和土地城镇化共同发展。

2.各区域间县域人口高质量发展

2000年以来,我国各区域县域人口城镇化水平、受教育年限差距逐步消弭,推动了各地区人口城乡融合和共同现代化,为推动各地区县域的协同发展创造了机遇。具体而言,人口城镇化提高将推动地区内和区域之间人力资源的灵活配置,提高发展滞后县域的经济效率,减少产业结构和就业结构的偏差;人力资源禀赋提高为县域技术创新、产业升级和经济发展提供了重要基础,尤其对于相关基础相对薄弱的中西部地区而言,人口质量提升和人才的增加将对改善社会经济发展滞后的情况提供极强的助力;在我国各区域县域分布大量少数民族人口、人口大规模流动的背景下,人口城镇化和教育水平的提高也将增强区域内部和区域之间乡城人口、民族人口的良性互动,有利于促进县域人口在语言、文化、社会和心理等方面的交流与融合,增进相互理解,有力地推动城乡融合和民族互嵌,共同实现中国式现代化。

(二)挑战

1.县域劳动力人口规模、比重双降,就业结构仍待优化

县域劳动力人口减少直接导致劳动力供给减少,企业用工不足,生产规模和经济效益难以提升,降低县域吸引投资的水平。同时,在当前县域就业人口的行业分布中第一产业仍占比较高,非农就业人口在制造业和运输业高度聚集,不利于提高劳动力的专业技术能力,也不利于县域高新技术产业和新兴产业的发展,一定程度上阻碍了县域产业和经济结构的转型进程。

2.县域人口老化趋势增强,养老需求多样化

2020年,县域地区60岁及以上老年人口已占全国老人总量的65%以上。由于劳动力大量外流和城镇化发展,县域将长期处于空巢老人、流动老人、留守老人共存的状态,面临多样化的养老需求。与此同时,在我国县域老人中,80岁及以上高龄老年人口规模和占比不断攀升,1990年、2000年、2010年和2020年我国县域人口高龄化率分别达到7.9%、9.5%、11.8%和13.6%。当前,我国县域地区,尤其是县域所辖的广大乡村地区基础设施建设仍然不完善,乡镇养老院集中供养能力有限。如何有效保障基本养老公共服务县域统筹,同时分类落实差异化的政策以满足不同需求,无疑是重大挑战。

3.县域人口大量外流,留守群体多元化

人口流失直接影响县域人口增长。随着生育率转变完成,我国县域人口自然增长率已经下降到较低水平,人口流失加剧将直接导致人口空心化加剧,影响县域人口结构和质量。人口迁移流动具有高度的年龄、受教育程度选择性,劳动力人口的外流将加剧县域人口老龄化程度,人才的流失将导致县域高中及高等教育人才数量及占比增速下降,年轻子女或年轻父母的外出将催生更多空巢家庭和留守群体。现如今,我国县域留守儿童、留守老人、留守妇女群体规模日益庞大,其社会影响也愈加难以忽视。

4.少数民族人口增长较快,县域民族工作亟须加强

在全国县域总人口规模缩小的背景下,县域少数民族人口的规模仍在波动增加,东、中、西部的县域少数民族人口占比均有所提高,城镇化速度也正在加快。以往,我国民族工作的中心一直在城市,在县域少数民族流动人口大幅增长的情况下,如何有序开展县域民族工作需要进一步重视。同时,县域少数民族人口发展状况存在区域差异,东部县域少数民族人口城镇化已经达到了较高水平,东北和中部县域次之,西部县域少数民族人口城镇化水平依然较低。如何合理引导不同区域县域少数民族人口发展,因地制宜地做好县域民族工作,有待进一步研究。

五、对策建议

郡县治则天下安,县域强则中国强。在我国推动城乡融合、乡村振兴的大背景下,县域人口的高质量发展是一个亟须更细致、深入研究的重要课题。本文从人口普查数据出发,将县域人口作为一个新的重要的人口群体进行了基础性分析,并对其面临的机遇和挑战进行了探讨。结合我国县域人口发展面临的挑战,本文认为应从四个方面入手,充分挖掘县域人口潜力,以应对未来挑战。

其一,遵循县域人口发展规律,有效推动县域城乡融合。随着我国城镇化高速发展和人口流动性增强,人口向城市群、都市圈和大城市集聚的趋势会长期保持,我国县域人口外流、劳动年龄人口规模和比重减少的情况短期内无法避免。县域应立足自身的人口发展规律和趋势,做好统筹平衡。努力提高县域公共服务水平,实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖,增强县域人口吸引力,保持适度的人口规模。结合各区域县域发展实际,东部县域的人口规模更大,要利用好周边大中城市发展优势,着重推动农业转移人口全面融入县城;中部、西部和东北部县域人口规模较小,要加快补齐民生短板,促进县域内人口和公共资源适当集中,提高农业、农村现代化水平,加快城乡融合发展。

其二,优化县域产业结构,重视三产融合发展。我国县域仍有大量劳动人口从事农业生产,非农就业人口在制造业和运输业高度聚集。为了实现县域发展和农民收入持续增长,应进一步提高非农就业比例。县域政府要利用好自身资源、区位和政策优势,大力发展优势产业,积极招商引资,加速第二、三产业发展和县域产业结构转型。由于各县禀赋不同,也要重视第一、二、三产业的融合,保护小农利益,完善产业布局,延伸产业链条,形成完整的产业闭环,保障县域经济增长和县域居民增收,促进农业现代化发展。

其三,完善县域基本养老服务,强化养老服务多样化供给。在我国县域人口加速老龄化、养老需求多样化的形势下,县域要加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,推动基本养老公共服务向常住人口全覆盖转变。注重拓宽、打通养老服务需求上升渠道,了解县域老年人口的现实养老需求,加强基本公共服务的地区统筹。构建适老化社会服务支撑体系,推动基础设施建设与适老化改造的有效衔接,完善县、乡、村多层级的老人和社会工作服务。此外,分类识别老人养老需求的区域和群体差异,因地制宜、分类施策配套提供多层次、多类型的基本养老公共服务。

其四,关注县域少数民族人口发展,加快完善县域民族工作。在县域少数民族人口规模和比重迅速增长的背景下,在县域做好少数民族人口服务管理以及构建相互嵌入的社会结构和社区环境,可能是未来县域民族工作的重中之重。作为少数民族传统聚居区的西部县域,应关注如何调动农村少数民族人口的流动积极性,在城镇区域为少数民族人口提供更好的生活和生产环境,提高县域城镇的民族工作服务水平,充分激发少数民族人口的发展潜力;县域少数民族人口比重和城镇化水平较高的东部、中部县域,则应该着重考虑如何促进民族间交流、交往、交融,实现市民化工作和民族工作的有机融合。