从清院本《亲蚕图》谈清代亲蚕礼

九君

清代統治者虽为游牧民族出身,但十分重视农业发展,恢复祭祀先蚕的亲蚕礼即为表现之一。

祭祀先蚕之礼由来已久。据《周礼》记载,每年帝后分别祭祀先农与先蚕,以为百姓耕织的表率。历朝历代,宫中后妃于季春之月祭拜先蚕,躬行蚕桑之事成为专属于女性的最高级别的礼仪活动。相传黄帝正妃嫘祖创制蚕织,衣被天下,被后世奉为桑蚕之神,即先蚕。

明清易代,政权更迭,在动荡的社会背景下,桑蚕生产遭到严重破坏,统治者无暇顾及传统的祭祀先蚕制度。直到清乾隆初年,经过近一百年的休养生息和民族文化融合,政权稳定,社会经济发展,乾隆皇帝开始着眼于恢复祭祀先蚕的古制。乾隆七年(1742年),他命大学士鄂尔泰等商定亲蚕典礼,在北京西苑(今北海公园)东北隅重建先蚕坛。乾隆九年(1744年),先蚕坛建成,皇后富察氏(史称孝贤纯皇后)率妃嫔、福晋、命妇诣坛,主持亲蚕大典,这一礼制正式恢复。

《亲蚕图》的绘制与收藏

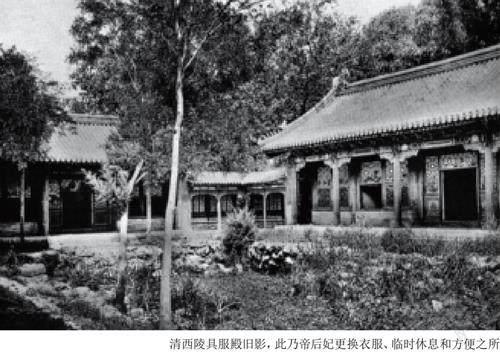

乾隆十三年(1748年)三月十一日,皇后富察氏因病崩逝,年仅37岁,乾隆皇帝哀恸不已,先后以多种方式悼念亡妻。据《造办处各作成做活计清档》所记,四月初四,他令宫廷画师金昆主持绘制《亲蚕图》,先起稿。次年七月十七日,金昆将完成的画稿第一卷“诣坛”、第二卷“祭坛”、第三卷“采桑”、第四卷“献茧”上呈御览。由以上记载可知,《亲蚕图》大约成稿于乾隆十四年(1749年)至十五年(1750年)间,图绘成后收藏于先蚕坛具服殿,该殿亦被称为茧馆。

乾隆十六年(1951年)六月,乾隆皇帝来到先蚕坛,重拾卷轴,看到画面鲜艳如昔,而皇后却早已离去,睹物思人,悲不自胜,在卷末题《先皇后亲蚕图成,命弆藏蚕馆,并志以诗》一首云:

农桑并重以身先,创举崇祠荐吉蠲。

秋叶哀蝉惊一旦,春风浴茧罢三年。

宛看盆手成新卷,益觉椎心忆旧弦。

柘馆萧条液池上,分明过眼阅云烟。

其后附有跋语:

先蚕坛兆于西苑,乾隆九年孝贤皇后肇称懿典,嗣此岁尝举行。鞠衣将事,钩筐具仪,命图以志之,藏于茧馆。辛未长夏载一展阅,念缥素犹新而音徽久闷,不胜怆然,爰题是作。御笔。

跋文指出,此图绘制的是孝贤纯皇后在乾隆九年第一次举行亲蚕礼的盛况。孝贤纯皇后辞世后,亲蚕礼已三年未曾举行,即“春风浴茧罢三年”。“宛看盆手成新卷,益觉椎心忆旧弦”则诉说着而今再立新后,典礼重行,回想记忆中的发妻,更令人痛彻心扉。

宫廷女眷仪典

清代亲蚕典礼通常在每年季春三月吉巳日(皇后于每年季春三月之巳日躬亲蚕桑之事,其日卜须吉,故称“吉巳”)举行,仪式繁缛,在一般情况下,主祭者为皇后。然而,在初行亲蚕礼之后,乾隆十一年(1746年)春,因孝贤纯皇后身怀有孕,不能亲祭。乾隆皇帝认为,如今已举行皇后亲蚕典礼,“若遇不行亲祭之年,自应遣妃内一人,恭代致祭西陵氏之神,以昭诚敬为是”,由此确立了亲蚕礼是独属于皇后与宫妃的女性仪典。

从乾隆十四年起,因孝贤纯皇后去世,亲蚕礼就此罢停三年,不用女眷,而派出内务府大臣行祭。乾隆十五年,册立新皇后那拉氏,因来年春有南巡之典,礼部议奏皇后不行亲祭,遣妃行礼。乾隆皇帝则以皇后那拉氏未曾举行过亲蚕典礼为由,命在皇后亲蚕之后的年份再由妃子代行。

皇后那拉氏的第一次亲蚕礼,因种种原因,推迟到乾隆十九年(1754年)才举行。乾隆三十一年(1766年)祭先蚕之神,《清高宗实录》仍记载为“遣妃恭代行礼”。乾隆三十一年皇后那拉氏亡故,此后终乾隆皇帝一生未再继立皇后,不过亲蚕礼仍如期举行,由宫妃主祭,只有乾隆四十二年(1777年)因皇太后大丧而改由怡亲王福晋行礼。如此看来,在乾隆朝中后期,亲蚕大典主要还是由宫廷女眷负责。

在整个亲蚕礼仪程中,皇后要出席三场仪式:祭先蚕之神、行躬桑礼、行献茧缫丝礼。陪祀的有妃嫔二位,公主、福晋、宗室夫人三人,及文官三品、武官二品以上大臣命妇四人。涉及的部门有礼部、工部、内务府、宗人府、八旗都统衙门、太常寺、理藩院、奉宸苑、宫殿监、乐部、銮仪卫等。《亲蚕图》对这些仪式均作了直观的描绘。

祭先蚕之神

亲蚕礼祭前二日,在紫禁城交泰殿内安放高桌,上设斋戒牌和铜人,皇后进殿斋戒。祭日辰正初刻(早晨八时十五分),皇后及陪祀妃嫔身着朝服,乘礼舆出神武门,至先蚕坛正门降舆。《亲蚕图》第一卷“诣坛”所描绘的正是皇后仪驾前往先蚕坛正门沿途的景象。

根据乾隆十四年钦定的卤簿之制,皇太后、皇后出巡或有重大活动时,羽仪导从谓之仪驾,皇贵妃、贵妃前导称仪仗,妃嫔陈设称采仗。其中皇后仪驾包括凤舆一、凤车一、仪舆二、仪车二、九凤曲盖一、拂尘二、提炉二、香合二、盥盆一、唾壶一、水瓶二、马杌一、交椅一、五色九凤盖十、花盖四、方伞四、龙凤扇八、鸾凤扇八、金节二、龙凤旗十、卧瓜四、立瓜四、吾仗四,共计七十七件。皇后亲行祭蚕之典,仪驾全设,“诣坛”如实绘出了銮仪卫列队擎执以上礼器的图像。画面的中心是九凤曲盖之后,十六人共举的明黄色凤舆,这是专为皇后亲蚕设计的礼轿;其后是妃嫔乘坐的金黄色翟舆,各由八人共举。

皇后入先蚕坛后,先至具服殿稍事等待,妃嫔入东西配殿恭候,公主、福晋、命妇于具服殿门外东西序立。这时,自先蚕西陵氏神殿中请出神位,安设于先蚕坛上黄幄内正中的神座之上。神座前摆好桌案,放置各类祭器与供品,自内向外依次为:怀桌一,上设琖三十;笾豆案一,上设豋一、铏二、簠簋各二、笾豆各十;俎一,陈牛一、羊一、豕一;高炉几即香案,设铜炉一、香靠具;左右高灯几,设羊角魫镫各一。幄外东旁安馔桌一,坛东设福胙桌一、尊桌一(陈陶爵三)、接桌一(陈礼神帛篚一),西设接福胙桌一。南阶上正中黄幄内为皇后拜位,坛下当阶左右为陪祀妃嫔、公主、福晋拜位,稍南左右为命妇拜位。以上陈设在“诣坛”画卷中基本都有绘出。

祭祀仪式正式开始。皇后出具服殿,盥洗后往先蚕坛行去。第二卷“祭坛”呈现的就是皇后率妃嫔前往先蚕坛准备亲飨先蚕的情景。皇后走到拜位前,妃嫔、公主等至坛下序立,乐队奏迎神乐章。皇后至香案前跪下,上香,行礼,妃嫔以下随从行礼。女官行初献、亚献、终献各礼。皇后饮福受胙,行送神之礼,妃嫔等随行礼。在此过程中,乐队要演奏相应的乐曲。最后,将祭神所献的帛、香、馔送至坛西北方的瘗坎(祭祀结束后,焚化并埋葬祭品的坑穴),皇后至望瘗位望瘗。礼成,皇后回具服殿更衣,妃嫔随入配殿更衣,回宫,祭礼结束。

行躬桑礼

关于躬桑礼,若蚕已出生,即皇后于祭祀先蚕的次日着吉服御交泰殿,阅采桑工具钩与筐。次日早,皇后与从采桑妃嫔皆穿吉服,亲诣先蚕坛采桑叶饲蚕。若蚕尚未生,就要另择吉日举行。

躬桑礼开始后,皇后至桑林前,用金钩、黄筐在蚕母(从命妇中选择年高有福并娴于礼仪之人担任,总理礼仪之事)二人协助下,于第一行采桑三条。此时,掌仪司内监四十人扬彩旗,二十四人鸣金鼓,十人歌《采桑辞》,营造出一片恢宏热烈的场景。

皇后采桑完毕,上观桑台观礼。随从采桑的妃嫔用银钩、柘黄筐于第二行各采五条;公主、福晋用铁钩、朱筐于第三行,命妇于第四行,各采桑九条,均由蚕妇二人相助。第三卷“采桑”表现的就是皇后端坐于观桑台宝座上,观看福晋、命妇采桑的场面。

采桑结束后,蚕母在皇后前接受盛有桑叶的筐子,退至蚕室,将桑叶切碎,分给蚕妇以喂蚕。事毕,蚕母返还向皇后汇报,皇后至具服殿更换朝服升座,妃嫔、公主等在丹陛上,蚕母、蚕妇在丹墀上,向皇后行礼,躬桑礼结束。

皇后躬桑礼成,总管内务府奏请皇帝对参与仪式的女官等人做出奖赏。乾隆九年规定:内务府执事女官四十六人各赏缎二匹、绸二匹,次年起减半赏给,蚕母二人各赏银二十两,蚕妇二十七人各赏银十两。

行献茧缫丝礼

将煮熟蚕茧抽出蚕丝的工艺概称缫丝。原始的缫丝方法是将蚕茧浸在热盆汤中,用手抽丝,卷绕于丝筐上。茧成之日,蚕母以告蚕宫令(在首领内监中遴选蚕宫令一人、丞一人,经理先蚕坛诸务),经内务府上报皇后。择吉日,皇后常服乘舆出宫,不设仪驾,率妃嫔三临蚕宫,进行献茧缫丝的仪典。

为免礼文过繁,皇后这一次莅坛只有妃嫔随行,而免除了福晋、命妇之礼。在第四卷“献茧”中,皇后端坐于茧馆宝座上,蚕母、蚕妇各捧一筐上佳蚕茧,献于皇后。皇后受茧,并亲手挑选圆洁者储存在器皿中,待回宫之后献给皇帝、皇太后,接着又分茧于妃嫔。皇后至后殿织室缫丝处,蚕母把蚕茧放进盛水的金盆里,皇后由蚕母相助亲手濯茧出丝三盆。之后,皇后稍退后而立,次妃嫔缫丝,每人五盆,蚕妇助之。礼成,将蚕茧散给蚕母、蚕妇,令其缫之。

蚕事告竣,“称丝效功”(语出《礼记·月令》,意为以丝的多寡来衡量功劳),由内务府具本送交内阁进呈皇帝。钦天监择吉日,将所得丝斤交予织染局织造,染成朱绿玄黃之色,以供郊庙裁制祭服之用。

清代亲蚕礼一直延续至清末,受到历任统治者的重视,且基本上遵循了乾隆朝时的规定,以皇后为典礼的主祭者。不过也有一个例外,自同治帝大婚到其驾崩,由于慈禧太后的偏爱,仅有的两次亲蚕礼都由慧妃富察氏主持。清代自有皇后亲蚕制度以来,同治皇帝的皇后阿鲁特氏是唯一没有主持过亲蚕礼的皇后。皇后亲自采桑养蚕,以身作则,劝导教化全国妇女要勤于女红,是皇后母仪天下的重要表征。有观点认为,被剥夺了此项权力,是对皇后品行的谴责,皇后的威仪和体面也就荡然无存了。