古为今用 大匠文心

蓝瑛的绘画技法精湛且极具原创力,因何一度被画史低估?在明末清初鼎革之际,他对画坛又做出了怎样的贡献?

西湖外史

蓝瑛(1585—约1666年),字田叔,钱塘(今浙江杭州)人。蓝瑛少年时便展现出高超的绘画天赋,据《浙江通志》《杭州府志》等地方志书记载,他在八九岁时就能蘸灰在地上画出山川云物、林麓峰峦,且能呈现咫尺万里的效果。然而,相对于蓝瑛卓越耀眼的绘画才能,有关他的生平史料却可以用“匮乏”一词来形容。直到今天,受限于文字材料的缺乏和存世作品的真伪混杂,学界对蓝瑛的研究还存在不少模糊之处。例如,蓝瑛及其弟子参与编修的《图绘宝鉴续纂》中记载蓝瑛曾经远游闽、粤、荆、襄、燕、秦、晋、洛,但从目前所见蓝瑛作品看,未有其远游的线索。

在蓝瑛画作题跋里,他常年活动于江浙一带,对家乡杭州的归属感溢于言表。蓝瑛的画上署款多样,且具有时段特征。据学者王小梅总结,其早期常用“虎林”“钱唐”“西湖外史”,中年时期常署“吴山农”“东郭老农”,晚年则出现“西湖山(研)民(叟)”“石(坞)头陀”等。除“蜨叟”“梦道人”这类富于道教意味的字号外,其他字号往往与杭州地名有关,反映出蓝瑛浓厚的乡缘情结,“西湖外史”也是蓝瑛使用时间较长的一个字号。晚清杭州人丁丙在《武林坊巷志》中考证出蓝瑛家在杭州东城土桥,他署款中常出现的晚年住所“城曲茅堂”大概便是位于此。从种种迹象来看,蓝瑛的出身不高,科举仕途不顺,因而选择绘画为业,但他曾颇有雄心地表示:“古人未有书,先有图,图何必不名家?”最终,他如愿成为一代画学宗师。

蓝瑛交友广泛,除了鬻画、授徒之外,还参与古董书画的鉴藏和买卖。蓝瑛同陈洪绶的父亲陈于朝、张岱等杭州文士都有交往。鉴于鬻画需要,他还与不少富商关系亲密,如扬州盐商张氏、洞庭西山布商席氏,以及杭州徽商汪汝谦。蓝瑛的不少作品都是在与这些儒商互動中完成的,地点或是在他们的私家园林,或是在名胜雅居。蓝瑛与汪汝谦同居杭州,二人往来频繁。崇祯五年(1632年),汪汝谦领衔集资修建西湖周边的建筑,修筑西湖湖心亭的部分工程便是由蓝瑛监管。汪汝谦在西湖画舫中举办雅集时,蓝瑛为座上宾,兴尽时他往往即席挥毫,这也是其常见的一种创作方式。明清文人雅集常绘图以纪事,蓝瑛还与肖像画家合作,如他与谢彬合作《擫篴图》描绘汪汝谦听音乐的场景。临场创作需要画家扎实的绘画功底,这也是蓝瑛能令众人折服的能力。故《钱塘县志》记载:“王公贵卿获片纸寸幅有如珍宝,相与酬答,无不倾倒。”

有趣的是,在经典文学作品《桃花扇》里,蓝瑛也扮演了一个不可或缺的正面角色,他是男女主人公侯方域与李香君得以重逢的指引者。在《桃花扇》中,蓝瑛出场时自表:“自家武林蓝瑛,表字田叔,自幼驰声画苑。”他在文中是一位有情有义的鲜活人物,与杨文骢为笔砚交,与锦衣卫堂官张薇一起哭祭崇祯皇帝,在南京鬻艺时暂住于李香君的媚香楼上,个性敦厚,品味高雅。而当明末硝烟四起,杨文骢欲邀蓝瑛赴贵阳避难时,蓝瑛以“家在杭州”为由拒绝,从侧面显示出他对家乡的依恋。

蓝瑛是一位长寿的职业画家,他的一生创作了相当数量的作品,故而作品风格有较为明显的前后期差异。学画初期,他从古人的作品中汲取营养,清代徐沁《明画录》记载其“摹唐宋元诸家,笔笔入古,而于子久究心尤力”。蓝瑛不仅绘山水,而且宫妆仕女、竹石梅兰、写意花鸟均有涉猎,又能博古品题。他的山水画早年秀润,中年自成一格,晚年愈加苍劲,形成了气势雄强、苍古外露的个人风格,尤擅作大幅,名誉江南。然而在后世的画史评论里,蓝瑛脱不开“浙派殿军”这个带有偏见性的标签,这与明清时期重文轻艺的大环境有关。

浙派殿军

蓝瑛被归入“浙派”源于成书于清康熙至雍正时期的《国朝画征录》中的评论:“画之有浙派,始自戴进,至蓝为极,故识者不贵。”后人评议蓝瑛多引用此说,遂成普遍共识。蓝瑛与明初职业画家戴进同为杭州人,但实际上两人绘画风格差异较大,并无师承关系,仅是在用笔迅疾、笔法刚劲等方面有共通之处,这或因二人均为职业画家,为提高工作效率所形成的笔墨性格。与蓝瑛同时代的朱谋垔曾在《画史会要》中感叹道:“惜其鬻画自给,未免为当世所轻。”身处中国古代等级森严的封建社会,在“士农工商”四民阶级划分明确、社会阶级难以跨越的环境下,蓝瑛作为一介布衣,无功名傍身,以鬻画为业,终究难以与站在金字塔顶端的文士阶层相比。

为了打破这种职业歧视,蓝瑛也做过很多努力,他积极靠近文人阶层,试图通过名士引荐来证明自己符合文人所倡导的画学正脉标准,所以尤其强调要“皴染皆合古人法”。当然,这也取得了一定效果,“云间孙太守克弘,董尚书其昌,陈徵君继儒,时相引重”。

蓝瑛存世的最早的纪年绘画作品《朱竹墨石图》(上海博物馆藏)即作于松江,画上自题:“丁未夏日画于东皋雪堂,呈上雪居老先生教正。”这一年蓝瑛23岁,他在孙克弘的家中作画,得其指导。孙克弘、董其昌、陈继儒三人都是松江地区的书画前辈,也是名震江南的艺坛领袖,在书画界享有极高的话语权。蓝瑛投入三人门下,不仅能借此观摹古今名迹,增进技法,还能结交更多的名士藏家,提高自身声誉。可以说,在明末清初艺林中的交游活动所营造出来的名望,已经在社会上成为可与科举并立的社会价值。

在明清旷日持久的行隶之争中,文人利用其话语权优势,通过著书立说不断巩固正脉地位,以董其昌“南北宗论”的形成和推广为表现,最终推动整个社会崇古之风的盛行,蓝瑛亦不免深受董氏影响。蓝瑛几乎每张画都有题跋,有时还会题诗,很少用穷款,这与明中期苏州地区的职业画家翘楚仇英形成了鲜明对比。他还喜用隶书题图名。这一方面体现出蓝瑛具有一定的文学修养,另一方面也是时风潮流的表现。明末书坛尚奇求怪,书坛对古文字、异体字、草书的狂热和画坛的变形主义风尚,都能在蓝瑛的画作中找到痕迹。

蓝瑛无论是绘画题材还是题跋都反复强调“仿古”,很多作品有“仿”“法”“师”古人的自题,多部画史均指出他学画是从黄公望入门,自晋唐两宋,无不精妙,能临仿元人诸家,显然对董其昌“南北宗论”谙熟于心。蓝瑛曾反复仿摹董其昌所藏黄公望的名作《富春山居图》,黄公望是当时文人阶层所推崇的文心正脉,蓝瑛曾表示:“此(黄公望)如画家真楷,必由此入门,始能各极变化。”正因蓝瑛向文人圈积极靠拢的态度和其自身精湛的画艺,董其昌、陈继儒等曾多次为蓝瑛的作品撰写题跋,对其予以肯定。然而,董、陈题跋里的赞誉,究竟是发自内心的认同,还是出于客套的礼貌,我们难以得知。但从蓝瑛绘画的画史描述来看,蓝瑛始终处于文人圈层的外缘。学者邵彦认为:“蓝瑛尽力使自己像一个文人画家,是为了使自己的画被更广泛的市场(尤其是文人士大夫)所接受,可惜,除了得到董其昌、陈继儒的一些客套性称赞,蓝瑛基本上没有能够进入这个圈子。”

明末清初思想家黄宗羲曾提及他眼中的蓝瑛形象:崇祯元年(1628年),他在西湖偶遇有着“山中宰相”之誉的陈继儒,陈继儒出行时颇有排场,自己乘一小轿,门生则徒步随其后,“天寒涕出,蓝田叔即以袍袖拭之”。时年已44岁的蓝瑛对陈继儒尚且十分恭敬,不免令人感慨。幸运的是,蓝瑛最终在陈继儒的众多门生卿客中脱颖而出,以古为今用的方式,开辟出自己的一方天地。

武林魁首

到了乾隆时期,对于蓝瑛的派别归属又有了新说。《芥舟学画编》曰:“正道沦亡,邪派日起,一人倡之,靡然从风。如陆倡为云间派,蓝瑛倡为武林派……诸派之流极更不可问矣。”在这里,依然是延续“蓝瑛是画中邪学”的批判观点。画史偏见掩盖不住蓝瑛的开派之功,蓝瑛及其武林派是一支跨明入清,以山水为主的画派。其后学弟子众多,儿孙辈有蓝孟、蓝深、蓝涛、蓝洄等,弟子有刘度、冯仙湜、王奂、洪都、顾星、陈衡等,以及章谷、诸升等浙地畫家,还有陈洪绶和禹之鼎这两位有出蓝之誉的大画家,都曾直接或间接得蓝瑛指点。蓝瑛的画风在江南地区产生了广泛影响,书画鉴定大家谢稚柳认为清初扬州画家李寅、王云、颜峄、袁江,南京“金陵画派”的龚贤、樊圻、吴宏、高岑、邹喆等人也受到了蓝瑛风格的启发,从中汲取营养,另立新派。

蓝瑛的绘画摹古、崇古而不泥古,其人亦不囿于门户之见,对“北宗”大师也倾注颇多心力,最终形成了画法多变、格调苍古、笔力劲健的个人风格。

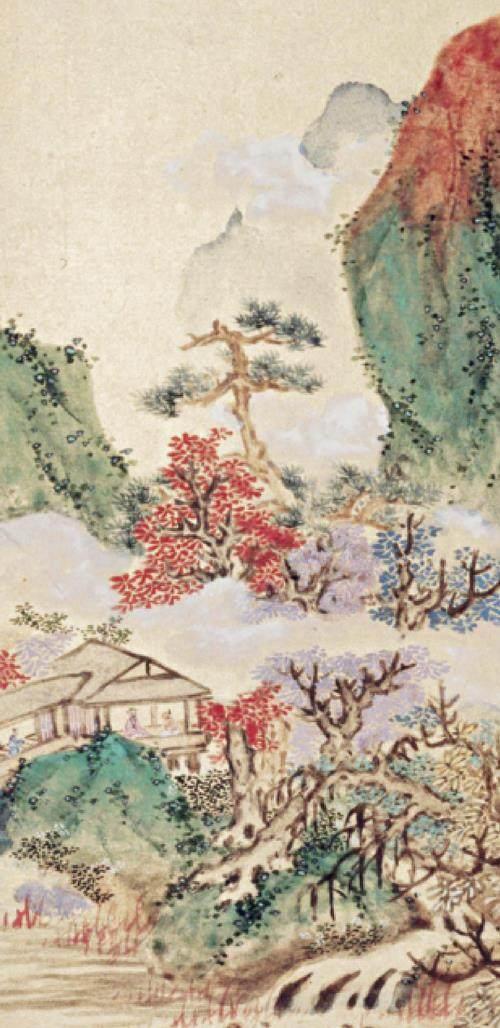

《澄观图册》(故宫博物院藏,十二开)作于清顺治十年(1653年),是蓝瑛晚年博采众长的“炫技”合集。册中既有仿元四家的浅绛山水,也有仿张僧繇的没骨青绿山水。他的没骨青绿山水不仅承袭传统青山绿石、丹林红叶的设色,还别出心裁地使用白粉颜料来点染白云,提高了画面的色彩对比度,让秋景分外艳丽夺目。画中所用皴法包括“南宗”系统黄公望、王蒙的披麻皴、牛毛皴,“北宗”系统马远的斧劈皴,以及蓝瑛自创的宝石点、乱柴皴。“湖山清峙”“夏木垂荫”,每开有蓝瑛的自题和印章,诗、书、画、印共同创造出一个理想的桃花源。在他的笔下,观者仿佛置身于江南真山水中,在春花烂漫的湖边别墅临窗论道,在层林尽染的山中凭栏远眺,在风雪交加的山中骑行登高、崖边垂钓,小中见大,足见画家功力。

蓝瑛擅用高远法构图,喜画大幅山水立轴中堂,特别是他的丈二匹山水,在当时一般挂在客厅山墙的最高处,气势宏伟撼人。《松岳高秋图》(浙江省博物馆藏)是蓝瑛晚年典型的秋景大轴。画中他自称“法荆浩”,但除在气势上借鉴了五代全景山水风貌外,笔墨已然脱离古人,画出了自家新貌。此轴绘山峦高耸入云,飞瀑从岩间奔流,山下林木芳华,老松虬曲,枫叶茂密,色彩古妍,一高士与携琴童子在林间漫步。在巨幅绢本上创作,蓝瑛用笔疏密相间,繁简相应,使用自创的“乱柴皴”,寥寥数笔便勾勒出山石质感,点景小人的五官虽一笔带过,但神形俱佳,在一幅画中仅树叶种类便有五六种之多,真实地再现出江南秋山明净而如妆的奇秀之美。

古为今用、推陈出新,始终关怀自然、坚持创新是蓝瑛绘画富有生命力的不竭源泉。大匠文心、兼容并蓄,不困于一家之言、精进内功是蓝瑛创作得到认可的坚稳基石。古人受限于时代,对蓝瑛的评论多有不公之处,但亦未能湮没其熠熠星光。在逆境中寻求发展,以技艺令众人折服的蓝瑛,可贵!可叹!

汪映雪,供职于浙江省文物鉴定站。