谐音:一种解读年画的视角与方法

徐晨蕾

引 言

1896 年,俄罗斯植物学家科马罗夫(В.Л.Комаров)在满洲考察中国东北植物区系后,回国时带回了一批中国年画。其中一张中国年画被俄罗斯汉学家阿理克(B.M.AneKceeB)收藏。阿理克在这幅寓意复杂的年画上题“此画于1898—1903 年间带给我许多困惑”。因为他发现无论如何也不能理解上面的图画和文字的含义,因为对画面的含义一窍不通,费了很大力气,最后也仅仅能读出声,却完全读不懂。①[俄]瓦·米·阿列克谢耶夫:《1907 年中国纪行》,阎国栋译,昆明:云南人民出版社,2016 年,第21 页。多次在中国考察,了解中国民间文化后,阿理克意识到:将欧洲与中国隔离开来的既不是长城,也不是汉字,而是对中国文化的不了解。②同上,第220 页。直到1903 年,他领会到利用“谐音”来揭开此画之谜的方法。事实上,“谐音”是利用语音音韵的相同或相近条件,形成汉语的一种特殊语言现象。这种语言现象不仅为增强韵律美和修辞效果作用于文学作品中,也深植于中国民间文化的各领域中。可以说从古时精英阶层独享的文学典籍到底层民众的手工造物,再到今天层出不穷的网络谐音梗,汉语谐音现象涉及民众生活中现实语言的方方面面。然而,在物质生活贫乏、教育不普及的农耕社会里,底层民众往往不识字,书籍仅是精英阶层独享之物。为打破文字的限制,底层民众巧用“谐音”,依靠语言、图像来传播文化和表达心情,将吉祥的内涵像“谜语”一样隐藏在民俗生活的常见事物中,给生活增添情致。这种造物思维在年画中表现显著,年画艺人为了使年画更有趣、易传播,利用“谐音”让年画中的图像与口头语言中的“谐音”关联起来,突显“画必有意,意必吉祥”的特点。年画艺人在过去对“谐音”日用不觉;民众在解读中也习以为常。但年画艺人根据“谐音”创造的谐音图像仍然承载民众对美好生活的向往和期盼。因此,将“谐音”视为一种解读年画的方法和视角,分析其进入年画的原因、归纳其作用年画的逻辑原理以及在年画中的表达范式,这不仅对年画创新性传承具有指导意义,而且也是普通民众深入了解年画中的文化寓意和认知传统文化的重要方式。

一、汉语与观念:年画中谐音现象的产生原因

从语言学的角度来看,谐音是语言的一种普遍现象。因为这种语言现象不仅存在汉语中,许多国家和地区的语言也有谐音现象,它们通过音素的相似发音产生谐音效应。如英语中的“Son(儿子)”和“Sun(太阳)”;俄语中的Чай (茶) 和чайник (茶壶)①‘ч’音可以被谐音为‘щ’音,因此‘чай’和‘чайник’的俄语发音形似,也就产生了谐音的效果。等。从文化的角度来看,语言的形成和演变深受本国的历史、文化和习俗的影响。因此,尽管汉语使用群体呈现大基数特征,但在世界语言总体中汉语也是一种地域性的语言。作为中国的通用语言,汉语的形成与汉语语音结构、当地民众的文化心理和社会生活背景相关。随着使用场景和区域文化的不同,表现出语音差异等地域个性,如北方发音儒雅和南方发音柔美。由于汉语谐音在不同区域有着的不同语音发音及应用体系,它在民间文化的表现形式和呈现方法往往也显现出地域文化的个性。

(一)区域语言的个性:汉语的谐音现象

“谐音”在中国文化中有悠久的应用历史,早在公元前1050 年左右商朝晚期的卦辞里就有记载,如“履霜之徵,妇丧其茀”(《周易·坤卦》),其中“霜”与“伤”谐音,“茀”与“夫”谐音,表达不祥的预兆,此类精英典籍记载还有很多。相对精英阶层,民间的应用非常普遍,但均需在同一文化空间和历史语境下进行理解、剖析,正如爱德华·萨丕尔认为,语言不能脱离文化而存在,也不能脱离社会流传。民国时期苏州一带为求学之士送笔型粽糕,谐音“必中”;山东地区因售卖行话的用语惯习,将“皂王”谐音“灶王”;再如天津地区因文化语境的关系,出现画有葡萄、毛笔、柿子、树叶,隐含“陶朱事业”寓意,意指事业(生意)发达的年画。不难发现,上述例子中的“笔粽”与“必中”、“皂”与“灶”、“萄”与“陶”等互为谐音字,它们是民众巧用“谐音”,让两个本无必然关联的“字”与“字”之间产生偶合联系。早期周星曾在《南方汉族民俗中的谐音现象》中,从语言修辞的角度论述了这种偶合联系,他认为“既有只从谐音原理出发使事物之间形成过渡的情形,也有某一事物的某种属性出发,通过谐音涉及另一事物的情形,还有先通过命名,然后再通过谐音实现意义触类旁通的情形。”②参见周星:《民族学新论》,西安:陕西人民出版社,1992 年,第227 页。因此,从汉语角度理解谐音进入年画领域的原因是必要的。年画中的谐音图像是汉语谐音现象在年画领域中的直观应用,年画艺人一方面通过“明谐”,即事物名词概念与吉祥语之间存在直接关系,用该事物的名词概念以象征或隐喻的方式祈求吉祥。如“羊”谐音“祥”、“鸡”谐音“吉”、“橘”谐音“吉”、“蝙蝠+钱币”组合谐音“福在眼前”等;另一方面通过“暗谐”,即事物名词概念与吉祥语之间无直接谐音关系,但该事物的某一属性、特征的名词概念与吉祥语之间存在一定谐音关联,需要借助曲折的谐音关系婉转地表达吉祥寓意。例如“石榴”谐音“百子”,因为石榴内有百籽,“百籽”即“百子”,故石榴的意思是百子。

可见,年画中出现谐音现象的根本原因是汉语词汇中具有丰富的谐音现象。主要源于两方面:一是汉语在民众生活中存在具有不确定性的隐性语义。隐性语义附于显性语义之上,在交流过程中受语言语境的制约。借用编码信息去理解两者,从编码—发码者—译码者三者之间,显性语义的理解是一致的,而隐性语义任何一个环节都可以根据特定条件赋予不同的含义。例如:“鱼”,显性语义是它的名词概念,隐性语义则有“富裕”“利余”的意义。二是庞大的汉字数量为多音多义提供了相对丰富且灵活的条件。如《康熙字典》中收录约47000 个汉字、《中华大字典》收录约48000 个汉字、《新华字典》收录8000 余个汉字,根据汉字的使用频次发现,在日常生活中,中国人常用汉字约6000 个左右,绝大多数是一字对一音,合并读音后仅剩1200 余个读音。这1200 个读音可以对应上万个汉字;再如《新华字典》中“c”对应110 个音节,有18 个音节不存在同音字;“b”对应63 个音节,有55 个音节都有同音现象,于是便有了“吉”与“鸡”“菊”“橘”谐音的情况。

(二)习俗认知的共性:民间的求吉观念

如上文所述,汉语词汇的丰富性为谐音在年画中表达提供了先决条件,追其深层次的原因则是隐藏在中国人基因中的求吉观念。这种求吉观念具有很强的情感共鸣力,在各地区都得到了广泛的认同和传承,更为以年画为代表的民间美术在图像化表达求吉观念时提供条件。这种观念的产生来自初民的语言崇拜,后延续至民俗生活中的吉祥语、避讳语,再到民间文化对“求吉”的持续表达,整个过程是由语言崇拜转向图像化。王安石诗中“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”其中对民俗活动中“新桃换旧符”的描述所指结果就是语言崇拜的图像化表现。正如爱德华·泰勒“遗留理论”认为的那样,民间文化的形态遗留着原始文化阶段的基因,相对于福分,人们更在乎灾难,于是产生了在现实世界和理想世界进行信息交流的“巫”,而“语言”被视为“巫”的一种,具有可以赐福降祸的法力和至高无上的威望,“语言巫术”则是“巫”的具体表现和现实形式。①[英]爱德华·泰勒:《原始文化》,连树声译,上海:上海文艺出版社,1992 年,第74—166 页。由于长期的文化熏陶,民众对语言层面的求吉信仰和追求也形成共识,这种共识在“年”中得到了极好的体现。众所周知,“年”是中华民族共同的节日,年画为“年”助兴,年画中的吉祥内容,正是利用谐音将约定俗成的吉祥语图像化,生成谐音图像。尽管不同地域年画的表现手法有所不同,但求吉的观念是民众习俗认知的共性,民众面对年画时,可以直观心中所愿,对生活的一切欲求和向往都体现在年画上,将底层民众理想中的生存百景可视化地展现。

以天津杨柳青年画为例,随时间的积累,产生大量用于强化“吉祥”内涵、增强视觉效果的谐音图像,深受当地民众喜爱并与当地民众生活互相渗透,故杨柳青年画对谐音现象的应用传续至今。如天津地区年节事项中的年画内容和饭食名称:“正月各食角(饺)子,取更新交子之义,放花炬,二月以灰末、谷糠从河下引至家,名曰‘引钱龙’;五月,书门符,悬艾虎。儿童彩绳系臂,谓之‘续命缕’……妇女群游,曰‘走百病’……八月设月饼拜月……十二月食腊粥,以米,豆、枣,粟杂煮之,曰‘腊八粥’。兼饲贫。二十四日,相传灶君朝天,设糖果而饯之。‘除夕’,多嫁娶。易门神,换桃符,插芝麻精于逡。辞岁,祭祖。”②丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华北卷》,北京:书目文献出版社,1989 年,第41—42 页。这些民俗事项和用品名称为谐音进入杨柳青年画提供原生空间。通过分析整理杨柳青年画中谐音图像发现,大都与地方民众生活中吉祥语相对应。在“人—文化—环境”的整体文化空间中,通过紧贴当地民众的心理,并以阐释当地民众的喜怒哀乐为目的语言、文化、风俗、习惯、信仰等多方面所形成的恒定的结构,使杨柳青年画产生代代传承的谐音图像。本文根据《杨柳青镇志》③天津市西青区杨柳青镇志编纂委员会编:《杨柳青镇志》,北京:方志出版社,2002 年,第922—965 页。记载、传承人访谈和当地民众口述调研,整理出该地区独特的谐音事项,它是杨柳青年画对谐音应用的基础和持久的生命力,反映并体现出杨柳青民众对本土精神文化的共识。

表1 天津杨柳青镇独特谐音事项①

二、“音—象—意”关联:年画中谐音现象的逻辑原理

思维逻辑是人类特有的精神活动,是获得、储存、解释和创造的系统,其本身也是种实践和认知的活动。过去民众生活方式简单,通过体悟的方式认识世界,在大量观察、实践的基础上归纳形成“观物取象、因象得意”的造物原理。《周易·系辞下》中就曾记载:“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通申明之德,以类万物之情。”民众将对生产生活中所遇见与吉祥谐音吻合的物象进行分析综合,最终形成一种思维逻辑定式。这种思维定式智慧地绕开不识字的缺憾,含蓄地折射生存理想,在创造中始终遵循“图必有意,意必吉祥”的民间求吉观念;同时也增加趣味性的艺术表现力,强化视觉效果,使求吉的表现趋向单纯化。古人这种思维逻辑定式不仅成为年画中谐音图像具有地域性视觉造型倾向和图像使用惯性的途径之一,也是今人破译年画涵义的一种重要方法和视角。

年画中的谐音现象主要依附于年画中的谐音图像。通过利用“谐音”理解“谐音图像”是破译年画涵义的思路。美国图像学家潘诺夫斯基(1892—1968)在《图像学研究》中提出图像思维的“三层次”:一是对图像志的描述,目的是辨识图像中的自然物象;二是图像志分析,目的是辨识图像所表现那些传统主题;三是图像志解说,目的是反映社会意识形态或创作者观点。①详见[美]欧文·潘诺夫斯基:《图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题》“译序”,戚印平、范景中译,上海:上海三联书店,2011 年,第4—5 页。这“三层次”的思路与民众创造年画中谐音图像的思维逻辑一致。以杨柳青年画为例,杨柳青年画中谐音图像所对应的谐音字本身就是“音—象—意”的结合体,它的构思、产生、创造都围绕谐音字展开,将抽象概念利用汉语谐音具象地展示,把民众的生存理想和隐喻世界可视化。且杨柳青年画中谐音图像的年画艺人生活在相同地理环境中,受相同语音因素的影响,在相同民俗活动中遵守约定俗成的行为规范。因此,按照上述思路的作用原理,基于汉字的“音、象、义”之间的互联关系,可以达到“读图—对字—达意”的目的。为方便下文叙述,本文将“杨柳青年画中谐音图像”简称为“图”,将“杨柳青年画中谐音图像对应的谐音字”简称为“字”。谐音字即为“字”,谐音为“音”,谐音图像即为“图”,语音现象即为“象”,画面意象即为“意”。

“音”即“谐音”,它是“谐音图像”和“谐音图像对应的谐音字”两者之间的关联的关键。如杨柳青年画中谐音图像“鸡(jī)”,在杨柳青年画中可以用“吉祥如意”作为画名,与“吉(jí)”之间构成一组谐音关系,同样“鸡(jī)”也可以在杨柳青年画中和“级(jí)”构成谐音关系,用“连升三级”作为画名。在这两个画名中,“鸡(jī)”对应“吉(jí)”与“级(jí)”,通过谐音衔接来完成不同语义的汉字转换,再通过汉字“鸡(jī)”的读音,引发约定俗成的语义联想。

“象”即“语音现象”。指具体的某个谐音图像与带有抽象概念的谐音字之间表现出“具象”和“抽象”相互交融共生的现象。谐音图像以传达“吉祥”为目标。所谓“吉祥”,最早出现于《庄子·人间世》的“虚室生白,吉祥止止”,指幸运的吉兆、行为、祈愿意识的表达。《杂占赋》中对物象兆吉有颇多叙述:“芝兰谓之瑞兆,松柏果是寿征。问世家,乔松老桧;钦高节,修竹寒梅……牡丹者富贵之物,棠者手足之花。茉莉安可经营,石榴却宜得子。笋必有损,藕亦偶然……苟能变通取义,即可指物而谐音。鹿可问禄,蜂可受封。梨则近乎别离……”可见古人对“吉祥”的阐述属于抽象概念,抽象的概念在旧时的民众中传播起来相对困难,年画恰好为其提供了转换平台——谐音。如年画中,民众通过对抽象“吉(jí)”的读音来寻找生产生活中与“吉(jí)”同音的具体物象,并用“图”呈现,将抽象概念可视化。在转换平台上“字”“图”之间存在明显的双向性,使得“字—图”之间不仅可以从抽象到具象进行图像转换,也可以从具象到抽象进行语义概念转换。其中“图”和“字”之间有着具体的指向功能,而“字”是揭示“图”中内涵和意义的关键,可根据某个物象的读音引申更加深远、丰富的抽象概念,两者自由切换、紧密相连,共同呈现“象”的特征。

“意”即图像所表达出的意图,是杨柳青年画中谐音图像的核心主旨。与其他传统民间艺术形式一样,杨柳青年画中谐音图像受不同时代社会风尚、宗教信仰、文化习俗等方面影响,反映社会意识形态,也反映民众的思想观念。有学者认为:“文化是一种复杂体、它包括实物、知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及其余社会上习得的能力与习惯。”①吕必松:《汉语和汉语作为第二语言教学》,北京:北京大学出版社,2007 年,第45 页。杨柳青年画中谐音图像正是这一文化体的表现形式。如杨柳青年画中谐音图像里,谐音为“吉(jí)”,传达的是吉祥文化;谐音为“利(lì)”,传达的是趋利文化;谐音为“禄(lù)”,指向“万般皆下品唯有读书高”的仕途文化,诸如此类的“意”,都体现杨柳青年画中谐音图像的文化特征和民俗心理以及社会风尚。

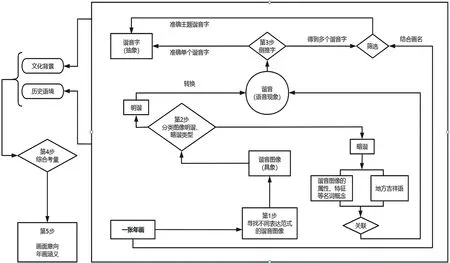

因此,理解“音”“意”“象”之间的互联关系,有助于透过外显现象抓住内在本质,更深刻地体悟杨柳青年画中谐音图像承载文化内涵的博大精深以及民众的智慧。具体解读步骤如下:首先从年画的画面图像寻找谐音图像(具象),并分析其明谐或暗谐的谐音类型;如果是明谐,则直接通过谐音(语音现象)转换来倒推出谐音字(抽象),如果是暗谐则需要充分了解该谐音图像的某一属性、特征的名词概念与吉祥语之间存在的关联之处;最后根据谐音字和谐音图像传达共同作用推测出画面的意向。但由于倒推出谐音字的发音往往对应多个词汇发音相同或相近,如“鱼”与“余”“玉”相谐,最终“意”的指向多项。因此,在解读的同时需要结合画名来确定“意”的主题,同时也要注意年画本身被创作时所处的文化背景和历史语境。

图1 用“音、象、义”互联关系解读年画示意图②

三、诗意的组合:年画中谐音现象的表达范式

年画中谐音现象的表达主要是以谐音图像来呈现谐音的效果,它是年画艺人无意识地基于音、象、义三方面的互联关系,从而设计产生以吉祥寓意的目的文字或图案。经过程式化的排列、重组等艺术表现模式,用更直观、形象的诗意表达方式来启发民众的联想和想象力,增强作品的艺术性和表现力。不仅承载特定的文化信息和民俗传统,同时也具备一定东方的美学价值。这种典型的表达范式被民众沿用至今,是解读年画的突破口,也是谐音图像可持续创作的源泉。以杨柳青年画为例,其谐音现象的表达范式主要包括以下几种:

(一)直白式表达:字形的排列模式

所谓直白式的表达,即直接对暗含吉祥寓意的汉字进行处理后的几何形态图像,再排列组合或连续重复。这种艺术表现模式注重内容的直接性和明确性以及准确性,简洁明了,使观者能够快速推导出谐音图像所对应的谐音字,不需要任何延伸或联想,所见即所指。这类表达通常在杨柳青年画中应用于人物服饰的衣纹、随身饰物、甚至是巧妙地隐藏在画面场景中器物的某一组成部分。此外这些直白式表达的图像的出现也限定了年画本身的功能取向,如年年使用的灶神码,在喜事之年张贴带红色“囍”的灶神码。笔者整理后发现,此类表达方式在杨柳青年画中常见的字共有三种,即回、寿、囍,它们的部分呈现方式如下所示:

表2 杨柳青年画中回、寿、囍的呈现方式①

(二)层次感表达:母题的选择模式

杨柳青年画中谐音图像在运用谐音表现手法的同时,通常遵循母题的选择模式,其原则围绕约定俗成的吉祥寓意和便于视觉表现的物化图像。年画艺人在使用杨柳青年画中谐音图像时,通常从谐音视角出发,将所选择谐音图像的文化内涵作为母题选择的重要依据。可以发现在一定语境中,单个谐音可以对应若干个谐音字,单个谐音图像也可对应多个谐音字,但民众不会用严密的逻辑方法去刻意分析谐音和谐音字、谐音图像之间的对应关系,而是凭着感性直觉将它们大致连接,创造出理解谐音图像的条件,再层层剥离理解选择不同意涵的占有比例。据本文研究得出杨柳青年画中近2000 个谐音图像的展现方法有两种:

1. 一字对多图

“一字对多图”是针对某一谐音字,在杨柳青年画中利用不同谐音图像进行具体表现的方法。如:围绕同一谐音字母题“福(fú)”,杨柳青年画中谐音图像可对应的谐音图像有:“蝙蝠(fú)”“蝴(hú)蝶”“虎(hǔ)”“葫(hú)芦”“佛(fó)手”“珊瑚(hú)”,通过这些图像进行对“福(fú)”的表达。

表3 “福”呈现方式①

2. 一图对多字

“一图对多字”,指杨柳青年画中谐音图像中的某个谐音图像,在不同年画中,对应表达语义不同的谐音字。如:围绕同一谐音图像母题“笙(shēng)”,杨柳青年画中谐音图像对应的谐音字有:“生(shēng)”“升(shēng)”“胜(shèng)”“盛(shèng)”“圣(shèng)”,通过对应5 个谐音字来表达谐音图像“笙”的寓意。

表4 “笙”呈现方式②

(三)想象力表达:异图的构成模式

构成是一个近代的造型概念,《现代汉语词典》将其解释为“形成”和“造成”,包含自然创造和人为创造。广义上其义与“造型”相同,狭义上则是“组合”的意思。西方对构成有着较为系统的理论体系,虽然中国还未形成自我的构成理论,但并不缺乏对构成思想的见解,《周易》中的八卦就是中国的构成思维,以“—”为阳,以“--”为阴,进行排列组合为象征天、地、雷、风、水、火、山、泽八种自然现象。《老子》中曾有“朴散则为器”之说,意为只有把木材加工了才能组合成器具,更深层的解读就是把对象分解,以便重新造型的思想。这样的过程就是打散溯源,重新组合的构成原则。不管是观点的影响还是实践本身的选择,中国传统的造型观念上确实包含构成的思路。在处理杨柳青年画中谐音图像的步骤时,先将各类谐音图像打散剥离出来,再将其置于民众生产生活中,整合出杨柳青年画中谐音图像的组合构成方法。这一过程实际是在探寻民众在组合构成杨柳青年画中谐音图像时的构成思维,这种构成思维是开发潜在创造力的重要方法,促进谐音图像多样发展。发现杨柳青年画中谐音图像的组合构成是民众体悟生活、理解自然和自我后,对各类谐音图像的基本图式进行思考和探索,从不同寓意、角度进行重新组合的结果。在此过程中,综合筛选提出多种方案,不知不觉形成了构成思维,促成杨柳青年画中谐音图形组合方法。本文提出杨柳青年画中谐音图像组合构成的两种方法:

1. 并立同构法

通过对物象的直接描摹,将单个图像与单个图像在画面中整体地排列组合或是灵活地覆盖叠加,在杨柳青年画中谐音图像里十分常见,杨柳青年画中约八成的谐音图像采用此种方法,形成了固定的组合搭配。在固定组合搭配中包含谐音图像数量的固定和谐音图像的固定,其中谐音图像数量的固定,如三个“螃蟹”图像,直接寓意“连中三元”,两个“螃蟹”图像就是“二甲传胪”;谐音图像的固定如“佛手”“石榴”“桃”的固定组合,寓意“福寿三多”,还有“牡丹”“莲花”“菊花”“梅花”之间的固定组合来寓意四季如春。

本文发现谐音图像组合创作与画名有直接关系,因为创作谐音图像的第一步是设定谐音图像的主题内涵,第二步寻找原有固定搭配,第三步增加其他谐音图像丰富画面,呼应画名,其中第一步和第三步都在思维认知上决定了视觉图像和文化内涵的呈现。如《缸鱼》,通过画名可以知道视觉形式上是鱼。根据画面可知,年画艺人在创作时先设定主题为“连年有余”,其画面的固定搭配是“莲花+鱼”,年画艺人为更好解释其寓意在画面增加了题跋。本文在田野调查中得知,《缸鱼》中有月牙图像是因为长期以来的传承结果和思维定式,后在新作《缸鱼》中增加了元宝图像是基于思维定式的无意识延伸。根据异图并立同构法,本文总结出创造多样文化内涵的公式,即谐音图像原有固定搭配(A+B)+谐音图像(C)=内涵。套用该公式方法,可以根据原有固定搭配中A 或B 任何图像的寓意,添加相同寓意的谐音图像C 用来丰富画面,或是添加其他寓意的图像D、F、G 等进行发散性组合。如《福寿双全》,按照步骤和公式进行解析,“蝙蝠”简称“A”明谐“福”,“桃”简称“B”暗谐“寿”,它们作为两个谐音图像固定搭配要素,结合简称“C”明谐“全”的“钱”,得到“福寿双全”。

图2《福寿双全》①

图3《缸鱼》②

2. 局部重构法

通过对不同物象特点的提炼,再将不同谐音图像结合形成新图像,是民众聚合思维(求同思维)影响下的方法。氏族社会时,先民就已经将此方法用在部落的图腾造型中去了,例如龙、麒麟、凤凰、鹿等。这个方法一直停在民众的潜意识中,至今仍在使用,此类组合构成在杨柳青年画中谐音图像里的表现虽数量有限但不乏经典之作。年画艺人需先拟定主题、应用背景,再对杨柳青年画中各个谐音图像进行综合考量,选择出符合需求的谐音图像中最优秀的部分,然后利用直觉体悟的思维再将两个或两个以上的“优秀部分”重新组合,从而构成一个新的图像。这种拆解组合得到1+1=1 的方式,可以让多个吉祥寓意集中在一个图像中。如杨柳青年画中“蝙蝠”图像的组合构成,蝙蝠A 取材于凤凰图像和蝴蝶图像,选择凤凰华丽的尾部,和蝴蝶的触须,中间则为蝙蝠的翅膀,寓意则是“福叠”;蝙蝠B 取材于如意图像和蝙蝠图像,选择如意的造型作为翅膀边缘,寓意“洪福如意”;蝙蝠C 选择蝴蝶翅膀造型与桂花图像组合,寓意“富贵叠叠”。

图5 蝙蝠B②

图6 蝙蝠C③

结 语

杨柳青年画通过利用谐音来承载民众的生活理想,勾勒出广大民众在隐喻世界中的生存百景,蕴含着中华民族的文化心态,以特有的文化象征语言和视觉风格给广大民众带来生活的慰藉和精神寄托,以填补内心遗憾。正如冯骥才所说:“对崇拜生活的民族来说,理想是一种实在的生活愿望。生活中的一切形象,都用来图解理想。中国人不把理想与现实分开,不将理想悬挂云端,可望而不可及;而是把物质的和精神的生活视为一体,相互推动,相互引发。”④冯骥才:《年画手记》,银川:宁夏人民出版社,2007 年,第184—185 页。通过以谐音为解读年画的视角与方法,以杨柳青年画中谐音现象为例,深入探讨、分析年画中因谐音而产生的一系列谐音图像,发现年画中谐音图像的分类、构思、创造都围绕谐音字展开“以图达意、以意绘图”。通过“音”“象”“意”三者互相关联,理解三者之间的微妙关系,是破译杨柳青年画中谐音图像的重要线索依据。另外这些图像在组合构成上则具有公式性,并以“异图并立同构法”和“异图局部重构法”进行视觉组合,从而形成多样的文化内涵。因此,通过谐音视角来阅读年画,不仅可以了解传统文化,领略到其中所蕴含的情感和韵味,而且在观者运用谐音的解读过程中,更易与年画艺人独特思维和巧妙创意产生共鸣,同时也能感受到过去民众对生活的热爱和对美好未来的向往。此外,年画中以谐音为方法的生动表现形式,不仅是年画艺人的智慧和创造力结晶,也是年画可持续发展的动力。