中国稻田生态系统固碳效应模拟研究*

卢欣晴,张秀英,汪 振,李升峰,郭文勇

(1.南京大学 国际地球系统科学研究所,江苏 南京 210023;2.中山大学 大气科学学院,广东珠海 519000;3.江苏地理信息资源开发与应用协同创新中心,江苏 南京 210046;4.南京大学地理与海洋科学学院,江苏 南京 210023;5.鲁西化工集团有限公司,山东 聊城 252000)

农田是陆地生态系统的重要组成部分[1],水稻田在农田生态系统中占据十分重要的地位。中国水稻种植面积超过2.7×107hm2,其碳汇主要包括土壤有机碳(soil organic carbon,SOC)及植株生长的碳吸收量。SOC 作为全球碳库中最活跃的部分,是土壤肥力的重要表征,其微小的变化将导致大气CO2浓度剧烈变化,甚至严重影响全球碳平衡[2]。水稻SOC 容易受到人为活动的强烈干扰,同时在较短时间内可对其进行人为调节[3]。稻田生态系统是重要的碳汇资源,合理利用秸秆资源,增加外源有机肥投入,可提高农田有机质含量,增加农田生态系统碳汇总量[3-4]。在当前CO2排放增长的环境背景下,利用农田生态系统固定大气CO2是应对全球气候变化的重要途径,也是中国实现双碳目标的重要手段之一[4-6]。

目前,农田生态系统碳收支核算方法主要包括生命周期[7-8]、遥感反演[9-10]、涡度相关通量观测[11-13]和生态系统过程模型[14-15]等。作为获取地表信息的有力手段,卫星遥感能准确、及时地获取多时空尺度的净初级生产力时空分布特征,弥补传统地面观测的不足[16];但受卫星观测成像频率的影响,数据时空分辨率不高,同时大多数生态参数反演模型缺乏明确的生理生态机制,难以清晰解释区域碳平衡的变化机制[17]。涡度相关观测虽然具有较高准确性,但受制于有限的观测点,往往局限于特定的生态系统或局部区域[18]。生命周期法的计算过程详细而准确,包含系统生命周期的各个环节,适用于微观层面的碳足迹核算[19-20],但在划定系统边界时可能具有主观性,且需收集大量数据,易产生数据遗漏现象[21],在核算区域尺度农田碳源汇过程中,估算作物固碳量主要根据经济系数、碳吸收率和产量,衡量固碳措施通常只采用同一系数来估算碳汇提升的能力。稻田生态系统的碳循环过程比较复杂,除受作物类型影响外,还与作物生长固定的SOC、作物生长吸收和排放的碳、气温和降水等气象条件以及当地的土壤理化性质相关[22-23]。因此,利用单一的碳吸收率和产量数据核算农田系统碳吸收量,存在较高的不确定性,核算过程中还需要考虑气象条件和土壤理化性质的时空异质性对农田生态系统碳收支时空分布格局的影响。

基于过程的模型已成为国内外学者研究农田生态系统碳循环的重要工具,过程模型可以定量模拟植物在一定气象条件和土壤环境下的生长过程[24],并在区域乃至全球尺度上准确模拟农田生态系统碳迁移过程及碳收支情况[25-27]。生物地球化学脱氮—分解作用 (denitrification-decomposition,DNDC)模型能够准确模拟作物生长情况及产量、SOC 及其动态变化以及温室气体排放等[28-31],已在世界范围内得到验证并开展了广泛的应用[32-39]。DNDC 模型由利用生态驱动因子模拟土壤环境动态变化的土壤气候、农作物生长和土壤有机质分解模型以及用于计算温室气体和痕量气体排放情况的硝化作用、反硝化作用和发酵作用模型共同构建[35,37,40-42]。随着模型的发展及参数优化,DNDC 模型已被广泛应用于湿地、草原和森林等生态系统[26,43-44],其碳循环过程考虑了来自大气、土壤母质、施肥以及有机肥中的碳和氮,根据气温计算植物的水分胁迫情况以及受温度、水分和土壤碳氮供给量影响的植物实际生长量,并将植物实际生长量分配至根、茎、叶和籽粒中,最终输出作物生长吸收的碳、土壤中淋失和残留的碳以及排放到大气中的碳[14]。

稻田生态系统的碳汇主要来自水稻生长期间的植株固碳和土壤固碳[45]。水稻的植株固碳是指水稻通过光合作用吸收CO2,合成有机物并将碳固定在作物内的过程。该过程中水稻的自身固碳仅限于水稻从播种到收获的生长期,局限在稻田生态系统内,而不包括水稻收获后作为副产品处理或快速分解和燃烧的问题。土壤碳库作为陆地生态系统中最大、最活跃的碳库之一,在全球碳循环过程中扮演着重要的角色[46]。土壤碳主要包括两类,一类是不断与地球大气进行碳交换且相对不稳定的有机碳,另一类是相对稳定的无机碳[47],土壤固碳以及土壤碳库的研究主要集中在前者。土壤碳固存是指土壤从大气中捕获碳并稳定贮存于碳库中[45,48]。

目前稻田生态系统碳汇的研究尺度主要以区域尺度为主[49-51],而全国尺度稻田生态系统碳汇估测及固碳量计算的相关报道仍较少[52]。本研究基于3 年的水稻田受控试验数据,对DNDC 模型参数进行校验,利用DNDC 模型估算2018—2020年中国稻田生态系统的固碳量,并分析其时空分布格局,以期为区域稻田生态系统固碳减排提供重要决策依据。

1 材料与方法

1.1 稻田受控试验

受控试验于2015 年7 月—2018 年7 月在江苏省句容市淮源农场(31°48′N,119°13′E)进行。研究区属于典型的亚热带气候,试验期间平均年降雨量1 609.5 mm,日平均最低气温20.7 ℃,最高气温27.9 ℃。根据联合国粮农组织土壤分类[53],该水稻田土壤为水耕人为土。试验田土壤(0~20 cm)的理化性质为:pH 值5.8,土壤容重1.25 g/cm3,总碳含量9.12 g/kg,总氮含量0.96 g/kg,黏粒占14.63%,粉粒占78.62%,砂粒占6.74%。

稻田受控试验期间,水稻秧龄达30 d 后移栽至试验田。水分管理采用中期排水晒田措施[54]:淹灌—晒田—复淹—干湿交替。在水稻移栽前7 d 进行翻地和淹水,并维持淹水状态1 个月;季中排水的时间通常为7~14 d;复淹后,采用干湿交替灌溉直至水稻收获前 7 d。作物管理按照当地水稻—冬小麦轮作制度种植。水稻移栽和收获时间见表1。每年水稻成熟时收割,收割时尽可能保证水稻根系的完整性,并将根系清洗干净。水稻晾干水分后将其分为根、茎、叶和穗4 个部分,测定每个部分的干质量。

1.2 DNDC 模型参数输入及验证

1.2.1 DNDC 模型模拟的参数输入

DNDC 模型模拟包括点位模拟和区域模拟,模拟的前提是输入对应的气象数据、土壤属性、耕作参数等[54]。区域模拟前,首先对DNDC 模型进行参数优化和验证,从而确保该模型适用于模拟研究区域的生物地球化学过程,详细的参数优化方案及点位验证结果见文献[55-56]。本研究运用DNDC 模型(9.5 版本)对中国稻田固碳量进行区域模拟,研究设定的模拟单元为1 km×1 km的规则网格。

气象数据来源于中国气象局2018—2020 年699 个气象站点的地面气候资料日值数据集(https://data.cma.cn/),包括气压、气温、相对湿度、降雨量等。根据最临近原则将气象数据分配至模拟单元,每个模拟单元的气象数据包含气象站代码、经纬度、日最高气温、日最低气温、平均气温、日降雨量等信息。在2018—2020 年间,全国气温为10.1~10.3 ℃,较常年偏高0.5~0.8 ℃;全国降水量为645.5~673.8 mm,比常年偏多3%~7%,其中,东北、西北、华南年降水量偏多,而华北和长江中下游相对偏少,西南略偏少。总体而言,主要粮食产区光、温、水匹配较好,主要粮食作物生产期间的气候条件有利于农业生产[57]。

土壤属性数据来源于协调世界土壤数据库(1.2 版本) (http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soil-database/),空间分辨率为1 km×1 km。土地利用类型数据基于Landsat 卫星获得的Landsat Thematic Mapper/Enhanced Thematic Mapper Plus (TM/ETM+)遥感影像(http://www.globallandcover.com)产生。水稻种植区内各模拟单元的土壤属性由土地利用类型数据和土壤属性数据叠加分析生成。总体而言,中国水稻田SOC含量相对较低,大多数SOC 含量低于15 g/kg,变化范围介于3~51 g/kg,其中黑龙江省和吉林省SOC 含量最高;土壤黏粒含量变异较大,其范围在4%~50%间;土壤容重的变化范围介于1.2~1.4 g/cm3,广西壮族自治区和贵州省的土壤容重相对较低。

水稻种植面积及产量数据来自各省统计年鉴。2018 年中国水稻种植总面积为3.019×107hm2,早稻、晚稻和单季稻分别为4.79×106、5.27×106和2.013×107hm2,占比分别为16%、17%和67%,平均产量分别为5.967、5.958 和7.559 t/hm2;2019年水稻种植总面积减少至2.969×107hm2,早稻、晚稻和单季稻的种植面积分别为4.45×106、4.97×106和2.027×107hm2,占比分别为15%、17%和68%,平均产量分别为5.902、6.049 和7.561 t/hm2。

单季稻、早稻和晚稻的平均施氮量分别为150.53、139.91 和138.98 kg/hm2[58]。尿素为中国水稻生产中最常用的氮肥类型,故在DNDC 模型中以尿素作为输入的氮肥。由于目前缺乏完整的关于中国不同地区水稻田粪肥施用情况的统计资料,故本研究没有考虑粪肥的施用。在水稻收获后,15%的秸秆施入稻田以实现土壤改良。本研究采用单季稻和双季稻2 种常规的种植制度进行模型模拟。早稻、晚稻和单季稻的平均生育期分别为87、94 和109 d[59-61]。

1.2.2 模型验证

本研究依据相关系数(r)、归一化均方根误差(normalized root mean square error,nRMSE)和平均绝对误差(mean absolute error,MAE)评价DNDC 模型模拟结果的有效性[62-63]。为在全国范围内评估校准后DNDC 模型的性能,本研究收集了各省统计年鉴中的水稻产量数据,并以“有机碳/有机质”和“2010—2020”为关键词在中国知网上收集了40 组土壤有机碳观测数据(图1),用于验证区域尺度上水稻的产量及SOC。

图1 气象站点、试验点、水稻种植区和验证点位置图Fig.1 Location map of meteorological stations,experimental sites,rice area and verification site

1.3 稻田生态系统固碳量计算

1.3.1 水稻固碳量

水稻固碳量是指水稻光合作用形成的净初级生产量,即收获的籽粒、茎叶和根系生物量中固碳量的总和。水稻单位面积固碳量计算公式为:

式中:C为区域水稻单位面积固碳量,kg/hm2;Cg为水稻籽粒固碳量,kg/hm2;Cs为水稻茎叶固碳量,kg/hm2;Cr为水稻根系固碳量,kg/hm2。

水稻固碳量的计算公式为:

式中:TC 为水稻固碳量,kg;Si为每个模拟单元的水稻田面积,hm2;Ci为每个模拟单元的水稻单位面积固碳量,kg/hm2;n为模拟单元数。

1.3.2 稻田土壤固碳总量

稻田土壤固碳总量是指一段时间内稻田生态系统土壤碳储量的变化量,反映了稻田生态系统土壤碳库的变化,其计算公式为:

式中:TSOC 为稻田土壤固碳总量,kg;ΔSOCi为每个模拟单元的SOC 年变化量,kg/hm2。

2 结果与分析

2.1 DNDC 模型模拟结果验证

2.1.1 点位尺度上的验证

DNDC 模型模拟和基于受控试验实测的水稻根(n=15)、茎(n=17)、叶(n=17)、穗(n=25)和总生物量(n=17)的MAE 均低于8%,分别为7.3%、7.7%、7.3%、4.5%和4.7%。水稻根、茎、叶、穗和总生物量的模拟值与实测值的r值均大于0.8 (P<0.01),说明DNDC 模型能够很好地反映水稻各组分生物量的变化,并对其进行模拟。

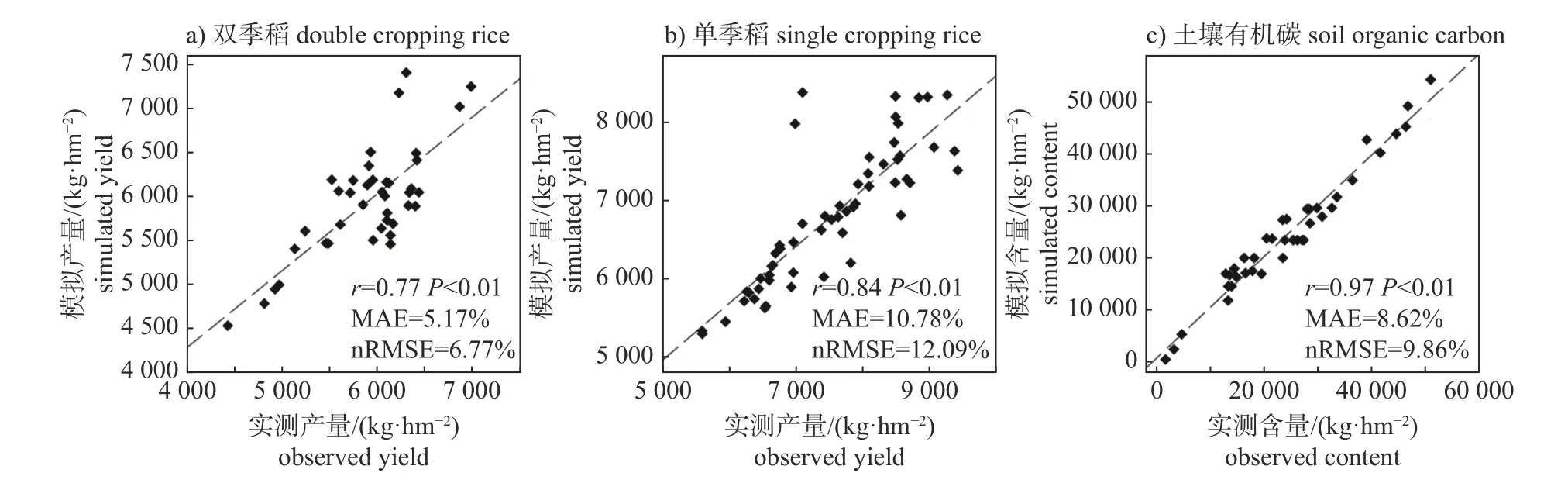

2.1.2 区域尺度上的验证

双季稻(图2a)和单季稻(图2b)观测和模拟的产量nRMSE 和MAE 较小,且r≥0.77 (P<0.01),表明 DNDC 模型在研究区具有较高的模拟精度,可用于模拟水稻产量的动态变化。此外,SOC 的模拟结果与实测数据间的MAE 和nRMSE 均小于10%,说明其在水稻SOC 动态变化的模拟中具有较高的精度和较好的应用前景(图2c)。

图2 区域尺度DNDC 模型模拟结果验证Fig.2 Accuracy assessment of the simulation results by DNDC model on regional scale

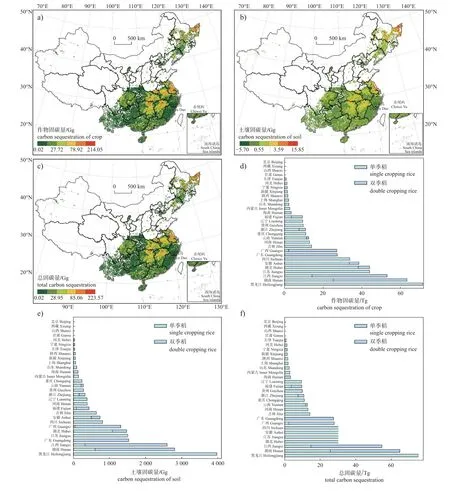

2.2 中国双季稻固碳量的空间分布

作物固碳量和土壤固碳量存在显著的区域差异(图3a 和3b)。江西、湖南和广东3 省的总固碳量排在前列,该3 省的作物固碳量占双季稻作物总固碳量的67.65% (图3c)、土壤固碳量占双季稻土壤总固碳量的69.27% (图3d),主要原因是这3 省的播种面积占双季稻播种面积的67.96%。云南、浙江和海南3 省的作物和土壤固碳能力均较弱,作物平均固碳量仅为2.49 Tg,远低于全国平均值(15.29 Tg);土壤固碳量均低于80 Gg,主要原因是这3 省的平均播种面积仅占全国双季稻的5.49%。此外,作物固碳总量还受水稻单产的影响。海南省受地形影响,适宜播种水稻的面积较小,且同时存在产量较低的旱田或涝田,加之水稻管理措施粗放以及病虫害的影响,其水稻单产远低于全国平均水平。

图3 中国双季稻生态系统固碳量空间分布Fig.3 Spatial distribution of carbon sequestration in double cropping rice in China

双季稻区的北部省份(湖北和安徽)及东部省份(浙江和福建)的土壤固碳量较低(图3b);湖南、江西和广东的土壤固碳量较高;华南地区由于水稻土分布面积广泛,在有机碳固定中的贡献较大,土壤固碳量相对较高。江西、湖南、广东和广西的双季稻固碳能力较强,江西和湖南的固碳量接近40 Tg,广东和广西的固碳量均大于25 Tg(图3e)。另外,作物固碳量大于土壤固碳量,作物固碳量占双季稻总固碳量的97.21%。

2.3 中国单季稻固碳量的空间分布

由图4 可知:单季稻作物固碳量和土壤固碳量总体上呈现北高南低的特征。东北地区(黑龙江、吉林)作物和土壤固碳能力较强,主要原因为东北地区气候湿润,降水充沛,适合作物生长,净初级生产力较高,作物固碳量较大,凋落物输入量大;同时温度较低导致凋落物分解速度较慢,利于积累有机物。北京、西藏和山西播种面积仅占单季稻播种面积的0.01%,故作物和土壤固碳量较低;此外,地处高原的西藏由于海拔高、气温低,气候干燥加之自然灾害较多导致水稻单产较低,水稻作物固碳能力较弱。单季稻总固碳量为366.04 Tg,省份平均固碳量为13.07 Tg。黑龙江、江苏、湖北、四川和安徽的固碳能力较强,平均固碳量为45.62 Tg,远高于全国平均水平。另外,作物固碳量大于土壤固碳量,作物固碳量占单季稻总固碳量的96.82%。

图4 中国单季稻生态系统固碳量空间分布Fig.4 Spatial distribution of carbon sequestration in single cropping rice

2.4 中国稻田生态系统总固碳量的空间分布

水稻分布地域广阔,自然条件复杂多样,2018—2020 年中国水稻作物固碳量的空间分布高度异质,总体呈现东北、华中地区高,东南、西南地区低的空间分布特点(图5a)。土壤固碳量空间分布大体呈现北高南低的地域分异规律(图5b):北方地区(黑龙江)土壤固碳能力强,南方地区(江苏、湖北和广东)土壤固碳能力处于中等水平,而西南、华东及华北地区土壤固碳能力处于较低水平。水稻总固碳量为523.29 Tg,省份平均固碳量为17.44 Tg。从空间分布上看(图5c),固碳量较大的区域集中在黑龙江、河南南部、湖南、江西、安徽、江苏等;而固碳量较小的区域位于浙江、宁夏北部、陕西南部等。

图5 中国稻田固碳总量的空间分布Fig.5 Spatial distribution of total carbon sequestration in paddy fields in China

黑龙江、湖南、江西、湖北和江苏的固碳能力较强,其作物固碳量占全国作物固碳量的一半以上(图5d),土壤固碳量占全国土壤总固碳量的62.96% (图5e),固碳总量达到285.02 Tg,固碳能力排在全国前列(图5f)。湖南、福建、江西和广西的双季稻固碳量大于单季稻,双季稻固碳量约占总固碳量的60.26%~92.19%。除广西双季稻播种面积大于单季稻外,湖南、福建和江西的双季稻播种面积均小于单季稻。

3 讨论

3.1 与其他研究的估算结果比较

水稻作物固碳量通常在0.115~0.917 Pg,占农田作物固碳的40%~46%[64-65],本研究估算的水稻作物固碳量处于该估算范围内,与王雅楠等[66]计算的结果相近。模型的选取以及输入参数的差异会得到不同的计算结果。本研究计算得到的稻田土壤碳储量为0.78 Pg,略低于PAN 等[67]计算得到的0.85 Pg,分析其可能原因包括以下2 个方面:(1) DNDC 模型计算的是土壤深度0~20 cm 的碳储量,而PAN 等[67]估算的是基于实测土壤剖面资料所记录的土壤深度;(2) PAN 等[67]估算的有机碳含量是将有机质含量乘以0.58 转化而得,而本研究是直接以碳(C)为计算单位,故两者略有区别,但总体而言,本研究估算的结果与其他相关研究基本一致。

本研究对DNDC 模型进行了参数优化、校准和验证,模拟值与实测值在点位模拟和区域模拟上均具有较好的一致性,表明DNDC 模型具有模拟稻田生态系统作物和土壤固碳量的能力。然而,利用DNDC 模型模拟全国水稻固碳量的时空分布格局也存在一定的不确定性[68]。首先,在区域尺度上,DNDC 模型模拟的不确定性主要来源于土壤属性的空间异质性,模型默认每个模拟单元内的土壤属性是均一的,这与现实情况不符[68],因此,在今后的研究中还需要大量田间试验数据来优化模型内部参数,减少系统误差,从而更全面和准确地提高模拟精度[69]。其次,长期定位试验数据还比较欠缺,全国水稻分为单、双季稻不够精细等因素也会导致模型模拟的不确定性,因此,试验数据的逐步积累以及不断增加对稻田生态系统固碳能力及其微生物—土壤—作物交互作用机制的认知才能逐步减少估算的不确定性。

3.2 农田作物碳储量的碳源汇效应

与森林和草地生态系统相比,农田生态系统的碳汇较弱。方精云等[70]、赵宁等[71]和杨元合等[72]学者认为:农作物收获期短,作物生物量的固碳作用不显著,因此把农作物生物量的碳汇设为零。然而,近年研究结果表明农田作物生物量的碳汇为0.6~2.0 Pg[64-65,73],且通过估算作物碳储量动态变化可知:随着作物栽培技术的逐步优化和农业投入的快速增加,作物生产和固碳能力不断增强[74]。农作物自身的固碳能力在产量不断增加的背景下迅速提升,作物生产系统正逐步成为一个庞大的碳库,对于维持农业土壤固碳、增加土壤有机碳储量、确保粮食安全等至关重要[4]。

稳定的土壤有机碳形成时间较长,且农作物大多为一年生[75],因此在农田生态系统中土壤碳储量(密度)普遍大于作物植被碳储量(密度)[74],但在区域尺度上,作物具有显著的碳汇功能,中国农作物年均固碳量高达6×108t[76]。随着农业生产技术的提升,农作物生产能力和农作物碳蓄积量也在不断提高,同时,作物的生产能力以及秸秆还田模式也会影响土壤碳库水平[74]。因此,在农田生态系统碳储量及碳收支估算中应充分重视作物碳储量,并具体分析不同时空尺度的碳源汇效应。

稻田生态系统在中国陆地生态系统碳循环中占据着重要地位,稻田的耕作制度和田间管理模式不断优化,尤其是土地利用变化和水稻新品种的推广和运用将影响稻田生态系统的固碳过程和固碳能力[77]。在今后的研究中,阐明各要素对稻田生态系统固碳功能的影响机制,提升核算与预测稻田碳中和的能力[78],对于固碳减排和稻田可持续发展具有重要意义。

4 结论

本研究基于DNDC 模型估算中国稻田作物和土壤固碳潜力。受控试验和区域尺度大田观测表明DNDC 模型能较高精度模拟作物、土壤固碳量的时空分布格局。2018—2020 年,中国稻田生态系统固碳量达523.29 Tg,其中单季稻固碳总量366.04 Tg,双季稻固碳总量157.25 Tg;黑龙江、湖南和江西的固碳能力排在全国前列。作物固碳量对固碳总量贡献较大,约占固碳总量的97%,而土壤固碳量仅占3%。单季稻固碳量的分布呈现北高南低的特征,双季稻固碳量的分布呈现北低南高的特征,双季稻区北部及东部省份固碳量较小,南部省份固碳量大。