《灵枢经》中转喻的临床叙事功能❋

韩佳桐,王 昊,杨秋莉

(中国中医科学院中医临床基础医学研究所,北京 100700)

《黄帝内经》(以下简称《内经》)是中医学理论的原典医籍。研究者认为,《内经》时期的医学语言具有朴素的解释性,这种解释性从医生的具身认知中生发,使语言的形态富含情感、经验[1]。薛崇成教授曾将《内经》翻译为The Canon of Medicine,指出其将散在的医学经验汇聚为整一的时-空-生物-心理-社会医学体系,具有不可替代的医学叙事价值[2]。从叙事特征来看,《内经》代表着原初的中医学叙事,其中语词的运用是展现和组织理论内容的主要叙事阵地。

目前,以概念隐喻为代表的认知语言学研究已经初步对《黄帝内经》的语言作出了认知阐释,在一定程度上加深了对古代医学语言词汇特征的认识。然而,此类研究仍未充分发挥其临床意义,本文试以《灵枢经》中的转喻运用为角度对此作出探索。

1 转喻的含义及认知意义

在认知语言学中,转喻(metonymy)指在同一认知域内,采用一概念代指另一概念,例如可用“膏粱”代指肥甘厚腻的食物。彼此指代的两个概念之间应具有认知上的邻近关系(contiguity),该种关系不仅存在于人、物之中,如部分指代整体、整体指代部分、材料指代物体、成员指代范畴、范畴指代成员等;也广泛存在于事件之中,如终点指代全程、原因指代结果等[3]。

认知语言学的理论背景之一为具身认知,强调语言表达是具身经验的外现、语言从具身认知出发解释事物[4]。转喻是认知语言学的原则之一,蕴含着丰富的具身认知经验。语言使用者在无意识的具身认知下形成对事物发生、发展过程及其所含属性的一种典型、理想化的整体认知,这就是认知的“完形”,转喻的邻近关系就是在对同一事物认知完形的范围内界定的。认知语言学的奠基人Lakoff和Johnson[5]提出,转喻并不是简单的指代过程,而需要承担对事物的解释功能,即所选取的转喻概念必须能体现所代指概念的突出特征。贾春华等[6]进一步说明,以认知语言学为代表的语言研究揭示着中医学的世界观,体现着中医学对事物的认知加工。

经由转喻过程,事物的特征得到有效的提炼和描述。这有助于点明、阐释和强调叙事中涉及的核心概念,将其深入根植在读者的认知之中,成为叙事文本的思维脉络。因此,在中医学理论典籍的叙事研究中,转喻应是最为先导和基本的认知层级。厘清医籍叙事中转喻的应用,有助于辨析叙事中意图凸显的机体、疾病、辨证、诊疗特征。

2 转喻在中医学领域的研究

中医学领域研究者提出,认知语言学所依赖的具身认知在中医医籍的语言理解中十分关键。通过研究转喻、隐喻等认知语言学原则在中医医籍中的使用,可以深入认识中医学建立五行等系统的心理和语言依据,避免中医医籍的理论研究流于“形而上”[1]。

中医学领域的认知语言学研究目前以隐喻为主,转喻研究不仅十分匮乏,且与临床的关系及所发掘的临床意义深度相比隐喻研究尚显粗浅。然而,研究者关注到了转喻在医籍中普遍存在、有助于读者理解医籍,指出转喻研究是临床医籍文本细读中基本而重要的环节。目前,代表性研究主要说明了以下三方面:一是转喻的思维基础,如何珮珩等[7]提出,转喻和隐喻的指涉均基于具身认知中的意象图式,意象图式形象地描述了转喻所涉概念之间的关系;并以“表”“里”举例,认为该种转喻综合了容器-内容图式和内部-外部图式,以代指病邪所在的相对位置。胡正旗[8]认为,转喻的解释作用甚至比隐喻更为基础。医籍中大量存在以“象”范畴指代成员的类属关系应用,取象比类可以从部分归纳整体、也可以从整体推及部分,如“寒”可用来指代寒的病邪、寒的性味、寒的症状等。二是转喻的使用类型,如周文婕、王少男等[9-10]对医籍论述中常见的转喻类型作出了具体举例,如“膏粱之变”中“膏粱”指代肥甘厚味,属部分指代整体;“不知日月”中“日月”指代色脉变化,属特征指代范畴;“疮痍之民”中疮痍是战争的结果,是结果指代事件等。三是转喻的应用研究,如石勇[11]从中医学术语“取象比类”入手,佐证翻译过程是一种广义的转喻,以实现对相关概念特征和意义的跨语言传达;张洁等[12]也从转喻认知入手比较了《内经》三个译本的翻译优劣。

然而,临床叙事意在阐释理论、解决问题,叙事目的性强,仅说明医籍在何处、如何使用了转喻是不够的。实质上,选择运用转喻体现了作者的叙事目的,转喻本质上是叙事行为、具有叙事功能。因此,临床叙事角度的转喻研究应结合实例,明确转喻如何辅助叙事者说明临床问题,从而将语义性的研究转化为临床语用、临床叙事的研究。

3 《灵枢经》中的转喻运用

本文选取《灵枢经》版本为人民卫生出版社1963年版(“梅花本”)在2012年的重刊版本。该本以宋代史崧校订的《灵枢经》为蓝本,共八十一章,主要论述针灸涉及的生理、病理及诊疗原理,是中医学理论的原典医籍。《灵枢经》密切结合病人体质、疾病性质、所涉病位来阐述病机、规划诊疗,其叙事中转喻的应用十分常见,对临证的全过程均具有指导意义。故本文从体质、病性、病位、病机、诊疗等临床叙事的基本元素入手,论述转喻在《灵枢经》临床叙事中承担的功能。

3.1 厘清体质的本质与现象

《灵枢经》多以人身外部和内部的相对关系来代指体质,用以点明机体中何为本质、何为现象、如何判断体质强弱。《灵枢·寿夭刚柔》对此进行了层次分明的阐释:首先,形气相任或血气经络胜形者“寿”,以形-气关系代指整体体质,说明气血是体质的内部本质、形体是外部现象,若血气相对形体更充足,则形体能获得足够的充养、体质健旺;反之则形体耗竭血气、体质衰弱。《类经》解释为“血气者,内之根本也。形体者,外之枝叶也。根本胜者寿,枝叶胜者夭”[13]。其次,篇中用脉、肉、骨、皮等易于观察的体表特征代指气血状态、再通过“形-脉”“形-肉”“形-皮”“形-骨”的盛衰对比代指体质。例如形体充盈时,“脉大、肉坚、骨高、皮缓”提示气血状态与形体一致、人易寿,反之“脉弱、肉脆、皮急、骨小”则提示气血不足以充养形体、人易夭,为四诊司外揣内、判定体质提供了参考。

《灵枢·阴阳二十五人》《灵枢·通天》等篇章中,转喻关系则是以五行(金、木、水、火、土)和阴阳关系(太阴、少阴、阴阳平和、少阳、太阳)代指体质,将形体、性格特征联系在一起,体现气血常度,即《灵枢·通天》所述“凡五人者,其态不同,其筋骨气血各不等”[14]122。《灵枢·阴阳二十五人》首先用五行转喻,以粗略划分体质,如“金形之人……其为人方面、白色、小头”[14]109;再在各型人中以手足经转喻细分阴阳,进一步厘清气血分布与形体的关系,如“右商之人,比于左手阳明”“手阳明之下,血气盛则腋下毛美,手鱼肉以温;气血皆少则手瘦以寒”[14]110。

《灵枢·通天》则以阴阳比例作转喻、代指体质,表明体质由人体气血多寡和分布模式决定,在治疗中各有宜忌。如太阴人“多阴而无阳,其阴血浊、卫气涩”[14]122,治疗时应注重去菀陈莝、通利阴血;少阳人“多阴而少阳,经小而络大,血在中而气外”,治疗时应同时补内部经气、泻外部血络;阴阳和平之人则“阴阳之气和,血脉调”,治疗时主“和”,平而调之。

可见,运用转喻可辅助读者认识体质的本质和现象,这既有助于见微知著,从形体判断气血充养情况和分布趋向;也可知常达变,理解各型人不同的气血状态与形体特征,从而在诊断时更有效率、治疗时中病即止,不伤正气。

3.2 综合病性、病位以概括病机

3.2.1 阴阳转喻 《灵枢经》中常将病性、病位归纳为阴、阳,通过多层次转喻把握病机。《灵枢·禁服》《灵枢·动输》中论述的寸口-人迎脉法在此很有代表性。首先,《灵枢·禁服》提出“寸口主中,人迎主外”[14]90,“中”“外”分别代指阴经、脏腑和阳经、筋肉。其后的论述在此基础上综合了病性,如“寸口盛则胀满,寒中食不化;虚则热中,出糜,少气,溺色变”[14]90。参看《灵枢·百病始生》曰“多寒则肠鸣飧泄、食不化;多热则溏出糜”[14]114;《灵枢·师传》“胃中寒,则腹胀”[14]60;《灵枢·经脉》“肺气虚……少气不足以息,溺色变”[14]29等论述可知,寸口主病位在脏腑,寸口盛病性属阴盛实寒、寸口虚病性属阴虚热中。因此,寸口所主的病位、病性均归为“阴”的范畴,即“阴位、阴病”。反之,人迎则“盛则为热,虚则为寒”,主“阳位、阳病”。

基于此,《灵枢经》常以“阴”和“阳”与病性、病位互作转喻。例如,《灵枢·百病始生》曰“风雨则伤上,清湿则伤下”[14]114,风雨发自天气,代指阳邪、清湿发自地气,代指阴邪,指出病性与病位通常同气相求。这在《灵枢·动输》中形成了脉诊判断预后的基础,其曰“阴阳上下,其动也若一。故阳病而阳脉小者为逆,阴病而阴脉大者为逆”[14]106。“阴阳上下”代指寸口脉和人迎脉,平脉状态应二者基本一致;罹患“阳病”(代指阳部、阳性的病邪)时,“阳脉”(代指主外、主热的人迎脉)本应大而反小,指示病入内、转寒,是阳部阳气虚不能抗邪的征象;而患“阴病”(代指阴部、阴性的病邪)时,“阴脉”(代指主内、主寒的寸口脉)大指示阴寒邪气凝聚于内,是阴部阳气虚不能抗邪的征象。因此,《灵枢经》通过转喻将病性、病位均归纳为阴阳的特征元素,体现了八纲辨证以阴阳总揽寒热、表里、虚实的思想。

3.2.2 藏象(脏腑)转喻 《灵枢经》注重经络、脏腑的联系,将经络所过部位、所属脏腑及其生理功能统一为金、木、水、火、土藏象,再以藏象代指脏腑、经络、部位等,说明病机发展趋势。例如,《灵枢·经脉》曰“足厥阴气绝则筋绝,厥阴者肝脉也,肝者筋之合也”“太阴者行气温于皮毛者也”[14]35,说明经脉受脏腑之气濡养五体,经脉、脏腑、五体秉承同一气、在同一藏象内相互关联,提供了转喻的理据。此后论述中常以藏象转喻体现病机、病势,如“手太阴……气不荣,则皮毛焦;皮毛焦,则津液去皮节;津液去皮节者,则爪枯毛折;毛折者,则毛先死。丙笃丁死,火胜金也”[14]35。其中,皮毛、手太阴、肺均属于“金”,末句以“金”藏象总揽而代指三者,说明该类疾病中,应注意丙丁日火侮而乘之,此属“乘年之衰,逢月之空,失时之和”的不良预后。

此外,《灵枢经》中也常用脏腑代指疾病以明确病机和病势,如《灵枢·厥病》曰“色苍苍如死状,终日不得太息,肝心痛也,取之行间、太冲……心痛间,动作,痛益甚,色不变,肺心痛也,取之鱼际、太渊”[14]60。以脏腑代指病机,是为指出厥心痛是内伤疾病,而取穴选五行属火、土的荥、输,指出温阳、行气的必要性,暗示厥心痛病机是阴寒内盛、气血郁结。再如《灵枢·邪气脏腑病形》曰“肾脉急甚为骨癫疾”[14]13。参看《灵枢·癫狂》中“癫疾始作先反僵,因而脊痛,候之足太阳、阳明、太阴、手太阳;骨癫疾……诸输分肉皆满”[14]56,可知,癫疾发作的病位在经络,而此处用肾(脏)、骨(奇恒之腑)代指其病机,是突出病邪伏藏于内、候时而作的特征,提示不仅须在发作时泄夺邪气所在的经络,也须在缓解期调平邪气所伏的脏腑。

藏象转喻展现了天人合一思想,有助于脏腑辨证体系的发挥。例如,脏腑代指疾病也多见于《金匮要略》。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》曰“肝中风者,头目瞤,两胁痛,行常伛,令人嗜甘”“肝着,其人常欲蹈其胸上,先未苦时,但欲饮热”[15]41;《金匮要略·水气病脉证并治》曰“肾水者,其腹大,脐肿腰痛,不得溺”[15]52。其转喻的应用逻辑与上段《灵枢经》中一致,均指向了病邪的内生特性,其发展、转归与五脏功能紧密关联,为随五脏特性建立治则、遣方用药提供了基础。

3.3 贯通治则治法

《灵枢经》运用转喻将针具的设计、刺法等结合为一以贯之的理论。例如,《灵枢·九针》曰“一者天也,天者阳也……皮者肺之合也,人之阳也。故为之治针,必以大其头而锐其末,令无得深入而阳气出也”[14]137。据上文,“阳”代指外部、上部、浅表病位,也代指表、热等病性。参看《灵枢·邪气脏腑病形》曰“刺缓者,浅内而疾发针,以去其热”[14]13;《灵枢经·刺节真邪》曰“凡刺热邪越而沧……为开通,辟门户,使邪得出病乃已”[14]129,可见表热之邪适合浮、浅、用于“开鬼门”的刺法,而针具的相应设计是为限制针具刺到皮毛以下的部位,以保证“因其轻而扬之”的治则。

此后,在具体疾病的处理中常以九针代指治疗宜忌。如《灵枢·热病》曰“热病先肤痛窒鼻充面,以第一针……索皮于肺,不得索之火”[14]57,此处以“第一针”代指热病初起在肺表时的治则,指出针法应主轻扬开泄而不可令邪深入。其后的“热病先身涩,倚而热,烦悗,干唇口嗌,取之皮,以第一针……索脉于心,不得索之水”[14]57,也以“第一针”代指治则,可见心、肺均为热病初起时累及的主表、主热的脏腑,其区别在于心主浅表络脉而肺主皮毛玄府;并可推知“索皮”“索脉”代指所选腧穴而非针具和手法。

转喻的运用便于体现病机、治则、治法的连贯性,完善相应方药和针具的设计。例如,热病篇反映的诊疗思想与《温热论》“温邪上受,首先犯肺,逆传心包,肺主气属卫、心主血属营”一致,也契合三焦辨证“治上焦如羽,非轻不举”的治则,其针刺原则与温病初起的银翘散煎服法十分相似,“鲜苇根汤煎,香气大出,即取服,勿过煮。肺药取轻清,过煎则味厚而入中焦矣”[16]。可见,转喻的联系功能在医籍中普遍存在,有助于医者建立和完善辨证理论。

4 作为临床叙事行为的《灵枢经》转喻

Austin和Searle[17]将言语行为分为叙事行为、施事行为和成事行为三种,其中叙事行为指“言内之意”,即赋予词句、文本以意义,从而阐明作者的某种思想或目的。从《灵枢经》的转喻案例分析可见:第一,转喻的运用并不是随机、突然的,其意义也并不是丰富文字修辞,而是建立在对中医学整体观念的理解基础上主动使用的,以达到组织医学理论、指导临床的目的。第二,《灵枢经》转喻中互相代指的双方往往并非实体概念,而是开放性的“象”范畴和其实例。其中最具代表性的转喻手法是将生理、病理特征归入“象”(如阴阳、藏象),或经转喻将某种关系界定为“象”(如体质中的少阴、少阳)。转喻使“象”在症状、体征、身体部位和病性病位的各个实例中得到显现,并说明了“象”对体质差异、病情转归和治疗原则的具体影响。因此,《灵枢经》的转喻是从中医学象思维生发出的叙事行为,深化、具象了象思维系统下的临床经验。

5 结语

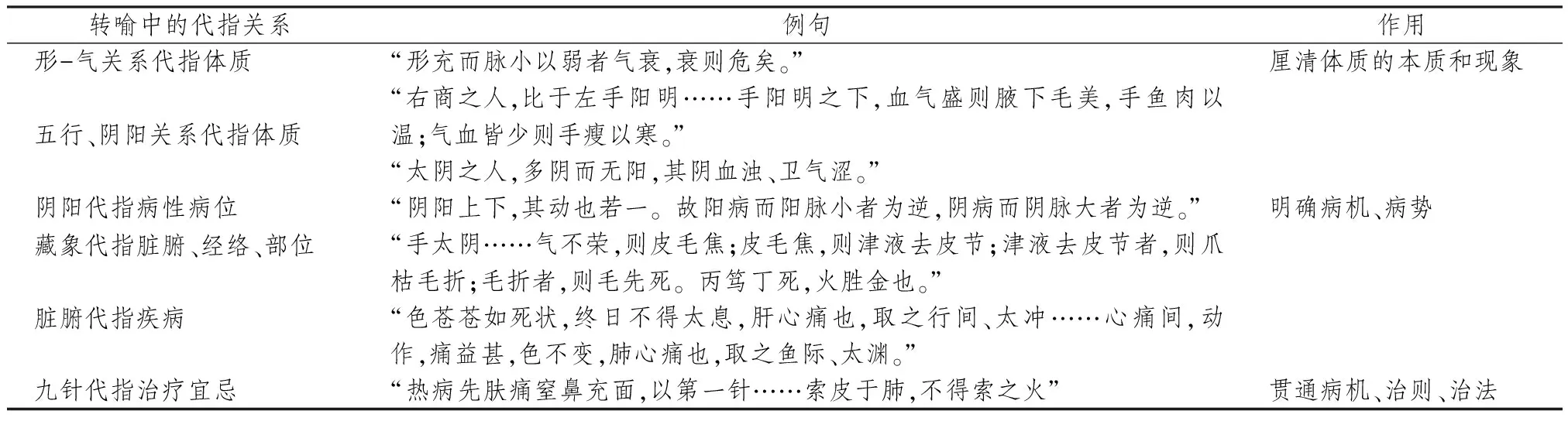

《灵枢经》临床叙事中的转喻通过整体、部分互相指代的转喻路径,将天人合一的理念贯穿在论述之中,厘清了体质、病机、治法的本质和重点,并借助阴阳和藏象范畴的代指将病位、病性、治法、预后、针灸器具汇集为完整的诊疗思维,见表1。从《灵枢经》可以看出,转喻本身即是一项叙事行为,其叙事功能包括对临证关键特征的提取、诊疗要点的组织、各章节叙事的呼应、临床理论的统一。其语言运用充分展现了中医学的认知特征,为后世医论的叙事奠定了语言基础。

表1 《灵枢经》中转喻的运用及其作用