《红线盗盒》的影像与文本

李 玲

(中国艺术研究院 戏曲研究所,北京 100000)

梅兰芳的扮装照片可以作为历史研究的视觉材料。我们也可以站在艺术家和艺术作品中心论的角度来分析作品背景、主题思想、技术、个性和风格。同时艺术作品的影像被大批量印刷、复制传播,它又具备文化产品的属性,是可供大众消费并成为信息化社会的一个细节。影像所展示的视觉形象是一种表达意义的符号系统,照片影像不仅被消费它的公众所感受和认知,还被公众解读,在解读的过程中必然或多或少地与传统的符号库相联系,尤其是在艺术这个充满符号和规范的领域。

一、《北洋画报》与加州大学数据库中的红线

1927年2月9日 《北洋画报》刊登了一张梅兰芳的扮装照(图1),配发的文字为“伶界大王梅兰芳霸王别姬中之舞剑”。如意冠、鱼鳞甲和双剑,是固定在我们经验中的虞姬剑舞的符号。图中梅兰芳虽做出舞双剑的身段,但服饰完全不同,更清晰版本见图2。

图1

图2

两个月后,《北洋画报》认识到错误,在同年4月23日“梅兰芳特刊”上做出勘误:“红线盗盒中之梅兰芳,左右两图,曾见本报,但当日误题为霸王别姬,兹特切版再刊于此。”(图3)所谓切版,相当于现在的抠图,但效果有点奇怪,旦角头面乍看变成一个圆盘了。笔者把这种扮相称为“非典型性红线”。

图3

这是一个有趣而意味深长的错误,冯耿光亲属主办的《北洋画报》与梅兰芳关系密切,一直密切地关注梅兰芳的演艺与生活,为把梅兰芳塑造成为戏剧明星和文化大使形象发挥了重要的作用(1)吴民、司梦:《北洋画报中梅兰芳形象的建构》,《新疆艺术学院学报》,2021年第3期。。在《红线盗盒》与《霸王别姬》两出戏均频繁上演的1927年,《北洋画报》居然混淆了红线与虞姬的形象,报纸没有提及误判了这张影像的原因,也没有交代判断为《红线盗盒》的原因。这两个梅氏戏剧的人物形象被认错,出现在20世纪20年代的《北洋画报》,现在的国外数据库也可以发现相关线索。

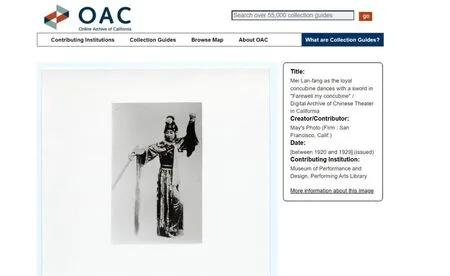

1930年梅兰芳访美,曾在加州演出并停留近两个月,当地存有一些梅兰芳的照片。笔者在加州大学的数字资源门户“Calisphere”上发现这些照片,它也混淆了《红线盗盒》与《霸王别姬》(见图4)。

图4

这张照片的标题写为“Mei Lan-fang as the loyal concubine dances with a sword in ‘Farewell my concubine’”,意思是“梅兰芳在《霸王别姬》中饰演舞剑的忠诚妃子”(2)https://oac.cdlib.org/ark:/13030/kt7x0nc7rd/?layout=metadata&brand=oac4.,这句话对虞姬的认知准确,但这不是虞姬,而是京剧《红线盗盒》中红线的扮装影像。因红线形象曾有多种不同扮装,笔者把这一系列称为“典型性红线扮相”。数据库显示这张照片来源为“May's Studio”(3)https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c88k7dcd/.,这是1923年至1976年旧金山唐人街的一家照相馆,经营者名叫Isabelle May Chan和Leo Chan。Leo Chan是在1911年后从中国移民过来的,而伊莎贝尔出生在旧金山,这一家很有可能是夫妻档照相馆。他们为在唐人街剧院的演员制作宣传照片并拍摄旧金山各种商业活动照片和生活照片。从这家照相馆拍摄的其他照片中,有些印有“精美映相馆照”的字样,所以“May's Studio”中文应该就是“精美映相馆”。后来一位Wylie Wong(音译王伟立)的收藏家获得了这些照片,并捐赠给旧金山的表演艺术图书馆,被共享于网络数据库。

这张扮装照,梅兰芳持剑做出舞蹈身段,其实并非虞姬剑舞,因为梅兰芳所饰人物左手举盒,右手持剑与佛尘,胸前有红绸系着匕首,是梅氏古装新戏《红线盗盒》的显著特征。“精美映相馆”曾经拍摄梅兰芳与旧金山市长以及当地华侨的合影,所以这张被误认为是《霸王别姬》的扮装照应该是1930赠与这家照相馆的。因为不知道梅兰芳赴美前的照片背后有没有注明剧目名称,所以我们无法判断是当年就被错认为虞姬,还是后来整理归档时发生了错误。毫无疑问的是,后世虞姬作品的知名度和高频传承使虞姬的双剑舞比红线剑舞更根深蒂固地植入于我们的认知中,双剑舞更多地指向虞姬的符号。在1927年,如日中天的梅兰芳常演这两出戏,《北洋画报》在传统程式化行头被打破的创新浪潮中却没抓住重点。显然《红线盗盒》是古装新戏浪潮中扮装形象变化波动最大的一个例子,除此之外,还有其他不少未能阐明的问题。

二、日本演出宣传册中的红线

1924年梅兰芳第二次赴日演出,在宝冢大剧场曾演出5天,全团人马共演出20出戏,梅兰芳则每天演一出,分别是《红线传》《贵妃醉酒》《洛神》头本,《虹霓关》和《廉锦枫》(4)吉田登志子:《梅兰芳1919、1924年来日公演的报告》,《梅兰芳与京剧在海外》,大象出版社,2016年版,第99页。。《红线盗盒》当时被称作《红线传》,宝冢少女歌剧团在梅兰芳演出的剧目解说册子中登载了梅兰芳的扮装照,其中有《红线传》(图5),这张照片还被做成明信片发售。图5这张明信片下还写着日文介绍,意思是“梅兰芳饰演《红线传》侍女(其实是剑侠仙女)”,显然这是另一套行头装扮的红线。同系列还有另外两张扮装照(图6、图7),在国内相关图册中也能见到。吉田登志子的调查显示,当时日本多家报纸刊登帝国电影公司为梅兰芳拍摄电影的消息,共拍摄三部戏的片段,分别是《红线盗盒》(有的写作《红线传》)、《虹霓关》和《廉锦枫》。但梅兰芳回忆自己拍电影的情况时,只提到拍摄了《虹霓关》“对枪”和《廉锦枫》“刺蚌”片段(5)梅兰芳:《我的电影生活》,中国电影出版社,1984年版,第23页。,却没有提到《红线盗盒》。1962年《上海戏剧》总结梅兰芳拍摄的影片资料,也没有提起《红线盗盒》(6)《梅兰芳拍摄的影片资料》,《上海戏剧》,1962年第8期,第11页。。

图5

图6

《红线盗盒》具备梅氏古装新戏的标志性特点:歌舞并重。时人评此剧:“姿貌既美,剑法亦娴,飘飘然真有飞仙之概……唱白身段均极繁难”(7)林屋:《梅兰芳之红线盗盒》,《新闻报》,1924年1月8日,第1版。,“各报剧评,亦复一直赞美。剧中舞剑一场,尤博好评……盖此剧亦梅派之标准戏也”(8)《谈红线盗盒》,《新天津画报》,1941年第4卷,第15期,第2页。。红线的唱段不仅于1924年在日本灌录了唱片(9)韩子勇:《梅兰芳画传》,文化艺术出版社,2022年版,第447页。,1929年在国内也由大中华录制为唱片(10)钱乃荣:《上海老唱片1903-1949》,上海人民出版社,2014年版,第34页。,为1930年访美做准备。音乐家刘天华记为五线谱的《梅兰芳歌曲谱》,也收录了红线唱的“谯楼上打三更”等片段(11)梅葆琛、林映霞等编:《梅兰芳演出曲谱集》第4集,文化艺术出版社,2015年版,第35-37页。吴新雷:《二十世纪前期昆曲研究》,春风文艺出版社,2005年版,第99页。。访美演出剧目中所制定的各式舞蹈短节目也含有红线剑舞(12)齐如山:《平剧出国史料(中)》,《齐如山文集》第5卷,河北教育出版社,2010年版,第201页。,访苏舞蹈节目亦有红线剑舞(13)秦华生:《艺术大师——梅兰芳》知识产权出版社,2015年版,第85页。,足见这出戏是梅兰芳新编戏中拿得出手的代表作。但奇怪的是,梅兰芳在《舞台艺术四十年》以及其他文论中谈论青年时期新编古装戏的经过时,谈到早年如何学习演昆曲,他对许多戏的来龙去脉都分析详尽,甚至全剧各场从头到尾都能细说一遍,但《红线盗盒》这出戏,在他整个回忆体系中却几乎没有存在感。

许姬传曾经谈到挂在北京护国寺街的梅兰芳故居的一张照片,他说:

梅先生穿着打衣打裤,手执青龙棍,脚心朝上,摆着一个金盒。梅先生常常向朋友介绍这张照片。他说:当我排演过几出古装戏后,就打算唱昆曲《盗盒》(按明代梁伯龙所撰杂剧《红线女》,第三折是《红线女夜窃黄金盒》,《盗盒》恐系后来的简称)。我的表叔陈嘉梁把家藏的曲本找来,我就演出了这个戏。照片是在照相馆里照的,在舞台上红线女夜入田承嗣寝室,盗得金盒后,要站在桌上,摆出这个姿势,唱一句曲子。(14)许姬传:《梅兰芳遗物纪事》,《忆艺术大师梅兰芳》,文化艺术出版社,2015年版,第277页。

这段文本印证的影像显然是图7,证明图5—图7是梅兰芳早期演昆曲《盗盒》时的扮装照。这就产生了一系列疑问:1924年在日本演出时,已经演出了古装新戏京剧版的《红线盗盒》,但演出宣传册上写有“《红线传》西皮二黄”,在日本还特意灌录京剧唱段,为什么发行明信片和演出手册还使用昆曲版扮装照呢?为什么不用图2、图4那样的京剧版古装扮相的红线影像呢? 昆曲版和京剧版《红线盗盒》分别是何时首演的呢?

图7

还有另外一些相关问题,许姬传转述梅兰芳的话,指“昆曲《盗盒》”时,特意加按语解释,说明是梁伯龙杂剧《红线女》的第三折《红线女夜窃黄金盒》,却未提传奇《双红记·摄盒》。梅兰芳演昆曲《盗盒》用的到底是哪一个曲本呢?陈嘉梁是昆曲笛师,为清代嘉道年间著名昆曲名伶陈金雀的孙子,而梅兰芳祖母是陈金雀的女儿,梅陈两家是表亲,梅兰芳1914年曾师从陈嘉梁学昆曲(15)戴云:《梅氏缀玉轩所藏剧本述》,《梅兰芳与京剧的传播·第五届京剧学国际学术研讨会论文集》,文化艺术出版社,2015年版,第141页。。陈嘉梁是梨园界公认的清末民初三大笛师之一,陈氏家族几代所藏曲本后来也成为梅氏缀玉轩藏本的一部分。许姬传转述梅兰芳的话说,“表叔陈嘉梁家藏的曲本”理应为传奇《双红记·摄盒》,为什么许姬传要特意强调梁伯龙的杂剧本,却不提昆曲《摄盒》呢?因为缀玉轩的藏曲中未见梅兰芳昆曲《盗盒》演出本(16)傅惜华:《缀玉轩所藏戏曲草目》,国剧学会,1933年。,所以无法得出结论。

三、关于梅氏《红线盗盒》的首演时间

《红线盗盒》的首演时间有几种观点:

第一种观点是朱家溍与朱文相合编的《梅兰芳年谱1—30岁》,认为1918年12月于广德楼首演《红线盗盒》,配戏的是高庆奎、李寿山和曹二庚,其信息来自裕群社戏单(17)朱文相:《朱文相戏曲文集》,中国戏剧出版社,2004年版,第568页。,为第一手资料,值得信赖,但未指明演的是昆曲还是京剧。李寿山(梅兰芳的昆曲老师)和曹二庚(昆弋世家曹心泉之子)的搭配,很可能是早期昆曲版。支持这一种观点的还有《立言画刊》1938年第9期刊出图1照片,附图说明“梅兰芳二十年前红线盗盒剧影”。

第二种观点是1919年1月在中和戏院首演的古装新戏《红线盗盒》(18)谢思进、孙利华编:《梅兰芳艺术年谱》,文化艺术出版社,2009年版,第74页。,古装新戏即京剧版本,注明是齐如山编写的。

第三种观点是聊公(张厚载)认为“原系昆剧,经梅改编为皮黄,第一次出演,系民国12年3月24日,在北京真光戏院”(19)《谈红线盗盒》,《新天津画报》,1941年第4卷,第15期,第2页。,即1923年;这是聊公1941年写的,怕时间长,记忆会有差错,然而却一字也没记错,支持他说法的证据是1923年3月30日有一篇长篇报道,叫作《红线盗盒开演纪盛》,明确记录“《红线盗盒》已于24日在真光开演”,“数年前曾听过他一次,那时唱的是昆腔,现在因为配角的关系,改为乱弹,以便雅俗共赏。”(20)《小时报》,1923年3月30日。

第四种观点是1983年出版的《梅兰芳唱腔集》,认为《红线盗盒》在1926年改编为京剧版本(21)卢文勤、吴迎整理记谱《梅兰芳唱腔集》,上海文艺出版社,1983年版,第170页。。2015年出版的《梅兰芳演出曲谱集》(22)梅葆琛、林映霞等编:《梅兰芳演出曲谱集》第1集,文化艺术出版社,2015年版,第181页。也抄录了同样内容。还有《上海老唱片1903—1949》也认为“这是梅兰芳在1926年自己新编的古装戏”(23)钱乃荣:《上海老唱片1903-1949》,上海人民出版社,2014年版,第34页。。有意思的是,认定为1926年的都源自唱腔曲谱的角度。

综合上述调查,可以暂定梅兰芳早期唱昆曲版,首演是1918年12月,京剧版首演为1923年3月24日。但即便这是事实,也未能解释1924年赴日演出时挑选昆曲版红线扮装影像发行的原因。

四、三个系列影像与文本

前文列举梅氏红线扮相,呈现三个系列的影像:

第一种图5至图7——为昆曲红线形象,用传统头面,戴小额子加“太乙”面牌,顶缀绒球,两旁装饰传统武角色常用的犄子,左耳侧饰一个绒球;胸前系绸带,绑着一把匕首,打衣打裤,系战裙和腰巾,手持青龙棍、佛尘和金盒,这是短打武旦的传统装束。

《双红记·摄盒》并未描述红线的装扮,但原始文本唐代武侠小说名篇《甘泽谣》和梁伯龙杂剧《红线女》极其详尽、细腻地描述了红线改装的情节,这也许就是许姬传补充说明“梁伯龙所撰杂剧《红线女夜窃黄金盒》”的原因。

小说《甘泽谣·红线》:

入闺房,饰其行具。梳乌蛮髻,攒金凤钗,衣紫绣短袍,系青丝轻履。胸前佩龙文匕首,额上书太乙神名。(24)(唐)袁郊撰《甘泽谣》,商务印书馆,1939年版,第11页。

杂剧《红线女夜窃黄金盒》:

〔旦笑白〕俺不用,俺不用!待我暂入闺房,饰其行具,梳乌蛮髻,插金凤钗,衣紫绣短袍,着青丝轻履,胸前挂龙文匕首,额上书太乙神君。(25)http://ab.newdu.com/book/s33688.html.

胸前龙纹匕首,额上太乙神君,是红线一夜七百里神奇法力的象征。无论红线昆曲和京剧行头怎么变,胸前绑着匕首这一标志性特征被保留下来,这个特征所具有的唯一性变成了红线的符号。这个符号的隐秘性及与原始文本的高度关联增加了解读影像符号的难度,在实际演出中,这把匕首并不需要摘下来使用,它没有干预情节的实践。它在被观众解读时,如果不是历史性地去关联原始文本,匕首就更多地由身份标记和法术特征变成了一种装饰性符号。那么它是不是已经成为京剧行头衣箱古装戏衣的符号编码呢?这把匕首在后世传承的演出中,有的用红线形象保留着匕首,有的则抛弃了匕首,只留下绑匕首的绸带,或把绸带变为胸前一朵好看的绸花。通过这些扮相影像,我们起码可以还原梅兰芳创造这一符码的“历史现场”。

第二种系列是京剧《红线盗盒》的扮相——图4,与图4同一系列还有好几张影像照片,见图8至图11。梳古装头,戴大绒球,身上行头在《梅兰芳访美京剧图谱》中可得到手绘古装服饰图(图12)的印证。此剧设计了两套古装,“捧茶衣”是红线婢女身份的装束,与梅氏古装戏中的晴雯、袭人的装扮类似。红线向薛崇议敌、献计,准备夜行至田府盗盒,她的改装是重要情节,身份姿态变化的神奇色彩是原始文本和戏剧呈现都着意强调的重点,因此有第二套“飞行衣”。

图9

图10

所谓“飞行衣”,就是把昆曲版形象的女打衣改为配套袄裤,袄裤用于“花旦”应工的角色,比穿用袄裙的花旦规格更低,更适应形体动作。而“飞行衣”中的配套袄裤对比普通花旦袄裤,在袖子剪裁上做了改动:上窄下宽的袖口,更多地露出手腕。在《梅兰芳访美京剧图谱》中画成了直筒袖子,其实并没有表现出这一特点。观察梅氏图8、图10、图11袖口,斜裁袖口特点明显,这是当时京剧舞台上时兴装束,原来的战裙改为两片锯齿形的绣花下甲,外罩简化的飘带裙。飘带裙也是梅氏古装的一种服饰符号,好几出古装戏里都有多种斑斓多彩的飘带裙,如《西施》的羽舞衣、《太真外传》的舞盘衣、霓彩衣等,均为适宜舞蹈、行路的裙装。道具为佛尘、金盒和宝剑(早期昆曲扮装照中的青龙棍改为双剑),保留红线最重要的特征:胸前绸带系匕首。图10、图11则去掉了云肩,换了另一条长斗篷斜裹在身上,这件斗篷是《廉锦枫》的“刺蚌衣”(见图12)。我们可以观察到,在云肩和斗篷更替时,匕首和绸带曾被卸下来,当他重新再将匕首绑回原位时,蝴蝶结的形状也不同了。这个细节既还原了客观事实,又向我们展示了影像背后隐藏的更多的内容。梅兰芳在创造戏剧形象时,变换同时期作品的服饰来试验效果,删除“太乙”面牌标志的道教色彩,弱化人物武打因素,增添舞蹈与诗意的表现,而匕首却一直是关联红线区别于其他古装人物的符号,这系列扮相影像重现了“创造”的历史动态场景。

图11

图12

图13

1925年报刊“姑苏票友彭醉秋之《红线盗盒》”(26)《联益之友》,1925年第8期。的扮相(图14)与梅氏早期传统昆曲扮相类似,但身上袄裤式样更为短小贴身,露出更多手腕和脚踝,反映出梅氏古装的影响。

图14

第三种京剧版红线扮相之二——图1至图3,古装头,六角形水钻头面搭配相当新颖惹眼的串珠顶花,这款头饰出现在《太真外传》的扮装中(图15)。飞行衣里内衬的不是袄裤,而是古装长裙,胸前匕首依然没有变,但绑匕首长绸巾变成紧凑的缎带,长绸巾的蝴蝶结没有了。四卷本《太真外传》从1925年开始边写边演,至1927年完结,这出戏是梅氏古装新戏中篇幅与歌舞最为宏大、服饰式样最为丰富的一部作品。梅兰芳非常在意红线的形象设计,凡做出新的古装或头面,他就考虑试用在红线身上是否美观而恰当。这就是一系列红线扮装影像留给我们的感受,然而如此受到珍视的一出戏,却似乎被遗忘。

图15

梅兰芳谈到承华社时说,“承华社”是解放前我组织的一个演出团体。自1922年开始到抗战前夕,是经常演出的时期。在这期间,我编演了《西施》《洛神》《廉锦枫》《太真外传》《俊袭人》《全本宇宙锋》《凤还巢》《春灯谜》《生死恨》《抗金兵》。(27)梅兰芳:《舞台生活四十年》,中国戏剧出版社,1987年版,第683页。《红线盗盒》被遗忘,在梅兰芳整个回忆体系中是比较明显的,仅仅是因为它表演技术难度妨碍了它的传承吗?此外,梅兰芳的弟子魏莲芳、李世芳、言慧珠等人都传承过这出戏。这出戏在扮装上的几次改装作为影像也被记录下来。

我们看到虞姬、廉锦枫、杨太真等人物形象塑造与红线装扮的互文性,看到从传统武角色的面牌到大绒球头饰的改造,这种思路也反映在传统《金山寺》白娘子的渔婆罩到大额子,再到单个大绒球审美的变化。红线原本具有道教含义“太乙”面牌被删除,过渡到大绒球,大绒球的符号内涵被梅兰芳个性化地固定下来了。这是梅兰芳革新京剧装扮的一个典型例子,大绒球象征着战斗精神、英雄气质和浪漫主义奇幻色彩,被投入到白娘子、红线、廉锦枫形象的含义中,编织出一种相互呼应的创造力的现场。红线的符号(匕首)在当今的样貌,也折射出一个文化的产生、接受、传播传承或消解的过程。

当意义进入到图像时,我们就获取影像中符号的含义,投入的应该是当下相对应的复述能力。但无论是1927年的《北洋画报》,还是将近100年后的现在,都无法完全描述出那些逝去的创造过程,尽管它们的影像就在我们眼前。