再现“三代”

——试论清宫旧藏仿古铜器“乘舆缶”的年代与装饰

郝丽君

“仿古”和“复古”是学界多年关注的热门话题,研究对象上迄史前下至明清,尤其在几个关键的历史时期,通过可视的跨时代物质文化对比,对研究器物本身和社会文化都具有积极意义。以铜器为例,形成风气的复古运动最早见于新莽时期,西安北郊张家堡墓地考古出土仿西周纹饰的九鼎(其中五件为铜质)正是王莽复古改制历史事件的真实反映,其所托之“古”直指儒生理想观念中礼、道协和的周公圣世(在汉儒的叙述中多称之为“三代”①),其后历代再兴复古运动亦追此“古”。

西汉时期已有崇“古”和论“古”思想②,相较于王莽篡汉兴业的政治意图,我们对西汉崇“古”的价值动力却不甚清楚,学界对西汉之于“古”器认识、利用问题的研究也不够重视③,这与可资讨论的材料缺乏有一定关系,但笔者注意到一件器物或许可为此问题提供参考。该器是一件西汉时期的仿古铜器,据其铭文可称为“乘舆缶”,曾为清宫旧藏。本文将在重新判定该器年代与详细考察仿古纹饰的基础上,结合当时的社会历史背景就其仿古性质谈一下笔者的观点,以就教方家。

一、“乘舆缶”及其年代

有关“乘舆缶”的研究几乎为空白,仅有上世纪容庚在故宫博物院成立之际整理清宫旧藏文物的简要考述,收在《武英殿彝器图录》(下称《图录》)中,这也是对该器的首次披露④。容庚在自序中对其著录背景有清楚介绍:

民国三年,政府迁奉天、热河两行宫古物于北平,辟太和、文华、武英三殿为古物陈列所……(余)于十九年暑假续编热河行宫所藏,从八百五十一器中选集百器为《武英殿彝器图录》。按乾隆间,曾将内府所藏敕编《西清古鉴》、《宁寿鉴古》、《西清续鉴》甲乙编诸书,而热河所藏独未编纂……其中如颂壶、鱼匜盘、乘舆缶皆独一无二之品……⑤

《图录》详细记录了该器形制、尺寸、纹饰、铭文等情况,并附哈佛燕京学社印行的珂罗版器物全图(图1、图2),以及周希丁制作的纹饰与铭文拓片⑥。据容氏描述,该器:

图1 :“乘舆缶”珂罗版照片(图片来源:《武英殿彝器图录》第581页)

图2 :“乘舆缶”照片(图片来源:台北故宫博物院官网)

巨腹、敛口、两耳,高一尺三分,深一尺二分弱,口径四寸三分,重二百五十五两,容二斗七合,色黑有红绿斑,耳下铭三十六字。……器腹中刻饕餮雷纹一道,上下复刻鸟雷纹两道,两耳刻回纹。⑦

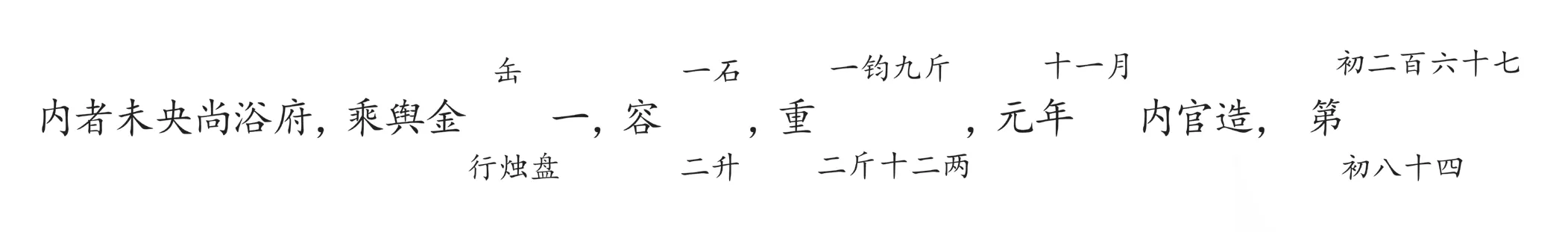

铭文刻于器腹外壁,分两列竖向行文(图3),释读为:

图3 :“乘舆缶”铭文拓片(图片来源:《武英殿彝器图录》第583页)

内者未央尚浴府,乘舆金缶一,容一石,重一钧九斤(右列)

元年十一月,内官造,输第初二百六十七(左列)

“乘舆”作器铭常指皇帝御用,汉代多见,蔡邕《独断》曰:“乘舆……谓天子所服食者也。天子至尊,不敢渫渎言之,故托之于乘舆,乘犹载也,舆犹车也”⑧;“内者”,《汉官仪》载:“署名……属少府”⑨,少府为中央工官,指明该器所属的管理机构;“内官”据《汉书·百官公卿表》:“初……属少府,中属主爵,后属宗正”⑩,为其制作机构,所造之物应专输皇室。此外,该器自名为“缶”,相似者有西安席王乡唐家寨的“元成家沐缶”⑪,“尚浴”与“沐缶”性质相近,同为浴室用器。

“乘舆缶”纹饰亦位于器腹外壁,类型包括云雷纹打底的凤鸟纹和夔凤纹(即容氏所称两道鸟雷纹)、云雷纹打底的兽面纹(即容氏所称饕餮雷纹)以及回纹。纹饰几乎遍布全器,且刻画细致入微。

容氏评价该器为“独一无二之品”,价值主要在其铭文与纹饰。仅就铭文内容来看容氏认为该器为“汉器”当无误,但其纹饰为商周流行,却不见于汉代,显然是仿古之作。“乘舆缶”铭仅有“元年”而无年号,容氏参考“永始鼎”“元延鼎”等有年号的乘舆器认定该器同属西汉晚期的“成、哀间物”⑫;要之新莽时复古之风盛行,西汉晚期王莽已登上政治舞台,若合可为该器的仿古性质作一合理解释。但问题在于,一件并非礼器的御用浴室之物,何故作如此完整、细腻的仿古纹饰,背后的意图值得推敲,这就需要对其年代进行重新审视。

笔者就冠以“乘舆”之铭的汉器进行考察发现,其年代似有多种可能。目前检索到的乘舆器约50件左右,包括银、铜、漆等几种材质,其中有年号者居多,以西汉成帝“永始”最早,东汉明帝“永平”最晚,铜器所见年号多属西汉成帝、哀帝和东汉光武帝⑬,漆器则又增加了王莽居摄及东汉明帝⑭;乘舆器无年号者共有五件之多,年号恐非缺漏,需知帝王使用年号始自武帝“元鼎”⑮,在此之前仅记录年数,为此,我们需要对这些乘舆器进行逐一考察。

除“乘舆缶”之外,其他四件分别为南越王墓G82洗⑯、巢湖北头山一号汉墓盘⑰、西安三桥镇高窑村铜器窖藏“昆阳乘舆鼎”以及传世“尚浴府行烛盘”⑱。前二件为银器,所处墓葬年代清楚,均不晚于武帝⑲。有学者认为南越王墓银洗为秦遗物⑳,但仅看铭文“西”的写法已摆脱先秦与秦代轮廓椭曲“卤”体之“”,变为汉代方正之“”㉑,银洗当为西汉制作无疑。“昆阳乘舆鼎”出土于西安三桥镇高窑村一处窖藏,同出还有鉴、鼎、锺、钫、鋗等铜器㉒。据其中多件鉴铭“上林”及周边汉墓较少的情况推测,此地可能为上林苑中的某处宫观所在,这批铜器应为宫观所用之物㉓,制作年代涵盖了武帝、昭帝、宣帝、元帝、成帝各时期,而“昆阳乘舆鼎”的年代亦有武帝初的可能㉔。关于“尚浴府行烛”铜盘的年代,也被认为属于西汉前期㉕,该盘铭文位于底外,内容为:

温卧

内者未央尚浴府,乘舆金行烛盘一,容二升

重二斤十二两,元年,内官造,第初八十四

笔者注意到“乘舆缶”铭文句式与此盘极其相似,连二者制作的时间、工官都一样,区别仅在于器物类别、重量容量以及编号等变量部分(图4)。

图4 :“乘舆缶”与“尚浴府行烛”盘铭文句式结构对比(笔者制图)

与二器铭文句式相似者,还有茂陵某陪葬墓从葬坑出土著名的鎏金银竹节铜熏炉㉖,该熏炉铭文有两处,也无年号仅有纪年,如下:

内者未央尚卧,金黄涂竹节熏炉一具,并重十斤十二两,四年内官造,五年十月输,第初三。(炉盖口外侧)

内者未央尚卧,金黄涂竹节熏炉一具,并重十一斤,四年寺工造,五年十月输,第初四。(底座外侧)

其实此从葬坑出土的多件铜器铭文句式都与之一致,基本作“名称+计量+纪年+编号”,相对简单,未有西汉中期以后常见的一系列机构、官、匠之名。此从葬坑因埋藏多件“阳信家”铭铜器,多位学者认为所属陪葬墓墓主应为武帝姊阳信长公主㉗,该批铜器也即不晚于武帝前期。

综上,并非西汉晚期才有乘舆器,西汉中期前就已经出现,而“乘舆缶”与“尚浴府行烛盘”、鎏金银竹节熏炉的年代则可能非常接近。此外就形制而言,“乘舆缶”小口、矮颈、广肩,下腹斜收至底,同类型的铜缶也多见于西汉早中期㉘(图5、图6)。因此“乘舆缶”的年代可以基本确定为西汉中期“元鼎”年之前,武帝初的可能性最大。

图5 :齐王墓随葬器物坑铜缶之一(图片来源:淄博市博物馆官网)

图6 :“长信私官”铜缶(图片来源:《西汉长信铜瓿考略》图一)

二、“乘舆缶”的装饰

“乘舆缶”是在表面以线刻纹样进行装饰的,主纹类型为凤鸟纹、单体兽面纹并夔纹、夔凤纹、回纹,呈带状分布于颈、肩、下腹、耳四个部位,除耳部回纹外,其余主纹下均有云雷纹打底。这几种纹饰类型全部流行于商周时期,它们如此肖形应有仿制的对象,根据纹饰的风格特征和组合规律来看,极大可能采自同一件器物;而三段式的布局使目标更接近于铜簋,分别对应簋的口下、腹部和圈足,且“凤鸟纹+兽面纹+夔凤纹”的组合在商周铜簋上也较为多见。由于“乘舆缶”没有圈足,故刻意在纹饰带之间留出空白,以达到对应模仿的一致性。

“乘舆缶”凤鸟纹属朱凤瀚归类的E型“小鸟纹”,兽面纹属林巳奈夫归类的“羊角饕餮”纹,夔凤纹属林巳奈夫归类的A型“凹字形龙身鸟首神”纹,三者流行的时间均集中于商代晚期至西周早期。因此毫无疑问,“乘舆缶”模仿的应该是一件该时期的铜簋。

笔者特选取与“乘舆缶”纹饰所在部位一致且纹饰题材、风格也相似的三件商末周初铜簋纹饰㉙,来进行整体比较(图7),并增加细部更为接近的参照㉚,以考察关于模仿对象、模仿细节与技术处理的问题(表1)。

图7 :“乘舆缶”与西周铜簋纹饰对比(笔者制图)

首先,看整体布局。簋上有四组呈十字对称的扉棱,每一组分别位于口沿下、腹部与圈足,且上、中、下对齐一致,凤鸟纹、夔凤纹以扉棱为中线两两相对,兽面纹则以扉棱为鼻梁部对半展开。由于器形不同,“乘舆缶”没有扉棱,但是其上的凤鸟纹、兽面纹、夔凤纹也以轴对称布局,且上、中、下对齐一致,尤其兽面纹在没有扉棱的遮挡下,有意识地将扉棱所在鼻子的装饰线进行了调整,以保证新纹饰的连贯、完整。

其次,看主纹的结构及其细节表现。三种主纹的整体风格与早期纹饰完全一致,包括每一个部位的朝向、与整体的比例都毫无偏差,意味着它严格遵循了早期纹饰的风格和结构。但深入细节则有几处变形:如夔凤纹头后部的冠羽向上卷起,而“乘舆缶”夔凤纹贴紧颈部更像耳朵;还有凤鸟纹的尾羽,早期凤鸟纹尾羽是两股重叠的双羽,“乘舆缶”凤鸟纹则仅保留了下面一股,上面一股变为了不相关的波浪饰;再看夔凤纹的眼睛,早期为圆形,“乘舆缶”则由两条折线组成,且下方又多了一条下凹的短曲线。这几例变形应该是对早期纹饰误读造成的,毕竟观摩实器比不上翻制拓片那样精准。而云雷纹的变形则最大可能是由于技术处理导致的,早期铜器的主纹与地纹都是在范上制作的,即在素范起稿后剔除或粘贴泥条形成纹饰轮廓,主纹深一些或高一些,地纹则相应浅一些或低一些,泥条便于修整,所以纹饰的线条自然流畅㉛,尤其是地纹虽然整体感觉密密麻麻,细节实则严整。反观“乘舆缶”纹饰,它是用工具直接在成器上刻划而成,步骤是先刻主纹,再在外部填刻地纹,地纹最开始也是经过整体设计的,但是为了充满幅面不留空隙,在实际操作中会进行临时应变,导致出现沿着主纹外轮廓大小各异的不规则形状,而且云雷绕旋的方向也不相同,总之线条的布局较为随意,细节表现相对凌乱无章。

综上所述,“乘舆缶”的纹饰是在模仿一件商末周初的早期铜簋,因认识偏差及技术所限,在细节处理上略显变形,但整体而言纹饰还是尽其所能高度还原了被模仿的早期纹饰。

三、从“复古”概念看“乘舆缶”的仿古内涵及性质

古今模仿关系的成立很容易被理解为“复古”,因为“复古”涉及到器物的时间性问题,但“复古”绝不能单纯理解为对旧物的模仿。其内涵较为复杂,这也是本文仅使用“仿古”这一白描性词汇的原因。相较于王莽的复古运动,西汉中期仿古的性质则显得扑朔迷离。为此,我们有必要先厘清“复古”概念,并以此作为讨论的基础。

目前对“复古”的英文翻译有“revive”㉜“returning to the ancient”㉝“archaism”㉞等几种。从字面看,“reviving”偏重“复兴”或“重获”,“returning to the ancient”强调“回归”,而“archaism”则提示为一种主义。其实“复古”绝不是对“复兴古代”的字面解释,它应该有专门的语义。

英国艺术史家杰西卡·罗森(Jessica Rawson,1943~) 将 后 世对古代青铜器的接受方式分为三个类型:“再造”(recreation)、“古物研究”(antiquarianism)及“复古”(archaism)。其中“再造”指精确复制,即“仔细复制古代青铜器特殊的形制、装饰及功能”;“古物研究”则强调古代青铜器的重现,即通过收集、珍藏进而著录、图绘的方式表现原物;而“复古”则为具有古意的多样化呈现,即这些器物的功能、材质、风格细节等已与古代青铜器不完全相同,实为一种新创㉟。李零认为“复古”既不是沿用前代的古董,也不是改变了古意的改制,而强调与“中断后的复原有关”,并总结“复古”的步骤为:考古、仿古、变古。㊱巫鸿则从“模式”(pattern)的角度解释“复古”,认为“复古”不仅“有脱离当下的意图”,也要有“用古典风格重塑当代艺术”的方式㊲。

总结学者们的认识,“复古”作为探讨现在与过去的关系,重点在于以古代艺术创造当代艺术,而且学者们提示它具有意图、步骤、方式等多个层面,并非偶然或单一的,所以笔者更倾向于将其翻译为“archaism”,也就是复古主义。故而“复古”也就不同于形式上的模仿,而具有有意识地利用古代为当代服务的意图,在历代复古实践中,更多的是出于政治需要。

回到“乘舆缶”,前文求证其年代属于西汉早、中期,武帝初的可能性最大,大致了解一下这一时期的社会背景,“复古”并没有产生的土壤和条件。文献多处记载西汉中期(儒学复兴之前)对于三代的无知和漠视,司马迁明言:“五帝、三代之记,尚矣”㊳,汉武帝也曾发出“三代邈绝,远矣难存”的感叹㊴;而关于三代的知识包括当时的礼制、礼器也不甚了了。关于礼制,文献记载,汉初“悉召故秦祀官……如其故礼仪”㊵,武帝与公卿诸生议封禅“用希旷绝,莫知其礼仪”㊶。关于故铜器,清代金石学家钱坫一针见血:“郑康成一代经师尚不辨献尊有画朋皇尾婆娑然之语……李少君识齐桓柏寝之陈一坐皆惊,刘之遴在荆州得一瓯上有金错字,人无能知者,古今人之不相及如此,岂不可慨。”㊷汉与三代看似相近,但实际已经出现巨大鸿沟。另外,王莽的托古改制是在儒学复兴的背景下产生的,随着西汉后期儒生地位的提高,以考礼复古为具体内容的儒学蔚然成风,其动意不仅在于维护经学典据,更为追求群体政治理想。儒生的实践在这一时期得到了帝王的极大扶持,最终在王莽上台后达到顶峰,造成了复古运动。但在此之前的西汉中期,即便武帝独尊儒术,但也并非崇儒,武帝对董仲舒理论的吸纳也只是作为治国安邦优势策略的认可,宣帝也始终认为“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教、用周政乎?”㊸也就是说,西汉中期在政治和思想上尚未产生复古的意识和需求。

参看新莽时期的复古作品——张家堡九鼎上的仿古窃曲纹僵硬呆板、省工简行,其实仅有限利用了鼎数、纹饰(可能更主要的还是九鼎参与的仪式),达到意向上的复古需求即可。反观“乘舆缶”,其仿古纹饰无论布局、层次与细节都可以看出是对早期纹饰的极力模仿,二者之间的不同也只是囿于认知及技术差异而导致的,究其出发点仍是以“古”为主,并未感觉到它具有创造当代艺术(“变古”)的目的,更不符合罗森所说的“多样化呈现”,反而更贴近她所归类的“再造”(recreation)。

“乘舆”铭表明此缶为天子御用,即便器物不为皇帝自用而是以皇帝的名义赏赐诸侯官吏,但也反映了此器本身的贵重,贵重源于稀有,正是从三代纹饰上来加以体现的。对其纹饰的极力模仿正与对三代不识的现状相吻合,纹饰的奇特令器主新鲜、向往,描摹和复制可能仅仅为了展示器主对原物的喜好。同时,这也反映了器主对三代的接受态度,他或许希望通过这样的方式来拉近与三代的距离,但此时尚未发掘出三代铜器除“祥瑞”、实用以外的更多价值,那件被模仿的簋甚至都不具有“祥瑞”的资格。换言之,既无复古的意识和需求,更无法实践了。“乘舆缶”的仿古内涵和性质不过是个人趣味罢了㊹。

结 语

面对与当时时代风格、装饰迥异的古老器物,它们有被拿来模仿的意识和实践,其背后必有价值动力来予以支配。除了以政治为出发点的复古主义,“乘舆缶”为我们提供了丰富这一问题的重要案例,显示出模仿风格、时期、社会背景等信息所发挥的关键作用。本文通过同铭器的通览比较,对原清宫旧藏的汉代仿古青铜器——“乘舆缶”的年代进行了重新审视,认为其属于西汉中期尤以武帝初可能性为最大。在此基础上,就“乘舆缶”纹饰风格与细节特征所展现出的对三代纹饰极力模仿的意图,结合社会背景,笔者判断其仿古内涵和性质并不具有政治价值,而只是满足个人喜好而已。