移植与再造:莫高窟第331窟东壁十一面观音造像组合考

陈凯源 沙武田(通讯作者)

一、问题的提出

莫高窟第331窟是初唐时期建造的一个洞窟,位于莫高窟南区石窟北段第一层。该窟为覆斗顶型窟,主室东西长约5.5米,南北宽约5.6米。①《敦煌石窟内容总录》载,第331窟主室西壁龛内有初唐塑一坐佛、二弟子、二菩萨、二天王,共七身塑像,但经清代重修。龛外南北两侧分别绘有文殊、普贤变。洞窟北壁画阿弥陀经变,南壁绘弥勒经变,东壁门上画法华经变,门南北两侧各绘说法图一铺。②

据第332窟的造窟功德记敦煌文献P.2551V《沙州效谷府校尉李君莫高窟佛龛碑并序》(《圣历碑》)载,第332窟功德主李克让“考达,左玉铃卫效谷府旅帅、上护军……乃于斯胜岫,造窟一龛,藻饰圆周,庄严具备……其上寥廓,其下峥嵘,悬日月于岩中,吐风云于涧曲……每年盛夏,奉谒尊容;就窟设斋,燔香作礼”。③该记载提到,李克让父亲李达曾建有一窟,而李克让窟又开凿在其父李达窟旁,因此李克让父亲李达开凿的洞窟即可能为第332窟旁的第331窟,其建造年代应在第332窟前,即早于第332窟建成之日圣历元年(698)五月十四日前。④

过去,杨明芬曾以第331窟为例,探讨了敦煌唐代石窟造像与礼忏仪式之间的运作关系。⑤赵娜冬、段智钧二位学者从建筑史的角度出发,以第331窟为例,分析了净土信仰影响下初唐佛寺布局的情况,并认为第331窟绘塑组合关系及其可能反映的寺院布局情况,是基于净土礼忏仪所建立的⑥。除此之外,学界对第331窟的关注多集中在某一造像题材的专题讨论上,如贺世哲在研究敦煌莫高窟法华图像时就曾关注到第331窟东壁门上的法华经变,认为该窟的法华经变总体上虽属于隋代横卷式的延续,但中间局部又突破了横卷式,属于过渡阶段的法华经变。⑦总体而言,学界对第331窟整体或洞窟内造像题材的相关研究较为缺乏。

考察第331窟主室的整体造像,可发现该窟东壁门北侧说法图颇为特殊(图1、图2)。该壁画主尊为右手作说法印,左手下垂抚膝,结跏趺坐于莲座上的坐佛,莲座下方有一方大榜题。主尊坐佛头部两侧和上方共有七尊大小接近、结跏趺坐于莲座上的小坐佛,作说法印或禅定印。主尊佛左侧有一尊十一面观音菩萨,其左手于胸前托举净瓶,右手下垂抚右膝,右腿下垂,脚踏莲花,左腿盘曲,结半跏趺倚坐,该菩萨下方有四身男性供养人,各供养人身前有一方长方形榜题。主尊佛右侧有一尊与左侧相似的十一面观音菩萨,该菩萨左手托举净瓶,右手作禅定印,左腿下垂,脚踏莲花,右腿盘曲,结半跏趺倚坐,菩萨下方绘有四身女性供养人,各供养人身前有一方长方形榜题。主尊佛两侧作为胁侍菩萨的十一面观音其十一面从下至上呈“3-7-1”的排列次序,二者造型大体相似,以一对镜面构图出现。再有,主尊坐佛莲座下有两枝莲茎伸向左右两侧,如蔓状一样伸展延伸至主尊头部上方及两侧坐于莲座的七尊小佛上,形成一种同根多枝莲花的造像模式。这与唐代义净翻译《根本说一切有部毗奈耶》卷26《第六门第四子摄颂之余佛现大神通事》中记载的佛神通变现成坐于莲花上之化佛的描述颇为相似。⑧

图1 :莫高窟第331窟东壁北侧说法图(出自:彭金章主编:《敦煌石窟全集·密教画卷》,香港:商务印书馆,2003年,第29页。)

图2 :莫高窟第331窟东壁北侧说法图线描(笔者绘)

莫高窟初唐第331窟东壁门北侧这种以十一面观音作为胁侍,由八尊佛像和两尊菩萨像组合而成的说法图,在敦煌石窟中的其他洞窟中并未发现。考虑到该图像中的十一面观音被学界关注较多,本文将该图像命名为第331窟十一面观音造像组合。基于该造像组合图像上的特殊性及第331窟研究成果相对缺乏的情况,笔者不揣冒昧,拟对该组合的图像创作来源等相关问题进行讨论,以期对第331窟及敦煌初唐时期石窟造像等方面的研究有所推进。

二、“大唐善业泥”与第331窟十一面观音造像组合之关系

第331窟十一面观音造像组合构图形式之独特,虽在敦煌其他洞窟中没有出现,但在唐长安地区保存有不少与之构图布局相似的佛教文物遗存——善业泥。

善业泥即用模具压制而成的一种小型泥佛像,其俗源自古印度,魏晋南北朝时传入中国,唐朝臻于鼎盛。⑨善业泥这一名称的首次使用,出现在晚清黄濬辑录的《尊古斋陶佛留真》,当中有题跋记载:“唐善业泥造像,出长安城南雁塔下,寺僧耕地,往往得之。刘燕庭方伯游雁塔时,拾得完者、残者十余种,为前人所未见,曾作诗纪其事。余视学关中,亦得完像二、残字八,此其一也。塔下有褚河南圣教序碑,疑此像亦唐太宗所造。”⑩学界在讨论善业泥这类造像时,一般有狭义和广义之分,狭义的善业泥特指背后有“大唐善业/泥压得真/如妙色身”字样的佛像;广义的善业泥指所有用模具压印出来的泥质佛像。第331窟十一面观音造像组合对应的则是狭义的善业泥,为行文方便下文将其称为“大唐善业泥”。

“大唐善业泥”主要在西安大慈恩寺大雁塔周围出土,为初唐时期所造。“大唐善业泥”整体呈尖拱龛形,表面有各种图样,结合《尊古斋陶佛留真》中收录的拓片和故宫博物院藏实物遗存,“大唐善业泥”大致可分为五个类型。现将五个类型“大唐善业泥”的正面、反面图片以及正面图样特征制成表格(表1),以供参考。

表1 :“大唐善业泥”分类概况表

1、区块重组:“大唐善业泥”与敦煌壁画的组合构造

比较五类“大唐善业泥”,它们整体的图样特征差异较大,有三尊、十尊等数量不同的佛菩萨造像组合结构。但若将每一类“大唐善业泥”拆分成若干区块,我们似乎可以看到各类“大唐善业泥”之间的关联。

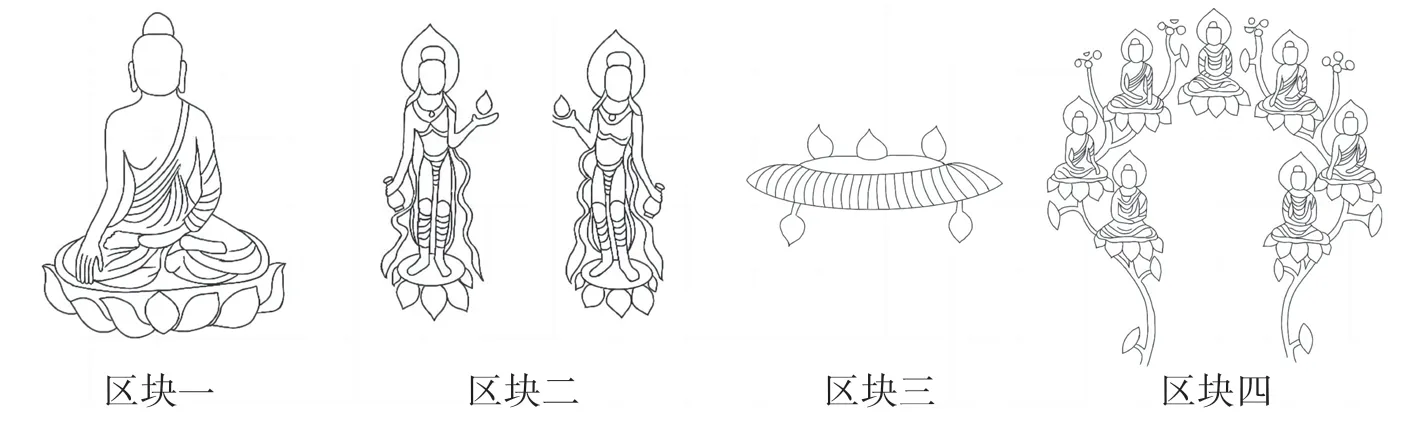

以A类“大唐善业泥”为例,将其分为四个区块(图3、图4),分别为:区块一,偏袒右肩,作触地印,结跏趺坐于莲座之上的主尊佛;区块二,主尊两侧呈镜像布局的“S”形的一手持净瓶,一手托举莲花立于莲座上的一对胁侍菩萨;区块三,主尊佛顶上的华盖;区块四,主尊佛像头部两侧和华盖之上七尊坐于茎叶相连的莲座上的小坐佛。

图3 :故宫博物院藏“大唐善业泥”(出自:故宫博物院官网https://www.dpm.org.cn/collection/sculpture/228586.html.)

图4 :A类“大唐善业泥”各区块线描图(笔者绘)

仔细比较,可发现区块一的主尊佛除衣纹外,其造型不仅和B类“大唐善业泥”中的主尊几乎一致,与C类“大唐善业泥”中的十尊佛像亦高度相似,当中的差别仅仅是佛像大小的不同。而区块二的一对胁侍菩萨,在B类“大唐善业泥”中亦有出现,可以说区块一、二几乎构成了B类“大唐善业泥”的主体。作为华盖出现的区块三,在D类“大唐善业泥”的主尊倚坐弥勒头顶位置再次出现,且造型接近。唯独区块四的七尊坐佛在B、C、D、E四类“大唐善业泥”佛砖上没有出现。

四个不同的区块在各类“大唐善业泥”中重复出现,并结合其他造像元素最终构成不同类型的“大唐善业泥”。这种区块重组的情况,似乎说明“大唐善业泥”中的每一区块原先都有各自相应的画稿或粉本。在制作不同类型“大唐善业泥”时,制作者会依据不同的情况,将各区块的画稿或粉本重新组合在一起制成模具,最终加工成我们现在所能看到的各类“大唐善业泥”。

“大唐善业泥”这种区块重组的组合构造方式,其实在敦煌壁画上亦有体现。胡素馨(Sarah E. Fraser)、沙武田等学者的研究成果,已经揭示出敦煌藏经洞中发现的画稿是敦煌壁画绘制过程中不可分割的一部分,二者之间有着密切联系。⑪如果将一铺完整的敦煌壁画比作成一个“大唐善业泥”,那么壁画中的各个建筑、各尊菩萨人物则亦可视为一个区块,而壁画中这些区块的绘制来源正是敦煌藏经洞中的画稿或粉本。

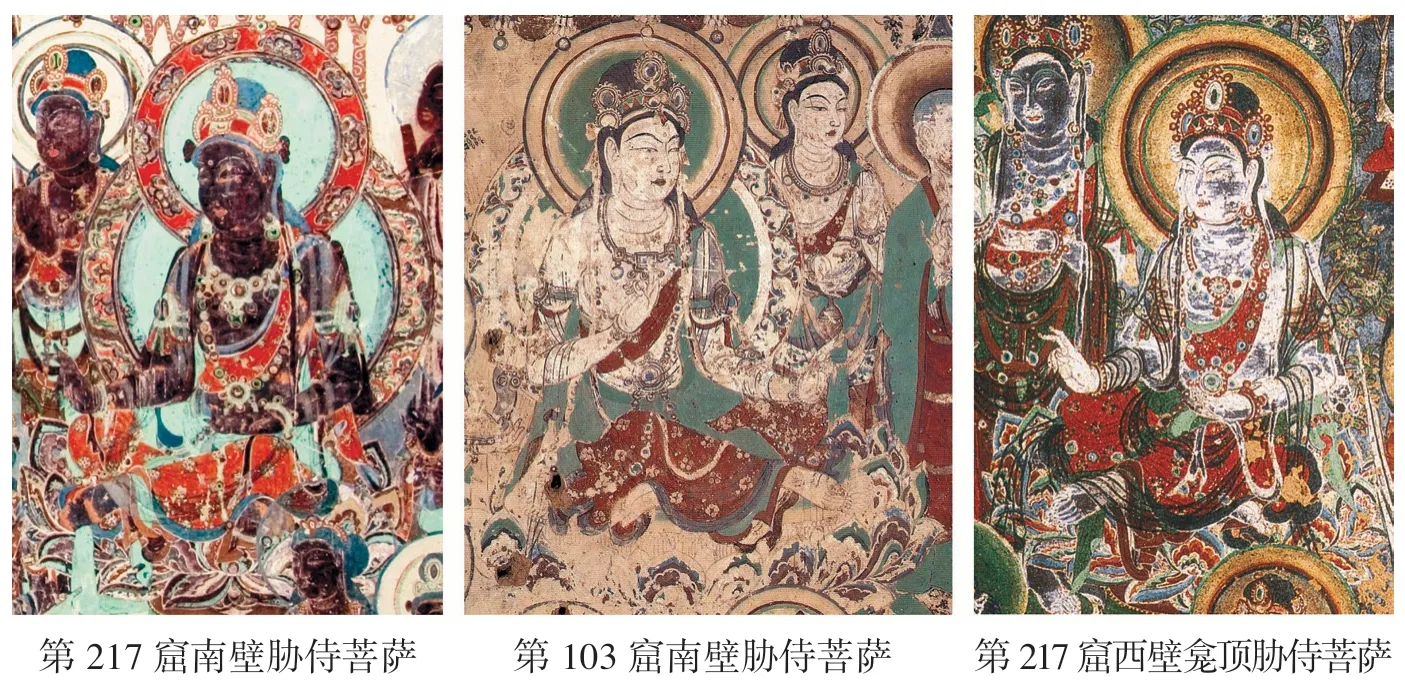

过去,萧默在研究敦煌建筑图像时曾指出,莫高窟第217窟北壁观无量寿经变中的净土建筑群,“好像是画家把许多本来不是同一场合中出现的美丽建筑形象搬到一起来了”⑫。这一论述表明,当时应该出现了许多不同的建筑画稿,第217窟北壁观无量寿经变的净土建筑群,可能是由若干依据不同画稿绘制而成的建筑区块组合构造而成。又,日本学者山崎淑子(1968~)提到敦煌壁画的制作中出现有“型”与转写法的运用,她所提到的“型”即壁画的画稿或粉本。山崎淑子经过对比指出,莫高窟第217窟南壁壁画中主尊的左胁侍菩萨与第103窟南壁壁画中主尊的右胁侍菩萨,除局部细节上有一些不同外,几乎完全一样,两者是据同一粉本绘制的。⑬不仅如此,她还指出第217窟北壁观无量寿经变中出现的建筑以及第217窟的装饰图案,在同时期的其他洞窟中亦有出现。⑭其实,第217窟西壁龛顶壁画中主尊左侧的胁侍菩萨,与山崎淑子提到的第217窟和第103窟中的两身胁侍菩萨亦高度相似(图5)。第217窟西壁龛顶为金刚经变,该窟南壁壁画与第103窟南壁一样同为佛顶尊胜陀罗尼经变,三铺壁画均为盛唐时期作品。三铺经变中胁侍菩萨几乎完全一样的情况表明,出自同一或同类粉本的胁侍菩萨可以作为不同洞窟、不同类型经变画中的一个区块出现。同理,第217窟中出现的与其他洞窟相似的建筑和装饰图案亦是如此。

图5 :莫高窟第217、103窟南壁壁画、第217窟西壁龛顶壁画中的胁侍菩萨对比图(出自:数字敦煌https://www.e-dunhuang.com/index.htm.)

通过上述对“大唐善业泥”和敦煌壁画的讨论,我们大体可以认为“大唐善业泥”和敦煌壁画中造像组合的最终定型,是依靠不同区块不断重新组合构造而成的。

2、区块转移:第331窟十一面观音造像组合对“大唐善业泥”的借鉴及再改造

长安是唐王朝的政治、经济、文化中心,当时的长安城寺院林立,这些寺院不仅规模宏大,同时还有大量中外高僧住锡于此,研习佛法、翻译佛经、制造佛像。基于长安在唐代佛教发展中的重要地位,这一时期长安地区出现和流行的佛教造像模式和风格,对全国各地区的佛教造像亦应有着垂范性作用。⑮

“大唐善业泥”作为反映初盛唐时期长安佛教造像风格的一类作品,其各个区块不仅只对同类型佛砖的组合构造产生影响,在其他唐代佛教造像中同样十分流行。区块一作触地印的趺坐佛和区块二的胁侍菩萨,就在初盛唐时期长安地区佛教造像中经常出现,如:唐长安光宅寺七宝台造像群。光宅寺七宝台造像是武周时期长安佛教造像及造像风格的代表作,现存七宝台造像中,除七尊独立的十一面观音外,大多为一佛二菩萨的造像组合。其中有不少主尊为结跏趺坐、偏袒右肩,右手下垂至右膝结触地印、左手禅定的坐佛;两侧为持净瓶、花等物的胁侍菩萨。这种造像组合与上文A类“大唐善业泥”的区块一和区块二组合相似,特别是东京国立博物馆藏一组主尊莲座下方有茎干与两侧胁侍所立莲座相接的三尊式七宝台造像(图6),其与A类“大唐善业泥”中的主尊和二胁侍除细节上存在细微差异外,整体造型没有太大差异。

图6 :东京国立博物馆藏唐长安七宝台三尊像(出自:东京国立博物馆官网https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0097645.)

“大唐善业泥”和七宝台造像所表现出的唐长安佛教造像风格,不仅体现在如今西安及周边地区出土的佛教遗存中,在敦煌石窟中亦有大量出现,本文所要讨论的莫高窟第331窟十一面观音造像组合便是其中之一。第331窟十一面观音造像组合共计有八佛二菩萨十尊造像,在敦煌石窟中虽未发现有同类造像组合,但将其与A类“大唐善业泥”进行对比便可以发现,二者之间的关联性极强。从整体上看,该造像组合和“大唐善业泥”一样共计有十尊造像,且二者的主尊均为偏袒右肩趺坐于莲座上的佛像。另外,各尊的布局与位置几乎一致,特别是二者主尊佛像头部两侧和上方均出现有七尊大小接近,结跏趺坐于莲茎相接的莲座上的小佛像。

第331窟十一面观音造像组合位于西北边陲的敦煌,“大唐善业泥”则是唐长安地区的佛教遗存。敦煌与长安两地在地理位置上虽相距数千里,但两处造像的相似性却并非单纯的偶然,应是都城长安佛教造像风格对全国各地起到垂范性作用的真实反映。如果说“大唐善业泥”与敦煌壁画是依靠不同区块重新组合而成的作品,那么作为A类“大唐善业泥”中区块四的七佛造像,其在莫高窟第331窟中再次出现,则可视为是“大唐善业泥”中的区块转移到了敦煌壁画中,是敦煌壁画创作过程中对“大唐善业泥”区块的一种借鉴。

尽管第331窟十一面观音造像组合与“大唐善业泥”十分相似,但二者并非完全等同,如第331窟十一面观音造像组合的主尊佛像并非作触地印,而是右手作说法印,左手自然下垂抚膝。同时,主尊两侧胁侍亦从立菩萨像转变为半跏趺倚坐的十一面观音。其实,第331窟十一面观音造像组合所表现出的和“大唐善业泥”的差异,与唐长安造像风格亦有着深厚的渊源。日本藤井有邻馆收藏有一尊出土于西安的贞观十三年(639)马周造像(图7),该佛像背后有高大的背屏式背光,螺发、高肉髻,身着双领下垂式袈裟,内着袒右式僧祗支,左手下垂抚膝,右手虽残但从残留部分可看出原来应作说法印或无畏印。这尊佛像作为唐代长安地区佛教造像风格的典型代表,是研究唐代佛教造像的重要标本。与马周造像风格相似的佛教造像在各地亦有大量出现,莫高窟初唐第328窟主尊释迦佛就是其中一例(图8),该造像的坐式、五官、身形、衣纹,乃至佛头光等细节都与马周造像惊人地相似,这是来自中原的长安造像风格影响到敦煌的一个绝佳例证。⑯第331窟造像组合的主尊佛头虽无螺发,但其坐式、手印等整体造像风格与马周造像和第328窟主尊并无太大差异,同属于唐长安造像风格。

图7 :日本藤井有邻馆藏贞观十三年马周造像(出自:百桥明穗、中野彻编:《世界美术大全集·东洋编》第4卷《隋·唐》,东京:小学馆,1997年,第202页。)

图8 :莫高窟第328窟主尊释迦佛(出自:敦煌文物研究所编著:《中国石窟·敦煌莫高窟(第三卷)》,北京:文物出版社,1987年,第114页。)

密教系统的菩萨造像以观音为最早,而各种变化观音中又以十一面观音经典造像最先出现。⑰北周以来与十一面观音相关的经典开始不断传译,这为中土信众理解、接受十一面观音创造了有利条件,同时也推动了十一面观音信仰的流传与发展。在北周保定四年(564)耶舍崛多译《佛说十一面观世音神咒经》、唐永徽四年(653)阿地瞿多译《十一面观音神咒经》、唐显庆元年(656)玄奘译《十一面神咒心经》中描述的十一面观音均为二臂形象。敦煌石窟中保存的七幅初唐时期的十一面观音像,除第321窟为六臂外,其余均为二臂,这说明初唐时期敦煌的十一面观音造像大体上符合上述三部十一面观音经典的造像方式。第331窟的十一面观音,为主尊两侧的胁侍菩萨,以半跏趺倚坐大致呈镜面对称的形式出现。唐长安地区虽没发现类似的十一面观音造像,但保存有半跏趺倚坐的菩萨造像(图9)。榆林窟第21窟甬道两侧则各保存有一身初唐时期绘制的半跏趺倚坐观音像,这种半跏趺倚坐菩萨造像在莫高窟初唐第328窟中亦有出现(图10),该窟主尊两侧各有一尊胸挂璎珞、手臂戴钏、脚踏莲花的胁侍菩萨,二菩萨动作姿态与第331窟的十一面观音神似。综合比较,我们可以认为第331窟十一面观音造像组合中的两尊胁侍,是十一面观音和半跏趺倚坐菩萨像结合而成的一种全新造型。而之所以选择这种半跏趺倚坐的坐式,或许是画家在创作时为了预留空间绘制十一面观音下方的供养人(图11)。

图9 :西安出土唐代石灰质半跏趺倚坐菩萨像(出自:常越编:《宝相庄严》,北京:文物出版社,2003年,第119页。)

图10 :莫高窟第328窟西壁胁侍菩萨(出自:敦煌文物研究所编著:《中国石窟·敦煌莫高窟(第三卷)》,北京:文物出版社,1987年,第115页。)

图11 :莫高窟第331窟东壁门北侧十一面观音胁侍(出自:彭金章主编:《敦煌石窟全集·密教画卷》,香港:商务印书馆,2003年,第29页。)

“大唐善业泥”作为一种既能满足供养者愿望,又能当作瞻仰、礼拜对象的一类佛教造像⑱,其形态较小,便于携带。尽管敦煌地区发现的善业泥佛像与长安地区的“大唐善业泥”样式上存在差异,但由此也证明了善业泥这类佛像在敦煌的流行⑲,而源自长安的“大唐善业泥”或其相关制作模具、拓片亦存在被带到敦煌的可能性。第331窟十一面观音造像组合在创作过程中正是借鉴了“大唐善业泥”的结构布局,同时还参考了其他相关的唐长安风格佛教造像,最终在敦煌画工的再改造下形成一铺渗透着浓郁唐风,又独一无二的佛教艺术作品。

将“大唐善业泥”与第331窟十一面观音造像组合结合起来进行探讨,其实不仅有助于分析这一造像的来源和组合关系,对考察第331窟的营造年代,也有一定的参考价值。第331窟的营造时间一直没有确切定论,在莫高窟唐前期洞窟分期中,第331窟分在唐前期的第二期,营造年代在高宗、武则天时期。⑳又据《圣历碑》记载,第331窟营造时间早于第332窟,可知第331窟营造时间的下限应为圣历元年(698)。目前所知,最早关于十一面观音造像的记载出自唐代道宣撰《集古今佛道论衡》,当中提到唐龙朔元年(661)长安西华观道士郭行真皈依佛教,供奉金铜佛像五躯和十一面观音像二躯。㉑而日本正仓院藏垂拱二年(686)武则天写经题记中提到:“垂拱二年十二月四日,大唐皇太后奉为高宗大帝造绣十一面观世音菩萨一千铺,愿文一首。奉为先王先妃造十一面观世音菩萨,愿望一首。奉为(下缺)。”㉒该题记是理解初唐时期十一面观音信仰发展的珍贵资料,而武则天大造十一面观音像,也必当会对当时十一面观音造像的流布起到重要作用。㉓又,神功元年(697)武则天命法藏建立十一面观音道场,为国击退契丹敌寇。㉔在武则天的推动下,十一面观音造像迅速流行,这一时期唐长安兴起的十一面观音信仰及造像风潮,必然也会西传影响到敦煌。

结合与第331窟十一面观音造像组合相似的A类“大唐善业泥”,其制作年代约在7世纪末至8世纪㉕,或许我们可以将第331窟十一面观音造像组合的创作年代限定在垂拱二年(686)至圣历元年(698)这段时间,而这段时间亦同样应为第331窟的营造时间。

三、从敦煌李氏家窟看唐长安对敦煌石窟造像的影响

莫高窟第331、332、148窟是敦煌李氏家族在初盛唐时期开凿的三个家窟。敦煌李氏作为隋唐时期敦煌世家大族的重要一支,不仅在敦煌社会中有着举足轻重的地位㉖,其家族的佛教信仰及相关活动在敦煌地区亦表现得格外突出。而在初盛唐时期建造的三个李氏家窟中,就出现有大量反映当时长安佛教界最新、最流行佛教思想或造像风格的壁画题材。

莫高窟第331窟造像中的两尊十一面观音胁侍,与第321、334、340窟出现的十一面观音,同被学界认为是初唐敦煌密教造像的代表。考察这些洞窟中的十一面观音造像,均绘于洞窟主室东壁门上方或两侧。十一面观音在洞窟位置上的选择,显示出其具有守护神祇的属性,而这种护法属性的确立,应源自唐两京地区。学界研究成果表明,七宝台十一面观音造像原镶嵌在七宝台舍利石塔的周围㉗,这种造像方式起到了守护石塔,并赐福绕塔信众的作用。而龙门石窟擂鼓台北洞入口旁亦有十一面观音造像。㉘第331窟十一面观音造像组合,不仅出现在洞窟窟门的位置上,两尊十一面观音像还作为主尊的胁侍,这更加突出了十一面观音护法、守护的性质。这种布局设计与唐代长安及中原地区出现的十一面观音造像实例,其在意涵和功能上是一致的。

圣历元年(698),李克让于其父李达建造的第331窟旁,建成了第332窟。与初唐敦煌石窟中流行的覆斗顶殿堂式窟不同,第332窟为中心塔柱窟,洞窟主室以中心塔柱为中心可划分为前室和后室。该窟南壁后部绘有一铺高3.7米、长6.08米的大型涅槃经变,而后室西壁为一尊涅槃塑像,这是莫高窟首次出现的以绘塑结合形式表现的涅槃经变。贺世哲直接指出,第332窟涅槃经变的画面全然为唐风,是一种源自中原的佛教艺术形式。㉙

《历代名画记》中有不少隋唐时期长安、洛阳两京地区寺院绘制涅槃经变的记录。㉚可见,涅槃经变是当时两京佛寺中较为常见的经变题材。再者,山西临猗县大云寺发现了一件刻于天授三年(692)武周皇帝武则天所造的涅槃变碑像,经对比考证,该碑的构图内容与第332窟涅槃经变基本一致,应依据武周时期流行的《大般涅槃经后分》绘制而成。㉛这或许表明武周时期的涅槃经变已经有较为成熟和固定的样式,而武周时期流行的涅槃经变样式,也应与画史中记载唐两京地区寺院中出现的涅槃经变相差不大。武周时期,全国兴起了佛舍利信仰和崇拜的风潮。《资治通鉴》载:天授元年(690)十月“壬申,敕两京诸州各置大云寺一区。”㉜大云寺是官方在全国各州布设下的佛教网络据点,当时长安地区流行的佛教思想亦随着各州大云寺的建立而传播至全国各地。《圣历碑》中对武周王朝和“金轮皇帝”武则天的赞誉㉝,说明第332窟是在武周崇佛的热潮下所营造的。而洞窟中心塔柱的窟形和绘塑结合的涅槃经变,则是来自长安流行的佛教思想和艺术在洞窟中的体现,其所要表达的主题正是武周时期所流行的舍利崇拜。㉞

作为李克让侄孙的李大宾,于吐蕃进攻敦煌前夕的大历十一年(776)八月十五日建成莫高窟第148窟,该窟被认为是莫高窟千年营造史上具有划时代意义的一个洞窟㉟。与同时期其他洞窟相比,第148窟在洞窟形制和造像题材上均出现诸多新的变化,如洞窟独特的涅槃窟形制、大型涅槃像、新出现的密教经变画等。据《大历碑》记载,李大宾曾任“散朝大夫、郑王府咨议参军”㊱,“郑王”即唐代宗次子李邈。李大宾与李邈二人的关系,无疑会促使李大宾选择一些长安或中原佛教流行的题材绘入第148窟中,而洞窟中新出现的密教图像,则反映出李大宾对中原地区流行的密教信仰的接受。

在统治者大力倡导和皇室大臣的积极参与下,密教信仰普遍流行于唐代社会之中。8世纪之后,开元三大士相继来华传播密教,并受到当朝皇帝的尊崇,密教信仰亦由此传遍大江南北。护国是唐代密教的一大特色,从神功元年(697)法藏十一面观音密法助平契丹战事,到天宝十二载(753)不空奉命到“河西边陲,请福疆场”㊲,再到大历年间不空奏请五台山、太原等地寺院为国祈福转经——唐代一系列密教实践活动始终围绕着护国这一主题,而这种在长安及中原地区流行的通过密教来护国消灾的信仰风潮也影响到了敦煌。第148窟主室东壁门上绘有千手千眼观音经变,南北两壁各开一龛,以绘塑结合的形式表现了如意轮观音经变以及不空羂索观音经变。第148窟的三种密教观音造像组合,体现出华严为体、密法为用的造像思想,是李大宾及沙州军民在面对吐蕃进攻时,对唐代中原地区流行的密教护国实践的一种借鉴。另外,经刘永增考证,第148窟东壁门上、南北两龛天井图像中的密教题材,应该属于金刚界与胎藏界两部曼荼罗。㊳这是敦煌石窟中首次出现的纯密类图像,其出现与作为中央权威的密教高僧不空曾到河西地区传法有着密切关系。

通过对李氏家窟中部分造像题材的分析,可以发现,这些洞窟中造像的风格、思想或主题均与唐长安有着密切关系。与同时期的其他洞窟相比,李氏家族三窟在不同层面上都表现出独特性和先进性,并始终与长安、中原地区的造像潮流保持着互动关系。

四、结语

莫高窟第331窟十一面观音造像组合,因其两尊十一面观音胁侍作为敦煌石窟中较早出现的密教题材而受到广泛关注,但学界鲜有论著对该造像组合的整体进行探讨。本文结合唐长安出土的“大唐善业泥”及其他相关唐长安风格的佛教造像,认为第331窟十一面观音造像组合是借鉴长安出土的“大唐善业泥”,同时参考其他相关唐长安风格佛教造像改造而成的一铺作品。该造像组合的创作时间约在垂拱二年(686)至圣历元年(698)之间,这一时期亦应为莫高窟第331窟的营造时间。第331窟是敦煌李氏家族初唐时期在莫高窟开凿的第一个洞窟,其与李氏家族成员随后开凿的第332、148窟,不论造像内容、主题抑或思想,均透露着鲜明的长安色彩,是在唐长安影响下建造的一批洞窟。李氏家族建造的三个家族洞窟所反映的长安风尚,不仅对后代石窟营造产生了深远影响,更表明了其家族对中央朝廷的忠诚,从而始终保持着与中原地区的同步性。