特定型语言障碍儿童语言发育水平的影响因素及路径分析

张可,欧阳丽,吴成慧,廖秋燕,谭玲玲,朱维晔

(1.南华大学护理学院,湖南 衡阳 421001;2.南华大学附属第二医院a.儿童保健与康复科;b.护理部,湖南 衡阳 421001)

特定型语言障碍(specific language impairment,SLI)是一种与语言技能发展有关的沟通障碍,其在没有听力损失、精神障碍、神经损伤或智力缺陷的儿童中出现[1]。 特定型语言障碍儿童的语言发育水平落后于正常同龄人, 且与智力发展存在明显负差异,临床上也称为发育性语言障碍(developmental language disorder,DLD) 或语言发育迟缓 (delay language development,LD)[2]。研究显示,特定型语言障碍不仅与遗传因素、 孕产期相关因素和社会人口学因素等相关,家庭因素也至关重要[3]。 家庭环境因素对特定型语言障碍儿童语言发育水平的影响路径尚不清晰。本研究从家庭人口学因素、养育环境和亲子互动等方面出发,分析特定型语言障碍儿童语言发育的影响因素,并探讨各因素之间的作用路径,旨在为特定型语言障碍儿童的家庭康复干预提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 调查对象 采用便利抽样法,选取2022 年6 月-2023 年6 月在湖南省衡阳市2 所三级甲等医院就诊的特定型语言障碍儿童及其家长为研究对象。 儿童的纳入标准:(1)年龄1~6 岁;(2)经临床诊断为特定型语言障碍;(3)配合完成Gesell 发展诊断量表评估及相关检查;(4)未经任何语言训练干预。排除标准:(1)视力、听力检查提示异常, 或近期12 个月患有分泌性中耳炎;(2)口腔生理结构与功能存在异常;(3)患有严重先天性疾病、智力异常、癫痫、脑瘫、脑损伤、孤独症谱系障碍等。家长纳入标准:(1)家长为主要照护者,与儿童居住在一起,了解儿童情况;(2)知情同意,自愿参加本研究。排除标准:(1)家长认知及沟通能力异常,存在读写障碍;(2)有智力障碍或精神疾病;(3)正在参与其他研究。本研究为横断面调查,根据均值及置信区间样本量计算公式估算样本量[4],参考相关文献[5]设置标准差(σ)为12.55,允许误差(δ)为2,设定假设检验的Ⅰ类错误α=0.05, 得到样本量为152 例。 假定失访率为20%,样本量至少为190 例。 最终本研究纳入206 例。本研究已获得南华大学医学伦理委员会批准。

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料调查表 由研究者自行编制, 主要包括儿童年龄、性别、家庭居住地、是否为独生子女、家庭结构、主要照护者、语言障碍家族史等。

1.2.2 Gesell 发展诊断量表 (Gesell Developmental Diagnosis Scale, GDDS) 该量表由美国学者Gesell等编制,经本土化修订后可适用于0~6 岁儿童[6],测评内容包括语言、粗大动作、精细动作、适应性行为和个人-社交5 个能区,主要用于评估儿童的发育水平,其中语言能区对儿童语言发育障碍的诊断效果良好[7]。本研究将语言能区的测评分数作为语言发育水平的参考指标,其他能区的测评分数作为非语言发育水平的结果。由专业的发育评估人员在标准发育评估室严格按照规范化流程对儿童进行测评。 各能区的测评结果以发育商(developmental quotient,DQ)显示,DQ 代表儿童发育水平,DQ=(测得发育年龄/实际年龄)×100,DQ≥86 分为正常,76~85 分为边缘状态,55~75分为轻度发育障碍,40~54 分为中度发育障碍,25~39 分为重度发育障碍,<25 分为极重度发育障碍。

1.2.3 儿童家庭养育环境量表 (Early Child Home Nurture Environment Scales) 《1~3 岁儿童家庭养育环境量表》和《3~6 岁儿童家庭养育环境量表》由何守森[8]于2008 年编制,由熟悉儿童情况的家长报告,是评价儿童早期发展养育环境的有效工具。 前者包括4 个维度,分别为情感温暖/环境气氛(11 个条目)、语言/认知(10 个条目)、社会适应/自理(13 个条目)、忽视/惩罚(7 个条目),共41 个条目。 后者有语言/认知(11 个条目)、情感温暖/自我表达(9 个条目)、社会适应/自我管理(11 个条目)、忽视/干涉/惩罚(11 个条目)、活动多样性/游戏参与(6 个条目)、环境气氛(5 个条目)6 个维度,共53 个条目。 采用Likert 5 级评分法,由“从未”~“总是”依次计1~5 分,其中忽视/干涉/惩罚维度为反向计分。 各条目分数总和为家庭养育环境总分, 再以总分÷问卷最高分205 分/265 分×100 得出家庭养育环境分数, 分数越高代表家庭养育环境越好,≥80 分显示养育环境良好,60~80 分表明养育环境处于中等水平,≤60 分则代表不良的养育环境。 该量表在国内使用广泛,信效度良好,本研究中1~3 岁和3~6 岁儿童家庭养育环境量表的Cronbach α 系数分别为0.909、0.869。

1.2.4 亲子互动量表 (The Brigance Parent-Child Interactions Scale, BPCIS) BPCIS 量表由Glascoe[9]编制,经我国学者张尧等汉化后,来晶晶[10]对其进行了改编。 该量表主要用于评估家长与儿童间的互动水平,由家长作答。 共包含20 个条目,采用Likert 5级评分法,其中积极互动条目14 个,按照发生的频率由“从未”~“总是”分别计1~5 分,6 个消极互动条目(条目6、条目10、条目13、条目15、条目17、条目20)则为反向计分。 得分越高表示家长与儿童间的互动水平越好。 本研究中,该量表总体Cronbach α 系数为0.919,具有良好的信效度。

1.3 调查方法 就诊时,研究者向儿童的家长介绍本研究的目的、内容及意义,获取其知情同意后,由接受过规范化培训的2 名调查员使用统一的指导语发放问卷。家长填写问卷后当场回收,未回答条目数超过总条目数1/3、条目选项一致或有规律性的问卷被剔除。 本研究共发放问卷220 份,回收有效问卷206 份,有效问卷回收率为93.6%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0 和AMOS 24.0 软件进行数据分析。 通过图示法检验正态性,呈正态分布的计量资料用均数±标准差描述, 非正态分布则采用中位数与四分位间距描述,计数资料采用频数和百分比描述。 二分类变量使用独立样本t 检验进行单因素分析,多分类变量则采用方差分析。采用Pearson 相关分析亲子互动、家庭养育环境与儿童语言和非语言发育的相关性;采用路径分析探讨语言发育与各因素之间的关系。 以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

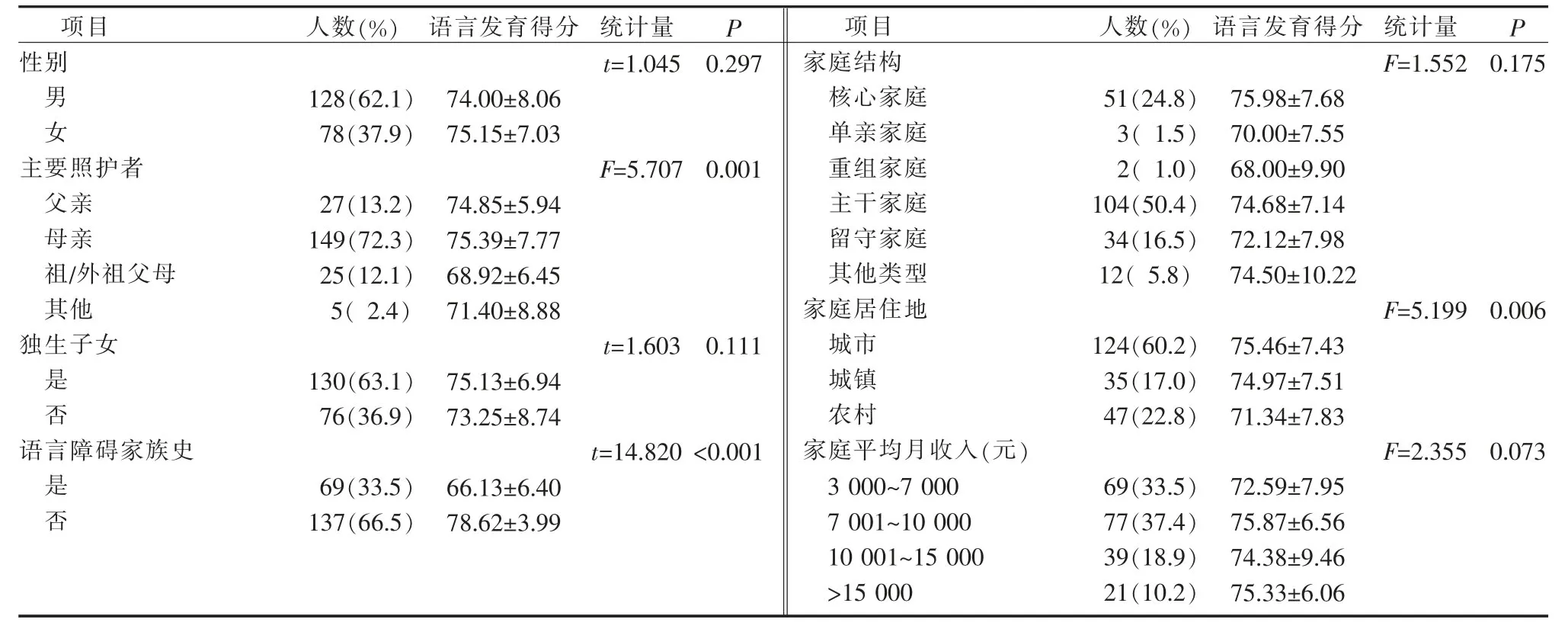

2.1 特定型语言障碍儿童的一般资料及其语言发育水平的单因素分析 本研究共纳入206 例特定型语言障碍儿童,年龄1.67(1.49,3.16)岁,其中1~3 岁儿童151 例(73.3%),>3~6 岁儿童55 例(26.9%),主要照护者年龄29.00(27.00,33.25)岁,其余资料见表1。单因素分析结果显示,主要照护者、语言障碍家族史、家庭居住地、每日平均屏幕时长、每日平均亲子互动时长及主要照护者教育程度不同的儿童语言得分比较,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 特定型语言障碍儿童语言发育水平的单因素分析(n=206,±S,分)

表1 特定型语言障碍儿童语言发育水平的单因素分析(n=206,±S,分)

项目性别男女主要照护者父亲母亲祖/外祖父母其他独生子女是否语言障碍家族史是否人数(%)128(62.1)78(37.9)27(13.2)149(72.3)25(12.1)5( 2.4)130(63.1)76(36.9)69(33.5)137(66.5)语言发育得分统计量t=1.045 P 0.297 74.00±8.06 75.15±7.03 F=5.707 0.001 74.85±5.94 75.39±7.77 68.92±6.45 71.40±8.88 t=1.603 0.111 75.13±6.94 73.25±8.74 t=14.820<0.001 66.13±6.40 78.62±3.99项目家庭结构核心家庭单亲家庭重组家庭主干家庭留守家庭其他类型家庭居住地城市城镇农村家庭平均月收入(元)3 000~7 000 7 001~10 000 10 001~15 000>15 000人数(%)51(24.8)3( 1.5)2( 1.0)104(50.4)34(16.5)12( 5.8)124(60.2)35(17.0)47(22.8)69(33.5)77(37.4)39(18.9)21(10.2)语言发育得分75.98±7.68 70.00±7.55 68.00±9.90 74.68±7.14 72.12±7.98 74.50±10.22 75.46±7.43 74.97±7.51 71.34±7.83 72.59±7.95 75.87±6.56 74.38±9.46 75.33±6.06统计量F=1.552 F=5.199 F=2.355 P 0.175 0.006 0.073

续表1

项目每日平均屏幕时长(h)<0.5 0.5~1~2~≥3每日平均亲子互动时长(h)<0.5 0.5~1~2~≥3人数(%)83(40.3)44(21.4)48(23.3)12( 5.8)19( 9.2)54(26.2)74(35.9)52(25.2)16( 7.8)10( 4.9)语言发育得分76.00±7.09 76.93±6.30 73.10±6.70 68.84±6.54 68.67±10.92 71.67±7.15 74.70±7.71 75.92±7.39 75.38±9.78 78.20±4.24统计量F=7.405 P<0.001 F=3.035 0.019项目主要照护者教育程度研究生及以上本科/大专高中/中专初中小学及以下人数(%)9( 4.4)91(44.2)52(25.2)28(13.6)26(12.6)语言发育得分79.11±7.03 75.16±7.60 76.00±5.19 73.25±9.88 68.42±6.81统计量F=6.309 P<0.001

2.2 特定型语言障碍儿童亲子互动、家庭养育环境、非语言发育和语言发育得分情况 特定型语言障碍儿童的亲子互动总得分为(64.24±12.50)分,其中积极亲子互动和消极亲子互动得分分别为(44.48±9.48)分和(19.76±3.92)分。 家庭养育环境得分为(58.99±10.77)分,良好环境占1.5%,中等环境占44.2%,不良环境占54.3%。 Gesell 测评中语言得分为(74.44±7.69)分,边缘状态占53.4%,轻度发育障碍占45.6%,中度发育障碍占1.0%;Gesell 测评中非语言发育的粗大动作、精细动作、适应性行为和个人-社交得分分别为(102.37±8.42)分、(98.19±8.52)分、(99.35±8.24)分、(90.14±6.68)分。

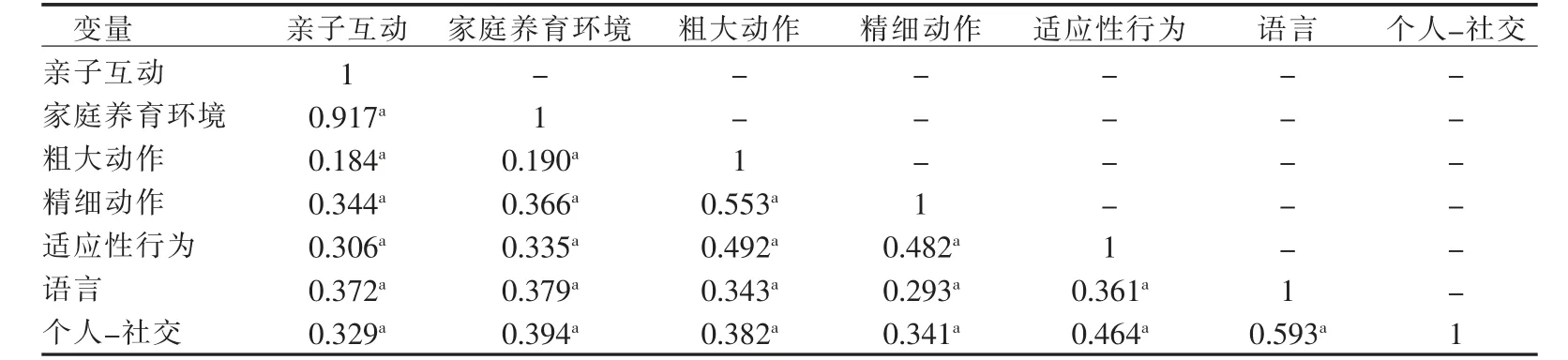

2.3 特定型语言障碍儿童亲子互动、家庭养育环境、非语言发育和语言发育的相关性分析 Pearson相关分析结果显示, 特定型语言障碍儿童的语言发育与非语言发育(粗大动作、精细动作、适应性行为和个人-社交)、 亲子互动和家庭养育环境均呈正相关(P<0.01),见表2。

表2 特定型语言障碍儿童亲子互动、家庭养育环境、语言及非语言发育的相关性分析(n=206,r)

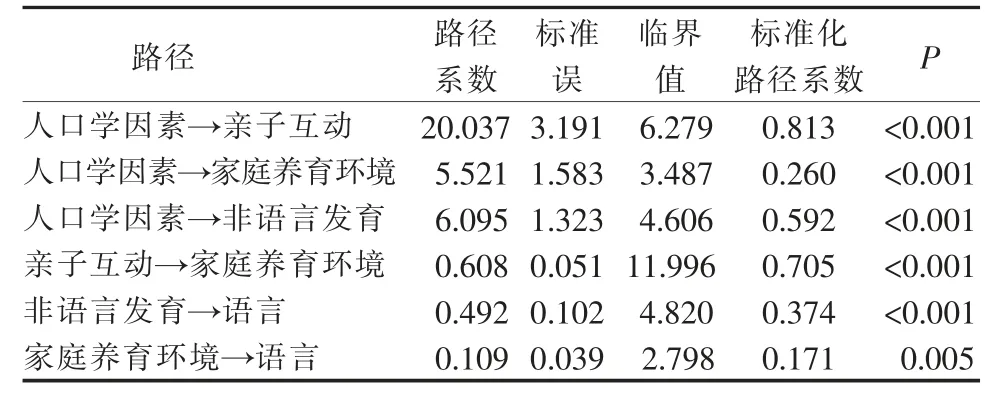

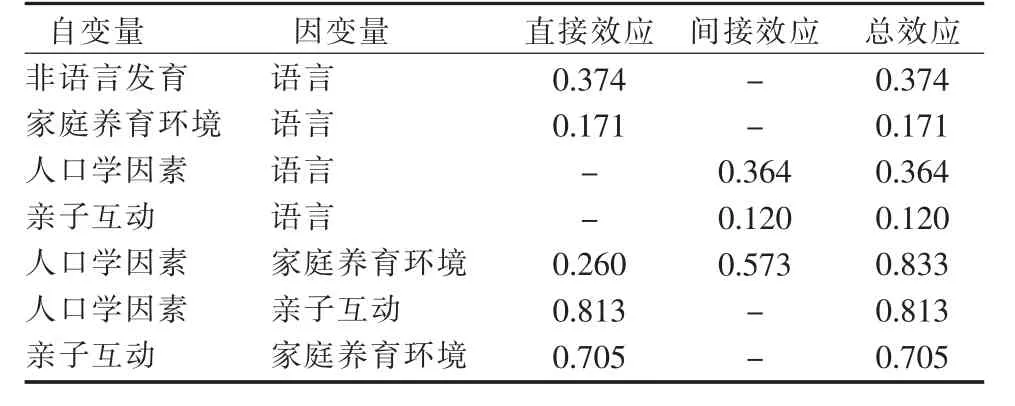

2.4 特定型语言障碍儿童语言发育水平影响因素的路径分析 根据单因素分析和相关性分析结果,以及既往文献研究中与特定型语言障碍儿童语言水平相关的人口学因素, 建立特定型语言障碍儿童语言发育水平影响因素的路径分析模型,见表3。 模型拟合检验结果显示,卡方/自由度(χ2/df)=1.404<3,适配度指数(goodness of fit index,GFI)=0.937、调整后适配度指数(adjusted goodness of fit index,AGFI)=0.905、规准适配指数(normed fit index,NFI)=0.926、比较适配指数(comparative fit index,CFI)=0.977、非规准适配指数(Tucker Lewis coefficient,TLI)=0.969、增值适配指数(incremental fit index, IFI)=0.977,均>0.90,标准化残差均方和平方根(standardized residual mean root,SRMR)=0.054, 渐进残差均方和平方根(root mean square error of approximation,RMSEA)=0.044,均<0.08,表明模型适配度良好。 路径分析结果显示,特定型语言障碍儿童的非语言发育和家庭养育环境对其语言发育水平有直接影响; 亲子互动对语言发育水平无直接影响, 均通过家庭养育环境间接影响语言发育水平; 儿童的人口学因素可以通过家庭养育环境、 非语言发育的多重中介作用对语言发育水平产生间接影响。 人口学因素以亲子互动为中介变量,间接影响家庭环境。 效应分析见表4。

表3 模型的路径分析结果

表4 模型的效应分析(标准化)

3 讨论

3.1 特定型语言障碍儿童的语言发育水平低于非语言发育水平 本研究结果显示, 特定型语言障碍儿童语言得分为(74.44±7.69)分,非语言发育能区的粗大动作、精细动作、适应性行为和个人-社交得分分别为(102.37±8.42)分、(98.19±8.52)分、(99.35±8.24)分、(90.14±6.68)分,语言发育水平明显低于非语言发育水平。这与其临床特征相符合,特定型语言障碍儿童的语言发育落后于正常同龄人, 且非语言发育水平与语言发育水平存在负差。结果显示,与正常发育的学龄前儿童相比[11],本研究特定型语言障碍儿童的语言发育与非语言发育得分均落后, 这可能是由于特定型语言障碍儿童落后的语言发育不利于其非语言发育[12],因此导致非语言发育水平也落后于正常儿童。此外,特定型语言障碍儿童的语言发育得分高于全面发育迟缓和孤独症谱系障碍儿童[13],原因可能在于不同发育障碍疾病儿童的各能区发育特征具有一定差异, 且本研究特定型语言障碍儿童的诊断年龄较小,语言障碍严重程度较低。 因此,医护人员应明确特定型语言障碍儿童发育特点, 关注语言发育水平的同时, 加强对非语言发育水平的全面评估,尽早对儿童进行语言康复干预,以提升其语言发育水平,减少语言发育落后带来的不良影响。

3.2 非语言发育水平对语言发育水平有重要的直接效应 本研究的路径分析中, 非语言发育对语言发育直接作用的路径系数为0.374,是影响效应最高的因素, 这可能是因为儿童不同能力之间的发展本身就存在相互影响的关系[14]。 儿童粗大动作与精细动作的发育情况影响其语言能力的发展, 运动技能的提升能为儿童提供与物体、 环境和照顾者互动的新学习机会,进而为语言学习提供支持[15]。 适应性行为是儿童对外界刺激进行感知、 理解和调节的一系列举措,能够反映其解决问题的能力[13],通过感知和调节,儿童能够观察周围的环境,达到模仿学习语音、语调或语言习惯的目的。 儿童的个人-社交能力表现在其与他人的互动中, 交往互动不仅可为儿童提供丰富的语言环境,激发语言学习动机,也能不断扩展其语言知识和语言表达技能[16]。 基于儿童语言发育与非语言发育之间的紧密联系,医护人员在特定型语言障碍儿童的康复干预中需要考虑各能力间相互促进和支持关系,从采取单一的语言康复干预转变为应用综合性的干预措施,进而推动特定型语言障碍儿童语言能力的提高和全面发展。

3.3 家庭养育环境对特定型语言障碍儿童语言发育水平具有直接正效应 本研究结果显示,儿童的语言发育水平与家庭养育环境得分呈正相关, 说明儿童所处的家庭养育环境越差,其语言发育水平越低。家庭养育环境是指在儿童学习与发展过程中, 家庭所提供的物质支持和心理社会支持[17],不良的家庭养育环境与儿童更差的语言能力存在关联[18]。本研究结果显示,54.3%的特定型语言障碍儿童处于不良家庭环境, 不良家庭养育环境中忽视、惩罚与干涉的情况可能更突出,家庭情感表达和交流往往不足, 导致主要照护者与儿童之间缺少情感回应与亲子互动,不利于儿童的语言发育;反之,研究[19]表明,良好的家庭养育环境与亲密的亲子关系可以促进儿童的语言发育。 提示医务人员在特定型语言障碍儿童康复干预中, 需关注家庭养育环境对语言发育水平的影响,重视儿童家庭养育环境的评估,发现问题及时给予相关健康指导, 激发家庭的积极力量为儿童语言发育创造有利的家庭养育环境。

3.4 人口学因素通过家庭养育环境、非语言发育的多重中介作用对特定型语言障碍儿童语言发育水平产生间接效应 路径分析结果发现,人口学因素对语言发育水平的总效应为0.364, 其既可以通过家庭养育环境间接影响语言发育水平,也能通过非语言发育对语言发育水平发挥作用。 研究[20-22]证实,家庭收入高、 照护者教育程度高和家庭养育环境好是儿童语言发育的保护因素; 主要照护者为祖/外祖父母、有语言障碍家族史、过早和过长时间的屏幕暴露、家庭居住在农村和兄弟姐妹数量多是儿童语言发育的危险因素。 研究[23]表明,家庭人口学因素对家庭养育环境的营造至关重要, 而良好家庭养育环境又与儿童健康成长密切相关。 社会经济地位高的家庭通常可能有更多的时间与儿童交流和互动, 或能提供早期教育、托儿服务,有利于构建良好家庭养育环境,促进儿童全面发展;相反,家长教育程度低、社会经济地位低的家庭可能拥有较少的学习资源,或对家庭养育环境的重要性认识不足,从而影响了儿童的语言发展。 这与本研究构建的路径分析模型结果相吻合,特定型语言障碍儿童家庭人口学因素通过影响家庭养育环境和儿童非语言发育水平,进而间接影响语言发育水平。

3.5 亲子互动通过家庭养育环境间接影响特定型语言障碍儿童语言发育水平 本研究路径分析显示,亲子互动对语言发育的影响路径为:亲子互动→家庭养育环境→语言发育,其效应大小为0.120,说明亲子互动通过影响家庭养育环境间接影响特定型语言障碍儿童语言发育水平。亲子互动是儿童成长过程中极其重要的社会性活动[24],家庭中良好的亲子互动对儿童发育有益[25]。段小倩等[26]研究发现,亲子互动较多的儿童语言发育落后风险低于亲子互动少的儿童。宫艳慧等[20]研究也发现,在亲子互动中形成的良好语言环境是语言障碍的保护因素。家庭语言环境是家庭养育环境的重要组成部分,其对儿童早期语言发展有显著的影响作用,尤其是母亲与儿童的亲子互动在形成良好家庭语言环境方面的作用不容忽视,母亲与儿童互动过程中频繁的、高质量的语言输出以及积极的语言反馈均有利于儿童的语言发育[27-28]。本研究结果发现,虽然72.3%特定型语言障碍儿童的主要照护者为母亲,但是亲子互动得分仍有待提高,且大多数特定型语言障碍儿童处于不良家庭养育环境。这可能是由于特定型语言障碍儿童家长互动积极性不高、与儿童互动深度不够,或者缺乏相关互动技巧的原因,造成家长对家庭语言学习环境的营造不足,不利于特定型语言障碍儿童语言发育水平的提升。