财政支出类型、人力资本积累与积极财政政策效力※

孔志帆 孔存玉

内容提要:基于高质量发展阶段中国更加注重人力资本等民生支出的经济事实,构建了包括财政支出结构和人力资本的动态随机一般均衡模型,以考察不同类型财政支出政策的宏观经济效应。研究发现:消费性政府支出在短期对居民消费和就业具有显著的促进作用,但其政策效力不具持续性;投资性政府支出对私人支出具有较强的挤出效应,且其政策效力取决于公共资本的生产性对企业生产率的边际影响;政府人力资本投资在中长期不仅不会挤出私人支出,而且有利于物质资本和人力资本积累,是推动经济高质量发展的新引擎。因此,应当将减少消费性政府支出、转变投资性政府支出的思路和方向、增加人力资本支出作为财政支出结构优化调整的方向,以此推动积极财政政策提质增效。

一、 引 言

中共二十大报告指出,“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。围绕高质量发展的目标要求,财政部门持续强力实施了以减税降费为主要措施的积极财政政策。持续而有力的积极财政政策,无论是对于国家治理体系和国家治理能力的现代化,还是对完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务,实现第一个百年奋斗目标,都发挥了重要作用。然而,长时间的积极财政政策运用,以及受到国际形势变化、突发疫情冲击等超预期因素的影响,中国财政支出压力不断加大,而各级政府的财政收入明显下滑,财政政策空间受到双向挤压(1)根据《关于2020年中央和地方预算执行情况和2021年中央和地方预算草案的报告》,2020年第1季度受疫情爆发和蔓延的影响,全国财政收入同比下降14.3%,为2009年以来首次负增长,其中2月份下降21.4%、3月份下降26.1%,31个省份中有30个收入负增长,收支矛盾异常突出,地方财政运转尤为困难。。

在2019年中央经济工作会议上,习近平总书记强调,“积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整”。其中,结构调整是通过压缩一般性支出、保障重点领域支出,优化财政资金配置。财政部长刘昆(2023)也在《求是》杂志撰文指出,当前时期中国财政收支矛盾依然突出,为提升积极财政政策效能,应当大力优化支出结构,不断提高支出效率,从严控制一般性支出,加强“三公”经费预算管理,努力降低行政运行成本;围绕推动高质量发展,积极支持科技攻关、乡村振兴、区域重大战略、教育、基本民生、绿色发展等重点领域。由此可见,优化财政支出结构是当前时期中国积极财政政策在支出端的重点改革方向。

财政支出结构一般是指支出项目间的横向配置,即财政支出按照功能、项目或类别等各种不同的组合状态及其数量分配的总称。在经济高速增长时期,中国的财政支出结构存在“重投资建设、轻人力资本和公共服务”的偏向性特征,这不仅与服务型政府的建设目标相悖,而且极易诱发财政与金融风险(傅勇和张晏,2007;卞彬,2016)。进入高质量发展阶段,伴随着人民的美好生活需求日益广泛,增加教育、医疗等人力资本领域的支出成为中国财政支出结构调整的主要方向。那么,财政支出结构的调整如何影响中国经济运行?增加人力资本方面的财政资金投入能否起到推动经济高质量发展的预期功效?对上述问题的回答,不仅有助于回应不同学派关于财政政策有效性的争议,而且对于进入中国式现代化新征程后财税体制的完善具有重要的指导作用。

二、 文献综述

财政政策的经济效应问题历来都是宏观经济研究的核心课题。部分研究根据VAR模型及其改进模型,考察了财政支出政策的周期稳定效应(刘金全和张龙,2019;刘金全和李永杰,2020)。研究显示,在OECD国家,财政政策具有“稳增长”的功效(Sacchi和Salotti,2014)。但是,与发达经济体不同,发展中国家或新兴市场经济国家的经济和金融系统往往更为脆弱,扩大财政支出规模不仅不能熨平产出波动,反而会加剧产出的波动。此外,财政支出政策的效力会受到经济发展阶段、贸易开放程度、公共债务水平的影响而表现出非线性效应(解瑶姝,2017;金春雨和徐悦悦,2023)。

考虑到VAR模型是简约式模型,缺乏相应的微观基础,无法回应卢卡斯批判,部分学者尝试在新古典增长模型或内生增长模型框架基础上,将生产性和非生产性政府支出分别嵌入家庭效用函数和企业生产函数,实证检验不同类型的财政支出对经济增长、结构转型和社会福利的影响(刘俸奇和张同斌,2020;潘敏和张新平,2021)。例如,郭庆旺等(2003)研究发现,生产性政府支出与经济增长正相关;但是,受制于非生产性政府支出占比的快速提升,财政总支出与经济增长负相关。严成樑和徐翔(2016)研究发现,从有利于结构转型出发,生产性政府支出存在一个最优规模的问题;与之不同,增加非生产性政府支出对结构转型起到抑制作用。

需要指出的是,上述研究通常假设不存在垄断竞争、价格粘性等市场不完全问题,得到的结论存在较大争议。后续研究中,学者们更多地采用了与现实经济更为贴近的DSGE模型来考察财政支出政策的实施效力(王国静和田国强,2014;饶晓辉和刘方,2014)。根据研究内容的不同,相关研究大致可以分为两类:一类研究根据中国财政支出的特点将财政支出细分为消费性支出和投资性支出,在合理解释财政支出与私人支出的长期挤入关系基础上,研究新常态下最优财政工具的选择(卞志村和杨源源,2016;张岩,2019)。另一类研究聚焦基建支出等特定类型财政支出工具的“稳增长”功效(贾俊雪,2017;汪川,2020)。

上述研究对本文的展开具有良好的启示作用,但是多数研究从财政支出是否具有生产性出发,将财政总支出粗略地划分为投资性政府支出和消费性政府支出。虽然李戎和田晓晖(2021)进一步将消费性政府支出细分为政府消费和民生性支出,并在嵌入金融摩擦的DSGE模型框架下探究了财政支出结构调整的宏观影响。但是,他们假设民生性支出仅通过提升家庭效用的路径发挥作用,而忽略了财政支出通过影响人力资本积累促进经济高质量发展的可能。考虑到人力资本对长期增长的重要性,Romer(1986)和Lucas(1988)开创性地将人力资本引入到内生增长模型框架,并呼吁加强财政对人力资本的支持力度。国内研究中,常非凡和宋永华(2022)考察了财政人力资本支出的宏观经济效应,但他们关于政府人力资本支出的统计口径过于宽泛,可能会高估政府人力资本支出的政策效力。

本文的可能创新体现在以下几个方面:首先,本文对财政支出结构进行了更为科学的划分,将其细分为消费性政府支出、投资性政府支出和政府人力资本支出(2)根据财政支出的生产性和具体用途差异,将财政支出分为三类:以经济建设为主的投资性政府支出,包括农林水事务支出,工业、交通和商业部门事业费支出;人力资本支出,包括教育支出、医疗卫生支出、社会保障支出;消费性政府支出,包括一般公共服务、国防、公共安全、环境保护。。其次,本文假设教育、医疗等人力资本支出不仅能够通过影响家庭消费和效用函数来影响宏观经济运行,而且可以通过影响劳动生产率和企业生产带动长期经济增长;此外,为避免多重均衡的存在,本文假设人力资本投资仅受时间投入和财政资金投入的影响。最后,现实的经济运行不仅非常复杂,而且是动态变化的,本研究运用DSGE模型框架分析不同类型财政支出政策的宏观经济效应,不仅很好地规避了卢卡斯批判问题,而且有助于得到较为清晰的政策有效性界面和相应的政策空间。

三、 理论模型

为考察不同类型财政政策的效力并检验人力资本作为高质量发展引擎的关键作用,在构建理论模型时,本文不仅结合中国财政支出特点,将消费性政府支出和投资性政府支出分别纳入家庭效用函数和企业生产函数,而且构造了嵌入政府人力资本支出的家庭人力资本方程;这样,人力资本不仅能够通过影响家庭效用和预算约束来影响经济增长,而且可以通过影响劳动生产率来推动经济高质量发展。此外,本文考虑了非零折旧率、人力资本生产率冲击和内生劳动供给等设定,以增强理论模型对中国经济的解释力。

1. 家庭部门

(1)

其中,主观贴现率β∈[0,1],σc是跨期替代弹性的倒数,满足(1+γ)(1-σc)<1;1/σl是Frish劳动供给弹性;闲暇ιt=1-Lt-et,其中,Lt和et分别代表家庭部门在t期的劳动投入和用于增加人力资本的时间投入。

家庭部门的预算约束为:

(2)

资本积累方程描述如下:

Kt=(1-δ)Kt-1+[1-S(It/It-1)]It

(3)

其中,物质资本的折旧率δ满足δ∈(0,1]。

由于企业调整投资需要耗费一定的成本,假设投资调整成本函数S(·)采用如下形式:

S(It/It-1)=(θ/2)[1-(It/It-1)]2

(4)

由(4)式可知,函数S(·)是投资变化的增函数,稳态时满足S=S′=0、S″>0。

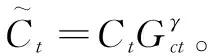

进一步,假设人力资本积累方程采用如下形式:

(5)

其中,δh为人力资本的折旧率,满足0<δh≤1。

值得注意的是,虽然人力资本有一定特殊性,但它所具有的耐久性、风险性、盈利性等特征与物质资本相似(钱雪亚等,2008;Ergüt和Göksel,2020)。因此,国内研究中,张帆(2000)、王弟海等(2008)等研究均采用上述设定,并根据永续盘存法计算中国不同时期的人力资本总量。参考朱军等(2020)的研究,将人力资本投资函数设定为:

(6)

由于家庭部门的人力资本会受到各种技术革命或公共卫生危机等灾难风险事件的影响,这里引入了人力资本生产率冲击ψt,并假设ψt的对数变化服从如下随机过程:

(7)

其中,ρψ是人力资本生产率冲击的平滑参数,满足0<ρψ<1,σψ为扰动标准差的规模系数。

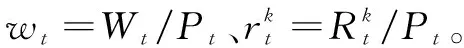

进一步,假设λt、λtQt和λtηt分别是预算约束方程(2)式、物质资本积累方程(3)式和人力资本积累方程(5)式的拉格朗日乘子,代表性家庭通过选择消费、劳动投入、债券、物质资本和人力资本投资来最大化家庭的期望效用。求解家庭部门的最优化问题,可得:

(8)

这里,(8)式是家庭的最优消费方程,λt是消费的边际效用。

关于劳动的一阶条件为:

λtwtHt=(1-et-Lt)-σl

(9)

(9)式是家庭的最优劳动供给方程。

人力资本积累中时间投入的一阶条件为:

(10)

根据政府债券的一阶条件,可得价格通胀条件:

βEt(λt+1/λt)=Et(πt+1/Rt)

(11)

根据价格通胀条件可以进一步得到欧拉方程。关于物质资本投资的一阶条件为:

Qt[1-S(It/It-1)-S′(It/It-1)(It/It-1)]+βEt[(λt+1/λt)Qt+1S′(It+1/It)(It+1/It)2]=1

(12)

关于物质资本存量的一阶条件为:

(13)

关于人力资本存量的一阶条件为:

(14)

2. 厂商部门

厂商部门遵循NK-DSGE模型的标准设定,即存在两种类型的厂商。其中,中间产品厂商使用物质资本和有效劳动进行生产;最终产品厂商将差异化的中间产品复合成为可以用于消费和投资的最终产品。

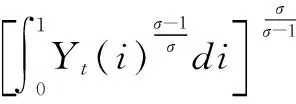

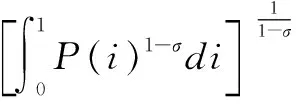

(1) 最终产品厂商。最终产品市场为完全竞争市场,厂商的生产函数描述如下:

(15)

其中,σ为不同种类中间产品之间的替代弹性,Yt(i)是第i种中间产品的产出,Yt为最终产品产出,Pt(i)是第i种中间产品的价格,Pt为最终产品价格。

给定Pt与Pt(i),可得:

Yt(i)=[Pt(i)/Pt]-σYt

事实上,在侵害集体组织成员权益纠纷、土地承包经营权纠纷等民事案件中,基层法院通常都会从案件当事人数量、潜在案件的规模等角度考量涉诉信访的风险。对于可能有较大涉诉信访风险的案件,法院往往采取不立案且不出具相应法律文书的方式将纠纷排除在法院系统之外。尽管当事人可能就应当立案而不立案的情形进行信访,但是往往因其缺乏已经向法院申请立案的证据而难以进入信访程序。

(16)

将(16)式代入(15)式,可以得到:

(17)

(2) 中间产品厂商。中间产品市场是垄断竞争的,厂商i在需求和技术约束下最大化利润。考虑到投资性政府支出有助于改善经济和社会基础设施,具有降低企业运营成本和提高企业生产效率的功效,在总量生产函数中引入了存量形式的公共资本。此外,在考虑人力资本后,劳动以有效劳动形式出现。于是,中间产品厂商i的生产函数如下所示:

(18)

其中,Yt(i)是中间产品i的产出,Kt(i)和Lt(i)Ht-1(i)分别表示物质资本和有效劳动,α1和φ分别代表私人资本和公共资本的产出份额。

At的对数变化服从如下随机过程:

(19)

其中,ρa是全要素生产率冲击的平滑参数,满足0<ρa<1,σa为扰动标准差的规模系数。

公共资本Kgt的积累方程为:

(20)

其中,Git是投资性政府支出,δg∈(0,1]是公共资本的折旧率。

接下来,分两步求解中间产品厂商的最优化问题。首先,根据成本最小化问题,可得:

Lt(i)Ht-1(i)=(1-α1)μt[Yt(i)/wt]

(21)

(22)

由此发现,人力资本的引入改变了企业最优的资本-劳动需求。根据(21)式和(22)式,得到实际边际成本μt的表达式:

(23)

(24)

最后,假设价格指数的合成法则为:

(25)

3. 政府部门

政府部门通过财政收支活动来影响私人部门的经济决策。其中,财政收入包括发行债券筹集到的收入和税收收入,而财政支出包括消费性政府支出Gct、投资性政府支出Git、政府人力资本支出Gst以及前期债务的还本付息支出bt-1/πt。因此,财政部门的预算约束为:

Gt+bt-1/πt=Tt+bt/Rt

(26)

其中,财政支出Gt=Gct+Git+Gst。

三类财政支出均服从如下AR(1)过程,即:

(27)

最后,参照卞志村和杨源源(2016)的研究,假设央行采用利率规则来调控经济:

(28)

4. 市场出清

Ct+It+Gt≤Yt

(29)

四、 数据来源、处理与参数校准

1. 数据来源与处理说明

本文选取了能够充分体现这一时期宏观经济波动特征、数据可得性强、样本量充足的产出、消费、投资和税收收入四个观测变量,数据来源为中经网统计数据库、Wind数据库和中宏统计信息网(教育版),样本数据的取值区间为2008年第1季度到2020年第4季度。数据处理过程描述如下:首先,根据国家统计局公布的名义季度GDP和可比价格增速计算得到GDP平减指数,据此对名义GDP进行平减,得到实际GDP数据;其次,根据国家统计局公布的月度社会消费品总额和固定资产投资总额数据,加总得到相应的季度消费和投资数据,并分别根据CPI和GDP平减指数,计算得到实际消费和投资;再次,税收收入比率为全国税收收入在实际GDP中所占比重;最后,为了使观测变量与模型中的状态变量定义一致,需要采用Tramo-Seats方法进行季节调整,并使用HP滤波法获取相应变量的周期成分。

2. 参数校准

遵循通常的NK-DSGE模型研究,根据经济部门的不同分类进行参数校准:

(2) 企业部门的相关参数{α1,ξp,φ,δg}。关于物质资本的产出弹性α1,设定α1等于0.5;价格粘性参数ξp校准为0.75,即每一期只有25%的厂商能够自由调整价格。参照王国静和田国强(2014)的研究,将投资性政府支出的产出弹性φ校准为0.1。通常认为,与私人投资相比,公共基础设施使用寿命更长、折旧率更低。因此,校准投资性政府支出的折旧率δg为0.01。

五、 财政支出工具宏观经济效应的数值模拟分析

根据前文的理论模型和参数校准,本节运用脉冲响应分析和政策乘数,考察不同类型财政支出工具的政策效力与传导机制。

1. 消费性政府支出的宏观经济效应分析

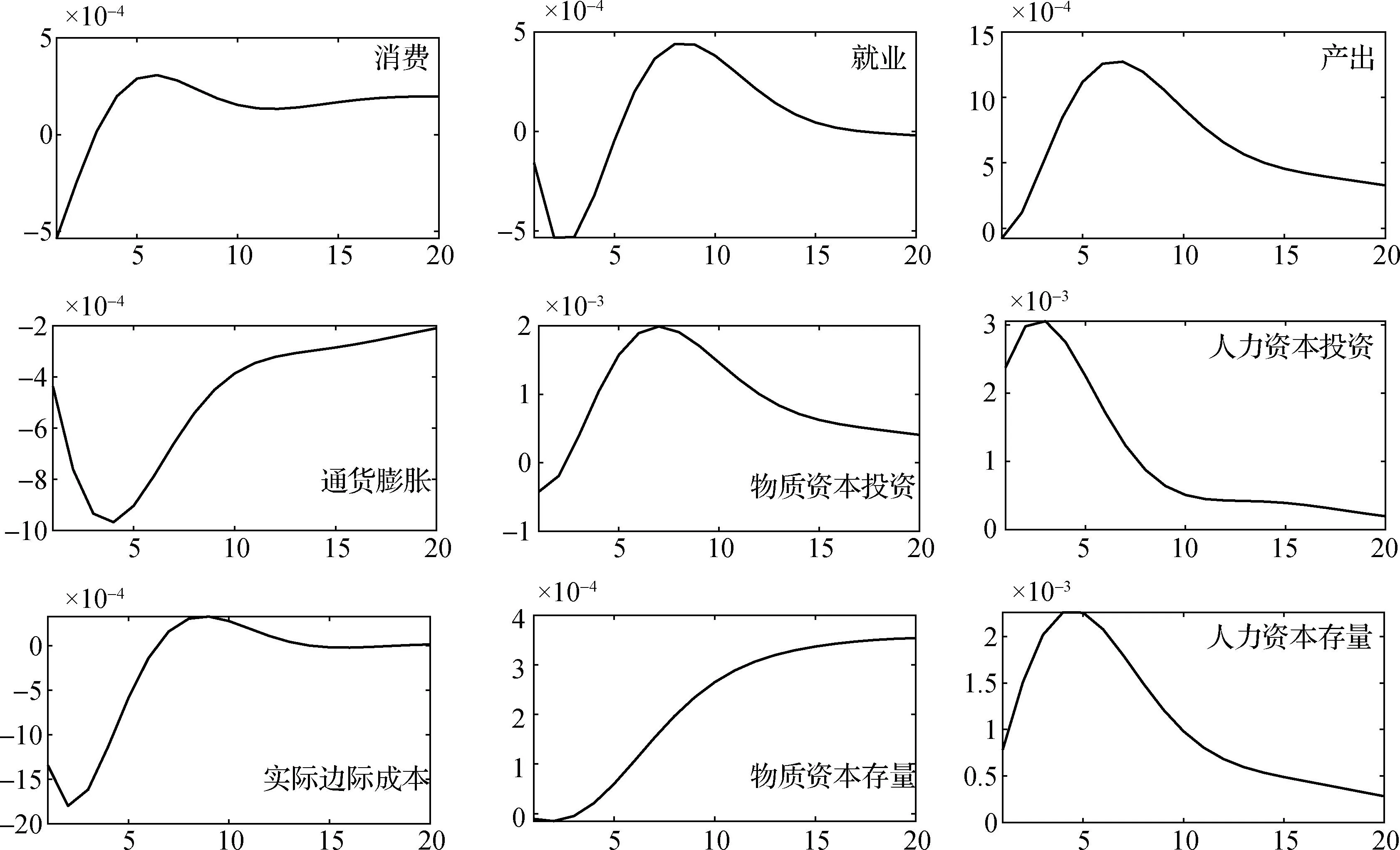

消费性政府支出主要是指政府部门在环境保护、公共安全等方面的支出,消费性政府支出对家庭效用具有直接的影响(贾俊雪和郭庆旺,2012)。图1给出了消费性政府支出冲击下主要宏观经济变量的动态响应。

图1 消费性政府支出冲击的脉冲响应

第二,受消费性政府支出冲击的影响,无论是物质资本投资,还是人力资本投资,都出现了明显的下降。究其原因:在其他条件不变的情况下,由于家庭部门选择增加消费,居民储蓄下降,导致物质资本投资下滑。此外,消费性政府支出增加引起了实际利率上升,提高了企业生产的边际成本,企业同样会选择减少投资,转而雇佣更多的劳动力,以满足生产需要。就人力资本投入而言,由于时间禀赋约束和财富负效应的存在,家庭更愿意将时间投入到劳动而非闲暇或技能学习中。因此,家庭部门的人力资本投资和经济社会的人力资本存量都出现了下降。需要指出的是,由图1可知,虽然企业投资是下滑的,但是家庭消费的增加超过了企业投资的下降,而且政府支出也是增加的,最终产出是扩张的。

第三,从通货膨胀的变化来看,由于消费性政府支出冲击扩张了总需求,提高了企业生产的边际成本,推高了物价水平。在消费性政府支出发生当期,物价水平达到了峰值水平。但是,消费性政府支出冲击是暂时性冲击,随着总需求效应的减弱,企业边际成本和通胀下滑。由于消费性政府支出挤出了私人投资,储蓄和投资的下降推高了利率水平,企业边际成本和通货膨胀于消费性政府支出冲击发生8期后再次上升。在消费性政府支出冲击发生20期后,企业边际成本和通货膨胀水平仍在0值以上,即高于稳态水平。因此,消费性政府支出增加对物价水平的影响具有持久性。

综上所述,消费性政府支出主要通过财富效应和对家庭消费的正外部性来影响宏观经济运行。由于消费性政府支出的正外部性较强,短期内表现出对家庭消费和居民就业明显的正向影响。但是,增加消费性政府支出会抑制物质资本和人力资本投资,不利于经济的长远发展。考虑到消费性政府支出对经济运行仅具有短期效应而不具有长期影响,可以将其作为“稳增长”和“稳就业”的短期措施。

2. 投资性政府支出的宏观经济效应分析

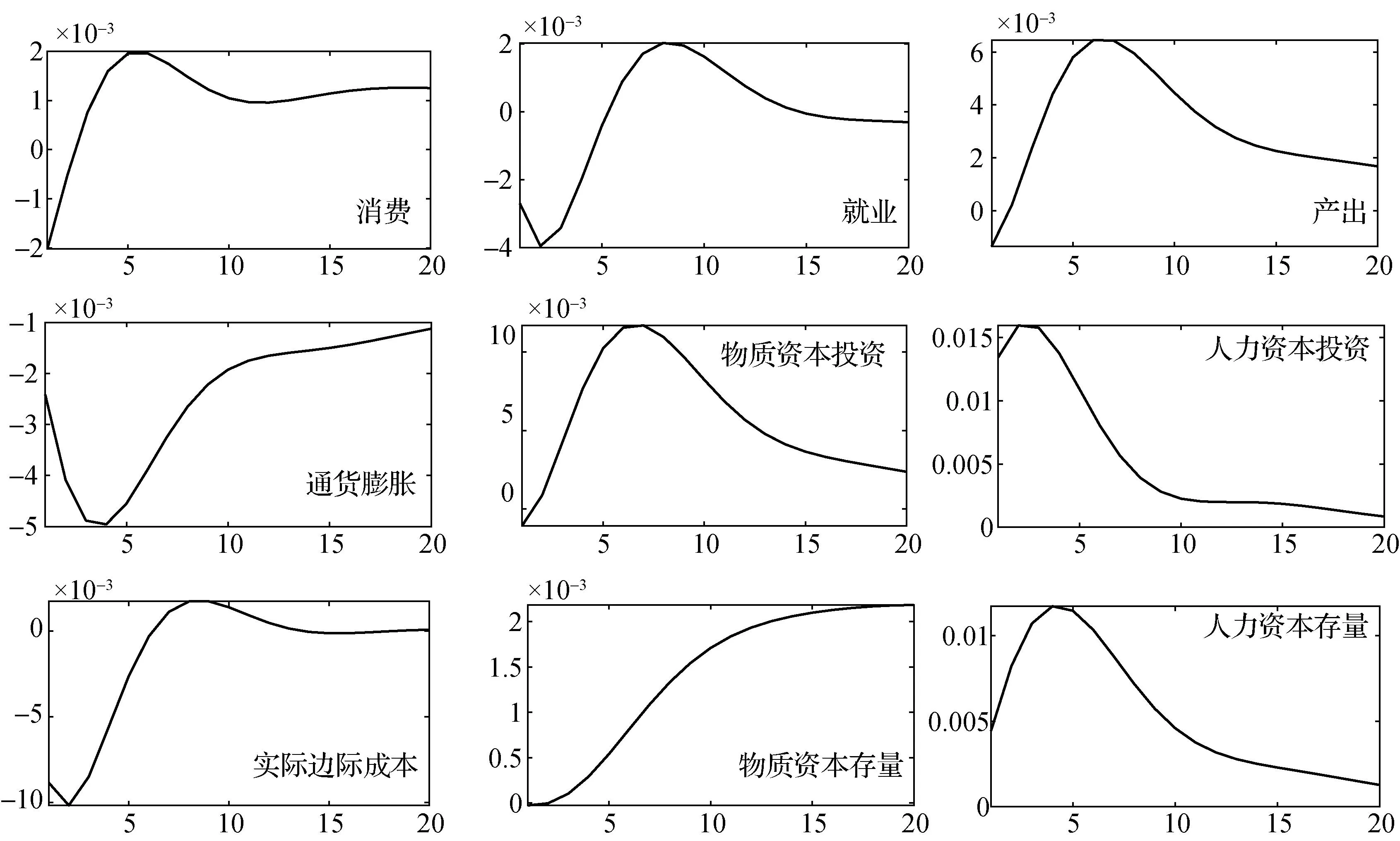

投资性政府支出主要是政府部门在基础设施建设等领域的支出,这一支出通过降低生产企业的运营成本和提高劳动生产率来影响宏观经济运行。图2给出了投资性政府支出冲击下主要宏观经济变量的动态响应。

图2 投资性政府支出的脉冲响应

由图2可知:第一,区别于消费性政府支出冲击,投资性政府支出冲击挤出了家庭消费;此外,与消费性政府支出冲击一致,投资性政府支出冲击对物质资本和人力资本投资表现出负向影响。一方面,投资性政府支出并不会直接影响消费的边际效用,其主要通过财富负效应来影响家庭消费。投资性政府支出冲击引起了家庭对未来税收增加的担忧,它们会减少当期消费。此外,与享受闲暇相比,家庭更愿意供给劳动,企业也愿意用劳动替代资本。因此,用于劳动的时间投入增加。另一方面,由于政府部门加入到对要素的竞争,推高了工资和利率,引起边际成本增加,挤出私人部门的投资。随着时间的推移,尤其是公共资本的不断积累,企业生产的边际回报率提高,投资意愿不断增强,企业投资也会有所回升。

第二,投资性政府支出冲击不仅能够在短期促进产出增加,而且对产出的影响具有持久性。事实上,投资性政府支出对产出的影响受到财富负效应和公共资本正外部性两方面的影响。一方面,投资性政府支出冲击会通过财富负效应,在短期对私人支出产生挤出效应。由于投资性政府支出的增加大于消费和投资的下降,产出在短期是增加的;由于投资性政府支出冲击是暂时性冲击,其对总需求的扩张影响会随着时间的推移而递减。因此,产出在第4期回归稳态。另一方面,随着投资性政府支出的增加,公共资本不断累积,公共资本的正外部性提高了企业投资回报率,增强企业的投资意愿。因此,中长期产出正向偏离其稳态水平。由于公共资本的折旧率比较低,公共资本的正外部性对产出的正向溢出效应持续时间较长。

第三,投资性政府支出在短期可能会造成物价水平上涨;随着时间的推移,物价水平不断下降,甚至会诱发通货紧缩。由图2可知,在投资性政府支出冲击发生当期,通货膨胀上升到峰值水平,这是因为投资性政府支出增加带来的需求扩张效应提高了企业的边际成本,助推了物价水平的上涨。由于投资性政府支出的增加是暂时的,总需求的扩张效应随着时间的推移逐渐减弱;同时,随着公共资本的累积,其会降低企业生产的边际成本和通货膨胀率。由于公共资本的形成及其作用机制具有长期性,通货膨胀长期低于稳态水平。

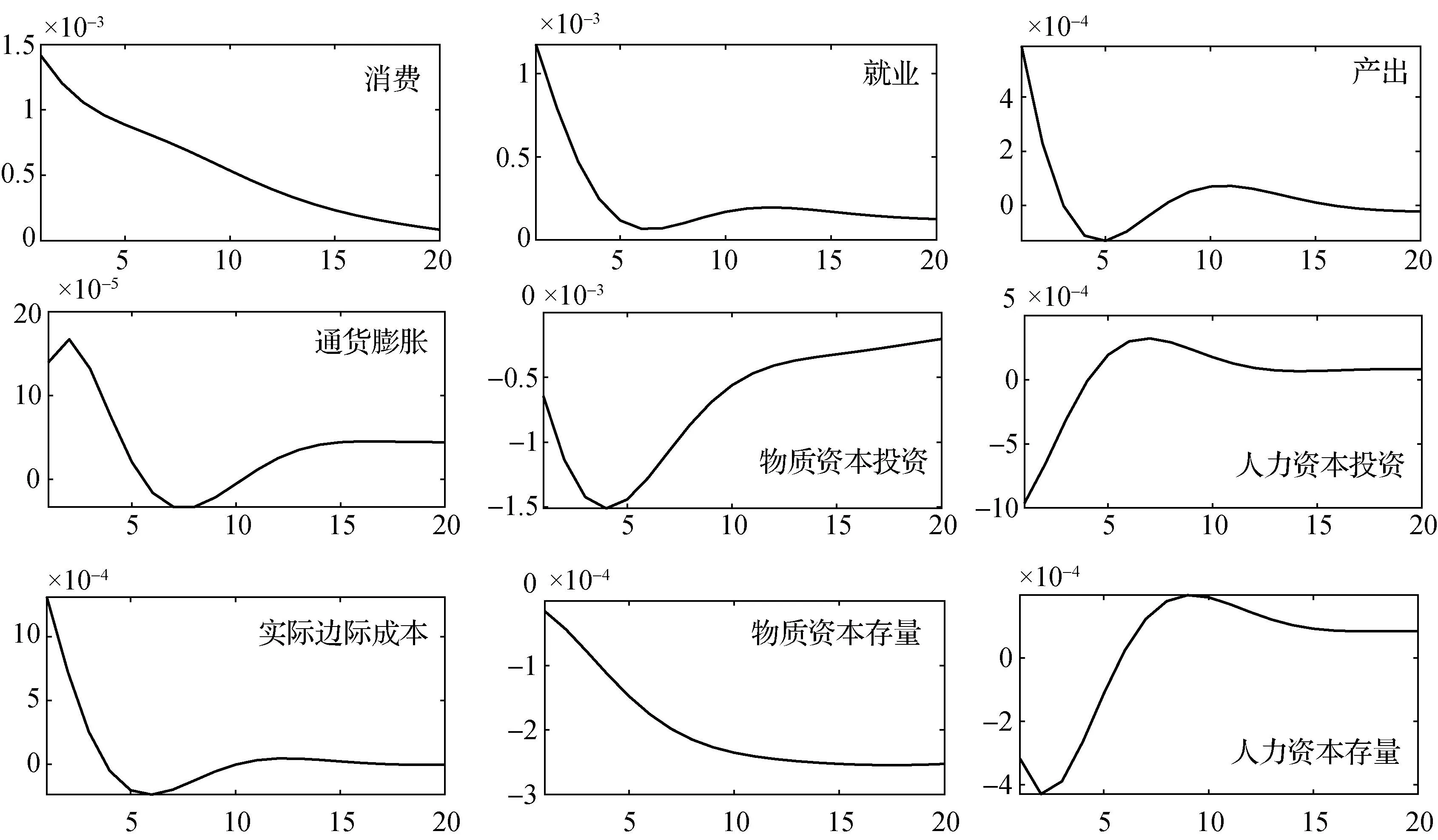

3. 政府人力资本支出的宏观经济效应分析

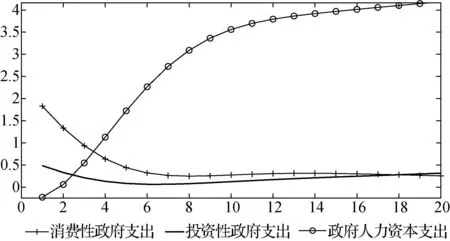

与消费性政府支出和投资性政府支出分别通过消费互补性和生产外部性来影响宏观经济运行不同,政府人力资本支出主要是通过促进家庭人力资本投资,进而增加经济社会的人力资本存量。图3给出了政府人力资本支出冲击下主要宏观经济变量的动态响应。

图3 政府人力资本支出冲击的脉冲响应

由图3可知:第一,增加政府人力资本支出在短期对家庭消费具有明显的挤出效应,但在中长期表现出挤入效应。一方面,增加的财政支出需要通过税收来融资,税收增加无疑会通过财富负效应抑制家庭消费。另一方面,由于实际利率和生产成本下降,企业会追加投资、扩大生产。于是,家庭当期的储蓄增加,消费下降。因此,在短期,政府部门增加在人力资本方面的投资会强化财富效应对居民消费的抑制作用。此外,区别于消费性政府支出冲击和投资性政府支出冲击,增加政府人力资本投资会在中长期对私人投资产生挤入效应。

第二,政府人力资本支出冲击刺激了产出的增加,而产出的增加是多种机制共同作用的结果:一是财政支出的增加扩大了总需求,形成了需求引致效应;二是增加政府人力资本支出有助于弥补家庭人力资本投资的不足,促进人力资本存量的增加。人力资本存量的增加提升了劳动的生产效率,进一步促进了产出的增长。第三,从通货膨胀的变化来看,在政府人力资本支出冲击下,物价水平的变动呈现“倒U”型变动。这是因为虽然总需求扩张会提高生产成本,但增加政府部门在人力资本方面的投资刺激了家庭的人力资本投资和企业的物质资本投资,进而带动实际工资与利率下降,实际生产成本下降也会抑制通货膨胀。

进一步,对比投资性政府支出与政府人力资本支出的宏观经济效应可以发现,增加投资性支出和人力资本支出都能够起到促进产出增长的作用,但是前者是通过增加要素投入来实现的,后者是通过培育新的增长动能和改善要素配置来完成的。具体而言,增加投资性政府支出主要是通过扩大公共资本的规模和发挥公共资本的正外部性来促进产出增长;虽然扩大政府投资能够增加经济产出,但是降低了市场主体投资的积极性,对私人投资形成了挤出效应;此外,投资性政府支出会降低家庭的人力资本投资意愿,牺牲了未来增长的潜力,这是侧重于生产效率提升和短期增长的财政治理模式。与之不同,增加政府人力资本支出是通过鼓励家庭投入更多的资源到人力资本积累过程,促进人力资本总量增加,进而带来长期的经济增长。换句话说,这是重视人的发展、侧重长远发展的财政治理模式。因此,究竟将财政资金配置于基础设施等物质资本领域还是教育、健康等人力资本领域,实际上反映了政府部门对经济发展的短期目标与长期目标、数量与质量的权衡取舍。

4. 人力资本生产率冲击的宏观经济效应

图4给出了正向人力资本生产率冲击下主要宏观经济变量的动态响应。区别于财政支出冲击,人力资本生产率冲击主要通过影响人力资本投资和人力资本存量来影响宏观经济运行。

图4 人力资本生产率冲击的脉冲响应

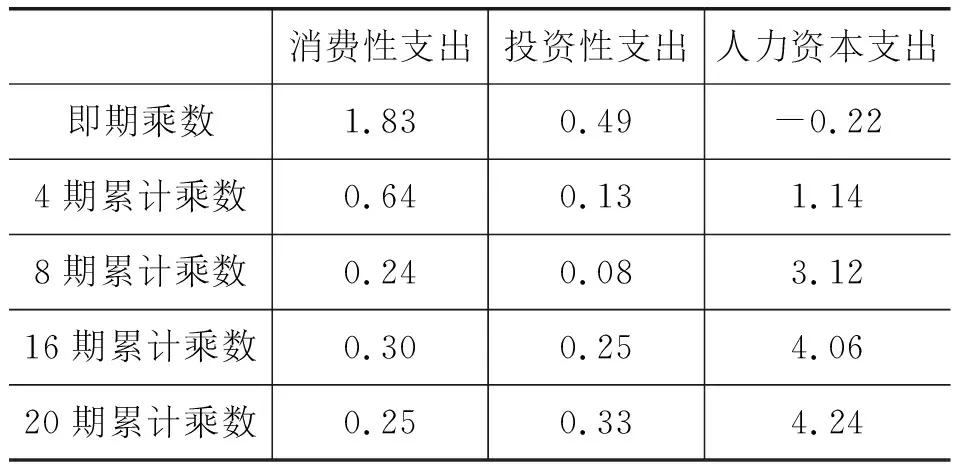

5. 财政支出乘数的计算与比较

为更好地评估财政政策的有效性,本文进一步计算了三种类型财政支出政策的政策乘数。计算财政支出乘数有两种常用的做法:一是显式地将产出表示为财政支出乘数的函数,通过求导得到相应的财政支出乘数,如Christiano等(2011)、王国静和田国强(2014)的研究;二是当模型结构较为复杂、无法求解出财政支出乘数的显式表达时,可以根据脉冲响应分析间接计算财政支出乘数。此外,财政支出乘数包含了即期财政支出乘数和累计财政支出乘数。其中,即期财政支出乘数测度的是当财政支出变化1单位时,每一期对应的产出变化;累计财政支出乘数测度的是在未来无限期内财政支出对产出影响的累计值。参照汪川(2020)的研究,将即期财政支出乘数和累计财政支出乘数定义如下:

(30)

(31)

图5展示了不同时期三种类型的财政支出乘数。由图5可知:第一,消费性政府支出的即期乘数效应最为明显,显著大于投资性政府支出和人力资本支出;但是,消费性政府支出的政策乘数呈现出快速下降的变动轨迹,其政策乘数在第3期就小于人力资本支出的政策乘数。第二,投资性政府支出的即期政策乘数始终小于1,而且随着时间的推移呈现衰减态势,这可能是经过多年的累积作用,公共资本的生产性和投资性政府支出的政策效力逐渐减弱。第三,政府人力资本支出的政策乘数在冲击发生当期小于0;但是,在第2期就转负为正,此后不断增加,到第20期已经超过了4。

图5 不同类型财政支出乘数

表1报告了三类财政支出政策的即期乘数和累计乘数。可以发现:第一,在即期乘数中,只有消费性政府支出的乘数大于1,其他财政支出类型的即期乘数均小于1。第二,从累计乘数来看,在16期之前,消费性政府支出乘数均大于投资性政府支出乘数,而且二者的累计乘数均呈现下降态势。第三,本文关于投资性政府支出乘数和消费性政府支出乘数的计算结果符合Ramey(2011)关于政府支出乘数的取值介于-0.5和2.0之间的结论,与王国静和田国强(2014)的估计值0.79较为接近。第四,政府人力资本支出的即期政策乘数小于0;但是,随着时间的推移,这一政策乘数逐渐增大,在第4期就超过了消费性政府支出乘数。

表1 不同类型财政支出政策的即期乘数和累计乘数

由表1可知:第一,消费性政府支出在短期具有显著的经济刺激效果,而且在短期内乘数效应显著大于投资性政府支出和政府人力资本支出。第二,随着时间的推移,投资性政府支出乘数大于消费性政府支出乘数;但是,与消费性政府支出乘数的变动轨迹相似,其政策效力随着时间的推移不断衰减。因此,当财政收支矛盾加剧时,为促进财政政策提质增效,应当对政府未来投资的区域和产业有所筛选,优化财政资金的配置效率。一方面,可以加大对那些公共基础设施较少的地区和领域的政府投资;另一方面,改变传统的投资领域,重点保障新型基础设施、新型城镇化和重大工程等“新基建”领域的投资,大力提升公共资本的生产性。第三,虽然政府人力资本支出在短期对经济运行可能有微弱的负向影响,但是其累计乘数效应非常显著,有望成为未来财政推动中国经济高质量发展的重要基础与支撑。

六、 结论与启示

进入高质量发展阶段,如何更好地发挥财政在国家治理中的基础和支柱作用,促进财政政策提质增效具有重要的现实意义。本文通过科学划分财政支出,构建嵌入分类财政支出的动态随机一般均衡模型,考察了三类财政支出工具的政策效力与传导机制。研究发现:

第一,消费性政府支出与居民消费之间具有互补性,消费性政府支出对家庭消费表现为挤入效应,具有较强的“稳增长”功效;但是,消费性政府支出会挤出物质资本和人力资本投资。第二,投资性政府支出虽然能够通过公共资本的正外部性在中长期促进产出增长,但是在短期对私人支出形成了较强的挤出效应。第三,增加政府人力资本支出在短期会对产出和私人支出产生微弱的负向影响,但在中长期对资本积累和经济产出具有较强的带动作用。第四,政策乘数表明,与消费性政府支出只有短期刺激效果不同,投资性政府支出和政府人力资本支出均会改变稳态产出水平;但是,前者主要是通过加大要素投入来促进产出增长,政策效力随时间推移不断衰减,而后者是通过新要素培育来推动经济高质量发展,对产出增长的带动能力不断增强。根据上述结论,为促进财政政策提质增效,应当从以下方面进行调整:

一是面对复杂严峻的外部经济环境,应当坚持积极财政政策的总方向,果断采取相应力度的财政政策来降低不确定性,稳定市场主体的预期。经济中高速增长不仅是高质量发展的前提与基础,更是关系到共同富裕和全面建成社会主义现代化强国目标的顺利实现。鉴于消费性政府支出和投资性政府支出具有“稳增长”功效,在经济下行压力较大时,应当保持合理的消费性政府支出和投资性政府支出比重,充分发挥积极财政政策兜底经济运行的作用。

二是调整优化财政支出结构,提高资金配置效率。一方面,积极扩大政府部门对教育、医疗卫生等人力资本领域的支出规模;同时,强化预算管理、严格绩效评价,通过科学评估和动态监测财政资金使用效果,确保重点领域财政资金的利用效率。另一方面,改变传统的政府投资模式,对政府投资的领域和地域进行筛选,挖掘潜在的财政政策空间。

三是进一步探索财政与货币、就业等领域的高效协同机制,围绕高质量发展目标同向发力。一方面,进入高质量发展阶段以来,中国经济运行面对的外部环境日趋复杂,尤其是随着改革进入深水区,任何单一政策的作用有限。另一方面,宏观调控面临稳增长、调结构、防风险等多重政策目标,而不同政策工具的实施效力与作用机制存在明显差异,需要组合运用多种政策工具,发挥财政政策工具的聚合效能。

四是深化财税体制改革,并充分发挥财政体制改革对于整体改革的先导性、突破性作用,为提升国家治理体系和治理能力的现代化提供支撑。一方面,围绕建立权责清晰、财力协调、区域均衡的央地财政关系,推进形成稳定的各级政府间事权、支出责任与财力相适应的制度;另一方面,以新一轮税制结构调整为契机,探索建立以消费税为主、财产税为辅的地方税体系,稳定地方政府财政收入,激励地方政府主动提升治理效能。

——“习作单元”阅读文的教学指向