“糸”之新解

于伟东, 张曦瑶, 冯 浩, 杨小明

(1.湖南工程学院 纺织服装学院,湖南 湘潭 411104; 2.东华大学 a.纺织学院;b.人文学院,上海 201620)

“糸(mì)”是《说文解字》(东汉许慎撰写的中国第一部系统分析字形及考究字源的字书,后文简称《说文》,成书于AD 100—121年)中囊括汉字数量最多的部首之一,其中带“糸”的汉字几乎都与纺织相关,常被学者作为研究中国纺织文化的窗口[1-2]。《说文》释“糸”为“细丝也象束丝之形凡糸之属皆从糸”;释“丝”为“蚕所吐也从二糸凡丝之属皆从丝”。学界多以此为据,认为“糸”就是蚕丝或蚕茧解舒的单根纤维,或将“糸”的早期符号认作“丝”,或将“糸”部字视为与蚕丝有关[1-4]。若按多数学者对《说文》这两段话的释义,显然存在下述三个矛盾点:

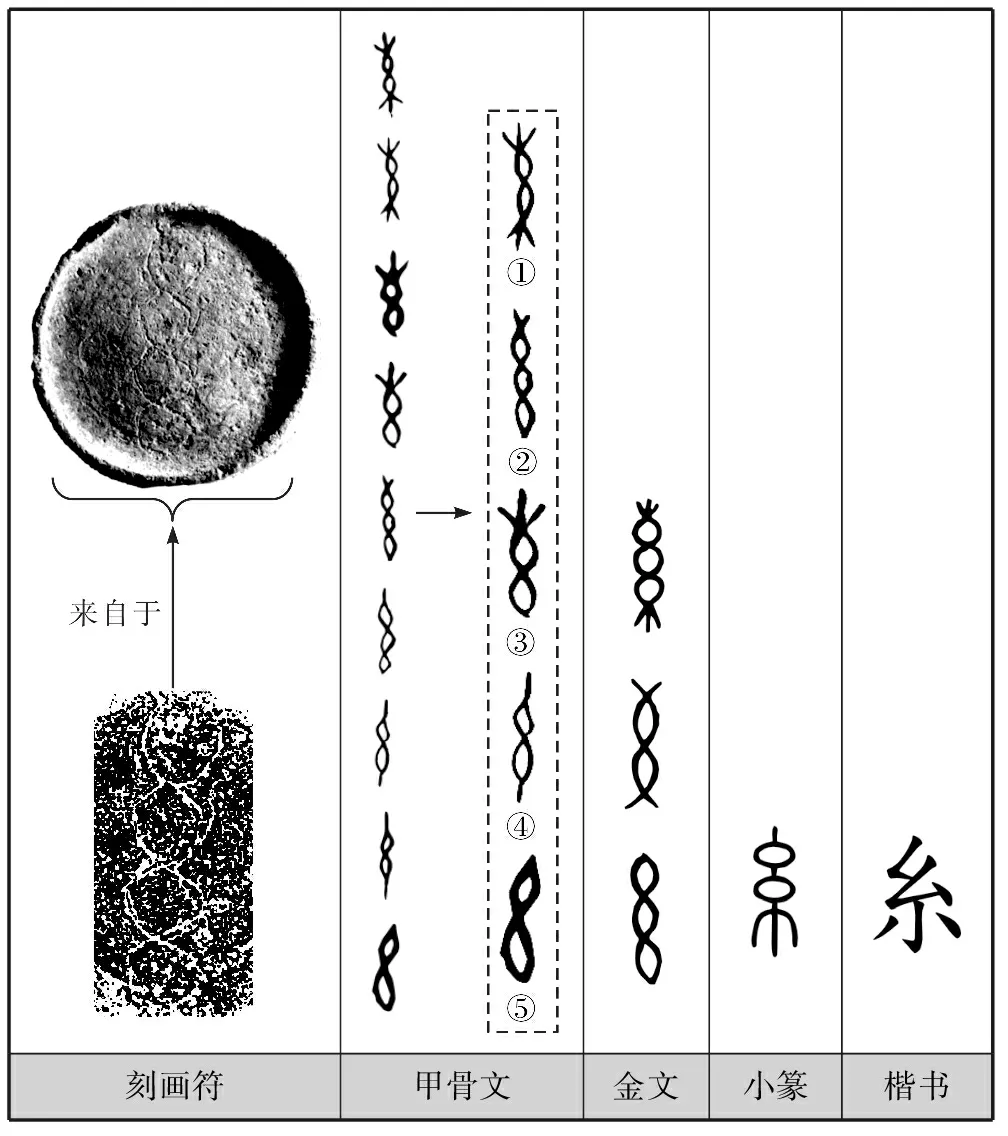

其一,往前追溯“糸”的字源可至7 100年前双墩遗址出土陶器(BP 7 300~7 100)上与“糸”相同的符号[4],如图1中刻画符。其比可推测蚕丝已被使用的西阴村出土“半茧”(BP 6 000)[5-6]还早了至少1 100年,这与文字必然诞生于其所代表的事物出现之后的时序不符。

其二,“糸”字显然具有多头互绞的象形特征,这与蚕丝的形态矛盾。对蚕丝而言,虽有两根平行排列的单丝通过丝胶黏连并被其包覆成一体(俗称“茧丝”),至多有多根脱胶茧丝集束的“生丝”之意,但生丝并无有意“互绞”(即“加捻”)。而单独一个“糸”字便足以表达多根蚕丝的合并(集绪)体,即“生丝”,那为何古人要舍简求繁地用两个“糸”字合体创造“丝”?且由构字法可知,部件字(糸)出现在合体字(丝)之前部;根据逻辑反推,糸虽能覆盖丝(这正好应了《说文》中“凡糸之属皆从糸”之义),但其最初要表达的事物并非一定是蚕丝。由此可见,《说文》中的“丝”更可能是泛指那些类丝且长度连续很长的“纤维”,这正好应了《说文》中“凡丝之属皆从丝”之义,只不过“糸”几乎都用作部首;而“丝”直接作为字出现,如细丝、蜘蛛丝、发(青)丝等。理由有三:一是用“纤维”这一复杂的字词泛指纤维材料,在当时还未出现;二是作为当时微细但又长度很长或较长物体的代名词,可能只有可见度大、构字简明、知名度高和能快速联想对比的“丝”了,即如丝般纤长;三是“毛”“绒”都不可能直接替代泛词“纤维”,因为毛、绒与草、茎应该于同期发现,可能作为“絮”材使用,但是因其太短又细,不可能成为制作旧石器时代的原始工具“绳”的原料[7],且又无法替代“絮”“毛皮”之表达[8],更无法表达纤维的成束或集束,反而若以泛词“纤维”替换“丝”的释义,变得更符合《说文》糸释义为“细丝(细纤维)也,象束丝(束纤维)之形,凡糸之属皆从糸” 之原义。由此所有问题都集中在“糸”字产生前,是否已存在与“糸”字形相似的多头互绞或加捻制作方式及制成物,即纺制成形工具[9]?若有,现今大多学者对《说文》中“糸”与“丝”释义的解读明显错了,尤其在两者间关系上;若无,对“其一”和“其二”的质疑依然存在。

刻画符甲骨文金文小篆楷书

其三,若“糸”为蚕丝之义,则无法解释“糸”部字中大量含义与蚕丝无关或不完全相关的汉字的存在。由此,“糸”仅为、或最初是、或主要是蚕丝的表达,及“糸”部字与蚕丝直接相关的释义显然都存在偏颇甚至荒谬。

本文对“糸”仅蚕丝的独享之义的说法产生质疑,并结合“糸”的象形表达、文献含义与考古时序,重新审视“糸”的含义,尝试对“糸”给出更符合史实的客观新解。

1 “糸”的象形

根据汉字“六书”的分类,“糸”是一个独立成形的象形字,其最早可见于安徽蚌埠双墩遗址出土陶器(BP 7 300~7 100)上的刻画符号,其来自于陶器底部残片上。如图1刻画符中的4个双线互绞形,是典型的多纤维加捻之特征。其比可推测蚕丝已被使用的西阴村出土“半茧”(BP 6 000)[5-6]还早了1 100年。

“丝”字最早仅见于商王武丁时期(BP 3 200~3 100)[10-11]的甲骨文,图1中同时展示了“糸”从早期刻画符号到楷书的字形演变,可见“糸”字从古到今字形无甚变化,一直保持着原初多头(2或3)互绞的象形特征。而此象形特征在时序逻辑和史实存在上都与绳的制作和结构更为一致。其实,两头更多地表达捻绳及捻线,而三头更多地表示纤维束。从这一史实出发,“糸”作为“纤维”的有捻集合体释义更为合理。而且由蚕丝应用与产量增长的国家统计局数据和以往相关史料的综合分析可知,21世纪中国蚕丝年产量多在12万~14万t/年[12],为105数量级;清代(AD 1636—1912年)约2万t/年[13],宋代(AD 960—1279年)约1.5万t/年[14],唐代(AD 618—907)约为0.5万t/年[15],均在104数量级;并根据桑农种植业从夏朝时期起步到唐朝的规模蚕丝产量的吨数量级应该也呈不断增长的总趋势[10-11],故可推得殷墟甲骨文(1600—1046年BC)“丝”字出现时期的桑蚕丝产量应在10-1万~10万kg/年,甚至更低。由此可见,仅从比夏更晚的商代丝与“糸”字同期出现且丝在当时已使用纤维中的占比量极低(至少小两个数量级≤10-2)的现实下,便直接认定“丝”能包含“糸”或在纤维含义上,“糸”为“丝”的表达,显得既逻辑关系倒置,又罔顾事实。

另一方面,汉典统计收录了甲骨文中的“糸”字共有9个,最早可追溯至商王武丁时期(1200—1100年BC)[10-11]。根据字形特征,可将“糸”的甲骨文归纳为5种不同形式,如图1中虚线框甲骨文所示。虽然其随序号的增大,字形由繁到简、由具象到抽象,但“多头互绞”的特征,始终未变,故“糸”的甲骨文字形象至多只能是一束丝绞的象形,但肯定不是单根蚕丝或茧丝所为。而与多根茧丝集绪所成的生丝相比,也只能说形似,因生丝依然缺少互绞的表达。依据甲骨文糸字简化表达可以看出,其主题象形是两根条状物的互绞表达,即捻搓或绞编的表达[7,9],而其两端的头数仅是表达“合并”或“汇聚”之意。如头端为0~2,尤其是单头,仅表示合并与“连续”(其已在重复互绞环中表达故为多余)之意;而三头分岔并非表示根数,而是在表达很多细条状物或纤维的合并,这显然是编绳的典型特征[7]。

2 “糸”在历史文献中的含义

2.1 “糸”在出土文献中的含义

出土文献主要指考古出土的甲骨、金石、简牍、帛书等材料上记录的信息。出土文献中“糸”作为单字被使用仅见于甲骨文和金文。

甲骨文又称契文、甲骨卜辞或龟甲兽骨文,主要指中国商代晚期用于占卜记事而在或兽骨上契刻的文字。目前已有考证的甲骨文最早可见于河南舞阳贾湖遗址的甲骨契刻符号(BP 8 600~7 800)[16],其中并未出现“糸”的象形文字,而能释读出字义的甲骨卜辞中的“糸”均作为人名出现[17]。金文又称铭文或钟鼎文,是铸或刻于青铜器上的文字,始于商代中期,记录的内容多为祀典、赐命、征伐、围猎及契约之事。已释读“糸”的金文共有3个,分别见于子父癸鼎、子糸爵和糸父壬爵[18],“糸”在其中均为族名。

若“糸”为蚕丝,人们不可能在殷墟甲骨文之后的金文,将早于金文3 000多年的“糸”的蚕丝之义遗忘。然而,《说文》更为清楚地分两句说明了“糸”与“丝”各自的所属关系,即“……凡糸之属皆从糸”和“……凡丝之属皆从丝”,两者相互独立。这说明“糸”出现时,仅为表达丝的可能性几乎为零。

2.2 “糸”在传世文献中的含义

传世文献指通过抄录或印刷流传下来的历史典籍。用爱如生中国基本古籍库和Chinese Text Project对“糸”进行全文检索,“糸”字最早见于战国末期吕不韦撰写的《吕氏春秋》(239年BC):“是月也,糸鸟(鳥)至。” 清代毕沅对此的校注中说:“糸鸟(鳥),燕也,春分而来,秋分而去。” 可见“糸”在《吕氏春秋》中是燕子的名称,该解释比许慎的《说文》(AD年121)早三百多年,无法从中看出“糸”有“丝”的实义。

3 从“糸”部字看“糸”的含义及占比

“糸”部字是《说文》540部中较为庞大的一支,多达250个(不含新附字)[19],其中除“糸”为象形字,“茧”“绝”为会意字外,其余247个都是形声字。所有“糸”部字均含有“糸”的意义类别,故可从“糸”部字的含义推测“糸”的本义。

另一方面,在《说文》收录的250个“糸”部字中,明确释义与蚕丝有关的仅占13.6 %,而有14.5 %明确与蚕丝无关,还有70.0%可关联到任意纺织及其产物,而丝在“纺织及其产物”中,按产物量仅占比1‰~1%,故“丝”对这70.0%的字的影响忽略不计。

因此,“糸”的本义必然不是蚕丝,其明确释义与丝有关的“糸”部字也不一定仅与蚕丝有关。由此可以推定,“糸”应是纤维或纤维集合体及其成形方式,其可代表由任何纤维原料编、捻形成的纺物。作为一种“纺物”,“糸”可以是植物纤维或毛纤维做成的绳线,也可以是蚕丝做成的丝线或绵线。相比自然存在的细长体,其特征在于有人为操作的集束和加捻,可根据人的需要无限接续延长。

4 “糸”的考古断代

综合“糸”的象形特征,“糸”在历史文献中的含义和糸部字的表意来看,“糸”的本义更可能是由纤维集束加捻形成的细长物,而非蚕丝。而此“细长物”可追溯到旧石器时代的“新纺器”即以加捻成形的软工具——绳,如图2[9]所示。此释义直接解决了《说文》释“糸”为“丝”所产生的时序颠倒、象形偏差和部首含义无法涵盖的三对矛盾。故将“糸”释义为绳线(即编、捻形成的纺物)而非蚕丝,更为恰如其分、客观和符合史实。在此释义下,可根据能证明绳线存在的考古证据对“糸”进行断代。

4.1 “糸”的考古实物证据

浙江余姚河姆渡遗址第四层文化(BP 7 000~6 500)曾出土不少绳子,是用细长的麻的韧皮或草茎先搓成小股,再用 2~3 股合搓成绳,粗细略显不一。这些绳子最细的2 mm,最粗的20 mm[21],均为“糸”的实物,即搓捻加工所得的线绳,故根据实物至少可将“糸”的出现追溯至BP 7 000~6 500。

图2 河姆渡遗址出土的麻/草绳(BP 7 000~6 500)Fig.2 Rope made from hemp or grass (BP 7 000-6 500) unearthed from the Hemudu Site

4.2 “糸”的考古间接证据

辽宁海城小孤山洞穴遗址曾出土三根骨针(BP 40 000~20 000)[22],如图3所示。其一针长77.4 mm,针柄最宽处 4.5 mm,针眼孔圆,孔壁内径1.6 mm;其二身长65.8 mm,针柄最宽处4.0 mm,针眼孔圆,孔壁内径2.1 mm;其三针长60.5 mm,针柄最宽处3.4 mm,针眼未钻穿,只有一个外圈直径0.7 mm的漏斗状浅穴,可能是一件半成品。这几件骨针的针孔均在毫米级,说明当时已有使用细度达到毫米级的细线[23]。根据骨针的直接实物证据,便可推出毫米级的细线已在旧石器晚期就已存在。因此,“糸”的实物至少已在BP 40 000~20 000出现,被用于缝合、连接或吊挂。

图3 小孤山遗址出土的三根骨针(BP 40 000~20 000)Fig.3 Three bone needles unearthed from the Xiaogushan Site (BP 40 000-20 000)

4.3 “糸”的加工工具

中国新石器时代中期到晚期出土了较多数量的纺轮[24-25],最早可见于黄河流域裴李岗文化(BP 8 000~7 400)及华北地区的磁山文化(BP 7 400)。纺轮和捻杆一起构成纺纱工具,可实现对纤维的牵伸、加捻和卷绕收集,以形成纱线[26],因此是用来制作糸的工具。广西桂林甑皮岩遗址一期文化遗存(BP 12 000~11 000)发现有3件穿孔石器[26],其孔对钻而成,两件标本孔径依次为0.7 cm和1.1 cm,如图4所示。结合同遗址出土的穿孔装饰品,故定有线的存在[23],穿孔石器可作纺轮用,因此至迟在BP 12000已出现用以制作“糸”的工具。

图4 甑皮岩遗址出土的穿孔石器(BP 12 000~11 000)Fig.4 Pierced stone artifacts unearthed from the Zengpiyan Site (BP 12 000-11 000)

综上,带孔的骨针带有能证明“糸”被使用的功能痕迹,而纺轮作为纺纱工具的组成部分能证明“糸”被加工生产。根据考古的直接实物证据,可将“糸”的出现追溯至BP 7 000~6 500;根据存在的硬工具实物证据上的功能痕迹,可将“糸”的出现前推至BP 30 000(属3万~1万年的旧石器晚期,或称旧石器向新石器的过渡期)以前,即推至旧石器中期,理论上就应该出现“糸”的符号甚至象形文字。若“糸”代表作为软工具的绳线,那“糸”所代表的实物可被断代至旧石器早期(BP 100万~20万),其典型实例就是投石索的存在物“石器”和已消失物“索”,即“纺器(软工具)”[9,27-28]。而蚕丝即便是根据西阴村出土的半个蚕茧[5],亦只能追溯到BP 6 000[6],而此时的蚕茧已被用来缫丝,依然停留在假设中。因此,“糸”及“糸”字符的出现远早于蚕丝的使用,“糸”的本义不会是蚕丝,而是对绳线成形结构的象形表达,代表用于编、结、缝合、连接或吊挂的绳线工具。

5 结 论

现有证据表明,“糸”字符要比可推测蚕丝已被使用的西阴村出土“半茧”早了至少1 100年出现,比“丝”字要早了近4 000年出现,而“糸”字从古到今一直保持着多头(2~3)互绞的象形特征,这与蚕丝和生丝的集束形态不符。而《说文》收录的250个“糸”部字中,明确释义与蚕丝有关的占比小于与蚕丝无关的占比,且所剩70.0%字却与纺织及其产物相关。因此,“糸”的原意并非表达蚕丝,其含义虽涉及丝纤维,但代表着由纤维编捻形成的纺织物。更何况《说文》对两者的定义十分明确,是否定现代学者一直传说的两字有对等之意。相反,“糸”不仅可表示麻、棉、毛纤维制成的绳线,亦可表示蚕丝做成的生丝或绵线和生丝加捻合股得到的连续丝线,即“糸”涵盖“丝”。而且,相比自然存在的细长体“丝”,“糸”存在人为集束、加捻和根据需要可无限接续延长之特征。

根据考古实证,绳线作为用于编、结、缝合、连接或吊挂的工具(BP 100万~20万),远早于“糸”字符出现(BP 7 300~7 100),且两者均早于蚕丝(BP 6 000)的应用。“糸”字在时序逻辑和史实存在上,均与绳线的制作和结构更为一致。上述释义直接解决了人们误解《说文》中释“糸”为“丝”所产生的时序颠倒、象形偏差和部首含义无法涵盖的三对矛盾。而将“糸”释义为纤维集束加捻或互绞合股的连续细长体(绳线或编、捻形成的纺物)而非单指蚕丝,显得更为恰如其分、客观和符合史实。