北方草原游牧民族传统家具造物及多元文化探析

■雷 青,张欣茹

(1.内蒙古师范大学设计学院,内蒙古呼和浩特 010020;2.设计与社会创新内蒙古高校人文社科重点研究基地,内蒙古呼和浩特 010020)

苏秉琦先生指出,中华文明是黄河文明、长江文明和北方草原文明三种区域文明交流、融合、升华后结出的灿烂果实[1]。历史上多个游牧民族在北方草原繁衍生息,多元文化于此相互碰撞、交流融合。北方草原游牧民族作为草原文化的缔造主体,其宗教信仰、审美情趣、价值观念、生活习俗都在生产、生活造物器具上予以体现。史学家林干将古代北方草原游牧民族分为广义与狭义:广义所指在地域上囊括了我国北方、东北、西北三个区域各游牧民族;狭义所指在北方蒙古高原地区活动的匈奴、突厥和蒙古在内的东胡等各族[2]。北方草原先后有匈奴、鲜卑、突厥、回鹘、契丹、女真、蒙古等多个游牧民族崛起,各自活跃的历史时期不尽相同。为使研究内容相对聚焦,本文以历史时期为轴线,以狭义北方草原游牧民族活动区域即蒙古高原为研究范围,挖掘跨文化背景下北方草原传统家具造物文化及其多元文化内涵,借此洞见北方草原开放包容、多元互通的人文风貌。早期北方草原传统家具实物资料,由于年代久远、木质材料易腐不易保存,亦因游牧民族频繁迁徙的生活方式,故除了少量墓葬发掘外存世物件极为稀少。因此,相关研究多根据墓葬壁画、图像、文本及少量文献史料窥探清代以前北方草原传统家具面貌。本研究通过调研北方家居文化博物馆、内蒙古博物院与赤峰市博物馆等文博机构进行实物考察。其中,北方家居文化博物馆馆藏二百余件清代至近代蒙古族传统家具实物,保存较好、特征突出,折射出北方草原游牧民族群体的日常生活和审美偏好;更因其具有鲜明的多元文化特征,是研究北方草原多元文化融合不可多得的实物资料。

■图1 南北朝时期出现的胡床图像

北方草原游牧民族传统家具虽不及“四大名作”中“苏作”家具的轻巧俊秀[3]、“广作”家具的中西合璧[4]、“晋作”家具的粗旷古朴[5]、“京作”家具的典雅豪华[6],却由于独特的地域环境、民族风俗、社会背景以及族群特定的审美偏好形成独具意蕴的家具风格;更因其非常直观地展示了北方草原多元文化融合的历史,如同活化石一样印刻了辽阔北地不同时期民族相互接触、融合的文化演进而具研究价值。相关研究在家具构造与装饰、建筑与生活空间场域、文化表征与内涵阐释等方面均有涉猎。李军等(2015)[7]通过详实的近现代蒙古族家具实物资料,从家具的种类、形制、材料、构造、装饰工艺等角度进行了较为全面的研究;张欣宏(2015)侧重功能分析,以承具[8]、庋具[9]、坐具与卧具[10]进一步细分,探讨各类家具的造型、尺度、结构、使用方式等内容;张福昌(2016)[11]、李宗山(2001)[12]等将北方草原游牧民族传统家具置于中国传统家具整体中进行考察,此类研究侧重于家具形态维度的分析,对其文化背景发掘与文化意义阐释较少涉猎;刘兆和(2008)[13]、郭雨桥(2010)[14]等从传统毡庐建筑与生活场域视角,描述了蒙古包内部家具布局、陈设特征与家居民俗等;亦有众多学者关注北方草原传统家具文化表征与内涵,如赵一东(2016)[15]等对北方草原家具造物特征、审美价值亦有详尽阐述。以上文献为本研究提供了可据参考的图像及文本资料,并启发和拓宽了研究思路。

1 北方草原传统家具溯源

《后汉书·五行志》中“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐……京都贵戚皆竞为之[16]”,所述的“胡床”与“胡坐”,是对北方草原游牧民族传统家具最早记载。有关“胡床”描述在其他史料中亦多有提及。南朝梁代庾肩吾在《咏胡床应教诗》中:“传名乃外域,入用信中京。足欹形已正,文斜体自平”。宋人陶穀在《清异录·陈设门》详述“胡床施转关以交足,穿绠绦以容坐,转缩须臾,重不数斤”[17]。可知当时胡床形象基本造型为“四足两两交叉,可以平稳安坐,且分量轻,易携带”,类似于现今常见的“马扎”(图1)。之后,佛教传播为中原地区带来了“椅”的早期形态。十六国时期的佛教造像中椅的形象带有明显的印度风格(图2)。早期佛教壁画中还有一种名为“绳床”的外来椅形象,其造型为座面与靠背以绳穿织的扶手椅(图3)。东汉以前,中原地区还保持席地而坐的生活习惯(图4),“胡式坐具”的传入对中原地区传统起居方式带来深刻改变。南北朝时期,部分“胡式坐具”已在中原流行,形体趋于高大、宽敞。至唐代,“席地而居”被“垂足高踞”的新式起居逐渐代替,“高足家具”已由王公贵族逐渐普及至平民百姓间。图5所见椅的形式,是现知中原地区最早的“扶手椅”,包含了胡床和绳床的特征,却已有汉化的痕迹。

契丹建辽后主张因俗而治,有效促进了与中原地区的交流融合。辽墓中出土大量木椅是珍贵的辽代家具实物材料,北方草原与中原地区的交流、融合从中可见一斑。内蒙古翁牛特旗辽墓出土木椅[18],其靠背上端为弯曲的牛角状出头搭脑(见图6);搭脑是在古代建筑中斗拱结构的影响下形成[19],为宋代无扶手高靠背椅中数量最多的流行式样[20];其椅面制作采用契丹风格的十字交叉榫卯结构,即座面的座框左右两边与前边呈出头的十字交叉形;这种榫卯结构与中国古代木制建筑中常见的骑马榫形式相似,目前仅于辽代家具中大量出现[21],反映了一定的北方草原地域特征,也与北方游牧民族的审美心理有关[22]。同一时期的宋金靠背椅椅面则以格角榫卯结构最普遍,宋金座椅除没有十字形出头结构外,其余部分与契丹十字交叉榫卯样式类似,这种做法在五代时期已有应用[23]。可以说,这件辽墓小椅是北方草原与中原地区造物工艺紧密而频繁交流的有力见证。

元代进入大一统时期,由于人口迁徙与互市,各种技艺交流更为频繁。家具造物一方面坚持草原游牧文化传统技艺,另一方面有选择地吸收中原文化、技艺的精华。虽鲜见家具实物,但后世发掘元代墓室壁画中出现大量家具图像资料。元代家具形制多样,基本是对宋代家具的继承。如赤峰市博物馆所藏《墓主人对坐图壁画》中男主人坐交椅,女主人坐圆凳,另有两张方桌分别绘于东、西壁,形体较高(图7);山西文水北峪口元代墓葬壁画中有作供桌用的小方桌、餐桌用的大方桌、酒桌用的双屉鼓腿彭牙托泥桌以及墓室主人所坐的圆搭脑交椅等(图8);陕西蒲城洞耳元墓壁画《对坐图》中墓主人夫妇身坐圈椅,其后有木雕嵌画座屏,画屏左右两侧均有木桌,桌上置有各式瓶、罐、盘、杯等生活用品(图9)。家具陈设格局也同样是宋元家具承继关系的重要例证。元代家具使用有明显的等级差别,沿袭了宋代遗风。如椅桌相配的陈设形式在南宋已出现,元代更是成为流行式样[24]。然无论“主人对坐”“备宴”亦或“家居”,椅常正面陈设于壁画中心,而桌的陈设已较宋代更为灵活,或置于主人之前,或置于两侧,并不限于二椅之间。

经宋元两代,明代家具逐步趋向成熟。制作上,工艺精细、结构合理;风格上,朴素典雅、装饰合宜;并由于文人广泛参与,明式家具具有丰富的文化底韵。至清代,民间家具更多延续明式家具的朴实简洁,宫廷家具则偏好豪华阔大。这种趋向在北方草原亦有体现:牧民百姓使用的传统家具注重实用,而由于北方草原施行的盟旗制度,以及草原游牧民族对藏传佛教的广泛接纳,留存于王府及寺庙中的大量家具实物都体现出对繁缛华丽风格的偏爱。综上可见,北方草原游牧民族传统家具是历史上民族大融合、大交流以及多元文化涌入融合的结果。

2 北方草原传统家具类型及造物特征

由于家具与空间环境配合的特殊性,只有将家具放置到特定的建筑空间与文化场域语境中,它的功能、性质与文化特征等才能得到充分展现。因此,在已有的研究分类基础上,本文以家具的使用建筑空间与文化场域特征为依据,将北方草原传统家具分为:毡庐场域、府衙场域及寺庙场域用家具三类。这三种家具类型的产生与发展虽都以北方草原游牧文化为背景,但在功能性质、工艺构造及装饰特征方面各有侧重。

2.1 俭易致用、不饰雕琢:游牧迁徙适用的毡庐场域用家具

“与尚农、务实、求稳定安居的农业民族文化心态不同,北方游牧民族由于生活的迁徙性、变动性而形成生活俭易、民风淳朴的习性”[25]。毡庐场域所用家具造型与装饰,表现出典型的草原造物内涵。

游牧民族迁徙、流动的生产生活方式,决定了毡庐独特的建筑空间与文化场域,从而进一步影响与塑造了传统家具的造物特征(表1)。功能上,牧人的生活具有逐水草而居的移动属性。为适应频繁的迁徙,北方游牧民族家具都具备易搬动、易运输的特征。家具普遍造型方正、走线整齐,朴实易用而不饰雕琢,在转场迁徙时起到整齐码放,稳固运输的作用;且毡庐内部面积较小,空间有限,室内高度较低,家具始终保持着较小的形态与尺度。毡庐建筑中家具的摆放秩序不仅是营造牧人便捷生活的关键,也承载着牧人的信仰文化和伦理观念(图10)。毡庐内部以入口为南,室内正北偏西被认为是最神圣的方位,摆放佛像供奉橱柜,并以此为中心,家具陈设紧靠哈那墙向左右展开。毡庐西半边放置马鞍、弓箭、搏克服等,是男性的活动区域;东侧是女性物品的放置范围,存放四季衣物等用品。毡庐家具能较好体现北方草原文化与习俗,展现出游牧民族顽强的适应能力和鲜明的地域特质。

表1 毡庐建筑典型家具特征分析

■图13 折叠交椅(19世纪,山西)

毡庐场域所用家具装饰图案较为简单,风格随性自然,题材多取自游牧生活的草原自然风貌或物象。此外,北方辽阔草原与苍茫大漠使游牧民族天生偏爱热烈的装饰风格。从存世家具样本中可见,红色系在毡庐家具中使用最多,且偏好饱和度较高的红色。旧时红色被认为是王公贵族穿戴的专属权利,有地位象征意义;后随多民族文化的融合互通,寓意富贵、繁荣、喜庆之气的红色广泛运用于普通百姓家具装饰中。除红色外,还使用黄色、绿色饰于屉面、边框等面积较小的部位作为辅助色,亦有使用蓝色、白色加以点缀,形成色彩饱满、氛围浓郁、鲜明热烈的地域装饰风格。

2.2 敦阔厚实、厚漆髹饰:融通互鉴的府衙场域用家具

整体来看,府衙场域用家具依旧遵循方正整齐的造型形式(表2)。相较于毡庐场域所用,府衙场域用家具造型普遍趋于高大,结构部件明显增多。然受地域条件所限,北方草原传统家具多使用松木、柏木等木料制作,与硬木相比,不够坚硬耐久。因此,府衙场域用家具用料扎实,造就了端正厚重的风格,并常见多种木料制作一件家具。如家具边框通常使用较为坚韧的榆木制作;杨木因其木质细软,则常作面板、牙子等次要构件;细密的柏木则更适合雕刻。此外,府衙用家具还以厚漆髹饰工艺弥补材质硬度的不足。髹漆工艺经过多次挂灰、披麻、打磨等工序,使家具坚固平整后施以色漆装饰美化。这样的选材与制作方式,为丰富家具的装饰效果创造了条件。

表2 府衙建筑典型家具特征分析

府衙用家具注重装饰,在表达北方草原游牧民族审美观的同时,蕴含着与中原文化频繁交流的丰富内涵。体现如下:首先,装饰部位。府衙家具高大造型为丰富的装饰准备了相对宽阔的空间。家具正面的屉面、柜面、嵌板等构件面积较大,是装饰重点;边框、牙角、牙条、挂牙等部件亦形成装饰特色;各种样式的金属饰件,轻巧精致,是装饰的点睛之笔。其二,装饰题材。府衙家具的装饰图案接纳了中原文化具有特定内涵的吉祥题材。如期冀国兴民强的“鹤鹿同春”,祈求家族兴盛的“孔雀牡丹”“富贵平安”“麒麟吐玉书”,寓意人格清雅淡泊的“梅兰竹菊”以及“博古四艺”等。其中尤以“龙凤”题材最多,在这里龙凤纹样不再是统治者的皇权象征,而是对家族发达美满的期许。第三,装饰工艺。为展现丰富的装饰面貌,府衙家具将结构装饰与饰面装饰工艺组合表现。除彩绘外,局部或饰以线雕、或浮雕与透雕结合、或完全透雕;亦有相当数量家具采用沥粉装饰工艺,与描金工艺搭配,愈显精致华丽,形成颇具北方草原特色的装饰艺术风格。

2.3 繁缛绘饰、粗旷拙朴:宗教题材的寺庙场域用家具

“宗教工艺品是宗教观念的物化,不仅具有象征性,其本身就是神性的化身和代表物,它是宗教的‘符号’,也是宗教本身”[26]。寺庙场域用家具的装饰图案大量表现宗教题材,总结为符号化、图形化、场景化三种表现形式,普遍反映了藏传佛教的文化特征(表3)。符号化装饰图案中出现最多的有八吉祥、八瑞物、七珍宝等象征符号,以及藏传佛教艺术中的动物及超自然的神兽、宗教仪式中的法器等。这些装饰符号在藏传佛教中象征着吉祥兴旺、和睦安宁、长寿永续等美好寓意。家具装饰元素还有由宝相花、璎珞纹、金刚杵等形象以及盘长纹、万字纹、回纹等几何纹样演化而来的图形化题材。这类装饰通常使用金漆彩绘,借助模具在家具表面印出细密繁复的金色花纹。如表3中高束腰三屉供桌的金漆花纹,图案线条匀称统一,具有极强的平面装饰意味。场景化图案经常结合游牧民族的审美偏好,展现出其单纯质朴的宗教观与审美观。北方家居文化博物馆所藏的一件金翅鸟藏物小箱可谓十分典型(如图11)。金翅鸟是藏传佛教最具代表性的护法神之一,外形半鸟半人,长有人的躯干、臂膀和双手;腰部以下为鸟背、鸟尾,长满羽毛;头部长有尖利双角;嘴部宛如鹰喙;双目金黄,炯炯发光[27]。箱体绘有金翅鸟翔于云天的场景,这与藏传佛教中形象基本一致,却具有鲜明的北方草原游牧文化特色。于面部特征,藏传佛教金翅鸟形象整体倾向于禽鸟头部形态,箱中所绘金翅鸟则含有明显的草原图腾崇拜情结,面部形象更似猛兽,兽首前额圆鼓,眉下双眼赤立;鼻与禽鸟特征迥异,更似凸出兽鼻,鼻翼与鼻头组合成饱满的贝叶形;喙部形状偏似鹰喙,呈锋利的倒钩状;整体看来,面部更倾向于兽首加鹰喙特征。于形体塑造,佛教金翅鸟的肢干风格更具女性柔美,此箱体所绘金翅鸟形体更为健硕,躯干及双臂处有明显肌肉描绘,表现男性孔武特征,凭添勇猛气质,展现出游牧民族慕强的审美性格偏好。此外,金翅鸟小箱采用开光式构成,辅助纹样饰以粗放拙朴的云纹和卷草植物纹样,北方草原装饰风格的自由洒脱与佛教符号的神秘集于方寸之间。

表3 寺庙建筑家具特征分析

■图17 瓷盘

3 北方草原游牧民族传统家具所见多元文化融合

3.1 自然地理环境形成独特的游牧文化

北方草原冬季漫长严寒,夏季短促降水偏少。特殊的自然地理环境塑造了游牧民族独特的饮食、服饰、交通、建筑形式乃至风俗、信仰。游牧民族自古居住在被称作“行帐”的毡庐建筑中。搭建毡庐建筑的材料轻便而结实,易于拆卸搬迁。《新唐书·北狄传》载:“(奚)与突厥同俗,逐水草而放牧,以毡庐为房舍,用车环绕周围为营”[28]。毡庐建筑空间和高度有限,形成家具结构简单小巧、造型低矮的形式特征;且家具面板一般无雕饰,方便家具摆放与叠摞。此外,家具造型偏方正整齐,易于转场迁徙搬运时化零为整,避免磕碰,将“静”的安置与“动”的迁徙恰到好处地融合于其形制中,家具造物成为“游牧文化”重要的组成部分。

3.2 跨地域多元文化交融

3.2.1 北方草原各民族的文化交融与传承

起于匈奴时期,到其后的乌桓、鲜卑、突厥、契丹、女真等政权均不同程度上都有了行国政治的特征[29]。珍藏于内蒙古博物院的龙纹鹿角宝座(图12),为清中晚期扎萨克亲王之物,为外藩蒙古诸王纷纷效仿宫廷鹿角椅所制;此宝座以一对六叉鹿角反扣成为扶手,下部取用传统宝座造型,装饰浮雕重彩,带有浓郁的游牧民族审美特色。与之类似的有沈阳故宫博物院藏清皇太极御座鹿角椅(图12)[30]。北京故宫博物院所藏乾隆帝的鹿角椅造型更为别致,椅背、扶手及四腿均为鹿角制成(图12),其椅背木板上所刻的乾隆帝题诗“盛京惟远兴州近,家法钦承一例然”,可见鹿角椅已成为清帝坚守祖制的重要符号。尽管这三件鹿角椅所属不同时、所在不同地,却体现了北方草原游牧民族共同的野逸之趣和粗旷气质,带有北方草原各民族共同的文化基因。

3.2.2 北方草原与中原地区工艺技术的互补与互鉴

“文化发展的不平衡性是多元文化发展的基本规律”[31]。草原游牧文化与农耕文化不同的生产、生活方式,使二者在物质与精神文化客观上存在着一种文化的互补关系[32]。从手工业来看,无论是中原农耕文化还是草原游牧文化都显示出相互吸纳的特征。中原地区历朝历代都有被动或主动北迁的工匠艺人。清代行盟旗制度后,蒙古族上层建造了极具规模的王爷府衙。中原地区的汉族工匠应召至塞外从事王府住宅及寺庙建筑的修建工作。随之而来的汉族工匠成立了由纸匠、缝衣匠、染匠组成的缝衣业,由瓦匠、木匠、石匠组成的土木业,还有木器制造业和腊器制造业等等的行会组织,手工艺制造在北方草原地区逐渐形成规模[33]。在社会环境的互动影响下,北方草原传统家具吸纳了大量中原地区造物工艺。北迁的工匠将传统榫卯工艺应用于北方草原家具的制作中,成为其主要的结构接合方法。北方草原传统家具亦沿用了中原家具结构,如北方草原传统家具出现了与晋作家具类似的形式,其暗仓结构与晋作家具的闷户橱有异曲同工之妙。晋作家具亦集成了北方草原的造物特征,其便携家具设计,交椅尤为典型;其形态从“胡床”演变,以折叠为特点。图13所见折叠交椅,造型雅致,便捷耐用,可以通过提起座面后方的撑子,巧妙折叠背板与交叉的椅腿,缩成小又薄的体积,成为两地文化互鉴之见证。

3.2.3 北方草原民族对中原地区思想文化的认同与吸收

■图20 浮雕圆盒

多元文化交融和内部认同在于文化、情感以及精神的汇聚。中原思想文化孕育了百姓顺应自然、追求人与自然和谐的人生智慧,并形成对和平生活的永恒祈求、对平安富足生活的强烈愿望。自匈奴时期,北方草原游牧民族就展现出对中原思想文化强烈的接受意愿。元代统治者为汉族史学家司马迁立祠祭祀,并建立传习儒家经典为主的皇家学院;清代统治者精通儒家思想,更加推动了北方草原游牧民族对中原思想文化的交融与认同。传统家具作为家居器物陪伴北方草原游牧民族日常生产、生活,并借鉴与强化以中原文化为基础的道德观与价值观。如福寿绵长的文化观念,体现在“福寿双全”“寿”字纹、桃纹、蝙蝠纹、佛手纹等家具图案,期盼家族富贵永续的牡丹图、喜鹊图、瑞兽图等,广泛应用游牧民族的传统家具装饰中。实物家具中,亦可见大量狮子题材装饰。狮子形象从西域传入中原,宋代以后逐渐演化成中原地区吉祥图案的主要题材,多为卧坐、吐舌瞪眼、满脸笑态,表现出温驯秀媚之气。北方草原传统家具上的狮子形象同样作为瑞兽出现,身披缨络彩带,脚踩绣球,传递出祈愿吉祥美好的寓意。值得一提的还有《二十四贤孝》主题装饰储物家具,如图14所绘内容为晋代王祥为继母“卧冰求鲤”的经典故事。这些题材均是北方草原地区对中原文化认同与主动融合的生动体现。

3.3 跨文化多元信仰共存

3.3.1 原始记忆:萨满文化的空间方位观

萨满教是北方草原游牧民族的原始宗教,其生活空间构造与家居陈设亦受其深刻影响。其一,体现于毡庐建筑的方位观。北方草原游牧民族自古有“拜天之礼”。天因其神秘的力量而成为信仰、崇拜的对象。蒙古语称天为“腾格里”,萨满教神灵体系认为共有九十九位腾格里天神,以西方五十五位腾格里为善神,以东方四十四位腾格里为恶神,这应是北方草原游牧民族“以西为尊”方位观最早的宗教根源[34]。由此,毡庐内部的北方偏西方向被认为最为尊贵,一般放置佛龛、佛匣,座次顺序也以长者为西。《黑龙江志稿》记载:“蒙人居室多三楹,西向为上,谓西边迎佛也”[35]。13世纪藏传佛教自西传入,更加深了其“尚西”的思想。游牧民族不仅“拜天”,而且将火这一自然现象予以神化。对于生活于严寒地带的游牧民族来说,火不仅用来取暖、驱兽、烹食,更是幸福与财富的赐予者,兼具镇恶之效;故灶火家具在毡庐建筑内居于重要位置。其二,体现于毡庐建筑的空间观。萨满教崇尚“天圆地方”的宇宙观,相信圆能承载万物。毡庐建筑的哈那墙呈曲面形态,为节省空间,陈设时贴墙紧凑摆放,其内家具也具有与毡庐室内空间相配合的较小尺度和整齐规矩的形态特征。毡庐建筑内的各角落空间、家具形制与陈设都展示着对自然万物的认识与理解,同时包含着深层的、独有的文化积淀。

3.3.2 显性表达:藏传佛教的本土融入藏传佛教自13世纪传入北方草原,对其社会生活产生深刻影响。清代是北方草原佛教最为兴盛时期。乾嘉两朝,喇嘛有15万余众,内蒙古有寺庙1800座[36]。从民间流传的一则俗语“七大召,八小召,七十二个绵绵(免名)召”中亦可见寺庙众多。寺庙的建成推动了寺庙用家具的生产,工匠们多利用佛教装饰元素赋予家具神圣的宗教含义。随着牧民对藏传佛教的普遍信仰,佛教装饰题材家具不仅出现在寺庙中,也出现于牧民的毡房内。不同于其他地区宗教活动在固定的寺院昭庙中进行,北方草原生活的动态特点,使牧民长久处于独居环境,更需要信仰的寄托与陪伴。由此,家具图案亦或多或少地演绎着宗教文化及其内涵,并将宗教元素与世俗生活同时呈现。图15所示藏经柜,其图案场景以蓝色水纹将整个画面分割成上下两部分,上部彩绘有七珍宝、吐宝鼠等象征佛教之物;下部绘制佛教中常见动物形象和草原五畜跳跃奔跑的场景,四周金漆描绘卷草纹样;此藏经柜图案面积不大,却刻画细致,场面热闹活跃。亦有彩绘四大神兽图藏经柜(图16)装饰有蒙古族四强动物图案,其形象原型是汉地四神,在藏传佛教中,保留了龙、虎,而将玄武换为白色的雪狮形象,朱雀变为金翅鸟,纳入其象征物传统;蒙古族则进一步将其演变为四强动物,即龙、狮、虎,而把金翅鸟变为鹏鸟[37]。北方草原传统家具不仅承载着游牧民族深入人心的信仰,也提供了文化融合、承载的媒介[38]。

3.3.3 吸纳借鉴:伊斯兰艺术的隐性装饰秩序

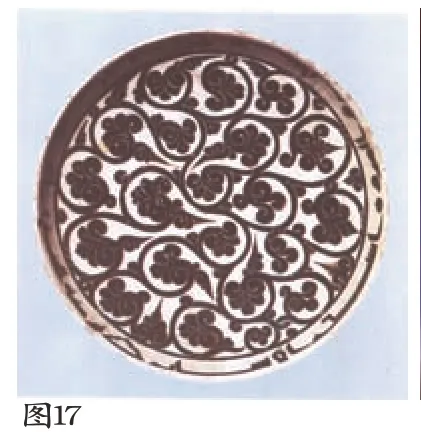

早在初唐,中国就与阿拉伯国家存在经济、文化交流活动。元代,经丝绸之路同中亚伊斯兰世界交流更为频繁。大量信仰伊斯兰教的能工巧匠移居中国,从事农业、商业与军事等活动,使得伊斯兰的装饰艺术也在北方草原地区被广泛运用与借鉴。张夫也先生在分析元明青花瓷纹饰受外来文化影响时指出:青花瓷装饰的伊斯兰影响因素占次要地位,一般作辅助装饰之用[39]。同样,伊斯兰装饰也多作为辅助纹样出现于北方草原游牧民族家具中。其一,体现于卷曲植物纹样装饰[40]。伊斯兰艺术中植物花纹多以卷草和花卉为主,特征在于用藤蔓般的曲线为中心交叉缠绕展开,讲究几何的律动和规律有序的比例关系,形成层叠密集的装饰效果(图17-图18)。其二,体现于几何装饰[41]。阿拉伯人对抽象几何和数学思维的热衷,导致了对几何图形的偏爱,存世家具装饰亦可见多采用多角式、格子式、锯齿式和回环式等形式表现(图19)。其三,体现于开光式构成。学界普遍认为,开光样式源于伊斯兰建筑中常见的壁窗造型,现存世游牧民族传统家具装饰开光式表现是对伊斯兰装饰艺术借鉴、融合的结果[42-43]。伊斯兰器物上的开光造型与游牧民族传统家具装饰中的开光表现颇为相似,如巴黎卢浮宫所藏的阿拉伯浮雕圆盒(图20)与北方草原游牧民族传统家具上的开光装饰相比较(图21),可看出纹饰之间的亲缘关系。虽现存已知史料并不能充分说明伊斯兰装饰艺术,是早期直接抑或后期间接融入北方草原游牧民族传统家具装饰中,但从实物与图像比对中,依旧可以发现北方草原游牧民族传统家具装饰中隐含的伊斯兰文化因子,在长期文化交流中早已融合吸收。

4 结语

北方草原游牧民族传统家具其发展过程既有历史线性传承中的循序渐进,也有多民族、跨地域、多元信仰之间的的兼收并蓄,是融合了多元文化的综合载体。在北方草原特有的文化土壤中,传统家具反映了地区的自然地理特点与草原民族的造物智慧。历史上的北方草原游牧民族四季迁徙,家具器物成为居住文化的直观表达,并随着社会变迁与多元文化互相碰撞与融合,使传统家具的功能性质、工艺构造及装饰技艺产生变化,最终形成北方草原游牧民族传统家具多元一体的文化特色。对北方草原游牧民族传统家具造物的分析研究,为深入地理解北方草原造物与多元共生文化提供了重要依据。