吲哚布芬对维持性血液透析自体动静脉内瘘血栓形成的预防效果

邓觅

维持性血液透析是慢性肾衰竭和尿毒症等肾脏疾病患者的常见治疗方法,其中自体动静脉内瘘是人为制作的动静脉分流结构,在血液透析治疗时能够构建良好的体外循环,确保血管通路畅通[1-2],但是,自体动静脉内瘘工作时可产生血管闭塞,增加血栓形成风险。若患者出现内瘘闭塞,需行血管通路重建。临床针对自体动静脉内瘘有血栓形成风险的患者常采取局部溶栓方法,但难以达到预期溶栓效果[3]。吲哚布芬具有较强的抗血小板聚集作用,对血栓形成有较好的预防效果。如果吲哚布芬能够有效预防维持性血液透析患者自体动静脉内瘘血栓形成,将为临床提供一种新的预防策略,有望改善患者的生活质量和预后。现观察吲哚布芬对维持性血液透析自体动静脉内瘘血栓形成的预防效果,报道如下。

1 资料与方法

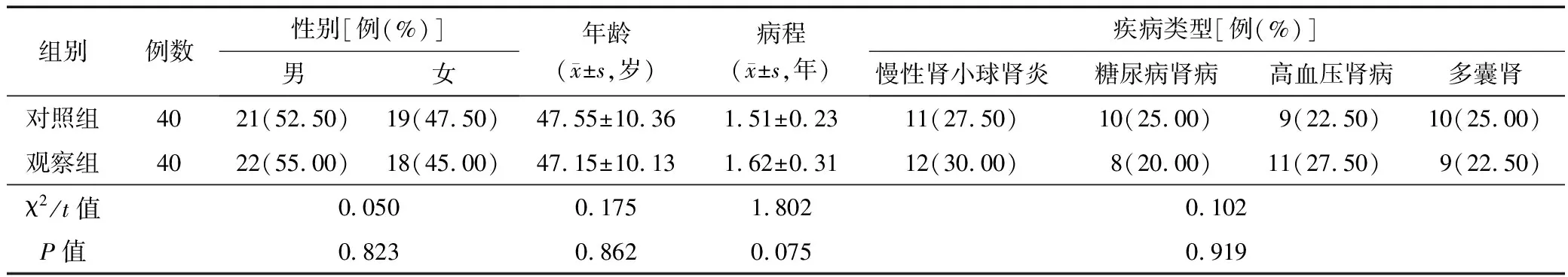

1.1 临床资料 回顾性选取2021年1月—2022年12月于黔南州人民医院建立自体动静脉内瘘的维持性血液透析患者80例,其中采用阿司匹林治疗者为对照组(n=40),采用吲哚布芬治疗者为观察组(n=40)。2组临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1,具有可比性。本研究经黔南州人民医院医学伦理委员会审核批准。

表1 对照组与观察组临床资料比较

1.2 病例选择标准 纳入标准:(1)维持性血液透析时间>3个月;(2)自体动静脉内瘘仅有狭窄。排除标准:(1)有抗血小板聚集药物治疗禁忌证;(2)近3个月有活动性出血病史者;(3)对本研究所用药物过敏患者;(4)合并恶性肿瘤患者;(5)近期已使用抗血小板聚集药物治疗患者;(6)研究期间退出患者。

1.3 治疗方法 患者均行自体动静脉内瘘的维持性血液透析治疗,每次4 h,每周3次,同时行纠正贫血、降糖、降压、调节骨代谢异常等对症治疗。对照组予以阿司匹林肠溶片(沈阳奥吉娜药业有限公司生产)100 mg口服,每天1次。观察组予以吲哚布芬片(杭州中美华东制药有限公司生产)200 mg口服,每天2次。2组均治疗12个月。

1.4 观察指标与方法 (1)血小板计数(PLT)、凝血功能指标:于治疗前后抽取患者空腹静脉血6 ml,均采用乙二胺四乙酸二钾抗凝,采用STA-Compact型全自动血细胞分析仪检测PLT、纤维蛋白原(Fib)、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT);D-二聚体采用酶联免疫吸附法检测。(2)内瘘通畅率、血栓形成率。内瘘通畅判定标准:治疗后3个月内瘘成熟,血液透析期间血流量≥250 ml/min。(3)血小板聚集率:于治疗前后抽取患者静脉血,采用3.8%枸盐酸抗凝,离心后取上清液,并加入不同浓度(0.5 μmol/L、1.0 μmol/L)诱导剂二磷酸腺苷(ADP)对血小板聚集率进行测定。(4)并发症:比较2组治疗期间血管瘤样扩张、吻合口狭窄、感染、门静脉高压发生率。

2 结 果

2.1 PLT、凝血功能指标比较 治疗前,2组PLT、Fib水平、PT、APIT、D-二聚体水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗12个月后,2组PLT及Fib、D-二聚体水平较治疗前降低,PT、APIT较治疗前延长,观察组PLT降低,且观察组降低/延长幅度大于对照组(P<0.05或P<0.01),见表2。

表2 对照组与观察组治疗前后PLT、凝血功能指标比较

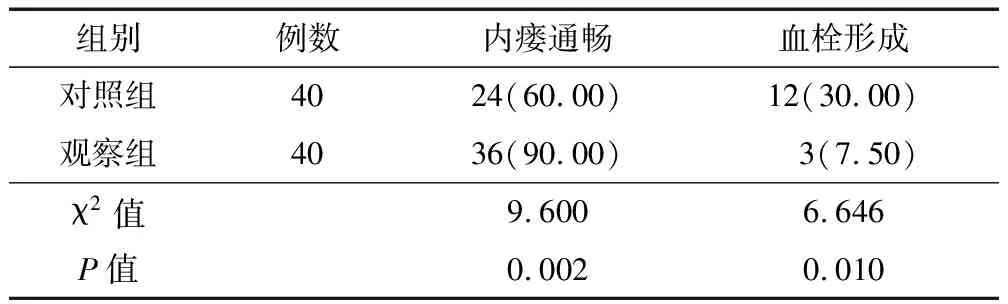

2.2 内瘘通畅率、血栓形成率比较 治疗后3个月,观察组内瘘通畅率高于对照组,血栓形成发生率低于对照组(P<0.05或P<0.01),见表3。

表3 对照组与观察组内瘘通畅率、血栓形成率比较 [例(%)]

2.3 血小板聚集率比较 治疗前,诱导剂ADP浓度为0.5、1.0 μmol/L时,2组血小板聚集率比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗12个月后,诱导剂ADP浓度为0.5、1.0 μmol/L时,2组血小板聚集率均低于治疗前,且观察组低于对照组(P<0.01),见表4。

表4 对照组与观察组治疗前后血小板聚集率比较

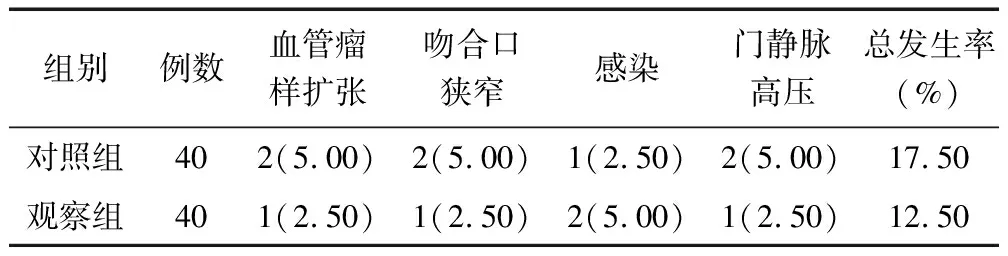

2.4 并发症比较 观察组与对照组并发症总发生率比较,差异无统计学意义(12.50% vs. 17.50%,χ2=0.392,P=0.531),见表5。

表5 对照组与观察组并发症比较 [例(%)]

3 讨 论

维持性血液透析是慢性肾衰竭和尿毒症等肾脏疾病患者的常见治疗方法,而自体动静脉内瘘是维持性血液透析患者首选的血管通路,良好的血管通路可提升血液透析治疗效果,缩短治疗时间,降低治疗成本[4]。然而,术后自体动静脉内瘘容易形成血栓,导致内瘘失效,其血栓形成可发生于术后数日、数周,主要原因包含手术损伤、局部穿刺、血管通路狭窄、继发性高凝状态等,严重影响患者生活质量[5-6]。有研究发现,血管通路功能障碍易降低维持性血液透析患者的治疗效果,是延长住院时间、增加病死风险的重要因素[5]。研究显示,术后抗血小板聚集、抗凝治疗可提升凝血功能,避免血小板聚集,降低血栓形成风险[7]。因此,采取有效方法维持自体动静脉内瘘通畅,预防血栓形成,降低血小板聚集,提高内瘘通畅率至关重要。

阿司匹林是一种抗血小板药物,可对血小板聚集产生抑制作用,对血栓形成有较好的预防效果,但是,有研究发现约有60%维持性血液透析患者于用药后5年内再次出现血栓形成[8]。阿司匹林虽然可通过抑制环氧合酶的活性,进而减少ACO-1的生成,抑制血栓烷A2,降低血液黏度。同时,阿司匹林可产生药物抵抗,很难对血小板聚集产生抑制作用,规律用药期间依然存在心血管疾病发生风险,不利于预后。吲哚布芬是一种新型抗血栓药物,能够对环氧合酶-1活性产生抑制作用,减少血栓素B2含量,还可对ADP、肾上腺素、血小板激活因子、胶原和花生四烯酸诱导的血小板聚集产生抑制作用[9]。该药物还能够有效降低血小板黏性,对血小板活化起到阻滞作用,且可诱导红细胞变形,提升凝血功能,较传统血小板抑制药物作用显著[10]。吲哚布芬与阿司匹林均可达到降低血小板黏性作用,抗血小板聚集效果明显。其中吲哚布芬服用4 h可使血小板聚集抑制率达到最高。在血小板聚集中,血小板因子(PF)3可增强血小板黏度,提升血小板活性,促使PF4含量增多,吲哚布芬可减少PF3、PF4含量,以此提高凝血功能。吲哚布芬可使APTT、PT、凝血酶时间(TT)延长,可能是因该药与内源性及外源性凝血系统、纤维蛋白溶解系统相关。同时,此药可对血栓形成产生抑制作用,对FⅡ、FⅩ产生较强抑制作用。

血液正常流动时,血小板处于分散分布,刺激血小板后可使活化升高,重组骨架,使血小板膜糖蛋白改变,其活化标志为a颗粒膜与血小板质膜融合,血小板质膜表面含有一定量P-选择素。PLT可反映血小板水平,若机体形成血栓时,血小板聚集易升高PLT;Fib合成于肝脏器官并进入血液中,是凝血系统中重要凝血因子,其水平与凝血功能呈正相关[11]。PT是一种外源性凝血因子,可反映血浆中凝血酶原及Fib水平,是外源凝血系统的筛查指标。APTT是内源性凝血因子,与血液高凝状态呈负相关。D-二聚体是纤溶活性标志物,随指标水平升高,机体呈高凝状态或继发纤溶亢进[12-13]。血小板聚集指血小板具有聚集功能,主要通过血小板膜中糖蛋完成聚集过程,起到预期的止血效果。若血小板聚集功能降低,无法达到预期止血效果,可增加出血风险;若血小板聚集功能过度升高,易发生栓塞、血栓性疾病,对脑部、心脏器官造成不同程度损伤,不利于机体快速恢复。

本研究结果显示,治疗12个月后,观察组PLT及Fib、D-二聚体水平低于对照组,PT、APIT长于对照组,表明在维持性血液透析患者采用吲哚布芬可改善凝血功能。主要是因吲哚布芬可对环氧化物酶产生抑制作用,减少血栓素含量,降低血小板活化,进而减轻聚集效应。吲哚布芬可于低pH值环境中高度离子化,对不同因子诱导的血小板聚集产生抑制作用,降低血小板黏附性,进而改善PLT。该药物还能够通过内外源性凝血途径增加酶凝血酶含量,抑制Fib向纤维蛋白转化,进而起到抗凝效果。吲哚布芬还可提升红细胞变形能力,从而改善凝血功能。本研究结果显示,治疗12个月后,观察组在诱导剂ADP浓度为0.5、1.0 μmol/L时的血小板聚集率低于对照组,主要与吲哚布芬可减少血浆蛋白原释放量,发挥抗血小板聚集作用有关。本研究结果还显示,治疗后3个月观察组内瘘通畅率高于对照组,血栓形成发生率低于对照组,主要是因与阿司匹林比较,吲哚布芬抗血小板聚集作用更强,且可保护血管内皮细胞,能够恢复自体动静脉内瘘功能,以此减少血栓形成,具有预防血栓形成作用。吲哚布芬还可通过内外源性途径增加凝血酶含量,抑制Fib向纤维蛋白转化,以此起到抗凝效果,进而减少血栓形成,提升内瘘通畅率。相关研究结果显示,动静脉内瘘1年通畅率约为60%,2年通畅率约为51%,其中自体动静脉内瘘狭窄、血栓形成是降低维持性血液透析血管通畅率的主要原因,6个月、1年自体动静脉内瘘原发性血栓形成累积发病率分别为0.7%、1.4%[14-15]。本研究发现,2组并发症总发生率间无统计学差异,表明吲哚布芬并不会增加并发症发生率,安全性较高。

本研究样本量较小,且为回顾性研究,无法对吲哚布芬是否影响心功能进行评估,还需多中心、大样本随机对照研究证实此药对心功能是否产生影响;本研究未对不良反应、长期随访结果进行深入探讨,可于后期通过增加样本量在研究以上指标的基础上,全面评估患者不良反应,深入分析不良反应对该疾病产生的影响,以此获取更为全面、高价值的研究结果,进而为临床治疗提供可靠依据。

综上所述,建立自体动静脉内瘘的维持性血液透析患者采用吲哚布芬治疗可降低血小板聚集率、血栓形成发生率,提高内瘘通畅率,改善凝血功能,安全性较高。

利益冲突所有作者声明无利益冲突