下酒菜

枨不戒

说起造酒,老家在全国排不上名号,但是论起对喝酒的热情以及对下酒菜的精心专研,老家绝对是首屈一指。每次和外地朋友聊天,只要是来过鄂西的,一听我自报家门,脸上就会荡漾起熟稔的微笑:“你们那儿的早酒好!”距离感顿时消失,在热烈的讨论中,更多共同话题被发掘出来,一时相见恨晚。没想到消除隔阂,除了喝酒,聊喝酒和下酒菜也有同样功效。

早酒是我们县的特色,非要来过的人才能感受到它的独特风情。镇上的早点铺,基本每家都提供自酿高粱酒,但真正配得上“早酒”二字的,必须是蒸菜。早酒店的牌子上一律写的是“XX蒸菜”,蒸菜的灶台直接垒在马路边,上面架着两口硕大的黑铁锅,带着肉香的水汽从竹编蒸笼里飘出来,笼罩整个料理台,远远看去,只有一大团朦胧的白烟,周围的人影完全被吞没,一时分不出到底是人在店里吃早酒,还是店把人“吃”了进去。

镇上的王记蒸菜已经开了30年。30年前,它家的菜单只有蒸牛肉、蒸肥肠、蒸排骨和蒸鱼头,每天凌晨4点店家起床开店,营业到11点;30年过去了,它的菜单还是老四样,还是4点开店,11点打烊。时间在这里失去了魔力。母亲持家节俭,从不多花一分钱,家里早饭基本固定是吃蛋炒饭,头天的剩饭加个鸡蛋炒了,再配上碗柜里的剩菜;实在没有剩饭剩菜的时候,就吃白水煮面条,滴几滴酱油佐味。上学的时候,我每天的早餐钱是五毛钱,也就够买二两面,顶多再喝一碗洗锅水一样的海带汤。早酒店的蒸菜是我可望而不可即的存在。早酒店里温暖明亮,袅袅白烟里面是擦得锃亮的桐油桌子,衣着齐楚的老头儿三三两两坐在板凳上,左手端着小酒杯,右手夹起一筷子蒸菜,抿一小口酒,吹几句牛皮,旁边人立马拆穿他,于是说笑声越来越大,最后变成一片肆无忌惮的哈哈声。真是神仙般的日子!

我小时候一直以为人类幸福的终极模板就是喝早酒的老头儿。

暑假的时候,表弟过来小住,奶奶不好只带他一个人去过早,就把我和弟弟也叫上。到了街上,我们都说想吃蒸菜。奶奶见我们异口同声,便带我们去王记蒸菜,要了两份蒸牛肉,一份蒸鱼头,老板麻利地从蒸笼里夹起一份蒸菜,往盘里一扣,撒上葱花就端了上来。热腾腾的牛肉外面裹着蒸肉粉,肉充满嚼劲,蒸肉粉滑腻鲜辣,香得让人停不下嘴;蒸鱼头上面盖着豆豉,鲜香入味,十分下饭。除了我们这一桌,其他桌上坐的都是喝早酒的老头儿,想到他们每天过早都吃蒸菜,我就无比羡慕。一份蒸菜10元,再配上高粱酒,一顿早餐要吃十几、二十块钱。在那个一块豆腐5毛钱、10块钱可以买一条大草鱼的年代,这种日子过于奢侈。喝早酒不仅要有钱,还要有闲,大清早就喝白酒,醺醺然的状态会持续到中午。有正事要做的人,有钱也不会喝早酒。

没有钱的老头儿要喝酒,就只能自家做下酒菜。

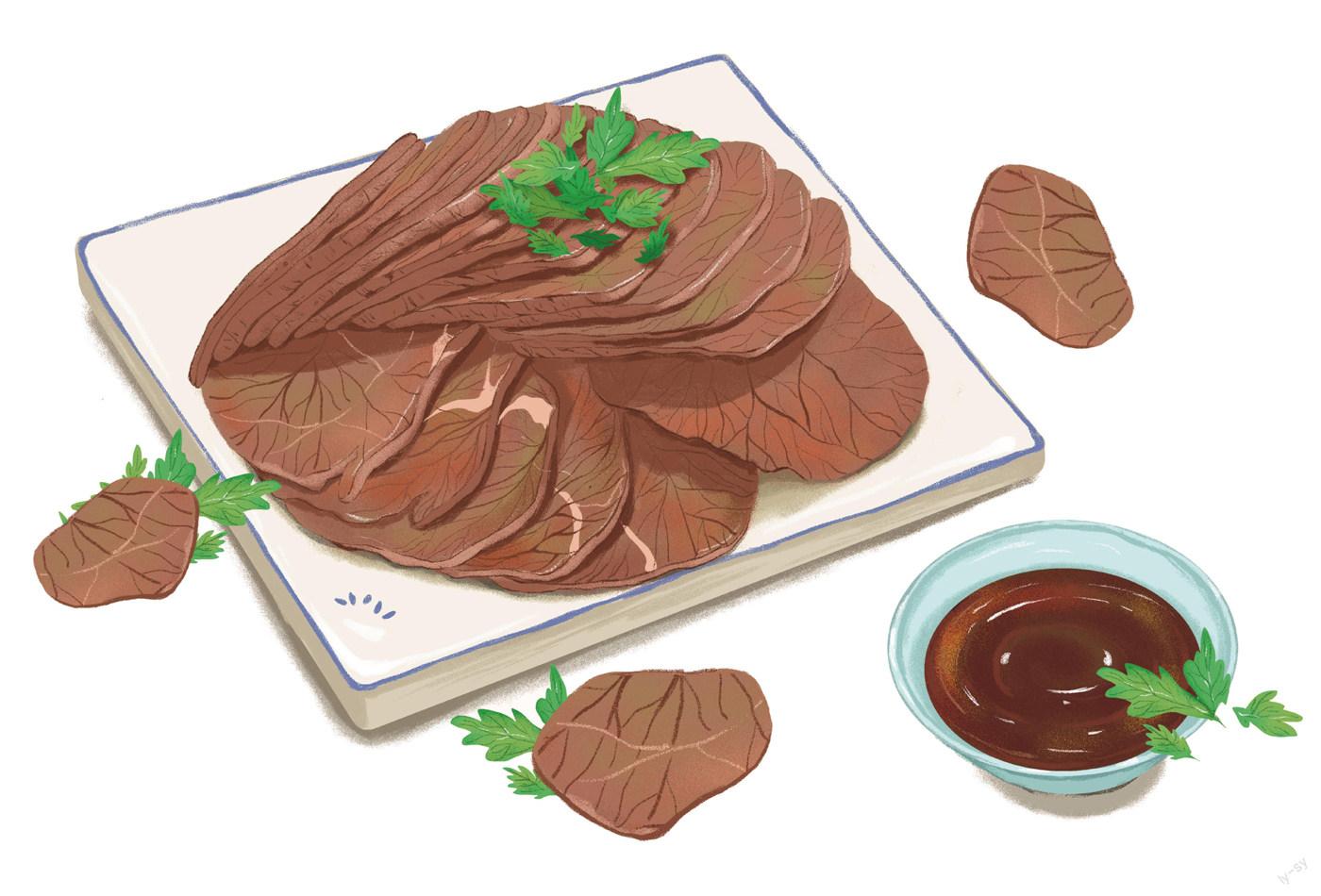

外公喜欢在晚餐时喝一小杯白酒,下酒菜则随外婆心意。腊月的时候,这下酒菜是一条煮熟的熏猪尾巴、两块油煎的糍粑鱼;正月的时候,下酒菜就是切成片的腊猪肝、腊猪耳朵,过年吃剩的兰花豆;开春后,下酒菜是用韭菜爆炒的米虾,是田埂上新采的菌子;夏天的下酒菜最丰盛,油炸花生米、油煎鲷鱼、红烧藠头、红烧武昌鱼……外公也不挑,有什么吃什么。我好奇他为什么一定要吃下酒菜,电视里的侠客都是举着酒壶直接对嘴喝,根本不用配菜。外公笑,说电视里演的都是假的。

“喝酒怎么能没下酒菜呢?”外公摇摇头,继续说,“话说过去,有一个男人,屋里头穷得响叮当,连吃饭的桌子都没有,但他就是想喝酒。”

“那怎么办?不喝了?”一听外公要讲古,我马上竖起耳朵。

“酒鬼怎么戒得掉酒?有年腊月,他实在想喝酒,就提了一袋粮食,拿到街上换了一坛酒,回到家才发现,哎呀,没有下酒菜。他从溪沟里抓了一把小石头,放到锅里,加了盐一起煮。他吸吮一下小石头,喝一口酒,就这么喝了半斤高粱酒,心满意足地去睡觉了。”

“石头怎么能吃?”我十分震惊。

“他也没吃,就是吮一吮石头上的咸味。”外公夹起一粒花生米丢进嘴里,笑着说道。

我喜欢看外公喝酒。他喝酒的时候,话总是特别多,特别有耐心,問他什么,他都会回答。等到长大了,我才发现,自己喜欢吃的食物全是外公的下酒菜,真是让人啼笑皆非。他喝酒慢吞吞的,很久才呷一小口酒,拇指高的小酒杯,一杯能喝一小时。老一辈人面对酒的姿态是带着崇敬的,他们不是喝,是细细回味,是借着酒打开情感的阀门,来一场家长里短的亲切絮叨。晚餐吃完,外婆把碗筷收走了,外公还在喝酒,桌子上除了酒杯,就只剩下一碟下酒菜。见我眼巴巴看着,外公会逗我,让我张开嘴巴,给我吃他的下酒菜。

“猪尾巴是好东西,吃了不流鼻涕。”

“花生米吃了聪明。”

“肥肠油气足,吃了不尿床。”

外公让我吃的东西,总是有它的独特“功效”;而从外公碟子里抢来的菜,总是格外美味。家里的下酒菜并不总是这么丰盛,农忙的时候,外婆根本无暇专门做菜,清晨出门前,灶上煮一大锅粥,中午回来拍个黄瓜,拌个西红柿,就是一天的餐食。外公只能自己做下酒菜。他从稻场上架着的簸箕里舀一瓢黄豆,加上油、盐小火慢炒,等豆子腰部裂开小口,就赶紧盛起。晚上喝酒时,他抓一把炒黄豆,一粒一粒数着吃。黄豆炒熟后有股清香,放到嘴里嚼,虽没有花生香,但比花生更有嚼劲儿。我想吃零食的时候,也去碗柜里抓上一把,揣进裤兜里,一边玩一边吃,打发时间。亲戚家还做过更简陋的下酒菜:成熟的黄豌豆,用沙子炒熟,一滴油不放,一粒盐也没有,吃起来干巴巴的,透着一股瓜子般的炒货味儿,还硬,十分费牙。每次去走亲戚的时候,看着主人端出满满一瓢炒豌豆,我就会头疼—不拿,对不起主人的殷切热情;拿吧,实在是没有吃的欲望。

农家的下酒菜,万般变化不离其宗,都是自家地里的产物,贵物多费点儿油盐,贱物就简单料理,只为省着喝酒,让嘴巴里有个东西嚼。城里的下酒菜,花样就多了,是不计成本的味觉追求,什么香料都舍得放,无论贵物贱物都能精细料理。一到夏天,大街小巷都有人架着铁锅卖螺蛳,每家餐馆都有“香辣田螺”这道菜。走街串巷卖螺蛳的小贩也不少,5块钱就能买一大碗,辛辣刺激,满满当当。卖螺蛳的会专门给客人一根牙签,客人捏着螺蛳,将牙签扎进去,把螺蛳肉挑出来,浸透了汤汁的肉又辣又香,嚼劲十足。

讲究点儿的餐馆,会用盘鳝当下酒菜来招揽顾客。端午前后的野生黄鳝,养在水里两天,吐尽肚里的沙子后,用菜籽油热锅,放姜、蒜、花椒爆香,然后将黄鳝下锅焖制,待火候成熟,揭开锅盖,黄鳝已经盘成一团,和蚊香一样,这时再放豆瓣酱和盐,翻炒片刻就能出锅了。做好的盘鳝外焦里嫩,用牙齿咬断颈骨,轻轻一撕,整条鳝鱼就被拆解开来,鲜得唇齿留香。父亲最喜欢的下酒菜就是油煎盘鳝,他每次陪客人下馆子,必点这道菜,母亲见了,就自己学了这道菜的做法,买来黄鳝在家里做。但味道重的菜吃多了容易嘴干,因此不管是螺蛳还是盘鳝,一次都不敢吃多,不然睡到半夜会被渴醒。用这些菜来下酒,很容易就喝高了。喝醉的父亲在家里发酒疯,一边唱歌一边打拳,把弟弟吓哭,这让我第一次对喝酒产生了厌恶。

千禧年,城里的下酒菜销量排在第一位的是鸭脖,“周黑鸭”以压倒性姿态成了湖北夜市的新贵,随之而来的是如雨后春笋一样冒出来的鸭脖小店。4块钱一根的鸭脖子,两块钱一两的鸭肝、鸭肠,闻起来浓香扑鼻,让人胃口大开,吃到嘴里,辛辣咸香过后还有一股回甘,不会辣得人到处找水。晚上和同学逛街,逛到滨江大道,最惬意的事就是买两根鸭脖、二两鸭肝,坐在江边的八角亭里,对着夜色下荡漾着粼粼灯光的长江水,一边聊天一边分吃。这是穷学生的吃法。大部分人吃鸭脖,是坐在大排档的桌椅上,就着一瓶冰镇啤酒,慢慢享用甜辣的鸭脖。

很快,鸭脖的风头被小龙虾抢去,麻辣小龙虾成为夜宵市场的新宠,水产特有的鲜味彻底压过了卤味的风采,张牙舞爪的小龙虾成为人们夏天必吃的一道下酒菜。堂叔喜欢追时髦,鸭脖流行的时候,他每周跑去城里买鸭脖;大家说小龙虾好吃,晚上他就驱车几十千米跑去大排档吃小龙虾。最好笑的是,为了开车,他不能喝酒;要是喝酒,就得专门在城里开房住一晚。所以,就算偶尔放纵一把,也没有老一辈人就着下酒菜小酌二两白酒的那种悠闲和自在。

外公喝了一辈子酒,没吃过鸭脖,没吃过小龙虾,吃的都是自家菜园里种出来的菜蔬、自家鱼塘里的鱼虾、自家粮食养出来的牲畜。他是最会喝酒的人,从来不贪杯误事,也从来不在乎酒的好坏。对他而言,喝酒不代表身份,也不是为了证明什么,就是单纯享受劳作一天后的珍贵闲暇,是独自品尝生活中灵光一现的诗意。對真正懂得喝酒的人来说,下酒菜不需要珍贵的食材,也不需要繁复的味觉刺激,普普通通的家常口味才是酒的最佳伴侣。坐在喧嚣的大排档里,怎么可能找到内心的平静?对着穿行往来的陌生人,又怎么方便与知己掏心剖肺?

也许世界上最美味的下酒菜,恰恰是那个一无所有的人烹煮的略带咸味的小石头。