共同富裕背景下高职院校发展型资助调查研究

——以浙江台州为例

徐超超 冯凯强

(1.台州科技职业学院,台州 318020;2.台州职业技术学院,台州 318020)

引 言

2021 年6 月,中共中央、国务院正式发布《中共中央、国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》,在浙江开启了实现共同富裕的地方实践,为全国推动共同富裕提供样板参考[1]。对于台州市来说,这是一次重大的发展机遇。2021 年,台州市提出高质量发展建设共同富裕先行市的目标,明确了共同富裕“九富”特色路径[2],始终坚持把职业教育发展置于推进“扩中”“提低”及建设共同富裕的大场景中。

资助育人是高职院校培育学生的重要载体,主要工作对象是家庭经济困难学生。提高促进低收入群体增收是实现共同富裕的现实难点和痛点,《浙江省“扩中”“提低”行动方案》率先提出推动“扩中”“提低”的八大实施路径,并将高校毕业生、困难群体等纳入九类重点群体。家庭经济困难学生及其家庭属于低收入群体,是“扩中”“提低”、实现共同富裕的重点关注群体。目前,我国高职院校基本具备了较为完善的资助体系,但还存在一些弊端,重物质轻精神、重“输血”轻“造血”、重现时效果轻长效育人等错误帮扶形式仍旧存在,资助育人实效有待充分发挥[3]。发展型资助建立在传统保障型资助的基础上,关注家庭经济困难学生各方面的发展需求,注重综合能力的培养,提升学生自我“创富”能力,这有利于充分发挥资助育人实效,阻断贫困代际传递,对实现共同富裕也具有积极的助推意义。

一、调研对象

为了更好地探索高职院校资助现状,以及发展型资助助推共同富裕的有效路径,笔者对台州市三所高职院校(台州职业技术学院、台州科技职业学院、浙江汽车职业技术学院)的在校学生开展了调查问卷,共收集有效问卷664 份,其中男生329 份,女生335 份。各年级调查问卷共收集到2020 级学生261 份,2021 级学生403 份。本课题还开展了实地调研,对部分受助学生开展谈心谈话,确保调研的真实性、完整性。

二、台州市高职院校发展型资助现状

(一)家庭经济困难学生消费低、压力大,物质、精神“双贫”问题并存

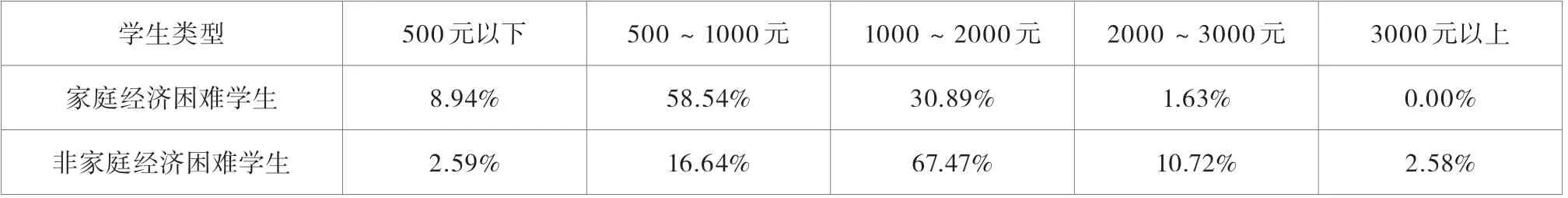

一是物质生活拮据。调研发现,家庭经济困难的学生,其家庭收入来源单一,经济负担较重。绝大多数家庭经济困难学生来自农村地区(占比为82.93%),超半数以上学生(约67.48%)的月消费额低于1000 元,远低于非家庭经济困难学生的月消费水平(见表1、表2)。二是精神压力大。由于经济拮据和多方压力,家庭经济困难学生容易出现自卑、焦虑、自闭等消极心理。调查发现,家庭经济困难学生心理健康水平较非家庭经济困难学生低,对自身的满意度和幸福感均不高。除经济和心理上存在困难,较多家庭经济困难学生表示在就业、学业、能力发展等方面也存在困难,尤其是就业问题,约58.54%的家庭经济困难学生认为就业困难。

表1 学生生源地情况表

表2 学生月消费水平表

(二)家庭经济困难学生积极性高、留台意愿强,社会贡献潜力大

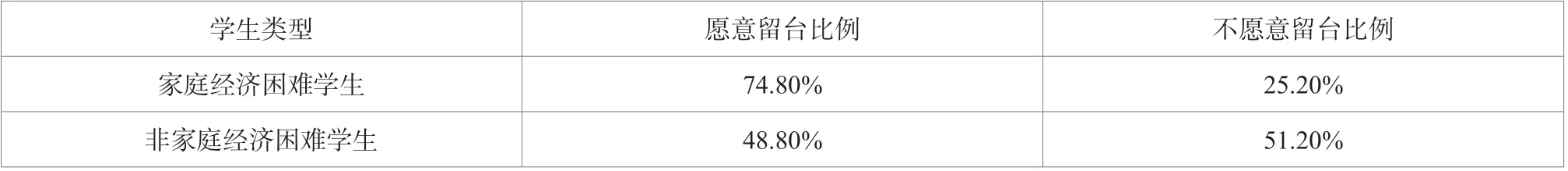

一是活动参与度高。家庭经济困难学生因为家庭特殊,往往比较勤勉,参与活动积极性高,相对于非家庭经济困难学生,他们在校期间参加工匠班、订单班、实习的比例更高,参加科研竞赛的比例更高,得到的表彰和奖项也相对更多,也更愿意参加素质培养、技能培训、勤工助学,以及学校开展的讲座与活动等,渴望通过能力提升改善现状。二是留台意愿强。2021 年浙江省高职院校毕业生人数为134 417 人,就业率为96.40%,其中留在当地就业的比例为63.67%;台州高职院校学生毕业生人数为6 767 人,其中留台率为44.22%,创历史新高。相较于非家庭经济困难学生,家庭经济困难学生更愿意毕业后先留在台州就业,有意愿留台的比例为74.80%(见表3)。家庭经济困难学生选择就业城市时比非家庭经济困难学生更看重当地人才政策。三是回馈社会意识高。家庭经济困难学生是高职院校资助工作和思想政治教育工作中特别关注的对象,容易形成知恩感恩和回馈社会的意识。调研发现,家庭经济困难学生中,约43.90%的学生经常参加志愿服务等公益活动,52.03%的学生偶尔参加,远高于非家庭经济困难学生的参加比例。

表3 学生留台意愿情况

(三)高职院校学生资助重物质轻精神弊端仍然存在,资助育人功能有待充分发挥

一是物质帮扶力度大。目前,高职院校已建立了奖、贷、助、勤、补、免等多元混合资助政策,主要通过国家助学金、国家励志奖学金、勤工助学、特殊补助等方式为学生提供帮扶。台州市也专门针对大学生设立了台州市慈善总会新生救助金等补助,经济资助层面帮扶已取得了阶段性成果。二是勤工助学岗位技术含量低。家庭经济困难学生自主意识和实践意识较强,进入大学后会寻找更多机会去勤工助学,以缓解经济压力。据调查,63.94%的家庭经济困难学生表示曾参加过勤工助学,但基本都是打扫卫生、整理材料等简单工作,兼职做设备调试或与专业相关的技能服务工作的仅占3.28%。通过对“发展型资助”具体形式的调研,更多学生偏向能力型勤工助学。三是资助育人队伍单薄。较多高职院校资助工作主要由一些行政部门及行政部门的人员兼任,缺乏专门的机构和专业的人员,资助队伍的专业水平偏低和本身工作的繁重,容易导致资助精准度低下,难以充分发挥资助育人的效能[4]。四是资助育人形式单一。目前,资助工作更多体现在评、审、助上,缺乏对学生开展学业辅导、心理辅导、拓展培训、专业技能培训、结对交流、资助育人主题活动等多方面相结合的资助帮扶。五是资助育人实效有待提高。调研发现,部分学生对资助的认识仍停留在经济层面,认为获得经济补助是资助的主要内容,对资助工作所承载的育人意义并不了解,这表明高职院校还需不断完善资助育人工作,让大学生深刻感受到资助背后的育人深意。

三、发展型资助助推共同富裕的相关建议

家庭经济困难学生是高职院校学生中的一个特殊群体,是共同富裕“扩中”“提低”的重点关注群体。为疏“致贫”痛点,抓“资助”重点,破“育人”难点,应努力健全高职院校学生资助体系,以资助育人阻断贫困代际传递,助力实现共同富裕。具体建议如下。

(一)聚焦全员“共育”,结合多方力量,构建资助育人共同体

实现共同富裕,需要动员和集聚全社会的力量,着力培育一批高素质的人力资源。一是完善资助育人体系,充分发挥高职院校资助育人的主体作用,积极联合各方力量,构建由“政府—高校—社会”共同支撑的发展型资助育人共同体,形成“全员参与”协同育人局面。二是健全高职院校资助育人队伍,增加专职辅导员、资助专职工作人员的配比,积极调动班主任、专任教师、校内行政管理人员等各方力量,逐步构建资助育人工作领导小组、帮扶小组、结对帮扶等不同形式共同发力的高职院校资助育人体系。三是构建校企合作共同体,以台州千亿产业发展需要为导向,积极对接台州各大企业,创建“订单班”“工匠班”“现代学徒制”等校企合作联合培养载体,鼓励企业开设爱心岗位,将大学生这一重要变量转化为促进台州建设共同富裕先行市的有效动能。四是发挥朋辈教育功能,充分发挥朋辈力量,树立先进典型,激励家庭经济困难学生奋发图强、成长成才,逐步构建学生间互帮互带、互助互学、共同进步的良好环境,促进“先富”带“后富”。

(二)聚焦资源“共享”,集聚多方资源,做大分好资助“蛋糕”

继续完善以政府投入为主、学校与社会资金为重要补充的高职院校学生资助政策体系,为学生资助适时“做大蛋糕”。一是优化政府资助资金配置,结合台州市共同富裕先行市建设需要,统筹制定共同富裕与高校学生资助相结合的政策,合理配置资助资金,引导三次分配资源向高职院校倾斜,加大资助资金的绩效评估和使用监督,探索人才资助与免费培养、定向培养等灵活协同的政策,助推共同富裕人才培养[5]。二是鼓励社会资源向高职院校倾斜,动员社会各界力量积极参与高职院校学生资助育人活动,畅通家庭经济困难学生摸底、跟踪引导教育、资助落实反馈等社会参与渠道,努力争取校友基金、公众募捐、企业捐助等多种社会筹资资源,营造社会捐资助学的文明新风尚。三是完善高职院校资助资源分配方式,进一步明确学校在学生资助育人中的主体地位,增加学校对学生资助资金的投入,持续完善贫困学生资格认定、资助政策宣传、资助政策执行等措施,为学生资助资源“分好蛋糕”,确保真实贫困学生共享资助资源,切实做到“扶真贫”。

(三)聚焦能力“共进”,丰富帮扶形式,促进学生全面发展

锚定家庭经济困难学生的经济需求、发展需求和精神需求,探索就业指导、优惠补贴、技能培训、考证指导等多元结合的资助帮扶形式。一是畅通就业渠道,积极开展高职高专大学生就业精准帮扶行动,联合台州市人力资源和社会保障局等部门走进校园,举办校园专场招聘会,在台州人才网、台州人力网等招聘平台为毕业生搭建多样化求职通道,助力困难毕业生顺利就业,切实实现政府、学校、用人单位和毕业生的四方共赢局面。鼓励高职院校加快出台并完善学生考证资助相关政策,引导家庭经济困难学生积极报考国家职业资格类、行业专业技术技能类考试等,提升就业竞争力。二是落实补贴政策,充分发挥资助育人、资助留人的功能,落实小微企业吸纳高校毕业生的社保补贴、培训补贴等优惠政策,吸引更多大学生毕业留台工作;建立健全家庭经济困难学生就业创业帮扶机制,为家庭经济困难学生就业创业提供政策支持、专业指导和咨询服务等。三是强化技能提升,对接汽车及零部件、医药医化、模具与塑料、缝制设备、通用航空、智能马桶、泵与电机等台州特色产业发展,加强对学生开展知识普及、能力导向的技能培训,为高质量发展建设共同富裕先行市输送更多技能人才。鼓励高职院校勤工助学模式由“体力型”向“智力型”转变,校企合作增设技术服务型、创新创业型等勤工助学岗位。四是丰富育人活动,鼓励高职院校积极举办励志教育、感恩教育、诚信教育和社会责任感教育等形式多样的育人活动,助其物资、育其精神。积极举办资助育人主题活动,编制《台州市高职优秀学生风采录》,朋辈引领、榜样育人,引导受助学生进一步培养进取精神,厚植爱国情怀。

结 语

家庭经济困难学生是社会主义现代化建设的重要力量,是促进共同富裕的关键因素。在扎实推进共同富裕的进程中,高职院校需要改变传统的保障型资助模式,积极融入发展型资助理念,聚焦全员“共育”、资源“共享”、能力“共进”,结合多方力量,集聚多方资源,丰富帮扶形式,促进受助学生全面发展,实现“鱼渔兼授”,以资助育人助推共同富裕。