《三部曲》:现在我们驶入生活

暗蓝

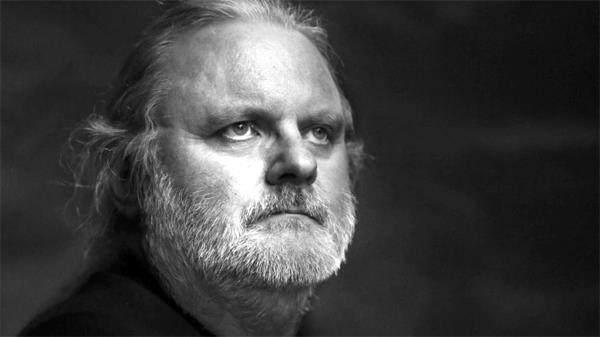

斯德哥尔摩时间二○二三年十二月七日,诺贝尔文学奖得主约恩·福瑟(Jon Fosse)依照惯例,在瑞典学院发表获奖演讲。这次演讲虽无惊人之语,但也道出了福瑟投身写作的秘密,“某种意义上,仿佛恐惧夺走了我的语言,而我必须把它夺回来,大概是这样”,“我在自己内部找到了一个只属于我自己的地方,我可以在这个地方,写出只属于我自己的东西”(约恩·福瑟《无声的语言》,李琬译)。

相比之下,福瑟在二○一五年斩获北欧理事会文学奖的故事则更富戏剧性。当时他在颁奖礼上和挪威时任首相埃尔娜·索尔贝格(Erna Solberg)起了争执,因为后者表示这个奖同样属于卑尔根—但实际上,福瑟一直坚持使用作为民间文化传统代表的“新挪威语”(Nynorsk)进行写作,正是为了与作为挪威文化中心的卑尔根使用的“书面挪威语”(Bokmål)相抗衡。福瑟直接反驳了索尔贝格的发言,在草草回答记者的提问后便直接返回酒店。

只是一觉醒来,一切又变得很好—也许这就是生活。这次获奖不仅让他名利双收,还让他更加确信自己的写作选择:当时他正准备从戏剧中抽身,专注于散文—或者用他自己的说法,“慢散文”(slow prose)—写作当中。而當时为他赢下大奖的,正是这部出版于二○一四年的转型之作《三部曲》。

“只不过是个拉提琴的”

《三部曲》由《无眠》《乌拉夫的梦》与《疲倦》三部中篇作品组成,写作跨度达七年。二○○九年,在五十岁生日时,福瑟宣布自己将不再创作戏剧。“这个决定稍晚了些,”在一次访谈中,福瑟表示,“当你成为戏剧家多年之后,写一个剧本就变得水到渠成。对我来说,一部戏和下一部戏总是相似的。”(“A Conversation with Jon Fosse”,Music & Literature,2019年10月10日)在误打误撞进入戏剧世界并因此成名之后,福瑟开始寻求一种更全面也更深入的方式表达自我。

出版于二○○七年的《无眠》由一对年轻情侣阿斯勒和阿莉达的故事写起。他们逃离故乡杜尔基亚村,在大城市比约格文(卑尔根的旧称)街头游荡。由于阿莉达即将临盆,两人只好敲开一户户人家的门,希望得到一个落脚处。然而无人愿意接纳他们。阿斯勒是乡村小提琴手之子,在父亲早逝后继承了这一营生;阿莉达是农家之女,父亲早年间离家不归,阿莉达只记住了他的歌声。一次偶然的机会,阿莉达听到了阿斯勒的演奏:

……她看到阿斯勒坐在那儿把小提琴放在下巴底下就开始了演奏而她体内就在这瞬间绵软下来然后她被托举起来。她越来越高而就在他的音乐里她听到了爸爸阿斯拉克的歌声,她听到了她自己的人生和她自己的未来而她了解她应该了解的事物,她就在她自己的未来中,一切都是敞开的,一切都是困难的,但是那歌在那儿。那就是他们称之为爱的歌,那么她只要在这乐声中栖身就好了,她哪儿都不想去……(约恩·福瑟《三部曲》,李澍波译,上海人民出版社2024年,第18页;下文仅标注页码)

两人就此相爱,仿佛命运的开端—然而之于生活却只是一种重复,因为阿斯勒的父母正是如此相识,而阿莉达那有着一副好嗓子的父亲与她的母亲,大抵也是如此相恋。“重复”是福瑟在其戏剧中极其常用的手法,往往用于形式本身,最极端如《而我们将永不分离》(1994)中,整部剧作不仅台词不断重复,情节也几乎完全由剧中女主人公的“期待—怀疑—期待落空—怀疑—期待再生”的心理循环推动。而到这部《不眠》里,“重复”进入了命运,恋情以同样的方式开端又终结—与阿莉达的父亲一样,阿斯勒的父亲其实同样是出海捕鱼后一去不返;而新的恋情,又循着音乐再度生发。

音乐同样是福瑟个人生活与创作的重要元素。少年时他曾痴迷于吉他练习,经常骑着自行车、背着吉他盒,在乡间小路上来去如风。在转向写作之后,音乐性依然是他文本的重要特征—他习惯于“倾听”故事,让文字在笔尖流淌。于是哪怕是在小说如整部《三部曲》中,语句时常绵延黏合,甚至不曾使用一个句号。这种做法在通常的小说读者看来或许有些恣意,但对于福瑟的个人风格来说却是必须—节奏只需通过重复与沉默把握,流动才是关键。

流动之境无终点而有两极。对于福瑟而言,音乐与生存时常成为极限的标记。在剧作《吉他男》(1999)中,唯一的角色背着吉他盒登场,在反复言说“一切都有时”的同时,将琴弦一根接一根拆下,最终丢弃吉他盒黯然下台。乐手丢弃他的音乐,意味着生活行至山穷水尽,来到生存之极—那便只剩一片莽原。《无眠》中的阿斯勒也同样如此。海浪带走了他的父亲,母亲因伤心过度不久后病逝,寄住的船库也被所有人收回。如果没有阿莉达,他便是孑然一身,可想要维持两个人,以及即将诞生的新生命的生活,他就只能抛弃音乐,直面生存的绝境。

对这一主题更早期的反向诠释来自安徒生。在安徒生少有人知的长篇小说《只不过是个拉提琴的》中,主人公一生苦守音乐梦想,最终悲惨离世。克尔凯郭尔对这部作品极为不满,为此写下《出自一个仍然活着的人的文稿》一文加以驳斥。在克氏看来,当时“在生活中进行同样无趣的搏斗”的安徒生“无法将‘诗性的’与自己分割开”(《克尔凯郭尔论安徒生》,京不特译,商务印书馆2023年),因而才武断地对书中人物下了“死刑判决”。这表明安徒生无力塑造一种“能够在这一切中存活下来的不朽精神”,“当主人公死去,安徒生也一起死去”(同上)。克氏究竟是在批评作品还是作者,以及安徒生对此作何感想,如今已成为文学史上的一桩公案。而当福瑟在百年后重新写下一对知音恋人在生活中面临绝境,同时将他们孕育新生的时刻与福音故事杂糅在一处时,福瑟的自我与阿斯勒的自我其实同样有所重合。只是福瑟有意赋予阿斯勒某种不朽,让他的主人公走得更远—他把阿斯勒从绝境拉回,让他走向更加莫测的境地。

“罪与罚”,或无罪无罚

《三部曲》的第二部《乌拉夫的梦》出版于二○一二年。在《无眠》的最后,福瑟留下一个谜团:游荡的恋人最终在一个老女人的房子里落脚,生下了儿子。然而这个老女人先前已经拒绝了他们,随后却神秘失踪。读者难免会有自己的猜测,而这个猜测在《乌拉夫的梦》中得到证实:当阿斯勒—此时已改名乌拉夫,与阿莉达以及儿子在城外定居—再次来到比约格文,遭到一个老头纠缠。老头认出乌拉夫,并暗示他背负着三宗命案—不只是那个老女人,还有她的女儿,以及故乡杜尔基亚那间船库的所有者。一番争执后,老头告发乌拉夫,使他在岬角被处以绞刑。

对于熟悉北欧中世纪文学的读者,《乌拉夫的梦》的母题十分清晰:约略创作于中世纪晚期的挪威幻想长诗《梦歌》(Draumkvedet),其主人公的名字正是乌拉夫。这位乌拉夫在平安夜睡去,到第十二夜—主显节前夜—才醒来。他骑马前往教堂,向众人宣讲自己游历冥国的漫长梦境。经典中的乌拉夫在幻梦后复归凡尘,而福瑟的乌拉夫却在刚刚以自己的方式建立起生活基础后猝然归天。而乌拉夫冒险进城,是为了买两人的戒指,以彰显他们的婚姻—尽管后来他改了主意,给阿莉达一个人买了“世上最好的手镯”—近乎宿命的复现将戏谑性展现得淋漓尽致。

至于乌拉夫的罪行,又不免让人想起陀思妥耶夫斯基名作《罪与罚》开篇的情节:大学生拉斯柯尔尼科夫杀死两个老妇人并抢夺钱财。拉斯柯尔尼科夫的究极目的是证明自己有权杀人,乌拉夫当然没有这般颠覆性的心思,他的纯良近于可叹,“那没有财产的人必须靠着上帝赐予他的礼物勉力维持着……这就是生活”(第49页)。福瑟甚至把反思的任务交给了他的爱人,“就是这样,有的人拥有很多东西而有人没有,她说”,“那些拥有财产的人可以左右那些没有财产的人,她说”。(第12-13页)然而两人最终都没有真正认罪—拉斯柯尔尼科夫因恐惧才忏悔皈依,乌拉夫则在最后一刻飞升。当贪婪的老头代替法官,“用那细细的女人气的嗓子”对阿斯勒不断重复“正义必须得到伸张”,仿佛这样能弥补他并不充足的底气,最终被处以极刑的阿斯勒其实已经洗脱了罪名:

……然后阿斯勒变成了一种飞翔,他成为一种飞翔然后它向那蓝得耀眼的峡湾飞去然后阿莉达说睡吧好孩子你,好好飞翔吧,好好活着,你,好好拉琴吧我的男孩然后它飘过蓝色的波光粼粼的峡湾然后升上天空,然后阿莉达拉着阿斯勒的手然后他站了起来,他就站那儿握着阿莉达的手。(第201-202页)

二○一二年是福瑟的转折之年:他戒了酒—此前他一度酗酒,最终引发了严重的谵妄和酒精中毒;他皈依了天主教;他遇到一个名叫安娜的女人,并和她结了婚。除了这三件“人生大事”,《乌拉夫的梦》在写作层面亦开始了他的转变。如果读者仍记得他在其戏剧代表作《秋之梦》中如何冷酷地处理死亡—“是啊/他站起身来/然后他就这么死了/我不明白他怎么就这么死了/就这么/永远地/去了”(《秋之梦》,邹鲁路译,上海译文出版社2016年),大概会对本作的结尾有些意外。也许戒酒、皈依和组建家庭都意味着他渴望在无端的生活中多一点掌控,但他又深知真正有力的绝非冷酷,而是慈悲。正是在他慈悲的转变中,一度被逼至生存绝境,又踏入生活莫测的罪的深渊的阿斯勒,被轻轻托起,回到了他的—那个小提琴手的—金色梦乡当中。

“我爱你,你是最温柔的法”

可是,被留在生活当中的爱人,又该怎么办呢?二○一四年,《三部曲》的终篇《疲倦》出版。时间来到几十年后,故事的主角变成了阿莉达已经进入暮年的女儿爱丽丝。她见到了早已亡故的阿莉达,由此引出回忆。在阿斯勒死后,阿莉达迫于生计,不得不嫁给同乡的渔夫奥斯莱克,重新回到杜尔基亚生活。阿斯勒与阿莉达的儿子西格瓦尔很快长大,但在爱丽丝小时候便一去不返,爱丽丝只记得“他拉小提琴,她还没听过谁比这个同母异父的哥哥西格瓦尔拉小提琴更好”(第209页)。命运或是梦境再一次重复:西格瓦尔的小提琴,正是继父从一个不得不放弃音乐的小提琴手那里买来的。

生活就这样平凡地继续,可这平凡却唯有经由间或的奇迹指引方才成立。失去阿斯勒一度让阿莉达感到绝望,但她在码头上捡到了一只手镯—正是先前阿斯勒在比约格文买给她的“世上最好的手镯”:

……现在她知道了这是阿斯勒给她的礼物,她想,但是她怎么能这么想呢,这说不通,她在比约格文的码头上发现了一只手镯然后她就认为这是阿斯勒送给她的礼物,但事情就是这样,这只手镯就是阿斯勒送给她的礼物,她就是知道这一点,阿莉达想。并且她永远,永远,永遠不会再见到阿斯勒了,她想,她就是知道,但她不太知道她是怎么知道的以及为什么她会知道,她就是知道……(第236页)

同样地,当阿莉达犹豫要不要留在奥斯莱克身边—毕竟她还爱着阿斯勒—“然后阿莉达听到阿斯勒说这可能是最好的而他会和她在一起,他说,她一定不要怕”(第252页)。当代读者也许会考虑为这里的神秘主义情节寻求科学解释,把手镯和阿斯勒的出现理解成阿莉达的潜意识幻想。只是对于小说的诗学真实而言,“神秘”或是“科学”并无本质不同。

事实上,整部《疲倦》都是建立在这种诗学真实之上—我们必须相信,爱丽丝真的在她海边屋子的窗前看到了母亲的亡魂,否则整个故事便无从谈起。而“海边屋子窗前的人”这一意象,在福瑟的戏剧中时有出现。如同样表现丧失与追忆的《一个夏日》(1999),一个女人的丈夫突然一去不返,多年后已经年老的女人站在窗前,注视着大海,又重新回到那段记忆当中。重拾自己戏剧中的经典意象,似乎意味着福瑟与自己先前创作的“和解”—正如前文所述,在二○○九年前后,福瑟陷入了创作的倦怠期,开始寻求戏剧以外的表达方式—但更重要的是他尝试在先前的基础上更进一步。《一个夏日》中年迈女人的生活最终被回忆填满,“窗前”意味着隔绝的安全,也意味着对遗憾的沉溺,于是到最后友人给她的建议是“别在窗前/站得太久”(邹鲁路译,收录于《有人将至》,上海译文出版社2016年)。寻获与失落、拥有与丧失的戏码不断重复,令人心生倦怠,“我无话可说,痛苦地被排除在这些过程之外”(彼得·汉德克《试论疲倦》,陈民、贾晨、王雯鹤译,上海人民出版社2016年)。但到了福瑟的《疲倦》,主人公最终参与到进程中—尽管她的参与依然是命运的重复—爱丽丝离开窗前,涉入海中,亦如她母亲临终的选择,因为“所有海水都是阿斯勒”(第281页)。

如果回到故事的开端,我们就会看到《三部曲》最终呈现的是一个环形结构:当阿莉达决定与阿斯勒一起生活,“现在生活开始了,她说”,“现在我们驶入生活,他说”(第33页)。一个跨越百年,关乎爱与死、梦想与生存的史诗故事,就这样被福瑟轻巧地收入其中,宛如那只“世上最好的手镯”。有评论者认为福瑟的创作以形式取胜,但至少在由《三部曲》开始的“慢散文”创作中,福瑟独到的文体几乎是他所要呈现的内容唯一可能的形式。他曾表示所谓慢散文即是对“快戏剧”(fast play)的否定。后者需要更多冲突与张力,但那并不是生活的样貌。生活是人与命运的缓慢对局—及至到乡,却已成烂柯之人。只是一局终了仍是新局,因为总有人在驶入生活。

里尔克《时辰祈祷书》中有一节流传甚广:“我爱你,你是最温柔的法/我们借由你而成熟,恰因彼此的缠斗……你是幽暗的网/感情纷逃并陷落其中。”(黄雪媛译)“法”是爱人,是梦想,亦是生活本身。我们在逃离中轻易陷落,却终将在丧失与速朽中觅得永恒。