皖北民俗文化发展乡村旅游的现状、问题与进路研究

摘要:有品质的旅游离不开文化的支撑,发展文化旅游也是现代旅游发展的必然趋势,乡村旅游也不例外。研究民俗文化在乡村旅游中的进路有助于提高皖北地区乡村旅游发展层次,符合优质旅游发展趋势。该文以皖北地区为例,通过探讨皖北民俗文化发展乡村旅游的现状,对皖北各地级市民俗文化旅游吸引物进行梳理;再结合国内外典型民俗文化应用途径,分析皖北民俗文化发展乡村旅游存在的问题,探索皖北民俗文化发展乡村旅游的进路。该文提出从发展动力、发展目标、发展方式和发展手段4个方面促进皖北乡村地区民俗文化旅游发展水平,实现乡村旅游与民俗文化旅游共同可持续发展。

关键词:民俗文化;乡村旅游;皖北地区;现状;问题;进路

中图分类号:G127;F327" " " " " " " " " " " "文献标识码:A" " " " " " " " " "文章编号:2096-4110(2024)12(c)-0098-05

Research on the Present Situation, Problems, and Approaches of Rural Tourism Development of Folk Culture in Northern Anhui Province

ZHANG Lan1,2, REN Huanlin1,3

(1. School of History, Culture and Tourism, Huaibei Normal University, Huaibei Anhui, 235000, China; 2. School of Tourism, Hospitality and Event Management, Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah, 06010, Malaysia; 3. Grand Canal Historical and Cultural Research Center, Huaibei Normal University, Huaibei Anhui, 235000, China)

Abstract: Quality tourism cannot be separated from cultural support. The development of cultural tourism is also an inevitable trend in modern tourism, and rural tourism is no exception. Researching the approach of folk culture in rural tourism will help improve rural tourism development in northern Anhui and conform to the development trend of high-quality tourism. Taking northern Anhui as an example, this article explores the current situation of rural tourism development based on folk culture in northern Anhui. It sorts out the folk culture tourism attractions of various cities in northern Anhui. It then analyzes the problems existing in rural tourism development based on folk culture in northern Anhui. It explores the way forward for developing rural tourism based on folk culture in northern Anhui, combining typical folk culture application approaches at home and abroad. The article proposes to promote the development level of folk cultural tourism in rural areas of northern Anhui from four aspects: development motivation, development goals, development methods, and development means, to achieve the joint sustainable development of rural tourism and folk cultural tourism.

Key words: Folk culture; Rural tourism; Northern Anhui; Current situation; Problems; Approaches

乡村旅游是农业与旅游业的结合,是建设美好乡村的重要形式,是解决农村剩余劳动力就业的有效手段,达到了良好的旅游扶贫效果[1]。2022年1月,国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》提出,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的……着力推动文化和旅游深度融合……努力实现旅游业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。2022年2月,中央一号文件即《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》要求实施乡村旅游提升计划,启动文化产业赋能乡村振兴计划。然而,现阶段的乡村旅游发展存在文化挖掘力弱、产品同质化严重、创新意识淡薄等问题,尤其是在经济欠发达地区,这些问题更显突出[2]。民俗文化作为一份厚重的旅游资源,为乡村旅游的发展提供了良好的物质文化基础[3]。但一些地方在利用民俗文化发展乡村旅游的过程中依然面临较多的问题,如何让民俗文化参与乡村旅游,其发展进路应该是怎样的……都需要进一步探究。

1 民俗文化与乡村旅游

民俗文化也可以称之为民俗,属于文化范畴[4]。一般而言,在一个特定的区域(如国家)或一个特定的社会群体(如民族)中,人们通过社会生产或生活所创造的,属于整个区域或群体共有的世代相传、较为稳定的风俗习惯,具备一定的文化属性,即为民俗文化。民俗文化包括文艺、语言、信仰、服饰、饮食、居住、娱乐、节庆、婚恋、生丧、交通、生产等多方面形成惯例的生产生活方法和方式,通常以爱好、风尚、传统和禁忌等形式体现。乡村旅游是发生在农村区域的旅游活动,其吸引力来自其乡村性(rurality)[5],为人们提供一个无干扰、原生态的游居野行空间。从旅游活动的角度来说,乡村旅游的核心吸引物是乡村风情,包括风土、风物、风景、风俗4个部分,其中风土指特有的地理环境;风物指地方特有的景物;风景指可供欣赏的景象;风俗即地方民俗文化[6]。把握民俗文化发展乡村旅游是满足旅游者深层次需要的必要途径,由此而发展的乡村民俗文化旅游是根据乡村民俗文化特点设置的[7],引导旅游者对乡村民俗文化进行审美、观光、体验的旅游活动,既属于文化旅游范畴,也属于乡村旅游范畴[8]。

2 皖北民俗文化发展乡村旅游的现状

皖北是安徽省北部的简称,位于淮河以北,地势以平原为主,包括淮北、亳州、宿州、阜阳、淮南、蚌埠6个地级市。安徽省旅游业呈现“南热、中暖、北冷”的不平衡格局,皖北处于劣势。皖北地区民俗文化旅游资源十分丰富,包括民间舞蹈、民间戏剧、民间音乐、民间美术、民间手工技艺、民间杂技与竞技、民间集会、民间文学等。其中不少项目跻身国家级、省级非物质文化遗产名录,如怀远县花鼓灯、泗县泗州戏、淮北花鼓戏、五河县五河民歌、阜阳民间剪纸、界首彩陶烧制技艺、宿州埇桥马戏、临泉抬阁等入选国家级非物质文化遗产名录;棒鼓舞、淮北梆子戏、淮河锣鼓、灵璧钟馗画、杨氏微雕、宿州乐石砚制作技艺、华佗五禽戏、“鞭打芦花”等入选省级非物质文化遗产名录;花挑舞、四平调等多项入选市、县(区)级非物质文化遗产名录[9]。

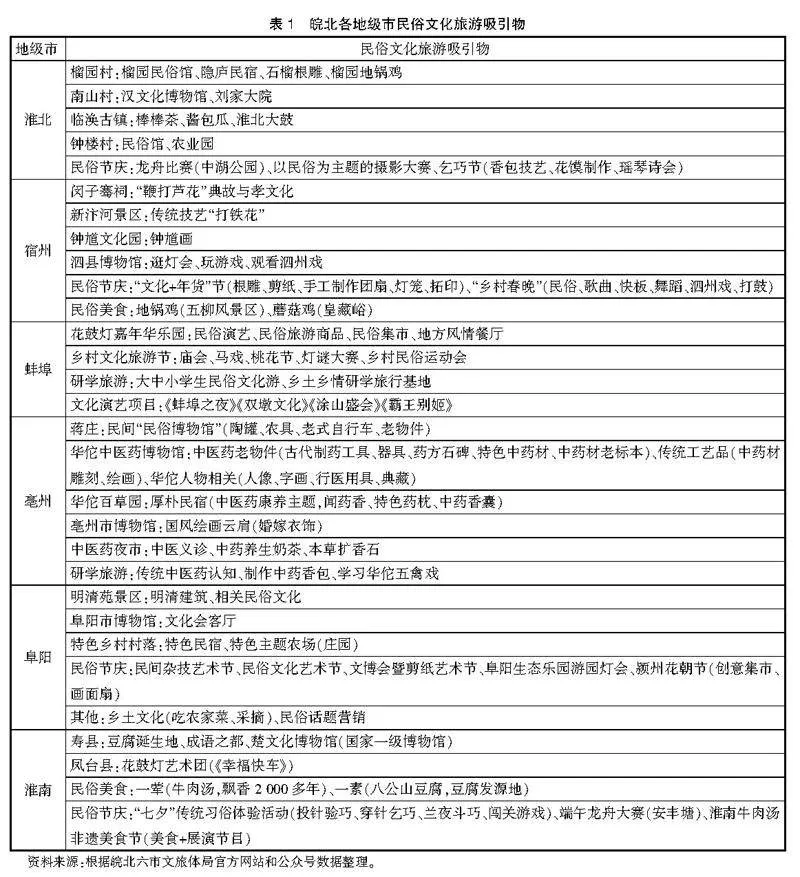

现在民俗文化在皖北乡村旅游产品中的应用已具有一定的基础、规模和多种表现形式,具体如表1所示。如淮北以榴园村等特色村庄为代表,以民俗博物馆、民俗工艺、民宿、土特产及美食为表现形式,策划传统民俗节庆吸引旅游者。宿州文化底蕴深厚,以闵子骞祠、新汴河景区、钟馗文化园、泗县博物馆为中心,发扬孝文化,传播钟馗画、“打铁花”、泗州戏等传统民俗文化和技艺,而民俗节庆和乡村春晚活动参与性强,深受游客和当地居民喜爱。相比较而言,蚌埠市民俗文化旅游发展更为成熟,有花鼓灯嘉年华乐园这样的民俗大观园,“乡村文化旅游节”民俗活动丰富、参与性强,同时主推大中小学生民俗文化游、乡土乡情研学旅行,打造有一定知名度的文化演艺作品。亳州扎根传统中医药文化,以华佗中医药博物馆、华佗百草园、中医药夜市为中心发展中医药文化旅游,让游客全方位感受和体验中医药文化;同时,公立博物馆与民间“民俗博物馆”相得益彰,体现了官方和民间共同传承民俗文化的重要作用。阜阳明清苑景区以明清建筑和民俗文化为吸引物,阜阳市博物馆设置文化会客厅,同时开发特色民宿和特色主题农场,以民俗节庆和话题吸引旅游者。淮南以文化底蕴深厚的寿县和凤台县为代表,打造“豆腐诞生地”“成语之都”“花鼓灯”等文化名片,博物馆传统习俗活动体验性强,传统美食一荤(牛肉汤)一素(八公山豆腐)深入人心。

3 皖北民俗文化发展乡村旅游问题分析

通过前文对皖北民俗文化发展乡村旅游现状的分析,总结出其存在以下问题。

3.1 民俗竞技有所体现,但需要进一步挖掘

民俗竞技依托于原有的民俗竞技项目,旅游者以参加某项具体的活动或运动为目的,参与性与互动性较强。其号召性相对于民俗节庆比较小众,需要参与的旅游者有一定兴趣和技能,根据竞技项目的观赏性差异,其对外地观光旅游者的号召性也有所差异。民俗竞技与民俗节庆紧密相连,通常作为其中的一项活动开展,如广西壮族对歌和“三月三”传统节日紧密结合,吸引大量本地、外地人参加,成为乡村民俗文化的盛宴。淮北的“龙舟比赛”、蚌埠的乡村民俗运动会等具有一定的民俗竞技属性,当然还需要继续挖掘更具“竞赛性”的民俗竞技活动,号召民间爱好者自发参与,如剪纸、射箭等活动。

3.2 缺乏慢节奏民俗休闲度假村,民俗文化内涵不显著

民俗休闲度假村,即在保证乡村原生态的基础上,以村为单位,让所有居民参与民俗休闲度假开发,这种形式一般专注于农耕民俗,重视旅游者深度体验。如印度尼西亚东爪哇省的玛尔戈乌托莫阿格罗度假村,以当地乡村生态景观和生活情景为独特的旅游资源,保持原真性,经营“慢”乡村民俗旅游。反观国内少有慢节奏的原生态民俗文化度假村,大多数度假项目商业化严重。“慢”形式的优势在于保持了乡村民俗文化的原真性,有利于长远发展。淮北、亳州、阜阳等地均有特色村落,但是旅游产品民俗文化不显著,开发层次较低,接近于“农家乐”模式,需要进一步挖掘民俗文化内涵。

3.3 民俗博物馆未普及,且体验性不够

民俗博物馆以固态形式展示民俗实物、文献资料等,把收集整理的相关民俗文化载体进行专门收藏,不但丰富了收藏内容,而且保护了民俗文化载体,使民俗文化得以传承,更有利于参观者深入地了解民俗文化内涵。乡村民俗博物馆常常由政府主导兴建,其规模较小,人流量少,与大型博物馆竞争处于劣势,往往作为乡村民俗文化旅游的辅助观光形式存在。淮北榴园村、钟楼村均有小型民俗博物馆,游客以自行参观为主;亳州市蒋庄村有民间民俗博物馆,以“参观+讲解”的模式传播民俗文化。在大中小学生的研学旅游行程中,参观大型博物馆往往是重要的一环,而小型民俗博物馆因为馆藏不占优势,往往被忽略。为了解决这个问题,建议从体验性入手,除了发挥民俗馆传统的“参观”功能,还需通过“动手”“体验民俗生活”等深度游的形式增强吸引力。

3.4 人造民俗大观园门槛高,需要一定的客源支持

通过仿造民俗生产生活环境,将众多民俗文化载体聚集到一个封闭区域,让旅游者在短时间、有限空间内欣赏到尽量多样的民俗,可以称之为“民俗主题公园”“民俗文化村”等。如深圳锦绣中华主题公园是目前世界上面积最大的实景微缩景区,生动再现了我国各民族的民俗风情,旅游者在村寨内除了欣赏民居民族风情外,还可以观看民族歌舞表演,参与工艺品生产、风味食品制作等体验活动。这种主题公园耗资大,观赏体验性强,需要企业有雄厚的资金和成熟的管理机制才能良好运作。皖北地区仅有蚌埠嘉年华乐园采用该种形式,这与该地区经济欠发达、客源不充足有一定关系,需要进一步调整安徽省内和周边客源市场定位,然后根据市场定位在其他地级市策划适合当地发展水平的民俗主题公园项目。

3.5 民宿依附性强,民俗文化旅游商品需要升级

“民宿”概念来自日本,我国《旅游行业标准LB/T 065-2019 旅游民宿基本要求与评价》定义的“旅游民宿”是指利用当地闲置资源,民宿主人参与接待,为旅游者提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施。其中,根据所处地域的不同可分为城镇民宿和乡村民宿。皖北地区具有发展城镇民宿与乡村民宿的条件,但皖北地区的乡村旅游大多是“一日游”式的农家乐,很少将旅游者留下来成为过夜旅游者,由此需要依托吸引力更强的旅游景区发展民宿,如淮南八公山的夜游项目。民俗旅游商品,也可称为民俗旅游纪念品,民俗文化被赋予在有形的旅游商品中,旅游者可以通过旅游商品将民俗文化“带出去”,起到增加村民收入、传扬民俗文化的作用。皖北地区的民俗旅游商品以土特产为主,文化附加值不高,需要进一步挖掘其文化价值,开发高质量文创旅游商品。

4 皖北民俗文化发展乡村旅游的进路

4.1 把握乡村民俗文化旅游发展内外动力

从乡村旅游发展视角分析,利用民俗文化发展旅游的动力来自内、外两个方面,内在动力是“资源”,外在动力是“区位”和“政策”[10]。从“资源”角度来说,相对于皖南来说,皖北地区资源吸引力不强,内部乡村民俗文化旅游需求和接待能力都处于劣势,有很长一段时间发展乡村旅游的动力不足。从区位角度来说,皖北地区经济相对落后,基础设施薄弱,乡村地区可进入性一般,民俗文化旅游客源市场受到一定的限制。从政策角度来说,皖南一直是旅游业发展的重点,而皖北是被“忽视”的区域,政策扶持力度不够。通过分析皖北乡村民俗文化旅游内外发展动力可知,未来要加强皖北乡村地区基础设施建设,重视吸引安徽省内旅游者及鄂豫苏周边旅游者,增强可进入性;在政策上加强旅游发展力度,重点扶持乡村民俗文化旅游,实现内外联动发展。

4.2 以乡村民俗文化旅游可持续发展为目标

皖北地区发展乡村民俗文化旅游必须确立可持续发展的目标,既满足现在的发展需求,也要考虑长远的发展需求,不以牺牲满足后代人的需求为代价。文化是旅游的灵魂,民俗文化是乡村旅游发展的核心吸引力,如果不重视民俗文化的传承保护,过于短视而进行功利主义开发,必然会导致民俗文化变质。没有保护的乡村民俗文化旅游只会让乡村失去魅力和可持续发展的动力。因此,各地乡村旅游在推崇“文化搭台、旅游唱戏”的同时,务必把文化保护放在第一位,才能获得长久稳定的经济、社会和文化效益。这方面不妨学习国内外发展乡村民俗文化“慢旅游”地区的成功经验,既保持了乡村民俗文化的原真性,又增强了旅游者的体验感,也保障了当地乡村旅游的可持续发展。

4.3 以多样化的民俗文化应用途径为发展方式

皖北地区发展乡村旅游要注意结合自身的民俗文化旅游资源特点和客源市场需求,合理选择民俗文化应用途径。从时间维度来说,发展乡村旅游既要选择民俗节庆、民俗竞技之类短暂、有号召力的介入方式,也要酌情打造民俗博物馆、民俗观光景点、民俗休闲度假村等日常的乡村民俗文化旅游产品,重视旅游后的旅游商品开发。从客源市场维度看,应重点分析旅游者的乡村民俗文化旅游动机和需求,选择最受欢迎、效果最好的民俗文化介入方式吸引旅游者。从产品类型维度而言,既要有一日游、半日游等浅层次观光产品,也要重点打造能够留住游客“过夜”的民俗文化深度体验产品。通过多维考虑,形成全面覆盖、重点发展的皖北乡村民俗文化旅游多样化发展途径。

4.4 以政府为主导,以统筹规划为发展手段

区域乡村民俗文化旅游的发展应该发挥政府的主导作用,统筹规划,实现最优资源配置,皖北地区乡村民俗文化旅游发展也不例外。首先,皖北旅游发展计划要纳入整个安徽的旅游发展规划中,重点突出乡村民俗文化旅游项目。淮北6市在分别制定各自旅游发展规划时,要注意相互合作和联动,实现互送客源、抱团发展,由有条件的地级市(或省级旅游行政管理部门)制定乡村民俗文化旅游发展专项规划。通过长中短期合理规划或计划保障皖北地区乡村民俗文化旅游的有序发展,避免同质化。其次,在规划中要加强政策和资金支持,优化投资环境,鼓励多渠道投融资,制定权责对等制度吸引民间资本,并用政策保障其合法收益。同时,要加强乡村民俗文化保护的人力、物力和资金支持,考虑民俗文化旅游产品容量和当地居民的心理容量等软指标,做到合理开发、有序使用。最后,要重视旅游人才的培养和储备,保持持续创新的原动力,并调动社会各界人士参与皖北乡村民俗文化旅游的发展,共同助推其高质量发展、可持续发展。

5 结束语

皖北地区6个地级市民俗文化旅游吸引物各具特色,发展基础良好。本文在分析现状和问题的基础上,从发展动力、发展目标、发展方式和发展手段4个方面提出皖北民俗文化发展乡村旅游的进路。研究存在的不足之处在于案例地波及范围较广,对民俗文化旅游资源的深入分析存在很大难度,仅从现有产品角度对现状进行分析。未来可适当缩小研究范围,做更细致的资源、市场和产品调查分析。

参考文献

[1] 任晓美,白惠丰.乡村振兴背景下民俗文化与旅游业融合发展的动力与路径[J].西部旅游,2024(5):31-33.

[2] 徐冠群.地方感视角下舟山群岛乡村民俗旅游产品开发研究[D].舟山:浙江海洋大学,2022.

[3] 李林.民俗文化保护与乡村旅游耦合发展研究:以石棉县为例[D].呼和浩特:内蒙古财经大学,2024.

[4] 邹统钎.中国乡村旅游发展模式研究:成都农家乐与北京民俗村的比较与对策分析[J].旅游学刊,2005,20(3):63-68.

[5] HALL D. Sustainable rural tourism and rural change[M].Winning and Losing:Routledge,2022:72-89.

[6] 刘德谦.关于乡村旅游、农业旅游与民俗旅游的几点辨析[J].旅游学刊,2006,21(3):12-19.

[7] 吴忠军.民俗旅游学论纲[J].旅游学刊,1998(S1):75-78.

[8] 计晓燕.贵州乡村民俗文化旅游产业化构想[J].中国科技信息,2012(16):154-155.

[9] 谢政伟,王怀平.安徽淮北地区民俗文化资源概述[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2010(1):141-153.

[10]宋徽,蔡雪洁,张毓.城镇化诉求下皖北乡村旅游发展路径研究[J].宿州学院学报,2014,29(1):1-3,7.

基金项目:安徽省高校哲学社会科学重大项目“安徽大运河文旅融合发展战略定位、动力机制与路径优化研究”(项目编号:2022AH040062);安徽省高校人文社会科学研究一般项目“优质旅游视角下民俗文化在乡村旅游中的应用与发展路径研究——以皖北地区为例”(项目编号:SK202007);黄山市社会科学创新发展研究课题“黟县民俗文化旅游资源调查与应用分析——以宏村和西递为例”(项目编号:2024267)。

作者简介:张兰(1988-),女,湖南常德人,博士(研究生)在读,讲师。研究方向:乡村旅游,乡村微型旅游企业,文化旅游等。

通信作者:任唤麟(1971-),男,湖南沅江人,博士,教授。研究方向:大运河历史与文化及旅游开发研究。通信邮箱:renhuanlin@163.com。