参差有致

杨睿之

【摘要】清人刘熙载论文风之变,谓:“文章蹊径好尚,自《庄》《列》出而一变,佛书入中国又一变,《世说新语》成书又一变。此诸书,人鲜不读,读鲜不嗜,往往与之俱化。”刘熙载虽然没有明确说明《世说新语》的风格,但将其与《庄子》甚至外来的佛经并列,已经可见《世说新语》文体风格的独特魅力。概括来说,《世说新语》文体的独特性来自史部特点和子部小说特点的结合,其中史部特点突出表现在其文章的“互见性”,而子部小说特点突出表现在其“复调”的体例结构。

【关键词】《世说新语》;互见;复调

【中图分类号】I206 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)05-0037-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.05.012

一、《世说新语》的文体特征

在古代,《世说新语》一直都被归为小说类。刘知几在《史通·杂说篇》中指责了唐人修《晋书》大量采用《世说》内容的做法;明代胡应麟著《少室山房笔丛·九流绪论》时,把中国古代小说划分为六类:志怪、传奇、杂录、丛谈、辨订、箴规,他将《世说》列入“杂录”类,以上这两个具体的事例也说明,在中国古代的总体看法上,《世说新语》并不被当作史料或者史书,而只是“街谈巷语,道听途说”的“远实用而近娱乐”之作。

近代以来,虽然对“小说”的认识已有了较大的转变,但《世说新语》仍被许多人视作“小说”。鲁迅先生在《中国小说史略》中将《世说新语》归入小说,并且定义了一种新的小说品类——志人小说。刘兆云在其《小说·笔记·世说》一书中,通过对古代与现代“小说”观念的对比,认为《世说》“与汉魏六朝时期人们对于“小说”的观念是一致的”。[1]在宁稼雨看来,《世说新语》与“史传”“诸子”“志怪”等不同的小说样式是截然不同的,它使“志人”成为一种单独的“小说”。[2]陈金泉通过分析《世说新语》写实的特点和审美范式,认为《世说新语》在我国小说史上确实是开写实志人小说先河之作。[3]

但是现代意义的“小说”,应该是具备“人物、情节、环境”三个要素、以刻画人物形象为中心、通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。从这一定义上来看,《世说新语》不具有完整的情节而仅有片段式的画面,且这些碎片的情节也并不是来自虚构,而是几乎完全纪实;另外,《世说新语》也几乎没有环境描写,因此,是否可以说《世说新语》不是小说,而应该划入“史”的分类呢?

认为《世说新语》是史书的观点也是自古有之。《世说》一书中所记载的600余位人物,无一不为史书所载,且均可为史书所证。魏晋六朝的小说未能脱离史部,而作家们又没有写小说的意图,因此,这个时期的小说一般都带有实录精神,起到了补史之阙的功能。刘义庆虽未明说其创作目的与方式,但以魏晋六朝小说中的一个共性特征来看,即反对虚构,追求真实,将《世说》视为一部历史著作,而非一部无人问津的小说是合理的。《隋书·经籍志》在《史部·杂传类》中收录了一批超脱于真实生活之外的志异类作品。但是,其在《子部》的《小说类》中加入了主要是记录人物的《世说新语》。《子部》主要是叙述类的作品,它可以弥补《史部》中的缺憾,因此,它自然被称为“史之杂者”,亦可说是史部类的一个分支。另外,刘义庆所编的《世说新语》,记述的都是从东汉末到东晋时期,关于文人社会生活的一些趣闻轶事。这些记闻,都是有史料价值的。除去唐人修《晋书》大量使用《世说》的例子之外,刘孝标在成书几十年后为之作注也很能说明当时人的一些看法。刘孝标在做注的同时,也在补充不足、纠正错误,并且注重让人们了解到书中人物的身世,从而加深对他们的理解,这已经可以说明在刘孝标的认知里,《世说新语》并不是街谈巷语、道听途说的小说家言,而是一部具有深厚历史价值珍贵著作,正是基于这种认知,其《世说新语注》选择模仿裴松之《三国志注》,所以才会有四库馆臣的评价:“孝标所注,特为典赡……其纠正义庆之纰缪,尤为精核。”[4]今人梁启超在发表《新史学》时,将《世说》归入“杂史类”的“琐言”之中。[5]现代史学家钱穆直言《世说》“应是一部史书,而且很重要。”[6]

但是若将《世说》认定为一部史籍未免过于牵强。首先在体例上,正史会关注社会、政治生活的方方面面,而《世说》仅仅是选择了某一历史时期的某一个特殊社会群体加以记录,并且在记录的时候也仅仅是关注人物的言行,而对于史籍中重要的人物出身故里、生平仕宦则一概忽略;其次是书写的结构,史籍往往按照传主的生平事件的時间顺序加以记录,而《世说》仅仅是截取人物的一个片段、一个画面加以白描,长短随意,意尽而止;最后是表现手法,正史讲究春秋笔法、言简义丰、“不虚美,不隐善”、重视客观事实和因果关系,而《世说》更加注重事件的具体过程,着意突出的是人物在每个事件中彰显的个性风姿。以上所言,不仅和正史不同,与外传野史也在一定程度上相异。

所以,将《世说》简单地归入“小说”或“史书”恐均不恰当,《世说新语》介于“史书”和“小说”之间,同时又兼备了“史书”和“小说”的某些特点。这本书的独特之处,就在于其本身的历史价值,被后世的史者所重视,故而,后世研究《世说新语》的人,不管其领域是社会、经济、政治、哲学、艺术、文学、文化等,都对这本书的历史价值十分重视。《世说新语》在小说体的形成上,还处在中国古典小说的初期,充其量只是带有小说体的成分而已,并不能和后世的小说相提并论。《世说新语》是一部介于史传文学和虚构文学之间的作品,同时具备了史传文学和虚构文学的某些特点。从某种意义上讲,《世说新语》是一部由“史传”到“小说”的过渡作品,它将真实与虚构相互杂糅。他在记事记人方面,已经超越了史传的范畴,而且,他的写作目标已经从单纯地记录历史转向了追求文学的美学,在体裁上,也一改传统的纪传风格,因此,可以将《世说新语》视为从历史向文学的蜕变。

在西方人看来,虚构是小说中一种不可缺少的元素。而在中国悠久的历史中,小说则是一种不断发展的文章体裁,而不是一种文体,至于是否存在虚构,则是唐代之后才有的一种概念。在此,深受西方文化熏染的近代学者,发觉以西方小说观之,《世说新语》既像小说,又不像小说,既似史,又不似史。在这种论争的后面,存在着这样一个问题:用近代西方文学批评的方法去剖析中国古典文学,是否妥当?这是一个值得我们深思的问题。

二、史的特点—— “互见”

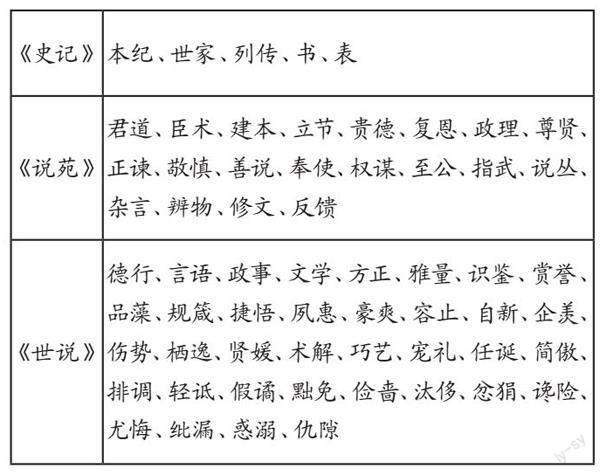

所谓“互见”,也即是唐人刘知几所言:“同为一事,分在数篇,断续相离,前后屡出”[7],是一种巧妙的叙述章法;宋人苏洵曾赞许《史记》“本传晦之,而他传发之”[8]的彰隐技巧。要想达到“互见”的效果,第一步即是“分门隶事,以类相从。”分类思想作为人类认识世界,整理知识的基本技能在古代很早就已经出现,正如荀子所言:“上以明贵贱,下以辨异同”[9],后来一直渗透到政治和文化领域,最后发展出我国颇为发达的目录之学。先秦虽然有《国语》《左传》这类国别体、编年体的体例,但那只是依照客观的时间和空间之分进行归类。只有到了纪传体的出现,这种因人而录、因事而纪的主观能动性才第一次融入分类体系中。据此,这种由《史记》开创的以本纪、世家、列传、表、书五种体裁驾驭历史,编排历史,重现历史的编撰体例,在《世说》上得到了进一步地改造和创新。在这样一个结论下,把《世说》的“以类相从”与史传认祖归宗当然是非常恰宜的。但是也应该注意到,《世说》的分类安排并非来自史传的一脉相承,例如开篇就以“孔门四科”作为分类就可以看出其对于先秦诸子的文化吸收和传承。而目录学家刘向的两部子书又为《世说》的分类提供了一些借鉴和依据。下面是一张《史记》《说苑》和《世说》的分类对照表:

可以看出,《史记》的分类是对文体形式的区分,后两者的划分则是来自一些更为主观的标准,其中《说苑》彰显的是对儒家精神的弘扬,而《世说》突出的则是魏晋名士的精神风范。余嘉锡先生所说“刘向《世说》虽亡,疑其体例亦如《新序》《说苑》,上述春秋,下纪秦汉。义庆即用其体,托始汉初,以与向书相续,故即用向之例,名曰《世说新书》,以别于向之《世说》”[10]的结论无疑是很具有说服力的。

正如纪传体记人记事一样,《世说》里面的同一个人物可能出现在不同的章节中,而同一件事也可能会出现在不同人物传中。试举王戎一例,在《德行》门中:

王安丰遭艰,至性过人。裴令往吊之,曰:“若使一恸果能伤人,浚冲必不免灭性之讥。”[11]

这里的王戎体现的是其孝顺廉洁的君子形象。而在《伤逝》门中:

“王曰:‘圣人忘情,最下不及情;情之所钟,正在我辈。’简服其言,更为之恸。”[11]

这里体现的是王戎的至情至性,爱子心切。但是到了《俭啬》门中:

“王戎俭吝,其从子婚,与一单衣,后更责之。”[11]

“王戎有好李,卖之,恐人得其种,恒钻其核。”[11]

这里又是一个爱财如命,贪婪吝啬的负面形象。而到了《惑溺》门中,却又变得宠爱妻子不顾礼法。虽然《世说》的每一则都很简短,但是正是这种将人物的不同言行加以分类,并且对同一人物反复记录的体例,将人物性格的方方面面展露无遗。这种“同步并行的立体记录”的记录方式很难说和纪传体史书没有直接关系。这也就是《世说》体现出来的类似于史籍的“互见性”。

三、小说的特点—— “复调”

复调是来自西方的文艺理论。复调理论是巴赫金把復调引入到文学领域中的一种新观念,认为复调并非单纯的“独白”,而是一种“对话性”。在巴赫金看来,独白的叙事话语是一种独裁、霸权的表现,而对话性的叙事话语是一种自由、平等性的表现。[12]发展到今天,复调已经不仅仅将目光局限于小说人物的对话上,而是拓展到了叙述层面和作品结构层面。在《小说的艺术》一书中,昆德拉首次提出了文体的复调。文体复调是一种将多种不同的风格结合在一起而形成的复合体。这是一种平等而不可分割的复调音乐,它是多个不同的声音,以满足共同的音乐主题。在《梦游者》中一共存在短篇小说、中篇小说、报道、叙事诗、学术论文这样的五种文体,这些文体似不相干,但是它们交织融合,共同阐释着同一个文学主题。笔者认为,《世说》中所体现出来的复调,正是这种“文体上的复调”。

首先是格言体,格言体是一种历史悠久的文体,早在先秦就很发达,以《论语》最为典型。相比《论语》的单纯记录几人的话语,《世说》的格言体则侧重于人物品评。正如唐长孺先生所言:“中正之状却是一种总的评语,其渊源是出于汉末名士的名目或题目而非行状。汉魏之间对于具体的道德评价业已感到厌倦,喜欢用简短地概括式批评。”[13]试举几例:

“周子居常云:‘吾时月不见黄叔度,则鄙吝之心已复生矣。’”[11]

“刘尹云:‘清风朗月,辄思玄度。’”[11]

《世说》的格言体基本与人物品评有关,这当然和时代风气有很大关系。

然后是对话体,这种文体即是两人或多人进行一问一答的形式。例如:

“荀巨伯远看友人族……友人语巨伯曰:‘吾今死矣,子可去!’巨伯曰:‘远来相视,子令吾去,败义以求生,岂荀巨伯所行邪?’贼既至,谓巨伯曰:‘大军至,一郡尽空,汝何男子,而敢独止?’巨伯曰:‘友人有疾,不忍委之,宁以吾身代友人命。’贼相谓曰:‘吾辈无义之人,而入有义之国。’”[11]

这条对话在出现了三个人,通过三人对话表现了荀巨伯在大难将至之时不顾自身安危保卫友人的大义凛然。

其次,《世说》中也存在事语体。事语体是史官认识到言事分立的缺陷后,将记言和记事并行之后的产物。事语体避免了记录时的事件缺失,可以更好还原事件本身,使事件得到清晰再现。事语体应该也是《世说》继承自先秦文献的结果。例如:

“德操曰:‘子且下车,子适知邪径之速,不虑失道之迷。昔伯成耦耕,不慕诸侯之荣;原宪桑枢,不易有官之宅。何有坐则华屋,行则肥马,侍女数十,然后为奇?此乃许、父所以慷慨,夷、齐所以长叹。虽有窃秦之爵,千驷之富,不足贵也。’士元曰:‘仆生出边垂,寡见大义。若不一叩洪钟,伐雷鼓,则不识其音响也。’”[11]

最后是“记行体”,顾名思义,这种文体就是纯粹的记录行止而无言语。例如:

“李元礼风格秀整,高自标持,欲以天下名教是非为己任。后进之士,有升其堂者,皆以为登龙门。”[11]

“刘道真尝为徒,扶风王骏以五百疋布赎之,既而用为从事中郎。当时以为美事。”[11]

以上二则均是只见行不见言的例子,在单纯记事的方面,可以看出《世说》对《春秋》这种记事文献的传承。《世说》中交叉着这四种文体,“文体的复调”让不同的门类和事件可以权衡使用适宜的文体而不脱离编纂者横贯全书的主旨。正是这种不拘于记言或者记行的方式,才能使一代魏晋名士风貌跃然纸上,成为“名士的教科书”。

参考文献:

[1]刘兆云.小说、笔记小说与世说[J].新疆大学学报,1979,(1).

[2]宁稼雨.《世说新语》是志人小说观念成熟的标志[J].天津师大学报,1988,(5).

[3]陈金泉. 《世说新语》:中国古典写实小说之滥觞[J].南昌教育学院学报,2001,(1).

[4]纪昀.四库全书总目提要[M].北京:中华书局,1997.

[5]梁启超.梁启超史学论著四种[M].长沙:岳麓书社, 1998.

[6]钱穆.中国史学名著[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2013.

[7]刘知几.史通·二体[M].上海:上海古籍出版社,2015.

[8]苏洵撰,曾枣庄,金成礼笺注.嘉佑集笺注卷九·史论中[M].上海:上海古籍出版社,1993.

[9]姚名达.中国目录学史[M].上海:上海书店出版社,1984.

[10]余嘉锡.四库提要辨证(全四册)[M].北京:中华书局,1974.

[11]余嘉锡.世说新语笺疏[M].北京:中华书局,2007.

[12]李新亮.论复调小说的诸种形式[J].江苏师范大学学报(哲学社会科学版),2013,39(4):31-36.

[13]唐长孺.魏晋南北朝史论丛[M].北京:中华书局, 2011.