中原城市群经济高质量发展水平测度及其空间格局研究

董燕燕, 廖乐焕

(云南民族大学经济学院, 昆明 650504)

实现全面建设社会主义现代化国家的首要任务是促进高质量发展。经济高质量发展不仅是高质量发展的核心与关键[1],也是推进中国式现代化的重要基础和前提条件[2]。城市群作为中国经济发展和技术创新的重要载体[3],是中国经济高质量发展的重要推动力量[4]。中原城市群位于中国中东部地带,其以河南省地级市为中心,包括周边安徽、山东、河北、陕西等地区的经济密集型城市和区域集合体。作为国家重要的经济增长极和发展战略重点区域,其经济高质量发展备受关注。但是,中原城市群发展过程中存在空间布局不平衡、产业结构调整困难、资源配置不均衡和效率低下等问题,加剧了城市群经济高质量发展和城市建设之间的矛盾[5]。因此,在经济高质量发展的新阶段,应首先理清城市群发展过程中经济、社会、生活、科技及环境等因素的影响程度和空间格局特征[6],从而为中原城市群经济高质量发展策略的制定提供一定程度的参考和借鉴。关于经济高质量发展水平的研究主要集中在以下两个方面。

(1)就研究角度而言,从某一方面出发,研究其与经济高质量发展之间的协同关系。李勇和吴孟思[7]选取2010-2019年面板数据,运用耦合协调度模型对我国绿色技术创新、碳减排与经济高质量发展三大系统进行评估,发现绿色技术创新对三系统耦合协调水平提升的推动作用有待进一步加强,碳减排和经济高质量发展可以协同推进。孟维福和刘婧涵[8]从技术创新与产业结构升级视角,对绿色金融推动我国经济高质量发展的效应与机制进行检验,发现绿色金融在推动经济高质量发展方面发挥着重要作用,而技术创新与产业结构升级在这一过程中扮演着关键角色。唐玲玲和冯华[9]运用空间面板计量模型,研究创新基础设施协同效用对经济高质量发展的影响,发现创新基础设施存量的增加及协同效用的增强能够促进经济高质量发展水平的提升。魏艳华等[10]采用保序时空主成分分析(principal component analysis,PCA)评价法对中国经济高质量发展进行分阶段短期评价,发现沿海发达地区的经济高质量发展水平较高,其他大部分省份发展水平相对较低。

(2)就研究区域而言,近期对于省级层面、长三角、珠三角及国家层面的研究成果颇丰。王长义和陈利霞[11]运用熵值法对2003-2020年山东省和三大经济圈实体经济高质量发展水平进行测度,并采用Dagum基尼系数和高斯核密度估计法对山东省实体经济高质量发展的地区差异进行研判,发现山东省和三大经济圈实体经济高质量发展水平呈上升趋势,但区域间存在明显差距。张治栋和韦昊松[12]等运用面板固定效应回归方法,从创新人才集聚和产业结构优化两个方面来探究其对长三角经济高质量发展的影响,研究发现创新人才集聚和产业结构优化融合发展对经济高质量发展的促进作用更强。熊升银等[13]从公平正义、投入产出、结构协调、增长动能、开放发展、城乡融合、生态环境和人民生活8个方面对我国经济高质量发展进行测度,发现我国经济高质量发展水平呈逐年上升趋势,但存在地区发展不平衡、空间分异显著等特征。

关于城市群空间格局方面的研究,吕鹏和张贵祥[14]采用空间自相关分析法,对京津冀城市群城市发展的空间格局进行研究,发现中心城市的辐射带动力相对较弱,地区发展差距较大。油建盛等[15]从投入产出两个方面,利用超效率SBM(Slacks-Based Measure)模型并结合冷热点分析和趋同性检验对京津冀城市群的发展效率及空间格局进行探究,研究发现京津冀城市群发展效率整体态势良好,空间格局呈现出热点聚集和冷点分散的特征。马歆等[16]通过测算中原城市群的发展效率,并结合M-L(Malmquist-Lenberger)指数来研究中原城市群的整体空间分异状态,发现中原城市群的城市发展效率只在个别年份呈现出非常弱的空间集聚格局。朱永明和贾宗雅[17]通过构建修正引力模型,并结合空间分析法对中原城市群的经济高质量发展水平和空间联系进行研究,发现中心城市带动力不足,城市间经济高质量发展水平存在差异,空间集聚特征显著。

通过上述梳理可以发现,学术界对于经济高质量发展和城市群发展空间格局方面已进行了丰富的研究,但整体来看仍然存在以下不足:①在评价指标选取方面,从“新发展理念”角度进行测度的居多,涉及“以人为本”这一理念要素的较少;②目前对中原城市群经济高质量发展的研究深入性有待加强,除测度体系问题之外,其还存在经济高质量发展水平集聚态势不明朗、动态演进趋势未知等问题.

因此,本研究从中原城市群地级市研究层面出发,创新性地将“城市活跃度”这一突出人居环境对经济高质量发展贡献的指标纳入本研究的经济高质量发展水平体系,利用熵值法测度2011-2021年中原城市群的发展水平,通过核密度估计与空间关联性分析,分析其发展水平变化特征及空间相关性,最后针对性地提出相关对策建议,为促进中原城市群城市经济高质量发展水平的提升提供理论依据。

1 研究思路

1.1 评价指标体系构建

1.1.1 指标选取

城市群经济高质量发展水平评价指标的精准构建,需要全方位地把握经济高质量发展的内涵特征。经济高质量发展是指在可持续发展的基础上,以提高经济发展效益、质量和创新能力为核心,实现经济结构优化升级,促进经济的持续、稳定、协调增长,并兼顾社会公平和环境保护的发展模式。城市群经济高质量发展既包括城市的经济发展,同时也和涉及城市发展的人口、资源、社会以及环境质量提升等要素相关联。因此,参考申庆喜等[18]的研究,将中原城市群经济高质量发展的评价指标分为经济发展[19]、人民生活[20]、科技创新[21]、环境保护[22]、公共服务[23]、城市活跃度[24]、基础设施供给[25]7个层面,20项指标,利用熵值法计算各指标权重,根据中原城市群的发展特点建立评价指标体系,见表1。

表1 中原城市群经济高质量发展水平指标体系

1.1.2 数据来源

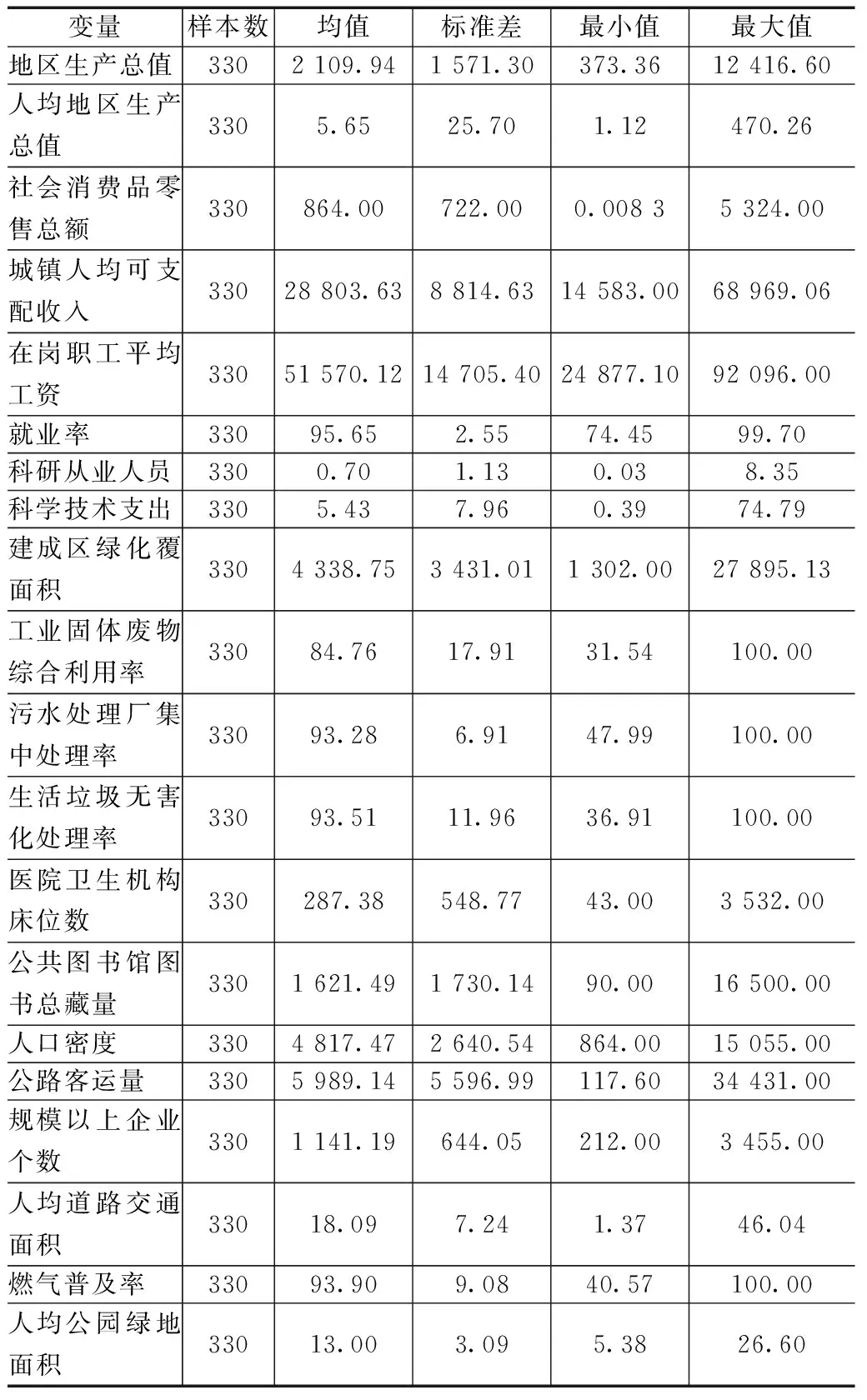

相关数据来源于2012-2022年《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》及EPS(Express Professional Superior)数据库,表2为变量的描述性统计结果,济源市个别缺失数据用线性插值法进行补充。

表2 变量描述性统计

1.2 研究方法

1.2.1 熵值法

指标权重是否合理与城市发展效率的最终测量结果密切相关,采用熵值法对各个指标进行赋权,可以有效克服由于主观因素所导致的权重偏差弊端。具体计算步骤如下。

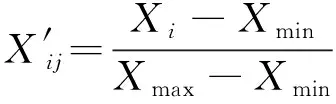

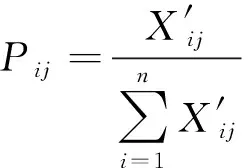

(1)指标标准化处理,以便减少因量纲不同对评价结果产生的影响,公式为

(1)

式中:X′ij为指标标准化数据。

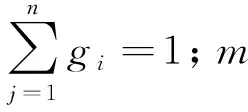

(2)计算第j个指标下第i个样品值的比重Pij。

(2)

式中:i=1,2,…,n;j=1,2,…,m

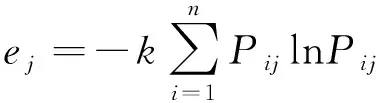

(3)计算第j个指标的熵值ej。

(3)

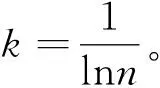

(4)计算第j个指标的差异系数gi。

(4)

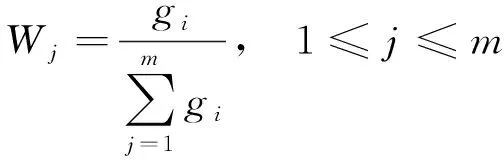

(5)计算第j个指标的权值Wj,结果见表1。

(5)

(6)计算综合价值Si。

(6)

1.2.2 高斯核密度估计法

核密度估计是一种非参数估计方法,用于估计未知密度函数的分布。与参数估计方法相比,核密度估计充分利用数据本身的信息,避免主观性地引入先验知识,从而最大限度地对样本数据进行估计。对于时间序列数据,计算公式为

(7)

式中:n为样本数;h为带宽;k(·)为核密度函数。为了进一步反映经济高质量发展的动态趋势,采用高斯函数进行估计,并依据均方差最小原则设定带宽。

1.2.3 空间相关性分析

空间关联性分析是一种运用空间自相关统计量测度空间关联特征的方法,包括全局自相关和局部自相关,前者基于整体区域识别聚集特征,后者用于剖析局部区域高低值分布格局,两者互为补充。为综合分析空间关联特征,首先,使用自然断点法识别经济高质量发展局部区域分异格局。然后,运用全局莫兰指数进行整体空间关联性分析。最后利用空间局部自相关分析探究城市群的高低分布格局。

全局莫兰指数用于反映指标数据整体的聚集效应,计算公式为

(8)

局部莫兰分析是对城市之间的相互影响进行深入分析。计算公式为

(9)

2 实证分析

2.1 中原城市群经济高质量发展水平比较分析

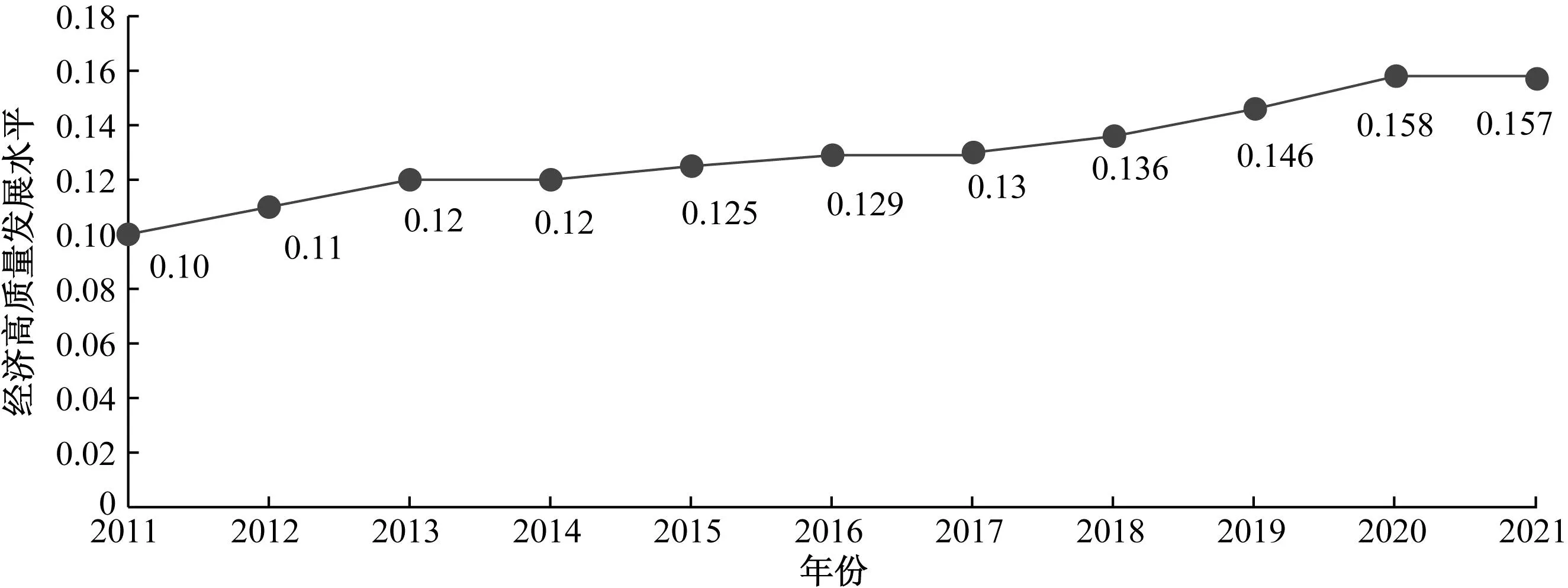

利用熵值法,并借用Stata软件测算中原城市群30个城市2011-2021年的经济高质量发展水平,如图1所示。

图1 2011-2021年中原城市群经济高质量发展水平

从整体来看,如图1所示,研究期间内中原城市群经济高质量发展水平均值为0.13,各个城市年度水平的总平均值均未大于0.2,最高值出现在2020年(0.158),最低值出现在2011年(0.100)。中原城市群经济高质量发展水平在研究期间呈波动增长态势。城市群的平均发展水平从2011年的0.100逐渐增长至2021年的0.157,整体上呈现出逐年上升的趋势。然而,2021年的发展水平出现了下降的趋势,可能受到全球经济波动、政策调整或其他不确定性因素的影响。

2.2 中原城市群经济高质量发展水平的空间格局

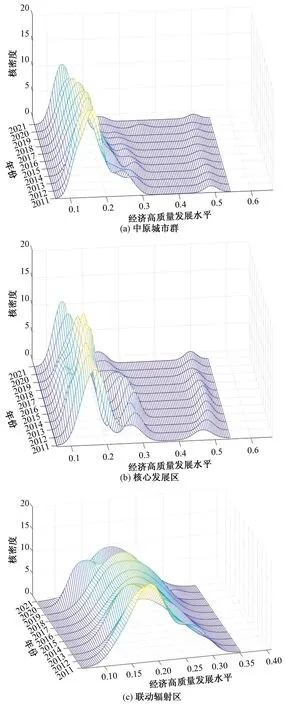

2.2.1 中原城市群经济高质量发展水平动态演化趋势

为深入探究中原城市群经济高质量发展水平的动态演进特征,结合高斯核密度分析从中原城市群整体、分地区(核心发展区和联动辐射区)两个层面进行研究。如图2所示:①从分布位置看,中原城市群及核心发展区的中心向左平移,这说明中原城市群经济高质量发展不平衡,发展水平较弱的城市增多,发达地区和落后地区的经济高质量发展水平差距呈扩大趋势。联动辐射区的中心向右平移,说明联动辐射区的经济高质量发展水平不断提高,发展速度较快。②从峰值特征看,中原城市群、核心发展区和联动辐射区的峰值在研究期间内呈下降趋势,中原城市群及核心发展区波峰的形状逐渐变窄,联动辐射区波峰的形状逐渐变宽,这说明中原城市群及核心发展区经济高质量发展的差距在扩大,联动辐射区经济高质量发展的差距在缩小。③从波峰的数量看,中原城市群和核心发展区的核密度估计曲线变化较为一致,2011-2021年中原城市群和核心发展区存在明显的多个侧峰,但侧峰峰值高度在降低,这说明中原城市群和核心发展区的两极化现象在减弱,而联动辐射区的核密度估计曲线呈单峰分布,说明联动辐射区不存在明显的极化现象。④从分布看,中原城市群与核心发展区的核密度曲线在右侧呈现明显的尾部延伸现象。这表明中原城市群和核心发展区在经济高质量发展水平上存在较大的差距,个别城市的发展远超其他城市,联动辐射区的核密度估计曲线拖尾特征不明显,说明联动辐射区的经济高质量发展水平较为均衡。综上所述,2011-2021年中原城市群经济高质量发展水平存在明显的不平衡,且这种不平衡呈现扩大的趋势,中原城市群与核心发展区经济高质量发展的动态演进进程基本一致,与联动辐射区的动态演进进程存在较大差别,核心发展区和联动辐射区的经济高质量发展水平差距较大。

图2 2011-2021年中原城市群经济高质量发展水平核密度分布

利用ArcGIS运用自然断点法绘制中原城市群30个城市经济高质量发展水平的空间分布图,如图3所示。①从时间上来看,2011发展高水平的城市只有1座郑州;较高水平的城市有6座,分别是洛阳、南阳、济源、邯郸、聊城、菏泽;低水平的城市有6座,分别是漯河、鹤壁、濮阳、晋城、宿州、亳州。到2021年,处于发展高水平的城市还是只有1座郑州;较高水平的城市只有洛阳和济源,聊城下滑至较低水平,南阳、菏泽和邯郸下滑至中等水平;发展低水平城市增至8座,分别是平顶山、漯河、鹤壁、濮阳、三门峡、运城、晋城、长治;许昌、宿州、亳州发展水平有所提升。②从区位上来看,中原城市群经济高质量发展具有明显的高低分区,“马太效应”显著,,形成以郑州、洛阳、南阳为中心的中高值发展水平区和以三门峡、晋城、运城,宿州、淮北、亳州等区域为主的低值区。研究区域西南部相比于东南部水平较高,晋城、亳州虽然被定位为核心发展区,但其经济高质量发展水平较低,其原因是晋城、亳州等城市发展水平缓慢,抑制了中心城市的空间溢出,进而导致循环累积效应的出现,使得区域发展差距不断扩大。

审图号:GS(2019)1822号图3 2011年、2021年中原城市群经济高质量发展水平空间分布

2.2.2 空间全局自相关分析

为了进一步揭示中原城市群经济高质量发展的空间聚集特征,将2011-2021年11个年份的综合发展水平数据导入Stata软件中,选取经济距离矩阵作为空间权重矩阵,测度中原城市群经济高质量发展的全局Moran’sI指数(表3)。全局Moran’sI自相关结果显示:①2011-2021年,只有2019年、2020年与2021年的P值通过显著性检验,其他年份均未通过显著性检验;②全局Moran’sI估计值都为负数,这一结果表明,中原城市群各城市经济高质量发展水平整体上呈现空间负相关,即发展高水平的城市周围有较多发展低水平的城市聚集;③2011-2021年全局Moran’sI估计值都为负数,且都大于-0.1,这说明尽管郑州作为中原城市群的中心城市,近年来发展迅速,但与周边城市的产业协同性并不够强。生产要素在整个城市群内的流动不够活跃,资源配置相对孤立,难以促进产业的大规模集聚。因此,难以通过“涓滴效应”实现空间经济一体化,并对整个中原城市群的发展产生有限的带动作用。

表3 2011-2021年中原城市群经济高质量发展水平全局自相关测度结果

2.2.3 空间局部自相关分析

空间局部自相关分析反映了城市群内部相邻城市之间的相关性,一般分为“低-低”“低-高”“高-低”“高-高”与“不显著”5种情况。中原城市群经济高质量发展水平的局部自相关关系测度结果如图4所示。

审图号:GS(2019)1822号图4 2011年、2015年、2018年、2021年中原城市群经济高质量发展水平局部自相关测度结果

图4结果显示:①只有2011年与2015年的空间聚类关系展现出多样化的特征,2018年与2021年的局部自相关关系主要是“低-高”聚类,主要是焦作、平顶山这2座城市,且其环绕的中心城市为郑州,这与全局自相关测度的中原城市群经济高质量发展水平呈现负相关关系的结果一致,即郑州的经济高质量发展水平要优于周边城市的发展水平,郑州仍然处于聚集的发展阶段,其空间扩散作用难以带动周边城市的发展,进而难以缩小郑州与周边城市的发展差距。②2011年和2015年,中原城市群的经济高质量发展水平在局部上不仅呈现出“低-高”的聚类关系,还呈现出以洛阳为中心的“高-高”的聚类关系。2011年还出现以蚌埠为中心的“低-低”的聚类关系。这表明,除了郑州未能带动周边城市的发展之外,以洛阳为中心的郑州、济源、南阳等市已经形成了一个局部高值聚集区;而以蚌埠为中心的亳州、淮北、宿州等市则形成了一个局部低值聚集区,这表明中原城市群中西部城市的经济高质量发展水平要优于东南部城市的发展水平,核心发展区内部存在较大发展差距,联动辐射区经济高质量发展水平有待进一步提升。

总体来说,中原城市群各城市之间呈现出空间负相关关系,且其负相关关系有逐渐增强的趋势;局部自相关关系表现较为稳定,多表现为围绕郑州、洛阳两地的“低-高”聚类关系,这说明郑洛两地正处于极化的发展阶段,扩散效应有待加强。

3 结论及建议

基于中原城市群30个城市的面板数据,从中原城市群经济高质量发展全局视角出发,利用熵值法,并通过高斯核密度估计法及空间关联性分析法,对中原城市群经济高质量发展水平的动态演进及空间格局进行研究,得出以下结论。

(1)中原城市群近11年经济高质量发展水平有所提升,但各个城市年度平均水平仍然比较低。研究期间内中原城市群经济高质量发展水平均值为0.130,各个城市年度水平的总平均值均未大于0.200。

(2)空间格局呈现以“郑州-洛阳-济源”为首的三核心格局,核心发展区与联动辐射区经济高质量发展水平差距较大。核心发展区内部发展水平存在明显的不平衡,郑州、洛阳等市的发展水平较高,亳州的发展水平较低。经济高质量发展水平呈现出明显的时序分异特征,高低分区显著且变化频繁。

(3)总体上中原城市群空间经济高质量发展水平呈发散状态,郑州作为中心城市对周边地区的辐射带动水平较弱,与周边城市的产业协同性不够强,导致要素在整个区域内的流动不够活跃,资源配置相对孤立,难以促进相关产业的大规模集聚。由此,也难以通过“涓滴效应”实现空间经济的一体化,对整个中原城市群的发展带动作用有限。

(4)中原城市群经济高质量发展水平“集聚化”分异特征明显,“高值”聚类区主要分布在中西部,“低值”聚类区主要分布在东南部和西北部。形成以郑州、洛阳、济源为中心的中高值区和以蚌埠、亳州、淮北,长治、晋城、运城等区域为主的低值区。

根据以上结论,为了进一步促进中原城市群经济高质量发展,提出以下建议。

(1)创新是发展的动力,是实现区域经济增长的重要引擎。中原城市群经济高质量发展整体水平比较低,应该加大对科技创新和技术研发的支持力度,培育和引进高层次创新人才,推动科技成果转化和产业化,并建立创新创业平台和孵化器,提供创新创业支持和资金扶持,激发创新创业活力。

(2)引导人口和产业合理流动。通过引导人口和产业的合理流动,促进核心发展区和辐射联动区之间的人口和产业资源的均衡配置。可以通过建立人才引进政策、提供优惠条件和创新创业支持等方式,吸引人才和产业向辐射联动区流动,推动其发展。

(3)郑州作为中心城市的辐射带动水平较弱,应该加大对高附加值产业的支持力度,如高新技术产业、现代服务业等。鼓励郑州与周边城市开展产业协同发展,形成产业链的延伸和产业协同创新。加大对交通、能源、信息等基础设施建设的投入,提高郑州的交通便利性和城市服务水平,将有助于吸引更多的人才和资本流入郑州,提升城市的辐射带动能力。同时,重点关注中心城市周边的副中心城市洛阳,支持其发展为发展极,优化城市群的空间布局和功能分工。

(4)优化空间布局,加强区域协调与合作。中原城市群经济高质量发展存在明显的高低集聚特征,在城市群规划中,合理规划和布局高值区和低值区的发展。通过引导和支持低值区的产业转型升级和基础设施建设,提升其发展潜力和竞争力,加强城市群内部各级政府之间的协调和合作,共同制定发展规划和政策,推动资源的共享和优势互补,促进中原城市群的协同发展。