2017-2021年微生物学领域全球研究现状及主要国家对比

陈瑞飞, 史冬梅

(科学技术部高技术研究发展中心, 北京 100044)

微生物学是生物学重要的组成部分,渗透到健康、农业、环境、食品等多个领域。岳婷等[1]研究显示,2004-2013年,全球微生物学论文达到40.9万篇,仅次于生物物理、生物化学与分子生物学,位居生物学多个分支的第2位;中国(因数据缺失,未包含港澳台地区,下同)10年微生物学论文数量仅次于美国,位居世界第2。

微生物学也是一门变化相对较快的科学。2019年底,新冠肺炎疫情暴发,并席卷全球,给各国带来多方面的巨大挑战,甚至悄然引起全球局势的变化。一些国家近年来加大力度调整布局,美国于2016年启动“国家微生物组计划”这一重大科研计划,并在国立卫生研究院、美国国家科学基金会、农业部等公布了相应的研究方向。另外,美国于2022年3月15日颁布,授权在美国卫生与公众服务部(United States Department of Health and Human Services, HHS)内建立卫生高级研究项目署(Advance Research Projects Agency for Health, ARPA-H),ARPA-H将支持变革性的高风险、高回报研究,以推动从分子到社会的生物医学和健康突破,从而为患者提供变革性解决方案。ARPA-H 将专注于具有目标、基准和责任的限时项目,以彻底改变预防、治疗或治愈一系列疾病的方式,包括癌症、传染病、阿尔茨海默病等,具体有开发包括COVID-19疫苗在内的十大传染病的mRNA 疫苗等[2]。调研数据显示,近年来美国国立卫生研究院资助的微生物学科研项目集中在细菌学、病毒学、HIV、炎症性肠道疾病和感染、热带病病毒学、抗菌药物等,英国研究与创新署集中在细菌学、病毒学、抗菌药物、炎症性肠道疾病和感染等,日本文部科学省集中在细菌学、病毒学、生物工程等,中国国家自然科学基金资助的微生物学科研项目则集中在生物工程、病毒学、细菌学、炎症性肠道疾病和感染等。近年来,中国不断加大对微生物学领域研究的重视程度,在“十三五”重点专项中应急启动新冠肺炎研究专题,“十四五”国家重点研发计划启动“生物大分子与微生物组”重点专项,在新型冠状病毒、结核分支杆菌、肠道微生物组等方向作出部署[3]。

微生物相关研究主要分布在健康、食品、环境、农业等领域。郭茜茜[4]通过基于Web of Science数据库的文献计量研究,对冠状病毒方面中美合作研究模式进行了分析;宇岩[5]基于Web of Science数据库探究了肠道微生态研究领域国内外研究现状、前沿热点与演化趋势;毛秋霞和阙云飞[6]用文献计量方法分析了食品发酵微生物的研究热点与发展趋势;赵丽丽和张新民[7]基于文献计量的方法对中国土壤微生物领域研究现状与前沿热点进行了分析;陈香等[8]基于文献计量的方法研究了国内外土壤微生物的最新研究热点和发展趋势。可以看出,部分学者对微生物学具体细分领域进行了研究,但缺乏对当前全球以及世界主要国家在微生物学领域总体发展势态的研究。

InCites创建于2011年,是基于Web of Science核心合集建立的综合性科研评估工具,是ESI数据库的重要补充。Lutz和Loet[9]用该数据库分析了世界几个大国在30年间的学科影响力,王新霞等[10]使用该数据库,对中国数学领域10年间的国际影响力等进行了分析。李旭彦和杨晓秋[11]基于InCite平台,研究了不同机构之间的科研论文合作情况,提出提升机构科研水平的建议。本研究基于ESI数据库和InCite平台,对全球和世界主要国家在微生物学领域的研究现状进行分析,以期为我国相关科学研究和科研管理人员把握全球微生物研发势态提供有益参考。

1 指标选择及含义

(1)WOS论文数:被Web of Science 核心合集收录的论文数量。

(2)引文影响力:由文献的总被引次数除以总文献数量得到,展现了该组文献中某一篇文献获得的平均被引用次数。

(3)被引次数排名前*%的论文百分比:按学科领域、出版年和文献类型进行引文统计,排名前*%的出版物百分比。

(4)国际合作论文:含一位或多位国际共同作者的论文。

(5)国内合作论文:包含一位或多位作者且所有地址都在同一国家/地区的论文。

(6)横向合作论文:包含了一位或多位组织机构类型标记为“企业”的作者的论文。

(7)学科规范化的引文影响力(Category Normalized Citation Impact,CNCI):通过论文实际被引次数除以同文献类型、同出版年、同学科领域论文的期望被引次数获得。CNCI是一个排除了出版年、学科领域及文献类型作用的无偏影响力指标。如果CNCI的值等于1,说明该组论文的被引表现与全球平均水平相当,大于1表明高于全球平均水平,小于1则表明低于全球平均水平[12]。

2 统计结果

2.1 总体情况

在InCite平台选择ESI学科分类中的“Microbiology”,选取发表于2017-2021年,文献类型为“Article”和“Review”的论文,共检索到129 965篇,来自全球196个国家和地区。

发文量前20的国家见表1。2017-2021年,美国以发文量35 467篇排在第1位,远高于其他各国,中国以发文量25 466位居第2,德国、英国分别位居第3、第4。发文量前20的国家中,CNCI值高于全球平均水平的有荷兰、瑞士、澳大利亚、比利时、美国、瑞典、英国、加拿大、德国、意大利、中国、西班牙、法国。

表1 2017-2021年发文量前20的国家

2.2 发文量前10的国家部分指标年度趋势

发文量前10的国家部分文献指标5年趋势如图1所示。在发文量方面,多个国家在2020年和2021年有明显上升,其中美国和中国上升趋势较显著;在CNCI值方面,美国位居全球第1或第2,几年间数值保持相对稳定,中国2017-2019年基本在全球平均水平上下浮动,2020年高于1.4,超过美国,2021年又下降到接近全球平均水平,低于除巴西、日本之外的其他8个国家,英国、法国、日本、加拿大、巴西5个国家2020年CNCI值有较明显的下降,2021年回升;在被引次数前10%论文的数量方面,美国一直遥遥领先于其他国家,中国在2020年显著上升,之后下降;在被引次数前1%的论文数量方面,美国仅在2020年略低于中国,其他年份均居首位,中国呈现先上升后下降的趋势。进一步分析结果表明,该现象与新冠肺炎疫情的爆发密切相关,尤其中国学者在2020年发表较多新冠病毒相关的高影响力论文,之后随着新冠肺炎疫情常态化,研究热度及论文影响力均明显下降。

图1 2017-2021年发文量前10的国家论文总数、被引次数前10%、1%论文数量及CNCI值

2.3 全球发文量及资助论文量前10的机构

由表2可见,全球发文量最多的机构是法国的法国研究型大学联盟,全球发文量前10的机构中,法国5个、美国3个、中国2个。结合表1法国的发文量可知,法国不同机构之间存在广泛的合作,且法国的研究集中程度较高;CNCI值方面,美国3个机构的CNCI值高于其他7个机构。资助论文量前10的机构中,隶属于美国卫生与公众服务部的美国国立卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)资助产出的论文量占据美国论文总数的一半,其资助论文的CNCI值也高于其他资助机构。中国国家自然科学基金委资助的论文量超过中国论文总数的一半,其资助论文的CNCI值与全球平均水平相当。同时作为研究机构与科研项目管理机构的NIH,是世界上最重要的医学研究中心之一,美国乃至全世界健康行动及措施的焦点都汇集于此,至2021年,共有166名NIH资助的研究人员单独或共同获得了98项诺贝尔奖。

3 美国、中国、德国、英国研究对比分析

以下选取2017-2021年发文量大于10 000篇的国家,即美国、中国、德国、英国,从总体指标、合作国家、主要研究机构、引文主题等方面进行分析。

3.1 发表论文总体情况

对美国、中国、德国、英国的发文量、高水平论文、合作论文等进行统计,结果见表3。4个国家中,美国发文量最高,其论文总被引频次、引文影响力、CNCI值、被引频次前10%和1%论文百分比均最高。论文合作方面,英国国际合作比例最高,其次为德国,中国国际合作百分比最低。值得注意的是,中国的国际合作对论文CNCI值提升最为明显。中国国内合作百分比最高,其次为美国,英国最低。横向合作方面,德国、美国、英国比例均约3.5%,中国横向合作百分比最低。被专利引用百分比方面,美国最高,其次为德国,中国最低;宏观主题分类上,美国、中国、德国、英国占比最高的研究主题均为临床与生命科学,占比第2的均为农业、环境与生态,两者比例相加均超过95%,中国发表的论文中,农业、环境与生态方向占比略高于德国,明显高于美国和英国。以上数据凸显出美国在微生物学领域的研究水平及发表论文数量均在全球占据绝对优势,中国论文总量较高,但高水平论文、国际合作及横向合作百分比均明显低于美国、德国和英国。

3.2 美国、中国、德国、英国国际合作情况

将美国、中国、德国、英国国际合作产出论文最多的15个国家或地区(包含国家本身)进行可视化分析,如图2所示。美国国际合作的主要国家为中国、英国、德国、加拿大、法国、巴西、澳大利亚、西班牙等,中国国际合作的主要国家为美国、英国、澳大利亚、德国、加拿大、日本、法国、荷兰等,德国国际合作的主要国家为美国、英国、法国、荷兰、瑞士、西班牙、澳大利亚、中国等,英国国际合作的主要国家为美国、苏格兰、德国、法国、中国、澳大利亚、西班牙、荷兰等。4个国家整体上与欧美国家发生更多的科研合作。

3.3 美国、中国、德国、英国的主要研究机构

4个国家其各自发文量最多的前10机构见表4。美国发文量最多的机构是加州大学系统,其次为美国国立卫生研究院、哈佛大学,CNCI值较高的有哈佛医学院、哈佛大学、美国能源部、德克萨斯大学系统、美国国立卫生研究院、加州大学系统等。中国发文量最多的机构是中国科学院,其次为中国农业科学院、农业农村部,CNCI值相对较高的有中国疾病预防控制中心、北京协和医学院、中国科学院大学、中国科学院等。德国发文量最多的机构是亥姆霍兹联合会,其次为马克斯·普朗克协会、德国感染研究中心,CNCI值较高的有柏林洪堡大学、柏林自由大学、吉森贾斯特斯·李比希大学、马克斯·普朗克协会、德国感染研究中心等。英国发文量最多的机构是伦敦大学,其次为牛津大学、英国研究与创新署,CNCI值较高的有牛津大学、爱丁堡大学、剑桥大学、伦敦大学等。

表4 美国、中国、德国、英国发文量前10的机构

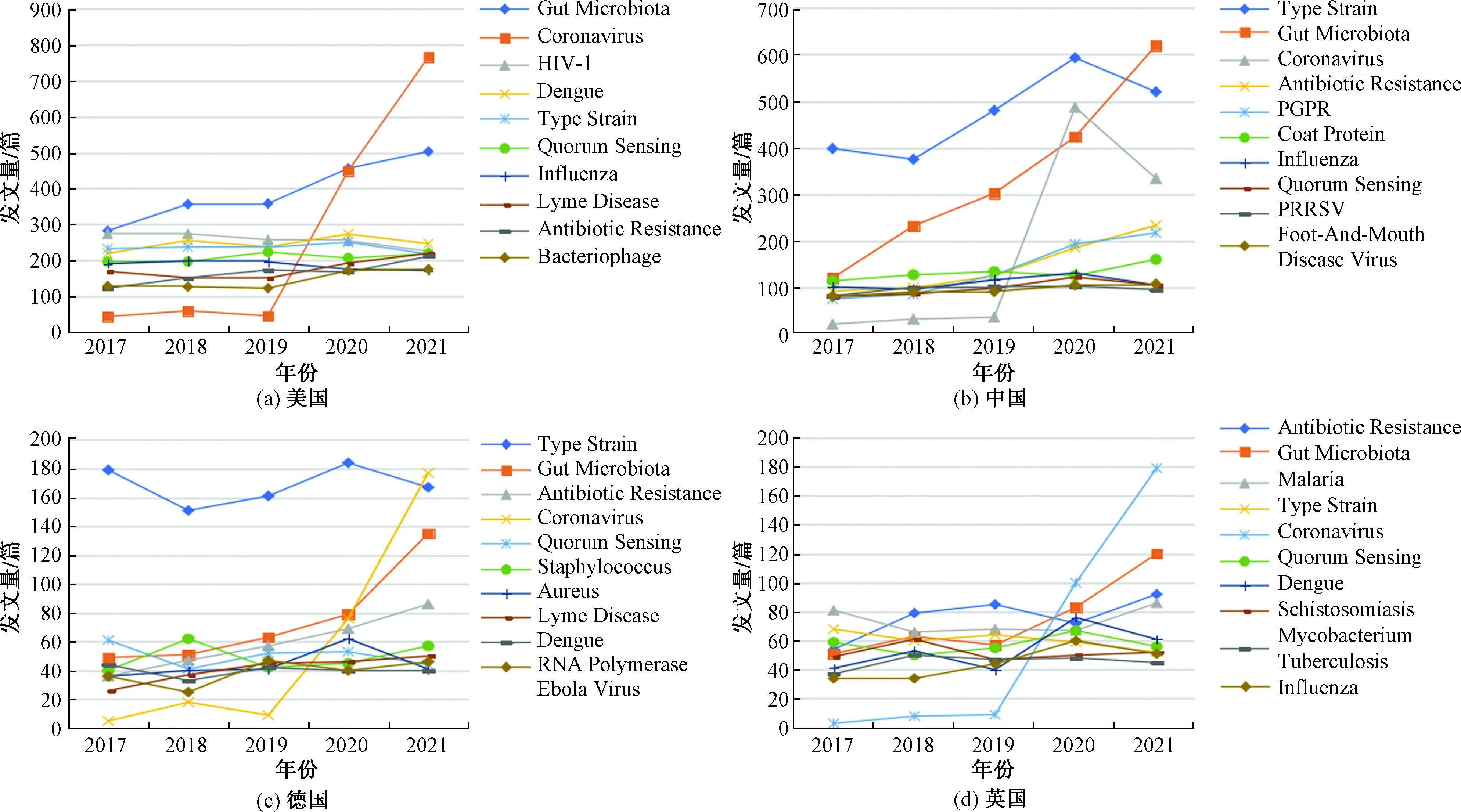

3.4 美国、中国、德国、英国的引文主题微观

美国、中国、德国、英国在2017-2021年发表论文的引文主题微观前50位如图3所示。图3中字体越大,代表相应主题出现的频次越高,引文主题前10位见表5。可见,美国的研究集中在肠道菌群、冠状病毒、HIV、登革热、模式菌株等,中国的研究集中在模式菌株、肠道菌群、冠状病毒、抗生素耐药性等,德国的研究集中在抗生素耐药性、冠状病毒、群体感应、金黄色葡萄球菌等,英国的研究集中在抗生素耐药性、肠道菌群、疟疾、模式菌株等。整体上,美国、德国和英国的主要研究主题分布较为均匀,中国和德国的主要研究主题分布呈现一定程度的断崖现象,中国从排在第3位置的冠状病毒开始分布趋于均匀,德国从排在第3位置的抗生素耐药性开始分布趋于均匀。4个国家的研究绝大多数与临床感染性疾病相关,多为病毒和细菌相关主题,如抗生素耐药性、群体感应。4个国家前10位主题均出现的有肠道菌群、冠状病毒、模式菌株、群体感应、抗生素耐药性,其中以肠道菌群为主题的论文数量最多。以上数据表明,不同国家出现的与人类健康相关的主要微生物存在一定的共性,同时也存在明显的差异性。

图3 美国、中国、德国、英国2017-2021年发表论文的引文主题(前50)

表5 美国、中国、德国、英国2017-2021年发表论文的引文主题(前10)

进一步对4个国家发表论文的引文主题进行趋势分析,如图4所示,美国、中国、德国、英国均于2020年发表了大量以“冠状病毒”为主题的论文,中国和美国在2020年的发文量均超过400篇;2021年,美国、德国、英国研究主题为“冠状病毒”的论文数量持续增加,中国的相应发文量则较2020年显著下降,推测该现象与新冠病毒在不同国家的流行性相关。4个国家研究主题为“肠道菌群”的论文量从2019年开始均呈持续增加趋势,各个国家“冠状病毒”“肠道菌群”以外主题的论文量则相对稳定。肠道菌群是由存在于人体消化系统中的细菌构成的复杂系统,对人体营养吸收、免疫功能等方面有重要影响。近年来,研究人员不断发现肠道菌群与心血管疾病、肥胖症、癌症等多种疾病的发生发展具有相关性[13]。此外,“肠道菌群”相关发文量增加的原因还可能与其新冠病毒相关性有关,部分研究显示,新冠病毒感染促进肠道菌群失调,肠道菌群在新冠肺炎发病与转归中可能发挥重要作用[14-17]。

图4 2017-2021年美国、中国、德国、英国前10主题发文量的趋势

4 结论

通过对2017-2021年ESI学科分类为“Microbiology”的学术论文进行文献计量分析,得出如下主要结论。

(1)从论文总体情况来看,美国5年间发表论文数量居世界第一,其次为中国、德国、英国。发文量前20位的国家中,CNCI值超过全球平均水平的共13个,其中中国发表论文的CNCI值略高于全球平均水平。发表论文数量前10位的国家5年趋势情况为:发表论文数量方面,美国和中国在2020年和2021年发文量明显增加,CNCI值方面,中国于2020年出现显著增加,之后下降,代表高水平科研的被引次数前10%论文和前1%论文数量呈相似变化趋势,分析结果表明,该现象与新冠肺炎疫情的暴发密切相关。

(2)全球发表论文数量最多的机构为法国的法国研究型大学联盟,美国发文量最高的机构是加州大学系统,中国为中国科学院,德国为亥姆霍兹联合会,英国为伦敦大学,其CNCI值均高于全球平均水平。全球资助产出论文数量最多的基金资助机构是美国卫生与公共服务部,其次为中国国家自然科学基金委,排在第3位的是美国国立卫生研究院。值得一提的是,前身为单间微生物实验室的美国国立卫生研究院不仅是美国资助微生物学研究的主体机构,其同时作为研究机构[18],位居世界范围内发文量前10的机构行列中,且其资助论文及产出论文均具有非常高的CNCI值,凸显出NIH(美国国立卫生研究院)在美国乃至世界范围内的重要位置。

(3)2017-2021年发文量10 000篇以上的国家有美国、中国、德国和英国,其中美国的论文总数、高水平论文数量及占比、CNCI值均居首位,中国的论文量高于德国和英国,但高水平论文占比、CNCI值均最低。论文合作方面,英国论文国际合作比例最高,中国最低,中国的国内合作比例高于其他3个国家。横向合作论文占比最高的为德国,其次为美国、英国,中国最低,被专利引用论文占比最高为美国,其次为德国、英国、中国。进一步对几个国家的国际合作情况进行分析,4个国家整体上与欧美国家发生更多的合作,国际合作对英国、美国论文CNCI值略有提升,对德国有一些提升,对中国则有显著提升。以上反映出中国微生物学论文总量较多,但本土论文的整体影响力较低。

(4)进一步对美国、中国、德国、英国发表论文的引文主题进行分析,4个国家微生物学领域的研究主体都为临床与生命科学。引文主题前10位大多与临床感染性疾病相关,较多的主题有肠道菌群、冠状病毒、细菌的抗生素耐药性等。对冠状病毒研究的论文数量上,美国、德国和英国呈持续上升趋势,中国则先上升后下降。对肠道菌群研究的论文数量上,美国、中国、德国、英国均呈持续上升趋势。研究主题分布方面,不同国家出现的与人类健康相关的主要微生物存在一定的共性,同时也存在明显的差异性。

综上,得出基于学术论文角度的启示:中国在微生物学领域进行了大量研究,但在论文整体影响力、专利引用率等方面与美国、德国、英国尚有较大差距。中国本土微生物学领域研究整体水平偏低,国际合作显著提升我国论文的影响力,而目前中国国际合作比例偏低。建议一方面要通过加强微生物研究宏观布局、加强科技人才培养等方式提高本土的微生物学研究水平,另一方面要加强国际交流合作,尤其与相关研究方向国际优势机构的交流合作,并加强与企业的合作,助力增强中国微生物学领域的国际竞争力与话语权,更好地为国家人口健康、生物医药、农业与环境等领域提供理论支持和技术支撑。